毋庸讳言,当代城市规划学科正经历着一个“尴尬的”转型时期。在欧美发达国家及大部分中等发达国家,实质性的规划工作在1950-1960年代就基本定型,建立了相对成熟、以城市空间的建设和管理为主的规划工作的内容、机制和程序。1960年代后,在西方社会大变化的背景下,主流西方规划理论研究转向以政治经济学为视角,讨论规划和政治体制及社会价值的关系,这无疑是一个重要进展。然而,此后的规划研究除了交通规划、生态保护规划,以及热门的大数据、AI等规划技术之外,其他有关实质性规划的研究却日益式微。与此同时,欧美城市的社会经济问题越来越严重,由此激发的当代西方规划理论越来越带有批判性,领军者有D.哈维,H.列斐伏尔等。这些新马克思主义理论的核心诉求是社会公平[1],它们通过揭露当代西方城市的结构性弊病,强调城市规划的社会责任,在实质上,是要求改变现代城市规划学科建立以来和社会达成的服务契约——这个契约表明了城市规划工作是作为政府职责来从事渐进的改良与改革(social learning and social reform),不同于新马克思主义理论所提倡的规划成为社会动员的工具(social mobilization)。西方左派的规划理论引起不少年轻规划师的共鸣,但是当他们自学校毕业、进入各级政府的规划部门后,发现那些激动人心的规划理论在实践中缺乏用武之地,而早已形成固定模式的规划日常工作,则在客观上帮助巩固了既有的社会体制——这些体制恰恰是新马克思主义规划理论所批判、甚至是希望推翻的。年轻规划师因此对规划工作的社会作用产生疑惑。如果说实践是检验理论的标准,那么近20年来美国社会日益加深的分裂,左右两派膨胀的民粹主义,以及底特律、费城、巴尔的摩乃至旧金山等大城市难以掩饰的衰退,证明了西方规划理论未能对城市社会产生所期望的影响,或者说,规划理论脱离了现实,这涉及到规划的学理问题。

在中国,规划前辈们对于中国语境下城市规划学科的创建有重要贡献,奠定了中国规划学科的学理基础,体现在1981年以来出版并且多次修订的《城市规划原理》[2-5]《人居环境科学导论》[6]等文献中。2018年,中央政府提出国土空间规划,这是中国国情下规划学科的新发展,国内规划界从开始时的等待,到当前的尽力落实,有不少进展。然而旧的问题逐步解决,新的挑战又在出现,例如当前一些城市的经济财政问题及规划对此可能的贡献,涉及的仍然是如何从学理上认识规划学科的作用。

本文从提出普遍意义的学科学理开始,以大纲形式展开对城市规划学科学理的讨论,进而探讨中国特色的规划学科学理问题。在一定程度上,本文是《国情·公共政策·规划理论——城市规划理论及“笼鸟关系”》[7]一文的姐妹篇,同样围绕着中国城市规划学科的基本问题展开讨论,希望批评指正。

1.1 所有被认为符合科学意义的学科,都建立有自己的学理

学理,按照词典的定义,就是科学上的原理或法则,指一门学科的基本理论及逻辑机制。

1.2 任何学科最基本的逻辑机制是:学科的存在取决于社会需要,而学科的学理来源于社会实践

一门学科的学理包括了两部分:第一,本学科被社会认同、接受的原因,即说明学科的社会作用(在什么领域里对社会有贡献、或满足社会的什么需要);第二,学科为社会服务的机制(如何对社会做出贡献、或满足社会需要)。学理的这两部分,分别有对外及对内两方面的作用。对外涉及社会认同的问题,学理必须向社会表明学科的性质和社会功能;对内要明确本学科为社会做贡献的范畴和途径,学理必须框架出学科的工作方法及规范。

1.3 社会需求没有止境,学科及其学理都必须随之与时俱进

社会需求的变化推动了学科的演化,而学科的演化又推动了学理的演变。无论经典的自然科学(如物理学)及社会科学(如经济学),这些学科今天的内涵和它们诞生时已经有极大不同,它们的学理也同样在演变。学理的演变一方面是由于学科自身知识的成长、积累而开拓出新领域新方向,提出了新理念新理论,另一方面也由于社会不断的新需求促使原有学科更新、扩展、完善,学理当然必须一起演变。

1.4 一门成熟学科的学理基本定型,但同时也可能包含着矛盾

学理不一定完全自洽,相反,其中可能存在自相矛盾的论述甚至悖论,这是真实世界及人性认识过程复杂性的反映。例如在经济学中,帕累托效率(Pareto efficiency)是指资源分配最佳效益的理想状态,但是在现实世界里并没有这样的理想状态。经济学的社会作用之一是寻求交易的高效率,由于认识到没有政府管理,自发的市场行为可能带来负面影响而造成低效率及社会代价,故引入政府“看得见的手”作合理干预,希求对市场“看不见的手”纠偏。然而政府过度干预会带来过高的制度成本,可能导致新的低效率及社会代价。由是经济学学理对市场及政府的认识分析及政策建议(强调市场机制vs.强调政府监管)出现左右两面的矛盾。在一定程度上,规划领域中同样有“看得见的手”和“看不见的手”的博弈。其实学理不固守于自洽,正是学科发展的动力。学理的发展会越来越反映出多面的客观世界,越来越深入到复杂的人性本质。

所谓社会变化,是所有的人的变化之总和——人的变化推动了社会变化,社会变化则从正面、反面影响着人的变化。社会变化未必一直是线性向上的,更多是曲线发展、螺旋上升,故“社会变化”不完全等同于“社会进化”。学理的演化同样不一定永远线性向上,也可能出现曲折甚至迷津。2010年以来美国出现的,是社会分裂、民众极化的社会演化,而不是持续进步的社会进化——如果接受美国当前社会的状况,把发生在局部时段的事件当作历史趋势的事实,这样的理论将不会久长。

基于“任何学科的存在取决于社会需要,任何学科的学理来源于社会实践”的理念,笔者试提出城市规划学理的大纲。城市规划的学理同样包括规划学科的社会功能及规划为社会服务的工作机制两部分。

经过近百年的规划实践,现代城市规划的学理建立在4个基础上:(1)关注建成环境及自然环境的建造及管理,解答为何、如何,及怎样来构建场所(place making)的问题;(2)就复杂而互相关联的城市问题向社会提供答案;(3)重视具有可操作性、可实践性的解决问题的建议,而不仅仅是理论研究;(4)预测未来社会的变化,提出引导、应对、管理变化的建议[8]。在以上4条中,前两条主要是向社会解释规划的社会功能和范畴,后两条则框架出规划的工作途径及方法,它们共同构筑了现代规划学科的学理基础。

2.2 规划社会功能的三个方面

城市规划的社会功能可从3个方面展开。第一,在本质上,城市规划是一种执政者的工具,在建设、管理建成环境及自然环境时,依照执政者的意愿作出决策并且落实,实现其对建成环境的理念,以城市的繁荣来获得社会支持,并且在土地空间的利益分配上体现其价值观。从古代规划工作雏形开始,规划就是落实执政者构筑建成环境的意愿、并加以完善及规范化的工具。如研究发现:古代中国城市规划的经典《周礼·考工记》就是对齐国执政者城市建设理念的规范化及制度化。现代社会中个体的意愿进步为公共的意愿,城市规划是代表公共利益的公共政策。在现实中,公共利益往往难于界定,因而经过公众参与(直接或代表参与)、达成社会共识、由政府整合公布的决策,就成为管理建设事务的公共政策即城市规划。当然,其中必定体现了执政者的意愿。现代城市规划起始于地方城市层面——以公共政策的形式在城市建设事务中体现地方政府的意愿,以减少社会冲突、实现城市繁荣来获得公众的支持,是城市规划的最本初的社会功能。世界上最早的1920年代的《纽约区划法规》,就是为了管治、调停建造活动中的利益冲突而产生的。在不同国情下,规划可以体现不同层级政府的意志,但是规划作为执政者工具的本质不变。作为政策工具,规划可以协调不同层级政府的意愿,达成总体和局部共赢的目标。第二,在理论上,规划能够弥补人类自身的不足。例如人对所处社会环境的认识有时间空间上的局限,规划能够以专业知识及工作方法(调查分析以至今天的大数据、智慧城市等)协助公众及决策者克服信息局限,扩大视界。又如人有本能的自利倾向,当出现个体、小团体,以至特定阶层利益无序扩张、影响公共利益时,规划可以作为公权力进行干预匡正。第三,在社会实践中,很多对当前事务的处理涉及对未来的考量,但未来存在着大量不确定性,规划可以对未来做出预测、提供预案,以减少不确定性,引导社会向最好的结果发展而防患于未然。

2.3 规划工作机制的三个要素与三个时间层面

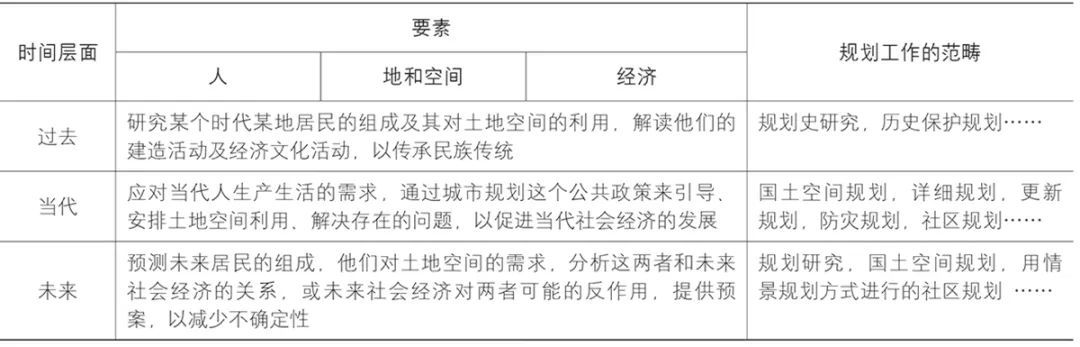

城市规划为社会服务的机制体现在处理3个要素、发生在3个时间层面上。规划的3个要素是人,地和空间,经济,这3个要素发生在过去、现在及未来3个时间层面,由此构成一个规划的工作矩阵(表1)。研究人的要素,包括人口的历史变化(过去住的是什么人?现在生活的是什么人?未来为了什么人?)及预测他们的年龄、性别、教育程度,经济活动,社会组织,地域文化特点,历史及种族特点(国民DNA),决策体系及社会政治体制等。研究土地和空间要素,包括本地的区位影响及历史演化,土地及各种自然资源的数量质量及分布,资源利用及管理的演化(过去怎么利用?现在怎么利用?未来希望怎么利用?),住房、交通、基础设施状况,人口和资源的关系,资源对经济社会发展的影响,自然灾害及环境污染的影响等。研究经济要素,包括不同时期的国内国际经济发展背景,本地的经济活动,产业结构,科技水平,人才及劳动力情况,就业结构,能源结构等。简言之,这3个要素包括了城市活动的所有主要方面,它们和3个时间层面结合,构成了各种规划工作:研究过去的人,历史上土地空间的利用及建造活动,分析它们和当时社会经济的关系,可以理解古代社会的历史经验,以传承民族文化传统,乃是规划史和历史保护规划的主要工作。调查当代人生产生活的需求,安排土地空间及各种资源的利用、解决目前存在的问题,以促进当代社会、经济的发展,是当前各项规划工作的重点。预测未来的人、未来土地空间的需求,预测它们和未来社会经济的关系,以及未来社会经济对两者的反作用,用情景规划等方法进行分析,提供预案,减少不确定性,是规划工作的主要社会贡献。

Tab.1 Composition of urban planning

2.4 规划工作中人与当代最重要

在规划工作的3个要素中,最重要的是人;在规划工作的3个时间层面中,最重要的是当代。规划作为公共政策,服务的对象是人,作出决策的也是人,规划工作就是根据自下而上的人的需求,反馈给决策者,然后落实自上而下的政策决定,所以人是规划工作最初的出发点及最后的评价标准。没有人,地和空间及经济这两个要素都无法成立。在规划的3个时间层面中,当代决定了一切:对过去建成环境的评价及保护的决策,是建立在当代人价值观世界观的基础上、根据当代人的需要、为当代人服务而做出的;对未来社会的预测及预案,同样是建立在当代人价值观的基础上、根据当代人对未来的推测而作出的。所谓“进步”是认为今天比昨天上升,所谓“停滞”是认为今天和昨天相同,所以今天是一切评价的基准和标杆。我们当前所从事的一切规划工作,无论历史保护规划或未来发展规划,本质上都是当代的规划工作,都带着当代的印记。在我们解读过去,致力当前,预测未来时,都难免存在着历史的局限,难以超越今天的认识水平。唯物辩证法认为绝对真理是所有相对真理的总和而没有抽象的绝对真理,因此我们现在的工作乃具有相对的真理性。在无尽变化着的世界里,只有与时俱进的努力目标而难以制定永远不变的蓝图。在规划工作中,一代人自有一代人的贡献及局限。

2.5 规划理论海纳百川

城市规划是一门涉及社会方方面面的综合性应用学科,也是一门相对年轻的学科,所以规划学科的理论很多借助于其他学科,包括政治经济学、社会学、公共管理学等社会科学;地理学、建筑学、环境学、道路及给排水工程等技术科学;统计学、大数据、人工智能等计算科学。由于各种理论有各自诞生的背景,带有各自的价值色彩及驱利动机,使规划理论更加庞杂。规划理论海纳百川,好处是收纳各家之长,缺点是各种理论之间可能存在着矛盾甚至冲突,因此规划工作必须有自己的基本立场,基本价值观,才能在各种理论中分析挑选,借鉴吸收。

2.6 规划是城市建设管理工具

现代城市规划诞生于欧美,规划学科的奠基者们包括了E.霍华德 (1898,Garden Cities of To-morrow)[9];J.弗里德曼 (1987,Planning in the Public Domain)[10];P.霍尔 (1988,Cities of Tomorrow)[11]等,他们根据自己的经验及理念,确立了现代城市规划的工作目标、方法及基本价值观,明确了城市规划和社会之间的服务契约——城市规划作为一种政府的公权力,以渐进的、改良与改革的途径(social learning and social reform)参与社会进步的工作,而不是如某些新马克思主义理论所提倡的成为社会动员的工具(social mobilization)[10]。在当代世界,各地的城市规划部门都是政府机构的一部分,规划为全体居民服务,同时也是执政者建设管理城市的工具。

各国城市规划的工作目标(如建设宜居、繁荣、健康、便利、公平的城市)、方法(如理性规划模型等)及基本价值观(如专业、理性、公正等)相似,反映出人类是一个命运共同体,所以规划学科及其学理有一定的普适性,这也体现在联合国人居大会的所有宣言中。但是实现发展目标的途径却受到各国国情的制约,并没有通用性普适性。在不同国情下,规划师必须根据当时当地的社会政治经济特点、规划行业的社会定位等框架来制定适当的工作途径。

2.7 规划和权力

城市规划是“权力的工具”,同时要“向权力讲授真理”。规划学理这两个机制似乎矛盾而不自洽,其实不然,两者在学理上是对立而统一的。前已述及,学理包括了两部分,分别有对外及对内的作用。规划是“权力的工具”对外明确了规划的基本性质,即规划是执政者建设管理城市的工具;而规划“向权力讲授真理”则是对内的规划师的自律及规范。A.维尔达斯基(Aaron Wildavsky)的著作“Speaking Truth to Power”讨论公共政策分析的策略[12],英语中小写的truth意思是“事实”,但是大写的Truth也可以解释为“真理”,原作者可能有意用这样的书名,一语双关。所以1999年笔者在引用此书时将其翻译为规划要“向权力讲授真理”[13]。由于认识到规划的基本作用是代表公权力来解决城市事务中的利益冲突,J.福瑞斯特也讨论过如何处理规划和权力的关系问题[14]。必须强调,所谓“向权力讲授真理”并非意味着权力对真理无知而规划师手握真理,而是提倡规划师与决策者交流、交友,基于事实提供自己的专业知识以避免或减少决策时可能的失误。当然这也要求规划师深入调查研究,抱有社会责任感及职业道德心,在向决策者提供建议时不因私利而罔顾事实、违背常识。实际上,根据事实做出的决策才能得到大多数人的支持并使大多数人得益,最终也有利于决策者的意愿得以落实。

2.8 规划必须一城一规量体裁衣

如果说城市规划是为了解决城市问题、治疗城市痼疾,那么可以认为规划的日常工作在3个平台进行。第一,城市研究,分析城市问题发生的缘由和机理,以寻找对策,犹如病理学。第二,城市规划,处理从国土到社区不同层面的土地和空间事务,提出解决问题的方案及政策,并加以落实,犹如医疗学。第三,城市管理,提高城市治理的质量,处理城市社区的各项事务,逐步实现城市发展的长远目标,犹如理疗学。城市规划是量体裁衣,一个城市有一个城市的特点,规划必须一城一规,寻找自己的解决办法而无法套用“放之四海而皆准”的万能方案。有一些规划措施虽然在原则上可以借鉴,如公交导向开发的TOD,混合使用的Mixed Use等,但仍然必须依照本地情况来落地,所以规划没有寻求普适药物的药物学。

城市研究是为了发现城市问题的来由,但产生城市问题的根源大部分复杂纠结而非单一孤立,所以要防止以简单的因-果关系来作回答,而应代之以多因素的相关关系分析;要防止盲目追求普适性的解决方案,而应代之以针对个案情况的个性化处理办法;要谨防以某种“成功模式”外加到异地去作推广,而应代之以根植于所在地、得到所在地支持的本土化途径。实践证明,真正成功的解决办法往往是他人难以复制的。

2.9 城市规划的公共政策特点

城市规划和所有有效的公共政策一样,必须建立在一些原则基础上。例如,规划决策必须理性,基于长远的哲学思维,要防止极化偏向。要实事求是,对于过去的规划工作如战略规划、总体规划等,应考虑其历史背景来评价得失、分析借鉴而不是简单肯定否定。又如,决策必须公平,任何政策都有得益者和受损者,规划决策要发挥正面作用,也要顾及其负面影响,要建立机制,为付出代价的一方提供合理的补偿。决策应该从长远做谋划而从当前开始行动,力求解决当前问题的规划措施也有利于长期结果,至少不为未来发展增加阻碍。

和其他公共政策相比,城市规划也有一些特点。一是城市规划处于无限开放的社会系统中而试图追求多目标优化,具有综合性又有复杂性,规划往往面临难以承受之重,在现实中只能解决主要问题而难以满足各方的意愿。二是规划不尚空谈,规划的建议必须可以操作,因其高度的务实性而可能限制了建议的多样性。三是规划决策涉及普通百姓的日常生活,决策的影响面大,引发的社会舆论多。同时,提出建议的人多,承担责任的人少,规划师在成功后是无名英雄,在失败后可能成为“背锅侠”。四是虽然面临各种挑战,各国规划师始终觉得可以有所作为,不言放弃,抱有积极的乐观主义。

现代意义上的城市规划工作自100多年前引入中国,最早出现在外国租界地区,受到当时西方国家规划思想的影响;1949年后,又受到前苏联规划理论和实践的影响[15]。改革开放以来,中国规划界和国际规划界的交流增加,当代欧美规划理论及实践案例得以大量引入,当前中国的城市规划和其他国家的规划工作已经相似,上述的规划学理在基本上同样适用于中国规划工作。然而,作为世界上历史悠久的大国,中国的人、地和空间、经济这三大规划要素都具有自己的特点,特别是中国规划的软环境包括政治体制、决策过程以至历史传统及国民性因素等都具有自己显著的特点,它们指导、制约着中国的规划工作[7]。在中国规划师的努力下,具有中国特色的城市规划学理正在完善,建立中国特色的规划学科及其学理是中国规划界的重要课题。

3.1 在社会功能上,中国城市规划同样是执政者建设管理城市的工具

中国城市规划同样是执政者建设管理城市的工具,然而与西方的城市规划主要是地方城市政府的施政工具不同,中国规划工作首先要落实中央政府的决策,因为地方政府自身也必须遵循中央政府的决策。中国宪法第一条阐明:“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”[16]。这是中国一切公共政策的前提。中国决策体制的集中性和美国的分权性有相当大的差异,对城市规划有重要影响。例如美国宪法规定城市建设管理属于地方事权,只有在地方的规划决策违反国家法律特别是环保法规时,中央政府才作干预。中国地方政府的一切工作必须听从中央指挥,当然包括城市规划。2018年中央政府提出的国土空间规划表达了中央的意愿,地方城市规划部门必须落实。在宏观上,中央政府的决策覆盖了全国所有城市的利益,地方层面的城市规划必须依照国家层面的国土空间规划,“整体覆盖局部,局部无法代表整体”是国土空间规划的基本逻辑。

必须引起注意的是,处于第一线的地方规划部门同时承担着落实国土空间规划目标和满足地方政府需求的双重任务,因为按照规划学理,地方规划部门也是地方政府的施政工具,规划必须同时统筹包括地方在内的各方面的诉求。国土空间规划是地方规划的根本指导和依据,但并非取代地方规划的全部功能,而是在坚守原则的前提下为地方规划指明方向,留下操作空间,以调动地方积极性。中国幅员辽阔,一些大城市的规划经验难以解决其他地方的规划问题。促进地方经济的发展,特别在中央要求各级政府要大力发展包括民营经济在内的经济活动以后,地方城市土地和空间的重要性上升,因为土地仍然是地方政府及其规划部门落实中央决策的主要抓手之一。进行具体工作的城市更新规划及详细规划是落实国土空间规划及地方规划双重任务的平台,它们不仅是以服务市民、方便生活为出发点的设计建造,更需要在细化土地政策、协调土地使用、以地引资、增加就业、解决地方财政问题、促进经济发展等方面有所创新。可以设想,这是未来一个阶段中国规划工作的重点,也是在当前社会需要下中国规划应承担的社会功能。

因为中国所有的城市土地属于公有,规划更多是依照政府法令判定或进行公对公的政府调拨,而西方的城市土地基本属于私有,故规划多采用公私间的法律调解,并且以此提出协作性规划(collaborative planning)和公私合作(public private partnership)等理念。由于这些理念诞生于西方的社会环境,在中国的应用需作本土化改造而非完全照搬。

3.3 中国城市规划把人作为第一要素是对规划工作更高的要求

中国规划提出“人民城市为人民”,很多规划措施体现了对居民的关怀和社区建设的内容,例如城市绿道、社区花园、15分钟生活圈、儿童友好社区等。西方城市的规划部门几乎不直接涉及城市管治的具体事务(除了社区警察community policing等治安项目),而当代中国社会管治的组织性、严密性及科技化程度远高于西方,中国的城市治理因此比西方更加全面深入,城市规划也被赋予了更多责任。城市治理的本质是对人的管理,因此中国特色的规划工作不仅是物质性的建设及管治,更延伸到提高居民及管理者包括社区干部素质等内涵,这是对规划工作更高的要求。

管理土地和空间是规划工作参与社会经济发展的主要途径,规划事务的根本物质基础是土地。国土空间规划以确定土地使用的“三线三区”来保证国家粮食生产、生态资源等国家战略要素的安全,地方层面与土地有关的收入则是城市建设资金的主要来源。世界各国把土地作为杠杆来推动城市发展有不少政策措施,例如世界银行推介的TIF方法[17]以未来土地开发后新增的税收为担保来发行政府债券,在美国已经实行了40多年,总结起来有得有失。当前中国城市面临城市财政的挑战,不可能继续靠土地批租或发行债券获得大量资金,但土地和空间仍然是规划工作参与社会经济发展的基本途径。如何通过土地调配,以税收、分享市场份额及各种配套政策杠杆来引动国内国际投资,创造就业岗位,解决地方财政问题是当前最紧迫的规划课题。

改革开放以来,经济增长是中国城市规划的主要目标,今后也仍然是城市规划的主要目标,但是途径及内涵不断变化,核心问题是确定增长的主要动力。在拉动经济的投资、外贸及内需三者中,规划都有一定的用武之地,当前应该注意开源节流,调整城建投资项目,要追求实效而不是追求场面。常识告诉我们:凡是可持续的必定不是宏大叙事的;低调实用的规划工作可能真正体现出规划的可持续性。要认真调查研究,真正理解民众的消费行为而不是盲目建造大型豪华的购物中心、以行政干预盲目合并中小商业网点。在美英等国的打压下,中国外贸面临挑战,同样需要谨慎审批新项目。总之,城市规划不能仅满足于单一项目的设计建造,不能仅着力于沙盘模型、灯光效果或其他对规划方案的新型包装,而是要真正提高项目的整体策划及分析论证能力,在更高的层面为城市经济增长服务。

在世界百年不遇的大变局中,城市规划学科又一次处在转型期。历史证明,城市规划能够与时俱进地满足社会需求,有着来自于社会实践的学理知识,无论实现宏伟的蓝图、落实严肃的指标,都需要城市规划作为落地的最后一步。只要不断学习,总结经验,规划学科必然会进入一个新的境界。

愿与规划师同仁们共勉!

(后记:于洋协助整理参考文献目录,特此感谢。)

参考文献

[1] 哈维. 社会正义与城市[M]. 叶超,张林,张顺生,译. 北京:商务印书馆,2022.

HARVEY D. Social Justice and the City[M]. YE Chao,ZHANG Lin,ZHANG Shunsheng,trans. Beijing: The Commercial Press,2022.

[2] 同济大学,重庆建筑工程学院,武汉建筑材料工业学院. 城市规划原理[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1981.

Tongji University, Chongqing Institute of Architecture and Engineering, Wuhan Institute of Building Materials Industry. Principles of Urban Planning[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,1981.

[3] 同济大学. 城市规划原理[M]. 2版. 北京:中国建筑工业出版社,1991.

Tongji University. Principles of Urban Planning[M]. 2nd ed. Beijing: China Architecture & Building Press,1991.

[4] 同济大学,李德华. 城市规划原理[M]. 3版. 北京:中国建筑工业出版社,2002.

Tongji University, LI Dehua. Principles of Urban Planning[M]. 3rd ed. Beijing: China Architecture & Building Press,2002.

[5] 同济大学,吴志强,李德华. 城市规划原理[M]. 4版. 北京:中国建筑工业出版社,2010.

Tongji University, WU Zhiqiang, LI Dehua. Principles of Urban Planning[M]. 4thed. Beijing: China Architecture & Building Press,2010.

[6] 吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2001.

WU Liangyong. Introduction to Sciences of Human Settlements[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2001.

[7] 张庭伟,于洋. 国情·公共政策·规划理论——城市规划理论及“笼鸟关系”[J]. 城市规划,2022,46(10):7-17,38.

ZHANG Tingwei,YU Yang. National Condition,Public Policy and Planning Theory: Urban Planning Theory and “Cage-Bird Relationship”[J]. City Planning Review,2022,46(10): 7-17,38.

[8] WEBER R,CRANE R. Planning as Scholarship: Origins and Prospects[M]. Oxford: Oxford University Press,2012.

[9] HOWARD E. Garden Cities of To-morrow[M]. Cambridge: MIT Press,1965.

[10] FRIEDMANN J. Planning in the Public Domain[M]. Princeton: Princeton University Press,1987.

[11] HALL P. Cities of Tomorrow[M]. New Jersey: Wiley-Blackwell,1988.

[12] WILDAVSKY A. Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis[M]. New York: Transaction Publishers,1987.

[13] 张庭伟. 从“向权力讲授真理”到“参与决策权力”——当前美国规划理论界的一个动向:“联络性规划”[J]. 城市规划,1999(3):33-36.

ZHANG Tingwei. From “Speaking Truth to Power” to “Participating in Decision-Making Power”:Communicative Planning,the Trend of Current Planning Theory in the US[J]. City Planning Review, 1999(3):33-36.

[14] FORESTER J. Planning in the Face of Conflict[M]. Michigan: Journal of the American Planning Association,1987.

[15] 董鉴泓. 中国城市建设史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2004.

DONG Jianhong. History of Urban Construction in China[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2004.

[16] 中华人民共和国宪法[Z]. 1982-12-04.

Constitution of the People’s Republic of China[Z]. 1982-12-04.

[17] Tax Increment Financing[EB/OL]. [2023-06-10]. https://urban-regeneration.worldbank.org/node/17.

《国情·公共政策·规划理论——城市规划理论及“笼鸟关系”》

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

规划问道

规划问道