【摘要】探索建成环境与出行行为的关系能够为指导可持续的城市发展提供理论支持。本文在对比中西方城市建成环境发展历程,以及“建成环境—出行行为”关系讨论的基础上,分别批判了基于5D的建成环境评估框架和基于线性假设的“建成环境—出行行为”关系分析在中国城市的不兼容性;进而指出,基于可达性视角的3A建成环境评估以及基于非线性假设的“建成环境—出行行为”关系在中国城市的适用性,并基于已有的实证案例整理了可能存在的非线性关系类型。本研究旨在为重新理解中国城市背景下的“建成环境—出行行为”关系提供新的思路,尤其是在我国城市发展从增量走向存量的时期,探索更加人本化和精细化的关系已经成为重要的发展趋势。

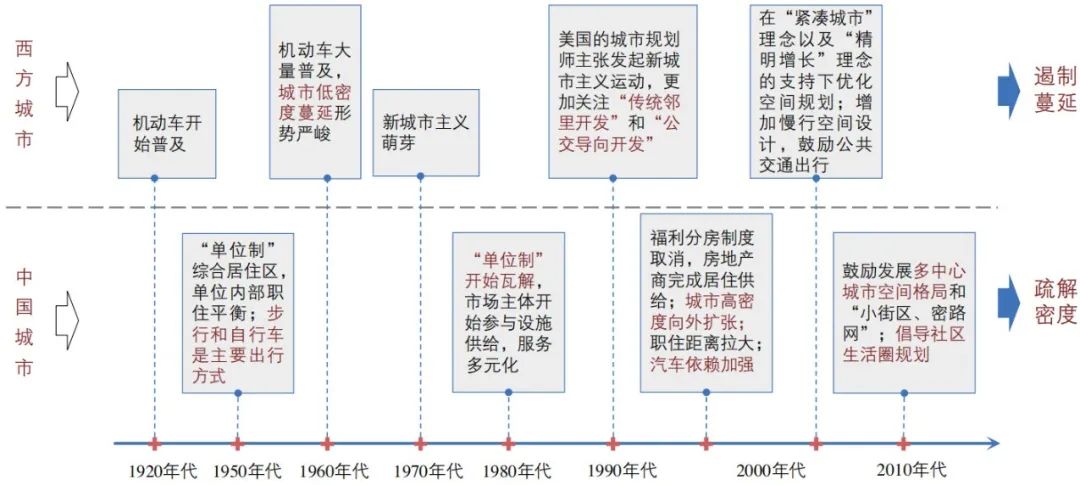

20世纪以来,欧美国家受城市蔓延的影响逐渐形成了小汽车依赖的出行方式,交通拥堵之下相伴而生了尾气排放、环境污染,并进一步危害居民的身体健康。如图1所示,随着这些城市病逐渐严峻,环境、社会和经济三方出现失衡,城市的良性发展受到了制约。为扼制负面效应的持续放大,规划学者、地理学者和政府管理者开始回归对城市建成环境的思考,探索通过空间优化来减少居民对于机动车的依赖。一方面,建筑设计师与规划学者发起新城市主义运动,分别在美国和欧洲国家应用精明增长和紧凑城市理念指导实践,控制城市蔓延,鼓励居民转向使用公共交通出行;另一方面,学者从空间分析入手,建立城市空间要素指标与出行行为指标的线性关联模型,识别出建成环境各类要素的作用效应,从而提出优化建议。整体而言,上述两种思路本质上都着眼于建成环境本身的要素配置,通过发展紧凑土地利用,减少远距离出行需求,从而缓解汽车依赖。

相较于西方城市,中国城市则经历了从高度计划经济到土地开发市场化的发展历程(图1)。起初,在“单位制”的背景下,综合居住区的规划理念致力于构建单位大院内部的职住平衡,步行和自行车成为早期主要的出行工具。改革开放以后,“单位制”开始瓦解,人口不断涌入城市,刺激了对于城市空间的需求,在早期土地开发市场化的制度支持下,城市进入大规模扩张建设阶段。然而,早期城市扩张主要表现为郊区化的高密度蔓延、“摊大饼”扩张,间接导致了职住分离、基础设施供给不足、机动车保有量高速增长等一系列城市、环境和交通问题,进而组合多中心的总体规划和社区生活圈成为破解上述城市问题的重要手段。其中,在城市总体规划层面,鼓励发展多中心空间结构来分散居住和就业;在社区规划层面,推进社区生活圈建设以实现居民日常需求的就近供给。这些策略都凸显了中国城市空间规划的实践特点,同时也引发了思考——有必要根据中国的城市空间特征开展研究工作,从而获取能够有效指导规划实践的政策建议。

图1 中西方城市发展和空间结构变化的背景对比

1920年代以来,邻里单位的设计助推了西方城市构建迎合汽车使用的城市形态,而新城市主义运动、精明增长和紧凑城市所倡导的城市发展理念是对过去城市功能空间的重新组织。

新城市主义运动萌芽于1970年代,是当时规划师为缓解战后美国城市低密度扩张蔓延带来的汽车长距离通勤、交通拥堵、环境污染、社会资源分配不公等问题所掀起的一场有关城市规划设计的变革。借鉴传统“邻里单元”的社区规划模式,建筑师和规划师基于对公共设施和社会多元融合理念的关注,重组整合提出了更加关注人本的“传统邻里开发”(TND: Traditional Neighborhood Development)和“公交导向开发”(TOD: Transit-Oriented Development)两种模式。其中,TND关注多元公共服务设施的混合布局并服务于居民,以实现就近步行可达,通过在紧凑集约的邻里空间内满足居民日常的活动需求来减少对汽车出行的依赖。TOD则更关注围绕公共交通枢纽发展多功能服务社区,强调以公共交通站点为中心,集聚商业、办公、居住、休闲等多元服务设施,发展高密度、高混合利用的车站空间,同时方便不同交通工具的便捷转换,构建公共交通友好型的社区环境。

另外,部分美国规划学者提出精明增长理念,旨在根据城市蔓延的特征进行反向管控。区别于新城市主义从设计层面和街区尺度关注功能空间的组织优化,精明增长更加侧重宏观的管控——尝试从城市尺度提出一系列遏制城市蔓延增长的规则来限制城市侵占郊区生态空间、农业空间,实施无序、低密度的城市扩张建设。事实上,就内涵来说,精明增长与新城市主义大同小异,皆聚焦于发展紧凑的空间组织方式,关注多种交通出行方式的公平性。

紧凑城市理念可以追溯到1990年代欧洲社区委员会在环境绿皮书中所倡导的“边界内开发、高密度、混合功能、公交导向”。紧凑城市理念以延续欧洲历史上高密度城镇发展方式应对战后欧洲城市蔓延,指出要限制郊区的发展,必须通过改善城市的空间环境、鼓励恢复城市的活力来吸引居民重新回归市中心。具体的空间发展策略包括:关注公共空间以及生态绿地的保护;发展混合土地利用,实现居民日常服务设施供给的公平性与可达性;划定城市增长边界,鼓励高容积率发展;促进公共交通的发展规划,改善小汽车依赖出行的同时提高居民前往各类设施的可达性;等等。

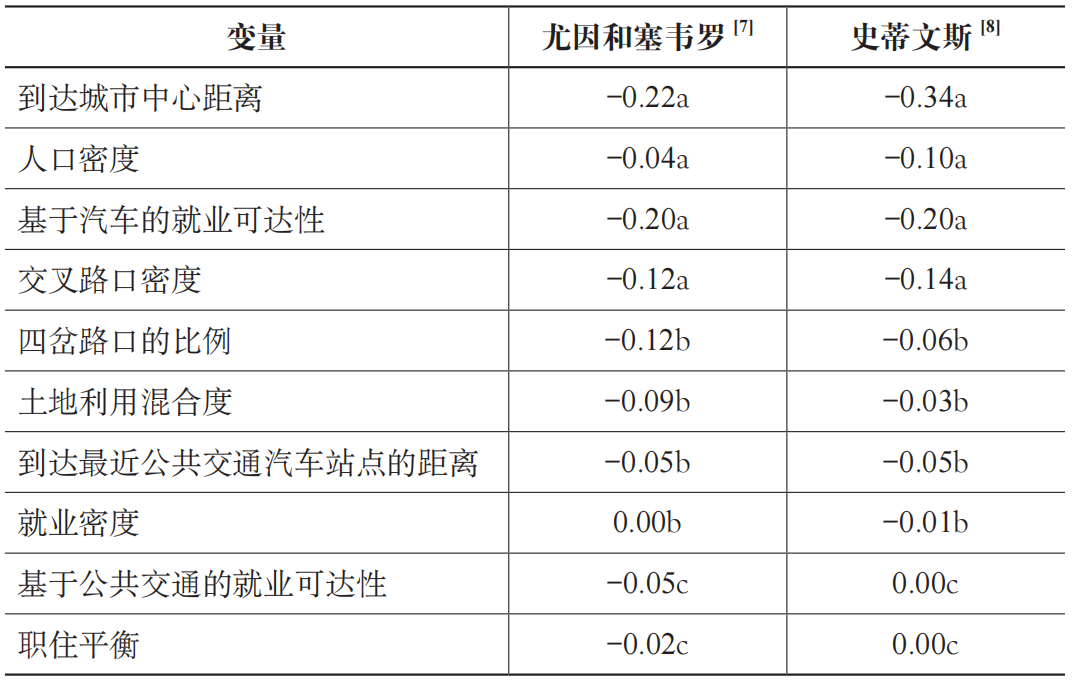

在西方城市语境下,强调增量优化使得建成环境与出行行为之间的显著性和弹性分析成为焦点,而显著性与弹性均可通过建成环境与出行行为之间的线性回归建模估算得到。在建成环境端,相关实证研究普遍采用尤因和塞韦罗在2010年归纳的5D框架,包括密度(density)、土地利用多样性(diversity)、城市设计(design)、到目的地的距离(distance to destination),以及到公共交通站点的距离(distance to transit)五个方面。在出行行为端,多数研究关注与出行模式有关的变量,包括机动车出行距离(VMT: vehicle miles traveled)、步行距离(walking distance),以及地铁乘坐人数(metro ridership)等;也有部分研究关注可能影响到出行行为的变量,包括汽车拥有量(car ownership)、职住平衡(jobs-housing balance)等。由此,学者开展了大量针对西方城市的线性模型实证研究,为理解城市建成环境与居民出行行为的显著性和弹性关系提供了丰富的证据。

注:a为较高的显著性水平(1%或5%);b为中等的显著性水平(5%或10%);c为不显著。

在影响程度方面,已有研究证明建成环境变量对VMT具有不同弹性的作用。根据尤因和塞韦罗以及史蒂文斯(Stevens)两篇元分析综述文献,已有的实证研究表明,到达城市中心距离(取倒数)对VMT的平均弹性系数位列所有建成环境中的首位,约为-0.22或-0.34(表1)。这说明居住地到城市中心的距离减少1%,居民家庭的VMT减少0.22%或0.34%。类似地,其他弹性较高的变量还包括:人口密度(-0.04/-0.10)、基于汽车的就业可达性(-0.20/-0.20)和交叉路口密度(-0.12/-0.14)。由此,相较于其他建成环境要素,增加人口密度、基于汽车的就业可达性和交叉路口密度可以在较大程度上降低VMT。此外,对VMT影响弹性较小的变量包括:四岔路口的比例(-0.12/-0.06)、土地利用混合度(-0.09/-0.03)、到达最近公共交通汽车站点的距离(取倒数;-0.05/-0.05)和就业密度(0.00/-0.01)等。这一结果说明降低上述建成环境因素,通常只能在较小的程度上降低VMT。同时,也有部分指标(如基于公共交通的就业可达性和职住平衡等)被证明在多数情况下,对VMT影响的弹性系数非常有限,甚至趋近于0。

中国的城市空间发展策略包括宏观的城市空间结构调整和微观的居住单元调整两个方面。通过回顾空间规划政策背后所体现的社会生活理念,笔者尝试从制度理论层面理解城市空间对居民出行行为的影响过程。

在过去十多年,中国学者在西方研究的基础上开展了一系列有关中国建成环境和出行行为关系的实证研究。根据王冬根和周萌的综述性文献,在建成环境端,关注最多的变量包括:职住平衡、公共交通可达性(transit accessibility)、社区类型(neighborhood type)、人口密度和居住区位(residential location)等;主要关注的城市涵盖北京、上海、南京、广州和杭州等。在出行行为端,出行时间/距离/频率(travel time, travel distance, trip frequency)、通勤时间/距离(daily commuting time and distance)、出行模式选择(transport mode choice)等变量成为主要的研究对象。可见,学者开展了对中国城市“建成环境—出行行为”关系的探索。

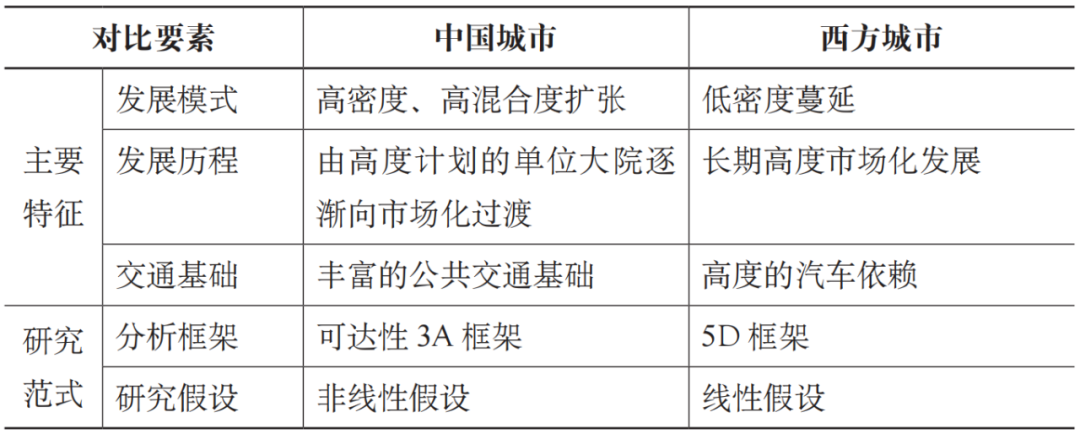

同样以小汽车出行距离为例,在建成环境与VMT关系的显著性程度方面,虽然一部分中国研究验证了西方研究的理论假设,但是也有部分研究提出了差异化的结论。例如:部分研究发现,较高的人口密度和较高的土地利用混合度与VMT呈现显著的负相关关系;也有部分研究发现人口密度或土地利用混合度与VMT的关系可能并不显著。一个可能的解释在于,中国大城市的密度和混合度水平普遍远远高于西方城市,因此进一步提高密度和混合度能够带来的降低VMT的边际效益不断降低,这一发现也暗示了在中国城市推进致密化发展可能会收效甚微。此外,职住平衡、公共交通可达性等在西方城市与VMT的关系并不显著或显著性较低的建成环境要素,却在中国城市呈现了与VMT较高的显著性关系。有限的实证研究均表明,直接使用起源于西方城市研究的5D框架解释中国城市的“建成环境—出行行为”的关系可能并非最优方案。由此,立足中国城市的发展历史和规划哲学,结合西方研究经验,提出适用于中国城市的建成环境评估框架已经成为迫切需要面对的重点问题。

在弹性的测度方面,基于中国城市的研究同样提出了与西方城市不同的研究结论。例如张文佳等在北京的一项研究发现,人口密度对VMT影响直接效应的平均弹性约为0.45——这一发现不但大于西方城市普遍的弹性系数,而且人口密度对VMT产生了相反的作用;此外,虽然多数中国城市的研究没有计算相应的弹性系数,但是部分研究也发现人口密度与机动车使用之间呈现出正向或不显著的关系,从而也间接说明了5D框架并非解释中国城市的最佳方案。上述发现同时呼应了国际上关于紧凑城市谬论(the compact city fallacy)和强化悖论(the paradox of intensification)的讨论,即超高密度的增长可能会导致VMT的增加。一个最为主要的解释在于,密度乃至所有建成环境要素对出行行为的影响都并非线性,尤其是在中国高密度、高混合度的城市背景下,当密度增长超越阈值,其对VMT的影响可能失效甚至会发生反转。此外,除密度外,在土地利用混合度和公共交通可达性等方面,也有研究提出了与西方研究相左的结论。上述研究发现直接表明,西方城市研究长期沿用的线性关系假设在中国并不适用,尤其是面对不同规模和发展阶段的城市时,更需要非线性的关系探讨,才能更准确地探索中国城市语境下的“建成环境—出行行为”关系研究。

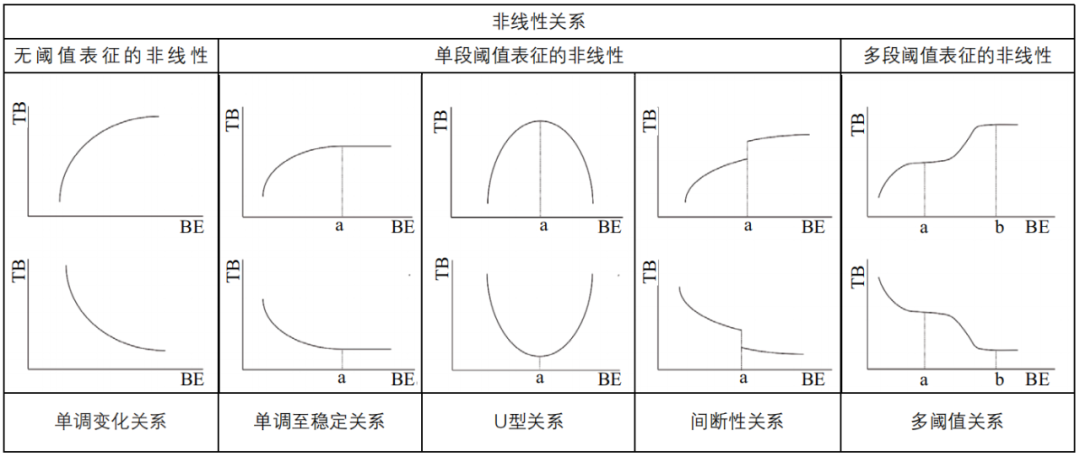

通过对中西方城市“建成环境—出行行为”相关文献的分析,不难发现将线性关系假设直接应用于中国城市研究,难以指导高密度背景下的建成环境优化。因此,本论文尝试提出“建成环境—出行行为”的非线性关系的假设,即随着建成环境变量的均匀变化,出行行为变量不一定始终作出同等程度的响应。基于非线性关系的假设以及相应的阈值效应,有助于实现对不同建成环境有效作用范围的测度。

关于探索非线性关系,一项难点在于分析技术的限制——早期的探索研究主要通过统计描述的方法或非线性变化的方法检验非线性。弗兰克和皮沃通过描述性分析识别出就业密度在25~75人/英亩时,居民使用小汽车通勤出行的比例会随着密度的增大出现下降;就业密度到达75~125人/英亩时,变化则不再显著。科和曹新宇通过引入自变量平方项,探讨了到轻轨的临近性与周边工商业价值之间的非线性关系,并发现随着到轻轨距离的增加,工商业价值变化的速率变缓。张文佳和张明运用了多层多项Logit回归,提供了将变量进行取对数转换回归线性假设来探讨非线性关系的思路。

上述方法虽然在数据关系的形态上脱离了线性的束缚,但是仍然没有摆脱线性假设的本质,近期有学者尝试通过引入机器学习模型或高级计量经济模型,以实现对非线性关系的直接测度。例如:丁川等首次将梯度增强决策树(GBDT: Gradient Boosting Decision Tree)模型应用于建成环境领域的研究,发现当人口密度从10人/英亩增加到25人/英亩,选择汽车出行的概率下降约1%;当人口密度继续增加到35人/英亩,这一概率降低了约5%;而当人口密度超过35人/英亩,二者的关系则趋于稳定,形成明显的阈值效应。随后,我国学者基于GBDT等机器学习模型又开展了大量的实证工作,证明了非线性关系存在的广泛性。此外,也有部分学者基于分段函数的思路,尝试借鉴广义加性模型(GAM: Generalized Additive Model)测度建成环境在不同范围对出行行为作用强度的差异性。例如:帕克等基于GAM模型研究发现,将城市中心的活动密度维持在10000~25000人/km²,道路交叉口密度保持在150~300个/km²,十字路口的占比在60%以上,公共交通站点25~150个/km²且能够覆盖5%~35%的就业机会,将最大程度促进步行和公共交通使用,以及减少VMT。对于上述研究结果,一个可能的解释在于规模效应所带来的边际效益逐渐降低,直至转变为规模不经济的现象,即经济学所强调的边际收益递减律(diminishing marginal returns)。例如:在人口密度从较低水平增加至中等水平的过程中,人口集聚形成规模效应,人均VMT便随之减少;当其边际收益逐渐减弱直至趋于“0”值,人均VMT便不再随着人口密度增加而变化,从而形成阈值效应;或当其边际效应出现反转时,人均VMT逐渐增加,便可能出现“U”形关系。

上述研究结果揭示了“建成环境—出行行为”之间复杂的非线性关系,重新审视了传统线性关系假设下可能造成的研究偏差。尤其是当前中国城市高密度、高混合度,公共交通系统发达便利,传统致密化的策略面临规划失灵等一系列理论和实践问题,开展精细化的非线性研究的重要性不言而喻。由此,参照有限的基于非线性假设的“建成环境—出行行为”实证研究,结合测度建成环境变量有效作用范围的规划目标,本研究从阈值表征的角度尝试对非线性关系的类型进行划分。

图2 按照阈值划分的非线性特征类型

其次,单段阈值表征的非线性包含三种子类型。第一种是单调至稳定关系,即建成环境要素变化会导致出行行为随之持续变化,但当超出特定范围时,出行行为不再随着建成环境要素的增加(或减少)继续变化。已经发现的单调增(减)至稳定的非线性关系广泛存在,如各类土地利用设施与VMT之间的关系,以及就业密度与汽车拥有量之间的关系。第二种是U型关系,即建成环境要素变化会持续改变出行行为,但是在特定阈值前后的影响作用相反。已发现的U型关系可能存在于人口密度与职住距离之间、汽车拥有量与VMT之间。第三类是间断性关系,即建成环境要素变化导致的出行行为变化在某一临界点会发生跳跃。已发现的间断性关系可能存在于社区可达性与汽车拥有量之间,以及不同土地利用占比与地铁使用量之间。

在理论研究方面,未来的工作应当立足中国城市的独特性,因地制宜地提出符合中国城市特征的研究范式,至少应包含两个方面(表3)。第一,在建成环境的评估方面,已有的研究广泛证明了源于西方城市的5D框架在中国城市的不兼容,而基于区域可达性、社区可达性和公共交通可达性的3A框架可能为破解这一难题提供可能。第二,在“建成环境—出行行为”关系的假设方面,同样源于西方城市的线性假设主要关注环境对行为的影响是否存在,在诸多方面难以应用于中国城市研究;而非线性假设可用于评估环境对行为的影响程度,相关分析技术的发展为解决这一问题提供了新的思路。

作者:鲁大铭,北京大学城市规划与设计学院,博士研究生。ludm@pku.edu.cn

赵雅静,硕士,北京城建设计发展集团股份有限公司,助理规划师。zhyjchya@hotmail.com

延伸阅读

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 中西方城市建成环境与出行行为研究比较【2023.6期优先看】

规划问道

规划问道