编者按:“深圳都市圈”包含的深圳、东莞、惠州和深汕特别合作区同属东江流域人文地理圈。在过去四十余年的快速发展里,既经历了“异军突起”、“诸侯竞争”、“强弱参差”、“恩怨交织”的戏剧性发展过程,也逐渐进入到区域一体化、“谁也离不开谁”的深度合作和错位发展的阶段。

近日,广东省政府印发了《深圳都市圈发展规划》(下文简称《规划》),为协调深圳都市圈各城市经济发展、社会民生、要素协同等一体布局提供了重要依据,为增强“圈内”各个城市和地区的特色和核心竞争力、参与共建粤港澳大湾区世界级城市群提供了切实的建设路径。

——

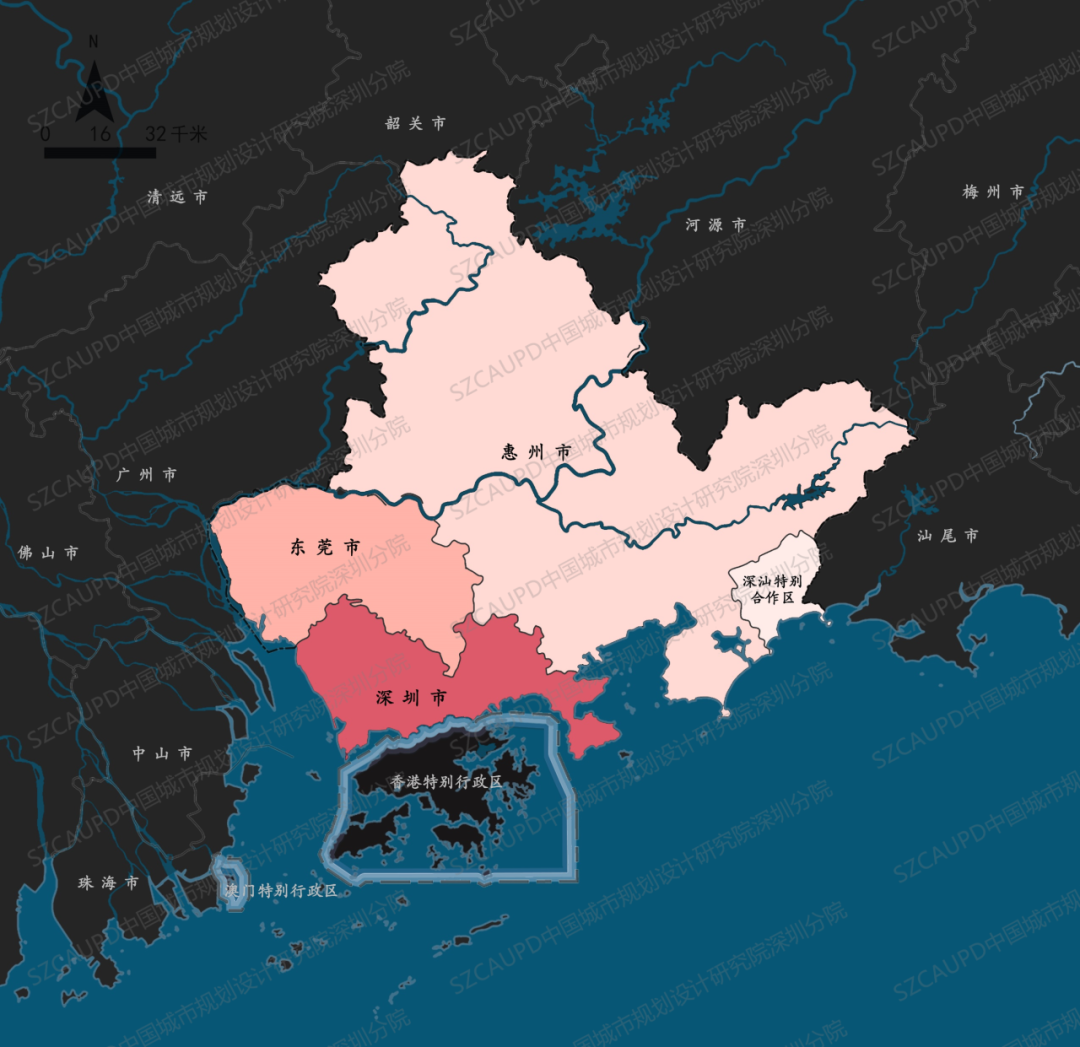

深圳都市圈位于粤港澳大湾区东部,由深圳、东莞、惠州全域和深汕特别合作区组成,面积约1.63万平方公里,2022年常住人口3415万人。

深圳都市圈范围示意图

深圳都市圈是一个

多元复合的共同体

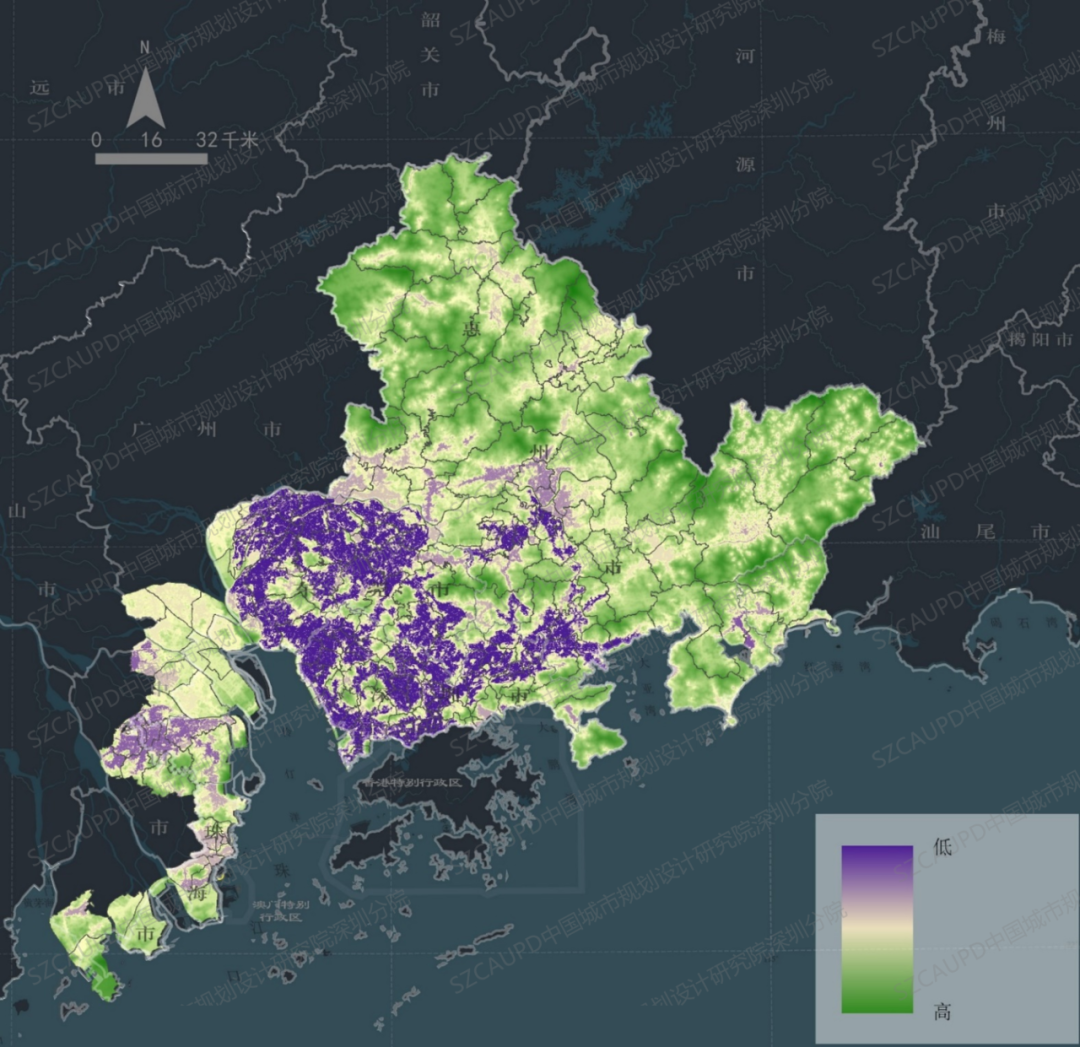

1. 生态共生同源

深圳都市圈拥有良好的生态环境和丰富的自然资源。三市水脉相连,同属东江流域。山体相依,九连山脉、罗浮山脉、莲花山脉等连绵山体,为都市圈构筑起共同的区域生态屏障。

深圳都市圈生态本底示意图

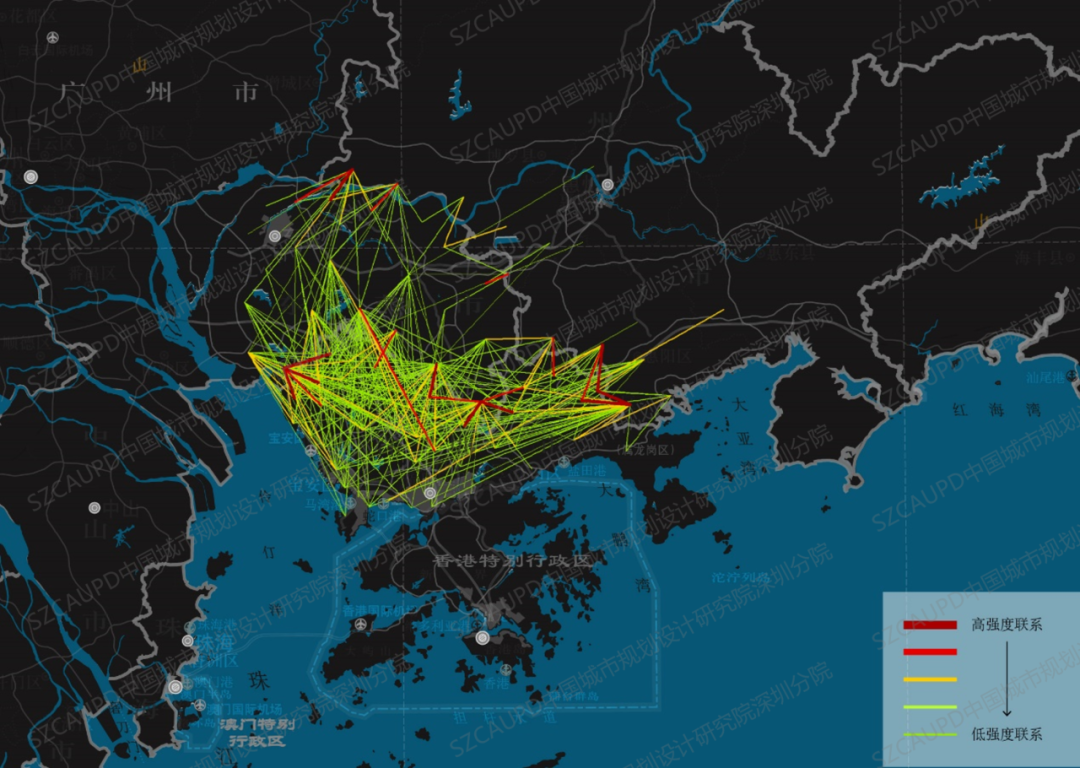

2. 通勤往来密切

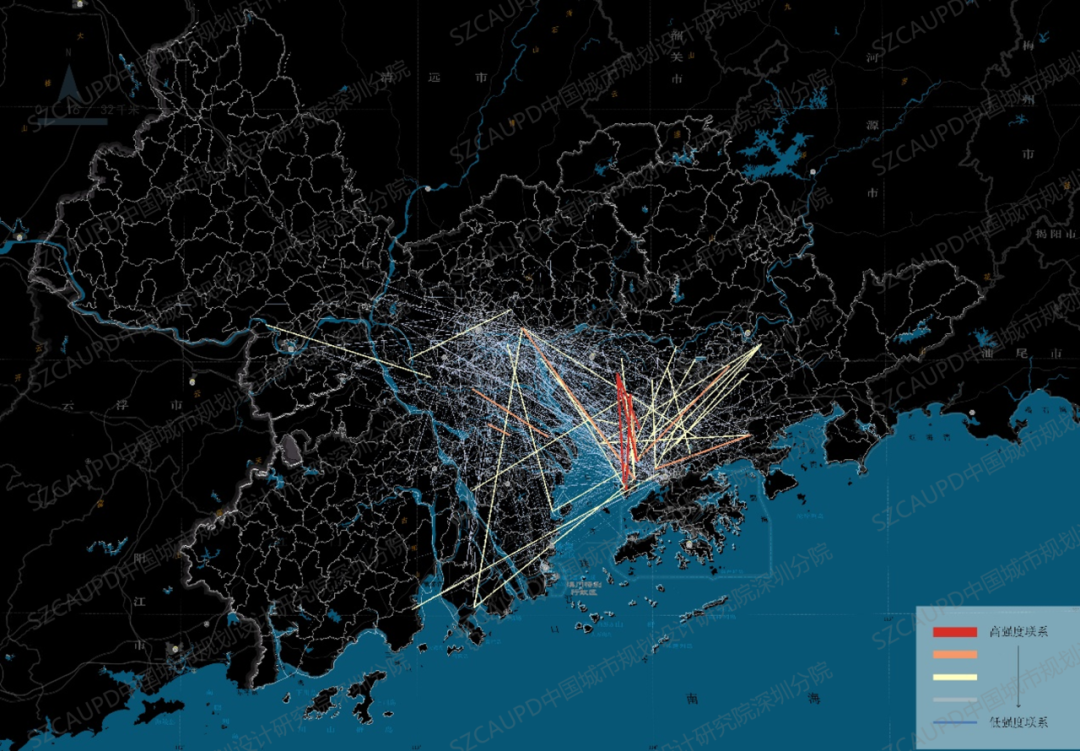

城际间通勤往来密切,深莞惠三市每日城际出行量超百万人次,跨界通勤总量达到60万级。与东京、纽约等城市以指向都市圈中心为主体的跨市通勤不同,深莞惠的跨市通勤主要发生在边界地区。

深圳都市圈跨市通勤OD分布示意图

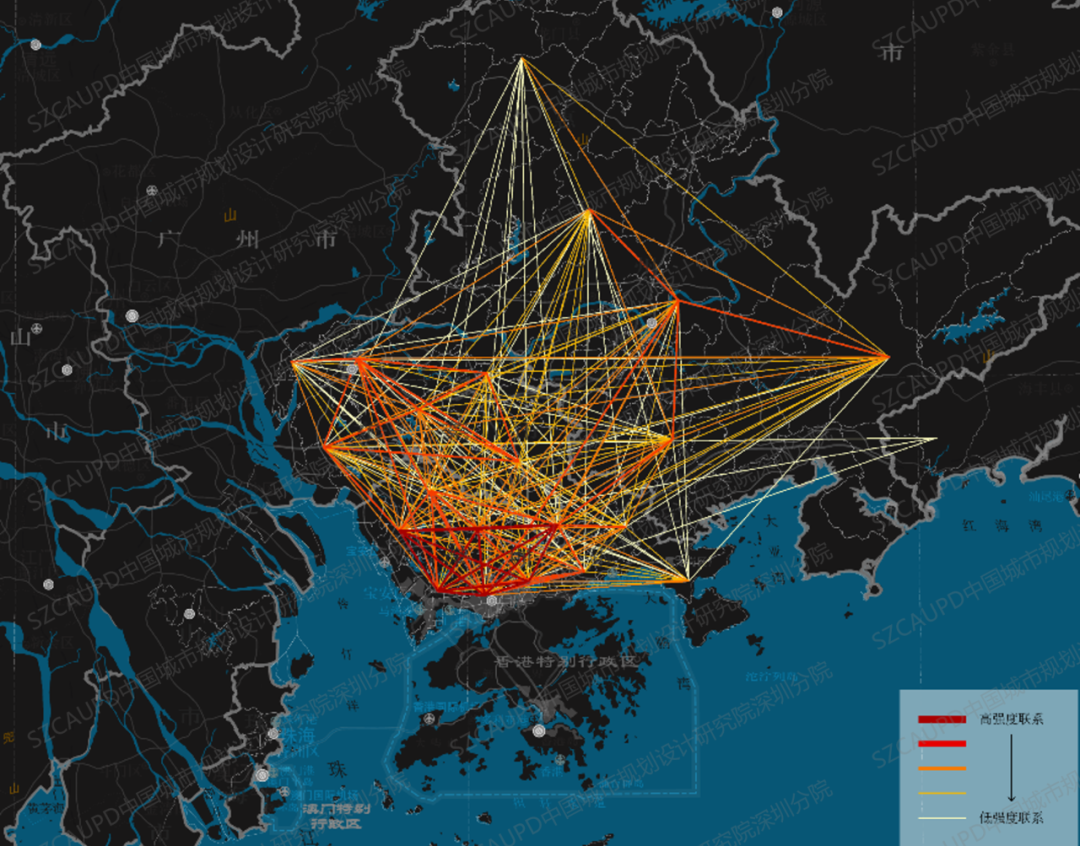

3. 产业高度关联

基于企业总分支联系分析,发现深莞惠地区的关联网络明显高于广佛肇地区的关联网络,大量深圳企业的分支、子公司落地莞惠地区,深圳与莞惠的企业联系占深圳所有对外分支机构联系的40%以上。

深圳都市圈企业总部分支联系图

4. 创新合作紧密

深圳都市圈集聚了全国32%的PCT申请量,和全国50%的手机产量。在企业联合申请专利分析中发现,南山-光明-松山湖地区创新合作联系最为紧密,创新合作轴带发展趋势明显。

大湾区专利合作示意图

深圳都市圈一体化发展

仍处于初级阶段

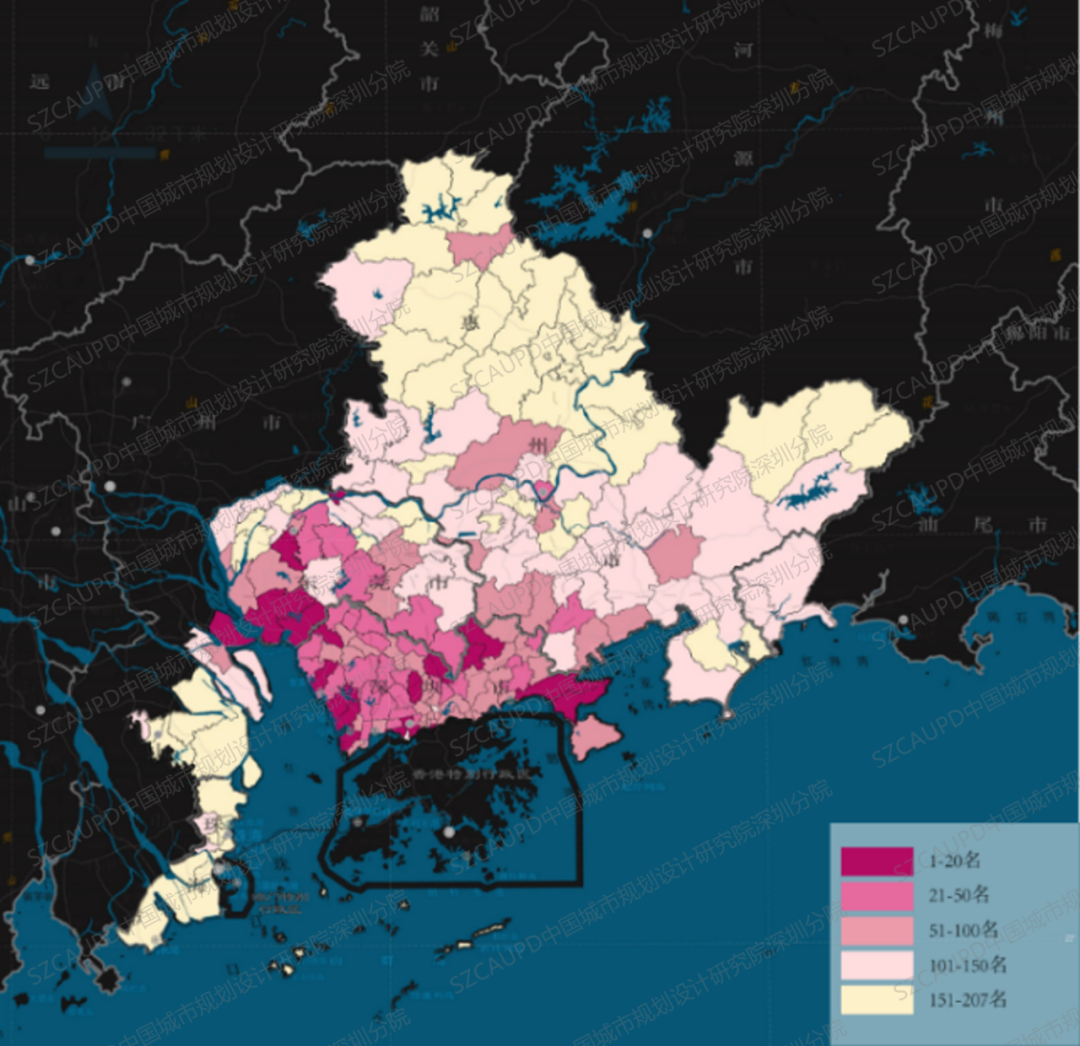

深圳与东莞的一体化程度较高,在一体化发展评估中,前10位的街道深圳占7席,东莞占3席。惠州融入区域发展格局程度尚显薄弱,无一街道进入都市圈一体化评估前20,都市圈一体化发展呈现不平衡、不充分的态势 (详情见:深圳都市圈一体化2021年度报告)。

深圳都市圈一体化总体评估结果

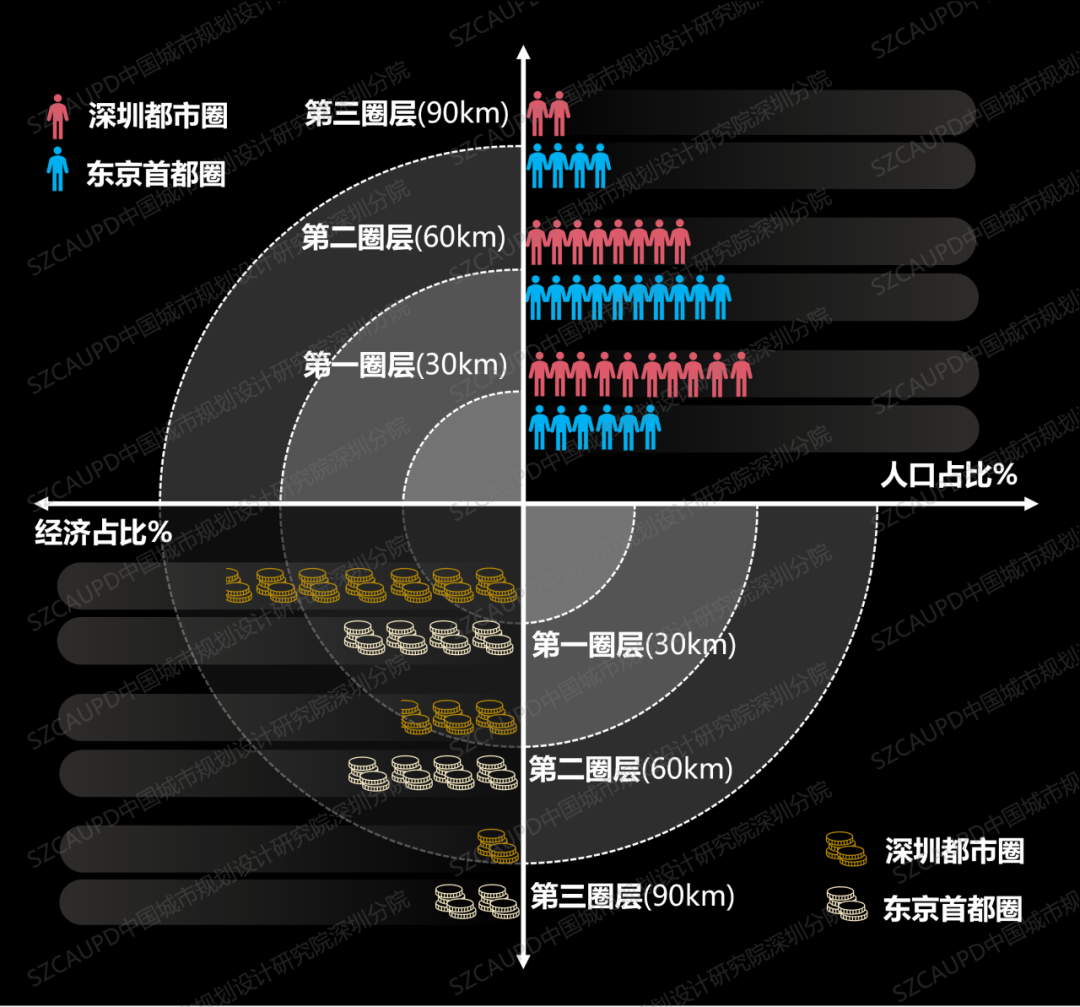

从经济社会上看,深圳都市圈第一圈层经济人口高度集聚,第二圈层、第三圈层人口和经济集聚力明显下滑,呈现外圈层塌陷的状态。

深圳都市圈与东京首都圈各圈层人口/经济占比对比

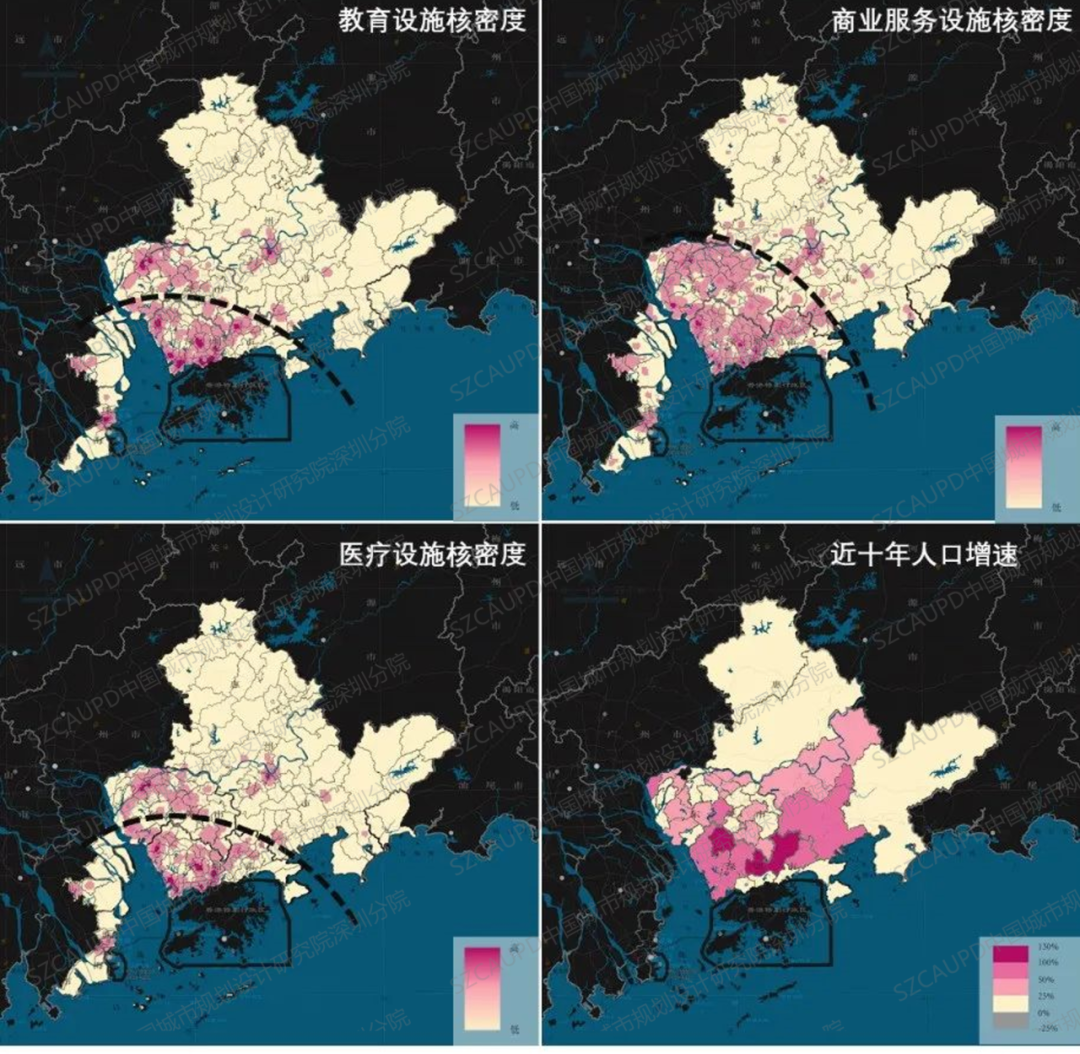

从公共服务分布与人口布局上看,七普的结果显示,边界地区是近十年的人口高速增长地带,但教育、医疗、文体等设施的布局存在明显的“边界洼地”。

深圳都市圈各类设施核密度分析图

与近十年人口增速分布示意图

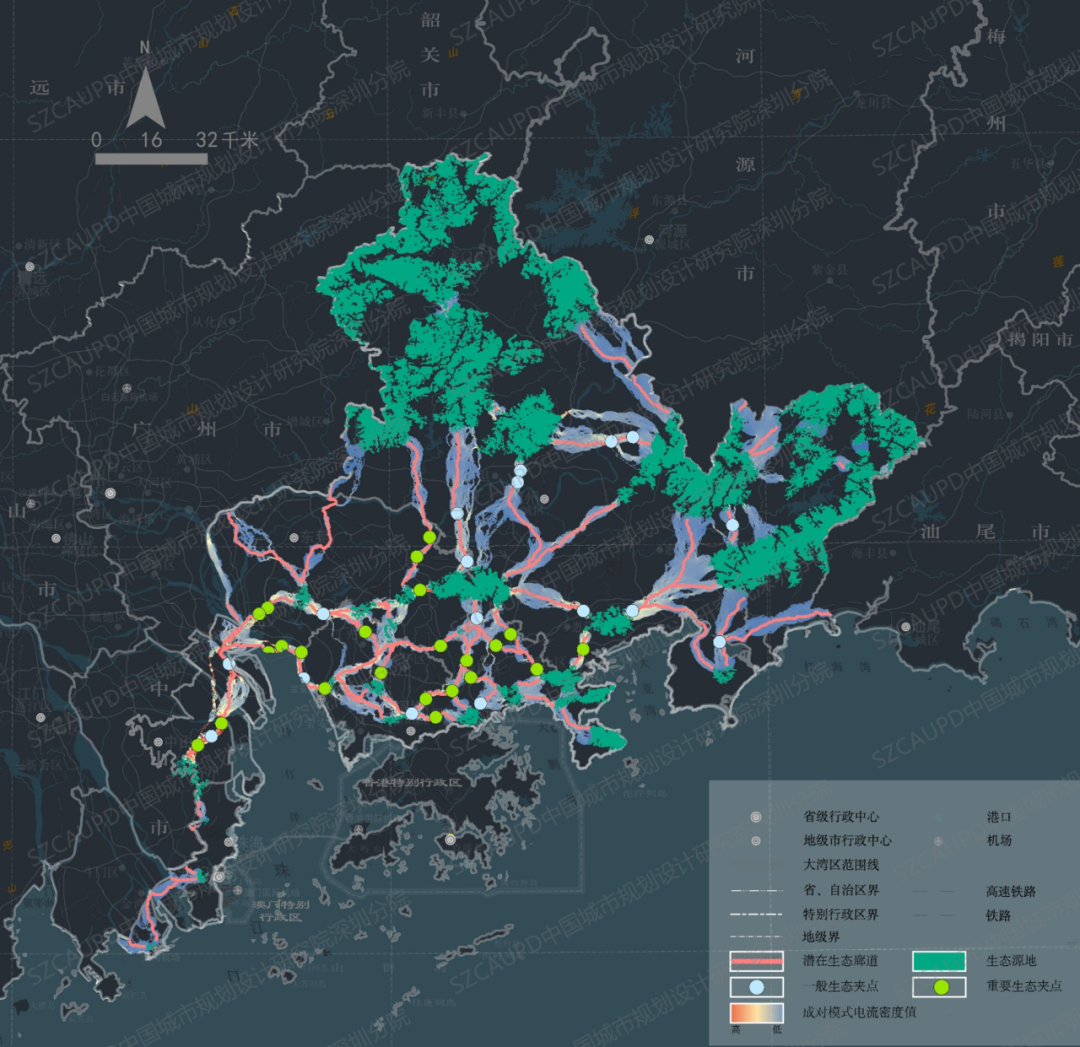

从生态连接度上看,受到快速扩张的城镇建设用地挤占,生态空间呈现孤岛化,深圳、东莞两市内形成了8处孤岛现象,区域生态廊道存在多个断裂隐患点。

▲ 深圳都市圈生态连接度分析图

▼深圳都市圈重要生态夹点分析示意图

《规划》以五大一体化

激发都市圈系统红利

《规划》提出,到2030年初步建成具有较高知名度的国际化大都市圈;到2035年,建成具有中国气派、世界水平的创新型、国际化、现代化都市圈。《规划》以统一的目标共识引领都市圈建设,并提出了五大重点领域的一体化策略,推进都市圈的协同发展,激发都市圈系统红利。

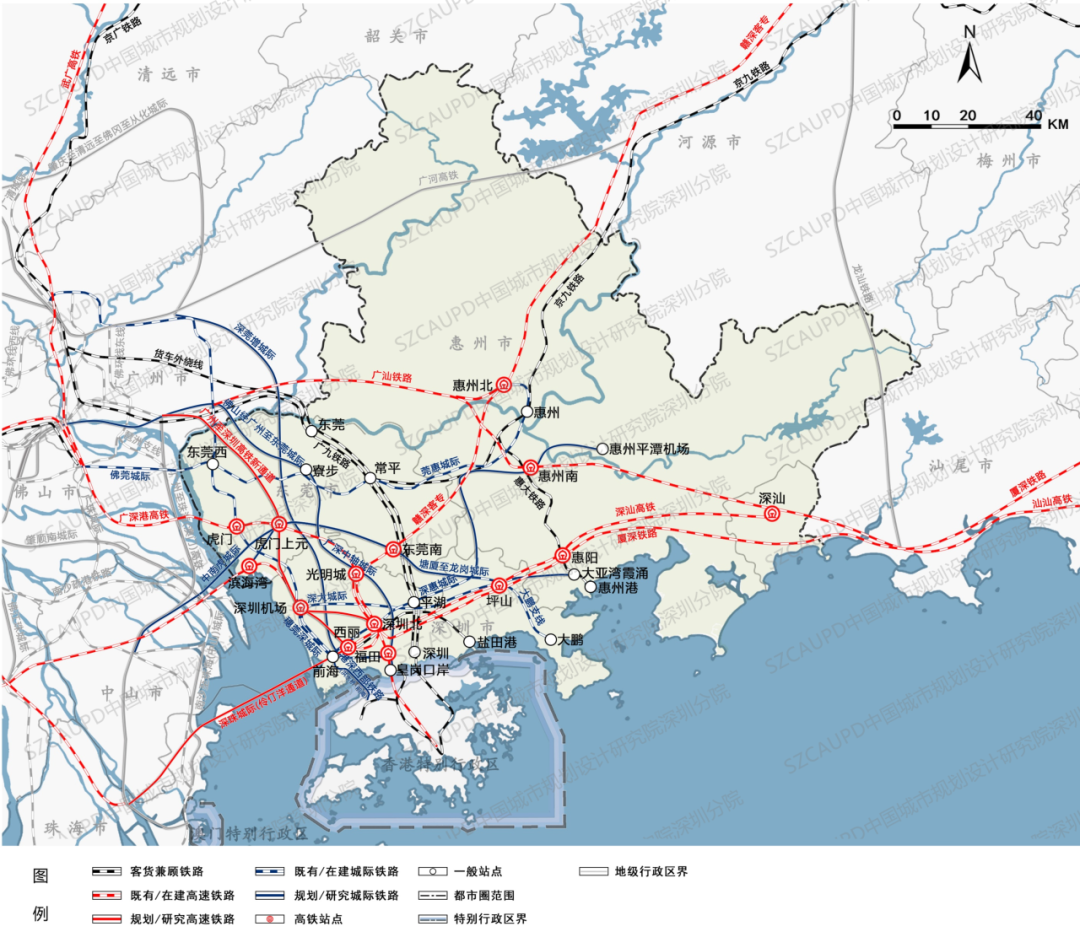

1. 轨道交通一体化

支撑要素的高效跨界流动

轨道交通对都市圈空间具有重构及再生作用。《规划》提出建设轨道上的都市圈,加快“三横五纵”骨干铁路建设,以“高铁+城际+市域快线”提高深圳都市圈的轴向速度,实现深圳都市圈的圈层功能联动。综合交通枢纽与城市功能中心耦合布局和衔接互动,有利于强化重要功能中心面向区域的辐射带动作用,《规划》提出大力推行轨道站城一体化开发,加强交通枢纽、重点站点、口岸地区的综合开发利用,推进深圳北站、西丽站等综合交通枢纽与城市功能中心,坪山站、滨海湾站等城际服务型枢纽与都市圈跨界组团的耦合布局和衔接互动。

深圳都市圈轨道交通规划示意图

2. 产业创新一体化

推进产业链、创新链区域化、网络化发展

科技创新是深圳都市圈最大的特点,《规划》提出以科技创新带动产业发展、产业需求牵引科技创新。以“综合性国际科学中心+高水平实验室+技术创新平台、产业创新中心、高水平科研机构+研究型大学”提升都市圈原始创新能力和技术创新能力;培育若干个具有全球影响力和竞争力的产业集群,促进产业价值链整体跃升,更高质量的嵌入全球创新网络。

都市圈产业演进是伴随产业外溢转移和空间重构发展的,大致呈现出围绕中心城市的圈层结构。顺应市场规律,《规划》提出推动都市圈各市共同建立完善 “总部、研发、试产、中试、高附加值产品核心工厂+分工厂规模化生产”的区域分工体系,促进产业链上下游深度合作。构建“走廊+组团+平台”的产业空间格局,《规划》提出依托多个重点平台,在深莞惠跨区域推动形成多个跨界产业组团,保障产业空间的供给。

深圳都市圈跨区域产业组团布局示意图

3. 民生一体化

推动基本公共服务的共建共享

深圳都市圈建设将进一步加强深莞惠三市间的人员往来,对区域公共服务体系的互通互联需求提出了更高要求。《规划》提出共建公共服务优质生活圈,统筹推动基本公共服务、社会保障、社会治理一体化发展。在临深地区开展基础教育联合办学试点,探索共建九年一贯制学校并共享学位。通过名校集团化办学、医疗联合体等形式,引导高品质公共服务向边界地区等延伸布局,推进公共服务的均衡配置。针对公共住房短缺问题,《规划》提出建立跨市域保障性住房建设合作机制,推动跨市保障性住房建设与市政配套设施协同发展,创新完善配套土地、财政等政策体系,探索建立跨市域保障性住房利益共享补助机制。

此外,基于深莞惠跨界通勤相对集中于边界地区的现实,《规划》提出在部分临深地区率先开展社保同城化试点。

4. 生态一体化

保障都市圈可持续发展

促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求,生态文明建设背景下,区域生态安全格局统筹协调是都市圈一体化发展的重要前提。《规划》提出强化生态网络共建,以省立绿道、东江碧道等生态游憩道串联大型生态斑块,强化深莞惠山海融城的特色,夯实依山拥海、水脉贯通的生态本底,共保“一屏一带一网”的生态安全格局。重点推进水环境和大气环境治理,共建环保基础设施,共育绿色低碳发展方式,建立都市圈生态环境污染综合防治和利益协调机制,探索建立生态产品价值实现机制,加强生态环境监管执法。

深圳都市圈生态保护格局示意图

5. 机制一体化

搭建多级政府协调推进的机制

都市圈的一体化发展必须充分调动各级各地政府的积极性。深莞惠是国内较早探索协同发展的地区,但当前的合作更多的是停留在共识层面,缺乏常态化的协调推进机制。《规划》提出健全组织架构,在省级工作协调机制统筹指导下,协调推进深圳都市圈规划建设重大事项。充分发挥深圳市委、市政府职能部门作用,会同东莞、惠州市有关部门,统筹推进负责深圳都市圈一体化建设的研究、协调和跟踪落实,提出都市圈发展的重大规划、政策、项目和年度工作安排。

深圳都市圈将成为

一体化发展的创新型都市圈

1. 自主可控的创新生态

将成为深圳都市圈的核心竞争力

安全自主可控的创新体系是实现中国式现代化的关键。随着以深圳为主阵地的大湾区综合性国家科学中心建设,科技创新带动都市圈若干个具有全球影响力和竞争力的产业集群发展,促进产业集群价值链整体跃升。跨界产业组团不断成熟,产业协作程度深化,“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链能级持续扩大,可持续创新生态成为深圳都市圈的核心竞争力。

华为Mate50核心供应商分布(大湾区)

2. 轨道和枢纽

将重构深圳都市圈空间格局

根据当前的发展态势,随着珠江口跨江通道体系的建设完善,珠江口东西两岸的时空距离被压缩,都市圈一体化发展范围将进一步扩大。此外,随着都市圈轨道交通网的建设完善和运营管理“一张网”的构建,中距离、高频次的城际客流将成为深圳都市圈未来轨道客流主要增长点,都市圈廊道发展强化,沿主要轨道交通线形成发展强轴,依托枢纽的节点地区不断壮大,形成多个副中心。

都市圈空间格局理想模式

3. 临界地区

将成为高质量融合发展地区

目前,环深边界地区融合发展态势明显,随着跨市协同机制的不断完善,公共服务资源的投放,临界地区“以邻为壑”的“规划失语”状态被打破,成为承接都市核心区功能外溢和成果产业化,战略性新兴产业规模化、集群化的重要载体,并带动都市圈第二圈层的发展,成为都市圈高质量融合发展的“先锋地”。

深圳及周边地区的协同发展格局示意图

注:02部分深圳都市圈一体化发展评估研究范围延伸至珠江西岸沿线地区。

–

相关阅读

原文始发于微信公众号(城PLUS):深圳都市圈,如何塑造区域新未来?

规划问道

规划问道