为了探索以人为本的城市更新新技术、新方法,环境智能健康设计分实验中心和上海同济城市规划设计研究院有限公司城市设计研究院城景所紧密合作,分别结合上海沪太支路615弄、成都三道街和公行道的街道更新改造,将眼动追踪和行为实验结合到公众参与中,探索更科学、更人本的城市精准诊断与精细营造的主动式更新规划设计方法。这是本系列的第2期。

背景

人们为什么会喜欢或讨厌某条街道或某个广场?他们为什么选择在这个座椅坐下而不是旁边那个?为什么每次进入这个小花园总让人特别放松?作为设计师,我们常常会花大量的时间去揣摩使用者的心理活动,去推敲我们的设计将会如何被感受、被使用。

如何通过环境设计,引导使用者形成特定感受或发生特定行为,是设计师最关心的问题之一,也是环境行为学研究的核心内容。但这种行为感受的环境设计引导在建筑及环境设计实践中仍然主要依靠设计师的直觉经验,较难被系统性地科学化。

行为助推

2017年经济学诺奖得主理查德·塞勒(Richard Thaler)的助推理论(Nudge theory)为环境行为的科学引导提供了一个新的视角。塞勒这么解释:“所以,什么是助推呢?助推是通过改变环境的微小要素从而影响人的注意,进而改变人的行为(So, what’s a nudge? A nudge is some small feature of the environment that attracts our attention and alters our behavior)”。对建筑师和风景园林师来说,这种设计手段并不陌生。比如为了促进可步行性,一个典型设计做法是把楼梯设计在比较显眼的位置,而把电梯藏在离入口更远、更隐蔽的位置,从而鼓励使用者更多选择楼梯。

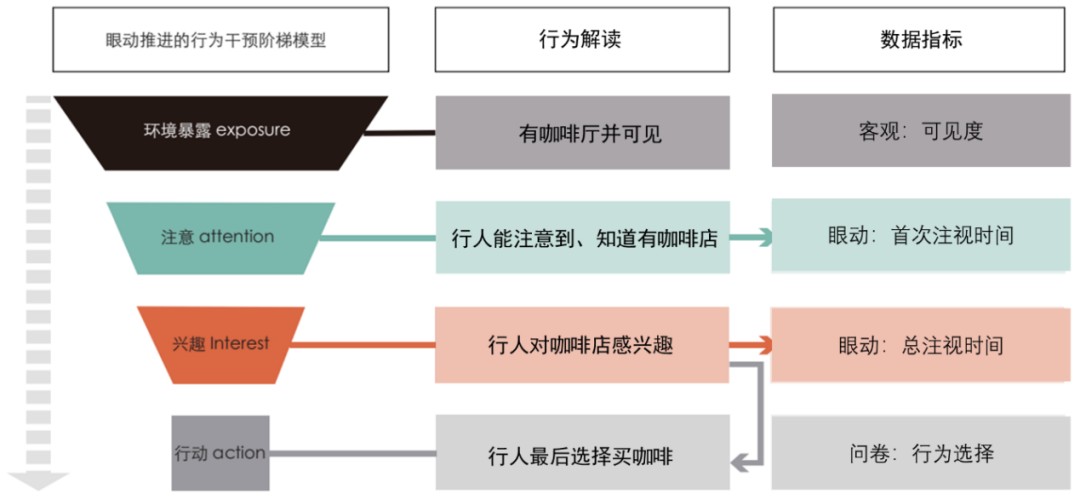

结合助推理论和眼追踪技术,我们可以度量环境助推是如何影响使用者的认知注意和行为决策的。以促进15分钟生活圈的设施使用为例(图1),环境行为影响依次有四个级别:1)暴露(exposure),该设施客观上要存在,并且从使用者所在位置可见;2)注意(attention),使用者实际上要看到该设施,知道它的存在;3)兴趣(interest),使用者不仅看到该设施,还要对它产生兴趣;4)行动(action):使用者最后决定使用该设施。在引入眼追踪之前,环境行为学能够较好地测量暴露和行动,但对于注意和兴趣,主要依靠问卷或访谈。诊断问题究竟在注意还是兴趣,对于建成环境设计有着重要意义。如果问题在注意,那就需要将设施的门面做的更大、换更醒目的颜色和招牌等等。但如果问题在兴趣,仅仅加大门面或换颜色不会有效果,需要对具体空间内容和承载活动进行改造。

图1环境助推可通过眼追踪量化对注意及行为的影响

图片来源:金伊婕绘制

成都三道街

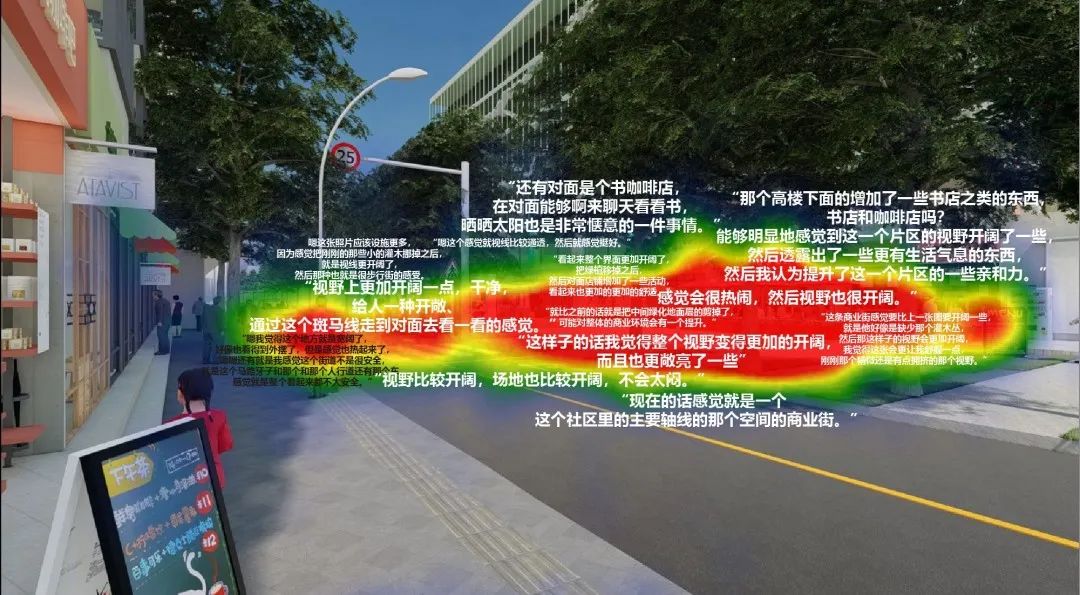

成都青羊区少城街道三道街是同济规划院城景所在成都公园城市建设背景下开展的街道更新实践。该街道是临近居住区的生活性街道,两侧分布集中了茶馆、书店等生活休闲设施;同时街道绿化水平较高,整条街绿视率稳定保持在33%左右,因此规划初步将其定位为“绿意美学文创街”。我们在调研中发现,虽然街道绿化让行人整体感受安静、宜人,但一侧行道树设置了常绿高灌木,将街道空间分割成两个部分。常绿灌木造成的遮挡,使这侧的茶馆、书店等设施的生意受到些许影响。同时由于地处成都盆地静风区、日照不充分,在没有太阳的日子里,街道中过多的常绿灌木容易给人带来阴湿、压抑的感觉。

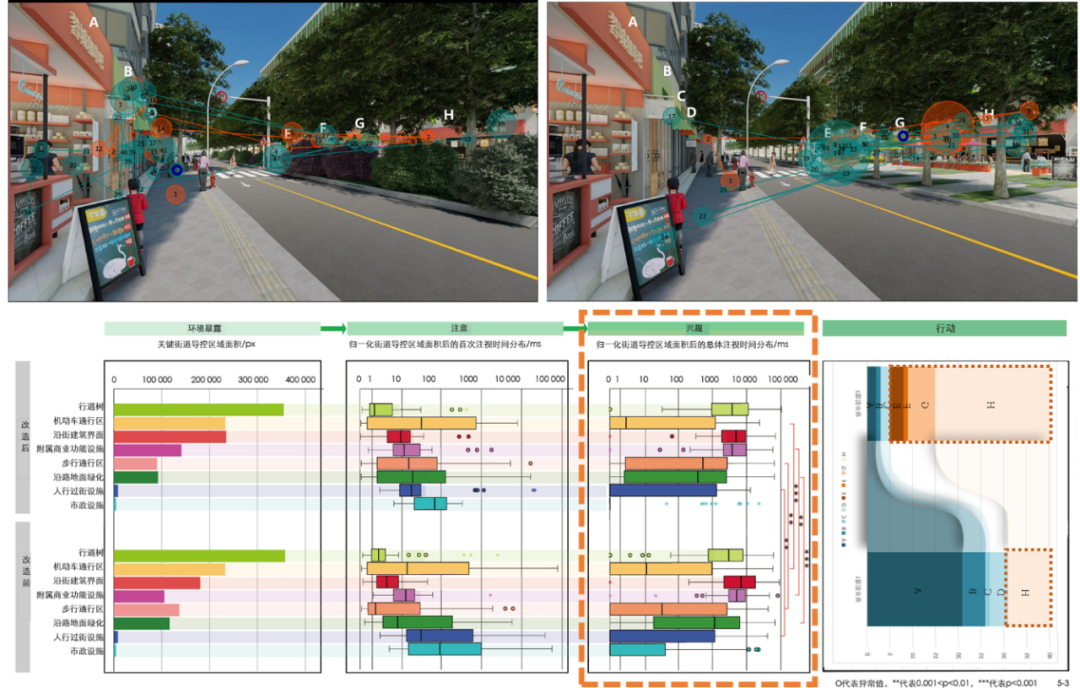

在这么一条临近居住区的生活型街道上,绿化会如何影响两侧临街生活设施的使用呢?我们比较了采用有一定视线遮挡的灌木(改造前)和开敞的草坪(改造后)两种底层绿化设计(图2)。我们发现有灌木时仅有1/4的使用者愿意去对街,而去掉灌木后这个比例提高到了近九成。

图2 改造促进了对生活设施的兴趣从而促进了使用

图片来源:金伊婕绘制

究竟是什么改变了人们的选择呢?我们采用眼追踪注视数据,结合上述四级行为干预阶梯,尝试探索性理解这种选择的原因。初步的眼追踪数据显示,在遮挡的情况下,实验参与者能够快速注意到对街咖啡店,但是并不能引起足够的兴趣;而去掉遮挡后,注意并没有改变,主要引起变化是有足够丰富的细节形成兴趣,最终诱发选择对街的行为。具体来看,无论是有灌木还是去掉后,使用者都对街道对侧的店招进行了扫描检索(橙色注视代表前5s),两种设计都能有效引起使用者的注意。但接下来差异就出现了(青色注视代表5-15s):在绿化遮挡了建筑前区时(图2上左),人们的注意力很快地就转移到了左侧;而没有遮挡的时候(图2上右),人们注意继续停留在右侧。值得注意的是,在环境认知中后期,兴趣的形成受到信息的影响非常明显,并不是说有灌木遮挡的环境比开放的更好(相反前者的环境对坐下来喝一杯咖啡可能还会更舒适一些),而是视线开放的店铺前区让我们更容易想象出购买相关体验,更容易激发我们的设施使用的兴趣和欲望。

进一步的统计分析验证了初步探索性结论。我们采用首次注意时间(first fixation time)——即多快能够注意到相关内容——来度量注意,这种引起注意的容易程度在计算机视觉领域又叫做显著性(saliency)。同时,我们采用总注视时间(total fixation duration)来度量兴趣,用于描述决策过程中人对环境信息的主动筛选。分析发现,去除灌木遮挡对注意并没有显著影响,主要影响的是兴趣环节(图2下)。

街道绿化布置时,应谨慎考量绿化设计与活动之间的关系,尤其要避免底层灌木对活动关键区域造成视线遮挡。绿化带设计既需要构建街道窗口,设置必要的“留白区”控制林冠分支点修剪高度来展露沿街建筑界面、附属商业功能设施等关键要素。从街道实际健康效益的角度考虑,不仅应考虑空间本身的健康感受效益,还必须考虑健康活动频率的重要性。绿化设计需要平衡绿视率与场地布局可进入性,从而提升步行和游憩行为的发生可能。

课题负责人

陈筝 匡晓明

主要参与人员

奚婷霞 符骁 刘昆 金伊婕 李晔 熊睿雨 孙洋洋 高嘉 李馨蕾 赵雪蕊 吴楚涵

上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题“面向公园城市场景化体验的街道精准更新”

(编号:KY-2023-YB-A02)

“AI共创”促进社区更新公众参与研究

供稿 | 陈筝、奚婷霞

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 眼动支持的城市更新 系列2 成都三道街的行为助推

规划问道

规划问道