如何供给符合时代需要的规划知识?

国土空间规划知识生产

的四个基本问题

作者:王伟、欧阳鹏、衣霄翔、张郝萍

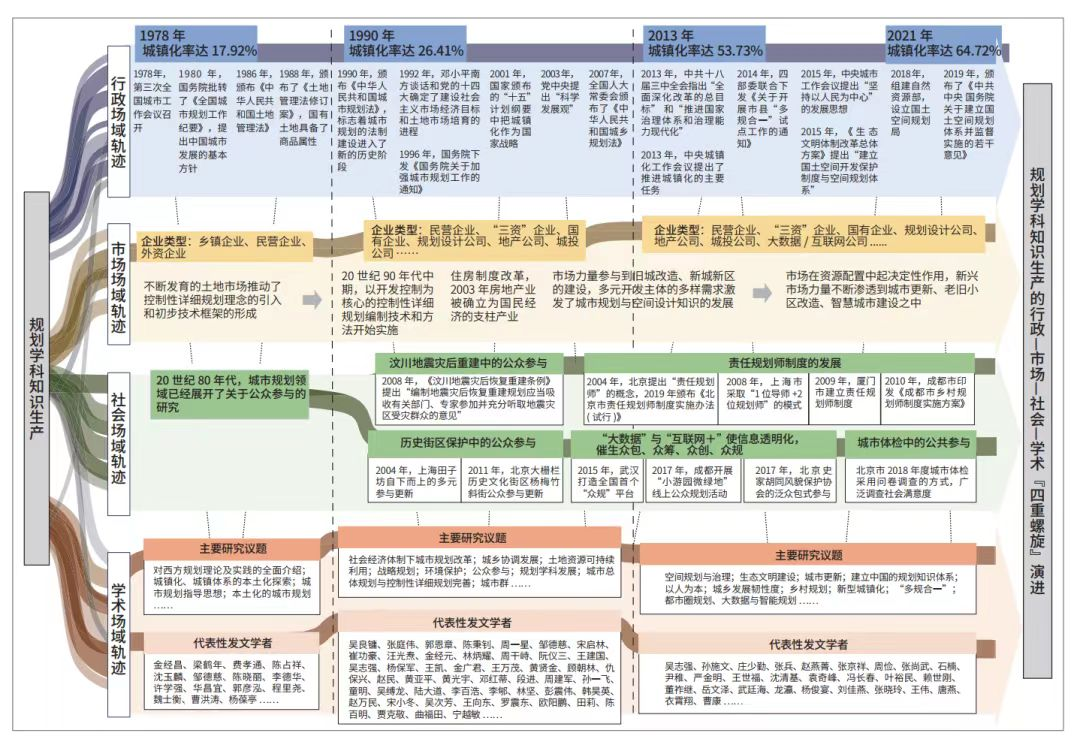

透过我国规划学科70余年曲折壮阔的发展和孜孜以求的探索历程,可以发现规划学科知识生产不仅服务于科学知识的增长,还服务于经济社会的发展,且受到国家、市场、社会语境中战略性目标的指引及利益相关者的影响。学者与政府官员、企业家、非政府组织乃至社会公众在发挥各自对规划学科知识生产的推动作用的同时,也相互作用,共同推动知识的生产、开发、传播和应用,形成了规划学科知识生产的动力场,也使规划学科的组织形态日益呈现出面向多元利益诉求的复杂 “综合体”特征,形成了由行政—市场—社会—学术结成的“四重螺旋”知识生产演进路线(图1)。然而,70余年来持续的规划学科知识生产和积累,在催生不同学科背景规划专业发展的同时,也在不同学科的规划专业之间筑起了“围墙”,“围墙”中的规划学科知识生产活动呈现出一种相对独立却又“自说自话”的自我欣赏特征,理论体系、话语体系和方法体系等面临破碎化、同质化问题。

图1:改革开放以来我国规划学科知识生产的演进

面对国土空间规划改革,我国规划学科面临一场深刻的知识生产变革,其中有四个关键的基本问题亟待回答。

01

基本问题一:在哪生产?

国土空间规划体系改革带来规划学科知识生产场域拓展的挑战,即“在哪生产”。孙施文认为,规划作为一种公共干预和调控的手段,是国家治理体系的重要组成部分。规划学科必须把规划置于国家治理体系的结构和运行中展开研究,这样才能为规划实践提供知识基础和理论指导,在深化国土空间规划体系改革过程中更好地发挥规划的作用。国土空间规划体系改革肩负着融合原城乡规划、土地利用规划和主体功能区规划等空间类规划,实现“多规合一”的重大使命,也带来了规划学科知识生产场域的巨大重构。作为国土空间规划主干之一的城乡规划学科,其研究对象和内容面临极大拓展,从侧重城乡居民点空间布局向全域全要素统筹布局拓展,从侧重单一土地资源价值向国土空间资源、资产、资本的“三位一体”价值拓展,从侧重城乡开发建设向履行“两统一”职责及统筹推进国土空间开发、保护、利用和修复等全方位领域拓展,所需知识覆盖更多学科,形成了更加巨大的知识网络,极大突破了传统规划学科的知识边界。空间治理转型及行业变革带来了一系列新的知识生产场域,如何在新的知识生产场域中海纳百川、博观约取、开拓创新,是规划学科知识生产面临的首要挑战。

02

基本问题二:生产什么?

多源规划惯性认知差异带来规划学科知识生产目标凝聚的挑战,即“生产什么”。任何改革首先需要转变人的思想观念,因此建立广泛的认知共识是国土空间规划体系改革成功的基石与支柱。然而,认知不完全等同于认识,它是形成人们认识的基础要素、方式和途径,是关于形成认识的方法或过程。夏铸九认为要解决规划技术问题,必须先回答“规划是什么”。规划师是在特定的规划知识语境和实践场景中被训练出来的专业人员,但若他们不知道针对特定场景背后的规划知识,其知识行囊与技术工具箱就根本无缘启用。就目前来看,国土空间规划体系改革至少带来四重认知,即规划的治理使命认知、规划的价值角色认知、规划的范式转型认知、规划的行业发展认知。住建、国土等不同部门的管理者,以及由城乡规划学、地理学、土地资源管理学、公共管理学等不同学科培养出来的规划师、事业型与市场型规划设计机构人员对规划的长期惯性认知方式,使得规划队伍之间的认知仍处在不同频道,远未产生融合化学反应。源于已建立的知识基础形成的选择环境、现有体制中相关政策和政治力量形成的选择环境、现有体制中社会网络和社会认知形成的选择环境、现有体制中行政主导及其行业制度所形成的选择环境等对规划学科知识生产产生了一系列倾向性阻力,进而制约规划学科知识生产的纵深推进。因此,如何让不同的认知成为互补的优势而不是分歧的根源,需要就“什么是规划”“什么是国土空间规划”“什么是能用、管用、好用的国土空间规划”“国土空间规划要解决哪些问题、能解决哪些问题、如何解决这些问题”等一系列回归原点的规划学科知识生产问题展开探讨。

03

基本问题三:谁来生产?

信息网络社会不断深入带来规划学科知识生产主体协同的挑战,即“谁来生产”。在我国的规划学科知识生产场域中,由于主体价值立场、思维方式、利益关系和职业活动场景的差异,规划呈现出多元的知识生产主体特征:规划管理者深谙社会现实问题,但往往缺乏理论化总结提炼的动力、精力和兴趣;规划咨询服务者过于注重技术思维,往往既缺乏对理论学理的深层探究,也缺乏对实施管理的精辟洞悉;高校学者则多局限于学院的“象牙塔”环境,缺乏足够的社会实践机会,往往难以灵敏感知社会问题并做出动态反应,使得理论研究与实践应用渐行渐远。值得注意的是,近年来以大型城投公司和运营公司、规划咨询服务机构、大数据/互联网公司为代表的市场力量,由于对市场环境变化反应更为灵活,对各方资源整合的优势更为明显,常能围绕前沿热点问题汇聚多方资源,形成协同创新网络,显著改变了传统规划学科知识生产的格局。纵观世界发达国家,今天的一流学科不再是单一的知识生产单位,而是那些不断扩展边界并将知识融入网络化系统的结构化组织。为此,面对国土空间规划体系改革,开放包容地搭建和推进政、产、学、研多元主体协同创新的知识生产网络,弥合理论研究与社会实践的现实鸿沟,解答好“谁来生产”的问题,是当前规划学科知识生产需要高度重视的基本问题。

04

基本问题四:如何生产?

面向推进超学科协同规划知识生产方式转型复杂性的挑战,即“如何生产”。现代学科体系不断向专业领域细化深化发展,虽有利于对特定领域问题和规律的深度探寻,但过度追求专业化会让人们对更广阔的语境视而不见,易导致眼界狭窄、不能处理复杂性问题的现象产生。面对国土空间这一复杂巨系统,国土空间规划知识体系的建构需要众多学科的支撑,然而不同学科的认识论、方法论各不相同,相互之间存在显著的融通障碍,甚至产生立场和价值观分歧,这就带来“如何协作生产”的困境。伊藤穰一在《爆裂》一书中谈到未来会是一个“涌现优于权威”的时代,问题的涌现超越了技术,“涌现”战胜权威意味着知识生产和传播的结构性转变,专业和知识开始从互联网等分散式的网络中涌现。因此,如何破解当前制度形态的学科对知识形态的学科的不适应与不匹配的困境,构建一种面向国土空间复杂体的超越学科知识边界束缚的新型协作关系,但又不是简单的“跨学科”与“多学科”,是规划学科知识生产方式转型面临的重大挑战。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。面对新时期国土空间规划工作的学科知识需求,每一位对新规划知识生产能够贡献一份力量的规划人,当回归初心、形成合力,助力具有时代引领价值的中国空间规划理论思想和知识体系建设,不负国家、不负时代。

本文摘选自:王伟,欧阳鹏,衣霄翔,等.面向国土空间规划的知识生产:属性取向、范式转型与学科集群构建[J].规划师,2022(7):5-15.

作者:

-

王 伟,博士,中央财经大学政府管理学院城市管理系主任、副教授。

-

欧阳鹏,硕士,高级工程师,北京清华同衡规划设计研究院有限公司总体研究中心总工程师。

-

衣霄翔,通讯作者,博士,哈尔滨工业大学建筑学院、自然资源部寒地国土空间规划与生态保护修复重点实验室副教授、博士生导师。

-

张郝萍,哈尔滨工业大学建筑学院、自然资源部寒地国土空间规划与生态保护修复重点实验室硕士研究生。

END

推荐阅读:

原文始发于微信公众号(国匠城):国土空间规划知识生产的四个基本问题

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)