为了探索以人为本的城市更新新技术、新方法,环境智能健康设计分实验中心和上海同济规划设计研究院有限公司城市设计研究院城景所紧密合作,分别针对上海沪太支路、成都三道街、成都公行道的街道更新改造,将眼动追踪和行为实验结合到公众参与,探索更科学、更人本的城市精准更新规划设计方法。这是本系列的第3期。

背景

风景本质是一类信息,而人对于空间信息的筛选是有差别、有主次的。人的注意力在空间中是如何分配的?哪些位置更容易引起人们的注意?作为设计师,我们可以如何利用这种关注,去影响环境感受?

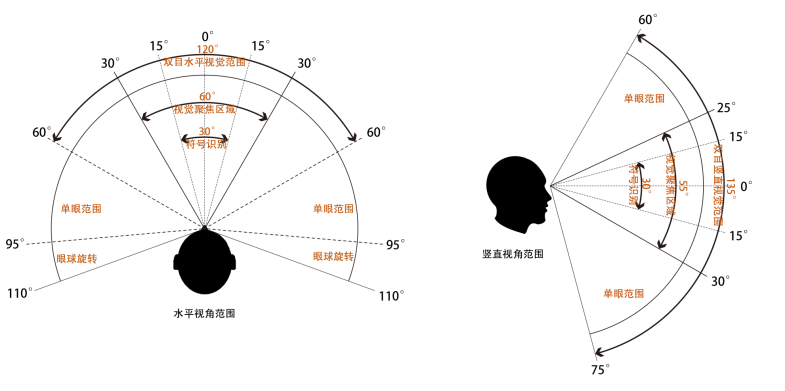

就注视分布的视域而言,设计师的实践长期主要依赖于经验判断。根据黄世孟在《场地规划》(图1),人的双眼水平角度集中在视轴前后110°范围内,其中双眼水平视区主要分布在视轴前后60°范围内,也就是人眼视线聚焦的区域。双眼垂直角度集中在视轴上60°至下75°范围内,双眼垂直核心视区分布在视轴上25°至下30°,且在步行过程中会有自然视线10°下倾。从视距上也有相应的研究,例如凯文·林奇认为25 m左右的空间尺度是社会环境中最舒适且宜人的尺度,是形成安宁、亲切、舒适环境氛围的良好尺度原则。日本建筑师芦原义信在《外部空间设计》中也提出了以20~25 m为模数的“外部模数理论”,作为外部空间的尺度,以提升人感知空间的节奏感。通过经验总结,人眼在观看20~30 m范围内的环境时,可认知建筑的色彩、图案、形象,30~100 m则可认知建筑的整体形象等。

图1 人的水平、竖直视角经验数值范围

图片来源:熊睿雨绘制

那这类对于视域分布的经验推断是否正确?有了眼动技术,我们可以准确地捕捉观看者的注视点、注视时长,眼跳变化等情况,并通过可视化来说明影响注视的具体空间位置和要素。但一般的眼动分析和计算机视觉研究,往往以二维画面为媒介,利用语义分割等工具对于画面内容进行细分并统计注视,这类分析对于空间设计师的价值较为有限。

在这个设计研究中,我们围绕一个“围墙透绿”这一典型的视线引导问题,结合眼动实证,尝试从空间而不是内容的角度去分析注视分布,同时量化设计对感受的影响。

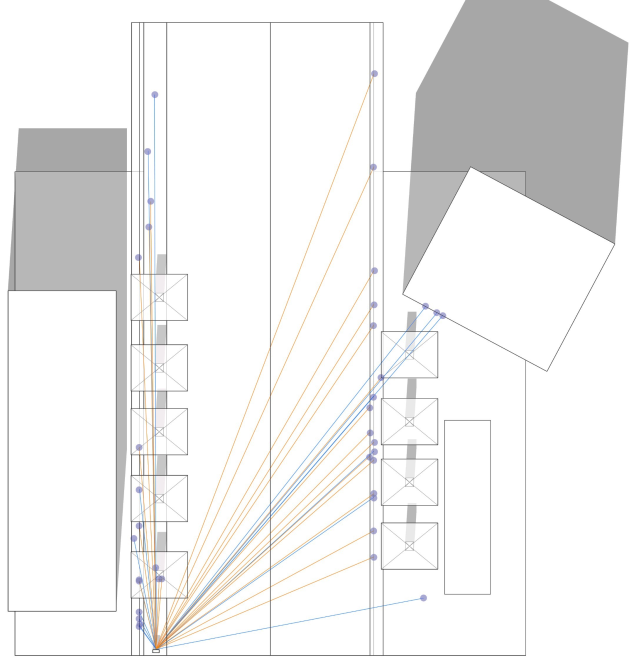

研究推敲

公行道位于成都武侯区华西医科大学南侧,连接学校、医院和教工宿舍等片区。街道两侧立面目前以实墙围墙为主,间或有建筑山墙和少量临街店铺。作为视觉引导循证设计的案例,我们选择公行道起初主要关注的是,公行道围墙透绿后对视线视域以及空间感受的影响,即如何科学量化围墙透绿后对视线、视域进而对空间感受的影响(图2)。在这个案例中,我们同时利用使用者的眼动注视数据,提出了一个注意力空间统计分布的量化方法。这个量化方法可以系统性分析典型空间的注意力分布规律,科学评价具体设计对注意力引导的效果,协助论证具体设计策略的效果和科学性。

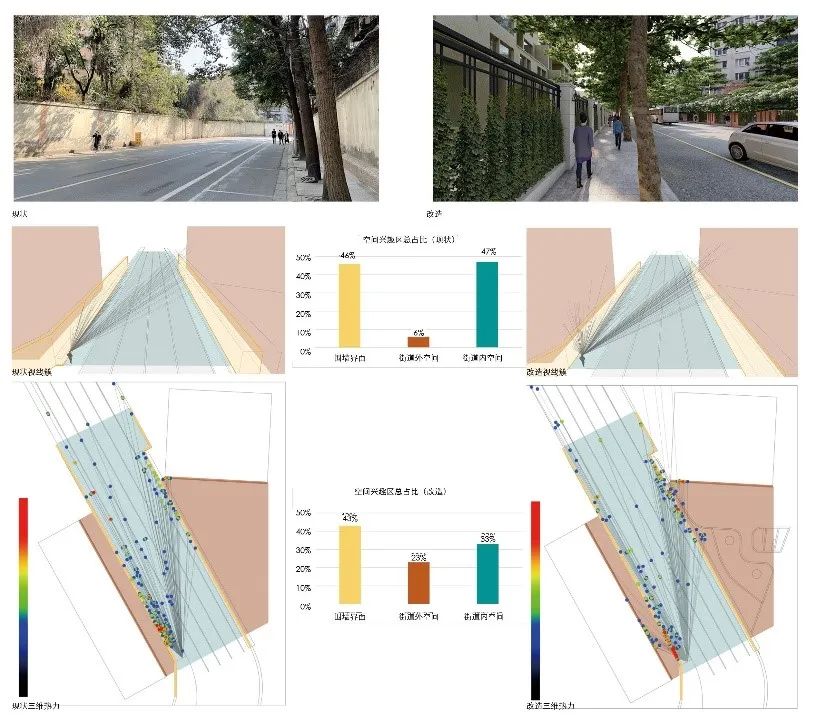

图2 公行道的现状实墙(左)和拟改造透绿围墙(右)

图片来源:熊睿雨绘制

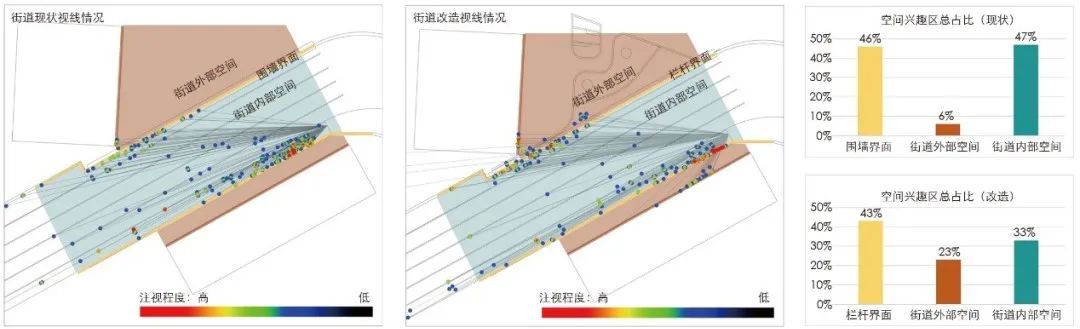

通过对注意力分布的空间统计,我们可以量化描述将实体围墙改成栏杆后对可见视域的影响。街道围墙透绿后,人们对环境分配的注意力发生了改变:街道内注意力比例由一半左右下降到了三分之一。换句话说,街道空间本身的信息不再占据主导地位。所以不难理解为什么这些人在主观评价时,都明显感觉透绿后的街道显得更开敞、舒适、有趣、有文化氛围(图3)。

图3 通过注意力的空间统计分布评价改造后的影响

图片来源:熊睿雨绘制

这给我们提供了街道步行感知的提升建议:第一,街道优化过程中,注重人视线的关注区域,合理增加风景信息。可在开敞度较弱的街道进行透绿的设计,增加空间的层次性,同时提升绿色占比,提升开敞度的同时满足舒适度。第二,优化街道的空间要素时,可以通过空间兴趣区、视觉方向角、空间视距的测度对现状空间的最佳注视区域进行识别,再进行精准的设计提升。在建成后也能验证其提升效果,为设计提供可量化的数据参考。

课题负责人

陈筝 匡晓明

主要参与人员

奚婷霞 符骁 刘昆 金伊婕 李晔 熊睿雨 孙洋洋 高嘉 李馨蕾 赵雪蕊 吴楚涵

上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题“面向公园城市场景化体验的街道精准更新”(编号:KY-2023-YB-A02)

“AI共创”促进社区更新公众参与研究

供稿 | 陈筝、奚婷霞

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

相关链接

科研创新 | 眼动支持的城市更新 系列1 共创睦邻友好边界——上海沪太支路615弄改造记

科研创新 | 眼动支持的城市更新 系列2 成都三道街的行为助推

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 眼动支持的城市更新 系列3 成都公行道的围墙透绿

规划问道

规划问道