戳这里查看本文精华版

【摘要】城市的高密度建设常带来采光不足的问题。对采光标准的研究和确定经历了无采光规范、几何测算、计算机评估和生成式设计四个时期。国际知名建筑事务所KPF的城市数据研究部门KPF城市界面(KPFui)针对密度与采光之间的平衡进行了一系列的实践。其中,伦敦理想街区案例分单街块、多街块和片区三个尺度来研究影响采光的多个因素,并通过控制这些因素寻求高密度与采光的最优平衡。该案例采用了生成式设计方法,具有六方面的突出优势,即维度全面、评估前置、结果灵活、流程高效、展示清晰、应用广泛。尽管其应用还有局限,但仍可以为我国应对高密度建设导致的采光问题带来启示。

世界城市化进程发展迅速,随着人口密度持续增长,到2050年,全球将有约68%的人生活在城市。为了保证必要的生产生活效率,城市不能无限蔓延。早在1990年,欧洲《城市环境绿皮书》就提出了“紧凑城市”的概念;2006年,我国时任建设部副部长仇保兴提出保持建设用地的紧凑度是我国城市可持续发展的核心理念。

建设紧凑城市需要在保障生活质量的同时适当提高密度,更高的密度则意味着更高的土地利用率。然而城市建设中更高的楼层数、更窄的楼间距和更少的公共空间会带来各种城市问题。其中较显著的是自然采光不足,将直接影响居民的身心健康和城市宜居程度。因此,在城市规划中需要设置采光标准以保障采光的充足,而采光标准的确定会影响城市形态。

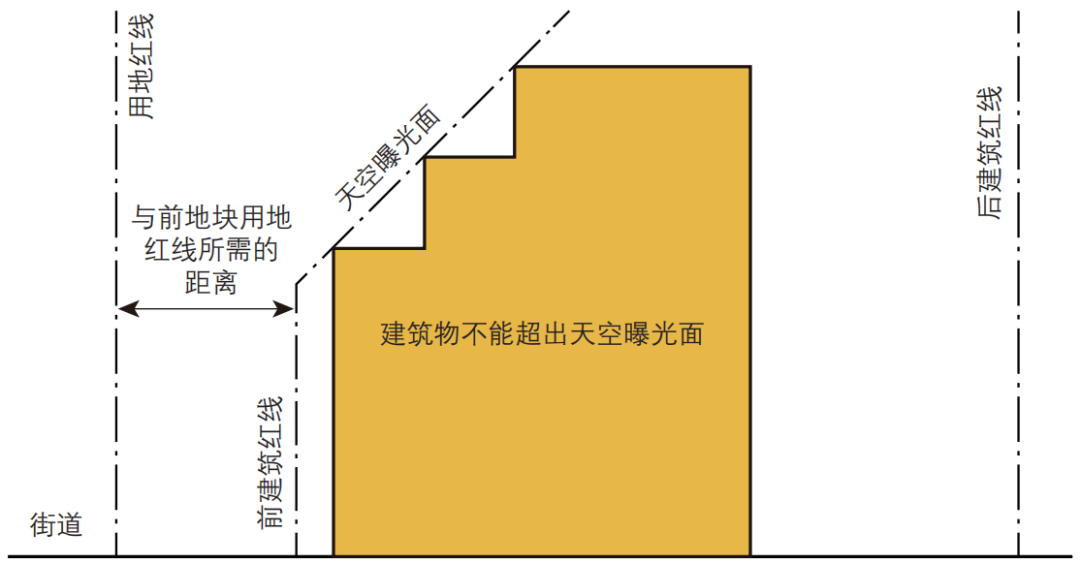

当今世界各国和地区在规划建设中采用不同的采光设计计算方法,主要分为直接和间接两类。直接的采光设计计算指规定不同的标准日在一定时间内室内需满足的日照时间长度,如我国一般规定冬至日的底层日照不低于1小时(或大寒日的满窗日照不低于2小时)。间接的采光设计计算主要是几何控制,即主要通过高度和角度限制建筑形体进而满足建筑和周围环境的采光标准,如纽约区划中用天空曝光面(sky exposure plane)控制建筑形体(图1)。许多国家和地区采用以上两类方法相结合的方式。

如何在高密度与合理采光之间取得最优平衡,这一问题亟待解决。国际知名建筑事务所KPF的城市数据研究部门“KPF城市界面”(KPF Urban Interface,下称KPFui)在伦敦理想街区(London Ideal Block)案例中,通过生成式设计方法给出了较圆满的解答,可为我国健康城市建设提供借鉴。

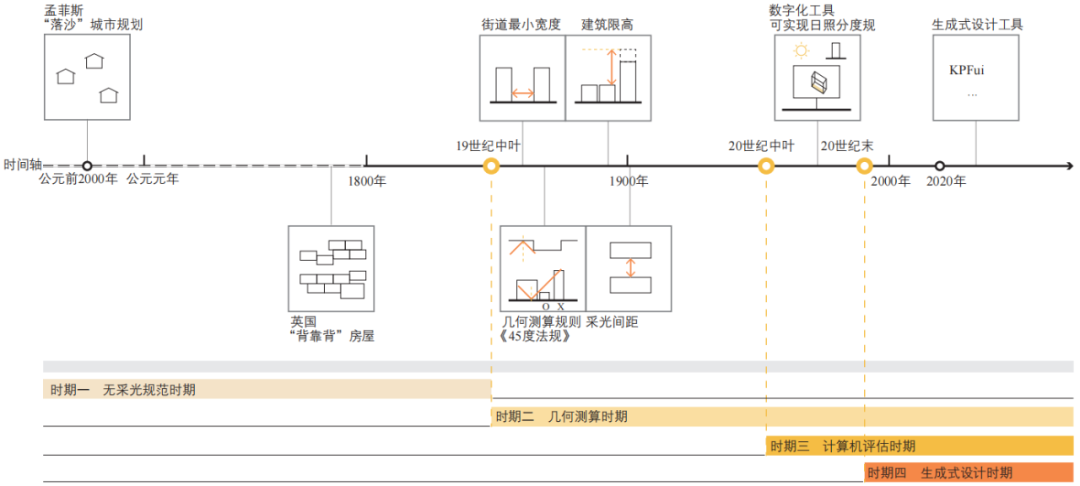

城市密度与采光的博弈由来已久,西方对这一问题的研究历史大致可分四个时期(图2)。

图2 西方城市空间采光研究历史的四个时期

19世纪中叶以前的城市密度较低,采光问题尚未凸显。随着工业革命爆发,英国5万人以上的大城市于1760—1814年从2个增加到24个,1820—1830年,利兹、曼彻斯特、谢菲尔德和伯明翰的人口增长率在40%以上,城市建设量和建设密度大幅增长。根据《伦敦统计学会会刊》(Journal of the Statistical Society of London)数据,1840年伦敦市圣约翰教区和圣玛格丽特教区共26830人,其中3/4的家庭只有一个房间,不分男女老幼地挤在一起。多栋住宅常共用一堵后墙背靠背地联排建造,甚至有大量毫无采光的地下室住房。极差的采光通风环境致使肺结核、猩红热和心理疾病流行。而更需要采光的儿童受到更多影响,部分城市儿童死亡率甚至比农村高出3倍。这一时期,随着城市密度的快速提升,无采光规范带来的城市健康问题亟待解决。

这一时期人们开始通过几何测算的方法收集具体采光数据,逐步形成采光规范和标准。19世纪疾病的流行,使人们认识到平衡密度与采光的重要性。英国相继颁布了多部法案将公共健康与建成环境联系起来,提出了街道最小宽度要求。英国医学博士本杰明·理查德森(Benjamin Ward Richardson)在《海杰娅——健康之城》(Hygeia, a City of Health)一书中进一步提出建筑高度控制要求。各国相继出台建筑退线、采光间距等条例。20世纪初西方国家从医学角度认可了自然光照的积极影响,1930年提出全年日照要求的界定标准,1933年雅典国际建筑师大会上提出了住宅在冬季每天不少于2小时的日照标准。2006年英国伯明翰推出的《45度法规》(45 Degree Code)提出新建建筑不得遮挡周边建筑的具体要求。2012年英国出台的《国家规划政策框架》(NPPF: National Planning Policy Framework)规定拟建建筑日照时长在3月1日应达3小时。

20世纪中叶,随着计算机技术发展,在城市设计中可以采用计算机辅助评估采光效果,即通过相关计算机软件分析既有的建筑规划方案,提供更客观的日照评价。爱丁堡大学通过统计提出了伦敦“可实现日照分度规”(sunlight availability protractor),用于计算某月的日照总小时数,并研发了相关日照计算软件。采光模拟也在这一阶段成为现实,如使用天正、ecotect软件。

随着技术进步,生成式设计时期到来。生成式设计是指设计师在定义设计目标和性能约束条件后,借助计算机和智能方法迅速自动生成大量方案,并借助优化算法对方案进一步筛选和优化,最终提供给设计师优秀方案的集合以帮助决策。这是计算机设计领域中的一个新方向,与传统的计算机设计相比,它要求设计师改变自身定位,扮演算法和规则制定者的角色,通过集成好的规则和可视化为一体的互动工具平台,为用户深度参与方案设计提供可行的途径。埃森曼(Eisenman)早在《图解日志》中就提出通过一定的演化规则诞生方案,他的四号住宅就应用了一种“生成”的方式。随着算法技术和计算几何图形学的迅速发展,计算机不再单纯辅助绘图,元胞自动机、遗传算法和多智能体等算法模型出现,使生成式设计成为可能。现今有许多团队研究生成式设计,并开发了Wallacei、Biomorpher等基于Grasshopper平台的生成工具插件。

KPFui是国际知名建筑事务所KPF的城市数据研究部门,是研究生成式设计的代表性团队。该部门与康奈尔等大学实验室和纽约城市规划部等机构合作,形成了一个集数据采集、场景分析、生成设计和成果3D可视化表达的成熟工具系统,已在KPF事务所多种尺度的300余个设计项目中应用,涵盖了总体规划、多功能综合体和超高层建筑设计,并对未来城市提出设想,以及提出研究自动驾驶的纽约等议题。其中伦敦理想街区是KPFui采用生成式设计方法探索高密度与采光平衡的典型应用案例。

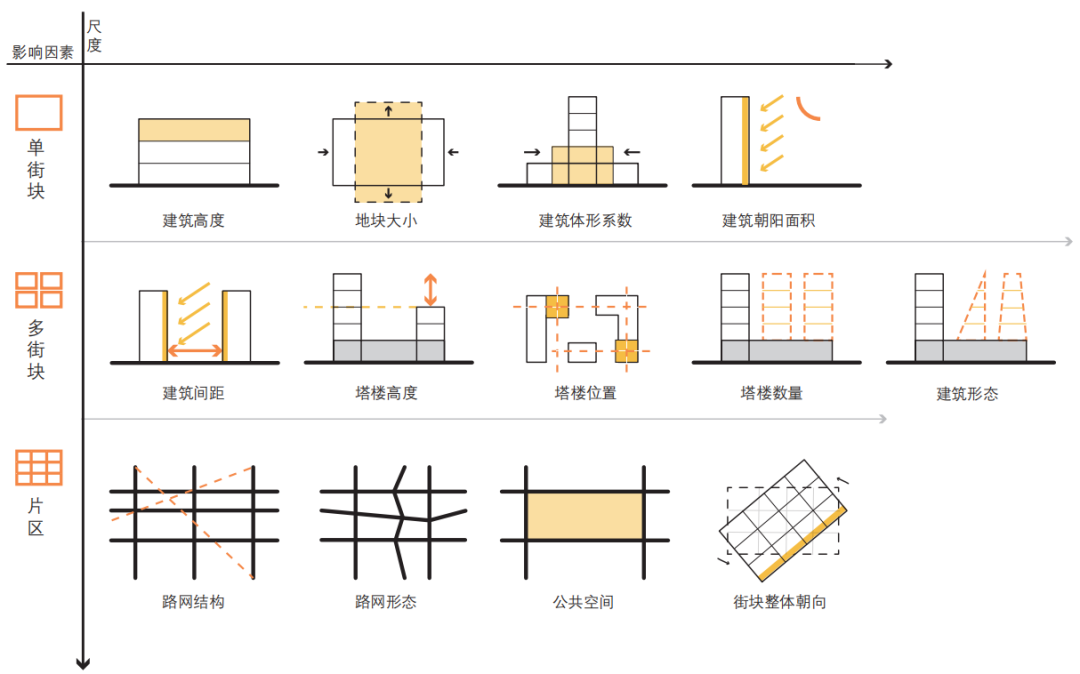

伦敦理想街区研究起源于对伦敦城市问题的关注。在考文特花园总体规划(Covent Garden Master Plan)等项目中,KPFui参与分析并研究了伦敦的历史街区形态,发现相较于纽约中心,伦敦的密度较低且面临着住房危机。因此,KPFui提出“理想街区”研究,目的是在平衡采光的同时实现更高的城市密度。其以布卢姆斯伯里(Bloomsbury)街区作为研究对象,探索理想街区类型,并希望以此指导总体规划导则的制定。KPFui在此研究中,通过控制城市空间要素来影响采光与密度的平衡,从三个尺度——单街块(single block)、多街块(multiple blocks)、片区(district)总结了各影响要素间是如何相互作用和制约的(图3)。

图3 伦敦理想街区三个尺度中影响采光的空间因子

单街块可概括为由4条机动车道围合出的一片场地。城市由大量单街块组成,因此单街块尺度上的密度与采光的平衡对城市形态有决定性影响。这一尺度,影响采光的因素主要有4个:建筑高度、地块大小、建筑体形系数和建筑立面的朝阳面积。其中建筑高度、地块大小和建筑体形系数通过影响容积率决定街块的密度高低;建筑立面的朝阳面积决定街块的采光性能。在相同密度下,建筑立面的朝阳面积越大,采光性能越好。这4个变量的组合导致了建筑肌理的不同,从而影响城市中采光性能的优劣。

多街块可概括为由9个单街块组成的一组街块,该尺度研究需考虑街块之间的互相影响。在高密度的前提下(一般存在塔楼),有5个影响采光的主要因素:塔楼数量、塔楼高度、塔楼位置、建筑形态和建筑间距。通过规定建筑间距保证一定的高密度。此时塔的参数是该尺度下的主要变量,因其有超高容积率和更长的投影区。塔楼数量、高度和形态显著影响密度,并与塔楼位置共同作用,形成投影区,建筑间距影响落入投影区的建筑立面的朝阳面积,最终可能导致实际有效朝阳面积的减少,影响多街块的采光性能。

2.3 片区尺度:路网、公共空间和街块整体朝向的影响

片区是上述尺度的进一步扩大,由多个街块和公共空间组成,有4个影响采光的主要因素:路网结构、路网形态、公共空间和街块整体朝向。首先,片区的街块整体朝向总体上决定了采光的质量和难易程度。其次,路网结构改变街块类型,路网形态塑造街块大小和形态,进而通过每一个街块的变化影响高密度与采光的平衡。再次,作为城市必要元素的公共空间通过占有街块的部分面积,使单街块本身的密度降低,但公共空间在片区尺度中给周围街块提供了更好的采光条件,反而可能提升总体密度(图4)。

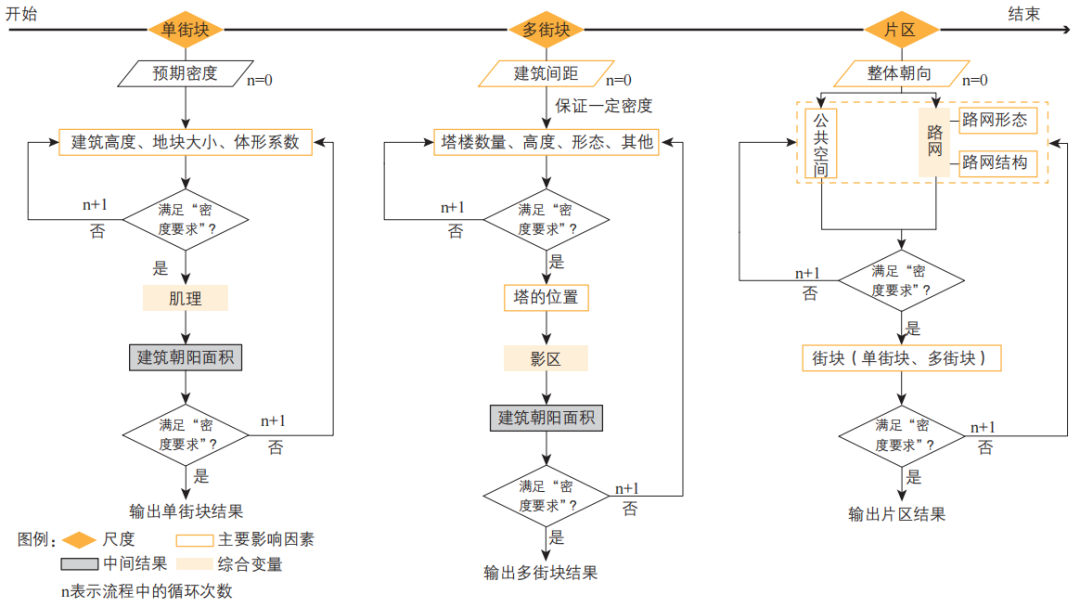

图4 单街块、多街块和片区三个尺度的采光影响机制图

在明确影响高密度城市中采光因素和机制的基础上,KPFui在伦敦理想街区案例中运用生成式设计方法,借助人机协作,重塑了从“设计目标到方案结论”的过程,试图解决高密度与采光平衡的问题。此过程分四个步骤。第一步,通过研究伦敦既有的历史街区,提出合适的单街块肌理类型(即庭院式带塔楼)。第二步,用提出的肌理类型生成大量建筑布局选项,通过采光测试总结出片区尺度生成设计采用街块类型的3个前提规则:控制塔楼数量为每1/4街块一个;控制两塔楼的相对位置,可以节约算力;控制裙房遮挡关系推荐建筑障碍物角度(50°),保证一定密度。第三步,根据前提规则和生成的几种街块的采光测试,确定高性能块配置。第四步,在假设地点通过改变路网进行片区生成设计【但该研究考虑的变量忽视了公共空间和路网结构的影响】,得出155次迭代的路网形态作为优选样本帮助决策,最终选择合适的方案(图5)。

生成式城市设计方法与传统方法有诸多不同,在高密度和采光平衡问题上,体现在评价维度更全面、评估体系更科学、设计结果更灵活、工作流程更高效、沟通过程更易懂和适用范围更广泛六个方面。

生成式设计的评价指标可以涵盖多个维度,具有评价维度全面的优势。采光评价主要有直接日照时长和间接几何控制两种。过去多只采用一个指标(多为日照时长),可能导致牺牲其他建成环境质量以达到采光标准,并只能满足基本的物理日照,不能兼顾感知体验。伦敦理想街区案例中用3个指标综合评价采光性能:模拟测算住宅单元的垂直天空分量(VSC :Vertical Sky Component)【在设定的垂直平面上某一点(一般为窗中心),按照国际照明委员会(CIE: International Commission on Illumination)的标准,在阴天接收的那部分照度与整个半球天空的水平照度之比】,以表征采光性能;公共空间的天空曝光度(sky exposure on public space),以评估开放空间采光潜力 ;场地覆盖(site coverage),以衡量密度和视野开阔度。多指标协同计算量庞大,但生成式设计能够通过计算机很快地在其中找到平衡点,从而融合多种维度指标形成全方位的自然光评价,重新定义采光在健康城市中具有的意义,包括但不限于满足人的视野和心理需求。

生成式设计先进行评估后生成方案具有评估前置的优势。传统方法依赖设计师的专业知识和实践经验,根据密度目标先提出方案,后以容积率和日照时长来衡量好坏。生成式设计则基于密度和采光等物理性能,直接生成形体,得出方案库以供挑选。伦敦理想街区在方案提出之前先控制变量,如:一个区域只建一座塔楼;两塔楼不正对且形心间距在45m和75m之间;塔楼与周边街区的高度关系由间距以及KPFui推荐的50°障碍物角度来确定;等等。据此条件迭代计算,测试大量潜在选项后直接生成整体采光性能优良的方案,并得出规律,在设计初期就帮助达到高密度与采光的平衡。

生成式设计因为设计结果的多样性而具有灵活的优势。传统的设计结果常是一个固定的方案,但KPFui运用生成式设计最终得出的结论不是一个固定的最优方案,而是从需求出发,依照设计目标以及生成逻辑推导而来的可变方案集合。例如:伦敦理想街区案例中通过生成式设计得出路网形态对应的性能列表,并标注了各项性能突出的一些结果选项以供选择。此外,在实施中由于城市的复杂性,固定的最优方案很可能由于美观、经济等原因夭折。因此应寻找的并非一个方案,而是平衡密度采光的办法和改进的趋势。在一定范围内灵活可变的结果能够更好地指导后续城市设计的真正实施。

生成式设计运用机器学习海量迭代,具有流程高效的优势,流程一般分为4步。(1)输入条件数据。数据分为两组,一组是栅格数据,如容积率,反映城市密度;另一组是矢量数据,如路网,反映街道网格的大小、形状和方向。(2)生成形体。根据输入条件和性能规则变动参数生成大量方案。(3)评估方案性能。通过多指标评价性能,运用遗传算法和退火算法等优化并筛选结果。(4)分析与交流。通过图表等呈现结果,以供后续分析,并探索规律用以指导真正的城市设计(图6)。该流程测试了各类设计可能,用更客观全面的机器算法代替人工计算,能精确快速地找到高密度与采光的最优平衡。

图6 传统流程(上)与生成式设计流程(下)的对比图

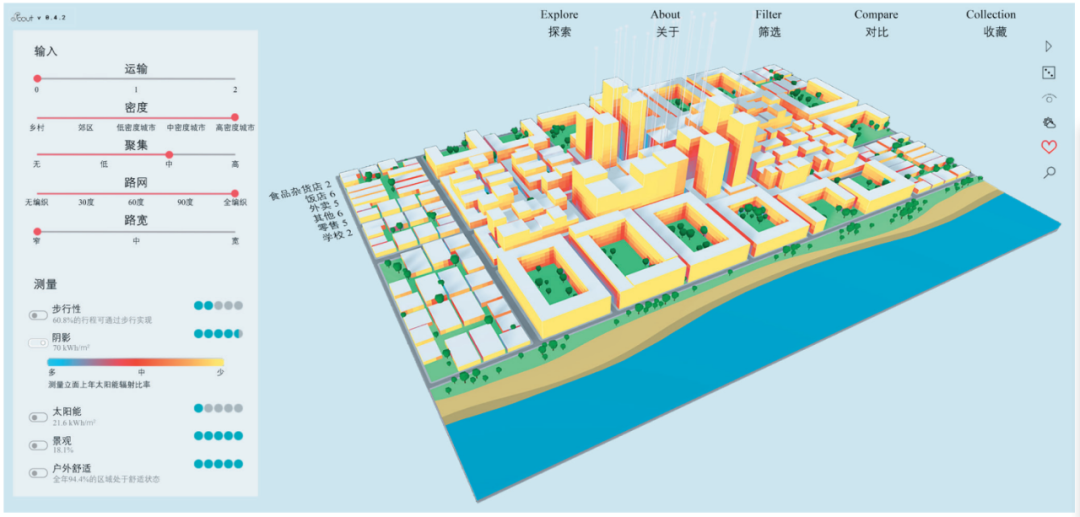

生成式设计由于实时可视化的特征而具有展示清晰的优势。传统方法多用数字文字结合来体现结果,如日照时长和容积率,不直观且不利于理解。为此,KPFui开发了可视化的工具平台,如SOUT(图7)。在伦敦理想街区中结合“垂直天空分量”等可视化分析工具用立体模型和色块来呈现结果。在路网优化中通过图表与路网变量实时匹配的体量模型呈现迭代结果,缩略冗余细节,使思维直触本质,使设计师能直观过滤掉性能较差的选项,KPFui团队得以通过视觉沟通与各方更好地合作,从而更好地营造城市。

图7 KPFui开发的可视化平台SOUT

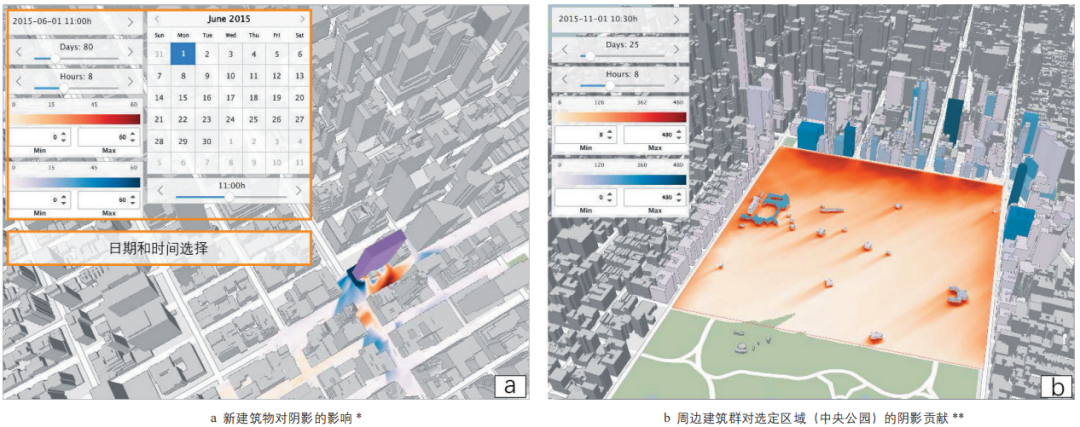

生成式设计由于其设计流程原理的可推及性具有应用广泛的优势。其原理是在一定条件下,将城市问题抽象为与一些因素相关的未知函数关系,借助计算机模拟测试复杂函数关系的变量,在不确定函数关系的情况下,达到自变量与因变量的平衡并生成方案帮助决策。因此生成式设计方法不仅能应对高密度与采光平衡问题,也能在多尺度应对其他城市问题。例如:在建筑设计中KPFui开发了XIM天际线工具,帮助平衡容积率与城市天际线的矛盾;在超高层建筑设计中使用阴影分析器(shadow profiler)【阴影分析器通过投影方法在平面绘制阴影累积地图,分析建筑造成的阴影,包括:(1)总阴影,即测量给定位置在给定时间间隔内处于阴影中的总时间;(2)连续阴影,即测量给定位置在给定时间间隔内连续处于阴影中的最长时间】达到高密度下影区和公园舒适度的平衡(图8);在城市尺度中构建Urbane三维城市框架,使用数据探索视图(data exploration view)探索社区和建筑属性,以确定待开发的潜力地点。

注:*与原有建筑相比,红色表示增加的阴影区,蓝色表示减少的阴影区;

**周边建筑的范围从灰白色到深蓝色,蓝色越深的建筑对公园的阴影贡献越大,对采光的影响也越大。

图8 阴影分析器

KPFui采用的生成式设计在伦敦理想街区中的应用给我们带来三点启示,可以帮助创造适宜我国的高密度与采光平衡的新城市空间。

目前,我国城市高密度区日照管控是依据《城市居住区规划设计标准》《民用建筑设计统一标准》《住宅建筑规范》《住宅设计规范》和地方城市规划管理技术规定,一般按建筑类型和光气候区满足不同标准日的日照时长来直接控制,尚无除间距和退线外的几何间接采光控制。此种管控维度不全面并缺少整体性:第一,采用底线控制(即以最低楼层的日照时长为基准)只能达到最低标准,但为了更好的采光效果应该考虑更多维度的采光指标;第二,目前控制性详细规划的指标(如容积率、建筑密度)只针对单一的地块,日照模拟只针对现状已建成区,但一个地块上新建的高层建筑会对相邻地块的采光造成影响,尤其会侵害周围后续建设的采光权益,导致被遮挡地块建设时土地利用率降低,整个片区的开发丧失整体性。

为完善建筑采光评价,我国可以考虑纳入几何测算管控制定新的标准。然而由于地域差异很大,更可行的方式是借鉴KPFui在伦敦理想街区的经验,将其作为评价参考,通过生成式设计加入针对性的参考条件得出合适的批量方案,在满足现有采光标准的基础上提高城市品质。例如香港作为典型的高密度城市,虽然参照英国的法规设立了自己的建设法规,但为了在设计早期进行采光评价,又提出了“非干扰视野区”(UVA :Unobstructed Vision Area)的概念,通过规划设计和整理高度信息进行采光评价。此外,也可针对我国不同功能空间的人员心理需求,结合高层建筑垂直功能分区分段生成管控措施。

当前,我国大部分城市已从增量规划转型为存量规划,高密度城市地区的更新面临更大的挑战。第一,存量更新发生在已有建设之后,更新后的高层建筑对原有的以及相邻的地块影响巨大,因此更新更需要谨慎的预先评估。第二,高层建筑常见的点式高层由于大量户型无南向居室、墙体凹凸等导致采光体验复杂,涉及因素多,方案修改困难。

因此,可以将生成式设计作为预评估的手段纳入城市更新,通过数字孪生的方式,采用生成工具预先评估大量的更新改造对片区的影响。将预评估手段作为前策划环节的一部分,形成庄惟敏院士提出的“前策划—设计—施工—运营—后评估—后策划”闭环,构建完整体系指导方案生成。

我国的高密度区建设项目一般由政府进行委托并联合开发商,涉及多个部门参与方案决策,决策侧重各不相同,存在决策流程长、决策层级多、决策意见不统一的问题,导致决策效率低下。因此,《首都核心区控制性详细规划》和住建部《绿色社区创建标准》中均提及注重“多元共治”,利用“互联网+共建共治共享”等手段促进公众参与和多方沟通,帮助提高决策效率。

生成式设计可以作为可视化展示的手段被应用于多方沟通中,如通过举办生成式设计的展览等,借助其易于理解的设计过程,创建智能互动平台,促进公众参与,整合决策流程,加快项目进程,提高方案的可实施性和实际满意度。例如:KPFui通过生成式设计帮助杭州新城项目从7400个备选的方案中作出决策,使项目在两个月内就完成设计,大幅缩短了设计时间,并在兼顾密度日照要求的情况下形成了“小街区、密路网,窄街道”的城市特色。

城市建设需面对各类城市问题。其中,采光问题古老且复杂,对采光管控的研究从19世纪中叶起不断发展,现进入生成式设计时期。生成式设计方法可以有效应对高密度城市的采光问题,且具有评价维度更全面、评估体系更科学、设计结果更灵活、工作流程更高效、沟通过程更易懂和适用范围更广泛的六大优势。然而,生成式设计方法在我国的应用中也面临一些困难,由于每个生成式设计的流程(输入条件和优化标准)不相同,管控的缺失将造成生成式设计说服力降低。例如在高密度与采光平衡问题中,生成式设计对不同项目有针对性变化,基本为“一项目一策”,差异较大,与行业广泛认可的日照模拟软件出具的分析报告相比,优劣评判困难,不利于规划部门审核,限制其在预评估中的应用。因此生成式设计的流程和结果审核需要进一步管理,如可设置专门机构以研究和评估生成过程的合理性,通过出具完整的生成报告来评估方案的科学性,加强结论可信度,从而实现真正的高密度与采光平衡。未来随着技术的发展和流程管理的进一步明确,生成式设计将在城市规划中有更广阔的应用前景。UPI

作者:高栩,北京建筑大学建筑与城市规划学院,硕士研究生

李煜(通信作者),北京建筑大学未来建筑技术学院副院长兼教务处副处长,教授,博士生导师;北建大·品览“人工智能设计实验室”,主任。liyu@bucea.edu.cn

徐跃家,北京建筑大学建筑与城市规划学院,副教授;北建大·品览“人工智能设计实验室”,副主任

夏荻,KPF建筑事务所纽约总部,高级副总监

延伸阅读

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 应对高密度城市采光问题的生成式城市设计方法研究——以KPFui伦敦理想街区为例【2023.6期】

规划问道

规划问道