2023年9月,自然资源部办公厅关于印发《全国国土空间规划实施监测网络建设工作方案(2023-2027年)》(以下简称方案)的通知指出,全国国土空间规划实施监测网络(以下简称CSPON)是构建国土空间规划实施监督体系的重要抓手,各地应积极落实数字中国战略,顺应新技术革命趋势,推动CSPON建设,加快建成“可感知、能学习、善治理、自适应”的智慧规划,提升国土空间治理现代化水平。

目前多地正积极响应,推进CSPON试点工作,探索其建设路径与实践模式。笔者围绕CSPON建设理念、技术方法、实践应用等方面提出思考与探索总结。旨在深入探讨CSPON目标愿景、内涵本质、建设路径等,系统分析CSPON为何做、做什么、怎么做等关键问题,为各地CSPON建设提供借鉴。

目 标

作为新时代国土空间规划未来发展的重要方向,CSPON肩负着重构国土空间规划数字化生态网络的重大使命,既要夯实国土空间数字化治理体系的基础框架,更要充当数字生态文明建设的动力引擎。尤其需要充分把握从增量规划到存量规划的时代要求,顺应生成式人工智能等新技术发展趋势,面向规划实施监督业务切实需求,加强“政产研学用”协同,不断探索规划理论、技术、制度创新突破,加快推动国土空间从“数字化”到“数智化”治理的转型。

国土空间规划智慧化转型趋势

国土空间规划智慧化转型趋势从数字规划到智慧规划。以大数据、云计算、机器学习等为代表的信息技术已不足以完全满足“智慧规划”发展需要,多模态大模型、生成式AI等新一代人工智能技术的快速突破正在加速重塑国土空间规划技术中枢,CSPON的构建势必将引领构建规划专业新技术范式,推动从数字规划到智慧规划的转型。

从线性监管到网状监管。以往国土空间规划实施监督多是点状、线性的被动响应式监管,监管体系分散割裂,缺乏对国土空间规划体系的整体感知预判能力。CSPON体系将重构规划监管模式,通过对国土空间无标度网络的精准解构,推动从线性监管到网状监管的升维转变,实现规划多节点、多层次的系统性监管。

从静态蓝图到动态治理。CSPON构建既是推动国土空间规划技术范式重构与监管模式转型升级的基础,更是促进国土空间治理方式转型的重要抓手,以“可感知、能学习、善治理、自适应”的智慧规划理念为引领,逐步建立完善动态评估、动态调整、动态治理机制,促进从静态“蓝图性规划”向动态“治理型规划”转变。

内 涵

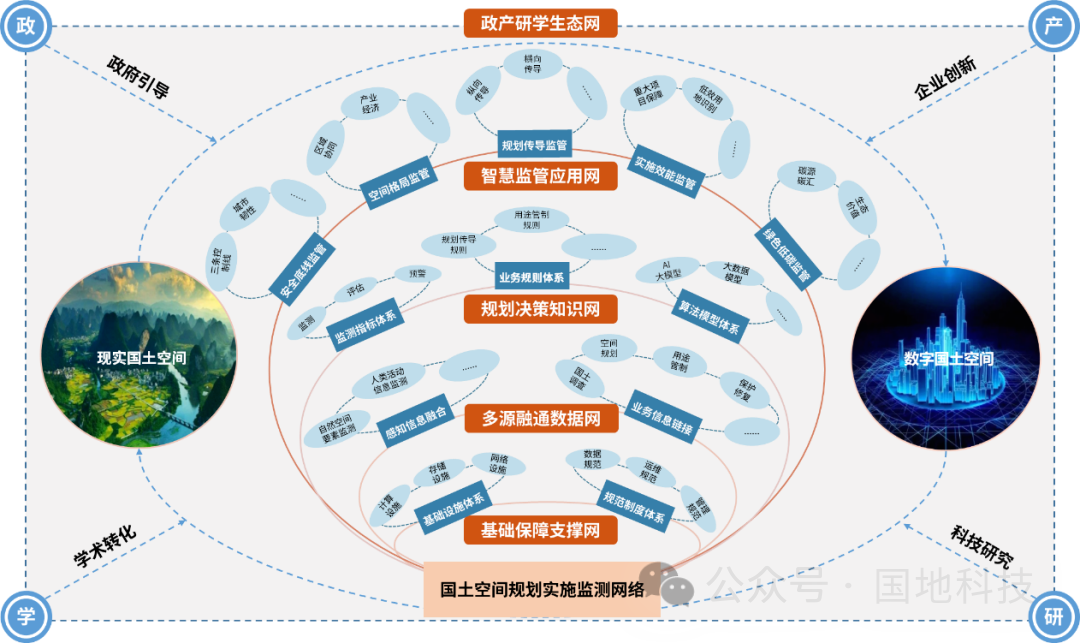

CSPON是一套工作体系,也是一项智慧工程,但其绝不仅是一项单纯的信息化工程。它是以服务于规划管理业务为根本,由诸多国土空间规划相关要素耦合链接形成的复杂网络系统,囊括五大核心要素:多源融通“数据网”、规划决策“知识网”、智慧监管“应用网”、政产研学“生态网”以及基础保障“支撑网”。

CSPON内涵体系

CSPON内涵体系多源融通“数据网”。数据是国土空间规划实施监测的重要基础,基于“天空地网”一体化感知体系,汇聚基础地理、规划成果、视频监控、位置服务等多源多模态数据,通过数据关联融合治理,夯实国土空间数字底座,为规划实施监测提供动态鲜活的数据支撑。

规划决策“知识网”。面向国土空间规划知识挖掘与萃取需要,依托大数据、大模型、知识图谱等关键技术,构建国土空间规划实施监督指标库、规则库、模型库等,形成智慧规划与自然资源决策中枢,着力提升国土空间规划实施监测网络“智慧”能力。

智慧监管“应用网”。围绕国土空间发展和治理的迫切需求与突出问题,搭建国土空间底线管控、空间体征监测、规划传导衔接等典型规划实施监管场景,提供智能分析、情景模拟、态势推演等应用服务,切实强化对国土空间规划业务工作的支撑。

政产研学“生态网”。凝聚政府、企业、研究机构、高校等多方社会主体,建立共建共享共治的国土空间治理生态网络,为CSPON建设提供人力与智力支持,提升CSPON系统的开放性、协同性与连通性,促进“数据网”“知识网”与“应用网”的建设完善。

基础保障“支撑网”。CSPON建设既需要计算、存储、网络等信息化基础设施的支撑,也需要数据管理、系统运维等相关标准规范、管理制度的支持,通过多维基础保障体系的联动建设,促进CSPON系统高效运转。

总体而言,CSPON系统功能发挥有赖于“五网”协同联动、相互支撑,统筹推进国土空间规划理论创新、技术创新以及制度创新,逐步破解规划管理难题,提升规划监管效能,提高国土空间治理“数智化”水平。

路 径

根据《方案》要求,CSPON涵盖升级系统功能、搭建应用场景、时空数据治理、构建规划专业模型体系、健全政策标准体系等九项工作内容。其中,场景、数据、模型、系统为四大核心任务。

应用场景为牵引,驱动面向规划实施监测场景的各类数据、算法、系统等体系建设;数据治理是基础,为构建国土空间信息模型(TIM)以及空间规划专业模型等提供数据底板;算法模型是核心,支撑国土空间规划“感知-认知-决策”一体化智慧中枢搭建;信息系统是载体,集成规划数据、知识、模型等,支撑国土空间规划智能化、自动化监管决策。

场景:以场景为驱动,搭建多元智慧应用场景

坚持规划引领,场景驱动,智慧支撑的建设理念,以可落地的应用场景为牵引,以满足地方发展战略和解决实际业务问题为导向,根据地方人口、区位、生态、产业、文化等特点,深度挖掘具备地方特色的精细测度应用场景,实现国土空间规划精准、精细、精明监管。

基于仿真模拟的城市内涝监测预警

基于仿真模拟的城市内涝监测预警如生态保护、粮食安全等重点区域一般较为注重安全底线管控,可充分依托“天空地网”感知体系,结合自然资源变化监测、人类行为活动监测等算法模型,搭建生态保护红线、永久基本农田等专题监管应用,深度开展底线要素动态监测预警。

如高度城镇化、要素流动频繁发达区域一般较为注重城市空间体征监管,可基于LBS位置大数据、手机信令数据等,结合人地关系评估、区域联系度评估等算法模型,搭建耦合“场所空间”与“流空间”的城市体征专题监管应用,精准评估城市空间特征,辅助优化国土空间格局。

再比如产业集中、工业化主导发展区域一般较为注重空间发展质量监管,可基于用地规划、项目实施等数据,结合低效用地识别、空间绩效评估等算法模型,搭建用地效能(重大项目)专题监管应用,辅助动态研判规划实施效能,促进国土空间高质量开发利用。

数据:以TIM为支撑,夯实国土空间数字底座

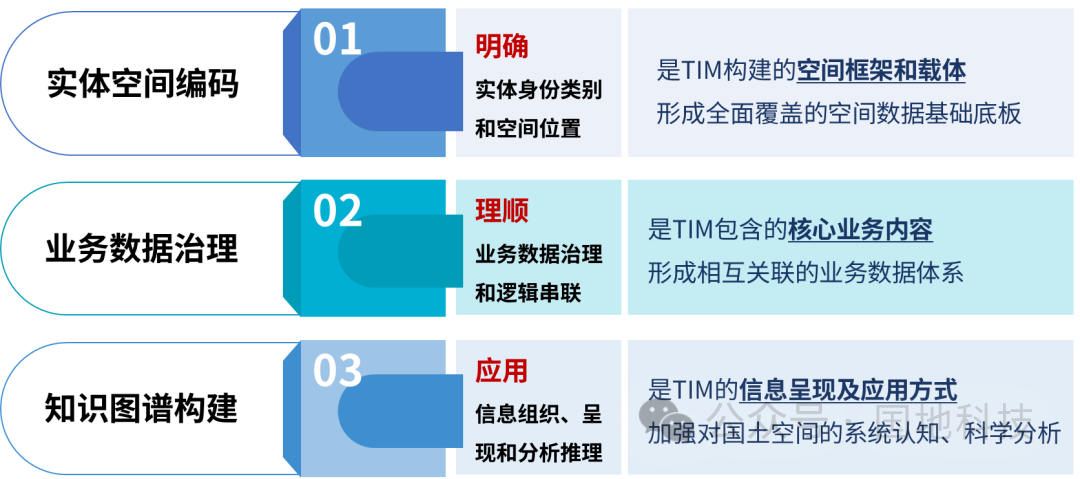

国土空间信息模型(TIM)是支撑规划“编审施督”全过程数字化、智慧化管理的重要基础,当前国土空间规划“一张图”仍面临数字空间覆盖不完整、人地耦合深度不够、知识服务能力有限等问题,亟需构建全空间覆盖、全周期贯通、全要素表达的TIM模型,TIM构建分三步:明实体,理业务,建图谱。

TIM构建技术路径

TIM构建技术路径明实体:以实景三维数据为基础,明确国土空间要素实体身份类别和空间位置,搭建TIM空间框架和载体,形成全面覆盖的空间数据基础底板。

理业务:通过国土空间规划业务流程梳理、对象识别、关系分析等,厘清国土空间全要素全过程业务的纵横关系,并实现业务信息与实体空间映射关联,建成孪生互动的数字国土。

建图谱:基于知识图谱技术,解决结构、半结构、非结构等异构数据组织问题,实现网络化的业务阶段、对象、关系、数据的信息表达,形成数据融通、业务关联的TIM模型,提升国土空间知识关联挖掘与分析能力。

模型:以算法为核心,构建空间规划专业模型体系

国土空间规划专业算法模型是实现智慧规划的核心技术支撑,应围绕总、详、专多级规划全链条智慧管理需要,充分结合大数据、大模型等技术方法,打造面向多场景服务的智能算法模型体系。

国土空间规划专业算法模型体系

国土空间规划专业算法模型体系面向规划编制分析:可围绕人口、交通、产业、用地评估等维度,运用大数据分析、GIS空间分析等方法,建立人口规模/结构评估、公服设施评估等模型,提升国土空间现状特征挖掘能力。

面向规划成果审查:可结合五级三类空间规划横纵传导、协同要求,通过规划审查规则数字化转译,建立二三维一体的规划审查分析模型,实现机器批量自动化审查,提高审查效率,提升规划成果质量。

面向规划实施监督:可根据建设项目落地、违法违规利用等监管需要,运用机器学习、深度学习等方法,构建重大项目选址选线、自然资源要素变化监测模型等,助力国土空间规划精准实施、动态预警。

面向规划与自然资源综合决策:可基于通用大语言模型,结合国土空间规划专业知识训练,构建智慧规划智能助手,辅助专业知识问答、统计分析、方案生成等。

系统:以系统为载体,强化实施监督技术支撑能力

围绕数据服务升级、深化智能决策等迫切需求,升级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,提升系统知识服务能力、决策分析能力、场景驱动能力。

自然资源大模型辅助智慧决策分析

自然资源大模型辅助智慧决策分析知识服务能力提升:基于知识图谱、数据挖掘等技术,构建知识图谱引擎,建立以TIM为核心的知识服务底座,创建时间、空间、语义、管理、服务一体化表达与应用综合知识谱系,实现从面向图层的一张图数据分层管理到面向对象的知识关联耦合服务升级。

决策分析能力提升:基于大数据、大模型等技术,通过沉淀专业模型知识,封装智能化工具集,集成规划行业大模型能力,构建国土空间规划智慧中枢,实现从侧重数据统计的指标计算到集成智能工具和专业大模型的智慧中枢升级。

场景驱动能力提升:基于空间BI、大规模计算等技术,以国土空间规划知识服务底座和智慧中枢为支撑,集成国土空间规划实施监测业务场景所需的图表、地图、流程等交互要素,实现从自顶向下的结构化场景搭建向自下而上的业务动态驱动型场景快速搭建模式升级。

结 语

CSPON是一项长期、动态、复杂的系统性建设工程,不可能一蹴而就,尤其需要政产研学各界紧密融合,切实践行数字生态文明时代下搭建数字生态基础设施的重大使命,引领国土空间治理数字化转型。

纵观未来,随着全国CSPON建设的不断深入与完善,覆盖五级三类的国土空间规划网络逐渐成型,这必将促进国土空间规划监管体系更智慧,数字治理生态更完善,空间治理模式更精细,推动我国迈入空间规划“新时代”,重塑空间治理“新格局”,贯彻生态文明“新发展”。

相关阅读

原文始发于微信公众号(国地科技):CSPON建设的目标、内涵与路径探索

规划问道

规划问道