写在前面

当前建设低运量城市轨道交通的城市普遍存在网络规模较小、客流效益较差、成本效益不显著、路权使用效能受到公众质疑等问题。通过概念辨识、比较研究、实践总结等剖析低运量城市轨道交通的内涵和基本特征。结合国家相关政策,研判未来低运量城市轨道交通的技术发展趋势将呈现网络规划融合化、基础设施绿色化、技术产品多元化、运营管控高效化等特征,同时也面临如何合理布局线路廊道、加强与其他交通方式的便捷衔接、提升客流效益等发展挑战。以广州市发展实践为例,基于线网规划特点和未来发展需求,提出完善相关标准和政策、合理选择低运量城市轨道交通廊道、提升路权的适用性、推动线路运营提质增效等举措,推动低运量城市轨道交通高质量发展。

贾幼帅

广州市交通规划研究院有限公司 工程师

研究背景

近年来,随着中国城市轨道交通建设政策收紧,低运量城市轨道交通作为一种节能环保、经济适用的公共交通系统日益受到大中小城市的重视。截至2022年底,中国内地共有55个城市开通城市轨道交通,运营线路总长度10 287.45 km,其中地铁运营线路8 008.17 km;有轨电车线路564.77 km,开通有轨电车的城市达22个。若含开通运营的导轨式胶轮系统(云巴)和电子导向胶轮系统(智轨),中国低运量城市轨道交通系统运营里程约623.37 km[1],已初步形成多种制式协同发展的格局。

从整体发展成效来看,开通运营低运量城市轨道交通的城市普遍存在网络规模较小、客流效益较差、成本效益不显著,部分地区路权使用效能和道路交通安全受到公众质疑等问题,影响了低运量城市轨道交通的健康发展。为规范和引导低运量城市轨道交通规划建设,《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(国办发〔2018〕52号)、中国城市轨道交通协会《低运量轨道交通系统工程建设程序指南》等文件提出规划建设低运量城市轨道交通系统的总体要求和项目实施流程,并对项目质量效益提出更高要求。

基于以上背景,结合国家相关政策和广州市低运量城市轨道交通发展实践,本文分析低运量城市轨道交通的内涵、发展趋势与挑战,思考新时期低运量城市轨道交通的发展策略。

内涵与特征

中国既有规范和标准对低运量城市轨道交通尚无明确、统一的定义,对其所包含的系统制式也莫衷一是。

1

既有分类标准

《城市公共交通分类标准》(CJJ/T 114—2007)[2]提出:“单厢或铰接式有轨电车是一种低运量的城市轨道交通,电车轨道主要铺设在城市道路路面上,车辆与其他地面交通混合运行,根据街道条件,可分为混合车道、半封闭专用车道、全封闭专用车道。”但对低运量城市轨道交通概念无明确定义。

《城市轨道交通工程基本术语标准》(GB/T 50833—2012)[3]提出:低运量城市轨道交通是指单向客运能力小于1万人次·h-1的轨道交通方式。有轨电车属于“与道路上其他交通方式共享路权的低运量城市轨道交通方式”。该标准主要以系统运输能力来判别是否属于低运量城市轨道交通,对其敷设方式、系统制式未做明确要求。

根据《城市轨道交通分类》(T/CAMET 00001—2020)[4],运输能力小于1万人次·h-1的城市轨道交通属于低运能系统,其可选的系统制式有悬挂式单轨系统、自导向轨道系统、有轨电车系统、导轨式胶轮系统、电子导向胶轮系统5种。该标准虽然明确了低运量城市轨道交通系统类型,但是对各系统制式的差异性、运作模式等考虑不足,实际应用中对项目技术标准、工程建设管理等缺乏有效指导。

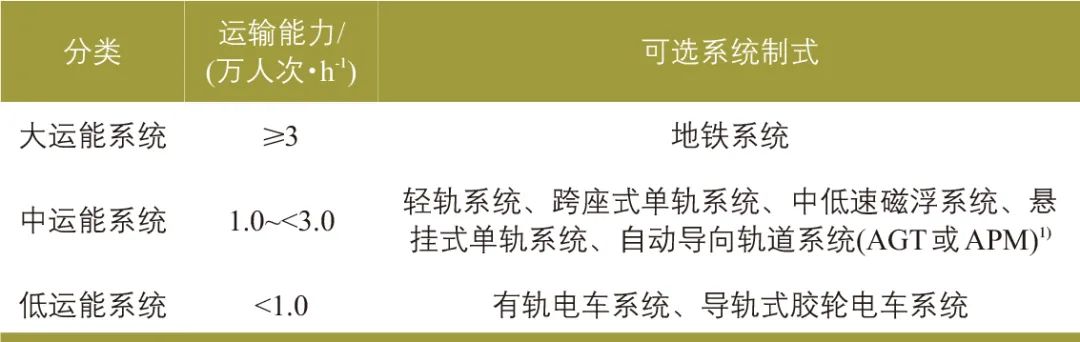

2022年《城市轨道交通分类(征求意见稿)》[5]中明确低运能系统运输能力宜为0.5万~1.0万人次·h-1,可选系统制式包括有轨电车系统、导轨式胶轮电车系统,敷设方式以地面为主(见表1)。目前,对智轨、云巴等新型交通方式尚未明确其归口。

表1《城市轨道交通分类(征求意见稿)》中城市轨道交通分类

1)指自动导向轨道系统(Automated Guideway Transit System, AGT)、旅客自动捷运系统(Automated People Mover System, APM)。

资料来源:文献[5]。

2

基本特征

基于既有分类标准和国内外发展实践[6-9],低运量城市轨道交通应具备以下4个基本特征。1)系统运输能力0.5万~1.0万人次·h-1;2)敷设方式以地面敷设为主,线路区间采用混合路权或依托道路系统设置专有路权,在道路交叉口与其他交通方式共享路权;3)运行模式上具有专用轨道承载车厢重量或完成行车导向;4)服务范围以中小城市城区或大城市外围组团内部的中短距离出行为主,单条线路长度8~20 km,站间距600~800 m,运行速度15~25 km·h-1。

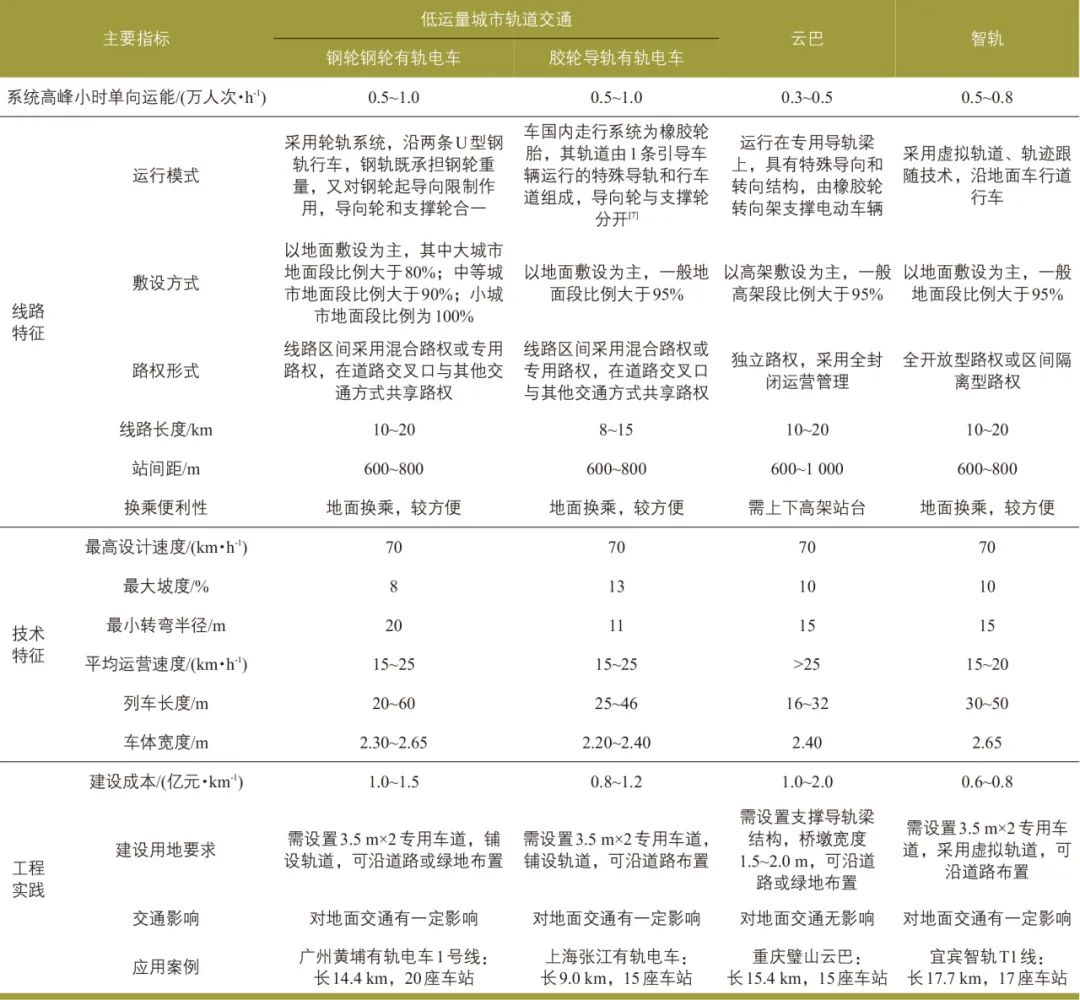

按照上述特征,以地面敷设为主的钢轮钢轨有轨电车和胶轮导轨有轨电车系统属于低运量城市轨道交通。而另外两种新系统也需要加以讨论:1)云巴。采用高架敷设形式,系统运输能力0.3万~0.5万人次·h-1[10],采用橡胶轮转向架支撑的电动车辆,属于一种小运能自动导向轨道系统,宜在城市轨道交通分类中考虑新增一种小运能系统,合理引导其发展。2)智轨。采用虚拟轨道和电子导向控制技术,由可编组的铰接胶轮车辆通过车厢主动协同控制在预定的轨迹上运行,其运行模式、服务水平类似快速公共汽车系统(以下简称“快速公交”),宜在城市公共交通系统中明确其服务层次和功能定位。低运量城市轨道交通与云巴、智轨技术指标对比见表2。

表2 低运量城市轨道交通与云巴、智轨技术指标对比

资料来源:根据文献[5-11]整理。

发展趋势与挑战

1

政策发展趋势

近年来,国家相继印发《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《关于推动都市圈市域(郊)铁路加快发展的意见》等,要求加强公共交通优先,推进城市公共交通设施建设,强化城市轨道交通与其他交通方式衔接。低运量城市轨道交通作为一种重要基础设施和重大民生工程,是落实公共交通优先、改善居民出行品质的重要举措,日益受到国务院主管部门和地方政府的重视。

2021年9月,国家发展改革委出台相关政策,明确低运量城市轨道交通系统是服务于城区、外围组团、工业园区、旅游景区等高峰小时单向最大断面客流量为0.5万~1.0万人次的城市轨道交通系统,同时对低运量城市轨道交通项目的质量效益提出更高要求;原则上项目直接工程投资(工程费用和车辆购置费)不得超过1亿元·km-1,初期日均客运强度不得低于0.1万人次·km-1;对不满足条件的项目,要反复论证才能开展审批程序,且相关情况要提前报批;项目建设期总投资中的财政资金比例不得低于80%;对列入债务风险预警和隐性债务风险等级较高的市、县(区)应暂停项目审批。

公安部和各省市积极完善相关规范与标准,引导有轨电车等低运量城市轨道交通的建设应用,保障有轨电车道路安全运行。例如,国家标准《有轨电车道路通行安全技术规范》(GB/T 38779—2020)、广东省地方标准《有轨电车交通工程设施设计规范》(DBJ/T 15-187—2020)、北京市地方标准《有轨电车工程设计规范》(DB11/T 1707—2019)、上海市地方标准《有轨电车道路交通设计标准》(DG/TJ 08-2297—2019)等。

2

技术发展趋势

结合中国低运量城市轨道交通发展动态和中国土木工程学会发布的《城市轨道交通技术发展纲要建议(2021—2025)》[11],研判未来低运量城市轨道交通的技术发展趋势主要包括以下方面:

1)网络规划融合化。低运量城市轨道交通规划与新时期城市总体规划、详细规划、综合交通体系规划等相结合,统一规划;线路场站建设与周边城市建设和综合交通枢纽一体化同步实施;构建多层次城市轨道交通网络,强化与其他交通方式高效衔接,提升客运网络服务质量和运营效益。

2)基础设施绿色化。拓展以装配式技术为主的城市轨道交通建造技术应用场景,推进车站及车辆基地建筑的绿色节能技术应用;形成标准化设计、装配化施工、智能化建造的成套技术体系,节约工程建设和后期运营成本。

3)技术产品多元化。随着车辆、能源、供电、控制等技术创新发展,系统制式日益多元化,例如超级电容有轨电车、氢能源有轨电车等,而云巴、智轨等新制式发展为居民出行提供了更多选择。

4)运营管控高效化。大力推进智慧城市轨道交通建设,与5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等产业深度融合,推进无人驾驶等。同时,注重车辆基地上盖综合开发、多种资源经营收益等,促进低运量城市轨道交通系统可持续发展。

3

发展面临挑战

1)在国家严控低运量城市轨道交通工程投资和客流水平背景下,如何合理布局低运量城市轨道交通廊道。

多数低运量城市轨道交通的规划建设更多从系统自身考虑技术方案的合理性,与沿线客流需求、用地开发强度、城市建设时序等不匹配,导致线路客流效益较差或后期难以满足城市发展需求。部分城市外围组团的线路采用专用路权,存在大量高架线路和地下线路,技术标准过高,成本效益不显著,后期运维成本较大。新时期如何结合城市发展需求、居民出行特征、系统特点以及技术经济分析等,合理选择低运量城市轨道交通廊道和建设标准,提升项目综合效益是未来面临的挑战之一。

2)城市交通高质量融合发展背景下,如何加强低运量城市轨道交通与其他交通方式的便捷衔接、提升出行体验。

新时期,市民出行对便捷、直达、无缝衔接、可预知等需求更加明确,反映在低运量城市轨道交通与城市道路、公共汽电车、非机动交通、交通枢纽等不同系统之间的衔接过程中,包括设施网络、运营组织、交通管理等方面。为更好地服务居民全过程出行,低运量城市轨道交通规划设计和运营服务管理标准面临转型升级,转型期如何利用已建和新建线路及时满足人民便捷出行需求成为当前面临的挑战。

3)多种系统制式供给背景下,低运量城市轨道交通如何发挥自身比较优势,更好地适应和引导城市发展。

低运量城市轨道交通与快速公交、智轨等在系统运能、服务水平方面的差异并不明显,相比快速公交、智轨,低运量城市轨道交通工程前期资金投入大(每千米造价约为智轨的1.2~1.5倍)、路权灵活性差、后期改造成本高,尤其在大城市外围组团,多数决策者持慎重发展的态度。如何结合城市发展需求和系统特征合理选择系统制式是未来发展面临的挑战。

4)创新驱动发展背景下,如何提升低运量城市轨道交通客流效益,促进其生产运营可持续发展。

新技术、新业态发展使居民出行时空分布发生明显变化,促进了交通设施的高效利用,也对既有交通体系带来一定冲击。技术变革时代,如何利用新技术提升低运量城市轨道交通系统安全和适应性,加强客流智慧化运营管控,提升运营组织效率,完善一体化出行中的票务、信息、人性化服务等,提升客流吸引力和可持续发展水平,是未来低运量城市轨道交通发展面临的重要挑战。

广州市发展实践

近年来,以有轨电车为代表的低运量城市轨道交通呈现稳步发展态势。2013—2021年中国平均每年新增运营线路3.8条、年均新增运营里程46.4 km。低运量城市轨道交通在完善大中城市公共交通体系、支持超大城市新区开发建设等方面发挥了重要作用。上海、深圳、广州、成都、嘉兴等22个城市均开展了低运量城市轨道交通线网规划和建设项目研究,以满足居民多元化和品质化的公共交通出行需求。本文以广州市为例,总结低运量城市轨道交通的发展特征和发展方向,分析其未来发展需求,以推动低运量城市轨道交通系统健康有序发展。

1

发展现状与线路特征

截至2022年底,广州市内干线铁路、城际铁路运营里程459 km,在建城际铁路长度309 km;广州地铁运营线路共16条、运营里程621 km,在建地铁11条、线路长度202 km。预计“十四五”期末,广州市内大运量轨道交通(含干线铁路、城际铁路、地铁)里程将达到1 591 km,基本形成超大规模、多层次的轨道交通网络。低运量城市轨道交通方面,广州市已开通运营2条线路,分别为海珠有轨电车试验段、黄埔有轨电车1号线,2条线路运营里程22.1 km,共设31座车站;在建黄埔有轨电车2号线线路长度14.4 km,共设20座车站。上述已建线路主要有以下特征:

1)服务功能。海珠有轨电车试验段定位为地区旅游休闲和地铁接驳线,主要补充、加密琶洲地区城市轨道交通服务覆盖;黄埔有轨电车定位为黄埔区内公共交通骨干系统,与地铁共同构成城市轨道交通骨干网络。

2)敷设方式。以地面敷设为主,线路区间采用独立路权,道路交叉口以共享路权为主、实施信号优先。

3)系统制式。均采用100%低地板、钢轮钢轨有轨电车制式,可实现局域线路互联互通。

4)客流效益。海珠有轨电车试验段长7.7 km、设11座车站,新型冠状病毒感染疫情前单日最高客运量近3万人次·d-1,现状日均客运量1.2万~1.4万人次·d-1。黄埔有轨电车1号线长14.4 km、设20座车站,受新型冠状病毒感染疫情、沿线用地开发相对滞后等因素影响,目前日均客运量1.0万~1.2万人次·d-1,尚处于客流培育期。

2

线网规划特点

2018年,为支撑新一轮国土空间总体规划,广州市组织编制了《广州市轨道交通线网规划(2018—2035年)》。由高速地铁、快速地铁、普速地铁组成的城市轨道交通系统线网规模达53条,线路长度2 029 km。为科学引导中低运量城市轨道交通发展,广州市同步编制了《广州市中低运量城市轨道交通线网规划》,规划中低运量城市轨道交通线路49条,长度678.3 km。其网络具有以下特点[12]:

1)分层次引导中低运量城市轨道交通发展。将线路划分为两个功能层次:一是线路运能更接近中运量城市轨道交通系统,主要布设在具有中等客运需求但未达到地铁能级的廊道,与地铁共同形成骨干公共交通网络,提升主要客运走廊的公共交通服务水平;二是运行方式更接近快速公交系统,主要分布在城市轨道交通服务覆盖不足、日均客运强度0.2万~0.4万人次·km-1的廊道,满足区域内快速公共交通出行需求,支持外围重点地区发展。

2)分区差异化明确功能定位。在广州中心城区及副中心,主要作为大运量城市轨道交通的补充、加密线,提升城市轨道交通服务覆盖范围;在外围城区,主要作为公共交通骨干线,并加强与主骨干线(大运量城市轨道交通)的衔接,满足区域内部快速公共交通出行需求;规划部分特色线路,打造“交通+旅游”复合廊道,活化历史街区,提升城市空间品质和环境。

3)与广州市轨道交通形成一体化网络。按照片区成网运营的原则,形成与城际铁路、地铁网络多节点、多方向、多通道衔接的网络结构。其中外围片区形成“主通道+放射支线”的网络覆盖,并以联络线加强不同片区线路连接,实现整体网络资源共享。

3

未来发展需求

随着粤港澳大湾区、广州都市圈建设,广州外围城区人口、产业集聚能力不断增强,对城市轨道交通服务也提出更高要求。2022年广州市发展和改革委员会提出将加快开展广州都市圈多层次轨道交通规划研究,继续谋划推动中低运量城市轨道交通发展,支持各区编制实施低运量城市轨道交通线网规划以及近期建设规划,做好与既有城市轨道交通线网规划的衔接,丰富多层次、一体化的城市公共交通系统。落实国家和广州市轨道交通发展需求,满足人民群众多样化出行需要,未来低运量城市轨道交通在与城市空间协同融合、交通开放性包容性、重视近期客流服务兼顾远期开发引导等方面仍有待完善。

发展策略思考

低运量城市轨道交通规划建设如火如荼,但整体实践效果并不理想。结合国家相关政策、低运量城市轨道交通的发展趋势和挑战以及广州市实践,将低运量城市轨道交通的发展策略总结如下。

1)优化完善分类标准,加强低运量城市轨道交通发展政策引导。

行业对低运量城市轨道交通的定义、制式类型、适用性等尚未形成统一的标准和引导政策,在实践过程中一些项目容易出现名称混用、功能错配、与客流需求不匹配或技术标准过高、后期运维成本过大等问题。宜在国家层面针对低运量城市轨道交通系统修订完善相关规范标准,统筹明确其服务功能、技术指标、系统制式等。在发展政策方面,宜明确规划建设低运量城市轨道交通相应的财务能力和客流需求规模,并规范其规划、审批、建设过程,引导低运量城市轨道交通健康发展。针对新型公共交通方式,加快完善城市交通相关政策、法规,理顺其发展路径,推动综合交通高质量协同发展。

2)协同客流需求和城市发展,合理选择低运量城市轨道交通廊道。

低运量城市轨道交通规划建设要以服务群众出行为根本目标,与地区开发强度和客流规模相适应。对超大城市而言,随着城市群、都市圈加快推进,构建多层次轨道交通网络是未来发展的必然趋势。低运量城市轨道交通在加强都市圈外围轨道交通衔接、完善新城公共交通体系方面具有较好的发展前景。廊道选择要与城市总体规划、详细规划、综合交通体系规划等相结合,与沿线道路客流需求、轨道交通建设时序相匹配,宜优先选择沿生活性主干路、次干路敷设,尽量提升乘客出行便捷性。中小城市应强化低运量城市轨道交通的公共交通骨干地位,协同城市管理能力,合理确定其运输能力、旅行速度、服务频率和舒适程度等服务水平目标,做好与对外交通枢纽的衔接换乘。

3)坚持系统融合发展理念,提升路权适应性和出行吸引力。

一方面,结合城市空间结构、人口和经济发展条件、居民出行特征、工程条件、建设投资、交通枢纽衔接等,合理选择低运量城市轨道交通系统制式,从互联互通、便捷换乘的角度做好网络运营组织规划,构建功能布局合理、通道集约共享的低运量城市轨道交通线网结构,提升网络效益。另一方面,注重路权使用效能的提升,针对同一走廊不同区段的客流需求特征探索采用开放型或局部隔离型路权,加强低运量城市轨道交通车站与公共交通场站、大型公建配套设施、生活街区的便捷连通,优化完善沿线非机动交通组织,提升“最后一公里”换乘便利性,推动低运量城市轨道交通由满足工程建设需求向更加注重服务居民便捷出行转变。

4)推进线路运营提质增效,提升智慧运管和可持续发展水平。

针对现状客流效益较差、换乘衔接不便的线路,建议定期开展线路运营组织评估,综合采用设施改造、衔接组织优化、一体化出行票务完善、信息服务等方式提升居民出行品质。基于智慧化运营监控平台和全日不同时段的客流需求,鼓励采用大小交路、共线运营、快慢车等多种运营组织模式,提升线路服务水平,并协同城市综合交通一体化出行服务平台,提供一站式出行服务。针对规划新建低运量城市轨道交通项目,加强沿线车站、车辆基地及周边土地综合开发,完善项目投融资与运营维护补亏模式相结合的回馈机制,促进低运量城市轨道交通可持续发展。

写在最后

实践表明,各种交通方式只有在更好地服务居民出行、赢得广大群众的支持中才能永葆发展活力,低运量城市轨道交通也不例外。新时期,大中城市国土空间总体规划和综合交通体系规划应结合城市自身发展特点和居民出行特征,合理规划低运量城市轨道交通廊道,从互联互通、便捷换乘角度做好网络运营组织规划;项目建设中做好低运量城市轨道交通不同线路之间以及与城市综合交通系统之间的换乘组织和精细化便民设计,以提升路权使用效能,并融合沿线景观环境提升城市形象和品质;运营管理中保障交通安全,加强社会宣传引导,争取广大群众的支持。同时,不断完善相关政策、标准,鼓励技术创新,推动低运量城市轨道交通高质量发展。

《城市交通》2023年第5期刊载文章

作者:贾幼帅,徐士伟,李远安

封面图片来源:图虫·创意

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024008期

编辑 | 王海英 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):贾幼帅∣低运量城市轨道交通发展策略思考:以广州市为例

规划问道

规划问道