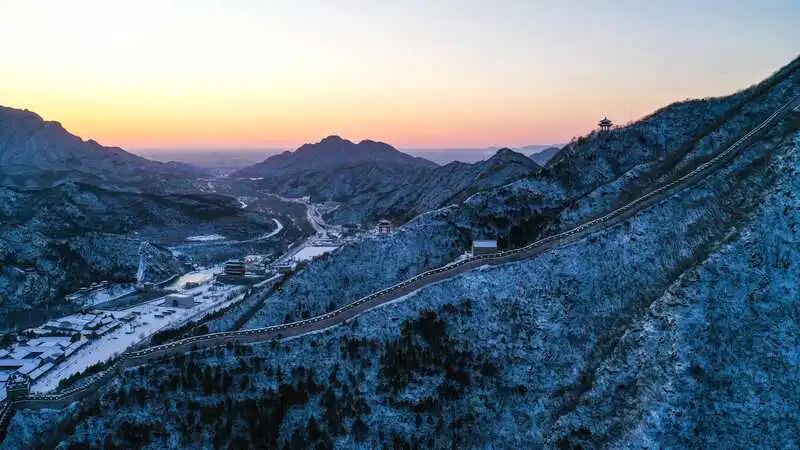

图片来源:新华社

长城是我国现存体量最大、分布最广的文化遗产,也是中华民族的精神象征。

雄伟壮丽的八达岭、险峻雄奇的箭扣、构造精巧的司马台……北京境内的长城布防严密,建造坚固,是万里长城的重要组成部分。

近年来,北京推动研究性修缮项目,坚持最低程度干预,保留长城古朴风貌,同时应用科技手段,进行预防性保护,探索长城保护新路径。

施工前先考古,多学科协同工作

从北京市区驾车出发,一路向北,不到3个小时,便到了怀柔区雁栖镇西栅子村。村子四面环山,山脊上,一条灰色“苍龙”蜿蜒起伏,这正是形如满弓扣箭而得名的箭扣长城。

同其他点段的长城一样,受历史环境变迁、自然侵蚀风化等多重因素影响,箭扣长城许多点段已损坏,甚至濒临垮塌。

保护刻不容缓。2020年9月,在箭扣长城脚下,全国首个长城保护修复实践基地挂牌成立。2021年,北京选取箭扣长城和大庄科长城试点开展研究性修缮项目。

“在长城研究性修缮项目中,坚持将科学研究方法、多专业协同、实地实操研讨等融入工程全周期。”北京市文物局局长陈名杰介绍。

施工前先考古,是长城研究性修缮项目的特点。“以往,施工进场第一项工作,就是清理长城墙体塌落的砖石与渣土等。清理后,部分珍贵的历史信息就丢失了。现在,考古清理通常先清一半,露出原始地面,通过观察另一半露出的断面分析堆积物的分层,摸清楚长城坍塌的过程和时序,有利于数字复原和原址保护。”北京市考古研究院副研究馆员尚珩说。

长城研究性修缮中,多学科研究成为重要的手段。“遗产保护、结构、材料、植物、水环境、测绘、数字化等多学科团队协同工作,将研究和实验贯穿工程始终。”北京长城文化研究院常务副院长汤羽扬介绍。

得益于多学科协同工作,一些关于长城的疑问得到了解答。明代长城北京段砌筑灰浆中有没有糯米浆?这是一个颇受关注的话题。北京市考古研究院、中国矿业大学、北京建筑大学的研究人员分别对北京段部分长城使用的灰浆进行研究,发现明代修建长城用的是镁质石灰,基本是就地取材、因地制宜,未发现糯米浆成分。研究结果基本确定了长城北京段建造的原材料,为保护修复提供了依据。

数字化学科团队会在考古发掘前、场地清理后、考古进行中、考古结束后4个时间点,对长城本体及周边环境进行数字信息采集。在三维数字模型中,大到墙体周边的地貌、植被,小到敌台文字砖上的字,都能一览无余。通过数字化采集、全过程记录,可以对比长城在考古过程中发生的变化,为后期的修缮设计、相关研究提供资料。

最小程度干预,留存历史风貌

天气晴好,一群头戴安全帽、身穿黄色马甲的工人正在大庄科长城上紧张施工。墙体两侧,部分坍塌的垛墙已被归砌,用的是与残存墙体相似的老砖。“这些老砖有些是从坍塌墙体的覆土下清理出来的,有些是从山沟里捡回来的。”施工现场负责人王近意说。

“我们坚持最小程度干预,能使用老砖就不添新砖,补的新砖也尽可能砌在长城的背面或里面。”参与长城修缮工作约20年的修缮师程永茂说。

2019年,文化和旅游部、国家文物局共同印发《长城保护总体规划》,明确长城是古建筑与古遗址两种遗存形态并存、以古遗址遗存形态为主的文化遗产,并具有突出的文化景观特征。

“如果仅将长城作为古建筑去修缮,可能需要复原它最初的样貌。”延庆区文物管理所副所长于海宽说,长城修缮应在确保建筑本身安全的前提下,完整地保存其承载的各类历史信息和沧桑古朴的历史风貌。

2021年7月到2022年5月,来自北京建筑大学的植物团队对大庄科长城进行现场踏勘。在这段墙体上,研究团队共发现36种植物,包括乔木10种、灌木11种、草本植物15种,涉及蔷薇、豆、桑等20个科。

在新理念的指导下,研究团队深入研究哪些植物根系会危及长城本体安全,按照“一树一议一策”的原则,移除影响城墙结构安全、阻碍排水通畅的树木,其他的则酌情保留。此后,相关人员还定期记录留存树木的生长状况,一旦发现存在安全隐患,将立即设计处置方案。

在箭扣长城,143号敌台二层北侧的垛口墙已经倒塌。倒塌的墙砖仍以原砌筑方式整齐地铺在地面上,为解读垛口墙的病害原因提供了依据。“在保证长城本体结构安全的基础上,我们将这面墙的坍塌状态完整地展现出来。”箭扣长城修缮设计负责人赵鹏介绍,现场将设立保护说明牌和二维码,让公众更直观地感受长城的历史演变。

应用科技手段,推动科学保护

正午时分,延庆区大庄科乡香屯村长城保护员王东旺专心操纵着遥控器,一架灰色的无人机很快上升到百米高空,越过长城飞到山脊外侧。“我一周要徒步巡查长城5次,山脊外侧人过不去,无人机就派上了用场,这样可以全方位、多角度地对长城进行巡查。”王东旺说。

人防加技防,北京已形成对长城重点点段全天巡查、一般点段定期巡查、出险点段快速处置、未开放长城科学管控的全覆盖的长城保护网络。“越来越多科技手段的应用,推动了长城从抢救性保护向预防性保护转变。”北京市怀柔区文物管理所所长张彤说。

不用到现场,在电脑上就能看清长城上的每一条砖缝,了解冻融、降水、地震等对长城本体的影响……目前,怀柔区已完成对箭扣长城本体、重点区域等范围内的基础地理信息数据、历史文献数据的归集,未来有望用图像识别、大数据分析实现病害自动监测识别,以供有针对性地提出修缮方案。

在大庄科长城上,布设的智能物联网设备以人工智能打卡和慢直播定帧的方式保存了修缮项目的实施过程和周边植被的生长情况,构建了长城保护全过程可回溯追踪的数字化档案。

预防性保护已在更大范围内开展。2023年,北京市文物局联合北京建筑大学,首次启动北京全域长城航拍监测,已完成密云区和延庆区352公里长城资源的航拍和数据分析。“我们共获得7万多张航拍照片,通过正射影像及三维建模,对图像上显示的病害类型和段落进行标注,分析北京长城的典型病害。通过持续获取数据,可实现病害变化的自动识别,推动科学保护长城。”北京建筑大学建筑设计研究院主任规划师刘昭祎介绍。

2019年,《北京市长城文化带保护发展规划(2018年—2035年)》公布。该规划提出,到2035年,通过抢险、日常维护等手段,北京市将实现长城本体和载体全线无险情。长城开放管理的长度有望达到长城北京段总长度的10%左右。

“长城保护是一项基于人文和科学的双重技术性工作,希望能让来参观游览的人们不但看到雄伟的长城建筑及遗迹,而且能感悟其中承载的丰富历史文化内涵。”汤羽扬说。

内容来源:人民日报

相关阅读

一图读懂长城文化带上的历史遗迹

八达岭长城开放区域延长1245米!

北京长城考古首次发现“武器仓库”

“活态”长城,重现千年烟火气

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):北京探索长城保护新路径

规划问道

规划问道