写 在 前 面

中国的街道设计工作正在从早期重视单一的交通功能向交通功能与空间场所功能并重的阶段转型。日本拥有与中国相近的文化特征,在《街道设计导则》(以下简称《导则》)编制以及相关工程实践领域取得了显著成就,对中国有一定借鉴价值。首先,回顾日本街道设计的发展历程和《导则》的编制背景。然后,梳理日本相较于其他国家或城市独特的《导则》编制目的、研究范围及内容框架。同时,从街道设计的构成要素、交通环境建设与管理措施、制度设计等方面对《导则》核心内容展开解读。最后,基于日本的成功经验进一步反思街道设计工作的原则与初衷,提出对中国编制、修订街道设计导则以及项目实践的启示。

汪宇涛

奥雅纳工程顾问重庆办公室 工程师

引言

以小汽车为导向的发展模式导致的街道活力不足、非机动交通功能缺失等问题已成为世界上大多数国家的通病。中国正面临城市发展转型的关键时期,重点关注街道设计中的人性化要素,提高街道步行适宜性,树立以人为本的街道设计理念已逐渐成为社会共识。

2004年《伦敦街道设计导则》(Streetscape Guidance: A Guide to Better London Street)的发布在世界各地掀起了街道人性化设计转型的风潮。受其影响,之后的10多年里,以欧美发达国家为代表的街道设计导则编制工作在世界各地蓬勃发展[1-2]。2016年《上海市街道设计导则》是中国首部从完整街道视角探索城市街道设计的导则。之后深圳、青岛、武汉等城市陆续发布了适用于当地的街道设计导则。在非机动交通设计领域,还出现了《中国城市步行和自行车交通系统规划设计导则》《深圳市步行和自行车交通系统规划设计导则》《上海市慢行交通规划设计导则》等。诚然,上述设计导则在引导街道设计理念转型方面起到了一定作用,但仍存在诸如与上位规范冲突、重视尺寸设计而忽视场所营造、缺乏全周期管理意识、忽视人民群众实际诉求等普遍性问题。其次,除上海等少数一线城市或地区外,大多数已出台的街道设计导则严重缺乏项目实践经验。

日本拥有与中国相近的城市人口密度与文化特性,且更早面临快速城镇化导致的交通拥堵、步行和骑行环境差、街道活力缺失等问题。相较于其他国家或城市,日本的《街道设计导则》(以下简称《导则》)更关注街道的步行空间,尤其重视在城市建成区对街道进行适度的人性化改造,而非大拆大建。最重要的是,《导则》中提及的措施或政策完全基于实际案例编写,已经被付诸实施并取得了一定成效。因此,通过解读《导则》探索日本街道设计的成功经验对现阶段的中国城市有较大的借鉴意义。

日本街道设计发展历程与《导则》编制背景

日本于1919年颁布了首部《道路法》[3],同时制定了与之相关的两部省令(省令是由各省大臣发布的部门规章,明确具体技术要求)——《道路构造令》与《街道构造令》,将道路与街道的设计标准分别进行规定。街道的定义在《街道构造令》第1条作明确规定:“街道,即由地方行政长官选定的城市内部或准城市规格地区的道路”[3]。这个时期日本的车行交通仍以人力车、马车、牛车、自行车为主。《街道构造令》明确了多项规定来保障街道设计品质。例如,通过“广路44 m以上、一级大路22 m以上”(第2条)等确保街道整体宽度,通过“街道左右两侧人行道的宽度分别取整体宽度的1/6以上”(第4条)等确保人行道宽度,通过“于交叉口或转角处设置街道广场”(第10条)、“鼓励设置行道树、植被、花钵”(第13条)等确保非机动交通氛围。其大规模应用开始于1923年关东大地震的灾后重建工作,这个时期由政府选定的城市街道均按照《街道构造令》或其补充条例进行建设。

20世纪五六十年代,日本步入了机动化高速发展的阶段。这个时期交通部门更注重提高道路设施供给、优先保障机动车道通行能力。在此背景下《街道构造令》于1953年正式废止,与《道路构造令》合为一体。从此在法规层面,街道与普通道路不再作区别考虑,就此失去了原有的优先级。尽管如此,部分早些年基于《街道构造令》建设或更新改造的街道空间,至今仍作为重要的城市遗产在提升街道品质、保障非机动交通环境方面发挥着巨大作用。

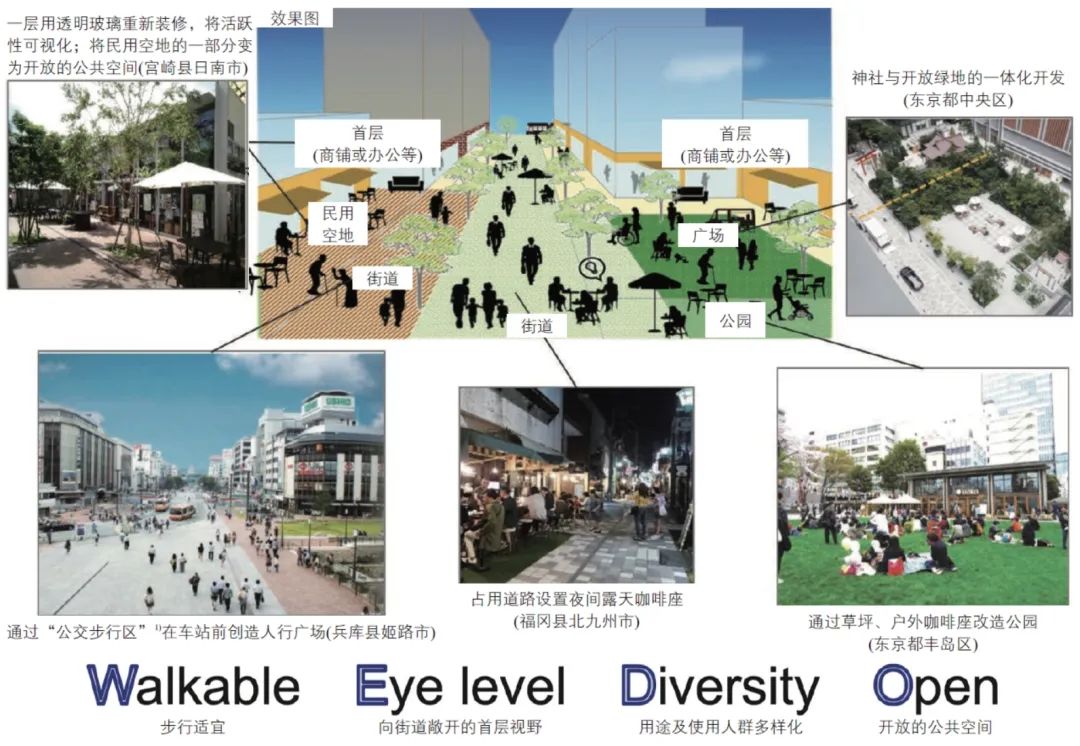

2019年6月,日本国土交通省(以下简称“国土交通省”)主办了以“创造城市多样性与创新性”为主题的座谈会,首次提出了以“WE DO”(Walkable, Eye level, Diversity, Open)为口号的日本城市建设方向(见图1)。紧接着,日本开始在全国各地推广以“创造舒适且步行适宜的城市”为目标的城市空间改造措施。由于政府财政资金以及土地私有制等限制,这些措施主要关注如何优化现状城市设施。

图1 以“WE DO”为口号的日本城市建设方向

资料来源:文献[4]。

基于上述城市发展背景,2019年8月至2020年2月,国土交通省专门以街道为议题先后举办了七场街道设计座谈会,吸引了来自全国各地的相关政府人员、设计从业人员、学术专家等参加,就街道设计相关议题展开了系列讨论与经验交流分享。最后作为对会议成果的总结,2020年2月国土交通省道路局、都市局正式联合发布了《街道设计导则:舒适且步行适宜的街道设计参考书》(1.0版)[5]。之后随着《都市再生特别措施法》和《道路法》的修订,2021年5月又发布了《导则》的2.0版[4],补充了大量推动街道设计工作的法律法规及财政支援制度。本文将以《导则》的2.0版为解读对象。

《导则》编制目的与内容框架

《导则》不仅服务于以政府、公共团体、规划设计机构等为代表的组织与机构,成为专业人群的设计参考书,同时也服务于普通居民,志在挖掘更多潜在的街道营造活动参与者,激发他们的行动力。

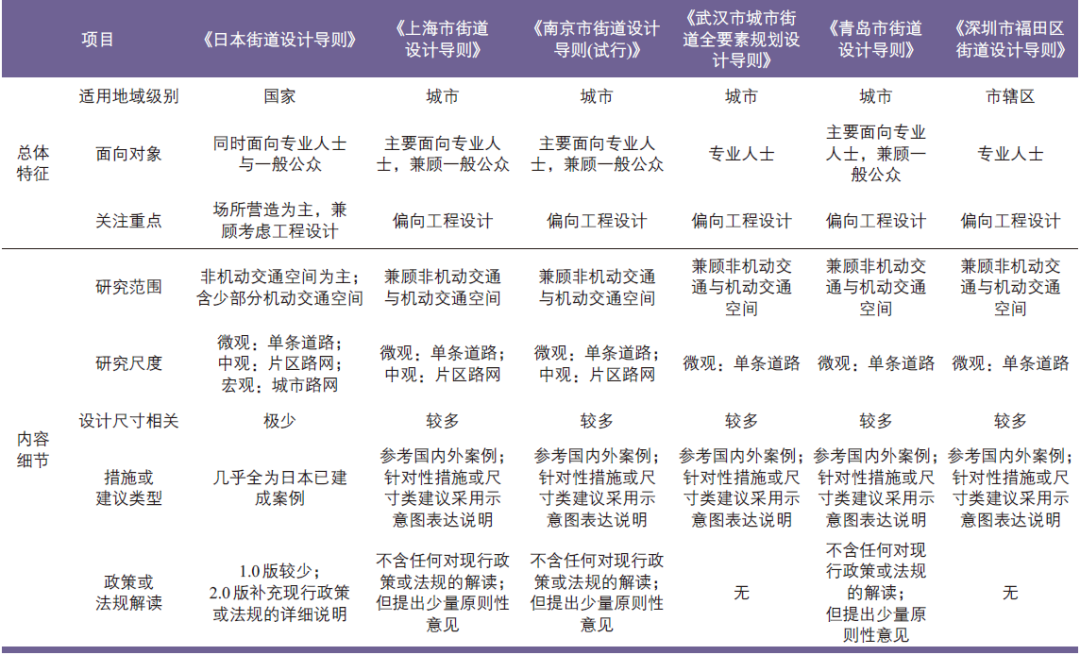

与国内外大多数城市将编制重点放在机动交通空间不同,《导则》开宗明义:“本导则以城市内徒步圈为研究对象,同时将一体化考虑公共用地与民间开发用地……”[4]。因此,研究主要对象为街道中的“步行空间”(也涉及少量机动交通空间相关内容)。《导则》也对何为街道何为设计做了说明。所谓街道不单指作为公共设施的街道路面,同时包括了沿街的民间开发用地,甚至是沿街建筑物在内的街道空间全体要素。所谓设计是从街道几何形态到街道活动、相关人力资源在内的企划、构想、规划、设计最后到运营管理的全流程工作的总称。另外,与其他国家主要关注工程层面的设计要素(例如道路横断面宽度、转弯半径、物理设施尺寸等)不同,《导则》重点关注如何通过场所营造手法来激发街道活力,提升地区价值。《导则》与部分中国城市出台的街道设计导则内容对比详见表1。

表1 日本与部分中国城市的街道设计导则对比

资料来源:根据文献[6-10]整理。

《导则》由5个章节组成。第一章“向以人为本的街道转型的意义与效果”,主要通过案例说明街道改造的必要性以及效果,同时简要阐述了推动日本街道改造项目常见的两种流程。第二章“以人优先街道的构成要素”是《导则》的重点,主要从街道空间分配、街道家具及景观、街道活动、街道参与者以及行政手续等方面展开说明。第三章“以人为本的交通环境建设与管理措施”,上升到城市规划层面,从对机动车和非机动车的交通管理措施角度说明如何在不影响机动交通的同时保障非机动交通环境。第四章“以人优先街道的制度保障”主要整理了日本现行的推动街道设计工作的政策法规及财政支持制度。最后一章为参考文献及对部分案例的补充说明。

《导则》核心内容

1

街道设计的构成要素

街道愿景与项目推动流程

1.1

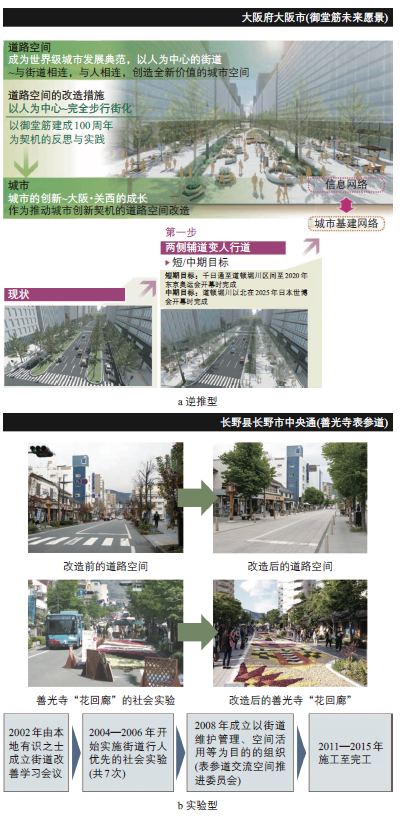

在项目早期的构想阶段,为了与当地居民及利益相关方直接沟通以形成共识,需明确提出街道愿景。提出方式有两种:1)逆推型,直接向公众展示街道愿景,接着按照时间轴通俗易懂地说明为实现该愿景的短期、长期措施(见图2a);2)实验型,事先设想街道家具、景观以及利用对象特征,然后以实验阶段公众的使用体验为依据进行反复修正,最终制定正式的街道愿景(见图2b)。在目前的日本街道设计项目中实验型更为常见,对于处在存量规划阶段的城市是更值得提倡的方式。

图2 街道愿景提出方式工作流程

资料来源:文献[4]。

街道空间分配

1.2

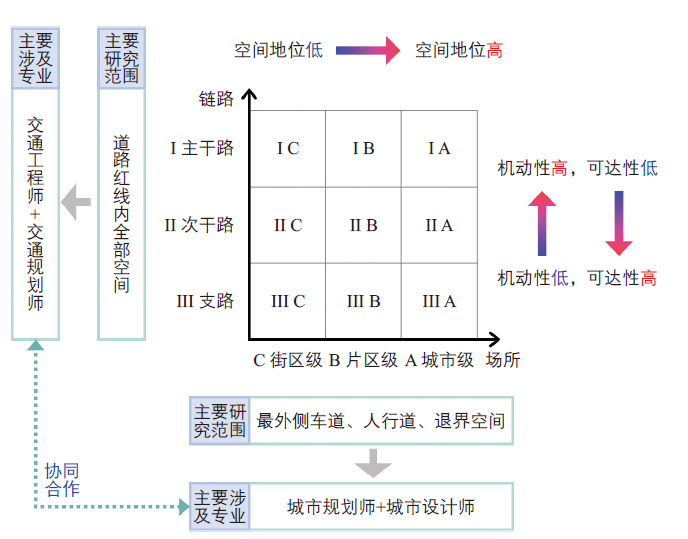

《导则》提倡以链路与场所(Link and Place)为理论基础指导街道空间分配。基于链路与场所的二维街道分类法始于2001年欧盟主导的“面向可持续的城市主干路”(Arterial Streets Towards Sustainability)项目,其核心成员史蒂芬·马歇尔(Stephen Marshall)与彼得·琼斯(Peter Jones)为日后该理论的主要倡导人。链路即服务人、物利用机动车、非机动车、步行等方式向目的地移动的交通功能,通常可以与大多数国家或地区现行的道路等级制度直接对应。场所即服务包括停留驻足、休憩、购物、街头表演各类活动发生的空间功能。国内学者也有对街道多维分类体系的相关研究[6],普遍认为链路维度更多希望节约人们的出行时间,而场所维度则更希望人们把时间花在街道上。

实践中,通常的做法是采用二维矩阵的方式将街道功能等级可视化。一般而言,街道的机动车交通量或人流量越大,或是作为主要的公共交通走廊,或是服务远距离出行等通过性功能越重要,其链路等级就越高。另一方面街道作为城市空间场所的功能越重要,其场所等级就越高。值得提醒的是,链路不等同于交通可达性,与场所并非一对互斥的属性,关于这一点《导则》利用大量实例说明。

《导则》将日本基于建成区街道空间重新分配的案例分成了三类。

1)干线道路或路幅较为宽敞的街道空间。

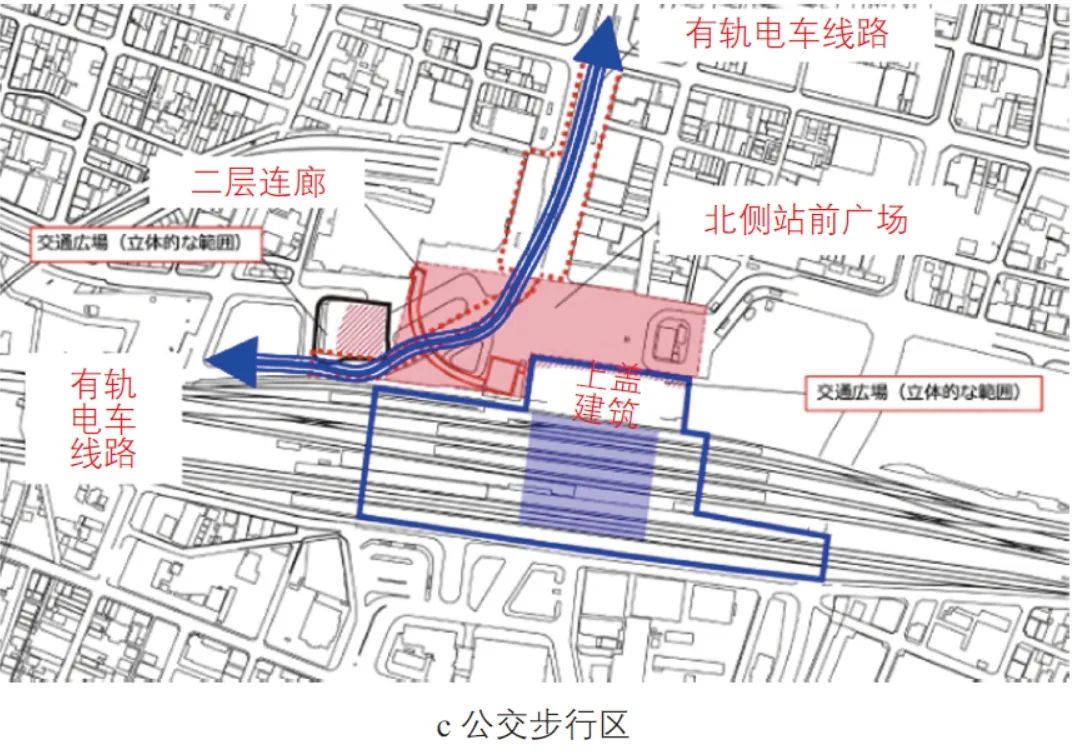

兵库县姬路市的大手前通街道改造项目在保持较高链路等级的基础上提升场所等级(见图3)。大手前通位于当地商务核心区,同时承担重要的交通性功能与服务性功能。近年随着旧城中心的衰落,急需切实可行的改造措施恢复其昔日的活力。首先通过对市区路网的综合评估,决定将原先双向6车道的机动交通空间压缩并改造成“公交步行区”。同时结合完善周边地下停车场、优化公共交通线路、规范自行车停车、增加街道家具等措施,使得在不影响链路功能的同时极大提升市中心的步行和骑行舒适性。根据后期满意度调查,该项目获得了市民很高的评价。

图3 姬路市大手前通街道改造项目对比

资料来源:文献[4]。

2)以可达性功能为主或常见路幅街道空间。

东京都大田区的Sakasa川通的改造项目在适度降低链路等级的同时逐步提升场所等级(见图4)。随着蒲田地铁站周边地区的再开发以及羽田国际机场的国际化改造计划,Sakasa川通已在上位规划中被定义为片区重要的步行和骑行街道。项目将双向2车道及中间分隔带改造为单向单车道,同时通过弯曲的道路线形(蛇形)限制行车速度,保障行人安全。另外,设计还预留了在活动期间提升街道场所等级的弹性。具体表现为人行道与机动车道的高差被最小化处理,以便活动期间街道全部空间能够被一体化地利用。之后,当地的街道管理组织利用“国家战略特区道路占用事业”制度举办的一系列祭典、跳蚤市场等活动,吸引了众多居民参加,极大提升了街道活力。

图4 东京Sakasa川通改造项目对比

资料来源:文献[4]。

3)街巷或景区内部路等路幅较窄的街道空间。

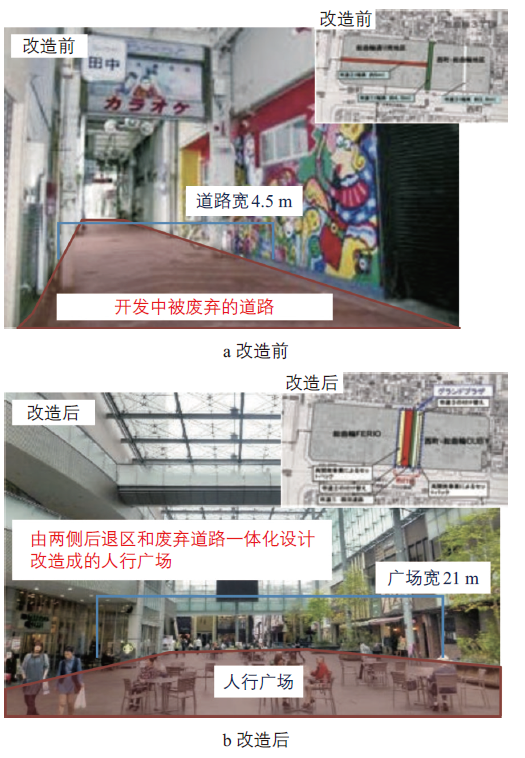

富山县富山市的富山Grand plaza的废弃道路改造项目在适度提升链路等级的同时提升场所等级。富山Grand plaza位于市内最大的商业街区内,近些年随着城市郊区化发展,面临着大型商店接连关闭、营业额降低、人流量减少等问题。项目将原先的废弃道路与两侧属于民间开发用地的后退区一体化改造成24 h开放的公共广场,同时不定期举办各类活动以激发社区活力(见图 5)。经调查,项目改造完成后片区内各条街道的人流量分别增至原先的2.2~4.7倍。

图5 富山市富山Grand plaza改造项目对比

资料来源:文献[4]。

街道家具与景观设计

1.3

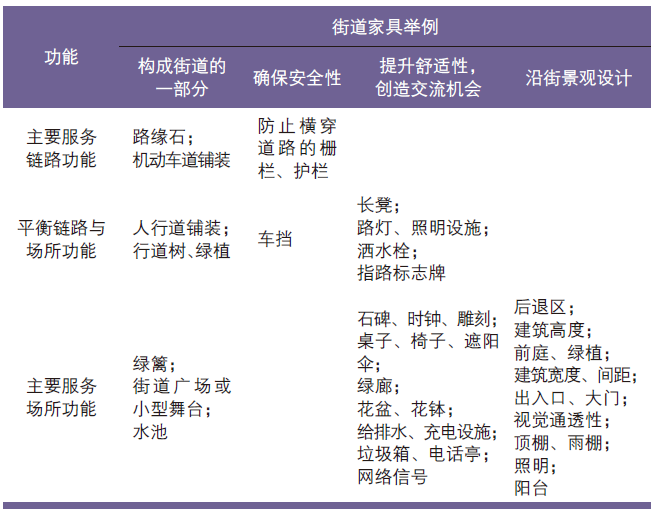

根据使用目的街道家具分为服务街道链路功能与场所功能两类(见表2)。服务链路功能的街道家具是为了保障行人舒适、安全地在街道通行,常见街道设施大多属于这一类。而服务场所功能的街道家具则是为了保障各种街道活动、营造宜居的生活环境,又或者是促进人与人的交流、激发社区活力等目的。服务场所功能的街道家具包括常见的长凳、活动椅、桌子,也包括将机动车道改造成供行人休憩的停车位公园(Park let),以及各类供电供水设施等。

表2 基于功能需求的街道家具分类

资料来源:文献[4]。

除了上述位于街道内部空间的硬件设施,街道两侧建筑的幕墙设计、首层店铺的类型及开放程度等对于营造有活力的街道氛围也起着至关重要的作用。推荐将道路空间与后退区进行一体化设计、管理。通过模糊化设计道路空间与后退区的边界,可以在扩大行人步行空间的同时,预留用作包括商业外摆在内的各种活动的弹性。

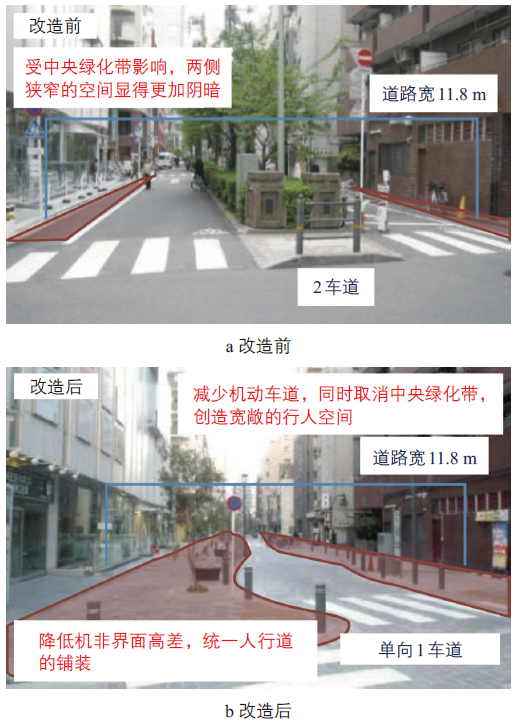

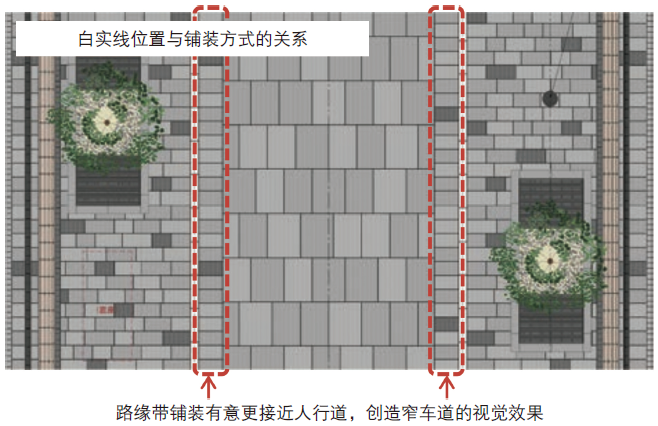

机动车道与人行道的边界设计也需要考虑街道功能定位。对于交通量较大的干路或者位于市中心的标志性大街,设置行道树有助于形成统一街道景观,并实现人车分流以保障行人交通安全。相反,对于机动车交通量较少、以非机动交通为主,或者历史文化街区的内部道路,则考虑采用共享街道的设计思路。通过模糊化处理人行道与机动车道的边界,从心理层面迫使驾驶人小心驾驶,降低行车速度(见图6)。

图6 共享街道的铺装设计要点示意

资料来源:文献[4]。

其次,作为贯穿全文的设计理念,《导则》不建议项目初期就在街道家具、景观等硬件设施上过度投入,而是提前预留后期灵活使用街道空间的弹性。就算未预留足够的人行道宽度,也可以通过停车位公园、分时管控等经济性措施来满足多样化的需求[11]。

街道活动

1.4

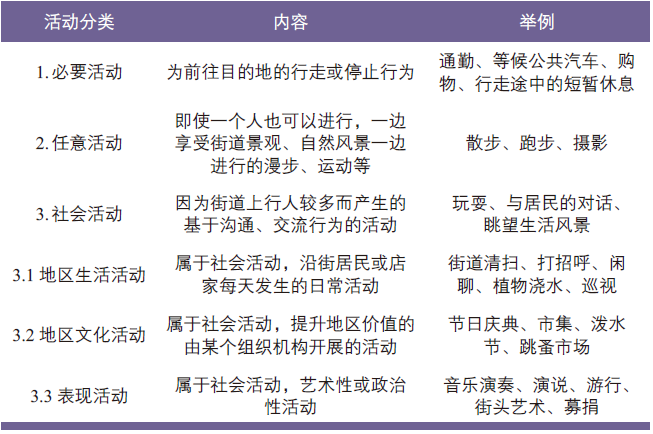

《导则》将街道活动分为必要活动、任意活动、社会活动三类(见表3)。其中必要活动主要与街道的链路功能相关,而任意活动和社会活动主要与街道的场所功能相关。无论是保障与居民日常交流息息相关的社会活动,还是一个人也能进行的任意活动,街道行为的多样性都是提升城市品质的关键。尤其是散步、逛街、街头购物等发生频率较高的任意活动和地区生活活动均与居民的日常生活息息相关,在设计中应该重点考虑。

表3 街道活动分类

资料来源:文献[4]。

文中提到早期增量规划时代的做法是先设计后使用。然而在日本人口已经持续10多年负增长的今天,提前慎重考虑项目的社会效益已成为存量规划时代街道项目必不可少的环节。正确做法应该是提前设想街道未来的利用方式,一边进行反复的社会实验,一边进行空间或设施的改造,保障项目最终能够被目标群体使用。实践证明,社会实验可以有效地让公众提前体验项目,并将成效可视化。另外,为了真实稳定地把握社会实验带来的影响,需要在一定时期内持续实施直到地区居民完全适应项目带来的变化。

需要强调的一点是,如果只是漫无目的地持续某种重复的活动,无论是项目运营方还是公众均有可能逐渐厌倦,以至于维持活动本身反而成了目的。最终参与人群会越来越少,直到由于缺乏足够的社会效益被政府部门取消经费补贴而夭折。因此,为了保障一个街道项目能够有可持续的人力、物力在未来一直运营下去,最优的做法是将其变成地区或者城市整体发展战略的一部分。即通过自下而上的社区营造,将公众及相关利益方的诉求反映到上位的法定规划中。以柏叶新城柏站东口站前大道的“Street Party”项目为例,该项目内容为在周末与节假日将街道完全变成步行及活动空间。为了实现项目的可持续运营,当地居民、沿街商家等与城市更新推进法人柏叶城市设计中心(由市政府、企业与市民、大学共同建立的城市规划中枢机构)组成了工作坊,就街道未来的发展与规划展开讨论。最终将讨论结果反映到上位规划“柏站周边地区基本构想”中。站前大道也在规划中被明确定位为地区标志性街道,这为后续可持续的改造与运营打下了基础。

公众参与

1.5

公众参与度对一个街道项目的成功起着至关重要的作用。虽然大多数项目是由政府部门或者民营企业对街道的运营管理负责,但通过吸引更多的市民参与其中,有利于提高项目的可持续性,同时保障项目可以真正有利于当地的发展。另一方面,通过政府人员、沿街居民、相关民营企业等不同利益方一起探讨街道的未来,能够形成对各方都有利的措施,增强各方参与者的责任感以及主人翁意识,对社区、城市未来的愿景产生共鸣,进而更加积极地投入到一个又一个新的项目中。另外,政府及项目管理者也应该多听取那些平时不发声的市民的声音。在如今的新媒体时代,可以多利用互联网手段收集市民的意见,同时将结果可视化。在实际项目中与广大市民形成一致意见非一朝一夕的事情,需要政府部门与市民经常性地互相交流,分享关于社区、城市发展的想法。

为了培养能够对街道改造、利用工作做出贡献的人才,无论是行政部门还是企业通常会开设各式各样的宣传、培训活动。有志参与其中的市民可以先通过参与一些向公众开放的会议找到自己感兴趣的话题以及志同道合的伙伴、组织,从而迈出关键的第一步。

政府部门的姿态

1.6

《导则》批判了那些喜欢沿袭固有做法的官僚主义及形式主义,认为这是将城市创新扼杀在萌芽阶段的行为。关于街道的利用方式,政府部门应当放低姿态多听取来自人民群众的呼声。例如,政府工作人员在制定公共空间标志标语时,可以从消极性转向积极性,即除了告诉公众“什么不能做”也应该告诉公众“什么可以做”(见图7)。实践证明,积极的标志标语有助于吸引更多人使用街道公共空间、提升街道价值。

图7 新TOYO公园的宣传栏中展示允许开展的活动

资料来源:文献[4]。

2

以人为本的交通环境建设与管理措施

过境交通

2.1

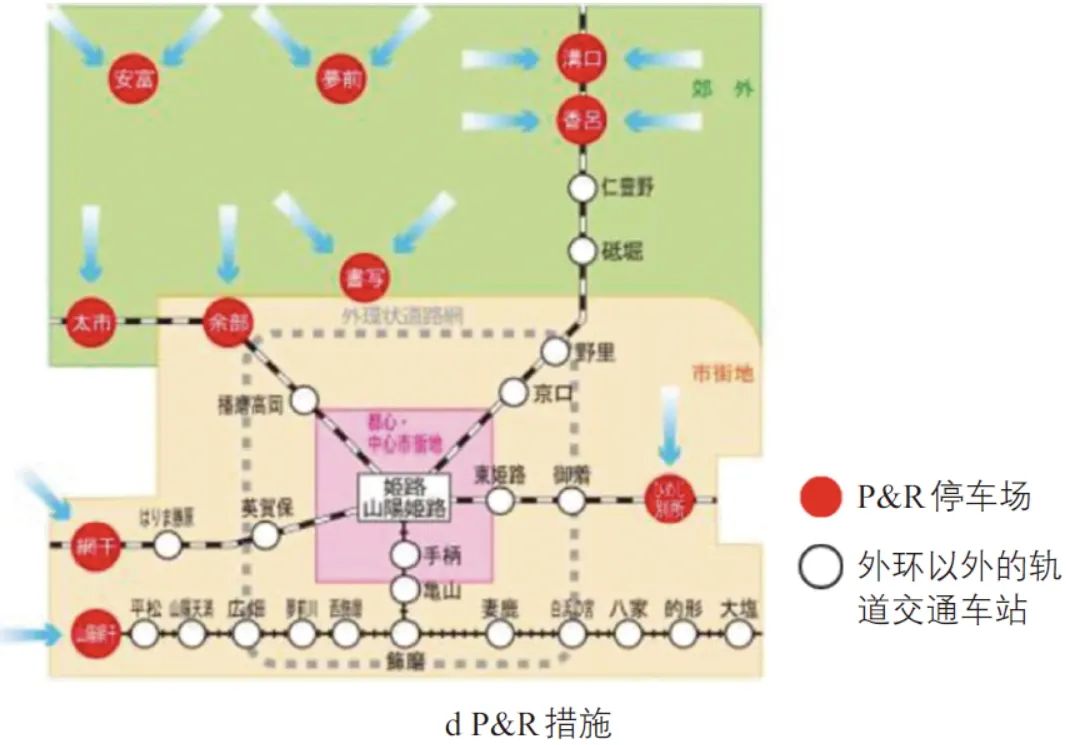

街道项目应该与城市中长期的基础设施建设或管理措施结合考虑。图8为兵库县姬路市姬路站周边地区的改造项目(3.1.2已介绍该地区的“公交步行区”措施)。城市层面,首先通过以姬路站为几何中心的3环10射的城市干路网分散过境交通与进出市中心的到发交通。为缓解进出市中心的交通拥堵,在外环路附近的轨道交通车站导入停车换乘(P&R)措施。其次,在姬路站核心区(面积约500 m2)的外围建设一条环状道路。该环状道路以内重点展开街道人性化改造,从1989年至今依次实施了包括增加立体步行系统、优化土地利用、道路设施改造等一系列措施。近年又将前文所述的大手前通街道改造为“公交步行区”。该项目不仅在优化非机动交通环境、增加步行人流量方面取得了明显效果,同时有效促进了市中心的复兴。

图8 姬路站周边地区改造项目

资料来源:根据文献[4,12-13]整理。

到发交通

2.2

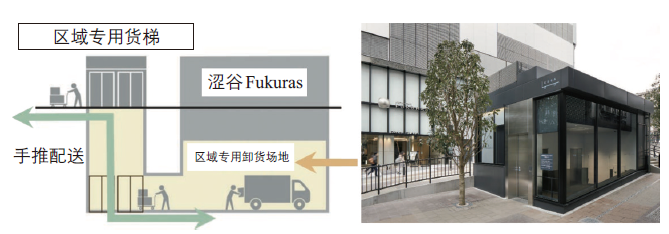

对于场所功能定位有较高要求的街道,需特殊管理直接进出项目地块的交通(装卸货车辆、进出停车库车辆等)。常见的装卸货管理措施包括集约配送、固定卸货区、卸货区与步行空间分时段利用等。以涩谷Fukuras项目的卸货管理措施(见图9)为例,该项目于2019年12月正式开业,为保障行人安全、提升步行环境,在地下二层设置了可供项目及街区内所有零售业共同使用的卸货区。依照《涩谷区停车场地域规范》,该卸货区被认定属于“都市再生特别地区公共贡献设施”实现了停车配建的折减。同时,涩谷区政府、区域商店街组织、涩谷警察署、运输相关企业及设施管理方成立了协议会,共同规划、运营该卸货区的使用。

图9 涩谷Fukuras 项目卸货管理措施

资料来源:文献[4]。

除了装卸货,到发交通的另一大问题是来访小汽车的停车设计。常用措施包括严格限制机动车出入口位置,或将配建停车场设置在项目周边地块等。以近年人气极高的商店街横滨元町为例,根据《元町街社区营造协议》,在其内部街区禁止设置机动车出入口、机动车停车位、自行车停放点,同时装卸货行为原则上也是被禁止的,特殊情况临时装卸货的商家需在非高峰时段进行。同时依照《横滨市地域社区营造推进条例》,将配建停车位设置在项目以外的周边地块,避免机动交通破坏街道非机动交通环境。

在中国的实践中,多数情况下机动车出入口位置的选定仍仅是从链路维度出发,按照道路等级从低到高,支路优先于次干路,再结合开口距离等工程因素开展设计,缺少对场所维度的考虑。

自行车交通

2.3

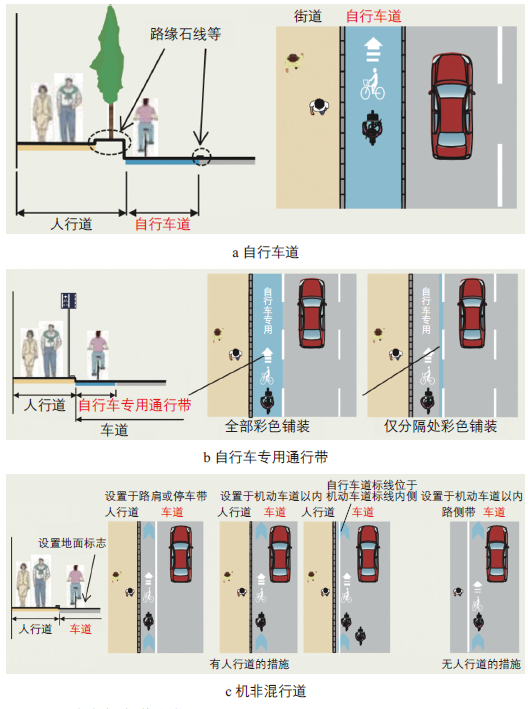

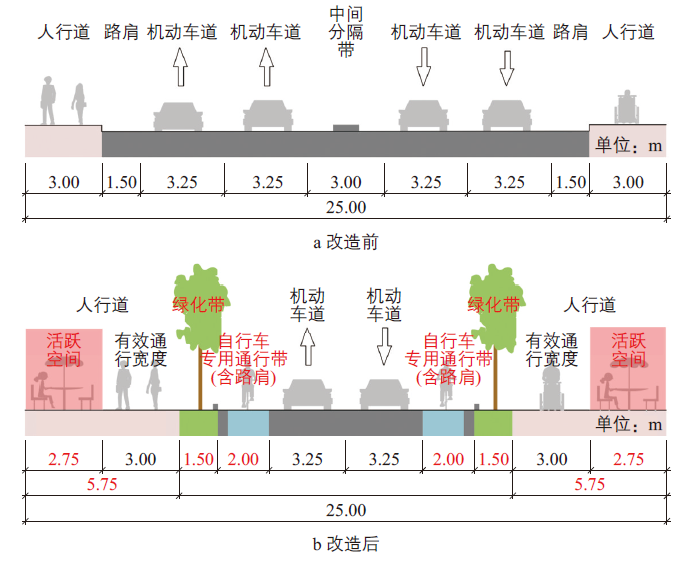

以人优先的街道设计既要考虑步行,也要结合街道定位与工程条件考虑自行车在内的其他非机动交通方式。《导则》简单介绍了由日本国土交通省和警察厅于2016年共同发布的《安全且舒适的自行车使用环境设计导则》(见图10),不仅提出针对新建或扩建道路的自行车道、自行车专用通行带横断面设计模板,还重点关注在无法增设自行车专用通行空间情景下的改造措施。

图10 日本自行车道分类

资料来源:文献[4]。

3

制度设计

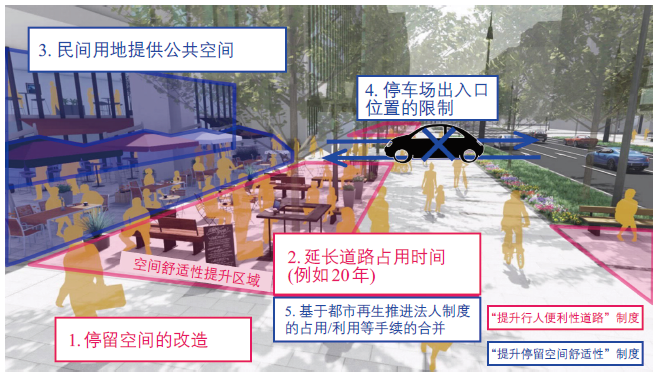

近年日本政府从政策层面颁布实施了一系列保障以人优先的街道设计制度(见图11)。其中,分别基于重新修订的《都市再生特别措施法》和《道路法》发布的“提升停留空间舒适性”和“提升行人便利性道路”(一般称Hokomichi)两大制度极大推动了街道空间分配与重构、非机动交通环境优化、既有设施活用等方面的街道改造工作。

图11 推动街道设计项目的法律制度与财政支持

资料来源:文献[4]。

具体而言,“提升行人便利性道路”制度(见图12)主要涵盖以下特征:1)通过指定提升行人便利性道路重新分配道路空间;2)通过在目标道路内指定提升行人便利性空间实施改善步行环境相关措施;3)通过指定特例区域占用道路空间,最长使用年限达20年。政府还鼓励将两种以上的制度同时应用于同一个项目中以实现乘法效应(见图13)。

图12 “提升行人便利性道路”制度导向的路权分配改造

资料来源:文献[4, 14]。

图13 “提升行人便利性道路”与“提升停留空间舒适性”制度并用示例

资料来源:文献[4, 14]。

为保障持续的资金来源,除原有的由中央政府直接出资支持地方政府建设的“社会资本整备综合交付金”制度以外,2020年以来日本政府新导入了一系列财政支持制度,同时鼓励民间资本参与。这些制度是实现街道设计项目可持续发展的关键。

对中国的启示

1)二维的街道分类体系。

链路与场所是日本街道设计工作的核心理论基础。参考日本实践经验,基于链路与场所二维的街道分类体系具有较强的可操作性(见图14)。链路维度可以尽可能与道路设计规范中的道路等级对应,体现街道的交通功能;场所维度则作为补充维度体现街道服务人的品质。也有部分学者提出三维及三维以上的街道分类方式。在街道设计工作中贸然引入其他维度固然在学术科研领域有一定意义,但也会增加一线设计师的沟通协调成本、降低工作推进效率,可实施性不强。不同专业需在统一、高效的沟通机制下坐在同一张圆桌上各尽所能地同时协作配合,若只是从线性层面进行简单的图纸交接,则无法发挥街道二维分类体系的真正作用。

图14 街道功能分类以及不同专业的角色

2)存量规划背景下的小尺度改造。

日本比中国更早进入存量规划阶段,倾向于从局部对街道空间进行升级改造,实现街道空间的活化。在新的时代背景下,街道设计的主要目标将是如何活用现有街道资源,尤其在不破坏城市肌理的同时优化街道品质。日本习惯采用社会实验的方式,反复优化、调整,直到掌握街道目标使用人群的真实需求;同时也重视平衡街道设计的精确性与弹性,鼓励一线人员在实践中灵活运用而不是拘泥于硬性规范条文。以上原则与机制保障了日本的街道项目可以在有限投入的前提下取得成功。

3)兼顾全局的路网规划设计。

《导则》跳出了微观层面的街道设计,从中观、宏观层面阐述了项目如何与片区或城市的中长期交通规划、设施建设及管理措施结合考虑。在实际工作中,应进一步结合交通仿真技术评估以及基于数据驱动的长期监测保障项目的实施不会影响整个道路网络性能。若改造措施(如慢行化改造、共享街道改造等)的实施会对道路网络性能产生负面效应,应该提前从物理设施改造或道路管控等方面提出可落实的优化方案。

4)以人为本的场所营造理念。

《导则》重点关注场所营造,与现有的上位道路设计规范分工明确,这也与中国重视物理层面设计的诸多导则形成了鲜明对比。场所营造工作更多从以人为本的视角出发关注街道使用者的空间体验。日本至今已经建立了一套成熟的、自下而上的社区营造工作推动体系,可以在激活街道活力、培养居民主人翁意识的同时,保障街道项目运营的可持续性。在实际项目中,街道设计导则应该与上位道路设计规范相辅相成,共同规范、指导街道项目的规划、设计、管理及运营。

5)建立一体化的多方协调平台。

为开展实际的街道场所营造工作,往往需要由政府牵头建立一个多方利益相关者全方位、全环节参与并且及时沟通协调的一体化平台,涉及居民、科研人员、规划设计师、开发商及政府部门等。考虑到国情不同,在中国自上而下的规划体系下,短期内难以建立一套完全类似的工作平台。然而,近年来各大城市推广的社区规划师制度可以被视作是一种积极的尝试和探索。

6)以实际应用、解决问题为导向。

中国各大城市已出台的街道设计导则中大部分仍停留在纸上谈兵的阶段,其中少部分城市连最基本的对外公示都做不到,更谈不上后续的推广宣传,也并未真正有效指导工程实践。从日本经验来看,成功的街道设计导则必须以实际推广应用、解决问题为出发点。《导则》的编制工作由国土交通省牵头,通过对国内外城市街道设计成功经验的总结学习,反思过往的不足,再结合既有上位规划与相关法律法规得以形成,完成之后再向设计人员、科研人员、开发商、居民以及社会各界有识之士大力推广。同时重视示范项目的宣传带动效应,深度挖掘社会各界的参与热情。这些都是今后中国城市在编制、修订导则以及项目实践中应该汲取的经验。

结语

在回归以人为本的设计理念以及存量规划的时代背景下,中国城市在街道设计导则编制领域发展迅速。虽仍有不足,但总体来看正朝着以人为本、倡导非机动交通优先的大方向转变。中国一方面可以汲取日本在街道设计导则编制以及工程实践中的经验,另一方面也应当立足国内实情,精确把握不同城市或地区在出行习惯、文化习俗、街道风貌、地方法规等设计考虑因素的不同点,以解决实际问题为导向探索符合国情的街道设计导则。最后需要指出的是,从日本经验来看,街道设计导则终究只是一种提供技术指引的工具而已,期待一部街道设计导则能一成不变地应用至所有项目,甚至立刻解决一切城市交通问题的想法是不切实际的。唯有各职能部门早日建立一套可以及时沟通与反馈的工作推动机制,才能在满足人民群众实际利益的同时,保障项目从规划设计到运营管理的可持续性。

《城市交通》2023年第2期刊载文章

作者:汪宇涛

封面图片来源:

《城市交通》自选图库

摄影:潘璐

点击“阅读原文”查看

“他山之石”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024009期

编辑 | 张斯阳 耿雪 张宇

审校 | 耿雪

排版 | 赵晟浩 张斯阳

原文始发于微信公众号(城市交通):汪宇涛 | 日本《街道设计导则》解读及对中国的启示

规划问道

规划问道