一、改革开放以来的实践表明,大规模城镇化是中国式现代化的重要特征

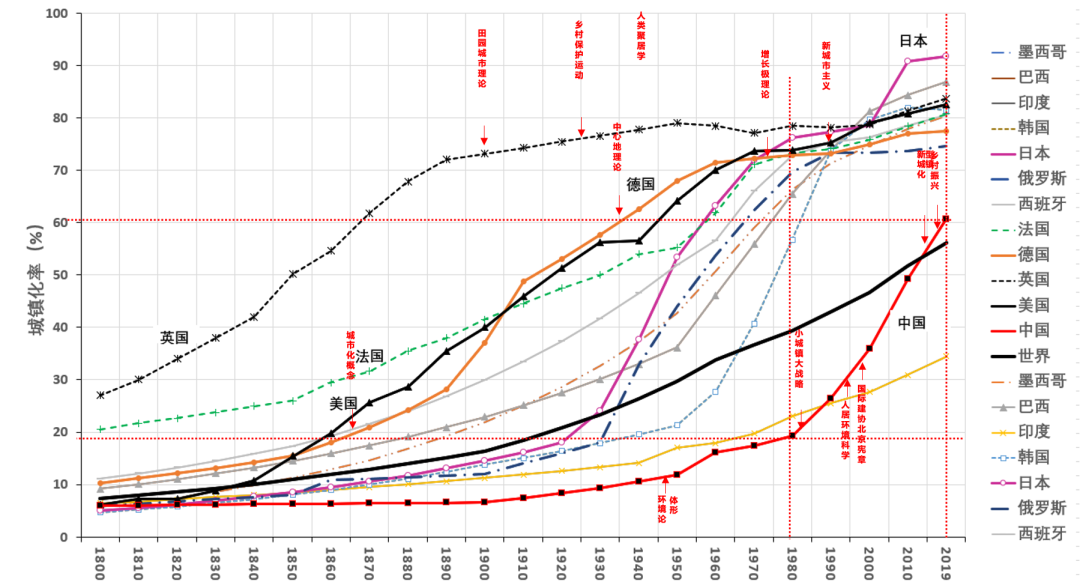

1979年3月30日邓小平同志在党的理论工作务虚会议上的讲话指出:“现在搞建设,也要适合中国情况,走出一条中国式的现代化道路。”那时候中国刚刚开始改革开放,世界城市化率38.05%,1978年中国城镇化率为17.92%,落后世界平均水平20个百分点。

2022年10月16日习近平总书记在党的二十大报告中指出:“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”2021年底中国城镇化率为64.72%,比世界平均水平56.2%已经高出了8个百分点。

从1800年以来中国与世界城市化水平变化看(见图1),从1980年开始,中国以陡峭的斜率追上去了,这是非常了不起的成就,不仅速度快,而且中国人口基数非常大。中国式现代化是人口规模巨大的现代化,更准确地说,是城镇人口巨大的现代化,对于城市在中国现代化中的地位和作用,我们要有充分的认识与足够的重视。

图1: 1800年以来中国与世界城市化水平比较

二、近代中国发展落后始于1760年代以来西方开启工业革命以及随之而来的现代大工业城市发展

1760年代以来,西方开启工业革命,生产力大发展,相形之下中国发展落后了。1840年鸦片战争以后,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘。近代中国发展与世界的差距,相当程度上表现为中国城市与世界发展的差距。

从上面这张图也能看出来,1840年城市化水平从之前10%左右的差距开始分化,英国、法国是最早城市化的国家,美国晚点,到1940年之后亚洲“四小龙”开始追上去了。

三、璀璨的中华文明绘就了人居天地间的美丽画卷,展现了中国乡土性与城市性或者说乡土中国与都邑中国的统一

我认为,乡土性和城市性是不矛盾的,或者说,乡土中国和都邑中国是统一的。乡土中国能够长治久安,离不开金字塔形都邑体系的支撑与统一。长期以来,我们一直在强调乡土中国,在某种程度上也遮蔽了都邑中国。事实上,万年农业孕育了独特的中国都邑,早期中国的“国”就是“城”。中华民族世代生于斯长于斯,中华文明同时具有农业文明的底色与都邑文明的特色。都邑中国与乡土中国不矛盾,不是非此即彼,而是相生相成。

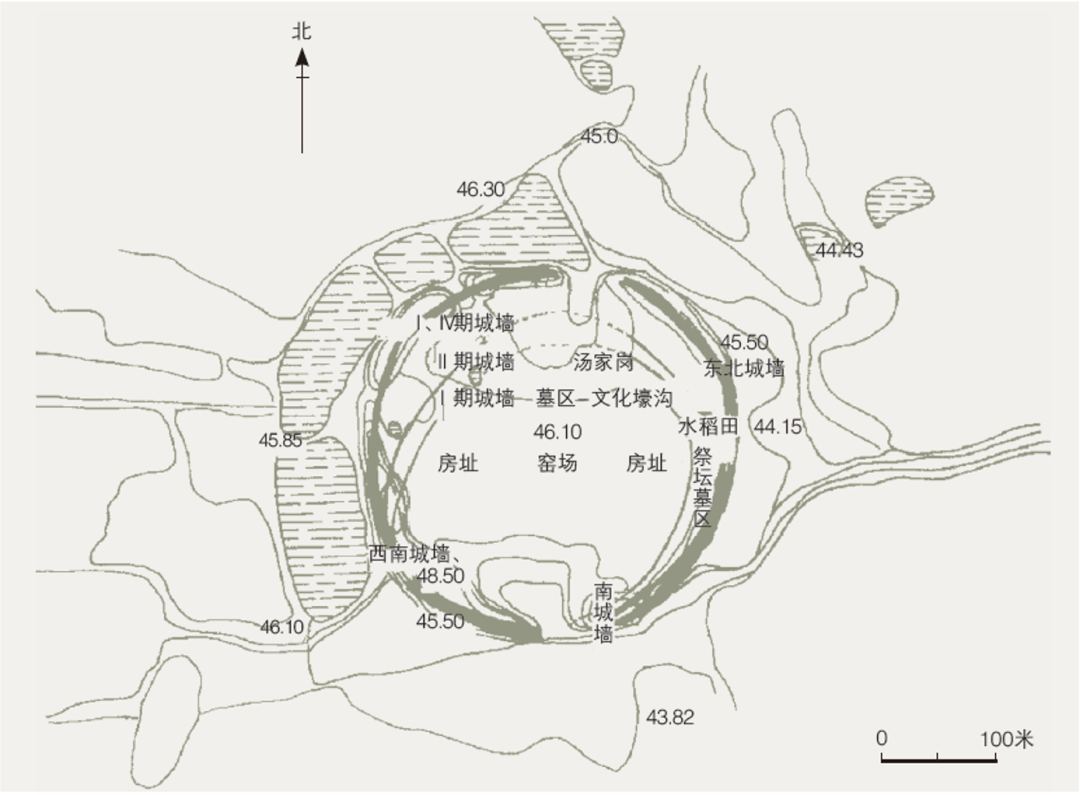

距今6000年到5000年,世界范围内城市普遍出现,包括中国也是这样,这是基本规律。不妨看几个实例。一个是湖南澧县城头山(见图2),是大溪文化至石家河文化时期的遗址,约距今4800年,可能早至6000年,被誉为“中国最早的城市”。虽然规模不大,但它要防洪、能住人,也有一些祭祀性的作用,符合“城”的基本规律,是目前发现的中国最早的城。

图2:湖南澧县城头山

来源:郭伟民. 城头山城墙、壕沟的营造及其所反映的聚落变迁. 见:科技部社会发展科技司, 国家文物局博物馆与社会文物司编.中华文明探源工程文集:社会与精神文化卷(I). 北京:科学出版社,2009 :724.

还有比它晚一点的就是良渚古城遗址(见图3),有规模宏大的城址,向心式三重结构,中心为夯土台、宫城,外面有功能复杂的大型水利工程。良渚古城获准列入世界遗产名录,是早期城市文明的杰出范例。

图3:中国良渚古城遗址

来源:陈同滨.世界文化遗产“良渚古城遗址”突出普遍价值研究[J].中国文化遗产,2019(04):55-72.

差不多同时代的南佐遗址,是距今5000年前后黄土高原一处都邑性质的大型高等级中心聚落。核心区位于聚落中心,“九台”东西两侧各有四台对称分布,中间是个典型的宫城,中轴对称,主次分明,非常得完整,夯土夯得非常好,南面有瓮城。南佐遗址是早期进入国家的文明社会,形制很规整,规模也很大,是一个标准的“国”。

考古发现众多超级中心聚落、原初宫城和宫殿建筑、大型工程和豪华大墓,表明此时人类社会组织结构已经发生了重大变化,即区域王权和建立在血缘关系基础上的地缘组织已经出现,并集中于作为中心聚落的都邑,中华文明正式形成。在中国文明形成的时候,“国”与“城”密切相关。

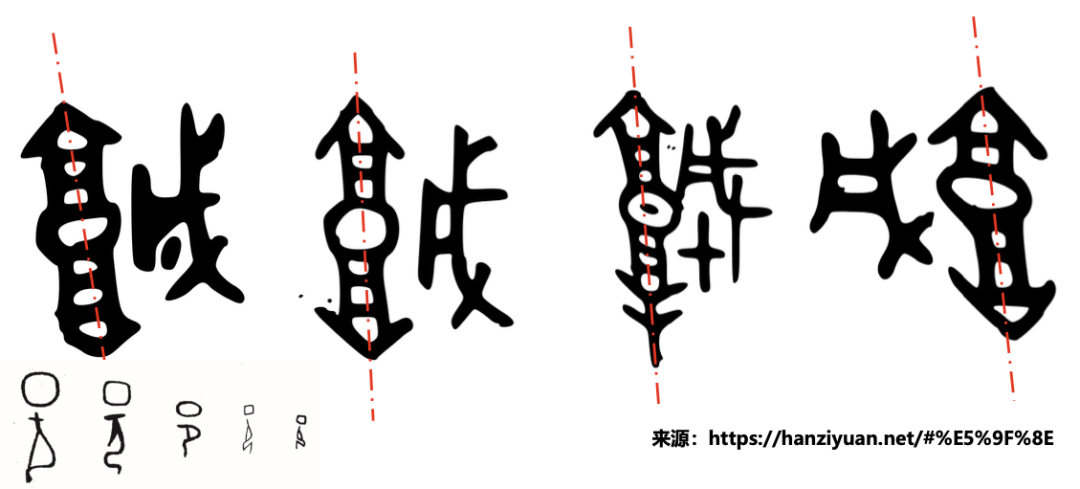

从文字演化来看,古代文字里的“城”字(见图4),按道理来说四面城墙,至少四个城楼,但是我找来找去,似乎只有两个城楼。我想,是否和南佐遗址一样,两个城楼表明了一条南北中轴线,是礼制性的,象征性的。

图4: 金文里的“城”字(采自“字源”网站)

张光直先生在《关于中国初期“城市”这个概念》中指出,中国最早的城市的特征,乃是作为政治权力的工具与象征。还有一个说法是,中国初期的城市,不是经济起飞的产物,而是政治领域中的工具。但与其说它是用来压迫被统治阶级的工具,不如说它是统治阶级用以获取和维护政治权力的工具。

在以农立国的传统文明社会,“城”作为“圣王域民”的工具。以城市为核心的空间规划与人居营建不是一种随心所欲的纯技术性创造,而是基于一定的社会理想而对国土空间进行合理配置,进而营建美好人居,根本目标是使民乐其处而有长居之心。

《汉书·食货志》说,财者,帝王所以聚人守位,养成群生,奉顺天德,治国安民之本也。故曰:“不患寡而患不均,不患贫而患不安;盖均亡贫,和亡寡,安亡倾。意思是说,中国古代所谓的“财”,目的是聚人守位。天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。“财”是为了让老百姓愿意待在这儿,强调的是要均、安、和。

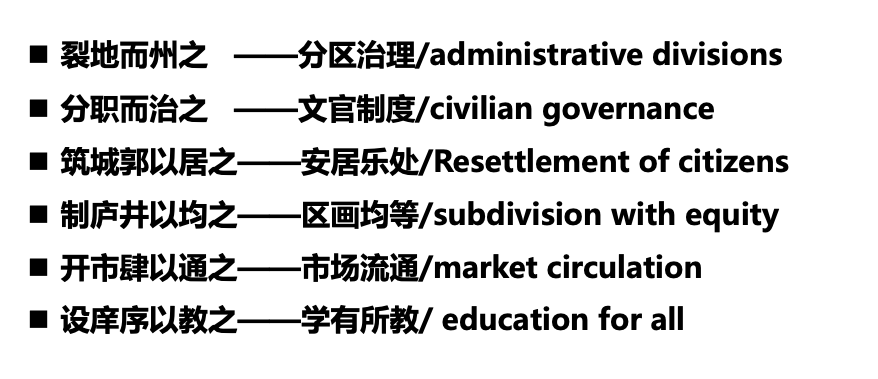

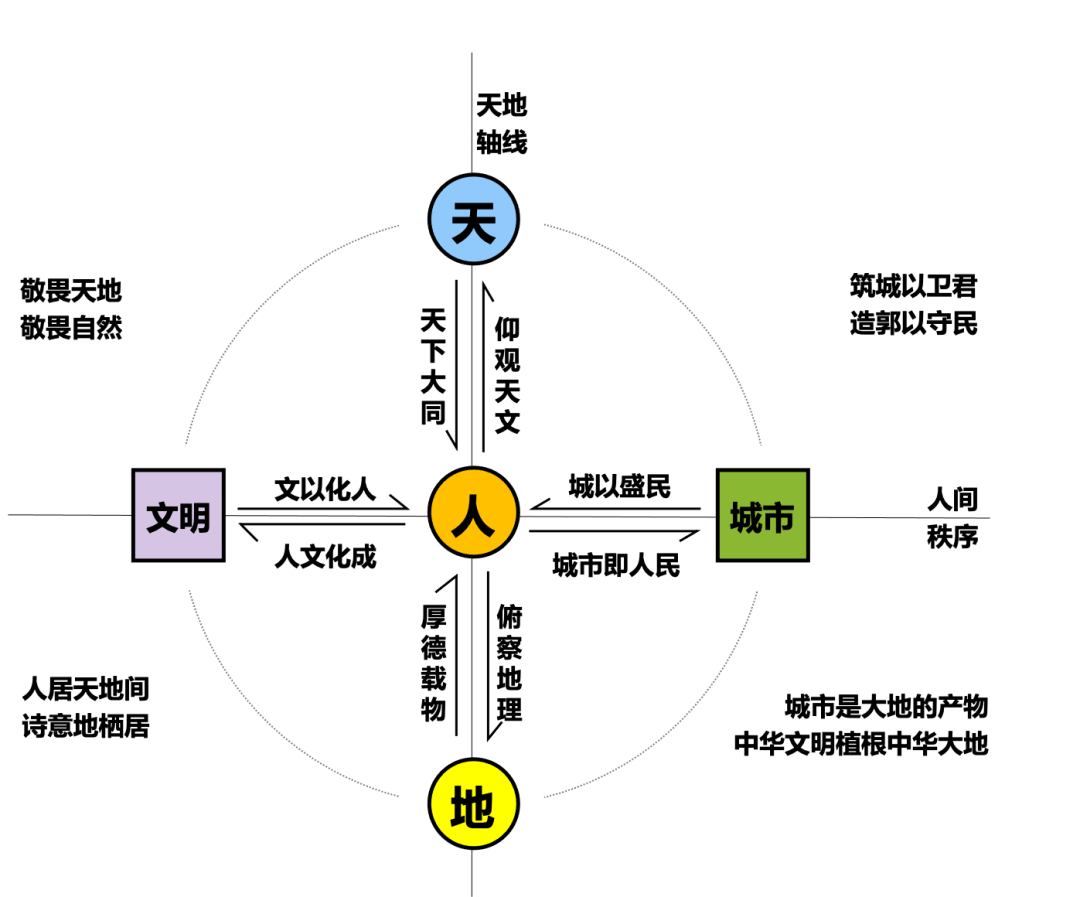

同一时期的《淮南子》里也有一段集大成式的规划论述:昔者,五帝三王之莅政施教,必用参五。何谓参五?仰取象于天,俯取度于地,中取法于人。乃裂地而州之,分职而治之;筑城而居之,割宅而异之;分财而衣食之,立大学而教诲之,夙兴夜寐而劳力之。这一段实际上是天地人大框架笼罩下具有现代性的国土与人居空间规制,在天人关系下,“裂地而州之”实际是行政区划,包括城市规划、文化教育、社会建设。这段已经非常完整了,充满了现代性(见图5)。

图5: 《淮南子》有关规划论述中英翻译

《说文解字》说,“城,以盛民也”,城是承载老百姓的地方。城有等级体系,最高等级的是都城,往下一层一层的空间结构关系,从秦始皇以来就固化下来了。中国广土众民的长期大一统局面的形成与维持,有赖于国家都邑体系这个空间整合与传承的纽带。

长期以来,农业和农村人口一直占据中国人口的大多数。中国的特别之处就在于,在中国万年农业与农村基础上发育了个性鲜明且长期延续的城市性,形成了从国家都邑体系到地方单个都邑的多尺度的都邑规画,支撑和保障了人居天地间的中华文明历程。

自古以来,中国纵横千万里,上下五千余年,形成了多尺度的“人居天地间”的中华文明(见图6),我们在哲学、文化、历史上一贯强调天地人这条纵轴线,中国人观天地万物,崇尚仰观俯察。所谓“俯察”,观察的是横轴的都邑和文明,都邑即文明,文明即都邑,都邑统治乡村,城乡一体。都邑性(城市性)和乡村性可以说是中华文明一体之两面。

图6: “天-地-人-城-文”规画大框架

四、充分发挥城市在中国式现代化中的引领作用

习近平总书记在《文化传承发展座谈会上的讲话》讲到,中国式现代化赋予中华文明以现代力量,中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。我认为,可以从中国式现代化和中华文明的视角来看城市问题。

早期中国和中华文明起源形成的城市性表明,我们有不同于西方的工商业城市的独立源头。目前中国城市人口已经占到总人口的2/3,预期未来可能达到3/4甚至更高,中国城镇化是大趋势且不可逆。乡村振兴与发展从属于城镇化全局,要追求城乡平衡,缩小城乡差距,城乡发展差别化与一体化,但不是城乡趋同或均一化。

中国古代空间规划与人居营建取得了伟大的成就,蕴涵着丰富的规画理论与方法。时过境迁,那些不符合时代要求的内容将被淘汰,那些具有现代性的都邑规画智慧(Chinese Urbanism)则可与时俱进,发挥新的价值。

中国式现代化根源于中国的城市性,可以分为两个大的阶段,一是距今6000年至5000年以来作为区域中心聚落的都邑形成;二是距今2000年以来作为大一统国家治理网络的全国城市都邑形成。近代以来,中国城市化与现代化都相形落后了。不过最近40年,中国至少是城市建设追上去了。

面向中华民族伟大复兴的中国式现代化需要在第一阶段和第二阶段基础上,发挥城市的引领作用,创造人类文明新形态。这是一个极为宏大的基础性问题,关系整个中国的学术,并非城市规划学科所独有,但是与中国城市规划学关系尤为密切。

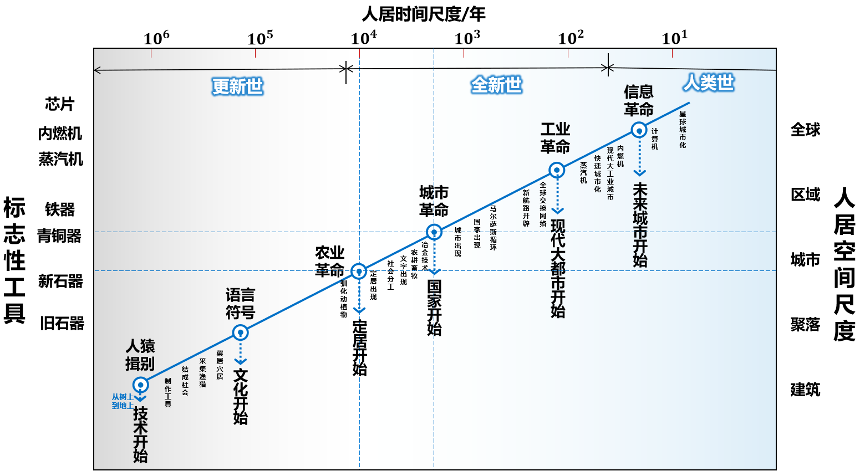

从城市规划思考中国式现代化:一万年前农业革命开始时(或最早游牧时),定居开始出现;到了五千年前左右城市革命,国家开始出现;十八世纪工业革命开始,现代大都市开始出现;现在是信息革命来临,未来城市开始了(见图7),大家都能体会到未来城市的研究和建设,特别是智慧化、信息化在领域里的突破。

图7: 人类与城市协同进化

总之,中国式现代化和中华文明是个非常广阔的视角,面向未来的城市更新和中国式现代化相结合,可能会开启中国城市发展的新时代,当然也是城市规划的新时代,值得期待。

来源:城中百人.

原文始发于微信公众号(规划中国):武廷海:都邑与中华文明

规划问道

规划问道