【作者简介】

吴松涛,哈尔滨工业大学建筑学院,寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室,景观系主任,教授

王婧媛,哈尔滨工业大学建筑学院,寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室,博士研究生,通信作者

提要

人民性作为马克思主义的本质属性,世界范围内不同程度上受马克思主义影响的国家都形成了独特的观念诠释与理念探索。瑞典在1930—1970 年代提出了根植于马克思主义人民性的“人民家园”目标理念,并在一系列空间规划体系与公共政策的支撑下,从理念转化为以新城建设为主要场域的大规模规划实践。结合“人民家园”理念的产生背景及理论内涵,剖析规划实践过程中提出的“ABC”理论,同时再次聚焦实践“ 新城样本” —— 魏林比, 探索“ABC”理论在其中的应用及发展,并进一步通过社会影响分析,探索“人民家园”理念如何通过作用于物质空间规划进而对社会发展产生积极影响,具体总结为4 个方面:以“ABC”理论为代表的规划技术方法、“政府—专家”全程合作的规划过程管理机制、落实“人人平等拥有住房”的政策支撑以及认定魏林比为国家文化遗产。

关键词

人民家园;人民性;“ABC”理论;新城样本;魏林比;社会影响

人民性是马克思主义理论的本质属性,贯穿于反映人民实践、捍卫人民利益的科学理论体系始终。马克思与恩格斯将人民对城市的占有与管理看作解决一切城市问题的根本途径,由此开启了对城市“人民性”的探索。许多在不同程度上受马克思主义影响的国家都对马克思主义人民性进行了结合本国国情和体制的适应性探索,瑞典就是其中之一。1889年受马克思主义影响诞生于工人阶级的瑞典社会民主党,曾在1930—1970年代领导瑞典经历过一段社会主义特征明显的发展阶段,根植于马克思主义人民性,遵循瑞典独特的“中间道路”路线,提出了“人民家园”的目标理念,并基于民族传统、时代特征与制度文化,系统性地展开了从局部空间实践上升到国家发展目标的整套综合实践,在历时近半个世纪的探索过程中形成了较为成熟的理论与城市实践体系,成为此后瑞典社会发展的基本思想,在世界范围内产生了较为重要的社会影响,时至今日仍在不断演进。

1 瑞典“人民家园”理念

1.1 “人民家园”理念背后的哲学内核

1930年代的全球经济大萧条使各国都迫切需要在被各种极端思想撕裂的世界中寻找一条适合自己的道路。1932年瑞典社会民主党上台执政,面对大萧条造成的不安全感,提出在当时相互对峙的美国自由经济体制与苏联社会体制之间走一条相对温和的中间道路(the middle way) 路线,尝试将社会主义计划、瑞典政体和资本主义企业结合起来,由国家、消费者、生产者进行干预,使资本以一种合理的方式“运转”,为整个国家的最大利益服务。

“中间道路”的形成吸纳了凯恩斯主义、社会社团主义以及实用主义等理论思想。其中,发轫于1900年代的社会社团主义是解决北欧住房问题的关键所在,广泛作用于税收、产业、农业、劳动力市场与住房租赁行业,1930年代伴随着社会民主党上台执政和“中间道路”路线的确立而在瑞典蓬勃兴起。此外,实用主义的重要体现在1936年出版的《瑞典:中间道路》一书中有所描述,该书一经出版就引起全球广泛关注,作者马奎斯·柴尔兹(Marquis W. Childs)总结“中间道路”的成功在于“当局愿意调整,愿意妥协,愿意面对现实”,以及“当局重视谨慎、渐进的制定和执行社会主义计划,比起计划最终的目标,他们更关心社会秩序的福祉”。

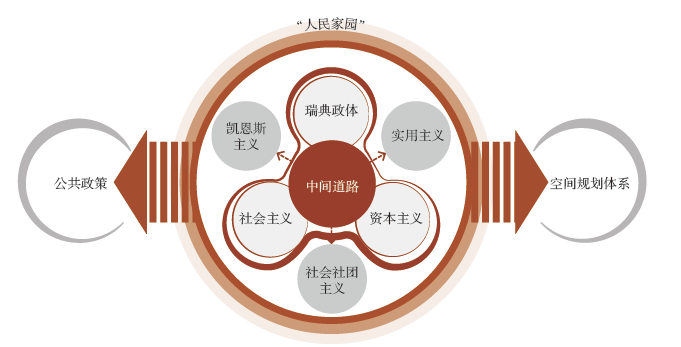

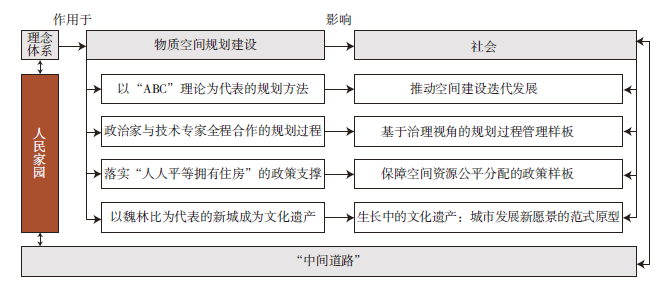

“人民家园”理念是瑞典“中间道路”路线的显化概念(图1),是在“中间道路”立意下,具体指导社会、经济改革与物质空间发展的蓝图,并衍生出一套与国家治理体制一致的公共政策及空间规划体系。

图1 瑞典“人民家园”理念与“中间道路”路线的关系

1.2 “人民家园”的理念蓝图

时任瑞典首相、社会社团主义者佩尔• 阿尔宾• 汉森(Per Albin Hansson)在1928年1月18日的著名演讲中描述了一个这样的社会愿景:“美好的家园没有特权或不幸,没有偏爱或不受欢迎,没有人看不起对方,没有人损人利己,强者不欺掠弱者,是一个平等、仁慈、合作、乐于助人的美好家园”。

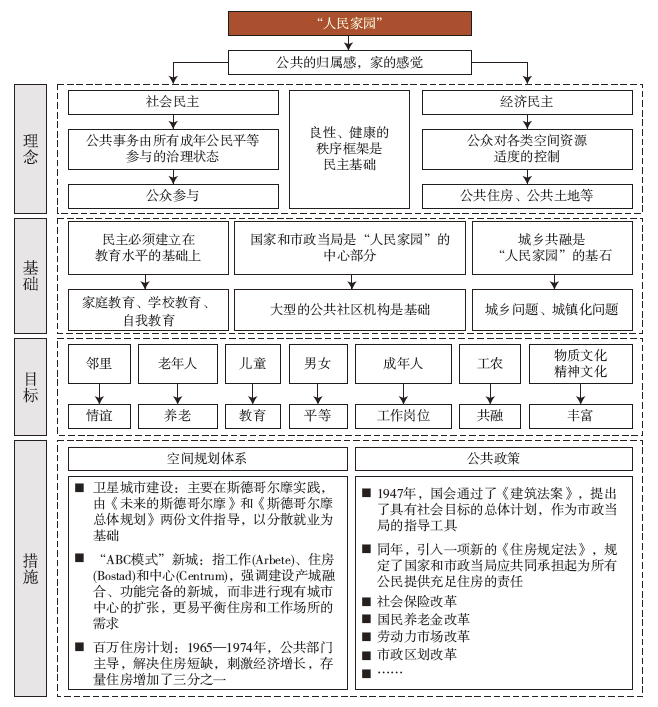

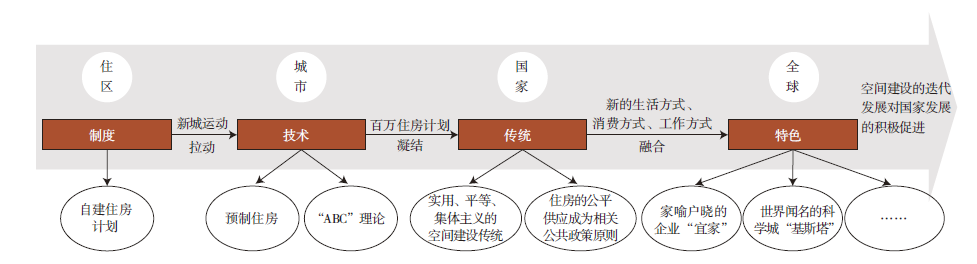

汉森认为,“人民家园”理念的落实需要夯实3项基础。第一,国家和政府以及大型的公共社区机构是“人民家园”的基础;第二,家庭、学校和自我教育是“人民家园”中必须保障的要素;第三,工农共融是“人民家园”的基石。投射到当前,即城乡问题、城镇化问题的妥善处理。见图2。

图2 “人民家园”理念及实践框架

“人民家园”锚定所有人民并强调要创造一个能使邻里之间建立情谊的社会和物质空间,除了老有所养、幼有所教、男女平等之外,要为成年人提供充足的工作岗位,为城乡共融创造环境和条件,物质文化与精神文化都有丰富的供给。这些目标直接反馈为空间规划体系与公共政策的具体方向。

从1940—1950年代开始,“人民家园”的目标理念开始在物质空间层面呈现,这一阶段改善住房质量是核心目标。如在斯德哥尔摩,从1950—1970年间每年得以规划和建设一个全新的城区,这些新城逐渐成为了通勤、社区和就业中心。

2 “人民家园”目标理念下的斯德哥尔摩新城建设——魏林比

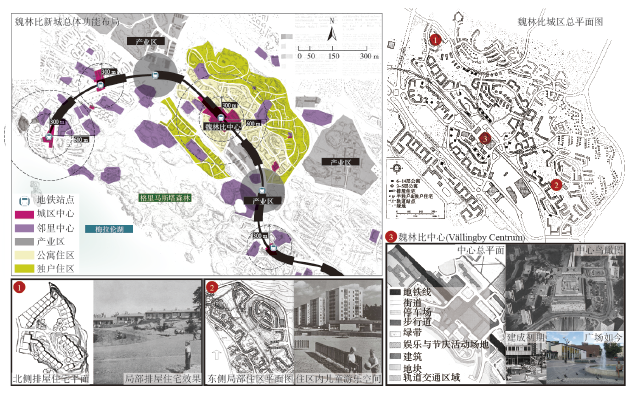

1954年建成的魏林比(Vällingby) 新城是“人民家园”理念落实的一部分,位于斯德哥尔摩市海瑟尔比-魏林比区(Hässelby-Vällingby),初期设想至少2万—3万名居民在此生活。新城包括多个城区,每个城区有各自的中心,沿地铁线成串分布。图3详细展示了魏林比城区与魏林比中心的规划。

图3 魏林比新城1951 年总体规划

1960年代至今,学术界都将魏林比作为一个先锋新城来研究,认为它与“人民家园”倡导的国家模式相契合,集中体现了“中间道路”这一思想体系,在这里创新实践了一种规划范式——“ABC新城”(ABC-Town),将公共福利、工作岗位供应、住宅与社区中心凝聚为一个整体。

2.1 “ABC”理论:20 世纪多种新城理论的集成与升级

2.1.1 理论源流

“ABC”理论是在“人民家园”思想背景下融合、改良了多种理论而形成的。

19世纪诞生于工业化与城市化背景的“田园城市”(Garden Cities) 理论,带有乌托邦色彩,对瑞典的新城建设产生了重要影响,瑞典早期的实践延续了18世纪卢梭“回归自然”的哲学信条,混合着瑞典地方主义与民族浪漫主义,尝试在远离城市中心区的自然景观所在、世代农耕记忆所在之处开辟理想中美好的花园新城。但很快绅士化、白领化的趋势就引起了当局的警惕,1926年斯德哥尔摩市开展“自建住房计划”,对“田园城市”规划理念进行社会性改良,即由国家批量生产标准化部件,建筑师负责在规划层面把控建筑的外观,最后由每个家庭开展自建。这一制度奠定了瑞典新城发展中面向“全体人民”的核心价值观,以人人平等拥有住房、人人平等享受服务为新城建设的基本目标。

20 世纪初美国城市规划师科拉伦斯·佩里(Clarence Perry) 提出“邻里单元”(Neighborhood unit),作为“田园城市”思想的余脉,也是指导瑞典新城规划的重要理论之一。1930—1940年代的新城发展初期,斯德哥尔摩周围的郊区呈现单一住区功能,在“邻里单元”理论指导下,新城规划师们试图将社会服务与商业服务纳入新的城市空间。然而发展情况逐渐显示出,许多新城仍缺少一个重要部分——工作。

二战后,同样作为“田园城市”思想余脉的英国“新城运动”(New Town Movement),强调建设既能生活又能工作的、平衡和独立自足的新城,瑞典受其影响,明确了新城建设应以分散老城的就业为基础。

此外, 刘易斯• 芒福德(Lewis Mumford) 的《城市文化》瑞典译本在1940年出版,深刻影响了瑞典对新城建设活动背后政治意义和文化意义的认识,催生了国家层面新城发展建设与福利制度推行的合二为一,自此具有瑞典独特政治理念与文化理念的新城规划模式逐渐清晰。帕特里克• 阿伯克龙比(Patrick Abercrombie) 于1944年编制的《大伦敦计划》又进一步为瑞典的新城规划纲领提供了行动方案参考,由此瑞典的新城规划理念落实转化为一个独特的规划模型——“ABC”理论模型。

2.1.2 “ABC”理论模型

“ABC”是瑞典语的首字母,“A”即“工作”(arbete),“B”即“住房”(bostad),“C”即“中心”(centrum)。其目标是建造具有独立特征的卫星城,与母城保持较强联系,在此工作的人应达到一半以上。基于这一理论最初构想了两种规划模式(图4)。

图4 “ABC”理论规划模型

模型一,城区与产业区间隔布局,各自有独立的轨道站点,可通往主城区,站点间隔约1800 m,所有住区都布局在站点900 m以内,这一径向距离也大致决定了新城的最大尺度,初步设想容纳约3.3万人。模型二则更为紧凑,城区中以公寓住宅为主,轨道站点间隔约1100 m,初步设想容纳约2.4万人。经实践验证,第一种模式更为成功。图4同时详细解析了第一种规划模型的各类用地布局和规模,其中公有的“共享耕地”(瑞典语kolonilotter),是由政府出租给个人用于小规模种植的土地。

2.2 “ABC”理论模型在魏林比规划结构中的落位

“ABC”模型中以“工作”“住房”“中心”三要素为核心的布局模式呈现出五种结构特征,分别为:①聚焦“工作”要素,沿地铁线形成“工作—中心—工作”的城际布局模式;②聚焦“住房”要素,围绕中心形成“公寓住区—独户住区”的住区布局模式;③聚焦“中心”要素,在新城中形成“城区中心—邻里中心”的两级中心体系;④以“中心—住区—工作”的空间组织逻辑融合三项要素,建构起产城融合的新城形态;⑤在交通层面形成“轨道—车行—慢行”相互独立的交通体系。这些特征均在魏林比新城的规划中得到落位。见表1。

此外,魏林比新城重视将建筑与丰富的文化景观和自然景观相衔接。尽管住宅呈现出规则、秩序的标准样板形式以体现人人平等、每个家庭平等,但从城市维度出发,延续并保留了丰富的自然景观形态,如从空间层面组织起与格里马斯塔森林(Grimsta) 和梅拉伦湖(Mälaren) 的联系,由于大多数瑞典人成长于密切接触自然的环境中,融入自然景观能够提供给居民一种“家的感觉”,含有“人民家园”的社会含义。从整体的交通系统也可看出城乡空间呈现出和谐共融的特色。见表1。

2.3 魏林比新城中的“ABC”要素分析

“ABC”理论所倡导的工作、住房、中心三要素在新城空间中的组织逻辑为魏林比成为一个产城融合的新城奠定了结构基础,此外针对三要素进一步的规划设计和政策设计是魏林比成为理想新城的关键。

2.3.1 就业:工作岗位的保障是新城繁荣的基础

对比魏林比与其他两个“新城运动”早期的新城实践(表2),英国的斯蒂夫尼奇(Stevenage) 设置了较高的就业门槛使得新城的阶层过于单一,芬兰的塔皮奥拉(Tapiola)在第一阶段的实践中甚至没有规划工作空间,导致这两个新城在发展初期一定程度上背离了“新城运动”强调产城融合的初衷。魏林比则在建成之初就在就业方面显示出成效,虽然大多数企业在魏林比的落户时间晚于计划,很多居住在斯德哥尔摩老城的人来魏林比工作,下班后依然回到市区生活,但魏林比仍然实现了近一半的人口就近工作,体现出新城在工作岗位供应方面的成效。

2.3.2 服务:“人民家园”中大型综合的公共社区机构

“人民家园”理念蓝图中强调国家和政府是“人民家园”的主体,一方面指由国家和政府掌握组织公共服务的权力,另一方面指大型的公共社区机构群将作为新城的中心与核心。

分析魏林比新城的“中心”要素(图3) 可知:从结构层面,魏林比中心(Vällingby Centrum) 既是综合服务中心,也是交通集散中心,这一复合结构的中心模式作为如今TOD模式的雏形,广泛影响了全球的城市,揭示出公共服务的组织既是治理问题,也是经济问题;在配套层面,满足面向全体人民的综合服务需求,功能包括零售商业、电影院、图书馆、社区中心、医院、教堂和一定比例的公寓,影响了此后TOD开发的综合配套模式;在交通层面,人车分离的慢行体系成为此后全球慢行友好空间的先驱之一,在人车分离的基础上,各种各样的商店和服务,连同交通枢纽、休憩设施、环形铺路、喷泉,以及特色鲜明的灯柱和店招设计,综合营造出富有创造力的慢行空间,对这些要素的积极描述此后不断出现在全球各地规划师、建筑师们的魏林比新城游历记录中。

2.3.3 居所:实现“人民家园”目标理念的核心

住房的公平供给、条件改善和环境提升是整个1930—1970 年代瑞典落实“人民家园”理念、发展福利国家的基石。二战前斯德哥尔摩的城市密度是伦敦的两倍,租金是哥本哈根的两倍,住房条件是欧洲最恶劣的城市之一。为实现“人人享有负担得起的体面住房”,“人民家园”理念体系在居所层面重点关注3个问题:住房的充足供应、公平分配、公平使用。

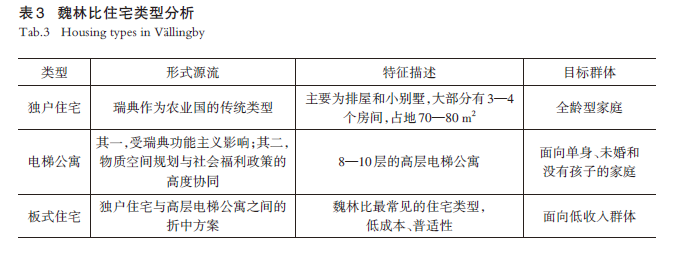

从住房供应的角度看,魏林比规划实践中对住房模式展开的多类型探索重新定义了居住空间和人民的现代生活方式,是整个瑞典历史居住传统、现代功能主义与时代社会需要的融合缩影(表3),成为了1965—1974年间“百万住房计划”[19]的住区原型,此后两间卧室一间厨房的公寓成为最低标准,公共绿地、文化设施与就近的工作和商业不再是精英阶层的专属。

在保障住房充足供应的基础上,国家基于“社会社团主义”思想形成了一套“ 社团主义推行政策”(coporatist implementation),专门作用于整个瑞典的住房租赁行业,包括租金控制政策以及保障租户在日常生活与住房更新等多方面享有参与决策权的住房民主政策,以此实现住房的公平分配与公平使用,保证了城市居民与迁入城市的乡村人口都有平等的机会获得低价、高标准的现代住房,成为了解决瑞典住房问题的关键政策,也进一步促进了城乡共融的发展。

3 “人民家园”理念及实践的社会影响

“人民家园”理念通过作用于物质空间规划进而影响社会发展,其理念传导路径见图5。通过研究魏林比新城全生命周期的规划实践,发现其综合实践过程中形成了一套围绕“人民家园”理念的空间规划方法、规划过程管理机制以及政策支撑体系,最终以评定魏林比为国家文化遗产的形式巩固了整套综合实践的成效,对瑞典国内及国际社会都产生了重要影响,总结为以下4点。

图5 “人民家园”理念传导过程

3.1 推动城乡建设理念迭代发展

“人民家园”目标理念下的规划技术方法推动了城乡建设理念的迭代发展,过程见图6。首先经历了从制度到技术的拉动, 1926 年在诺拉安比(Norra Ängby) 等地实践的“自建住房计划”开启了瑞典空间建设模式与方法的本土化转型,此后“预制住房”成为了支撑这一制度而衍生出的重要新城空间建设方法。魏林比作为斯德哥尔摩老城外延路线上紧邻诺拉安比的新城,自然而然继承了这一空间建设模式与其内涵的实用、平等、自给自足的价值内核,同时创新实践了“ABC”规划理论,将技术探索从住房、住区层面升级到城市维度,将建设的形式和标准升级为一种具有凝聚力的社区治理模式。

图6 “人民家园”思想体系下的城乡建设迭代进程

此后在“百万住房计划”的推动下,魏林比作为规划模板培育了众多新城,使城乡建设技术在大量的异地繁衍中逐渐凝结为瑞典独特的空间建设传统——以实用主义、平等主义、集体主义为内核。基于这一传统,在不断融合新的生活方式、消费方式、工作方式的迭代过程中,衍生出众多富有国家特色、闻名世界的产业与空间。最著名的就是瑞典国民品牌“宜家家居”(IKEA),它的出现和成功并非偶然,标准化的预制构件,装配式的家具形式,这些创新特点正是根植于瑞典独特的空间建设传统。还有全球第二大科学城基斯塔(Kista),在继承魏林比规划模式的基础上细化混合用地颗粒度,将社区式的邻里互助、服务共享引入创新空间,在全球科学城中以人文性独树一帜,吸引容纳了许多全球公司的总部与展厅,如爱立信、IBM等,成为充满活力的新型技术大社区与创新活动大家园。

3.2 治理视角下的规划过程管理样板

以魏林比为代表的空间规划时期,吸纳技术专家进入决策体系的过程管理机制为现代主义建筑师、规划师提供了与政策兼容并蓄的空间,规划师、建筑师和政治家有机会坐在谈判桌前,相互分享对进步和现代化的理念与认识,政策意识、文化意识、美学意识等多重意识形态在二者之间达成共识,探索出一种政治家与技术专家共同携手就社会事务与城市发展共商共建的合作模式。

以魏林比新城规划师斯文• 马科利乌斯(Sven Markelius)为例,他既是国际现代建筑协会(CIAM) 成员也是社会民主党人,既是瑞典皇家规划委员会的主席,也是斯德哥尔摩城市规划办公室的主任。得益于此,他既是瑞典国内与国际现代主义思想之间的桥梁,也是现代主义先锋派与社会民主党之间的纽带,相似的锚点还有很多。这一融合政策领域与技术领域的过程管理方法使城市建设往往能够深入社会的根本需求与变化中,将城市问题与社会问题联系在一起探索治理方案。

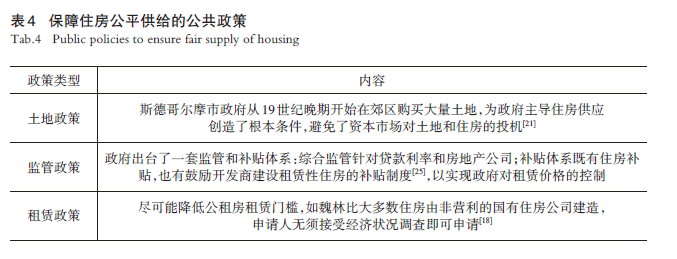

3.3 保障空间资源公平分配的政策样板

在推动住房量产的同时,政府还出台了一系列公共政策以保障住房供给尽可能人人平等(表4),这些政策使政府能够在很大程度上控制:建设什么样的住房、在哪里建设以及最终住户的成本是多少。

更重要的是,围绕“人民家园”目标理念的住房保障体系是伴随新城规划全过程的。从土地政策的部署开始,到在规划布局过程中紧密结合监管政策控制保障性住房,既能布局在交通便捷、配套设施丰富的区域,也能控制租赁价格,如前文魏林比的规划解析中,用于租赁的公寓住房反而布局在紧靠城区中心的位置,便于集中、就近享受服务与轨道交通,同时公寓住宅较高的密度也反过来支撑了中心区域的人口活力。

这一将住房公共政策融入规划全生命周期的方法使空间资源的公平分配从住房公平供应提升到了包括配套服务设施、自然资源、文化资源在内的整体空间资源公平分配的维度,成为了此后保障社会公平的政策样板。

3.4 生长中的文化遗产:城市发展新愿景的范式原型

魏林比于1987年被认定为国家文化遗产,城区中多座建筑受《文化遗产法》严格保护,以此纪念和保护一段为建设“人民家园”而努力的国家历史,持续维护魏林比作为第一个“人民家园”样板的国际声誉。

魏林比在全球一直保持着较高的社会影响力,尤其是建成后的20余年里,世界各地的政府团体、专业团体和个人到访络绎不绝。“魏林比为许多到访的人提供了新的想法、新的挑战,或坚定了原本的信念”,彼得• 霍尔(Peter Hall)在短文中回忆1955年,23岁的他第一次到访魏林比的经历,“访问魏林比对我和其他许多人来说,都是一个决定性的时刻,是一个伴随我一生的启示”,以及“对于任何一个1950年代心怀热切的学生而言都是如此,这次旅行揭示了综合规划的可能性,从区域战略到模式化的新城住区再到人民的生活福祉,斯堪的纳维亚的国家可以通过社会民主政府,将建设一个完美城市的决心、远见和能力结合在一起”。从这些主观描述中可以窥见魏林比新城在那个时代对一颗具体心灵的影响。

1980—1990年代,人民的生活方式发生了变化,越来越多的家庭更依赖汽车,人车分离体系变得不便,因而许多人搬离魏林比。每一种规划模式都有其时代性,魏林比并未停留在文化遗产层面的影响力,至今仍在尝试寻求新的成长与改变,以适应时代变革与人民生活方式的转变。当前魏林比已成为响应时代需求的范式原型,以它为母题发展出了应对城市发展新愿景的“ABC 2.0”,即“活力之城”(Activity Based City),面对流失的人口、局部的萧条以及遭受冲击的“小镇精神”,以“活力复兴”为新的发展目标,体现为一种生长中的文化遗产特征。目前由斯德哥尔摩政府联合多家知名企业,如科进全球(WSP)、斯堪尼亚汽车(Scania)、中国港铁(MTR)等,共同搭建了一个以“ABC 2.0”为主题的研讨平台,围绕“斯德哥尔摩地区如何面向未来”等时代发展新议题,共同探索一个理想的城市新范式。

魏林比作为一个在世界范围内极具代表性和影响力的新城,也在不断应对新的时代考验和文化冲击,人们也在观察和研究它的同时不断思考,理想的城市究竟如何,这也正是文化遗产的生命力所在。

4 思考

我国的老一辈革命家明确了“我们的国家是人民共和国,我们的政府是人民政府,我们的城市是人民的城市”这一根本的“人民观”,在“一五”“二五”时期带领人民开展了诸如“工人新村”“单位大院”等社会主义改造和建设,形成了早期“服务型”的“人民观”。改革开放后邓小平提出“三个有利于”标准,其中“有利于提高人民的生活水平”将“人民观”从社会革命转向城市建设,开启了1980年代城市规划领域对生活服务配建标准的研究。2013年习近平总书记在党的十八届三中全会提出,改革的出发点和落脚点是“促进社会公平正义,增进人民福祉”,并明确提出以人民为中心的工作导向,将“人民观”拓展成为“人民中心观”。学术界围绕“以人民为中心”展开了对规划编制与发展路径的探索,上海市开展了“15分钟生活圈”的规划实践并推广全国。在“人民中心观”下,“人民城市”理念随之确立,2015年举行的中央城市工作会议上,习近平总书记正式提出“人民城市”重要理念,不仅揭示了社会主义现代化城市的人民性,更为我们在新时代推进城市建设发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

从“工人新村”“单位大院”的社区模式,到1980 年代的生活服务配建标准,再到“生活圈”的规划技术标准,如今“人民城市”作为最高城市发展理念,在根植于马克思主义中国化的中国特色社会主义思想带领下,我们形成了一套自己的“人民观”诠释与城市“人民性”探索。

尽管成长于不同的土壤,发展形成了不同的脉络,但无论是瑞典的“人民家园”还是我国的“人民城市”,都发源于马克思主义人民性这颗思想种子,同为谋求“人民福祉”,同为“应人民所需”。两国虽在体制等多个方面不尽相同,但我们仍可参考其目标理念实现过程中的技术方法与路径,为我国“人民城市”目标理念的实践框架搭建提供镜鉴,以此增进彼此在“人民观”层面的相互交流和探讨,促进彼此在提升城市“人民性”这一事业中的发展进程。

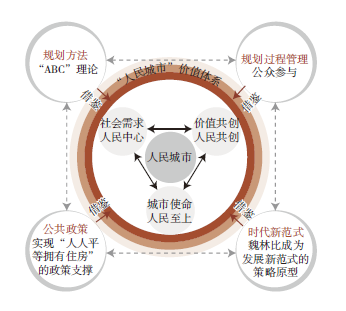

通过对瑞典“人民家园”理念体系的实践及影响研究,发现其以“ABC”理论为核心的规划方法、“政府—专家”合作式的规划过程管理机制、从住房公平分配到保障社会公平的公共政策,以及适应新时期的规划范式转型等内容,对我国“人民城市”社会价值体系向城市物质空间延展、转化,具有一定的借鉴意义。见图7。

图7 对贯彻我国“人民城市”价值体系的借鉴

4.1 基于“ABC”理论的规划方法借鉴:深化我国城市空间的结构模式

瑞典“ 人民家园” 理念下, 以“ABC”理论为核心的空间规划方法,以精准定位当时的人民需求三要素作为核心抓手,从需求要素的精准识别,到围绕要素落位的结构模式,整个过程的一致性和连续性保持,对我国“新城样本”具有重要参考意义。

新城作为我国新市民集中落脚的地带,在需求识别和要素配置方面仍存在“见物不见人”的问题,肖宏伟等研究发现,我国部分新城对中心城区的依赖程度仍较高,仍具有一定卧城属性。由此,响应“人民城市”建设目标,需以空间资源的均衡配置为目标深化城市空间的规划结构模式。目前有生活圈、完整社区等基础的要素框架和规划标准模式,以生活圈为例,其内容缘自《城市居住区规划设计标准》所规定的一套技术标准,这显然是不够的。当前城市空间的营造与配置,已不单单是局部圈层内生活服务的自给自足,而要从综合功能的完整性、均衡性与动态治理维度出发,超出技术标准层面的要求而升级到综合性的城市资源配置,如居晓婷等总结上海五个新城在高端产业、科技创新等功能上存在短板,公共服务与环境品质仍有待提升,这需要将视野拓展向区域甚至全球,在更大范围内协作互补。

4.2 以公众参与为核心的规划过程管理借鉴:进一步拓展“责师”制度

在城市规划领域,由公共政策推动的“政府—专家”合作模式在我国已有初步实践,包括总规划师、总建筑师等各类总师,以及责任规划师和社区规划师,将专家作用融入项目的技术、决策全过程。以此为基础,围绕“人民城市”目标理念,接下来应进一步拓展专家参与的维度,从“人民城市”研究到“人民城市”实践,全程作为共同探索的对象。具体而言,应从以“人民城市”为主题的专项规划研究开始,各省市在政府与专家的合作下进行综合研究与部署,共同划定“人民城市”示范区或先行区,开展从理论到实践的综合规划。

此外,中国式现代化的本质要求是发展全过程人民民主,“总师”“责师”制度实则正是一种“公众参与”的高级形式,是对“人民城市”理念内核的制度回应。

4.3 空间资源公平分配的政策借鉴:从规划全局出发落位住房保障体系

现阶段围绕住房的公平供应与分配,仍然是我国“人民城市”目标理念落实的重要议题。保障性住房的建设部署是我国落实住房公平的重要手段,但目前其供应仍面临空间错配和公平缺失的隐忧:如王承慧等在对南京某保障性住区的居民满意度进行测度时发现,文化、体育、养老等设施普遍不够用,医疗卫生、教育和社区服务等设施质量不高。此外,近年来我国住房保障群体呈现多元化特征,尤其在超大城市中,年龄结构逐渐趋于年轻化,其需求也更加丰富多元,在这一背景下公租房的准入与分配原则就缺乏适应性。

对标瑞典,保障住房公平分配的公共政策作为魏林比规划建设全流程的重要组成部分,从新城建设之初的土地供应,到建设中包括建设融资、建设标准等方面的全程监管,再到建成后低门槛的分配原则,都与新城全生命周期的规划建设协同开展。因此,我国住房保障体系在解决从“无”到“有”的基础上,未来必然要实现从“有”到“优”的质变,从住房本身的公平供应走向包括环境资源、社会资源在内的整体资源分配公平,这便需要将保障性住房的规划建设纳入城市总体规划部署,从全局出发落位住房保障体系,甚至是借助当前空间规划体系改革的窗口期,将住房保障体系的相关公共政策融入国土空间规划的各个环节。

4.4 时代新范式:探索新时期“中国模式”下的理想城市范本

从作为神祇家园的雅典卫城,到我国传统营城理念中“九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市”的都城规划,从代表苏联社会主义城市主义探索的“莫斯科模式”,到在“中间道路”意识形态驱动下以“人民家园”为规划理念的“瑞典模式”,可以发现一种意识形态,一种人类文明的发展倡议,从其模糊的探索阶段开始,理想城市模型就是一个重要的载体。“人民城市”作为我国“中国特色社会主义”意识形态在新时期、新阶段下发展理想的实践转化,其描绘的正是一个代表当代“中国模式”的理想城市模型。

上世纪的魏林比新城作为瑞典探索“人民家园”思想体系向物质空间转化的范式,当前的魏林比依然以“人民家园”理念为核心,探索的是存量环境中的城市活力复兴。同样,我国“人民城市”理论成果的落地转化,一方面在于高标准建设雄安新区、北京城市副中心等重要新城作为“人民城市”示范区,另一方面在于在老城之中探索“人民城市”的实践转化,小到社区级理想城市单元,大到老城的活力复兴对整个城市人民性的影响。

无论是面向世界的新城窗口,还是历久弥新的老城中心,浓缩其中的是中国人民的生活方式、中国人民的社会趣味、中国人民的世代传统,集中探索的是“中国式现代化”如何从抽象的概念转化为具体的方法。我们要构建一套属于自己的“人民城市”建设模式和政策体系,实现“中国式城乡建设现代化”。

本文引用格式:吴松涛, 王婧媛. 瑞典“人民家园”理念下的新城规划实践及社会影响研究[J]. 城市规划学刊,2023(5):110-118. (WU Songtao, WANG Jingyuan. The Practice of New Town Planning in Sweden and Its Social Impacts under the Conceptual Influence of People’s Home[J]. Urban Planning Forum,2023(5):110-118.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2022年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官网链接:https://upforum.tongji.edu.cn/main.htm

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】瑞典“人民家园”理念下的新城规划实践及社会影响研究 | 2023年第5期

规划问道

规划问道