厦门市筼筜湖——这片湖,见证了习近平生态文明思想的生动实践。

1988年,时任厦门市委常委、常务副市长的习近平同志在厦门工作期间高度重视生态环境保护修 复工作,主持召开“综合治理筼筜湖”专题会议,推动筼筜湖开启了蝶变之路。

筼筜湖的蝶变,是生态样板,也是一扇窗口,浓缩了习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践,为全面推进美丽中国建设擘画了新蓝图。

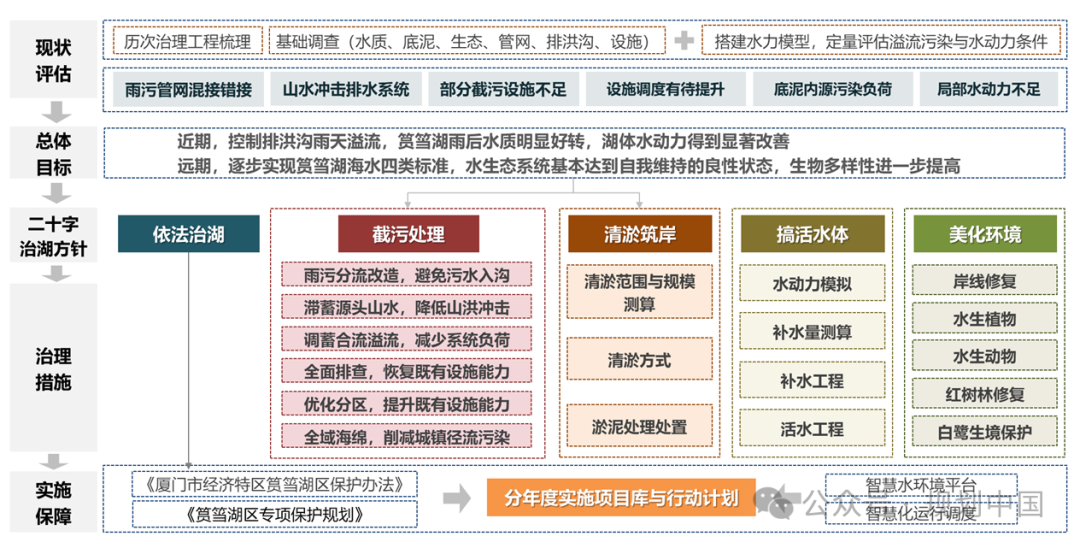

在新发展理念下,需要继续遵循习近平总书记当年提出的 “依法治湖、截污处理、清淤筑岸、搞活水体、美化环境”二十字方针,持续提升筼筜湖流域生态环境质量。本规划通过总结与借鉴历史治理经验,按照源头治理、系统治理、综合治理的思路,着眼筼筜湖上游的城镇雨污水系统,在37平方公里流域范围内找准问题,制定近远期规划方案及系统化治理措施,应用数学模型辅助,构建完善的合流制溢流污染控制体系与雨污分流排水体系,完善流域排水系统运行调度。通过系统工程建设和长效管理,持续提升筼筜湖“清水绿岸、鱼翔浅底、城湖共融”的生态功能和景观功能,打造成为全国高密度城市化地区湖泊治理的典范。

【项目信息】

项目类型:流域水环境治理规划

项目地点:福建省厦门岛

项目规模:流域面积37平方公里

完成时间:2020年12月

获奖情况:2021年度福建省优秀城市规划设计奖二等奖;2021年度全国优秀城乡规划设计奖三等奖;

项目委托编制单位:厦门市市政园林局

主要完成人员:王家卓、张春洋、刘冠琦、栗玉鸿、范丹、范锦、郭紫波、赵智、胡应均、李帅杰、林中奇、王晖晖

【项目简介】

筼筜湖位于厦门本岛西南部高密度核心建成区,毗邻西海域,是一座咸水湖泊。1988年,时任厦门市常务副市长的习近平同志提出了筼筜湖“依法治湖、截污处理、清淤筑岸、搞活水体、美化环境”二十字治理方针。三十多年来,筼筜湖先后经历了数轮大规模整治,水质大大改善,然而随着环湖人口不断集聚,城市污染负荷加大,现状部分污水收集处理系统处于超载状态,水生态环境进一步持续提升的需求明显。本规划通过总结与借鉴历史治理经验,按照源头治理、系统治理、综合治理的思路,着眼筼筜湖上游的城镇雨污水系统,在37平方公里流域范围内找准问题,制定近远期规划方案及系统化治理措施,应用数学模型辅助,构建完善的合流制溢流控制体系与雨污分流排水体系,完善流域排水系统运行调度。通过系统工程建设和长效管理,提升筼筜湖“清水绿岸、鱼翔浅底、城湖共融”的生态功能和景观功能,打造成为全国高密度城市化地区湖泊治理的典范。

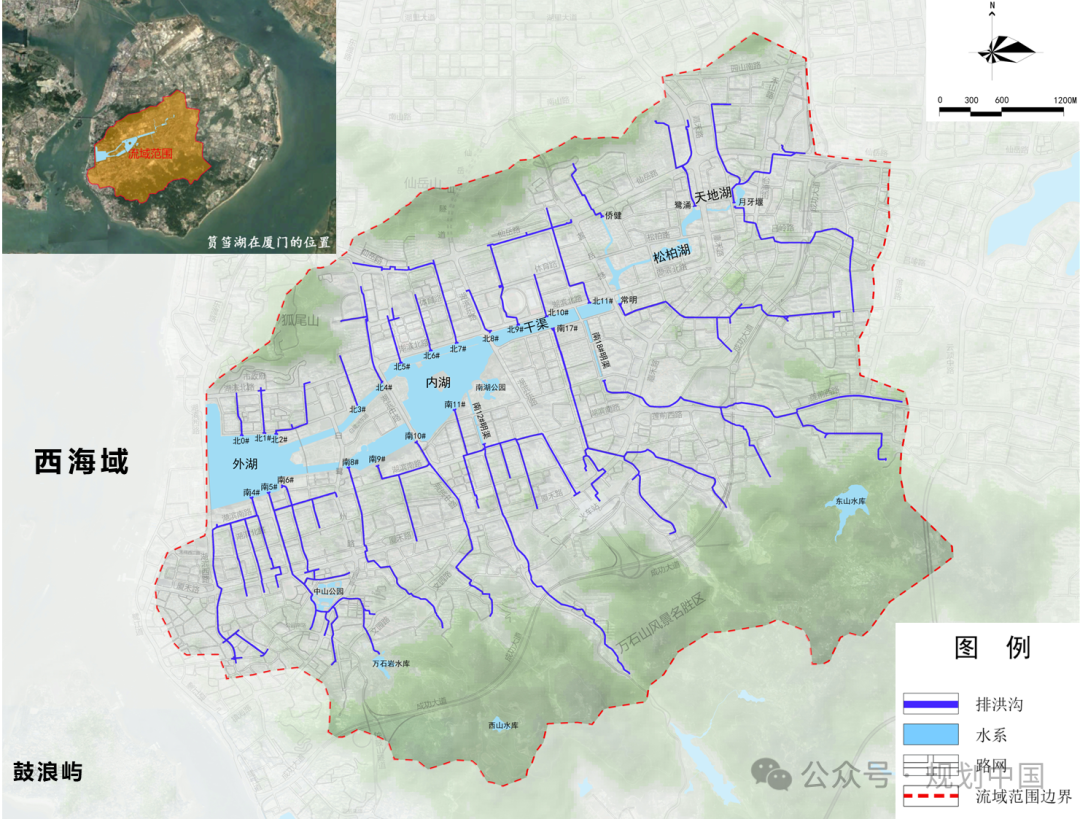

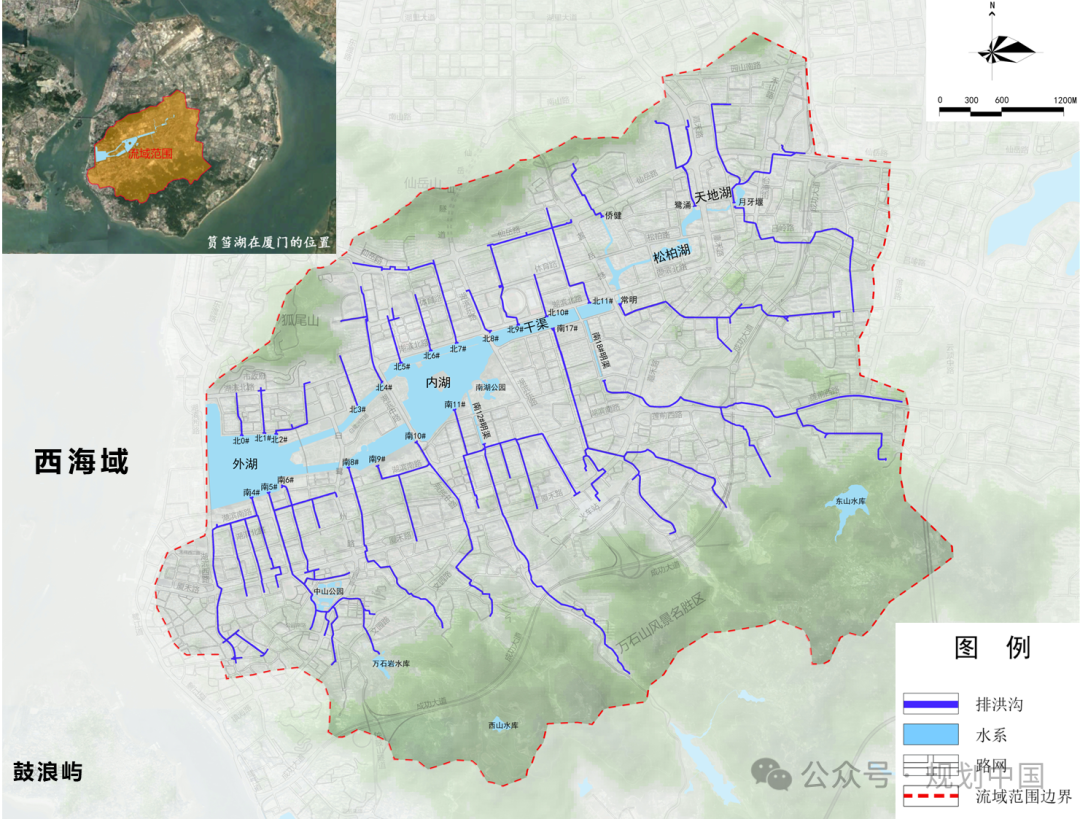

筼筜湖旧称筼筜港,位于厦门本岛西南部,毗邻西海域,清代乾隆年间,“筼筜渔火”被列入厦门八大景观。上世纪70年代围海筑堤,周边逐渐发展为城市高密度核心建成区,现状水域面积缩减至1.6平方公里,由筼筜湖、松柏湖、天地湖三大湖区组成,库容约380万立方米(图1)。筼筜湖承担厦门岛36平方公里范围的防洪排涝和生态景观功能,晴天主要依靠纳排潮闸和海水泵站补充海水,雨天纳潮闸关闭,流域径流经排洪沟排入筼筜湖,依靠排涝泵站将涝水排出外海。

1988年3月30日,时任厦门市常务副市长的习近平同志提出了筼筜湖“依法治湖、截污处理、清淤筑岸、搞活水体、美化环境”二十字治理方针。三十多年来,厦门市先后投入11.3亿元,开展了四轮大规模整治,湖体环境大大改善,晴天水质较稳定。而在雨天,由于末端大截排为主的污水系统处于超载状态,36条排洪沟污水溢流入湖,筼筜湖雨后水质容易反弹。

作为厦门市重要的城市名片,新时代发展背景下,筼筜湖治理面临着新的要求和挑战。为贯彻习近平总书记生态文明思想,从顶层设计到落地实施层面有效指导流域系统治理,持续提升筼筜湖水生态环境,2018年7月,厦门市启动了筼筜湖水环境综合治理流域规划及系统方案编制工作。

Fig.1 Location map of Yundang Lake basin in Xiamen Island

规划的总体目标,是通过流域系统治理,实现筼筜湖“清水绿岸、鱼翔浅底、城湖共融”的生态功能,将筼筜湖打造为厦门市高颜值生态花园城市的“会客厅”,成为全国高密度城市化地区湖泊治理典范。

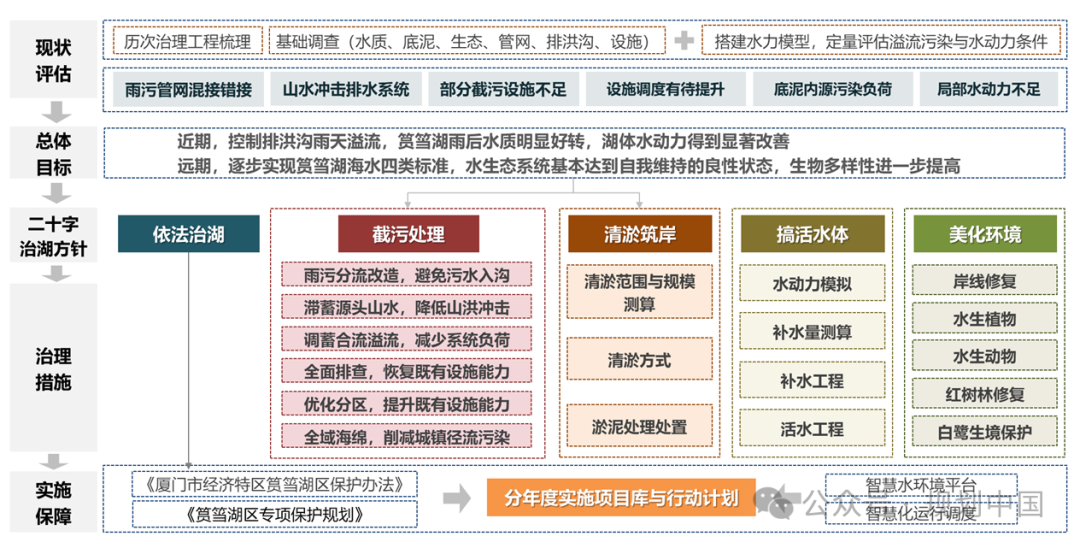

在梳理历次治理措施基础上,在全流域范围内开展调查,布设在线监测设施,定量解析入湖污染,遵照“依法治湖、截污处理、清淤筑岸、搞活水体、美化环境”二十字治湖方针,制定筼筜湖流域治理顶层规划与系统方案,指导近、远期治理工程实施与管理。

以排洪沟雨天溢流污染控制为核心,合理划定雨污分流改造范围:一是污水尽量不入排洪沟,具备条件地区构建完善的分流制雨污水排放系统;二是统筹兼顾,保留合流制区域,通过清污分流、调蓄设施、污水分区优化与配套厂站协同,构建完善的合流制溢流(combined sewer overflow, CSO)污染控制体系,年均溢流污染频次不超过10次,并借助数学模型定量校核、优化工程措施与调度方案。在系统控源截污基础上,实施生态清淤与水动力改善。近期,筼筜湖雨后水质明显好转,湖体水动力得到显著改善。远期,逐步实现筼筜湖海水四类水质标准,水生态系统基本达到自我维持的良性状态,生物多样性进一步提高(图2)。

Fig.2 Technical route of watershed planning and systematic treatment scheme of Yundang Lake basin

(1)水力数学模型评估雨天溢流污染

合流制、雨污混错接使原本承担雨洪排放功能的排洪沟中收集了生活污水,环湖建有5套大截排式截污系统,由于截污系统不完善、污水厂站能力不匹配等原因,排洪沟雨天溢流、筼筜湖雨后水质容易恶化。针对上述问题,规划选用Infoworks ICM工具,模拟复杂的排水构筑物及其调度运行模式,耦合典型年分钟级降雨、下垫面、汇水区、排洪沟、节制闸、管网、泵站、污水量等参数构建水力模型,对筼筜湖南岸片区全年溢流污染进行定量评估,辅助溢流污染控制方案制定与实施效果评估。

受岸线形态与湖底地形影响,湖体存在多处缓流区,水生动植物受水质咸淡交替盐度变化影响,生长迁移缓慢,湖体循环流动性与自净能力较差。针对上述问题,规划采用EFDC模型,根据潮位、湖底地形及水利构筑物运行规则等构建水动力模型,模拟湖体水动力状态,辅助水动力改善方案比选。

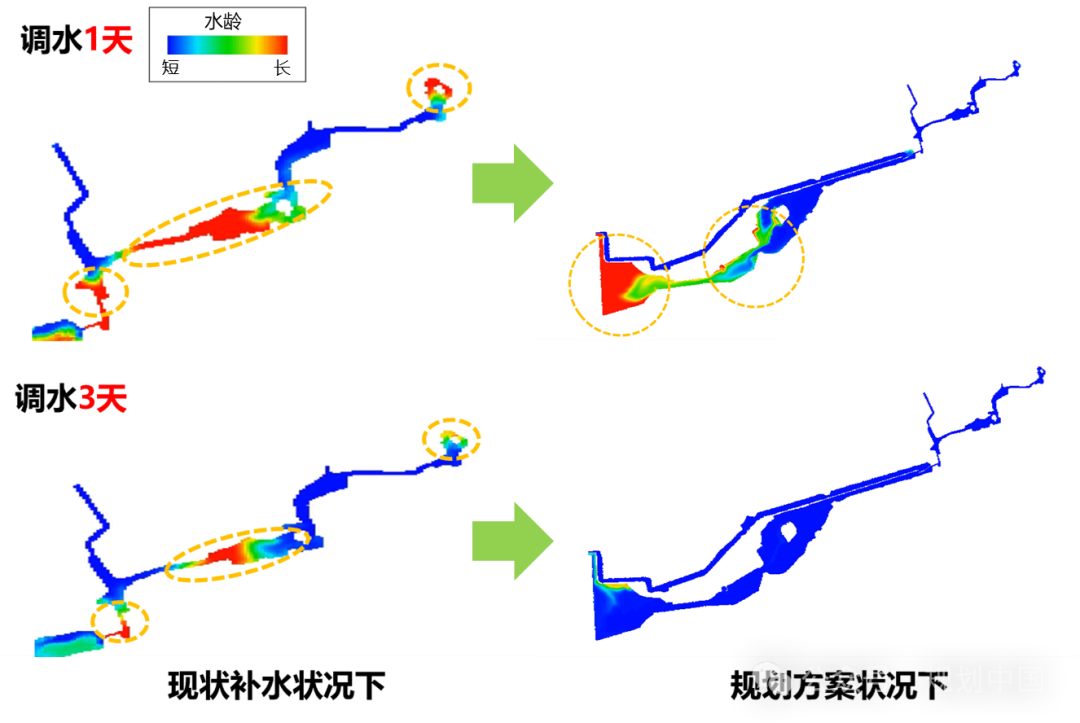

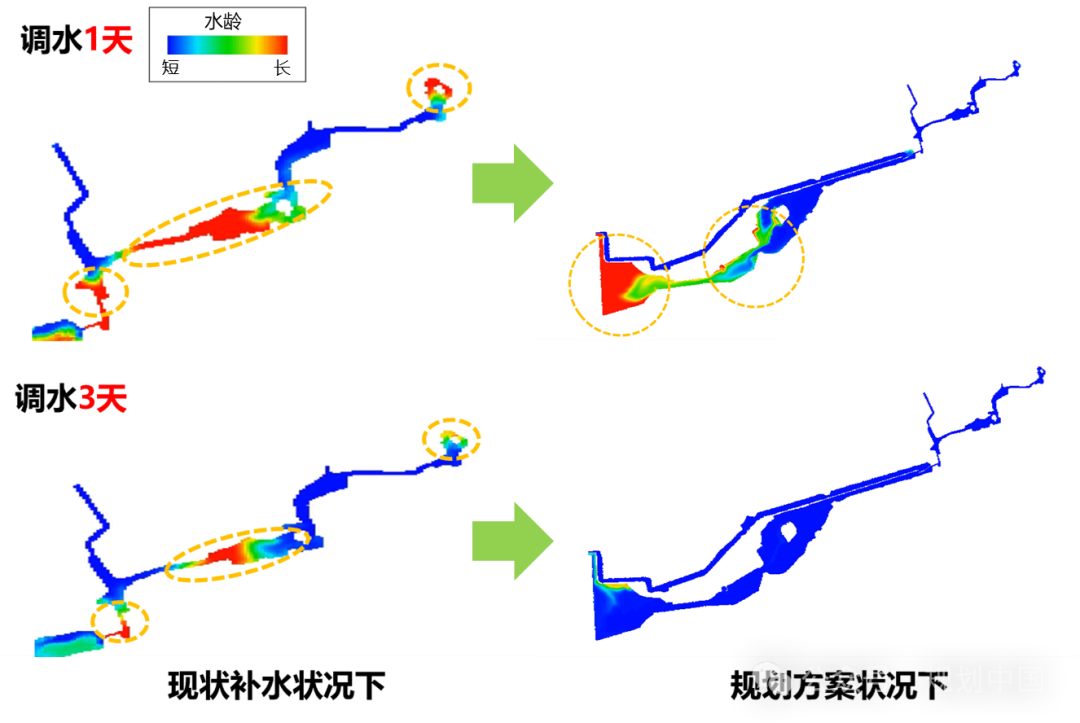

根据瞬时流速法、示踪剂法模拟,筼筜外湖存在6处死水区,水体流速慢、换水周期长;现状补水工况下,松柏湖、天地湖10天才能基本完成水体更新,局部死水区仍未完成更新,不利于污染物排除,需要采取针对性改善措施。

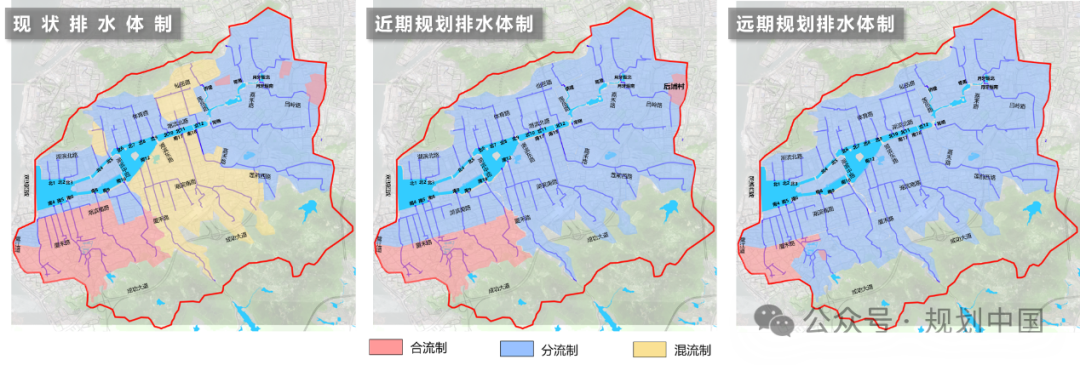

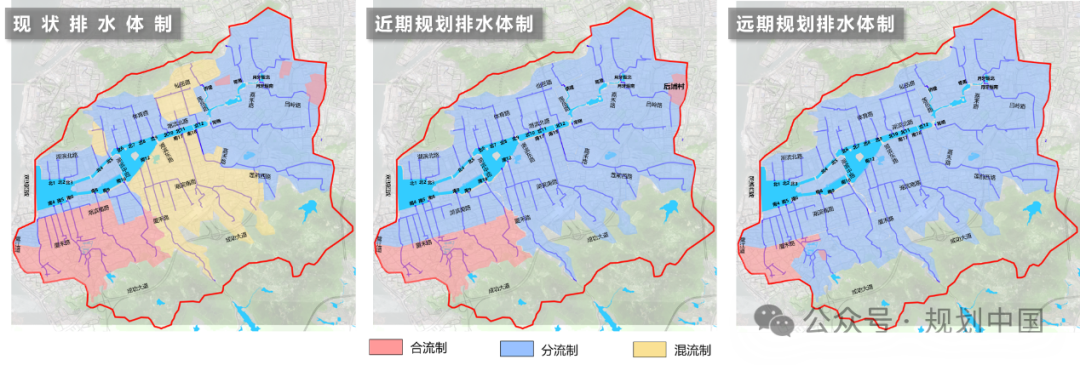

持续推进筼筜湖流域雨污分流改造,优化流域排水体制,尽可能让污水不入排洪沟,排洪沟成为雨水专用通道,彻底消除溢流污染。在识别改造难易度基础上,结合排水分区重要性、整体性等因素,遵循“易改则改、能改则改、若改尽改”原则,合理制定近远期改造范围与方案。

易改则改:南岸1~8#沟环湖、北岸、松柏湖、天地湖等区域建设年代较新,现状为分流制排水体制,雨污混错接改造难度较低,规划近期全面实现雨污分流。

能改则改:对全局影响大的排水分区,如南岸1~8#沟厦禾路以北区域位于截污系统最下游,排洪沟经3道截流,对整个截污系统和污水厂冲击大;南岸11~18#沟为分流、合流交错的混流区域,因汇水面积与入沟污水量较大,排洪沟溢流频次高、污染负荷占比高。近期规划对上述两个区域攻坚克难实现雨污分流。

若改尽改:从排水分区整体考虑,为尽量避免上合下分、上分下合导致末端仍需截污,应尽可能实现排水分区整体分流制。

保留合流:南岸1~4#沟厦禾路以南以及5~6#沟百家村区域,为本岛的老旧城区,中山路一带建筑历史悠久,人流车流密集、商铺集中,地块与道路均为合流制。对这些确实不具备雨污分流改造条件的地区,规划永久保留为合流制。

近3年,雨污混错接改造面积19.5平方公里,雨污分流改造面积1.23平方公里,完整的雨污分流制地区达到88%;远期,雨污分流制地区比例达到94%(图3)。

Fig.3 Drainage system plan of Yundang Lake basin

筼筜湖南岸排洪沟起源于万石山风景名胜区,山体面积占南岸总汇水面积的1/3。山泉水源源不断汇入山脚下的排洪沟,经测算,日均径流量约3000吨。针对山体汇水面积大、永久保留合流制和近期难以彻底分流的排洪沟,规划实施源头山水滞蓄与清污分流,通过“调、蓄、排、用”组合,降低山洪对截污系统的冲击,降低近期溢流风险,提高污水处理效能(图4)。

一是“调”。改造万石岩水库固定式溢流堰与中山公园上提式节制闸,加强水库、公园水体与排洪沟联合调度,汛前预降水位,挖掘既有水体调蓄能力3万立方米。

二是“蓄”。新增山洪调蓄空间,南岸10#沟上游、扩建花卉园水库为小型蓄水库,南岸17#沟上游、新建1座东坪山安置区山洪调蓄池。结合万石岩水库与中山公园水体调度,共计新增调蓄空间5.2万立方米。

三是“排”。规划沿万石岩水库、中山公园至筼筜湖的南岸5-6#沟外侧,新建清水排放通道,将山体径流直接排放至中山公园水体和筼筜湖作为优质补水,与排洪沟中污水分开,实现清污分流。

四是“用”。规划利用南岸10#沟花卉园蓄水库供给厦门植物园绿化浇洒和下游城区市政杂用水,实现山水资源化利用。经预处理后满足市政杂用水质标准,建设供水管线及配套泵站输送至厦禾路,设计供水量125吨/小时,全年可利用水资源量约70万吨。

Fig.4 Mountain flood regulation, storage and discharge facilities plan of Yundang Lake basin

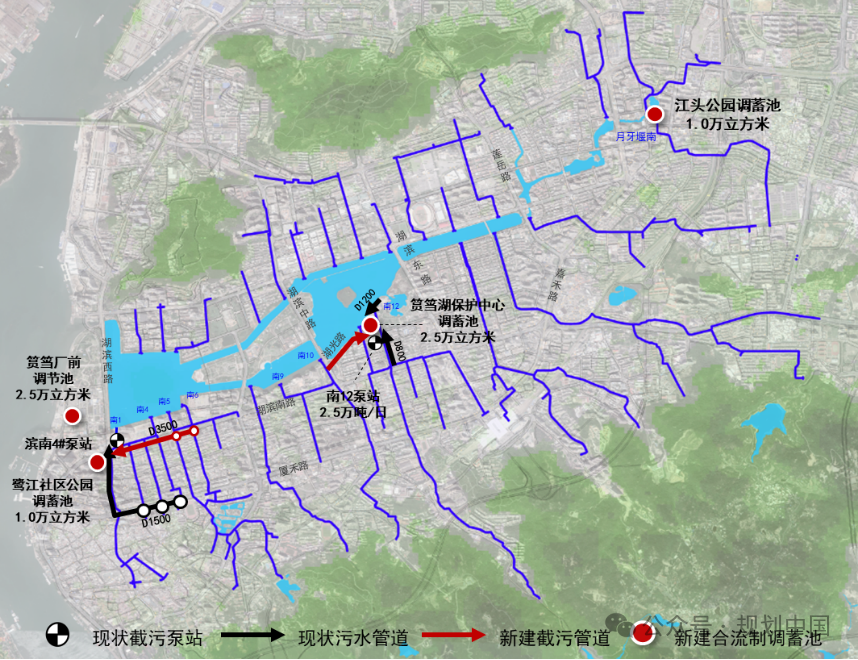

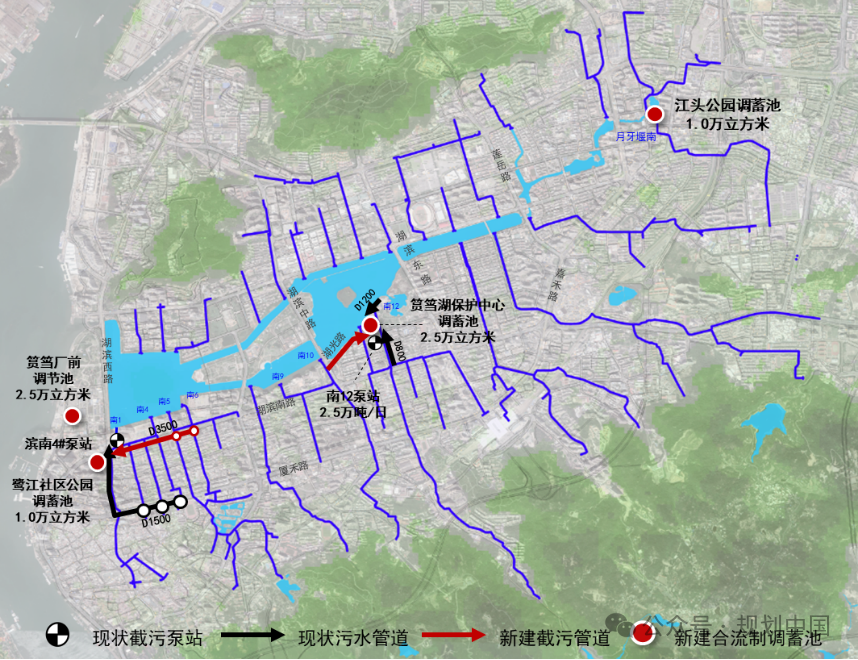

筼筜湖当前多道末端截流的方式,存在截流水量大、缓冲和调蓄峰值能力差、厂站能力难匹配等不足,仅依靠增设截流方式难以实现对溢流污染的控制,需要构建在线调蓄、末端截污、泵站提升、厂站处理的CSO污染综合控制体系。

对近期规划合流制的区域,综合考虑水环境与防汛要求、既有设施规模、工程可实施性以及投入产出比等因素,最终确定CSO控制目标为:30毫米以下场次降雨不发生溢流的控制目标,对应全年溢流频次不超过10次。

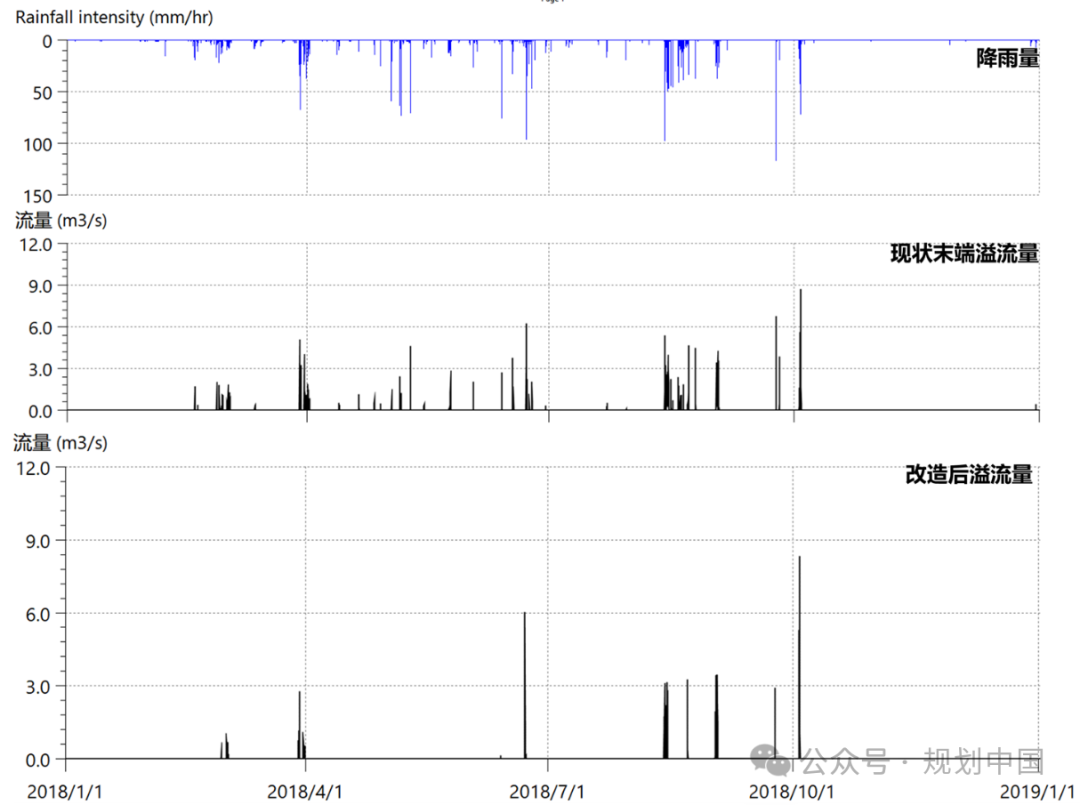

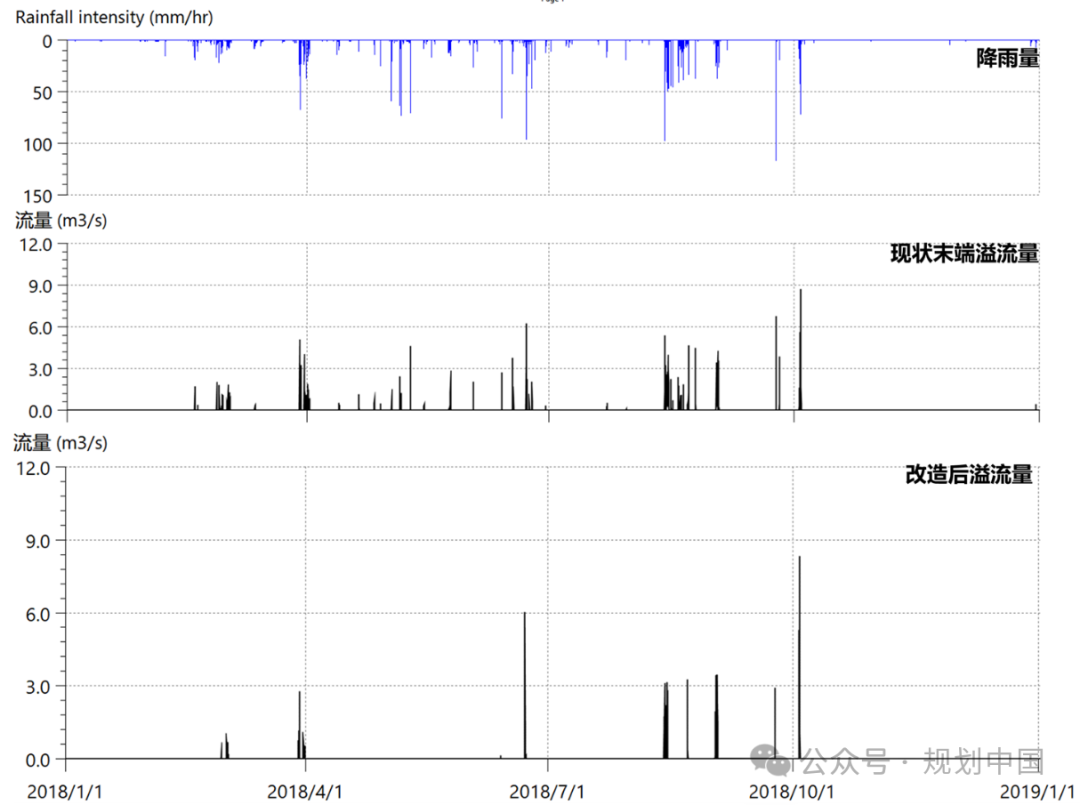

规划充分利用流域内既有的泵站与管道设施,经过模型辅助比选与论证,规划新建3座合流制调蓄池、1条在线调蓄管道,调蓄雨天混合污水错峰排放至污水厂处理,与筼筜污水厂前调节池联合调度,流域总调蓄规模达到9.3万立方米,减轻了截污系统与污水处理系统负荷(图5)。经模型模拟验证,近期改造后,环湖排洪沟溢流频次全部降低至10次以下,达到了规划治理目标(图6)。在规划新建的智慧监控与自控平台融入水力模型,实现流域排水系统的智慧化管理,优化调度管理水平,最大化发挥每处排水设施的功能,协同控制溢流污染。

Fig.5 Overflow pollution control facilities plan of Yundang Lake basin

图6 改造前后溢流情况对比图(以南10排洪沟为例)

Fig.6 Comparison diagram of overflow before and after reconstruction(Take South 10 flood discharge ditch as an example)

筼筜污水厂设计规模30万吨/日,服务人口约87.5万,旱季污水量约23.7万吨/日,发生20毫米以上降雨,污水厂即超负荷。污水厂前共3座主泵站,滨南4泵站服务南岸第一干管,利用率不足一半;而夏禾泵站、滨北3泵站分别服务南岸第二与第三干管、北岸截污干管,旱天已满负荷,雨天无富余提升能力。

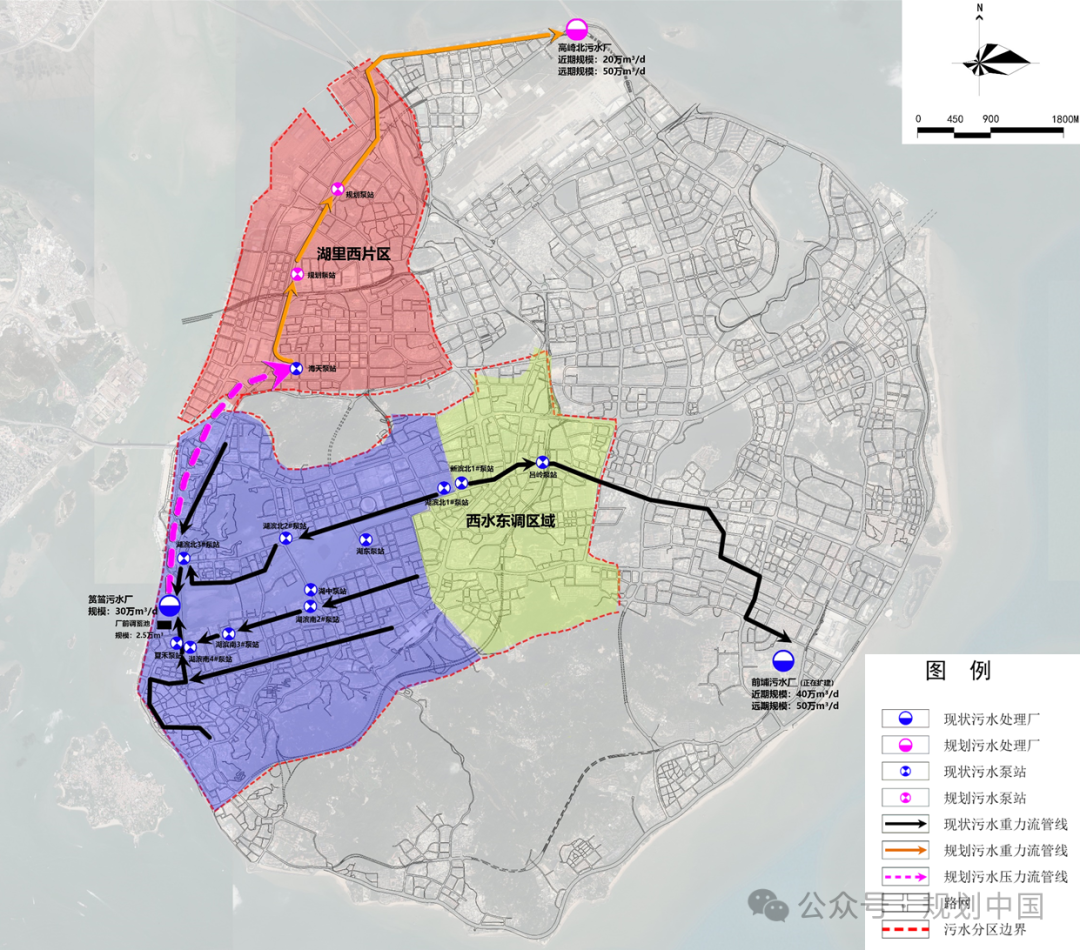

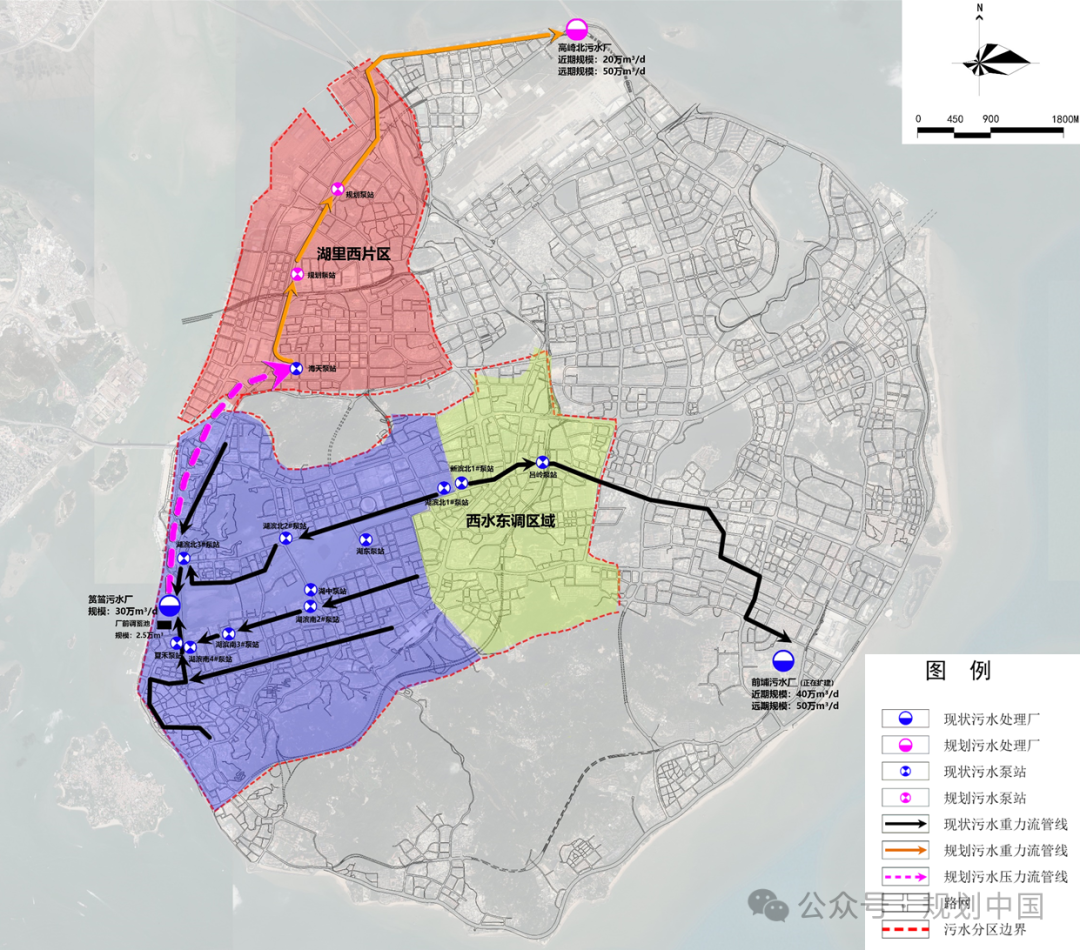

针对污水厂站设施规模难以匹配雨季截污系统污水提升与处理需求问题,规划分离湖里西片区、筼筜湖东片区污水至拟新建扩建的高崎北、前埔污水厂,为筼筜厂腾出10万吨/日规模,用于处理雨季溢流污水。改造泵站收水范围,充分发挥各设施能力,满足雨季提升需求(图7)。开展排洪沟、管网与泵站等排水设施的健康度排查,修复环湖破损严重管段和老化泵站,减少地下水渗入排水系统,恢复设施运行效率。

Fig.7 Sewage zoning optimization plan of Yundang Lake basin

规划新建第二排涝泵站50立方米/秒,提高流域排涝能力至50年一遇,缩短筼筜湖与西海域水体交换能力至半天。扩建补水泵站及配套管道,补水泵站由10万吨/日扩建至30万吨/日,松柏湖、天地湖增设9处补水点,重点强化上游水体补水能力,更新补水死角(图8)。规划提出四组补水方案进行比选,经模型模拟,选取水动力改善效果最佳的一组方案,实现在降雨后3天内基本完成全湖水体更新,有效提高了筼筜湖水体交换能力(图9)。

Fig.8 Hydrodynamic improvement project plan of Yundang Lake

Fig.9 Simulation diagram of hydrodynamic improvement scheme of Yundang Lake

(1)探索了面向实施与效果导向的高密度建成区雨天溢流污染控制技术体系。

雨天溢流污染是城市水环境反弹的重要原因,是国内外普遍性的难题。过去数十年,美国、日本及欧洲国家针对CSO污染控制开展了大量研究与实践,上至国家法规政策,下到城市规划与工程实践,已形成较完整的技术体系。我国降雨特征和城市建设模式与欧美国家差异较大,降雨季节分布不均、管网建设标准低、城市硬化率高,特别在降雨频率较高的南方地区,深受溢流污染困扰。目前我国对CSO污染控制研究仍较为滞后,缺乏统一的标准与完善的控制体系。

本规划探索了高密度建成区高品质水环境治理技术方法,针对筼筜湖溢流污染问题突出的核心问题,坚持流域视角和系统统筹治理思路,改变过去末端大截排的治理方式,坚持源头治理、系统治理、综合治理,捋顺雨水和污水、水中和岸上、近期和远期、工程和管理的关系,摒弃片面雨污分流和大规模深隧截污的做法,基于投入产出比和社会影响,因地制宜保留了历史街区等合流制排水体制,探索了面向实施和效果导向的老城区雨天溢流污染控制技术体系。该案例具有较强的代表性,可以为国内其他城市河湖水环境治理提供参考。

(2)规划方案聚焦筼筜湖上游流域复杂的排水系统,采用先进的数学模型,辅助CSO污染控制方案的制定优化与实施效果评估,为设施布局、规模与运行调度规则提供有力支撑。构建了筼筜湖流域“径流控制、在线调蓄、末端截污、厂站处理、达标排放”有机定量联动的控制体系,达到年均溢流频次不高于10次的溢流污染控制目标,实现比分流制排水体制更优的污染控制效果。

(3)规划方案在编制过程中,充分与相关专项规划衔接,推动了政府决策。本规划与上位的市级层面污水专项规划同步编制,通过对关键方案开展专题论证与比选,反馈至上位规划予以落实。第一版规划方案提出时,厦门尚未提出雨污分流计划,南岸整体按照合流制考虑,为达到CSO污染控制目标,需要建设18万立方米调蓄池,建设周期长、影响大。经多轮汇报和探讨,推动相关部门在全市范围内推行雨污分流,筼筜湖流域90%以上区域全面实现分流制,调蓄池规模缩减至4.3万立方米,大大降低了工程难度与污水系统负荷。

目前,规划方案生成的各项治理工程正在有序推进,排水系统正本清源改造工程、南湖公园西园调蓄池工程、湖体清淤工程、“西水东调”生态补水工程等重点工程已初见成效,水质进一步好转,其他工程正在开展前期。同时,规划方案内容纳入了《厦门市经济特区筼筜湖区保护办法》条文,并作为前置规划写入湖区专项保护规划,为筼筜湖保护立法提供了技术依据。

通过筼筜湖流域治理规划方案编制,有效衔接了筼筜湖立法保护、相关专项规划、项目实施以及运维管理等多个层级。本规划批复后,项目团队继续为厦门提供为期两年的跟踪与技术服务,全过程参与指导各项治理工程的设计、建设与评估,定期更新基础数据,应用数学模型评估建设成效,动态反馈,优化调整项目实施计划,探索了从规划编制到落地实施的全过程指导与动态反馈治理模式,为将筼筜湖打造成为厦门市生态文明实践样本提供了有力支撑。

注:本项目为“2022年度中规院学术交流会”入选项目,执笔人:张春洋.

原文始发于微信公众号(规划中国):高密度建成区湖泊水环境综合治理系统化方案实践——助力厦门市筼筜湖生态蝶变

规划问道

规划问道