【作者简介】

薛飞,北京工业大学城市建设学部城乡规划系副教授,硕士生导师

郎悦曦,北京工业大学城市建设学部硕士研究生

曹越,清华大学建筑学院景观学系助理教授,通信作者

胡书颖,北京工业大学城市建设学部硕士研究生

张博文,北京工业大学城市建设学部硕士研究生

夏楚瑜,北京工业大学城市建设学部城乡规划系讲师

提要

野化是提高城市生态空间质量和保护城市生物多样性的新兴方法。梳理柏林城市生态空间规划发展历程,发现其具有鲜明的再野化特征。在此基础上,对萨基兰德自然公园、柏林墙绿带和滕珀尔霍夫公园等三个典型再野化案例进行分析,总结了柏林城市再野化实践方法与实现机制。研究发现:二战后柏林城市生态空间以生境调查为基础,并通过生境制图发现了再野化的诸多生态效益;柏林城市再野化采取了以人类行为退出为起点、分区空间为手段、设置留野区为特征的规划方法;科研与学术界引领是柏林再野化实践成功的关键,城市生态提质离不开扎实的生态调研、多方共识和政策机制推动。思考城市再野化的价值,以期通过柏林的城市生态空间发展与再野化实践为我国城市生态空间的质量发展提供新思路。

关键词

再野化;城市生态空间;城市生态系统服务;城市生物多样性保护;自然教育

再野化(rewilding)是一种旨在恢复生态系统功能和结构,以实现自然环境自我运转自我维持的保护方法。起初,该方法被用于引入大型脊椎动物保护以重现荒野。美国生物学家 Michael Soulé 和环境活动家 David Foreman 共同提出的荒地项目 (The Wildlands Project,TWP,1991)是再野化的首次实践,其目的是保护美国西部大面积连接的自然区域并对该区域曾存在的狼进行重新引入。此后,有学者基于此种方法提出了再野化的早期定义。Donlan等认为再野化的目的是将当地的物种情况恢复至人类出现前;Stanley提出通过引入关键种群的方法恢复大规模景观,并以大型动物群的存在作为判断是否再野化成功的标准。此阶段的再野化多强调对过去的恢复和重现,关键点在于对本地已消失的关键物种的重新引入(reintroduction)。

随着欧洲对农业废弃地的重新利用,许多学者将再野化的重点转移到减少人类干扰、恢复自然生境上。Duffener等认为再野化是人类中断活动、重新主导自然进程的过程;Höchtl等认为再野化是在没有人类控制的情况下耕地景观的自我发展;George强调再野化应“抵制控制自然的冲动”。还有学者提出再野化具有未来性,认为再野化不应强行恢复过去景观或强行预设未来效果,而应基于生境潜力,让其自由发挥。随后,Carver等将再野化定义为一种旨在恢复生态系统功能,实现自然环境自我维持的新兴方法,并强调规模、连通性和人类影响是再野化的基本要素。Perino等则从生物多样性角度,提出再野化可以从恢复营养级复杂性、减少外部随机干扰和帮助种群扩散等三个方面实现动态的生态恢复。此阶段再野化将生境恢复的关注点更多放在重新建立植物群落上,并强调了对人类活动的排斥。其主要原因包括再野化对尺度和连通性的高要求,以及再野化可能带来的人与再野化之后的环境间存在的双向干扰等。这种双向干扰一方面包括再野化边缘区域中的野生动物对人类的威胁,另一方面则是人类的进入对再野化环境的破坏和打扰。

德国生态学家最早开始关注城市内部的再野化研究。Kowarik首次提到德语Verwilderung一词,将其看作再野化的德语含义,并认为城市再野化是城市荒野的潜力提升。Sukopp等自1970年代已在城市废弃地中发现了城市再野化的基础,Kunick于1970年代首次提出了保护内城的农业荒地,以作为生态学家研究城市生物多样性的场地。Herbst等将城市内部的荒野区域称为“城市野生动物区(urban wildlife areas)”,认为这些区域可以在日常生活中为城市居民带来与野生动物接触的机会,并强调了其与自然绿地(nature green spaces)不同的低人工性。Diemer等则首次提出欧洲语境下的城市再野化,并对城市野化空间进行定义,将其分为城乡再野化区域(urban and rural rewilding areas)和微观层面的再野化(rewilding micro⁃cosms)。其进一步指出,这种空间是为了再野化预留的空间,与城市内本就存在的城市荒野(urban wilderness)有所不同。Kowarik指出,城市再野化通常涉及的文化生态系统服务使其具有社会和生态双重价值。Jørgensen认为,应该更加包容地看待再野化,试图将自然与文化分开可能是无益甚至有害的。再野化已得到众多学者的关注,但受其在规模大小、人类遥远程度(remoteness)和自然度(naturalness)等方面要求,目前多以大规模的再野化实践为主,中小型的城市再野化实践则存在数量少、不成体系、缺乏普适性规律等阻碍。

德国首都柏林自然禀赋优越,生态基底优质,其生态空间具有生物多样性丰富、允许自主自然存在、景观系统连续性强等特点。由于其特殊的历史背景,城市内存在大面积的工业废弃地和战后废墟,为其城市再野化实践提供了可能。本文通过总结柏林城市生态空间的发展历程与特点,以萨基兰德自然公园(Natur Park Südgelände)、柏林墙绿带(Grüne Band Berlin)和滕珀尔霍夫公园(Tempelhofer Field)为例,进行柏林生态空间的城市再野化实践特征分析及其经验引介,以期服务于我国城市绿色生态空间高质量发展。

1 柏林城市生态空间发展历程回顾

柏林总面积891.70km²,其中生态空间面积322.97km²,占比约36%。柏林生态空间规划历史起源于19世纪,其内容从早期以装饰性审美为主的私家园林规划扩展到如今包含生物多样性保护、与土地利用兼容的系统性的景观规划。本文从三个阶段进行分析:二战前(1840—1945年)、二战后至柏林统一前(1945—1990年)和柏林统一后(1990至今)。

1.1 二战前:1840—1945年的生态空间规划

19世纪前期,柏林的生态空间规划由强调装饰性逐渐转变为强调休闲性。1840年,宫廷规划师Peter Joseph Lenné提出的“柏林及邻近地区的装饰和边界地带规划”(Die projektierten Schmuckund Grenzzüge von Berlin mit Nächster Umgebung)是柏林第一份正式的生态空间规划;1870年,由柏林市议会成立的市政公园主任办公室(Amt des Städtischen Gartendirektors)标志着柏林绿地管理历史的正式开始。此时的绿地被称作“人民公园”(Volk sparks),多以模仿田园风光为主,许多郊区的森林都被重新规划以用作公共休闲场所,人造自然在此时取代了之前的荒野区域。

20世纪以来,柏林的生态空间规划更注重生态空间的功能性和连续性。1910年大柏林竞赛中,Rudolf Eberstadt 在其设计方案中首次提出了楔形绿地(green wadge)的概念,以放射状的城市道路和铁路网为骨架布置生态空间深入城市内部;Hermann Jansen则从加强住区连续性的角度,在住宅两侧布置大量连续绿地作为规划的中心。1915年,柏林建筑师兼规划师Wagner在其著作 《城市公共卫生绿化》(Das Sanitäre Grün der Städte)中提出了开放空间理论(freiflächentheorie),并于1926年提出《开放空间总体规划》(open-space planning),强调了生态空间的连续性和实用性。

此阶段是柏林乃至德国城市生态空间规划的开端,柏林内部分散且联系性弱的生态空间开始向系统性的绿地规划发展。

1.2 二战后至柏林统一前:1945—1990年的生态空间规划

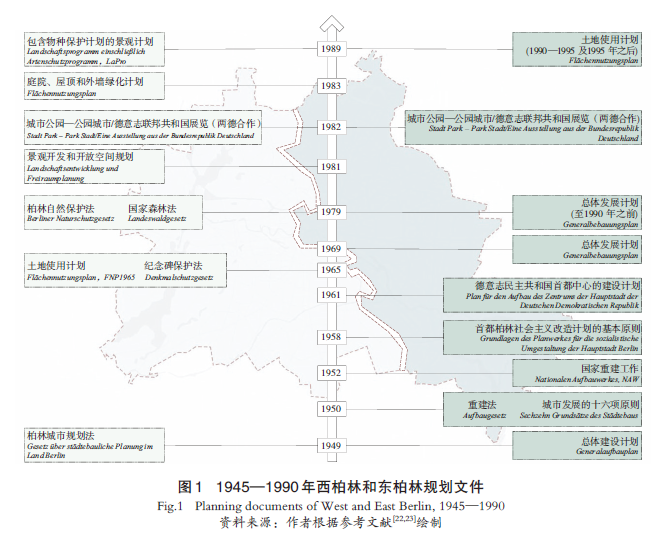

战后废墟堆积对柏林的生态空间造成了重大打击,为重建工作带来巨大挑战。西柏林和东柏林在此阶段拥有不同的城市绿地发展政策和模式。东柏林以修复战争中损坏的公园和绿地系统建设为主,西柏林则更注重生态空间规划体系建设和生境调查。截至两德统一前,东柏林的绿色住区建设取得较大成效,为大量战后难民提供了住房,并对庭院绿化进行大规模改造;西柏林制定了一系列包括物种保护计划在内的景观规划制度,具有法律约束力并在后期得到了沿用。见图1。

战后的东柏林主要进行了以下工作:①清除废墟,突出城市边缘的山脉景观;②强调对废墟覆盖区域的城市绿化恢复;③恢复或重新设计以前的城市广场,包括邓霍夫广场、科尔维茨广场等;④进行大量的绿色住区建设。其规划特点是以住区规划为出发点,将住宅绿化、幼儿园和学校的开放空间、体育设施及交通绿化纳入统一规划,形成了整体的绿地系统规划。由1982年“城市公园—公园城市/德意志联邦共和国展览”(Stadt Park―Park Stadt / Eine Ausstellung aus der Bundesrepublik Deutschland)可见,东柏林已建设美化了超过10000个的庭院绿地。

此阶段东柏林乃至东德的自然保护较大程度上依赖于非专业的市民组织,如城市生态兴趣小组(interessengruppen städtökologie)等。这些组织在日后柏林墙绿带(Green Belt Berlin)的建立中起到了重要作用。

西柏林更注重规划体系建设。1948年西柏林成立了新的绿地和园艺办公室,工作重点为尽快修复被战争毁坏的城市绿地。此后直到1980年代之前颁布的一系列法令,如1965年土地利用规划、纪念碑保护法等,在西柏林阶段未得到完全实现,但在德国统一后经过改进得到了延续。1988年,包含物种保护计划的景观规划(landschafts programm eins chließlich artenschutz programm, 简称LaPro)颁布,将全市范围内的生态问题纳入规划。LaPro对全市的规划均具有法律约束力,既包括对城市自然景观现状的评估,也包括对其未来发展目标的确定。

此阶段西柏林的生态学研究为未来柏林乃至德国的生态学研究奠定了基础。生态学家开始将城市视为生态研究的对象,对其内生态空间的动植物种类、分布和规模进行了量化研究。1952年东柏林限制西柏林人进入其领域,使得西柏林的许多生物学家将研究范围缩至城市内部。1957年Herbert Sukopp对西柏林内的自然保护区进行了生境调查并发表了一份野生植物物种清单,其中包括1269种植物,并在后续更新中增加了1685种动物的记载。调查中Sukopp发现,由于人类干预,许多保护区内都出现了动植物群落减少与退化的现象。1970年代末,生态学家加强了柏林生境群落调查成果的结构化,采用了空间分类、统计指标设定和地图渲染的方式将其调查结果进行可视化,形成了最早的生境制图(biotope mapping)。1974年Wolfram Kunick以17个样本区域为代表,构建了西柏林的植被生态结构,1986年Sukopp的工作组针对西柏林的生境测绘情况制作了生态群落地图(ö kochorenkarte),该地图以主要植被类型、土壤、气候和特定的人类影响程度(hemerobia)将柏林地区分成69个空间单元。以上的研究工作促成了濒危物种红色名录(Red Lists of Endangered Species)的制定。基于生境调查清单的生境制图和濒危物种红色名录的制定使生态学家发现了城市荒地对城市环境和生物多样性的重要保护作用,再野化的生态效益初步显现。

1.3 加速发展时期(1990至今)

柏林统一后,形成了兼顾景观规划、土地利用和生物多样性保护等多方面的城市生态空间规划。1990年,柏林环境地图集开始成为官方的持续记录项目(目前已更新至2020年,第七版)。1991年景观发展和开放空间规划部门(Abteilung Landschaftsentwicklung und Freiraumplanung)决定建立全市范围的景观和物种保护计划,该计划于1994年生效并沿用至今。2016年,LaPro在经过两次更新后,增加了全市补偿概念,并与土地利用规划(der flächennutzungsplan,FNP)并行考虑。2018年颁布的柏林城市绿地宪章强调了生态空间规划的9条准则和62条具体项目,其具体项目均体现在柏林城市2030年行动计划中。德国的自然保护地计划,包括《联邦物种保护条例》等,也对生态空间提出了上位规划要求。同时,德国的生态空间与气候保护挂钩,以空间规划为手段,在保护城市生态空间的同时从空间结构、交图、能源、用地方面强调绿色低碳发展,缓解气候压力。

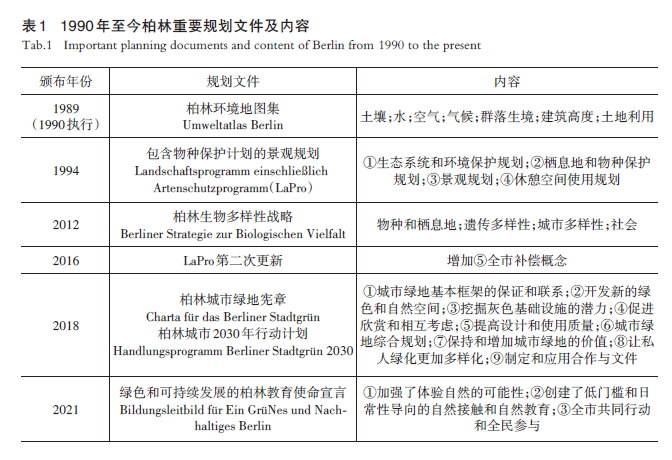

生物多样性保护方面,2012年《柏林生物多样性战略》强调了城市中存在更多的荒野的可行性。2020年柏林加入了生物多样性城市联盟(Bündnis Kommunen für Biologische Vielfalt),以应对加速的物种灭绝问题。在此基础上,柏林更加注重自然教育,柏林参议院于2021年通过了绿色和可持续发展的柏林教育使命宣言。见表1。

1.4 小结

柏林城市生态空间的规划及演变离不开研究、管理和城市自然的三方交织。首先是管理与研究的互动。柏林城市生态知识的产生离不开当时的政治主张,而相对的生态知识和相关的行动主张也很快被转化为规划文件。主要有三个机制保证了管理与科学的相互促进:①生境调查时期(1957年起)选择的地点和对象受早期的区域自然主义限制,暗示了其潜在的管理理念;②政治团体将公众对生态知识的追求作为传达其政治主张的手段;③生态研究多在公共机构的委托下进行,使得生态知识与管理者及政策制定者的管理理念更趋于一致。其次,研究对城市自然的保护。城市自然保护是通过科学知识的产生和应用进行的,例如,早期的开放空间政策依赖于专门的学术研究。随着开放空间理论、城市景观植被制图以及各种围绕自然的实地调研的产生,不同类型的专家都参与到城市生态空间规划中。随着生物群落保护制度的建立,生态学知识开始在城市自然政策制定中占据核心地位。最后,城市自然对管理理念的约束。在战后柏林城市更新进程中,城市自然的现状、生态学的保护目标与城市发展之间的矛盾成为限制部分规划文件实现的主要原因。1990年代起,柏林城市生态空间规划的目的更多转为减轻城市发展给生态空间带来的危害。

2 案例研究:再野化理念下的城市生态空间实践

2.1柏林的再野化实践背景

柏林的重工业背景和二战后遗留的废墟导致其针对废弃土地的再利用十分重视。为了应对城市自然日益紧缺的现状以及对城市生态空间的保护,柏林许多城市公园都采取了再野化的发展思路。在尊重其历史的基础上,逐渐弱化其被赋予的“破损、衰败”的文化特征,在再野化过程中,强调其原生性和自然性,目的是建立不完全由人类控制的城市生态空间。目前,城市内的再野化与荒野景观建立正在成为柏林城市生态空间的一项突出特征。

2.2 柏林的再野化实践

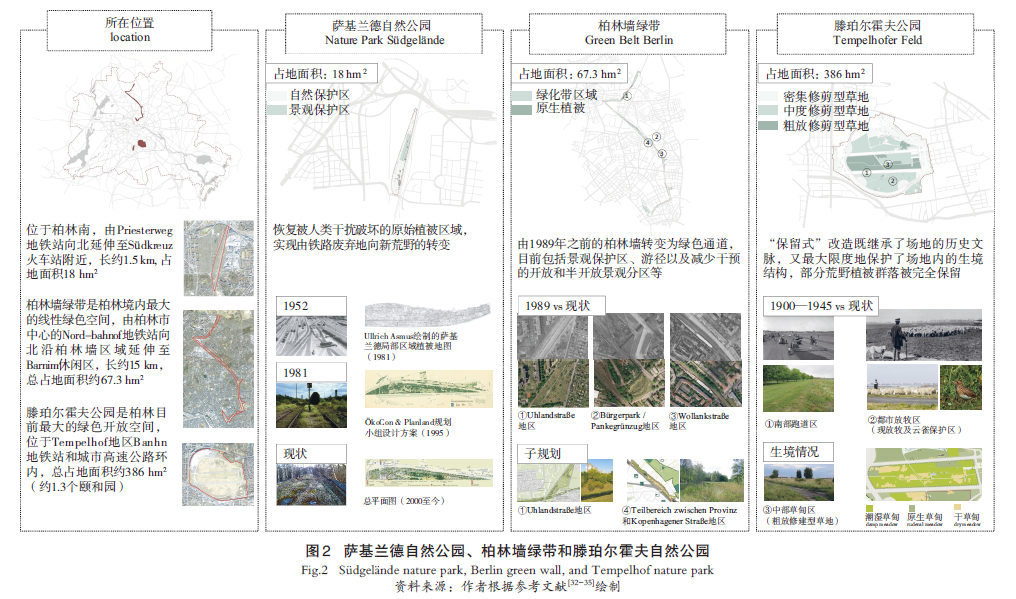

萨基兰德自然公园、柏林墙绿带和滕珀尔霍夫公园是体现柏林城市再野化思想的典型案例。通过剖析这三个案例的场地特点、历史背景和设计思路,可以更好地了解城市再野化的介入前提,设计特点及再野化后的城市生态空间给城市带来的正面影响。见图2。

2.2.1 萨基兰德自然公园

萨基兰德自然公园(Natur Park Südgelände,2000)是柏林第一个成功由工业废弃地转化为自然公园的案例。公园位于柏林市中心以南,长约1.5km,占地面积18hm²。

公园经历了由铁路场站到自然重新占据主导的过程。萨基兰德自然公园的前身是旧滕珀尔霍夫铁路运输编组场(rangierbahnhofs tempelhof)的一部分,1952年停止运营后,其废弃状态使自然可以不受控制地生长,曾经以沙石为主的地区被干草地、多年生草甸植物和原生树林取代。生态学家Kowarik和Langer分别于1980年和1991年对该区域进行了生境调查并绘制了生境地图;Kowarik等的研究表明,仅1981—1991年间,林地面积就从37%增加至70%,同时其草本植物结构也为本地动物物种提供了栖息地,如鸟类、蜘蛛、野蜂和马蜂等。1999年,萨基兰德自然公园被指定为景观保护区(landschaftsschutzgebiet),其中部分区域为自然保护区(natur schutzgebiet ausgewiesen)。此后,柏林ÖkoCon&Planland规划小组进行了正式规划,并于2000年作为德国世博会的一部分向公众开放。

为了最大限度地保留场地内的已有的再野化特征,规划上采用了分区空间(zoned space) 的概念。对人类活动区域和自然保护区域均采取部分人为控制,部分自然发展的方法:①在景观保护区内,通过人工干预维护和控制自然演化过程,以保持其植被群落维持在最适合稀有物种生存的阶段;②在自然保护区内,允许自然不受控制地发展,以保护区域的生境群落。

对公园内再野化景观的保护维持了植物多样性状态以及众多小型生境群落,也促进了对本地物种丰富度的保护。目前已在园区内发现有包括许多濒危动植物种在内的30种鸟类、350多种植物和49种菌类。公园还承担着自然教育的功能,与本地生物学家合作,为游客提供野生自然讲解服务。

2.2.2 柏林墙绿带

柏林墙绿带(Grüne Band Berlin,2006)设在沿柏林墙(Berlin Wall)倒塌前的位置,是柏林境内最大的线性生态空间。全长约15km,面积约67.3hm²。该区域不受人类干扰的野生自然是柏林墙绿带建立的起点。1989年柏林墙倒塌后,德国环境与自然保护联合会立即组织了环保主义者对该区域的生态问题进行讨论;1994年,在柏林核心区建立新公园的战略目标中明确涵盖了柏林墙绿带的核心区域,包括保护现有野生植被;2001—2002年的“绿带清单(Bestandsaufnahme Grünes Band)”项目首次证明了绿带对保护濒危物种及其群落生境类型具有重要作用,为未来的保护奠定了基础。

柏林墙绿带内,本地物种和外来物种的组合形成了再野化景观,大部分生态空间的规划都依赖于过去演替的生境基底。例如,北班霍夫公园通过重新引入(reintroduction)一些干旱草地物种来增强中央空地中野生物种(ruderal species)的多样性。物种多样性方面,由于大部分干旱地区的生物群落在不同的发展阶段受到不同程度的影响,此区域形成了多种生境类型。2012年的保护和发展计划(Pflege- und Entwicklungsplan, PEP)指出,应保护柏林墙绿带内存在的木本及森林结构,以进一步保护其内存在的珍稀动植物种。

2.2.3 滕珀尔霍夫公园

滕珀尔霍夫公园(Tempelhofer Field)是柏林目前最大的绿色开放空间,总占地面积约386hm²(约1.3个颐和园)。公园前身为机场,2010年向公众重新开放,2014年《滕珀尔霍夫保护法》(Tempelhofer Feld Preservation Act, ThFG)将该地区正式作为城市开放空间并进行法律保护。

根据2016年《滕珀尔霍夫开发和维护计划》(Tempelhofer field Development and maintenance plan)规定,公园内总保护面积约303hm²,分为中央草场区(zentralen wiesenbereich)和外草场环(äußeren wiesenring)。中央草场区约202hm²,用于保护开放的草场景观及其特有的动植物,是公园生境保护的重点区域。其中心以潮湿草甸(damp meadows)和原生草甸(ruderal meadows)为主,共有329种野生植物以及25种鸟类。外草场环约101hm²,提供会议、娱乐、休闲、体育等多种用途。

中央草场区同样进行了空间分区。分为高强度保护区(intensive pflege)、 中等强度保护区(mäßig intensive pflege)、广泛保护区(extensive pflege)、荒野保护区(ruderalaufwuchs)、休耕区(Brachen)和其他区域(ergänzende maßnahmen)。其中荒野保护区部分拥有大量的先锋物种(ruderal pioneer)和多年生草地(perennial meadows),除每隔2—3年的除草外,不增加其他的人为干预和护理。公园还在中央草场区南部约23hm²的云雀保护区内开展了定期放牧活动,以形成更低强度的景观维护。

2.3 案例小结

萨基兰德自然公园、柏林墙绿带和滕珀尔霍夫公园的再野化实践可分为主动再野化(active rewilding)和被动再野化(passive rewilding)。主动再野化,如:萨基兰德自然公园对“留野区”进行了一定干预,以将该区域的植被水平维持在最适合濒危物种生存的尺度;柏林墙绿带对部分区域采取物种重引入的方式,以重新营造出原生生境。被动再野化则更多依靠自然的自我修复:滕珀尔霍夫公园更多采用了被动再野化的方式,设定保护区限制人类进入,鼓励其自由野化演替,对留野区最大程度地保留,不赋予该区域任何功能,任其自然发展。与人工景观相比,再野化区域不仅为本地的生物多样性和独特的自然风光作出了贡献,更为市民提供了真实、自由的自然体验。

以这三个公园为代表的城市生态空间再野化思路为柏林带来了多方面的效益。生态效益方面,经再野化后的城市公园内的生境状态均得到保护和促进,其内的濒危物种数量也实现了增加。据统计,柏林市内近一半的蜜蜂大多出现在野化后的城市区域。社会效益方面,再野化后的生态空间提供了独特的城市自然,为人们提供了独特的社交空间和自然体验。

也有学者提出了再野化隐含的风险和挑战。其一是减少人类控制对传统城市规划和城市生态修复工作的挑战。由于再野化方法的特殊性,其项目目标和最终达成的成果缺乏确定性,这与目前主流的规划设计流程有一定冲突。其二是再野化可能导致一些生态系统负面服务(ecosystem disservice)。包括野生植物给居民带来的过敏和其他疾病反应、野生动物带来的潜在安全隐患、城市中再野化景观可能给人们带来的孤独感和荒凉感等。

2.4 其他国家的城市生态空间再野化实践

新加坡作为世界著名的花园城市,其建设过程中也充分思考了人与野性自然的交互。在其公园连接网络(park connector network, PCN)中的铁路走廊(rail corridor)部分,充分利用了废弃的铁路沿线打造生态空间,该走廊同样供野生动物迁徙使用。碧山宏茂桥公园在开发过程中对其内废弃的水泥水渠进行了拆除,拆除后的场地不到两年时间就形成了自我运转的生境群落。被恢复的自然河道使该地的生物多样性增加了30%,最终甚至实现了水獭的主动回归,形成了野生动物栖息地。

荷兰再野化的重点是在高度人工化的环境中增加荒野元素。针对国家公园等大尺度空间,在严格区分人工景观和自然景观的基础上,减小人类干预,任自然发展;城市内部公园则通过精细的人工运维,保持“荒野特色”。在整体的再野化过程中都强调了野化景观的教育意义和公众参与的重要性。

美国芝加哥通过企业、官方机构和当地民间组织的共同合作,实现了其东南部“大沼泽”(Big Marsh)地区的再野化。该沼泽区域位于芝加哥市最大水域卡柳梅特湖东岸,1880年代至2002年期间,该区域曾一直作为钢铁厂和垃圾填埋场使用。2014年起,通过重塑自然水流和本地土壤的重新覆盖的方式恢复本地植被的生长,为众多野生动物提供了栖息地。目前,该地区已实现了众多沼泽地鸟类的回归,以及白尾鹿、海狸等哺乳动物的重新出现。此外,本地区还在非野生区域重新铺设道路,目前已是芝加哥东南部最大的山地自行车公园。

3 评述与启示

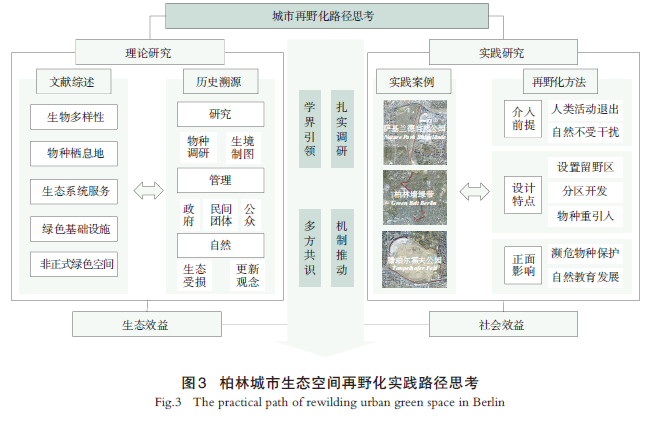

城市再野化已成为柏林生态空间规划的一大特色。Lachmund在对柏林近代生态空间发展历史进行梳理的基础上,认为柏林城市生态是科学(science)、政治(politics)和城市自然(urban nature)的结合,其中以发展城市野化空间为城市自然规划特点。本文通过综述近年研究、梳理发展历程、分析典型案例,在前人研究的基础上,对柏林生态空间再野化实践路径进行了总结(图3)。下面将对其成功经验展开论述,并从我国实际情况出发,探讨城市再野化实践的可能性。

3.1 柏林城市生态空间再野化的经验

从柏林城市生态空间发展以及三个典型再野化案例中可以看出,其城市再野化成果的实现主要依靠四点:学界引领、扎实调研、多方共识和机制推动。

其一,学界引领。优秀生态学家的先进观点为柏林城市再野化提供了学术支持。Herbert Sukopp作为“柏林城市生 态学派”的创始人,城市对其周边生态 的影响成为其研究的主要线索;Ingo Kowarik提出了“第四自然”的概念,即特殊城市工业废弃地自然(specific urban industrial nature),并认为荒地是城市生态系统的原型,应将其看作“新荒野”,即城市荒野(urban wilderness)。

其二,扎实调研。生境调查是柏林城市生态空间规划和生物多样性保护的基础。目前,柏林景观规划仍以生境制图为基础,柏林环境地图集的群落生境制图从生境群落类型(biotope types)、绿量(green volume)、森林(forest)、植被高度(vegetation heights)和候鸟数量(breeding bird population)等五个方面空间化了柏林的生境情况,在最新的版本(2013年发布)中记录了超过80000个生境群落信息,并分成了12类生物群落类型。同时,以生境面积因子(Biotype Area Factor, BAF)作为景观规划落实在城市设计层面的具体实施途径,确保城市内的生态空间质量。

其三,多方共识。政府、开发商、研究人员和公众参与使柏林城市生态空间再野化得以实现。1970年代起,一方面,部分规划者已开始呼吁尊重荒地植被,以建立公园的形式对其进行保护;另一方面,市民对政府大规模城市开发的反对,才使得后续各项荒野生态研究及公园建设得以实现。这些活动使1974年政府首次提出了针对内城农村的荒地保护。此后,柏林对城市内部的荒野保护以及以此为基础建设生态空间的主张逐渐加强。荒野保护的支持者们还与高校合作,以提供荒野体验和自然教育为出口,提高了荒野保护的自然教育价值。

其四,机制推动。目前,已有许多以Ingo Kowarik为代表的生态学家在柏林政府部门任职,为城市生态规划提供专家建议。同时,德国绿党的生态可持续性的政治主张为柏林城市高质量生态空间建设开辟了政治道路,也提供了资金支持。《柏林纲领》指出,要“保护被工业化过度开采和资源过度利用所威胁的生活的自然基础”。1995年起,柏林城市发展与环境委员会在网络上定期公布柏林州范围的环境地图数据,以供公众随时下载和监督。同时,根据柏林自然保护与景观管理法第二章第11条和第12条规定,柏林州范围内的景观规划必须经历环境影响评价、草案征求利益相关部门意见(为期1个月)、方案公示征求公众意见(为期1个月)、将根据意见修订后的草案提交柏林市议会审批、最终批准方案公示等五个步骤。

3.2 我国城市生态空间再野化的讨论

在当前生态文明建设的背景下,以往粗放式、高消耗的规划建设思路不再占据主流,可持续、低能耗、高生命力的生态空间成为未来城市生态规划的新窗口。一方面,我国城市生态空间主要存在装饰性强、同质性高、地域性弱的特点,建成区内的高密度建设也对其内的生态空间质量提出了更高的需求。另一方面,人们对原生自然的需求显著提升并呈全龄化趋势。再野化为城市提供了一种全新的生态空间形式,为解决上述问题提供了机会。再野化景观从某程度上唤起了人们对本真自然与传统的回忆和精神慰藉。再野化作为一种低干预的自维护景观,也是一种更低成本与低维护的土地利用方式。如欧洲部分地区,自然放牧可以比低强度农业收获更高的效益。研究表明利用再野化方式进行防洪和碳封存也可以取得更好的效果。

在当前关注生态修复和生物多样性保护的背景下,结合我国现状,柏林城市生态空间演变以及近40年的城市再野化实践提供了如下启示。

第一,加强学术界的科研成果对规划文件制定的引领和推动。

第二,规划从业者与民间组织和普通民众应保持密切联系。城市内的可再野化区域面积普遍较小,破碎化且异质性强,分布规律较弱,充分与当地居民深入交流可在满足周边居民需求的同时宣传再野化思路与生境保护。

第三,政府部门对新思路新方法的关注与鼓励。自上而下、由小到大地系统推进系统性的城市再野化设计方法。

3.3 总结与展望

再野化作为一种旨在恢复自主自然的生态修复方法,将越来越受到国内重视,不仅要恢复当地曾经存在的自然,更是以当下为基础,保护现有生境作为城市环境基底的一部分。虽然柏林的历史、文化、经济社会制度与我国存在巨大差异,但其生态空间演变与城市再野化的历程可在路径方面带来重要启示,即通过学术界推动规划部门,以政府自上而下与自下而上相结合的方式,在加强公众参与的前提下,实现城市内生态空间的高质量再野化发展,落实生态文明建设。

本文引用格式:薛飞, 郎悦曦, 曹越, 等. 再野化:柏林城市生态空间的实践[J]. 城市规划学刊,2023(6):79-86. (XUE Fei, LANG Yuexi, CAO Yue, et al. Urban Rewilding: State of the Art of Berlin’s Urban Ecological Space Protection[J]. Urban Planning Forum, 2023(6): 79-86.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 访问本刊官网

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊,中国科技核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI),中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊,中国核心学术期刊(RCCSE),国家哲学社会科学学术期刊数据库收录期刊

官网链接:https://upforum.tongji.edu.cn/main.htm

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】再野化:柏林城市生态空间的实践 | 2023年第6期

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)