【作者序】从人类文明史看,城市一直担任着文明坐标的角色,而生态城市承载了人类对生态文明的憧憬。生态文明建设理念包括绿色发展、循环发展和低碳发展的理念,弘扬生态文化和倡导绿色生活的理念,尊重自然和维护平衡的理念,树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念等。生态城市实践本质上是将生态文明建设理念融入城市营造全过程的社会活动,或者说,生态城市实践就是关于生态文明建设理念的城市实践探索。

从个体的生命历程看,绝大多数人都至少有三次以上选择城市(学习、工作和养老)的机会。尽管选择的理由很多,但安全的生活环境、洁净的空气与水、舒适的城市气候、亲生物的自然体验、优美的城市景观、独特的文化特质、适当的生活节奏、全龄友好的服务等,是个体选择城市的普遍准则。值得注意的是,上述这些城市特征,也是生态城市的基本特征和建设目标。

自从1970年代联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划”中提出了生态城市概念后,国内外相关学者逐渐构建起相对完整的生态城市思想体系。撰写本专栏的目的之一是讨论“从规划、建设、管理层面如何实施生态城市”,专栏尝试从本体论层面探讨生态城市实践的整体全景,从物质层面聚焦生态城市实践的若干技术性议题,从社会层面审视生态城市实践的公平与正义的议题。

生态城市有普适性的实践框架,但针对特定地区的生态城市,具体的行动路径将是地方性的。每个生态城市都是与众不同的,都有其特定的社会经济和文化背景、资源环境条件以及期望解决的问题,需要关注该城市的人(社会)—事(行动)—物(环境)—知(知识)的匹配性,“适境律”是生态城市实践成功的关键。生态城市实践特别强调策略和行动的综合性,本专栏尝试从若干核心议题入手,探讨生态城市的实践路径,并通过部分案例进一步诠释实践过程。

如果说城市是一个可持续性问题的发生器,那么生态城市应该是一种可持续性问题的解决方案。受《国际城市规划》编辑部邀请,笔者基于《生态城市实践指引》一书的部分内容形成这个生态城市专栏,期待相关讨论对我国推动城市高质量发展和下半场的可持续城镇化有所启示。

第二十篇 促进绿色经济的绿色基础设施

分析和总结欧盟城市可持续与绿色发展的“绿色基础设施和城市生物多样性促进城市可持续发展和绿色经济”(Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy,下称GREEN SURGE)项目,对于中国生态城市的绿色经济战略实施具有一定的启示作用。欧盟研究与技术发展框架计划(The Seventh Framework Programme for Research and Technological Development,下称FP)始于1984年,该计划由欧盟成员国共同参与,是欧盟投资最多、内容最丰富、市场目标最明确的科研与技术开发计划,主要解决当前最具基础性、前瞻性、预竞争性的科技难题。FP7是欧盟委员会第七个FP,为期7年(2007—2013年)。FP7以促进欧洲经济增长、竞争力、就业需求和生活质量为主要目标,由合作计划、原创计划、人力资源计划、研究能力计划共4个专项和1个核心研究计划组成,总经费高达505.21亿欧元。合作计划是其中最大的专项,它正视了欧洲的社会、经济、环境、公共卫生和工业挑战,服务于公共利益,支持欧盟与其他国家的国际合作项目并提供支持。合作计划涵盖健康、农业和渔业的生物技术、纳米材料技术、能源、环境(含气候变化)、交通(含航空)、社会经济与人文科学、空间、安全等十大研究主题,其中,GREEN SURGE就属于其“环境(含气候变化)”主题中的一个项目。

GREEN SURGE项目旨在促进绿色基础设施和城市生物多样性对城市可持续发展和绿色经济建设的积极作用,由欧盟11个国家的24个合作伙伴联合参与,以大学为主,也包括部分政府机构、研究机构和公司。GREEN SURGE项目通过识别和测试绿色基础设施与生物多样性、城市人类和绿色经济的内在关联,应对与土地利用、气候变化、人口变迁以及人类健康相关的城市挑战。它可以为绿色基础设施规划和实施提供坚实的证据基础,探索环境、社会和经济生态系统服务与当地社区更好地联系起来的潜力。

GREEN SURGE的工作涵盖“地方—城市—区域”三个层面,其研究目标包括:(1)倡导城市绿色基础设施规划建设,为整合促进生物多样性和生态系统服务提供策略,并适应当地环境;(2)运用生物文化多样性(BCD: Biocultural Diversity)理念,制定促进社会生态一体化和地方参与绿色基础设施建设的治理政策;(3)评估生物多样性和生态系统服务的综合服务价值,提升真实市场推动绿色基础设施发展的能力。

GREEN SURGE的五大行动计划包括:(1)在“地方—城市—区域”层面开发和测试“城市绿地—生物多样性—城市人类—绿色经济”相互关联的途径;(2)采用创新的生物文化多样性观点,为绿色基础设施规划和实施提供坚实的基础,制定成功的参与式治理安排,探索将生态系统服务与当地社区发展更好地联系起来的潜力;(3)在5个城市(德国柏林、瑞典马尔默、斯洛文尼亚共和国卢布尔雅那、苏格兰爱丁堡和意大利巴里)组建和实施城市学习实验室(Urban Learning Labs),该组织涉及多方利益相关者,包括研究者、决策者、企业、非政府组织和社区利益集团等,有助于在不同利益者或地区之间推广规划、治理和估价方法;(4)制定一系列介绍、推广绿色基础设施的规划手册、政策简报,开发欧洲和地方级门户网站,建立数据库等;(5)选取值得借鉴的做法,为决策者、规划者和其他利益相关者提供准则。

项目通过整合(integrative)、迭代(iterative)和跨学科(transdisciplinary)的过程,开发和实施GREEN SURGE的方法和工具。比较欧洲案例,综合良好的做法,建立5个城市学习实验室的方法,策略性地选择代表欧洲不同情况的城市。GREEN SURGE将在合作学习联盟(LAs: Learning Alliances)中开展工作,这是一种特定类型的多利益相关者参与、旨在高度复杂和不可预测的情况下加强共享学习和理解的过程。因此,GREEN SURGE将结合一个基于共同框架的科学驱动方法,以及一个在地方一级采用自下而上的知识或基于经验的方法。

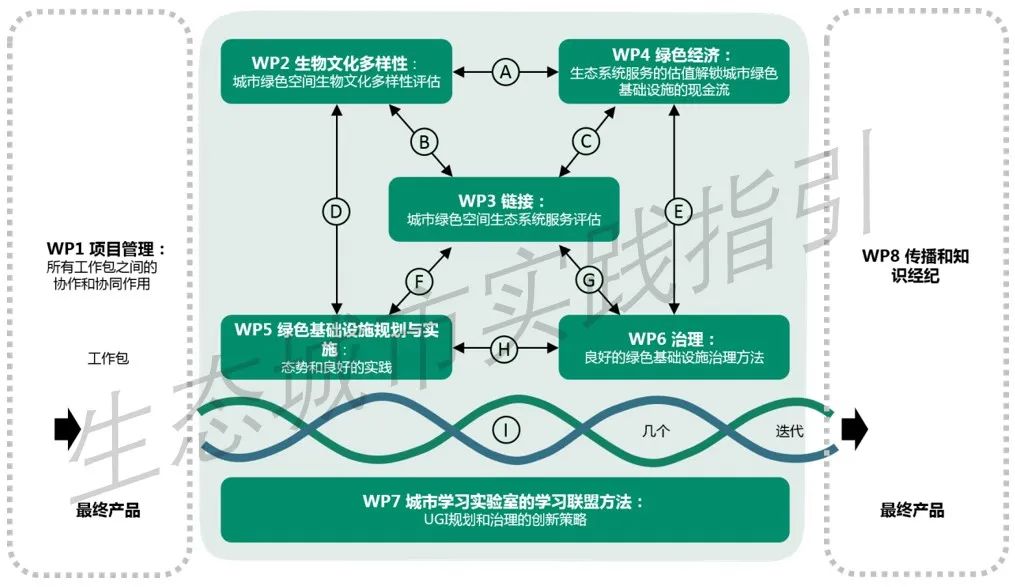

GREEN SURGE被组织成8个差异化但相互关联的工作包(WP: Working Packages)。这些工作包包含一套明确的目标、任务、关键阶段和交付成果,以及8项具体工作(图1),城市绿地及其价值评估作为生物文化多样性的资源,将生态系统服务(WP2~WP4)交付给城市绿色基础设施的规划和治理(WP5~WP6),在双重反馈(double-feedback)的学习过程中,将WP2~WP6的科学驱动方法与5个城市学习实验室基于经验的合作学习联盟方法(WP7)相结合。项目管理由WP1安排,知识传播是WP8的工作重点。

图源:作者根据https://greensurge.eu/working-packages绘制

2 GREEN SURGE的理念创新

2.1 城市生物文化多样性

GREEN SURGE在WP2中开发和应用创新的跨学科方法,将生物多样性与文化多样性联系起来,制定了城市生物文化多样性的研究框架,并通过该框架在多个尺度(从物种到生态系统)下检验不同文化和社会经济背景的居民群体如何与城市绿色基础设施及其相关的生物多样性相互作用。

GREEN SURGE认为,生物文化多样性是生命多样性的表现形式及其与系统之间的相互作用。城市生物文化多样性强调文化群体在价值体系、文化习俗、社会机制(语言、规范、制度)和知识方面与生物多样性水平的相关关系。其中,文化多样性被界定为信仰、价值观、实践、语言、规范、制度和知识的多样性。

生物文化多样性这一概念的描述更像是文化与生物多样性相互作用的过程,其中包括实践与价值的相互作用。GREEN SURGE将生物文化多样性的研究框架划分为三大支柱。一是具有文化意义的生物多样性。作为研究起点,讨论不同的人如何使用、感知或关注与不同类型的绿色基础设施相关的生物多样性,以及生物多样性如何受到文化多样性的影响和塑造。特别强调不同的文化团体如何评价和使用生物多样性。二是生物多样性的文化实践。文化实践指个人、文化团体或组织所开展的实践,强调研究不同的文化实践和机制,以及它们如何影响文化与生物多样性之间的相互作用,如何在地方、景观和城市尺度塑造生物多样性。三是跨学科的生物与文化研究。研究者、政策制定者和公民团体之间的知识的相互作用和共同创造是生物文化多样性研究的基石,不仅是信息收集的基础,而且是对前两个支柱进行交互式分析和批判性辩论的基石。以欧洲城市地区为例,GREEN SURGE制定了三大研究支柱。

联合国环境规划署将绿色经济定义为“(一个经济体)改善人类福祉和社会公平,同时大大减少环境风险和生态脆弱性”。GREEN SURGE在WP4中将其定义为“一种旨在改善人类福祉和社会公平的经济,同时显著降低环境风险和生态脆弱性的过程”。简单而言,绿色经济强调低碳、资源节约和社会包容。绿色基础设施至少可以从四个方面促进绿色经济,包括提升经济竞争力、商业机会、经济效益(减少成本)和城市环境质量。GREEN SURGE的任务之一就是寻找将城市绿色基础设施产生的生态系统服务纳入实际经济系统的方法。

尽管绿色基础设施具有重要的生态系统服务价值,但由于与其产生的收益之间的关系未得到承认,实施主体并未获得与其所提供服务相匹配的好处,例如城市或利益相关者从中取得利益,并将其返还至养护和管理上。我们较容易建立生态系统服务的供应和需求之间的成本—收益关系,但是付出成本的实施主体却没有获得收益。GREEN SURGE发现,问题的关键不在于人们不愿意支付使用费用,而是他们已经为生态系统服务付费,但是这些资金并没有流回到生态系统服务的维护上。城市或利益相关者自由获取洁净空气或享受自然体验等,实际上是一个典型的“搭便车”问题。

GREEN SURGE合作伙伴Triple ME开发了融资生态系统服务模式(FES: Financing Ecosystem Services model),该模式关注真实货币和其他人力投资等实际交易,提供了一种向自然融资的新方式。它通过跟踪与绿色基础设施或具体相关的商业营业额来建立真实资金流,利用商业活动和物业价格的地理分布来分配与绿色基础设施维护相关的资金流量。绿色经济真正的挑战应该是用真实的资金去保护和发展绿色基础设施、其他自然地区以及生态系统服务。

在WP6中提出一个权利和义务体系,用以帮助规范和寻找保护绿色基础设施的财务安排。GREEN SURGE将权利定义为“只有在所述组织同意履行义务的基础上,授予该组织继续使用与绿色基础设施和生态系统服务相关联的特定空间、产品或服务的特许权”。特许权只能在接受方履行某些义务时给予,通常由地方政府授予。例如商业组织要求获得权利(如将咖啡馆的户外区域扩展到公园或自然环境区),则可以在同意开展或资助规定的养护和维护活动的条件下批准许可。该许可将受到其保护和维护义务的约束,在不符合条件的情况下可以撤销该许可。特许权有许多类型,如商业、公共建设、灰色基础设施临时使用绿色基础设施。GREEN SURGE还讨论是否可以设计一个制度,允许在绿色基础设施土地上实现商业利益,而不会影响到平等获得绿色基础设施服务的权利;以及如何建立一个财务系统,以确保有限资金可以再投资在绿色基础设施上。

作者:颜文涛,博士,同济大学建筑与城市规划学院教授,同济大学生态智慧与城乡生态实践研究中心副主任;国际生态智慧学社理事,中国科学技术协会低碳智慧城市专业委员会主任,中国城市科学研究会生态城市研究专业委员会委员,中国自然资源学会国土空间规划研究专业委员会委员,中国水利学会城市水利专业委员会委员

专栏文章

01 生态城市实践动态

02 生态实践的逻辑

03 生态城市指标及实施途径

04 生态城市指标及实施途径案例①重庆悦来生态城

05 生态城市指标及实施途径案例②乐山生态城市实践

06 生物多样性保护的城市实践

07 生物多样性保护实践案例①新加坡生物多样性保护实践

08 生物多样性保护实践案例②墨尔本生物多样性保护实践

09 响应气候变化的城市实践

11 响应气候变化的城市实践案例②荷兰应对洪水的韧性实践探索

12 城市水系统的一体化管理

13 城市水系统一体化管理实践案例——上海黄浦江两岸生态修复实践

编辑、排版 | 顾春雪

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 · 专栏 | 生态城市(20)促进绿色经济的绿色基础设施

规划问道

规划问道