/ 引言

公园城市作为一种环境引领发展的营城理念,已经成为指导新时代城乡人居建设的战略共识。坪山区是深圳东部生态脊梁的重要组成部分、亚热带郊野自然特色的典型代表,二十余年来城绿共荣,积蓄了向理想人居迈进的“自然力”,也孕育了向科创之城转型的“创新力”。进入新时期,坪山以“创新坪山、未来之城”的目标再出发,如何进一步激发自然力,优化城绿体系、服务美好生活、促进创新发展,是当下坪山亟待深度思考的内容。

规划通过一张蓝图统全局、五大行动塑魅力、一套指引定标准、一个平台强传导,打通了纵向到底、横向到边的坪山特色公园城市建设路径。我们希望未来的坪山可以是人、城、境、业高度和谐的现代化公园城市,以自然空间为纽带,通过遍布全域的自然网络和绿色场所,连接工作、生活、文旅休闲,让市民在美丽家园中共享自然之美、生命之美、生活之美的幸福实景将渐行渐近……

01

自然中的坪山

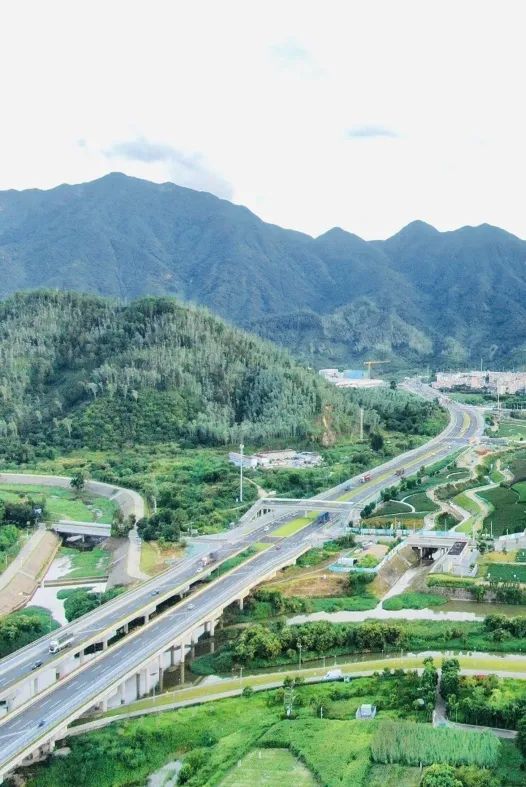

半边山水半边城,抬头可见“坪山蓝”,推窗可望“马峦绿”

坪山拥有都市中少有的原生自然之美,山野环抱、田园纵贯、碧水连城,山瀑、古木、珍稀物种、古迹人文共同铺就了城市与自然共生共荣的底色。这里半边山水半边城,山、水、林、田等自然要素约占全区面积的58%;坐拥深圳第一个、也是极具自然野趣的郊野公园——马峦山郊野公园;含纳深圳最密集、水流最大、形态最丰富的瀑布群——碧岭瀑布群。绿水青山生机勃勃,已发现野生动物哺乳类36种、鸟类171种、两栖爬行58种;国家重点保护野生植物8种,均为Ⅱ级重点保护植物,各类珍稀濒危植物45种。

马峦山

坪山河

田园带

02

发展中的坪山

从深圳边缘到湾区东部中心,有颜有品、有名有实的“未来之城”

坪山从2000年作为深圳出口加工区起步;到2009年肩负“两区一极”的创区使命,打造低碳生态示范市的试验区;至2016年9月正式成为深圳市行政区之一,打造绿色山水田园新城市;再到2019年成为深圳国家高新区“双核”之一,坪山区实现了加速度发展。

2023年坪山区GDP同比增长18.0%、增速位居全市各行政区(新区)第一,这里未来是现代化、国际化、创新型深圳东部中心城区;高质量发展、高水平创新的深圳未来产业试验区。

建设中的坪山生物医药产业加速器(二期)

03

公园城市的发展逻辑

绿色引领,“用脚投票”的环境魅力塑造进一步决定城市吸引力

新时期,在中国特色社会主义先行示范区和建设粤港澳大湾区中心城市的双重使命下,深圳市全面开启了“山海连城、公园城市、绿美深圳”的建设征程。尊重自然、顺应自然、保护自然, 以公园为桥梁在人与自然之间搭建一个对话的平台,将自然生态与城市活动放在平等的地位,“打造山、海、城、园有机融合的全域公园城市”已经成为城市发展纲领和市民共识。

今天的公园不再只是城市配套,而是城市魅力的重要组成部分,是赢得创新人才的核心吸引力。当下的坪山,正经历从产业园区到创新型宜居城区转型的过渡期,然而现状城绿体系剥离,自然山水不显、公园分布不均、绿色吸引力不足,城市自然与文化优势未充分释放。亟待提升自然价值,通过美好生活营造吸引人才集聚,继而带动创新产业发展,助力坪山建设现代化、国际化、创新型深圳东部中心。

04

建设思路与目标愿景

围绕“自然价值提升”的主线,打造全域自然、创想家园,聚人气、塑魅力

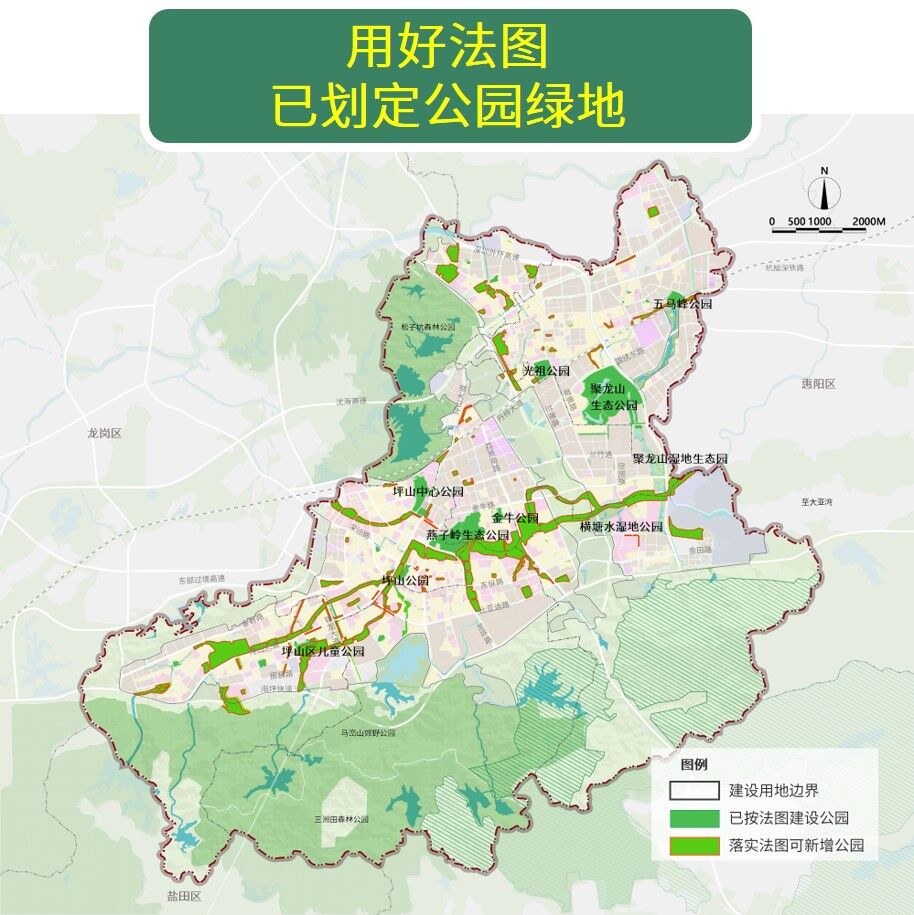

以+公园为核心,全域公园化。拓展公园城市用地内涵,联动一切可利用的空间。在已划定的生态保护红线、自然保护地、湿地保护区等底线保护基础上,将免费开放、有一定绿量、具有休闲游憩功能的绿地都纳入到公园城市体系中。

规划提出三个公园增补路径,一是指对接国土空间规划、法定图则等法定规划,确定公园增量;二是指通过挖潜道路附属绿地、城中村边角地等增加公园;三是指通过合理利用临近城市的半山林带,从而全面提升公园覆盖水平。

以公园+为特色,自然品牌化。连生产、生活、生趣,一体化的去营造差异化、有坪山特色的公园场景。

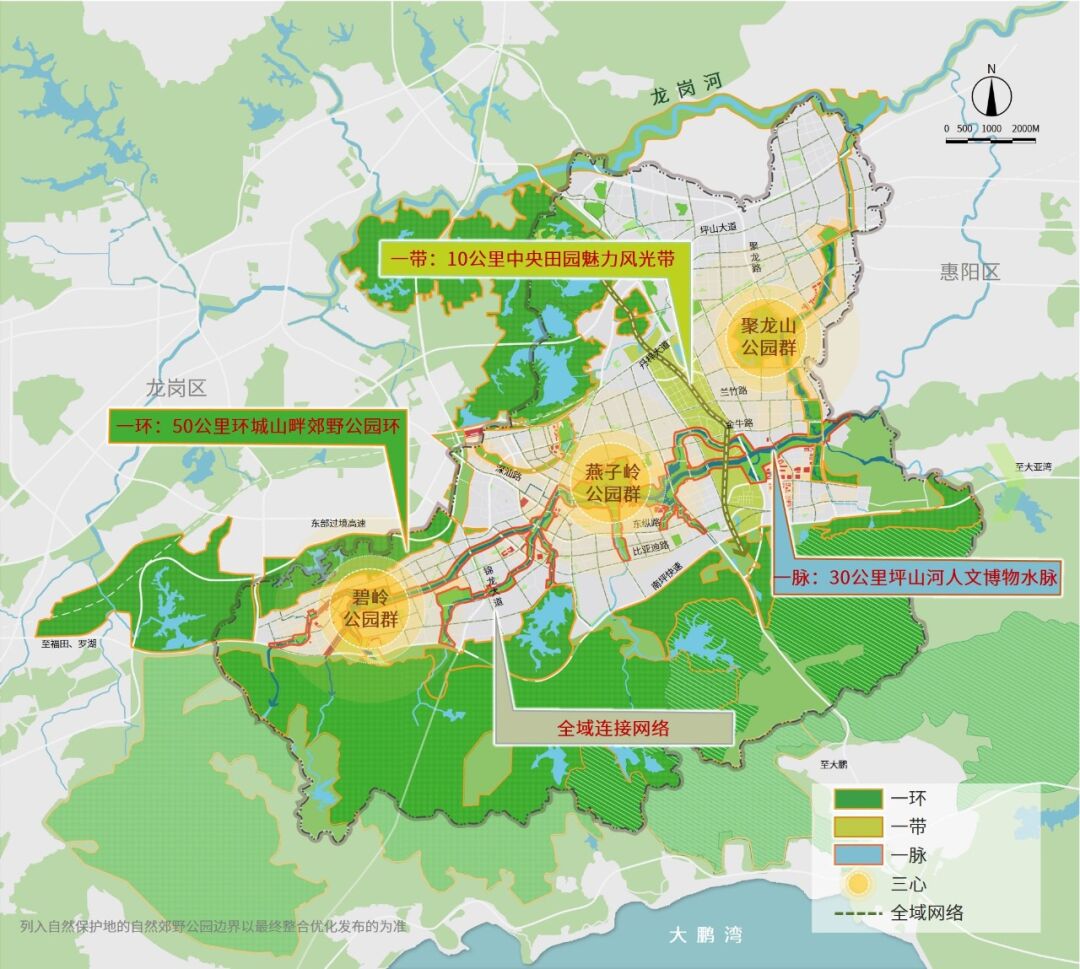

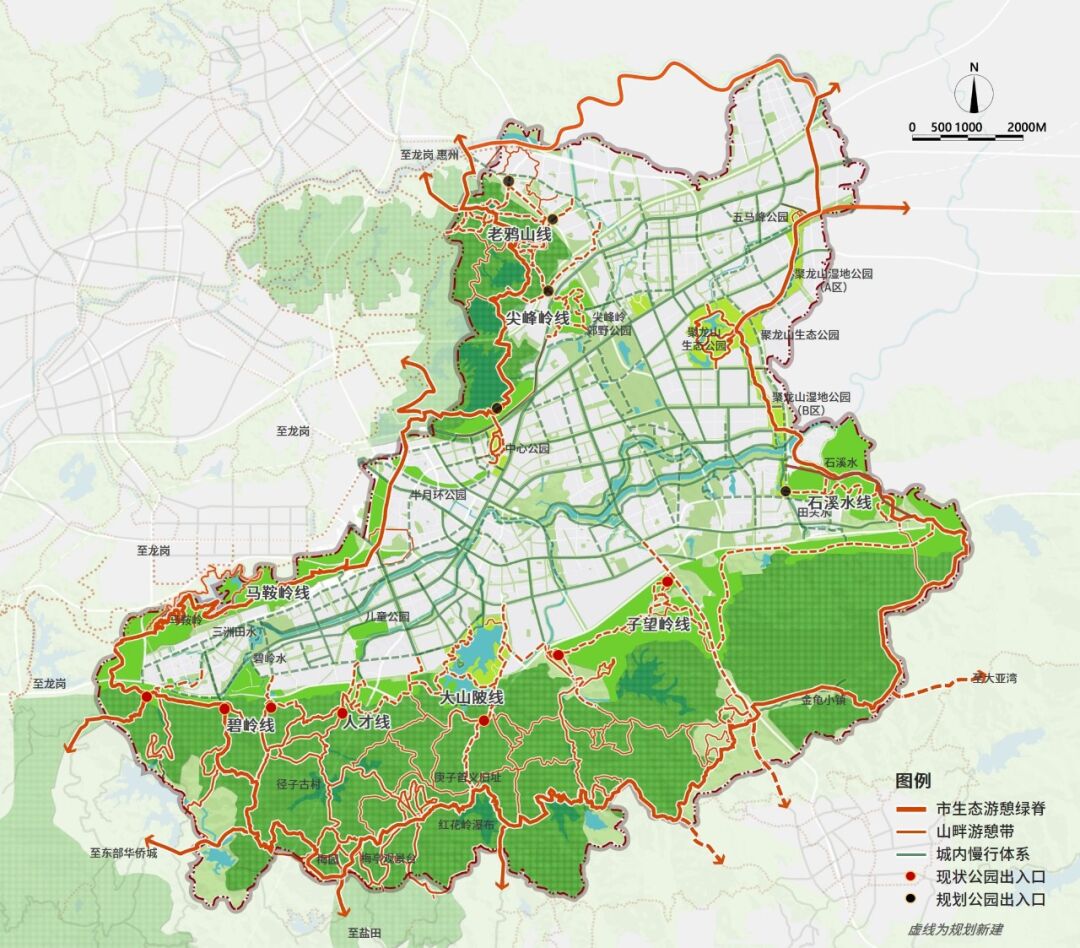

在国空“三核两带”的发展格局下,聚焦山野、水岸、田园等特色资源,搭建一环一带、一脉三心、全域网络的空间结构,提出山野入城、田园趣城、水岸活城、公园融城、绿网连城五大建设行动。通过坪山河、田园带等自然脉络连接工作、生活,同时也可以成为创新创想的承载空间。

由此,规划系统整合人、城、境、业等资源,以全域自然、创想家园为目标愿景,从坪山实际出发,立足全域观,在公园中建城市;立足价值观,谋划品牌建设项目,让自然促进发展;立足人本观,以人的体验为中心,营造无处不在的公园感。

调研发现现状城外山林环绕、城内自然稀疏,已建成公园中九成是距离日常生活较远的郊野公园,身边的公园感弱、空间单调。因此,规划提出以结构性山水空间为依托,突出比较差异,打造具有坪山特色的公园城市品牌项目。

山野入城:打造50公里环城郊野公园带,稳固生态底色,打造湾区户外运动目的地。规划自然郊野公园,溶解城野边界,连通慢行断点,构建山畔游憩步道体系。衔接深圳市山海连城生态绿脊,同时通过桥下碧道连通、手作步道等方式,连通城市密集住区等,提供更茶余饭后、更日常化的郊野休闲空间,平衡城内公园建设短板。开展郊野自然运动活动策划,利用好现状马峦山等特色资源,依托碧山路等策划极限运动活动、自然摄影艺术活动等,进一步的扩大坪山的郊野自然品牌,形成湾区郊野资源最丰富、趣味活动最多元的郊野休闲活动目的地,助力深圳打造户外运动天堂。

水岸活城:打造30公里人文博物水脉,借水兴岸,塑造市民公共文化生活舞台。规划充分挖掘坪山一河十水的自然特色,将其与本土文化、人文艺术等元素有机融合,重点推进水岸公园建设。拓展已建自然研习步道、联动在建深圳自然博物馆,借水兴岸,连接城市人文活力,激活荣田世居等在公园水岸内部的文化点,创新建设书屋、咖啡等新业态,打造老城创意水街巷、燕子湖动感水舞台、高新北活力水广场,让水岸成为公共文化生活的展示舞台和市民性活动的场所。

田园趣城:打造10公里田野魅力风光带,尽显阡陌纵横、花香农居的都市田园风光。低扰动、微介入的方式,连通一条骨干田园径,联动周边资源,形成北段山林、中段艺术、南段科创三大风貌段。北段结合松子坑森林公园等升级龙田农家乐,开展自然研学、科普等活动,建设坪山都市田园自然教育基地;中段充分利用800米宽的集中田园资源,植入艺术装置,打造大地艺术,吸引人群打卡;南段联动技术大学等,建设高科技农田试验田,开展诸如科学节庆等多样的田园活动。将田园从坪山的资源逐步转变坪山特色,成为深圳市民田园文艺、休闲娱乐的活动场所。

规划依托三大核心公园,持续修复城市自然生境、提供市民多元的亲自然生活,促进城市活力与形象品牌塑造。重点关注自然与城市的交融地区,在公园边,引导一批高品质名片地区,不仅提供日常文化消费场所,更能结合美食、文艺、展馆等场景解锁新玩法,不断拓展公园消费人群。

公园融城:打造碧岭、燕子岭、聚龙山三大连城串趣的活力公园群。实现蓝绿景观和城市魅力融合,激发城绿共荣新形态,创造公园消费新体验。

燕子岭公园群,高品质城市中心的绿色人文客厅。以燕子岭为中心,依托水脉连通九园,形成山、湖、河、园环游观光、可全景俯瞰中心区阔山水风景的城市公共客厅。依托绿街,连通中心公园与燕子岭生态公园等城市公园,并衔接规划更新项目,预控二层连廊,连接云轨站。满足绿色休闲的基本需求,也带动周边商圈发展,创新公园经济价值。

碧岭公园群,生机勃发、全龄友好的健康绿谷。以碧水湖(规划)为中心,依托五条绿街、坪山河支流水岸,连通儿童公园、汤坑水等,连接马峦山、马鞍岭,实现15分钟入山野,打造最宜人的山水漫游体验。

聚龙山公园群,联动研-学-产创新交流的都市绿野。以湿地水岸为中心,重点贯通湿地滨水步道,完善创新服务体系,以此贯通四大城市公园,联动创新园区、高校等,形成城景一体、产研互促的创新产业连廊,展现最具创新性的湿地水岸、最有艺术感的滨水骑行、最亲近小动物的创新产业街区。

规划衔接市级公园体系,划定自然郊野公园、城市公园、社区公园,总计198个。同时,整合碧道、绿道、郊野径等体系,优化公园布局,重点关注连接日常生活的公园产品。

半山游憩步道:统筹已建碧道、绿道等步道体系,连接市生态游憩绿脊,贯通马峦山、松子坑等十大环城自然郊野公园,打造11个全龄友好的半山游憩带。形成市民步行10~15分钟可达,平缓易行、全线无障碍的连续城景画廊。

公园连接步道:结合大数据精准描摹人群画像,识别大型居住区、重点产业园区、城市活力场所等人群密集点,围绕日常生活轨迹,通过绿色街道、增设人行桥、优化过街设施等多种方式完善最后一公里步道连接,让居民可以随时走入自然。

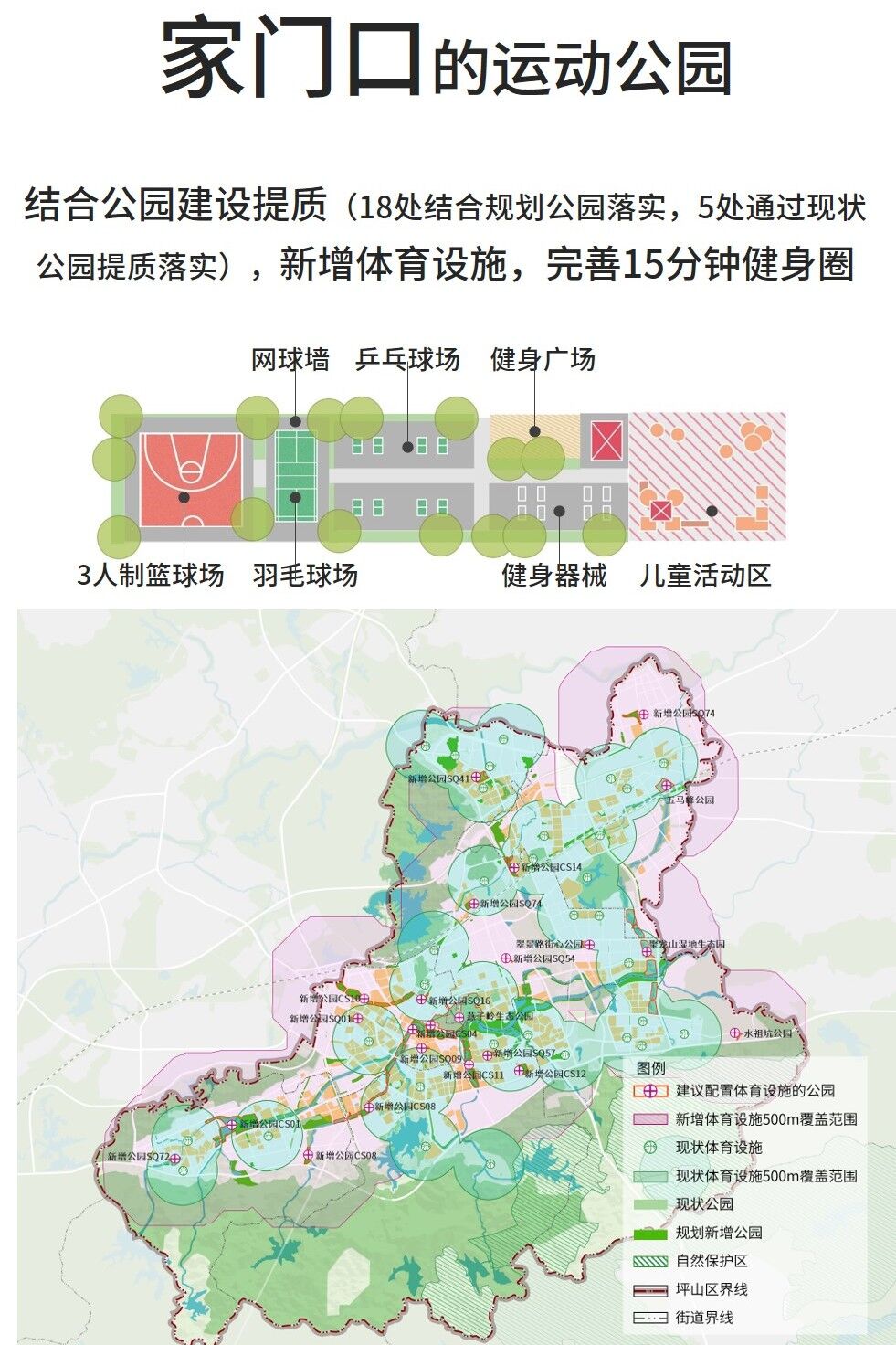

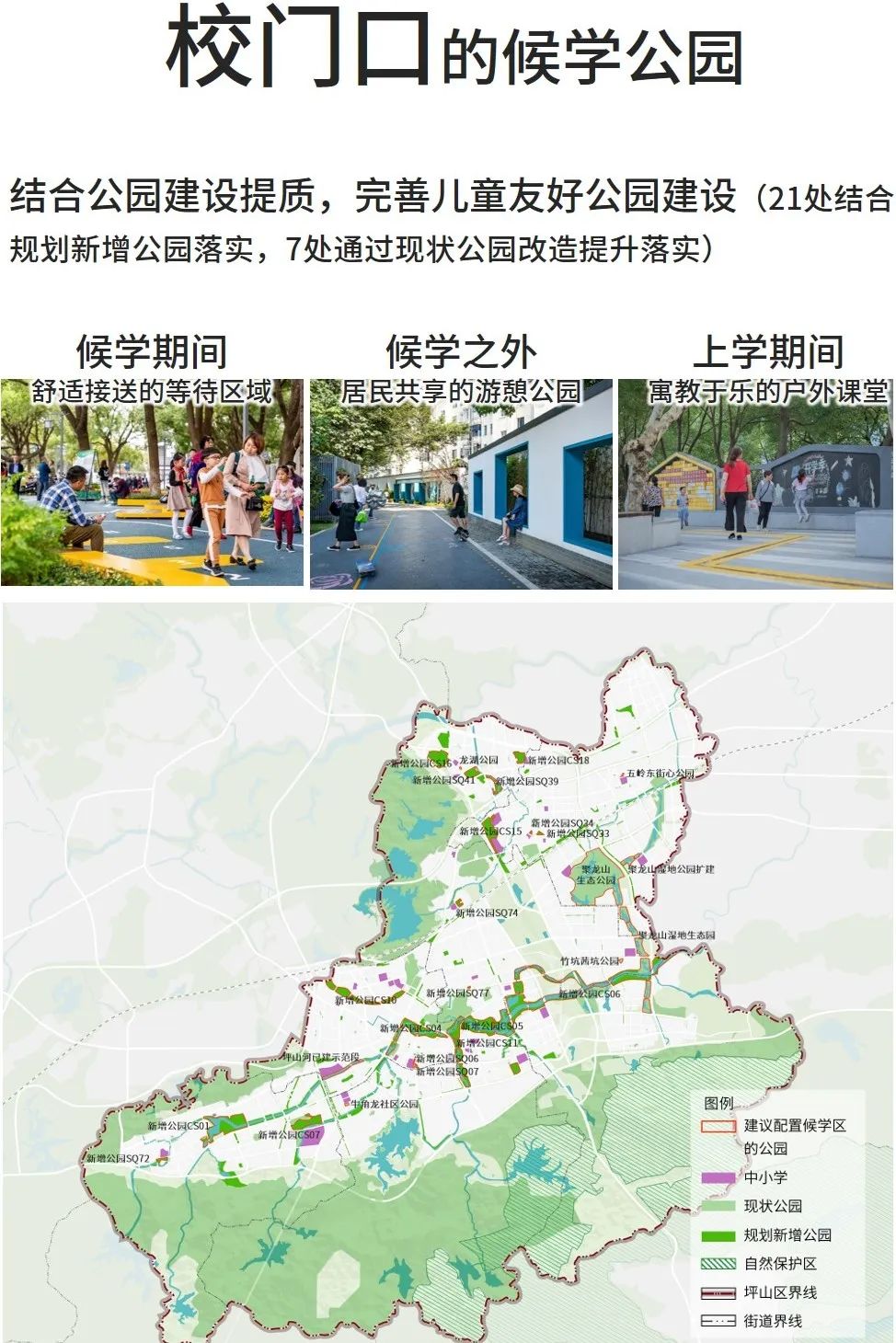

沿途重点挖潜口袋公园,设置健身角、休息亭等,打造家门口的运动公园、校门口候学公园,把绿荫浓厚、绿趣横生、四季斑斓、休憩愉悦的绿色生活体验贯穿到生活的方方面面。

05

搭平台、强传导

通过一套建设指引、一个管控平台两大抓手,构建应对坪山本土问题的公园城市建设路径

规划对接各级公园建设管理部门,总结发现,尽管法定图则划定了相对均衡、理想的公园绿地格局,但法图划定的未建公园绿地中,大部分有现状建筑覆盖,需要通过城市更新、土地整备等项目落实公园建设。另外,公园建设标准模糊,建设部门与规划部门存在语境差异。在项目推进中,多个职能部门在空间交叉边界衔接不足。由此,规划提出两大建设抓手:

一套建设指引,抓品质。立足真自然、可到达、服务人三大原则,结合人群和特色场景构建需求,对各类公园以及规划提出的全民可健身、儿童可候学、宠物有乐园等八大公园活力场景及建设要求。

一个管控平台,抓落地。校核各类用地管控要求与协同空间建设项目,划定能覆盖每个人的总量管控单元,保障空间均衡;形成面向建设项目的山水格局管控边界,对接相关管理部门,协同周边建设项目内容与衔接要求。向上统筹全局工作,形成合理合法合规的工作原则与行动部署;向下引导工程建设项目,形成明确的项目推进实施路径;对外有效对话相关职能部门,衔接空间管理技术传导体系,形成规划互补;对内完善项目管理工作,形成项目策划、指导、验收、评价一揽子监管机制。同时输出年度项目滚动推进实施项目库,形成推进-立项-预控三大项目清单,输出5大类、16小类、60余个建设项目。

结语

绿水青山就是金山银山,改善生态环境就是发展生产力。自然的坪山本身蕴含着无穷的经济价值,能够源源不断创造综合效益。相信坪山,以自然之力为钥,打开“全域自然、创想家园”的美好公园城市生活,未来可期。

/ 项目组成员:

于光宇、赵增霖、王海洋、梁锐、张祥、李奕萱、刘可欣、刘臻

/ 图片来源:

项目组绘制或拍摄

王海洋,深规院城市景观规划设计院 主创规划师

· 欢迎关注 ·

编辑

丨

何瑜

校审

丨

李晨

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):从自然向未来 ——深圳市坪山区公园城市建设规划

规划问道

规划问道