编者按

发展设施农业是建立在我国人多地少的基本国情上,保障我国粮食和重要农产品稳定安全供给的重要手段,随着用地不断出现新的需求和情况,我国设施农用地政策处于变化调整当中,导致设施农用地在使用过程中面临诸多风险和不确定性,对市场主体使用范围、方式和规模等造成一定影响。现阶段,为落实“长牙齿”耕地保护硬措施,坚决遏制耕地“非农化”和有效防止耕地“非粮化”,国家对新增设施农业用地实行严禁占用永久基本农田、严格控制使用一般耕地,实行上图入库纳入自然资源“一张图”监管,以及落实耕地占补平衡管理的“大占补”“大平衡”。

维护国家粮食安全、落实耕地保护,以及应对农业生产形势的变化,引导农户、市场主体适应我国设施农用地政策的阶段性调整,促进设施农业健康有序发展,是强化用地管理、实现乡村振兴的必由之路。《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出,发展现代设施农业,加强耕地保护及用途管控,实施设施农业现代化提升行动,这对设施农业用地政策提出了新要求,设施农用地使用与管理有待进一步研究。

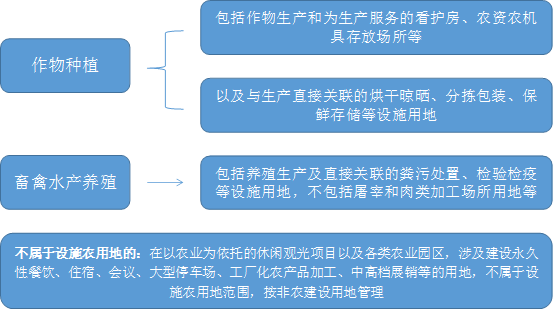

根据2019年自然资源部 农业农村部印发《关于设施农业用地管理有关问题的通知》(自然资规〔2019〕4号,以下简称“4号文”),设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。

设施农用地具体类型

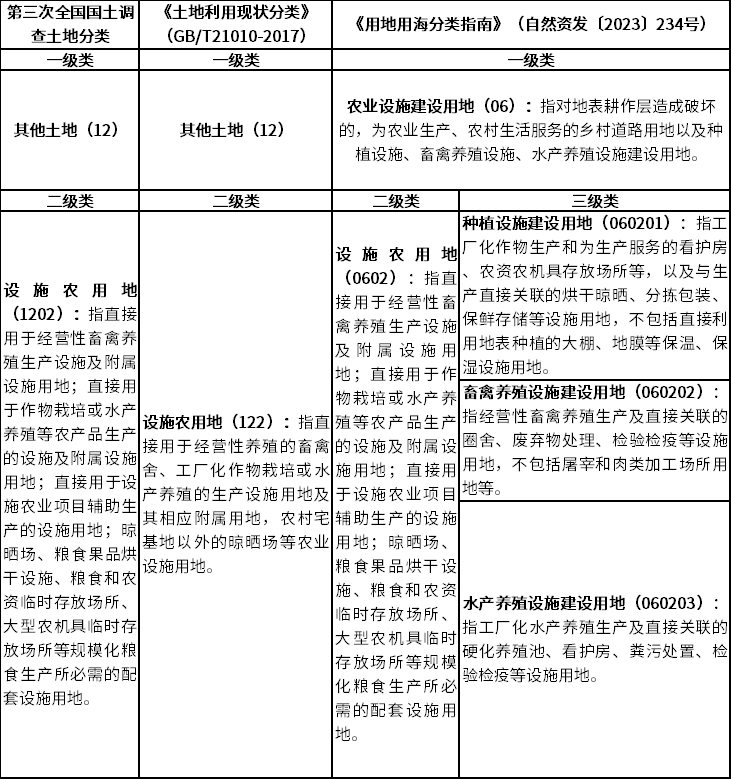

依据2023年自然资源部印发的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(自然资发〔2023〕234号,以下简称《用地用海分类指南》),设施农用地为一级类农业设施建设用地下的二级类,具体包括种植设施建设用地、畜禽养殖设施建设用地、水产养殖设施建设用地,基本内涵与类型与4号文基本一致。设施农业地直接用于或者服务于农业生产和农村生活,其性质仍是属于农用地类型,在各类土地分类标准中的概念及细分类型如下:

各类土地分类标准中设施农用地概念及分类表

阶段一:基于现代农业生产特点对设施农用地的初步规定

随着传统农业向现代农业转变,农村土地承包经营权流转进程加快,农业生产经营规模不断扩大,农业设施不断增加,这一阶段政策主要从规范设施农用地管理角度,对设施农业地进行范围界定、规模控制、使用监督管理。根据现代农业生产特点,将设施农用地划分为生产设施用地、附属设施用地以及配套设施用地,并扩展到农业生产过程中所需各类生产设施和附属设施用地,以及由于农业规模经营必须兴建的配套设施。

政策上,主要是2010年、2014年,原国土资源部会同原农业部先后制定印发的《关于完善设施农用地管理有关问题的通知》(国土资发〔2010〕155号)、《关于进一步支持设施农业健康发展的通知》(国土资发〔2014〕127号)两个设施农业用地文件,明确生产设施、附属设施和配套设施用地直接用于或者服务于农业生产,其性质属于农用地,按农用地管理,不需办理农用地转用审批手续,为支持和促进设施农业健康发展发挥了重要作用。

设施农用地相关政策演变及要点

注:蓝色为阶段一,红色为阶段二,绿色为阶段三

典型案例:“大棚房”问题及整治

在这一阶段中,由于设施农用地概念的泛化使用、市场主体利益驱动以及监管缺位,出现一些地方的工商企业和个人借建农业大棚之名,擅自或变相将农业设施用于房地产开发、建设“私家庄园”等非农设施。“大棚房”本质是改变了土地性质用途,是耕地“非农化”,触碰了耕地保护红线,直接威胁国家粮食安全的根基。

为切实加强耕地保护,坚决遏制农地非农化现象,2018年8月,农业农村部 自然资源部印发《关于开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化的方案》(农农发〔2018〕3号),在全国开展“大棚房”问题专项清理整治行动,全面深入排查,摸清“大棚房”问题底数;坚决整治整改,对排查发现的“大棚房”问题区分情况,分类处置;严格执法问责,严守耕地保护红线,坚决遏制农地非农化。通过开展专项行动,全面整治“大棚房”问题,严肃处理了一大批违法违规占用耕地案件,形成了保护耕地的宣传攻势和遏制农地非农化的高压态势,有力有效地堵住了以设施农业为名违法违规用地行为的“后门”。

设施农业作为农村新产业新业态的重要形式之一,为适应新产业新业态用地及发展需求,如何更好地保障设施农业发展用地,支持现代农业发展,《自然资源部 国家发展改革委 农业农村部关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》(自然资发〔2021〕16号)对设施农业用地进行了严格规范和界定,首次明确了设施农业用地、农业设施建设用地和常规建设用地的区别。其中,农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地,即设施农业用地按照2019年4号文要求使用,必须是直接用于或直接服务于设施农业生产的设施,且不得改变设施的性质和用途;农业设施建设用地中,对于作物种植和畜禽水产养殖设施建设对耕地耕作层造成破坏的,应认定为农业设施建设用地并加强管理(为《用地用海分类指南》中的一级类农业设施建设用地,代码为06,仍是属于农用地);农村产业融合发展所需建设用地不符合设施农业用地要求的,属于常规建设用地,应依法办理农用地转用审批手续。政策再次明确了借设施农业建设的幌子发展非农产业都是用地违规行为,并为设施农用地的规范、正确使用提供路径,体现国家仍是大力支持有利于农业生产的设施农用地。

部分地方还作出了更加详细具体的规定,如北京市发布《大棚类设施农业项目违法违规用地整改标准》规定:大棚类设施农业项目建设生产及附属设施需按规定标准和要求,单栋种植大棚只允许建设一个单层且占地不超过15平方米的看护管理房;经营者必须农地农用,不能违规转包、转租或其他变相买卖土地行为。

阶段二:法律法规逐渐完善满足设施农业多样化用地需求

这一阶段侧重满足多样化用地需求,设施农用地政策界定更清晰、政策举措更有力、政策导向更明确,精细化管理程度不断提高。随着农业现代化水平不断提升,农业新的生产经营方式不断涌现,规模经营水平和生态环境要求不断提高,对设施用地提出了新需求,如设施生产中栽培的作物种类和种植方式日益多样化,畜禽养殖的规模化比例不断提高面临的养殖生产、环保等新需求,原有设施农业用地政策未有涉及,难以满足设施农业发展需要。

为此,2019年4号文在衔接“大棚房”问题专项清理整治成果、引导设施农业规范发展的同时,主要强调满足设施农业多样化的用地需求,从宏观管控的角度框住总体规定,预留政策空间,由地方细化管理要求。

由于我国区域差异大,设施农用地情形复杂,为避免细分类型概念过多、含义不清,4号文不再对作物种植和畜禽水产养殖中涉及的生产设施、附属设施、配套设施进行细分,而是以设施建设是否破坏耕地耕作层为问题实质和衡量是否可以使用永久基本农田和耕地的标准。考虑种植类和养殖类的生产功能与用地情形不同,在允许使用永久基本农田上,作出差别化的规定。

典型案例:生猪上楼养殖

随着家庭农场、养殖小区等农业生产模式的兴起和推广,畜禽养殖的规模化比例不断提高,对养殖生产、环保及粪污处置等设施用地提出了新的需求,有的养殖企业建设多层建筑进行生猪生产,原有政策对此没有涉及,因此,9号文提出了养殖设施允许建设多层建筑。

这一阶段,在一般耕地上开展养殖项目政策是比较宽松的。特别是2019年猪肉价格暴涨,为稳定生猪生产保障市场供应,当年9月自然资源部办公厅印发《关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》(自然资电发〔2019〕39号),紧急调整生猪养殖用地政策,大开“绿灯”,保障生猪养殖用地需求。一是明确生猪养殖用地作为设施农用地,按农用地管理,不需办理建设用地审批手续,并允许使用一般耕地,不需落实耕地占补平衡;二是取消15亩的规模上限规定,允许增加附属设施用地规模;三是简化用地手续,提出养殖场(户)与乡镇政府、农村集体经济组织通过协商并签订用地协议后即可获得用地,提振各类经营主体发展设施农业的积极性。

例如,南沙立体化全产业链生猪养殖项目[1]在政策的规范引导下,广东、山东、河北、河南、浙江等地都出现了“生猪上楼”现代化养猪新模式。与传统养殖场的养猪模式不同,“楼房养猪”采用封闭式管理,每层楼都是一个相对独立的空间,并设有配怀舍、产房,以及保育、育肥区,生猪通过地下通过进入大楼后,乘坐电梯到达相应楼层,实行智能环控、精准饲喂。2021年底南沙立体化全产业链生猪养殖项目封顶仪式在广州南沙成功举行,是目前广东省内楼层最高、单体规模最大的生猪产业项目,也是南沙推进实施乡村振兴战略的重大工程。项目性质为规模化畜禽养殖,总投资16亿元,土地租赁期20年(自2020年7月27日起至2040年7月26日止),项目占地面积140亩,猪舍楼及配套用地110亩。首次创新探索产业用地的节约利用,将35万头生猪养殖用地在110亩以内,为广东省首例。

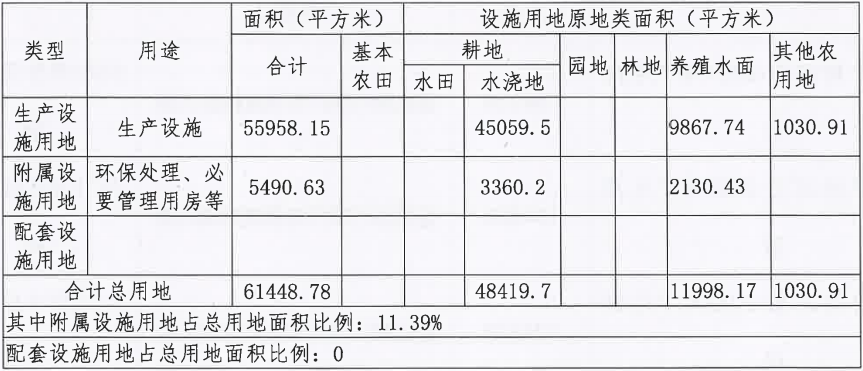

设施用地情况

阶段三:政策全面收紧遏制“非农化”和防止“非粮化”

这一阶段,设施农用地政策导向全面从严从紧,在明确改革大方向前提下,不断改革和完善耕地“占补平衡”政策,以“大占补”“大平衡”耕地管理方式纠正和防范利益驱动下单纯追求补充耕地指标的行为,非农建设和耕地流向其他农用地都需要实行“占补平衡”。在强调保障国家粮食安全,坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”的大背景下,国家对设施农业使用一般耕地和永久基本农田政策全面收紧,尤其对养殖项目影响较大。

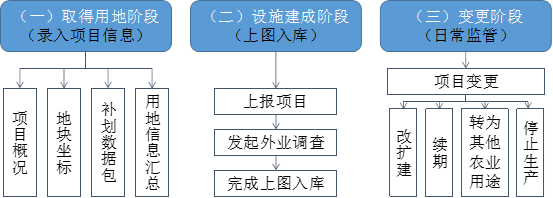

2020年,国务院办公厅印发《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》(国办发明电〔2020〕24号)、《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》(国办发〔2020〕44号)等补位政策,实现稳定粮食生产、严格耕地保护、促进农村发展多目标平衡。同年,为及时掌握全国设施农业用地情况,利用信息化技术手段强化用地监管,自然资源部印发《关于做好设施农业用地上图入库有关工作的通知》(自然资办函〔2020〕1328号)提出,设施农业用地应以省级落实4号文件具体实施办法明确的设施农业用地范围为准落实上图入库,纳入设施农业用地监管系统,实现监管更加规范,“以图管地”更为精细。

2021年,自然资源部 农业农村部 国家林草局联合印发《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号,以下简称166号文)提出,一是新上养殖项目和涉及破坏耕作层的种植项目,由此前允许调整补划后可占用少量永久基本农田,调整为严禁占用永久基本农田;二是占用一般耕地的养殖项目和涉及破坏耕作层的种植项目,要落实耕地“进出平衡”;三是设施农用地以往由乡镇人民政府备案制度,调整为必须上图入库。166号文延续4号文规定,以种植业设施项目是否破坏耕作层为问题实质,判断其能否使用永久基本农田,破坏耕作层的(比如硬化的晾洒场、管理用房等),属于禁止类;不破坏耕作层的(比如利用地表种植蔬菜的大棚等),则允许使用。同时,根据自然资源部办公厅关于修订的《土地卫片执法图斑合法性判定规则》(自然资办函〔2023〕337号),占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施的;占用永久基本农田建设破坏耕作层的种植业设施的,判定为非粮化违法违规用地。

总体来看,166号文比以往政策更为严格,对使用一般耕地,新增加了一道门槛,即要求落实耕地“进出平衡”,这对新上养殖项目影响很大,理论上可行,但实际上很难实现。目前由于无法落实耕地“进出平衡”,一些地方已暂停养殖项目备案。同时,新政规定养殖设施项目严禁占用永久基本农田,此前占用永久基本农田未经补划和备案、也未上图入库的,只能先调出永久基本农田,不能调出的,只能拆除。

此外,最新改革要求提出完善耕地占补平衡管理方式,落实“大占补”“大平衡”[2],即将以往非农建设占用耕地落实占补平衡扩展到各类占用耕地均要落实占补平衡的“大占补”,以省域内稳定利用耕地净增加量作为下年度非农建设允许占用耕地规模上限的“大平衡”。2023年7月习近平总书记在二十届中央财经委员会第二次会议上发表《关于加强耕地保护和盐碱地综合改造利用》的重要讲话指出,改革完善耕地占补平衡制度,要将非农建设、农业结构调整、造林种树等各类对耕地的占用,统一纳入占补平衡管理。同年10月,自然资源部王广华部长在人民日报发表《切实加强耕地保护 改革完善占补平衡制度》的文章提出,坚持“以补定占”,强化耕地总量动态平衡,严控占用和补足补优。2024年全国自然资源工作会议明确,根据习近平总书记关于改革完善耕地占补平衡制度的要求,加快推进改革落地落实,把各类对耕地的占用纳入“大占补”统一管理。坚持以补定占,以省域内稳定利用耕地净增加量作为下年度非农建设允许占用耕地规模上限,实行年度“算大账”。此前,对使用一般耕地要求落实耕地进出平衡,2024年实行“大占补”后,需要以补定补,落实耕地占补平衡。

在乡村振兴战略的大背景下,农业农村快速发展,设施农业成为现代农业农村发展的主要产业形态之一。应当如何在政策的阶段性演变下把握设施农用地的使用与管理?敬请期待《乡村振兴五块地︱设施农用地使用与管理几点思考》。

参考:

[1]南沙区重点领域信息公开之设施农用地:关于南沙立体化全产业链生猪养殖项目设施农业用地的公告

[2]耕地占补平衡制度改革的“大占补”“大平衡”“大开发”

相关阅读

原文始发于微信公众号(国地科技):乡村振兴五块地②︱一文看懂设施农用地政策发展历程

规划问道

规划问道