本书从石窟创造者供养人的角度对巴蜀石窟重新解读。所谓供养人,是指提供资金、物品或劳力开凿石窟的人。本书分为初入、生莲、大佛、乱世、梵音、涅槃6个章节。作者寻访了大量四川、重庆荒野中的石窟,并对石窟进行分期,勾勒出不同时代的造像题材与风格,第一次将视角放到供养人上,揭示石窟供养人的希冀、哀伤、欢喜,往往会决定石窟的题材。作者通过对巴蜀石窟题记的解读与辨识,找寻出近百位供养人的故事,通过他们的故事,串联巴蜀石窟的脉络,还原其生活与时代。

四川石窟艺术的题材、艺术的变化与供养人的身份有直接关系。本书从历史文献和碑刻中对其进行梳理,通过对不同时代供养人身份、地位、情绪等方面的还原,勾勒出每个时代的风貌。

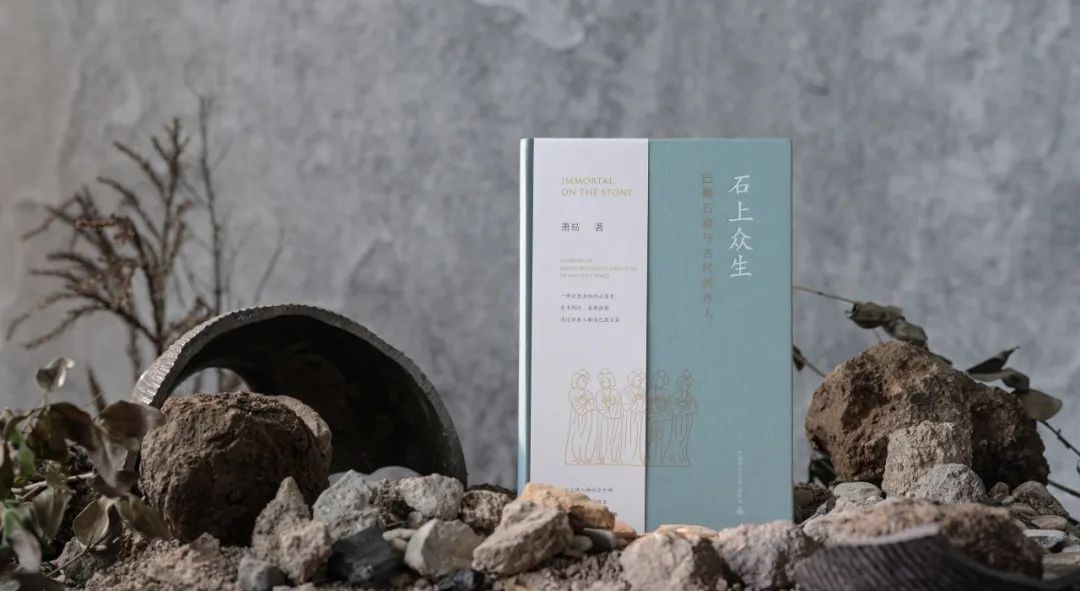

萧易,1983年生于江苏扬州,毕业于四川大学中文系。《中国国家地理》《南方周末》等报刊专栏撰稿人,出版有《空山:寂静中的巴蜀佛窟》《知道:石窟里的中国道教》《影子之城:梁思成与1939/1941年的广汉》《寻蜀记:从考古看四川》等书。

公主

大唐天宝十五年六月十三日凌晨(756),夜色如墨,冷雨拂面,长安城禁苑延秋门缓缓开启,71岁的唐玄宗与嫔妃、皇子、皇孙、公主,以及内侍、宦官、御林军,趁着夜色逃离长安,永和公主也在逃难的人群中,她是太子李亨与韦妃之女,玄宗孙女。

当晚,庞大的队伍宿于金城县槐里驿,县令早已不知所踪,附近百姓送来粝饭,皇子公主争以手掬食,一抢而空,晚上不分贵贱,枕藉而寝。十四日,玄宗一行到达马嵬坡,士兵哗变,处死宰相杨国忠,逼迫杨贵妃自尽。玄宗无奈,令人草草掩埋贵妃,继续西行,经陈仓、两当、勉县,取道金牛道入蜀,从绵谷县(今广元)渡桔栢江到益昌县(今昭化),途中有个叫观音崖的地方,江边岩壁星星落落悬着几个龛窟。

桔柏江畔,永和公主想到这一路坎坷,不知何时才能回到故土,遂舍了些银子,雇来工匠开龛。开龛耗时日久,永和公主自然不便久留,交代工匠几句,即随玄宗而去,途中,父亲李亨在灵武即位,是为唐肃宗,遥尊玄宗为太上皇。几个月后,这龛造像完工了,工匠在龛楣刻下五个楷体大字:永和公主造,不知他是否知道,那个落难的公主,如今已是当朝天子的千金?

唐朝王室贵族、文武百官历来有开龛祈福的传统,近一个月的流亡,饥饿、困顿、屈辱、死亡如影随形,他们中的许多人,纷纷舍财开龛,观音崖不少供养人,当与这些逃亡者有关。观音崖第39龛亦为一佛二菩萨,龛楣有侧题记:左戍卫翊府郎蜀郡聂观敬造。唐朝太子出行,左右翊府郎班剑随行,聂观看来曾在长安任职,辗转来到了蜀地。

几年前,在一次文物调查中,我得以近距离观察永和公主龛,龛高1.1米,宽0.84米,中央设坛,一佛二菩萨立于仰莲座上,这是唐代最流行的题材之一。永和公主的生平,《新唐书·诸帝公主》记载极为简略:“永和公主,韦妃所生。始封宝章。下嫁王诠。薨大历时。”倘若不是龛楣的题记,我们或许很难将这个小龛与高贵的公主联系起来,并由此知晓她在“安史之乱”中的离愁与困苦。

永和公主龛,给我提供了一个全新的角度:巴蜀石窟中有哪些供养人,阶层状况如何?不同地域、年代的供养人,有无明显差别?所谓供养人,是佛教中出资开凿石窟、绘制壁画、妆彩佛像的功德主,石窟中,他们往往在角落里雕刻自己与家族、亲眷、奴婢肖像,称“供养人像”;或在龛窟、龛楣留下题记,记录开龛原委、心事愿望。《敦煌石窟供养人研究》记载,莫高窟现存洞窟中有供养人画像的洞窟281个,画像总数超过了9000身。

此后的几年中,我重新对巴蜀石窟进行调查,并着重寻找供养人信息:广元千佛崖、皇泽寺,巴中南龛、西龛、水宁寺,营山透明岩,夹江千佛岩、牛仙寺,大足宝顶山、北山、石门山,安岳茗山寺、卧佛沟、毗卢洞,泸县玉蟾山……我的行囊中,通常只有几本出版于80年代的关于巴蜀石窟的简单指南,以及杂志上发表的论文。并非我有意偷懒,有关巴蜀石窟的史料实在少之又少,我那简单的行囊,实是巴蜀石窟的缩影。

巴蜀地区除广元、巴中、夹江、大足外,许多石窟还未出版总目,供养人信息就更鲜为人知了。经过几年调查,结合前人的研究资料,我整理出数百位供养人信息,他们或在石窟中留下形象,或在龛壁、龛楣写下题记。敦煌莫高窟供养人,有“千人一面”的情况,即服饰、头饰基本一样,外貌也千篇一律,巴蜀石窟的供养人也存在这个情况,单凭石刻雕像,我们很难从判断其准确身份;题记则更为丰富,供养人的官职、籍贯、家庭,乃至祈请,一一可见。

官吏

永和公主开龛前,广元皇泽寺与千佛崖两处岩壁,石窟早已密如蜂巢了。开元三年(715),太子左庶子韦抗出任剑南道按察使、大都督府长史,与剑南道的官吏一起,在千佛崖营造大云古洞与韦抗窟;开元八年(720),名臣苏頲赴蜀中任职,也在千佛崖开龛。唐代千佛崖供养人的身份,尚能看到利州刺史、剑州刺史、果州刺史、巴州刺史、利州长史、利州录事、利州参军、金水县令、朝议大夫、内府令、转运使等等。

利州是金牛道要冲,也是沟通中原与蜀地的官道,京华冠盖,往来不绝,这或许可以解释,为何千佛崖、皇泽寺的早期供养人,大多是来自京师的官吏,特别是韦抗、苏頲等大员,随行人员往往不乏技术精湛的画师工匠,最易将长安、洛阳的流行题材带入西蜀。

同为入蜀门户,米仓道上的巴州,虽隋代就已有开龛,但直到唐代才出现明确的供养人信息,且官吏依旧占了很大比重,开元二十三年(735),化城县县尉党守业开凿释迦牟尼一铺;开元二十八年(740),化城县主薄张令该在南龛造像;京兆尹严武出任巴州刺史,也于乾元二年(759)为父造观音菩萨。

晚唐年间,唐王朝陷于与南诏、吐蕃的战争泥潭,金牛道一度中断,米仓道的地位愈发重要。黄巢义军席卷中原,唐僖宗由米仓道仓皇入蜀,户部尚书张祎也在南龛开龛,讲述自己颠沛流离的经历。巴中诸如毗沙门天王、分身瑞像显示出与河西走廊的联系,不少供养人或许是远道而来的凉商。

从利州、巴州两地供养人来看,官吏占了多数,这并非偶然,四川有题记的初盛唐龛窟,供养人的身份大多是官吏,且往往由外地赴任:在偏远的翼州,贞观四年(630),翼州刺史、上大将军李玄嗣与翼针县令范孝同、翼水县令席文静、左封县令刘保德等开龛祈福;开元四年(716),渠州诸军事主长史丁正已与朝散大夫张承观、司法参军王守忠等在冲相寺开凿七佛龛。

结社

就在玄宗入蜀前一年,西蜀通义郡丹棱县一个偏远的山头,院主文龙戴、上座王智达领着众多社员,为大唐王朝与唐玄宗祈福。丹棱刘嘴第53号千佛龛,供养人姓名密密麻麻,有数十位之多,他们是来自平高里的乡民,在高僧清照带领下从事佛事活动。

中晚唐时期,集社造像在西蜀腹地颇为流行,团体成员共同造佛像、建寺院、诵佛经、做斋会。元和年间,邛州磐陀寺,申五娘、郝十三娘、李十七娘、杨五娘等捐资阿弥陀佛;文德元年(888),罗弘启、王隆盛与二十多位女弟子一起,在太蓬山预修十王斋。

个人、家族开龛亦继续流行,供养人的身份却发生了显著变化,来自长安、洛阳的大员几乎消失,相反,低级官吏、商贾、贩夫等成为主流:元和十五年(820),杜渐与妻何氏、后妻杨氏,在夹江县牛仙寺造八部龛一所;大顺元年(890),渠州大竹场衙典冯可振路过太蓬山,捐资开凿千手观音。

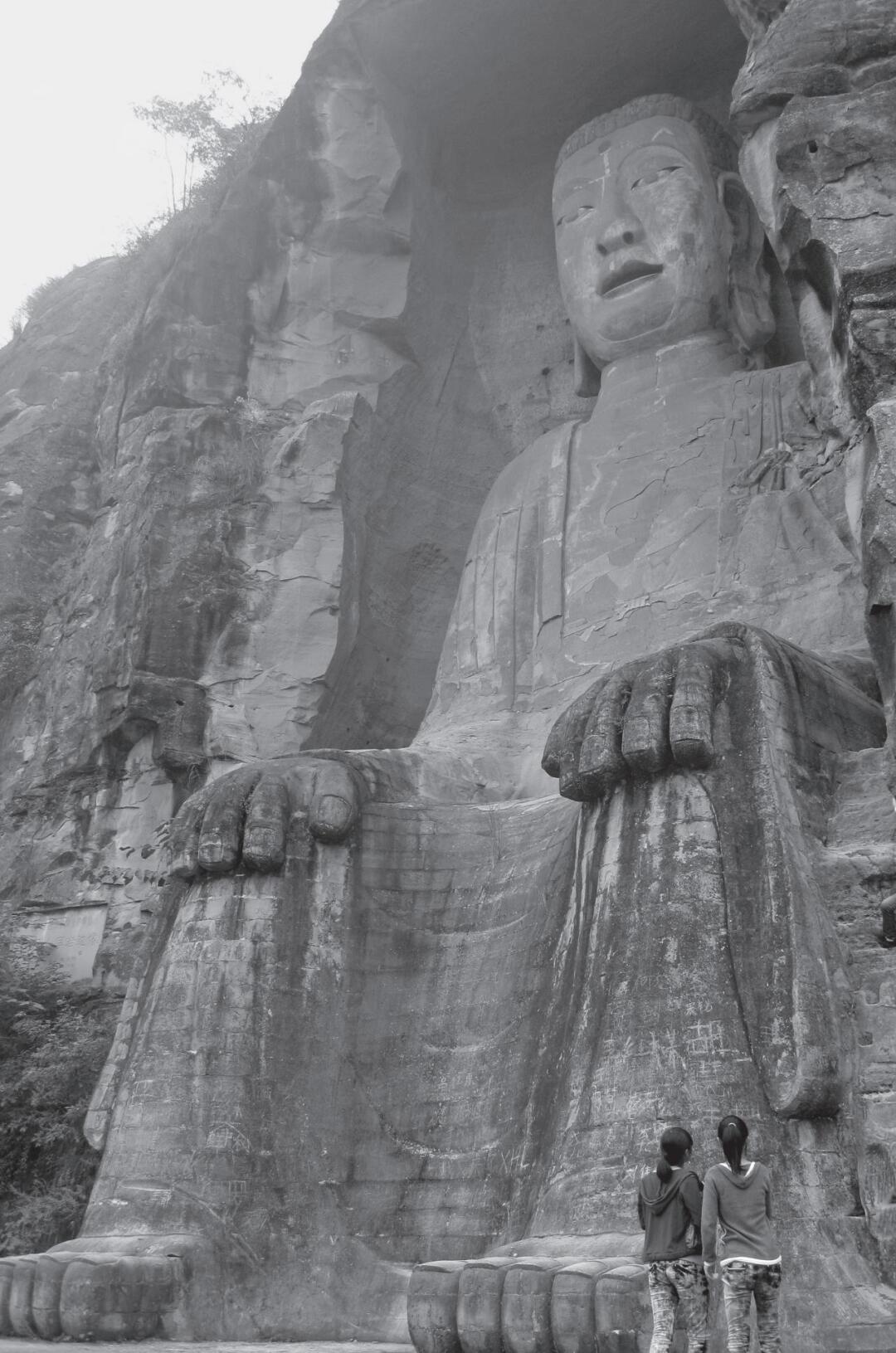

开元初年(713),僧人海通营建乐山大佛,断断续续历时七十载才得以完工,在此期间,两任西川节度使章仇兼琼、韦皋先后捐出俸禄,大佛耗时日久,所费不赀,蜀地的商贾、船工、走卒、贩夫、文人、农夫都曾加入其中,聚少成多,集腋成裘,他们或许才是隐形的供养人。蜀人不仅开凿出了世界最大的佛像,他们还创造出一个大佛群落,盛唐之后,荣县大佛、半月山大佛、阆中大佛、仁寿大佛、潼南大佛等相继开凿。

武将

四川晚唐五代的石窟,大多分布于东大路沿途,出成都东门,五里一店,十里一铺,经简阳、资中、内江到重庆。资中古称资州,是唐时军事重镇,咸通六年四月(865),都虞候冯元庆来到重龙山北岩院,请工匠镌刻了一龛毗沙门天王,在军中任职的他,或许正为唐朝的战事忧心忡忡。在昌州龙岗山,景福元年(892),昌州刺史、静南军使韦君靖也与诸多将士一起,开凿天王。

有意思的是,五代供养人,武将占了很大比重。普州卧佛院,军事衙推王彦昭造佛顶尊胜陀罗尼经幢,希望亡者从地狱解脱;在爱敬院,都虞候邓幸牧用众多佛像,化解心中的恐惧;在清溪县,都将扬万进、戍召军将领扬承初等一同开凿西方净土变。

自朱温灭唐建立后梁以来,中原金戈铁马,兵连祸结,西蜀大地虽相对安宁,却也是诸侯割据,成都的王建,昌州的韦君靖,利州的李茂贞。五代乱世,武将或许比平常人更能感受到战争的残酷与死亡的恐惧,戎马一生、朝不保夕的生活,加深了对佛教的依赖,却也是他们脆弱内心的见证。

乡绅

南宋绍兴年间,昌州大足县北山,巍峨的多宝塔完工了。绍兴十八年(1148),家在大北街的乡绅何正言,与妻子杨氏,在多宝塔中开凿观音菩萨,一同开龛的,还有儿子何浩。何浩自幼饱读诗书,早些年通过乡试、府试两级选拔,只是参加礼部的进士科考试未能擢第(故题记称乡贡进士)。

何正言生活的南宋,老百姓既信道,也崇佛,佛道诸神一同庇护着芸芸众生。何正言也是如此,他曾在城南广华山捐资后土三圣母,后土三圣母是主管子嗣的神灵,何浩功名有成,让何正言发愁的,是否因何浩未有子嗣?至少,石窟给了我们想象空间。

何正言的生活轨迹中止于1154年。北山观音坡第1号地藏、引路王龛中,有一则“亡……何正言”题记,地藏、引路王菩萨通常为亡者而开,推测何正言死于1154年前。何正言的生平,不见于任何史书记载,几龛石窟,几则题记,一位乡绅的希冀与烦恼,隐约可见。

宋代的昌州,街道交错纵横,民居鳞次栉比,车水马龙,百肆云集,富足的生活令市民有余力开龛。正北街的陈升与袁氏万一娘在多宝塔造了如意轮观音;正东街的张辉与刘氏,在北山造了药师佛;左朝散大夫张莘民、昌州录事参军赵彭年以及王升、陈文明等人,则协同开凿转轮经藏窟,现编号北山136龛,被誉为“中国石窟艺术皇冠上的明珠”,工匠胥安自颍川而来,带来了中原地区精湛的雕刻工艺。大足城外,庄园主严逊苦于乡野之处无处礼佛,干脆买下石篆山,延请著名文氏工匠开龛,以作水陆法会之用……

宋代不同阶层、不同行业的供养人,都乐于在石窟中留下形象,镌刻题记。他们娓娓道来,家在哪条街、娘子是何人、家境殷实否,甚至是阴晴圆缺,诗词歌赋,借助这些信息,忧国忧民的任宗易、三教融会的冯楫、一掷千金的庄园主严逊、插科打诨的岑忠用、三代崇佛的杨才有、杨文忻、杨伯高……一个个鲜活的生命,出现在面前。宋代都市经济发达,市民阶层兴起,自我意识开始觉醒,这是中国开始上最具有人文精神、最有思想的朝代之一,那些跨越时空的供养人,让我们看到了《宋史》以外的历史。

尾声

安史之乱与黄巢起义中,叛军两次攻占长安,唐玄宗、唐僖宗入蜀避难,大唐帝国陷入一场亘古少见的动乱之中。两次历史事件,既决定了唐朝走向,也影响了中国石窟的脉络,北方盛极一时、美轮美奂的石窟相继衰落,巴蜀继之而兴,将石窟的历史延续数百年之久。如果说北方、中原写下了中国石窟上半部历史,巴蜀就是下半阙。

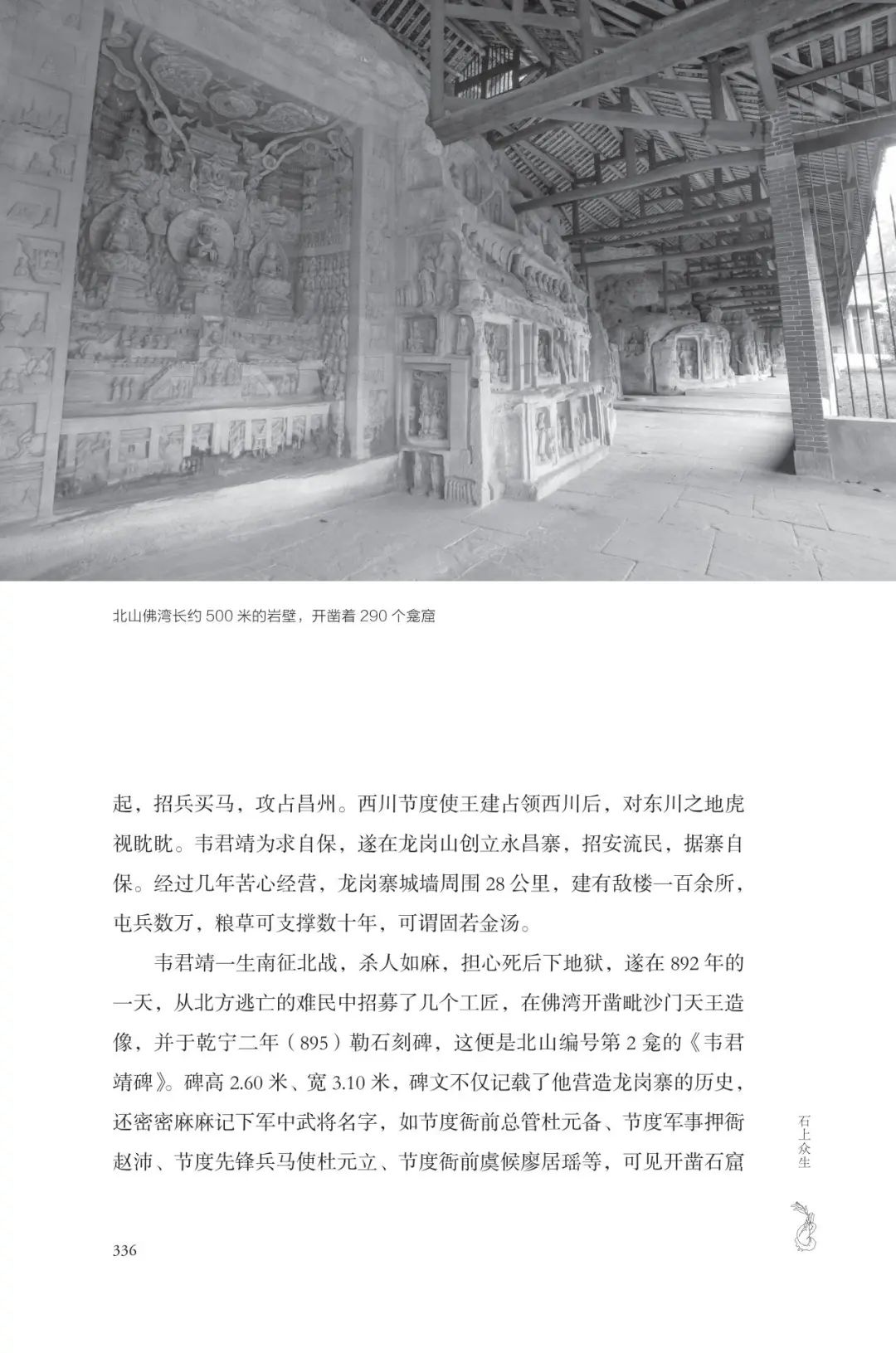

巴蜀石窟的总数堪称全国之最,且分布广泛,单是一个县中就有数十个石窟点。云冈、龙门石窟,幽深、庞大,颇具皇家气度,相比之下,巴蜀石窟分散、零碎,且以浅龛为主。这自然是多方面因素造成的,供养人的变化,或许也是重要原因。盛唐之后,供养人的身份,以低级官吏、僧侣、商贾、士兵、贩夫、走卒为主,且结社造像流行,石窟的开凿多出于发愿者个人或者家庭的愿望,而少有政治的色彩,早期兼有修行与礼佛的双重功能的石窟寺已经退化,大量以发愿、祈福为目的浅龛随之出现。

诸多的供养人的发现,也给了我们具体的视角,去管窥石窟背后的故事,乃至补史料之缺,比如永和公主龛,便补充了《新唐书》中公主的生平。众多小人物更是如此,他们卑微渺小,却鲜活生香,他们曾是国家最细微的细胞,却难以在高贵的史书中留下只言片语,倘若不是开龛,他们或许不会留下任何痕迹,一扇了解中国城市、建筑、美术、服饰、种族的窗口,随之开启。

巴蜀石窟的供养人,迄今尚未有完善的研究体系,本书选取的百余位供养人,也不足以反应全貌,但希望借此打开一扇了解供养人的窗口,他们的一生,曾在佛陀的注视下生活,如同莲花般随风摇曳,他们的喜悦、人伦、悲伤、疾病、孤独、伤痛、死亡,也随之一一呈现。

目 录

开石窟的人

京华冠盖,不绝于路(隋-盛唐):

广元千佛崖:大唐官吏开巴蜀石窟之风 唐朝官吏带来石窟风尚 皇泽寺:四川少见的中心柱窟 蜀王杨秀与则天武后 大唐王朝兴衰的晴雨表 巴中石窟:长安不见 河西驼铃 捡来的隋朝佛像 长安不见使人愁 循米仓道入蜀的唐朝官吏 来自河西走廊的凉商 米仓道上的天宝遗事 员外尉王伟 历史碎片 留下题记或是面容 蒲江石窟:皇帝、胡人与供养人 隋大业十四年 两京的粉本,西域的胡人 最大胆的唐代供养人 广安冲相寺:刺史、郡守与破贼僧 广德年间的叛乱 巴蜀唯一的隋代定光佛 岩壁上的史书

集社结邑,开龛祈福(盛唐-中晚唐):

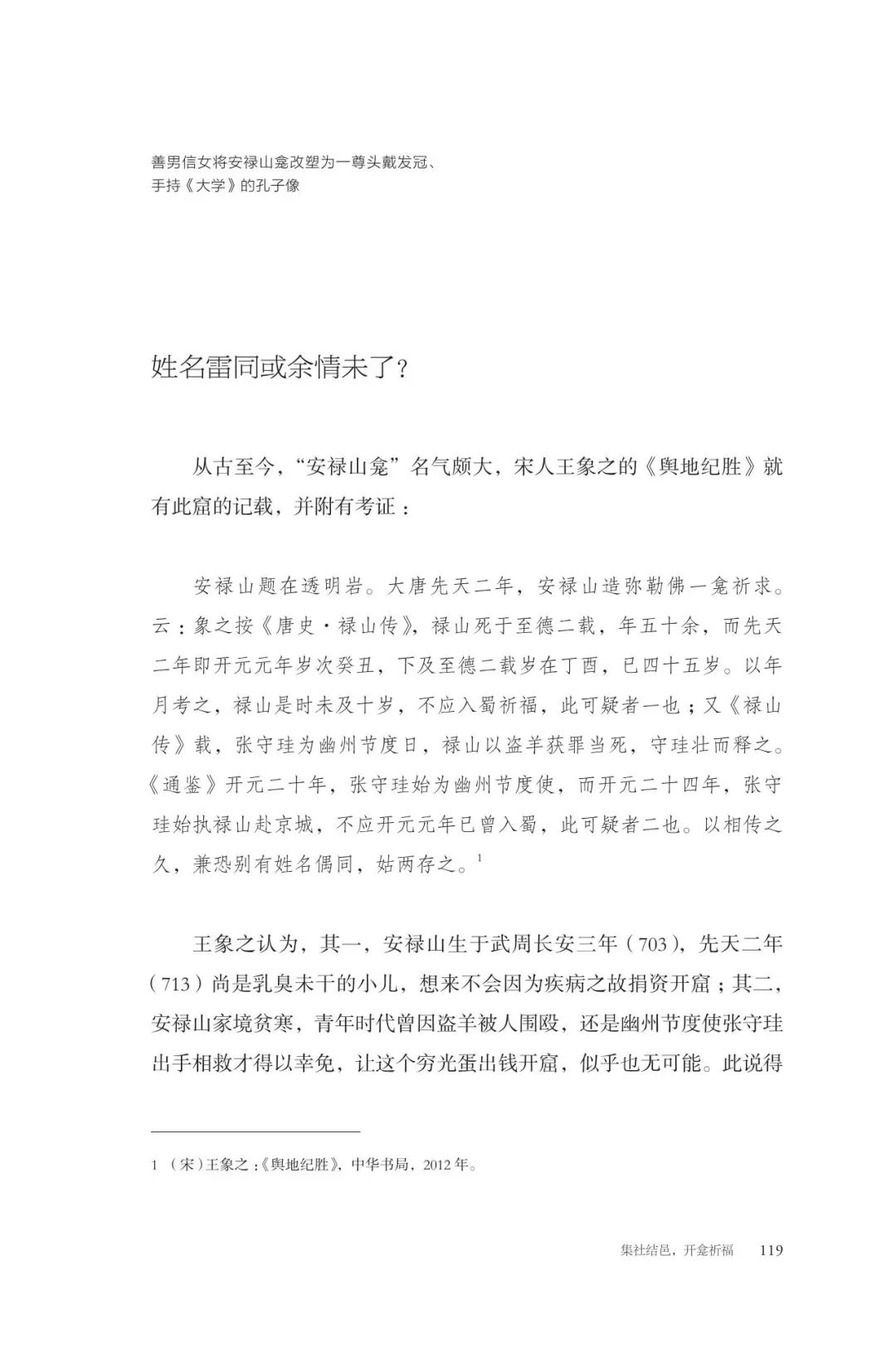

营山透明岩:供养人安禄山谜案 令人困惑的安禄山 姓名雷同或余情未了? 造像与毁佛 佛佑众生:唐朝的集社与结邑 天宝十三载的集社 从皇室到民间:平高里的善男信女 经幢上的唐人信仰 夹江千佛岩?牛仙寺:青衣江畔的唐代风情画 中国大地遍地“千佛” 解读《营造法式》的线索 那些抵御南诏军队的武将们 农田里的三千佛影 唐代古刹造像传奇 洪水“冲出”龙兴寺 石笋山,历时四年的开龛 花置寺,正在隐去的唐人面庞 磐陀寺,因战乱戛然而止

大佛林立,弥勒盛行(盛唐-中晚唐):

乐山大佛 天下第一佛 大佛之国:乐山大佛和它的兄弟们 牛角寨大佛,深山中的半身大佛 荣县大佛,鲜为人知的第二大佛 半月山大佛,巴蜀耗时最久的大佛 潼南大佛,僧人道士三百年接力 它们是不是乐山大佛的蓝本?

金戈铁马,乱世离苦(中晚唐-五代):

崇贤里的广明二年 千秋万岁,寿命延长 九户人家,联合造像 倾听者与拯救者 咸通六年:大唐都虞候与资中石窟 北方天王背后的乱世 拨云见日的录事参军 来自敦煌莫高窟的信仰 内江石窟:晚唐风雨 五代离歌 圣水寺,唐人徐庆与阿谢往事 资圣寺,循古道而来的中原风尚 东林寺,千手观音冠巴蜀 高梁寺,远迁蜀地的戎昭军将士

市井生活,人间情趣(宋代):

安岳石窟:隐秘的佛息之地 杨义的卧佛院之旅 中国最集中的摩崖经窟群 九死一生的比丘怀真 削发为僧的孙孔目 在佛祖身边占据一席之地 中国晚期石窟的代表作 大足石刻 :宋代市井中的石窟史 右手握兵器,左手持佛经 中国宋代造像的绝巅 石篆山庄园主严逊 化首岑忠用的烦恼 经变故事,宋人的生活史 圣寿本尊殿僧人赵智凤

日暮残阳,星星落落(明代):

泸县玉蟾山:铁骑下绽放的莲花 明代石窟凤毛麟角 家家念弥陀,户户拜观音 明人笔记小说中的鲜活生命 一代代供养人的身影

左右滑动查看书影图片

相关链接:

美术 考古

建筑 遗产

美 术 遗 产

Art & Heritage

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨石上众生:巴蜀石窟与古代供养人文化

规划问道

规划问道