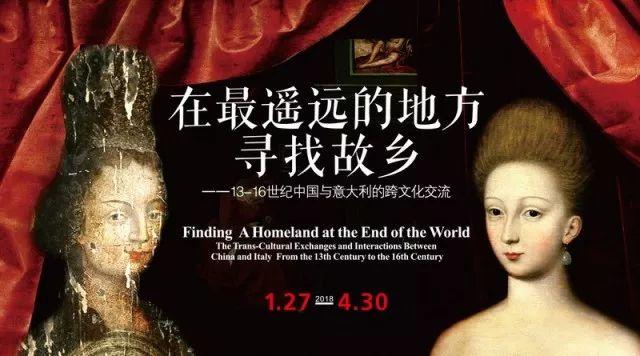

2018年1月26日,长沙湖南省博物馆展览“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”开幕。这场展览涉及到的文化艺术交流贯通了欧亚大陆,画出了一条更长更远的“丝绸之路”,内容丰富精良,值得一看。对古代中国、意大利,包括蒙元的文化艺术、社会文化史,及中、意文化交流感兴趣的人都可以对此展多加留意。

这场展览的设置方式不同于常见的主题展览,艺术类型、材料,包括审美特性,都不是本展选择展品的首要因素。因此,与其将此次展览称为一场艺术展,不如将其称为图像知识的一次公共教学。

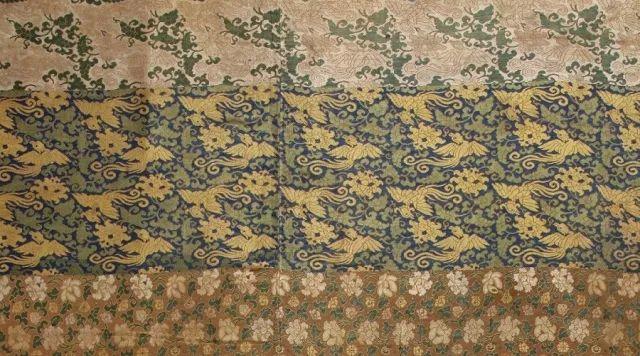

褐色地鸾凤串枝牡丹莲花纹锦被面,元代,隆化民族博物馆藏

展览分为“从四海到七海”、“指南针指向东方”、“大都的日出”、“马可·波罗的行囊”、“来而不往非礼也”五大板块。展品包括丝绸、瓷器、绘画、雕塑、文件、抄本、服饰等等,当中不乏艺术名作与孤本,充分展示了中意自13世纪到16世纪文化艺术的交流情况。不过,本展并没有局限于相似展品的简单罗列,而是抽丝剥茧,构建了一条连贯的逻辑线,还原了更加立体、复杂的历史真相。

另一个亮点是,作为美术史学科团队主创的展览,它展示了大量美术史研究领域的新成果。展览建构于美术史研究的理论框架之上,并试图尽量完整的收集来自全球的珍贵艺术实物,将整个研究填充饱满,给观众带来最直观、真实的观展体验,可算当代美术史走进博物馆的一个绝好范例。而且,展览本身涉及到几个“子问题”,包括东西方地图中体现出的观念演变,以及传教士于东方的携来带去问题,都是美术史研究中不可忽视的重要命题,它们共同构成了“13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”这一大的主题。这种展览方式,不仅揭示出美术史中蕴含的抽象逻辑,成就了图像本身的一次新生,也出色地完成了一次针对美术史学科前沿成果的公共教育。

宝座上的圣母子,约1335年,保罗·委内齐亚诺,意大利威尼斯美术学院美术馆藏

© Archivio fotografico G.A.VE, su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Museo Nazionale Gallerie dell’Accademia di Venezia

尽管从公共教育的角度来说,有一个点着实令人担忧:本展过于复杂的逻辑链条或许会引发公众的消化不良。不过实际状况看似乐观得多。原因在此看来有两个方面:公众的接受力首先是值得赞许的,被吸引来的观众通常对这一领域或主题有一定兴趣,有的人还具有相关知识储备。而另一方面,展览本身的展开方式也是花了心思的。整场展览的格局像一部故事书,叙事节奏自始至终富有温度。例如展览重点讲述的一类事件——“马可·波罗们”的东行。为了将这个故事叙述完整,现场不但详细展出了中、意两国历史上的艺术环境和艺术交流实例,还通过海图、文献等证物,分析出西方人探索东方的心理动因。在展品排布上也非常注意双方实物的交错比对,这就构成了一个故事最为重要的感性部分。在此生动浪漫的叙述中,纵使观众疏于对逻辑的把握,也能充分体会到中、意的文化艺术在历史中产生了怎样交错相融的关系。

诸神之宴,1514-1529年,乔凡尼·贝里尼与提香,布面油画,原件藏美国华盛顿国家美术馆

© National Gallery of Art

总体而言,此次展览凭借其涉猎颇为广泛的主题,以及对艺术文化领域的精深挖掘,生发出很强的吸引力。至于公众对此展览的理解程度最终能有几成,则是因人而异。不过,哪怕走马观花一番,展览中的大量珍贵展品也足以令人大饱眼福了。

发布于“王逊美术史论坛”微信公众号,图片均由湖南省博物馆提供。

相关链接:

异乡人:“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展览背后的故事

“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展讯之一

学术转化为艺术:专访“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展览主策展人李军教授(上)

学术转化为艺术:专访“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展览主策展人李军教授(下)

“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展讯之二

“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展讯之三

“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展讯之四

“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展讯之五

美术遗产

规划问道

规划问道