图源:松山湖高新技术产业开发区管委会

20世纪初,松山湖以当时超前的生态+科技+文化城市理念,在一片湖光山色间潜心经营,成为中国科技新城建设的典范。经历20余年的发展积淀,松山湖于2020年正式纳入粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区(松山湖科学城),由此迈入创新引领的全新发展阶段。松山湖科学城的战略谋划与空间营造已历经5年,成为松山湖发展的重中之重。未来,它的核心引领空间在哪里?发展策略是什么?

松山湖科学城核心创新区位于松山湖畔、巍峨山下,与松山湖中心区隔湖而望,与光明科学城依山而邻。在9.2平方公里的范围内,先后建设布局了中国散裂中子源、松山湖材料实验室、先进阿秒激光、南方光源研究测试平台等重大科技基础设施,凭借自身优越的自然山水环境,以及周边成熟的产业供应链基础,将成为承载科学城创新发展、完善创新链条的关键地区。

松山湖的发展来到了新的时间刻度,也将众多的叠加优势给予核心创新区。再一次站在区域能级跃升的新起点,核心创新区规划设计首要考虑的是:

· 湾区尺度的创新视角下,如何完成先行区战略格局?

· 紧邻大科学装置区位下,布局怎样的产业与功能体系?

· 面向未来的创新家园中,搭建怎样的长远空间框架?

“环巍峨山”

科技创新格局

1

圈层开放的“科技创新环”

早期的松山湖,围绕环湖北部的中心区建设起步较早,率先开始生态新城的建设实践,南部的核心创新区范围位于园与镇的交接处,尽端区位与交通瓶颈使其在以环湖发展为核心的阶段处于边缘化。

随着2015年华为入驻松山湖南畔,众多龙头与上下游企业也陆续前来,产业集聚效应逐步凸显;2018年中国散裂中子源建成,核心创新区的重要性进一步放大。

华为、散裂中子源和南方光源等一系列科研基础设施布局

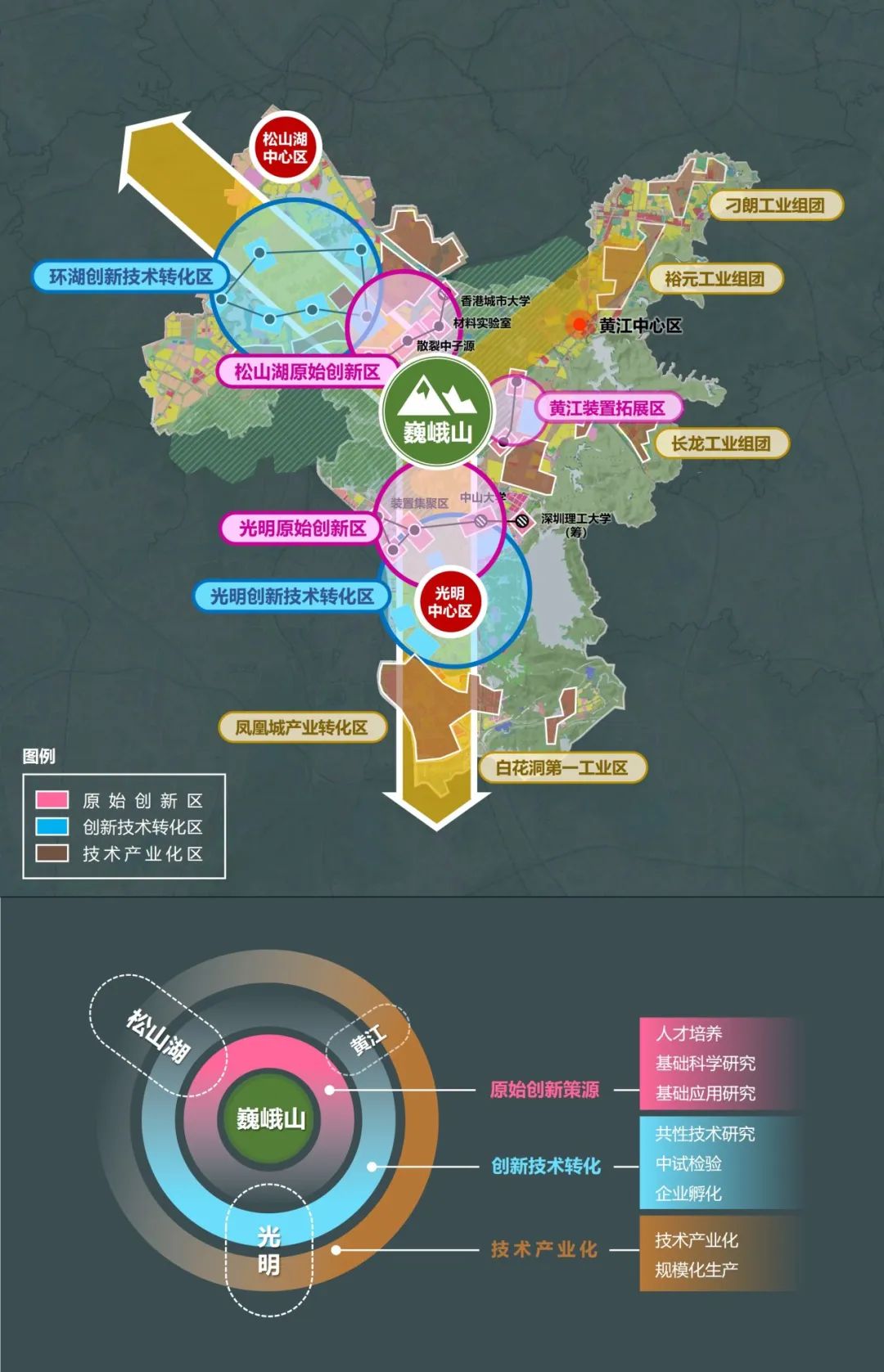

时至今日,在松山湖科学城与光明科学城协同共建的国家战略背景下,随着深莞之间交通体系的日趋完善,直线距离7公里、仅相隔巍峨山的两大科学城将紧密相连,并纳入紧邻光明科学城科教集群的黄江镇作为深莞创新合作的门户片区,形成深莞融合联动的“环巍峨山”战略创新格局。

由此,松山湖核心创新区通过“环巍峨山”的科创新格局融入大湾区科技创新网络;从巍峨山到茅洲河,莞深两地持续开展包括松山湖科学城、光明科学城、滨海湾新区等科学城相关的多层次规划设计与总师服务,探索和实践深莞合作在科技创新层面的战略价值。

环巍峨山创新圈层格局

2

聚势引领的“松山湖双中心”

乘势而起,聚势而强。

通过“环巍峨山”层面推动创新要素组合与配置,空间链接将更加高效,深莞间行政壁垒与机制障碍进一步破解,为共建综合性国家科学中心先行启动区持续赋能。松山湖科学城核心创新区总体定位为“巍峨山科创中心”,成为面向国际、创新引领、大湾区综合性国家科学中心先行先试的核心载体和示范标杆。

环巍峨山科技创新格局

在松山湖区域,科学城核心创新区将同松山湖中心区作为南北两大主阵地谋划建设。松山湖中心区通过城市设计伴随建筑和景观设计持续品质升级,形成面向国际科创人群的综合性城市服务中心;南部核心创新区依托其后发优势,以稀缺的完整土地资源承接未来的一系列增量建设,围绕大科学装置,努力建成面向国际科研人群的专业化科技服务中心,与松山湖中心区共同构建从原始创新到企业培育的创新生态体系。

松山湖中心区©ACF

松山湖科学城核心创新区

紧邻大装置的

创新生态体系

核心创新区作为推动科学城新一轮发展的重要引擎,既要放眼全球,又要立足现实,需要首先解决产业功能的选择问题,探索创新的发展模式。

1

科学研究 & 科技服务

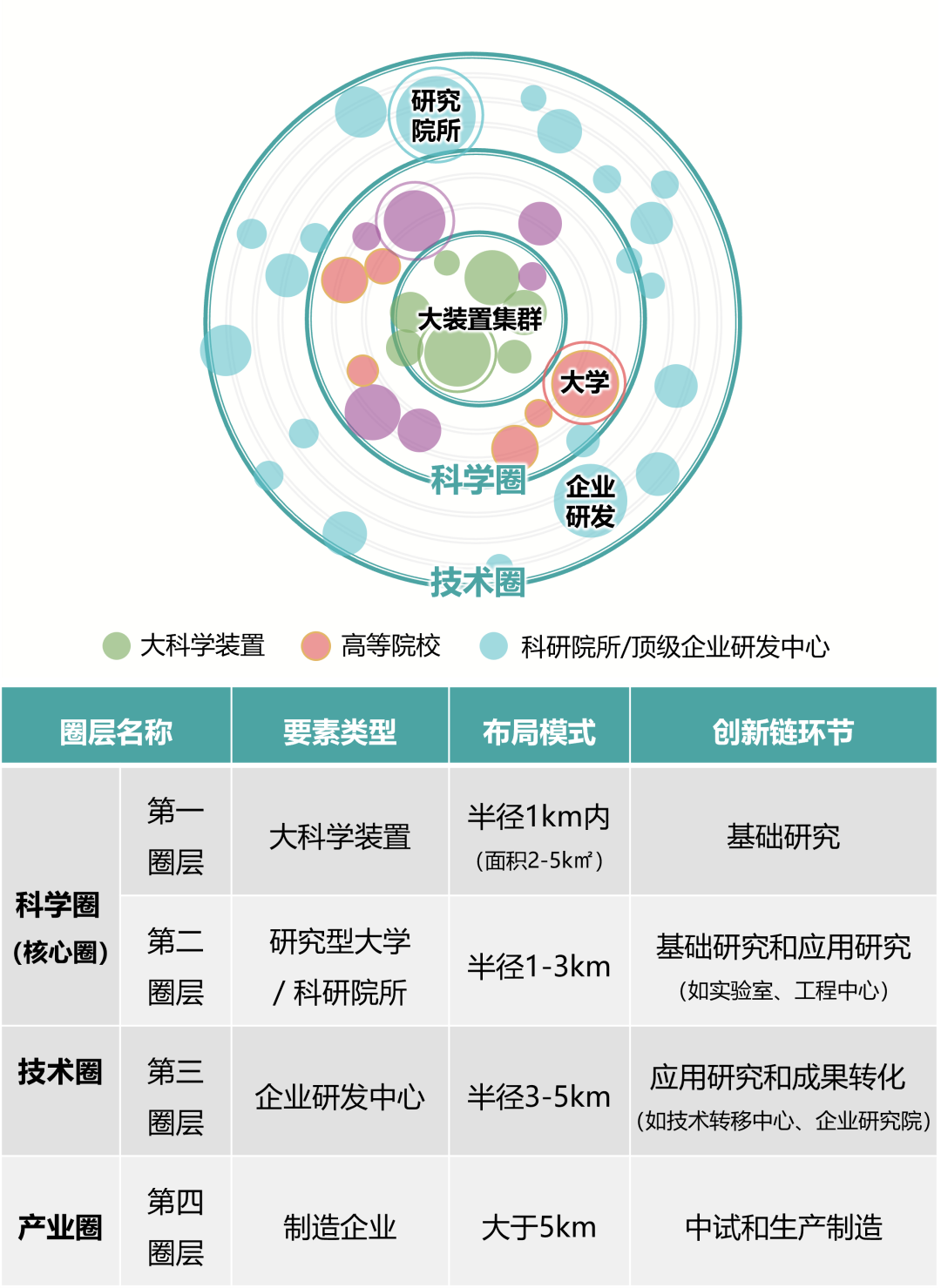

通过借鉴国内外知名科学城案例,紧邻大科学装置的核心区呈现明显的圈层布局规律。其中,距离大科学装置1~3公里的核心创新区建议围绕“科技服务”为核心,集聚“创新研发、中试验证、交流展示、产业金融、公共服务、品质居住”等主导功能。

科技创新的圈层式发展规律

2

创新源头 & 市场端头

大科学装置自身的科学发现具有很强的不确定性,通常需要长时间的运行周期来实现“从0到1”的原始创新突破。松山湖的大科学装置目前主要服务于国内外学术机构的基础科学研究,缺乏与本地市场主体实际需求间的有效衔接,且由于中小试验证转化空间、科学企业家严重不足,导致前沿研究与产业应用存在脱节。因而在核心创新区,产业功能应聚焦于创新产业链的“基础研究—研发转化”环节,推动原始创新从0到1再到N的产业化应用。

核心创新区产业创新链重点发展环节

3

共性技术 & 个性空间

未来技术越来越多的创新是交叉学科的创新。布局共性技术服务平台、前沿科学交叉研究平台、中试验证平台等科研服务设施,将突破更多具有全局性、前瞻带动性的关键共性技术。

创新产业关键技术攻关,亦需要“有侧重”,根据不同产业类别供给个性化的空间与配套设施。

松山湖创新主导产业空间及配套需求示例

4

创新产业体系

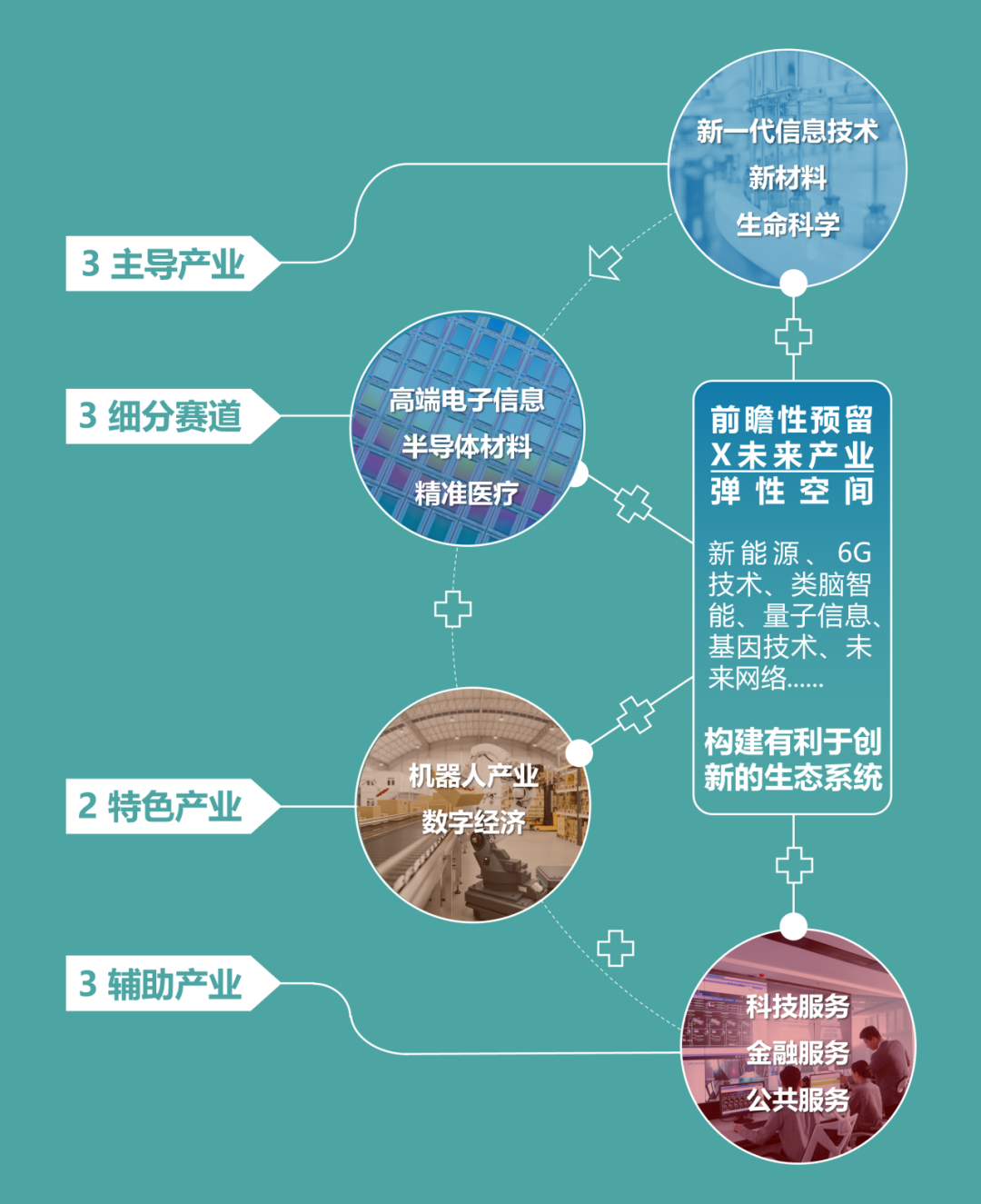

根据市场优势和差异化定位,核心创新区将以高端电子信息、半导体材料、精准医疗的细分产业作为发展赛道;在未来科技创新由“生产效率导向”转变为“场景需求导向”趋势下,重点培育跨学科、多元化场景应用的新兴产业,打造“3+2+3+X”的产业体系。

核心创新区产业体系

“人-科-产-城”

发展新范式

1

空间理想构型

核心创新区现状形成三段式的空间风貌特征,北部环湖岛链、植被葱郁,中部旧厂房密布、亟待更新,南部巍峨山北麓、大装置集群。

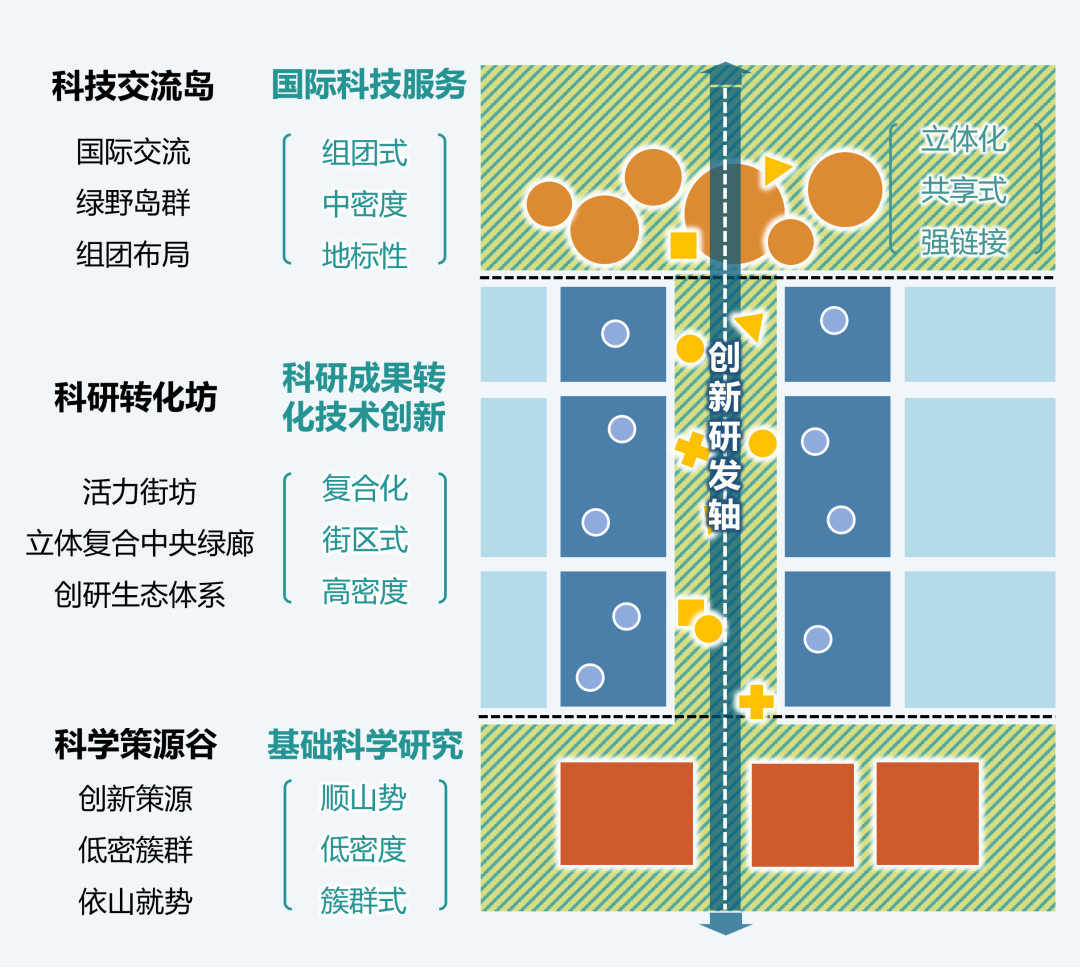

在科学城科创圈层式发展格局下,根据与大科学装置的距离远近,由南向北依次形成基础研究、科技转化和科技服务为主的核心功能。结合基地现状与资源禀赋,规划提出在紧邻大科学装置的核心创新区,形成“三段式+复合轴+创新街区”的理想空间模式。

理想空间结构

北段以中密度组团、地标建筑等营造国际科技交流氛围;中部为高密度、复合化的创新街区,以科研转化与技术创新功能为主;南部依山就势、形成基础科研的低密度簇群。

中央的复合绿廊连接三段式分区,立体化、生态与功能兼备,依托中央绿廊形成多样化的公共交往场所与城市活力界面。并将作为联系松山湖-巍峨山,打造山水视觉通廊的重要载体,延续松山湖“科技共山水一色”的景观风貌基因。

2

创新组团规模

在理想空间框架下,为适配未来空间组织的灵活性,规划总结提炼出“400m×400m”(约15-20公顷占地规模)的创新组团。一方面鼓励主导功能下的适度混合与立体开发组织方式,另一方面营造慢行友好的创新型街区空间,提高街区创新的交流密度与场所品质。

3

创新人本需求

科学家、科研技术人员、科技工作者等高层次人才构成核心创新区主要的社会群体。瞄准科学社群的活动特征及需求,营造区别于一般城市中心区的、多类型、特色化创新场所。注重“科学与艺术”融合,科学探寻的真,艺术追求的美,是创新的精神内核,因而核心创新区在传统城市设计关注蓝绿空间结构、精细化设计公共空间的基础上,将融入更多文化艺术设施,形成科普与艺术相交融的活力氛围。

4

产城运营思维

基地及周边现状高度建成,面临较大的城市更新压力。新一轮发展需打破园区壁垒,统筹创新要素分工,以核心创新区为驱动极,带动东西两翼提质发展,完善创新服务要素,圈层辐射至周边科创组团。

核心创新区及周边功能布局图

结语

深莞融合,创新引领,在湾区串珠成链的创新网络中,环巍峨山科创中心迅速起步成势。松山湖科学城核心创新区的功能策划与开发策略是在大湾区创新协同、环巍峨山科创集聚区崛起的背景下,从创新产业集聚、创新生活营造、山水环境融合等维度,构建产城融合、功能复合、弹性开放的总体空间结构。未来的松山湖科学城,将成为创新产业集聚、创新生态交互、创新生活交织的国际一流科学城!

松山湖科学城核心创新区

功能策划与开发策略研究

松山湖高新技术产业开发区管理委员会

——

中国城市规划设计研究院深圳分院

朱荣远、方煜、卓伟德、康馨、陈琦、黄丹、严浩君

经联智汇(深圳)文化旅游创意咨询有限公司

赵振璞、李诗寅、曾文浩、陈虹

作者 | 康馨

中规院深圳分院设计中心

作者简介:哈尔滨工业大学城乡规划学硕士,主要从事城市规划设计、概念规划及城市品质提升等方向的工作。近年来主要参与的项目包括《河北雄安新区启动区城市设计》、《东莞松山湖环湖地区城市设计》、《东莞市谢岗总体城市设计》、《深圳海洋新城城市设计国际咨询》、《深圳市美丽街区设计指引研究》、《福田区“三宜街区”创建实施策略》、《嘉兴东栅片区城市设计》、《嘉兴湘家荡片区概念规划》、《平潭竹屿湾总体策划及概念性规划》、《泉州海丝新城东海中央活力区城市设计》、《平原示范区城市设计》等。

原文始发于微信公众号(城PLUS):松山湖科学城核心区:引领湾区的下一个空间在哪里?

规划问道

规划问道