本文为住房和城乡建设部政策研究中心城市更新与社区服务研究处副处长李昂臻在“2022年度中规院学术交流会”上做的报告。感谢作者授权发布,感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

李昂臻

教授级高级工程师

住房和城乡建设部政策研究中心城市更新与社区服务研究处副处长

1.1 优质饮用水工作是践行城市供水高质量发展之基

习近平总书记2019年在上海视察的时候指出,人民城市人民建,人民城市为人民。坚持以人民为中心,城市供水是最基本、最普惠的民生。我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程,供水安全和供水质量的要求不断提高,此乃民之所盼,政之所向。

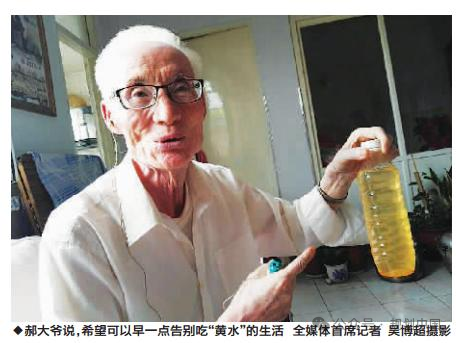

党的十八大以来,我国城市供水发展取得历史性成就,2021年全国城市供水综合生产能力3.2亿立方米/天,供水管网106.0万公里,供水普及率99.38%。但供水发展不平衡、不充分的问题仍然存在,部分城市存在水厂工艺与水源水质不适应、市政供水管道老化、材质落后,以及二次供水管理机制尚未理顺等问题,有的居民小区出现了“黄水”甚至是“黑水”的问题,饮用水安全形势仍然不容乐观,需要推动供水系统提质升级,从“喝上放心水”到“喝上优质水”,不断增强人民群众的幸福感、获得感和安全感。推动城市优质饮用水工作既是践行城市供水高质量发展之基,也是探索城市供水安全韧性之道。

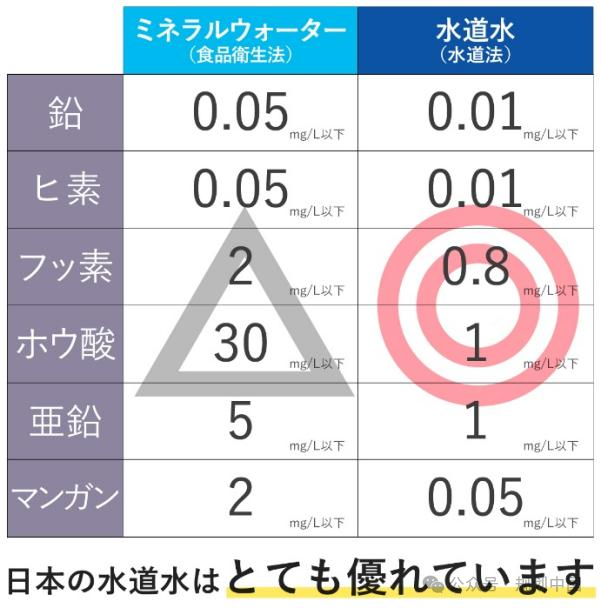

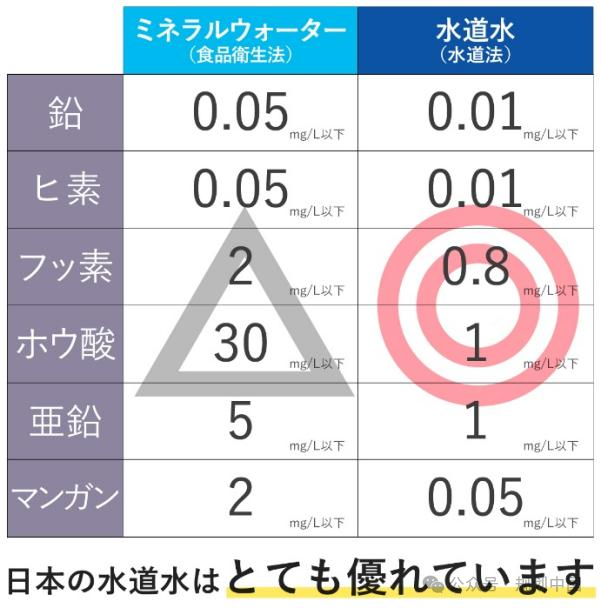

首先,我们先来看国外典型国家饮用水的供水情况。美国、德国、日本、新加坡等国家,都是要求用户端水质满足饮用水标准,强化供水水质从源头到龙头全过程监管,未单独建设直饮供水系统。美国政府部门对自来水从水源到家庭用水“终端”全程监管;德国《饮用水条例》要求自来水卫生标准达到“婴儿也可以直接饮用”水平;日本按照《水道法》标准执行,规定龙头水打开即喝,比矿泉水更安全;新加坡水厂全部完成基于膜分离工艺的升级改造,水质监测严格把控。

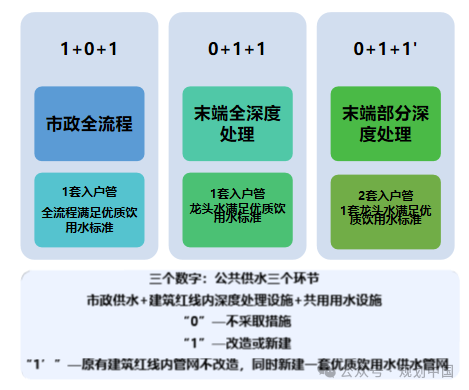

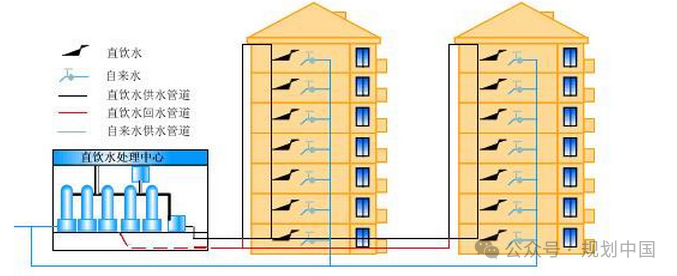

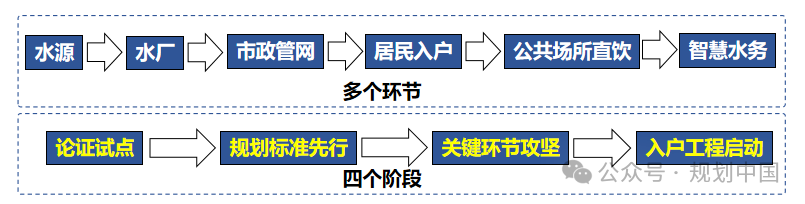

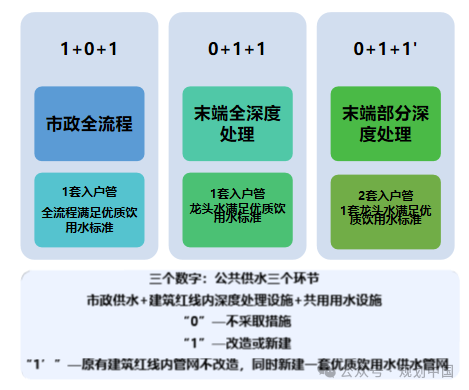

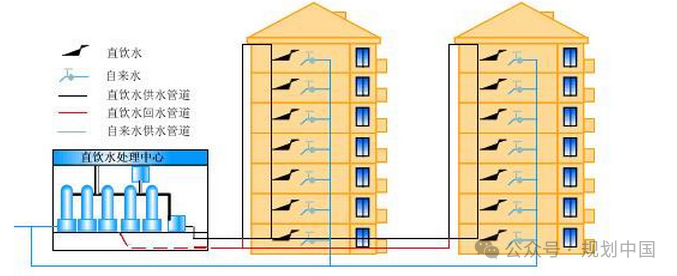

目前国内优质饮用水供应有多种方式,包括市政全流程模式、末端全深度处理模式以及末端部分深度处理模式。我们不讨论用户自己家中安装净水器这样的个人行为。下图展示的国内优质饮用水的主要实施模式:三个数字代表公共供水的三个环节,即市政供水+建筑红线内深度处理设施+共用用水设施(包括庭院管网和二次供水设施);那么“0”代表不采取措施,“1”代表改造或新建,“1’ ”代表原有红线内管网不改造、同时新建一套优质饮用水供水管网。这就意味着市政全流程模式为从源头到龙头全面进行提升改造;末端的两种模式不考虑市政供水环节,在建筑红线内加装深度处理设施,区别点在于入户的是一套还是两套管网。

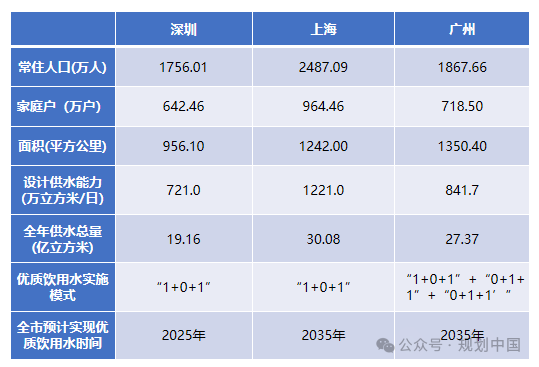

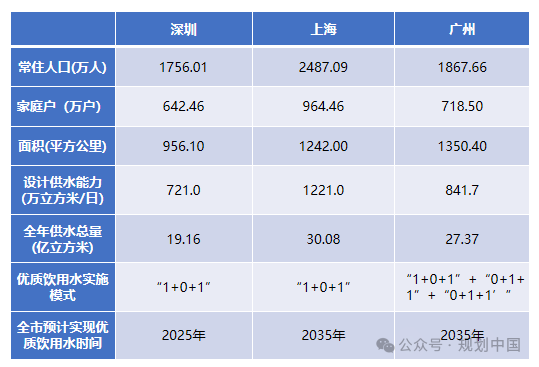

一线城市中,深圳、上海、广州相继开展了优质饮用水的推进工作,其中深圳更是提出了2025年全市优质饮用水全覆盖的目标。接下来我们分别来看这几个城市是如何推进工作的。

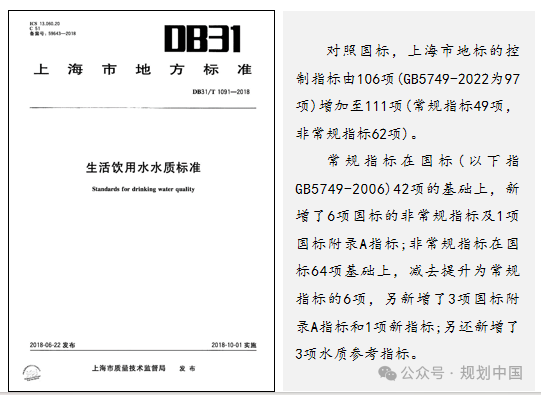

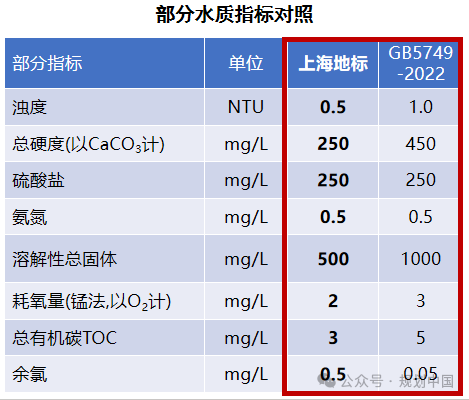

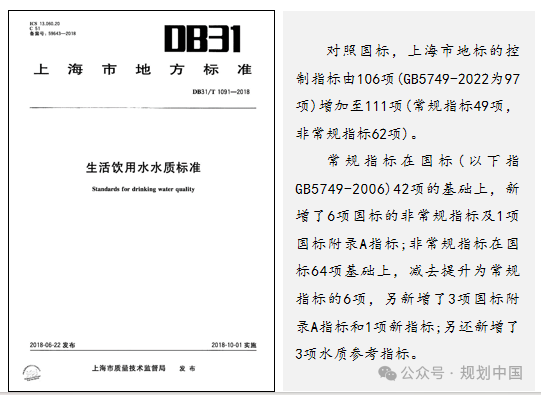

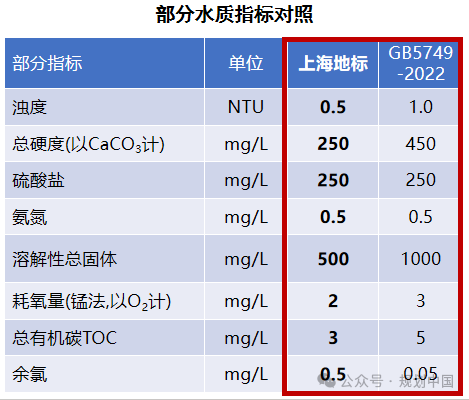

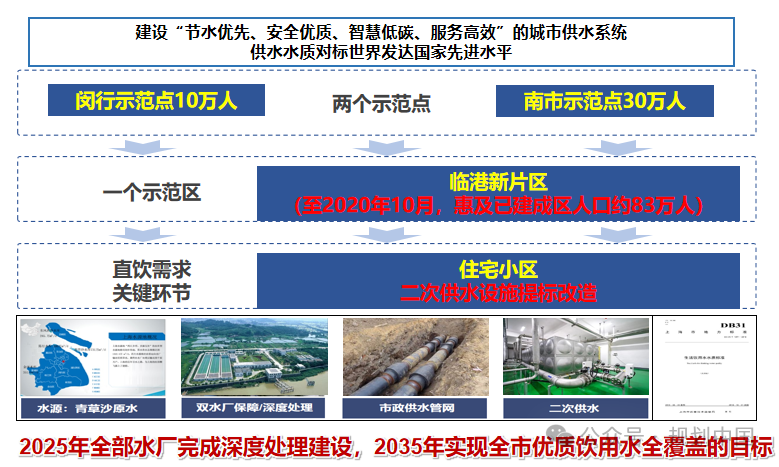

上海强调规划优先、加强顶层设计,坚持标准先行。在《上海城市总体规划(2017-2035)》中提出,到2035年,全市供水水质达到国际先进标准,满足直饮需求。2018年,上海市发布了我国第一部《生活饮用水水质地方标准》,成为实现优质饮用水目标的重要基础,至此拉开了优质饮用水工作部署的帷幕。

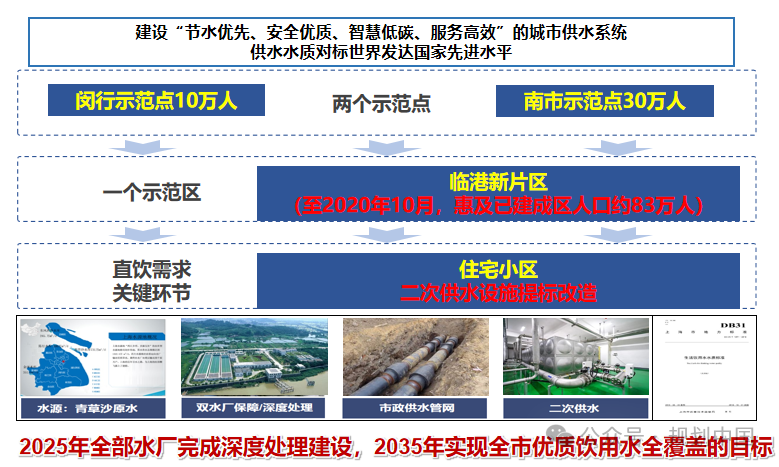

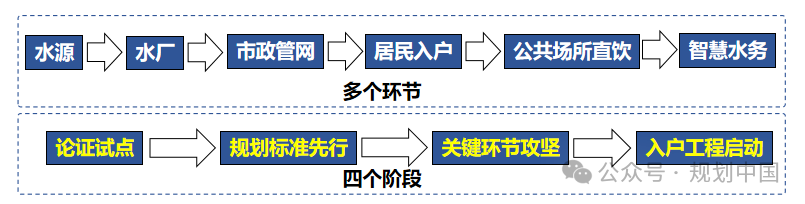

上海采用市政全流程优质饮用水供水模式,即通过市政管网供水,用户端水质满足上海生活饮用水水质标准。通过试点先行、以点带面、分步实施,提升供水系统整体安全保障能力,从源头到龙头,全过程把控供水水质。

深圳多年平均人均水资源量只有121立方米,属于严重的缺水城市。如何寻找“量”与“质”的平衡?深圳优质饮用水的实践经历了两个阶段,两种模式。第一个模式是“点”的尝试。在1998年,深圳的部分示范小区开展了末端部分深度处理模式。推行的小区内有2套入户管,即原有建筑红线内的管网不改造,新增了一套优质饮用水的供水管网。该套供水管网的用户端水质满足优质饮用水标准。但是由于后期运维的问题,用户对于水质的投诉逐渐增多,因此这样的末端部分深度处理模式到后期不再推行,已建成的工程大部分处于开机率低或闲置状态。

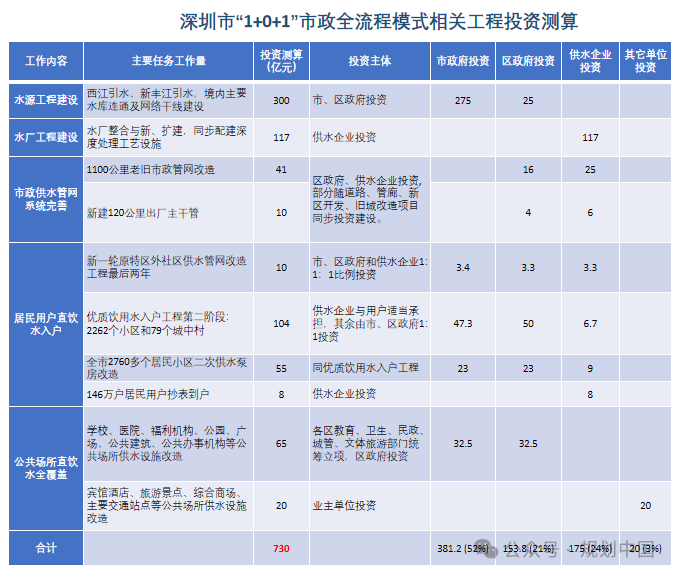

随着深圳市从水厂到管网开展了一系列的提标改造工作,按照深圳市委市政府的工作部署,深圳全面推动了优质饮用水市政全流程模式的实施。预计到2025年,全市实现优质饮用水全覆盖的工作目标。

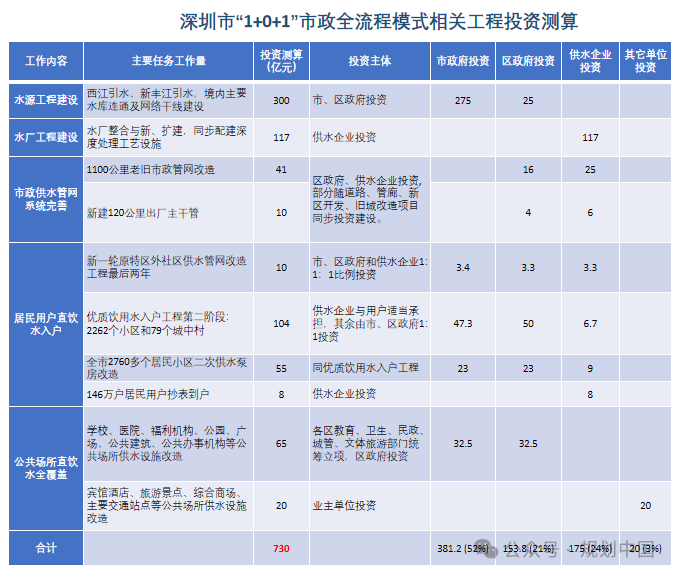

经过深圳的初步估算,通过市政全流程模式实现优质饮用水全覆盖目标的总投资约730亿元,其中超过四成投资在水源工程建设方面。加之深圳前一阶段从水厂到管网用户开展的提标改造工作已经投入将近上千亿元,深圳优质饮用水全流程模式的投资金额惊人,当然优质饮用水工作成效显著,起到示范引领作用。但由于深圳的模式意味着从源头到龙头全部要进行改造或新建,投资过高,基本不可复制。

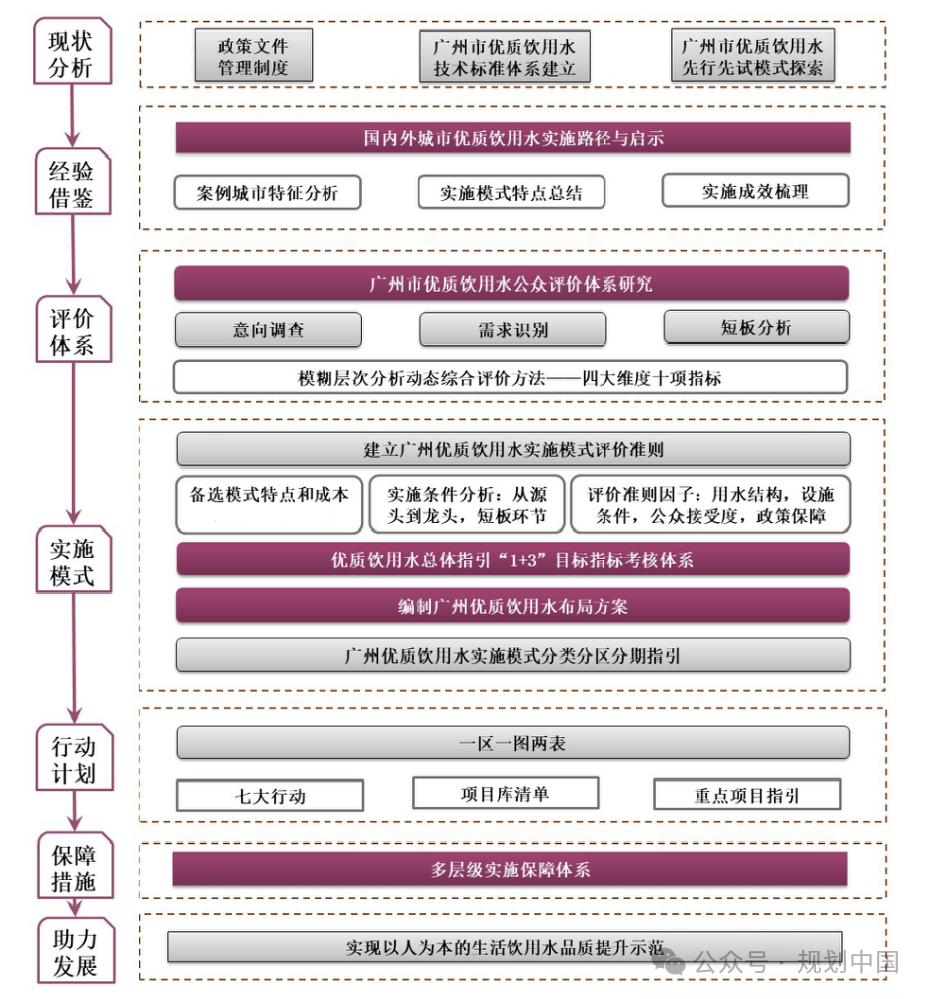

广州秉承“谋定而后动”的工作思路,邀请我院开展优质饮用水系列工作,包括建立“1+6”标准体系、编制优质饮用水规划方案和行动计划等,做好优质饮用水的顶层设计。广州作为拥有11个行政区、六大供水系统的超大城市,特点是“三大”,面积大、供水量大、地区差异大。

如何结合城市更新探索出反映民情民意、符合经济能力、适应当地发展的优质饮用水实施路径,显得尤为关键。我们秉承“多元诉求,谋定后动;因地制宜,因区施策;先行先试,示范引领”的总体思路,开展了一系列的探索和尝试,以期为推动优质饮用水合理有效地开展发挥技术漏斗作用。

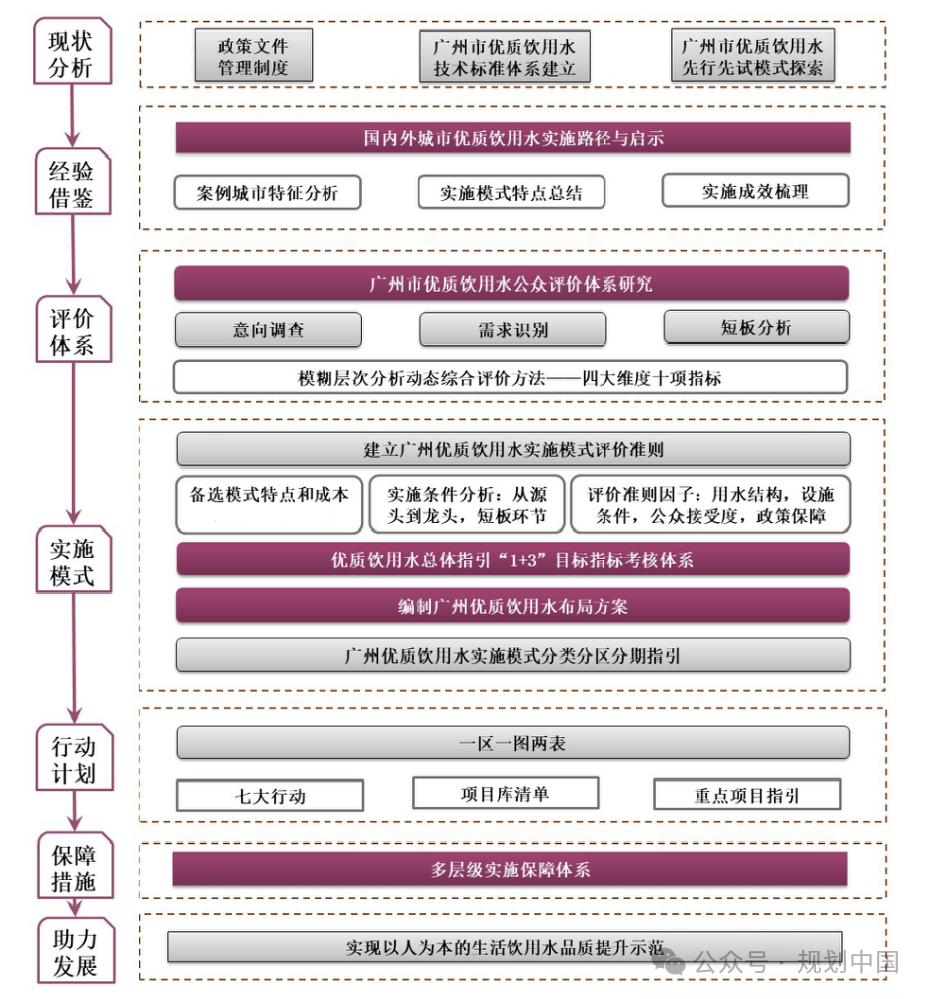

报告重点介绍的是我们基于“四大维度十项指标”的广州市优质饮用水公众评价体系的研究工作,以及综合考虑三种模式下四类因子的作用机制,建立了优质饮用水实施模式评价准则。由此构建“1+3”目标指标考核体系,提出广州优质饮用水实施模式的分类、分区、分期指引。通过“一区一图两表”,开展七大行动,指导项目库生成。同时,构建多层级实施保障体系,实现以人为本的生活饮用水品质提升示范。

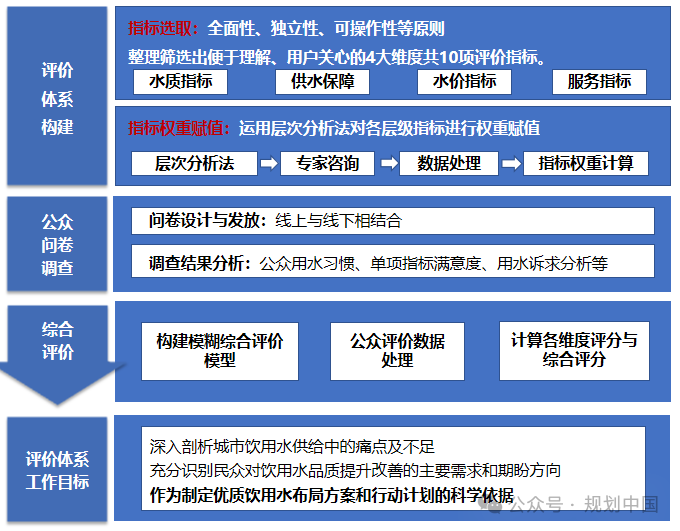

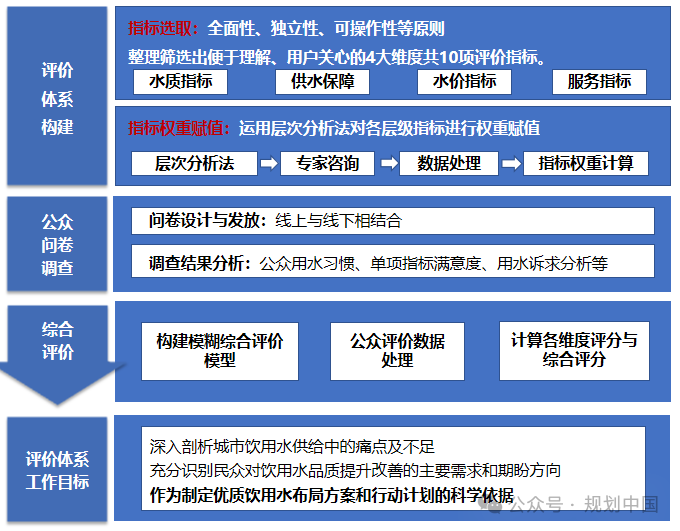

2.1 建立模糊层次分析动态综合评价方法(FAHP)

在构架公众评价体系中,我们秉持以人为本和科学研判的理念,充分考虑民众温度和科学高度,建立了模糊层次分析动态的综合评价方法。把民众对于饮用水各方面的定性评价,转化为可以量化的直观数据展示的定量评分。由此,可以深入剖析城市饮用水供给中的痛点和不足,充分识别民众对饮用水品质提升改善的主要需求和期盼方向,从而作为制定优质饮用水布局方案和行动计划的科学依据。

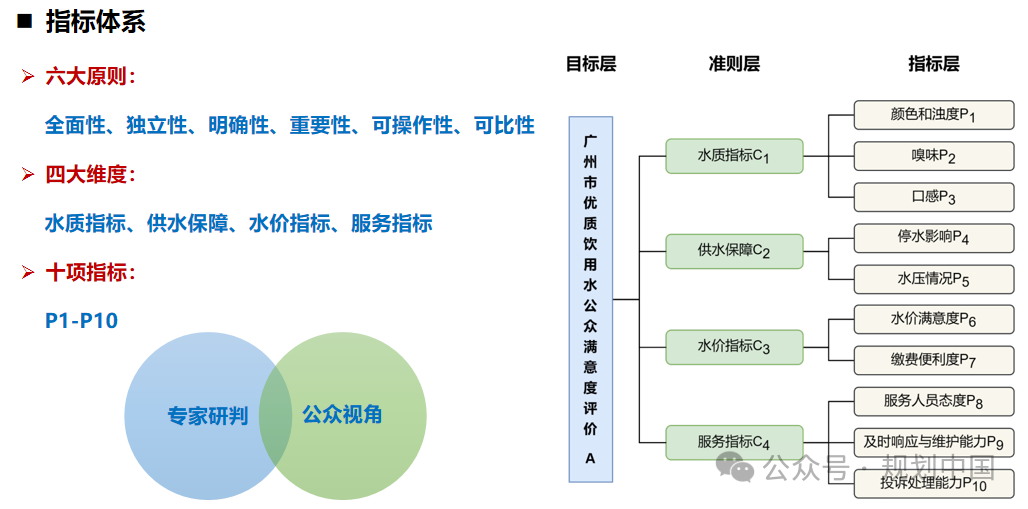

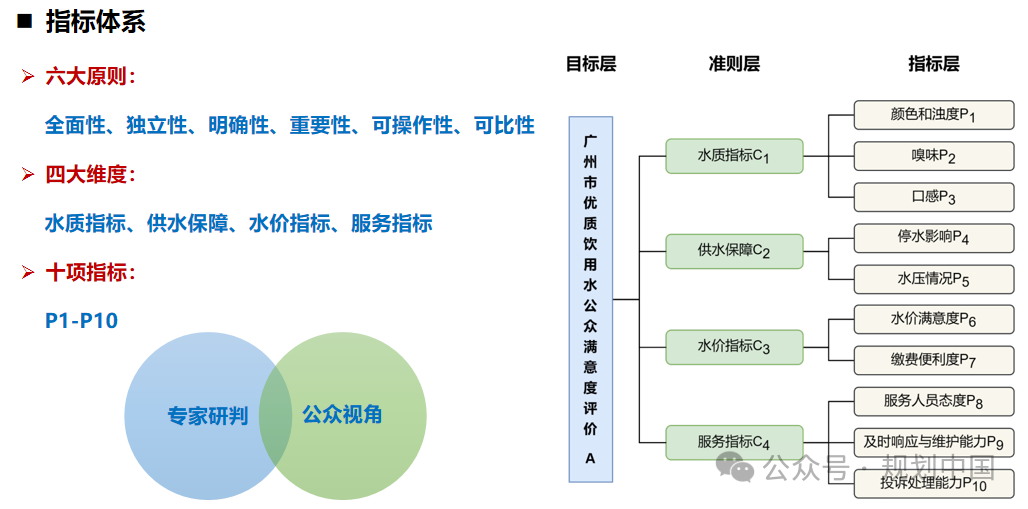

在优质饮用水指标体系构建时,我们选取六大原则。结合公众视角和专家研判,构建了包含四大维度、十项指标的三级评价体系。

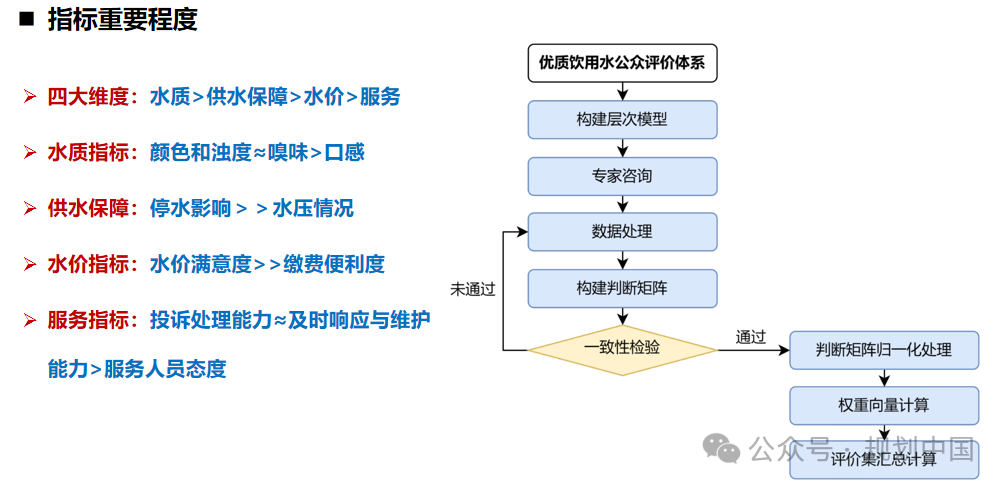

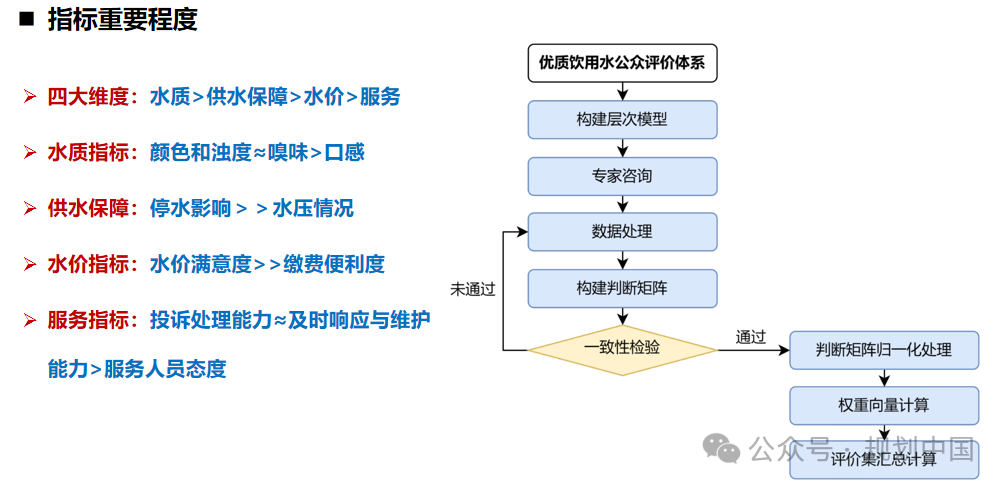

我们也邀请了多位国内供水领域知名专家,参与判断不同维度间及同维指标间的重要程度,由此构建判断矩阵,运用矩阵归一化处理,确定维度和指标实际权重。可以看出,水质维度是专家们普遍最重视的方面。

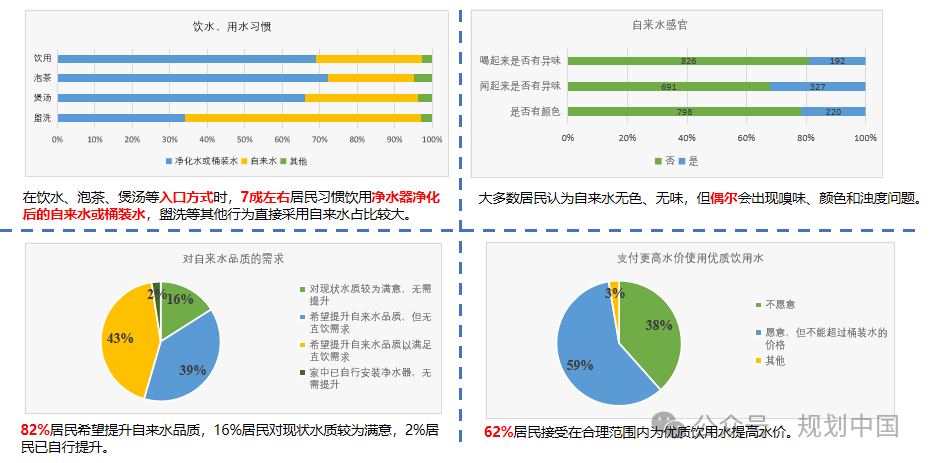

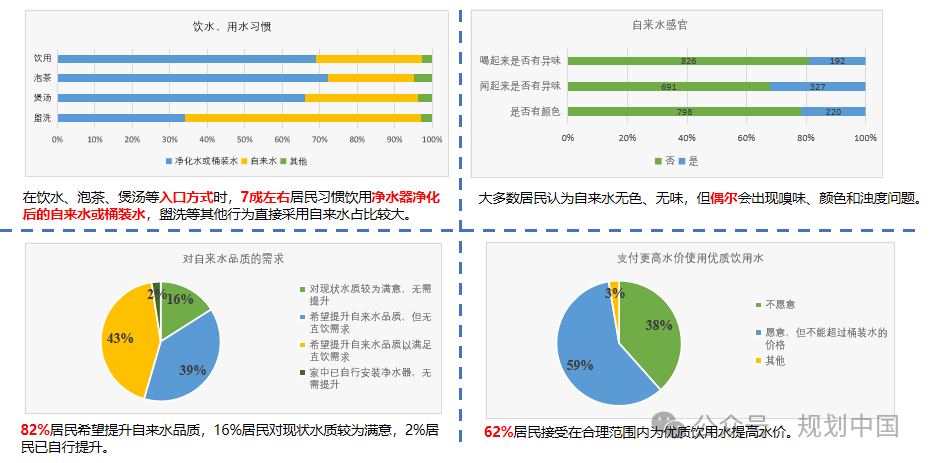

线上+线下结合:自行购买净水器人数<<提升自来水品质满足直饮需求人数

接下来我们看看公众问卷调查的结果。本次采用线上+线下结合的方式,主要了解民众的用水习惯、用水满意度以及用户用水诉求等。11个区共计1000多人参与答题,部分区比较积极,比如黄浦区、南沙区、荔湾区等。总体而言,大多数的受访者认为,自来水无色无味,但是偶尔出现嗅味、颜色和浊度的问题。多数广州市居民对于优质饮用水具有较高需求,在饮水、泡茶、煲汤等入口方式上,七成左右的受访者习惯饮用净水器净化后的自来水或是桶装水。超过八成的受访者希望提升自来水的品质,远远超过了已经自行购买家用净水器的人数。此外,超过六成的居民接受在合理范围内为优质饮用水提高水价。

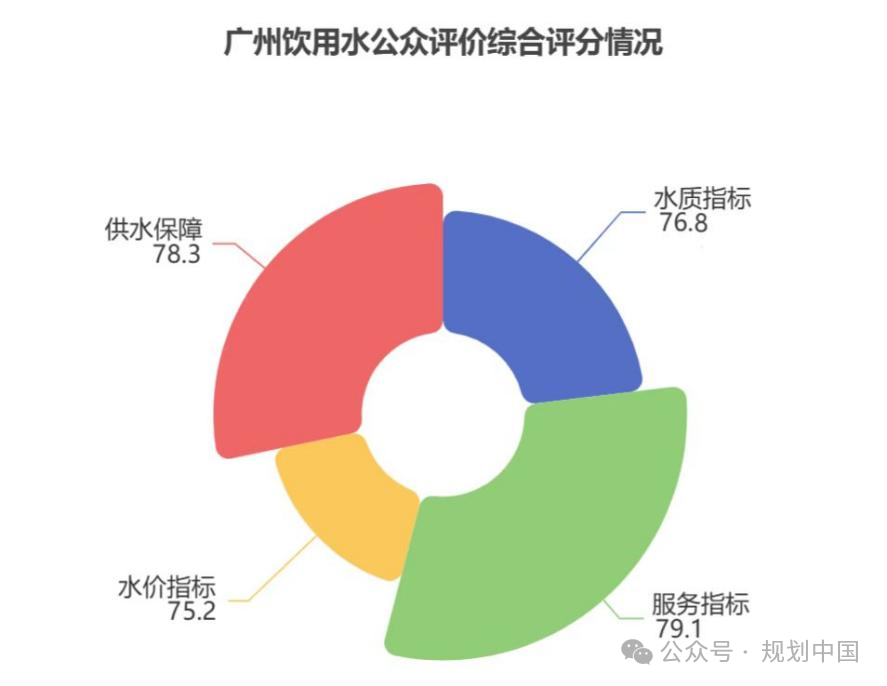

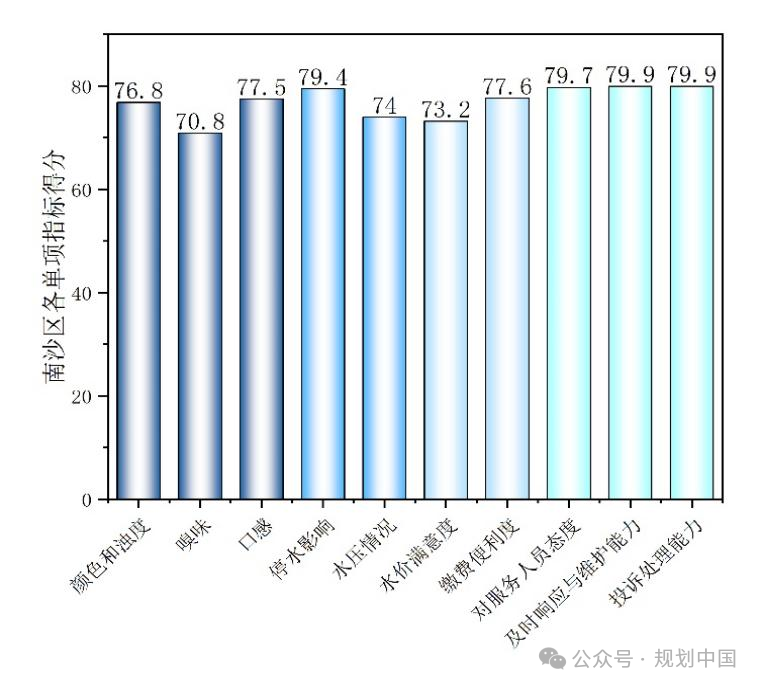

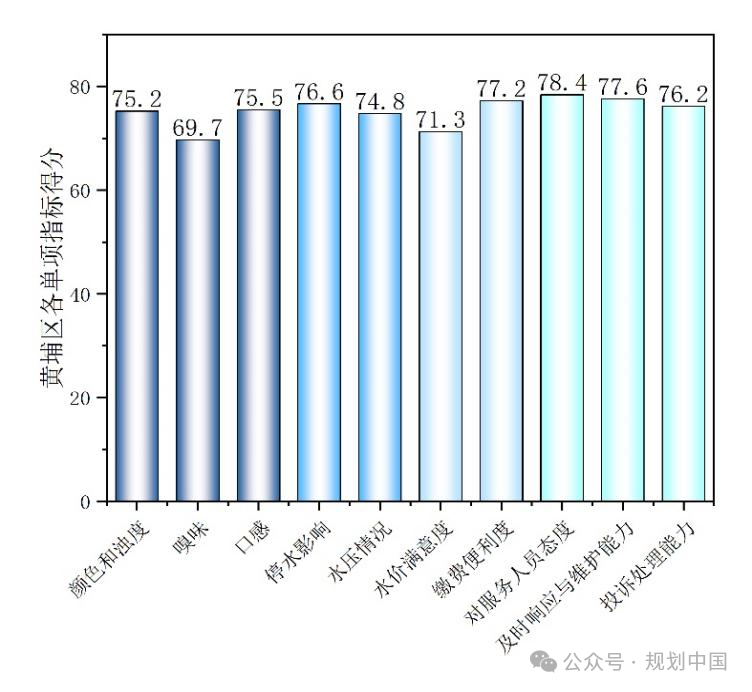

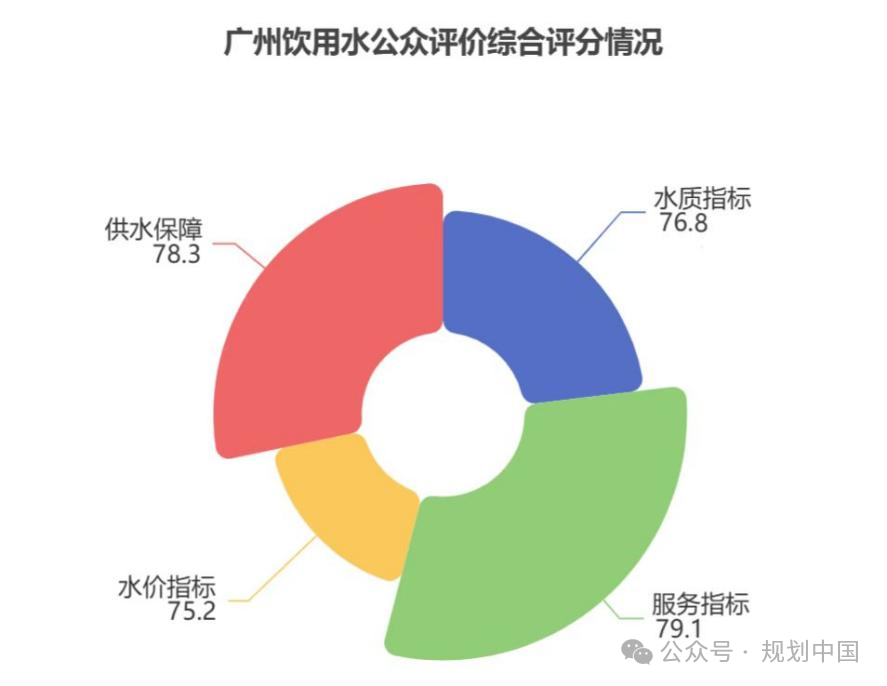

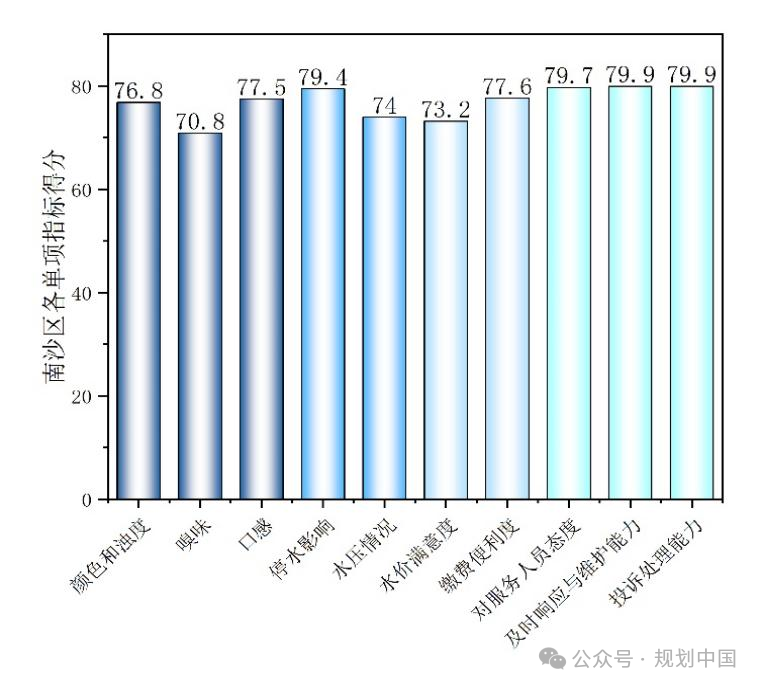

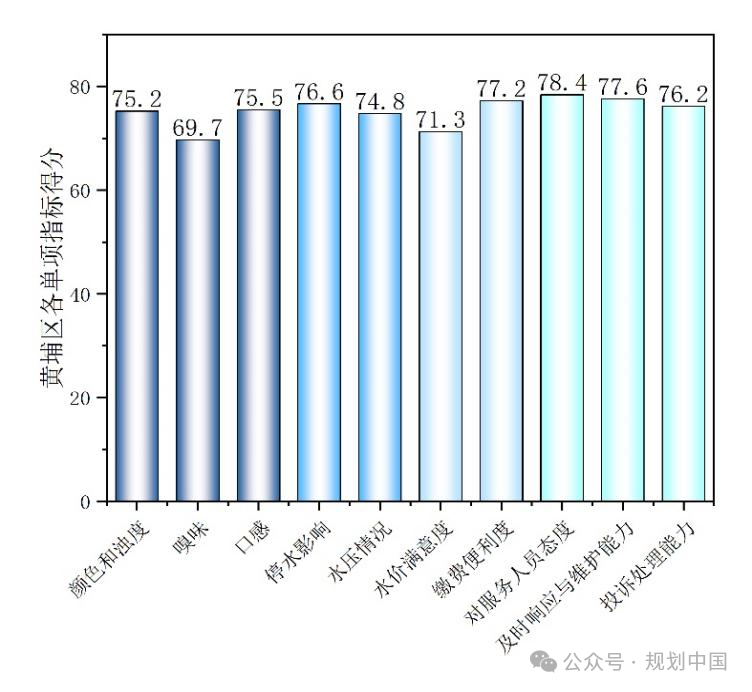

广州包含11个行政区,划分为六大供水系统,我们分区解析问卷,试图抽丝剥茧,了解群众的直接诉求。应用前述建立模糊层次分析动态综合评价方法,将公众对广州饮用水各方面的定性评价转化为定量评分。总体来说,4大维度评分差异不大。10项指标中,嗅味指标和水压指标得分相对较低。

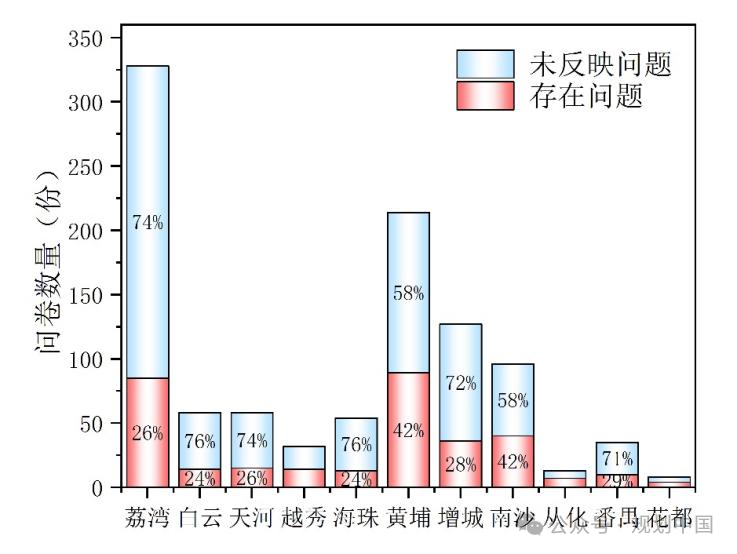

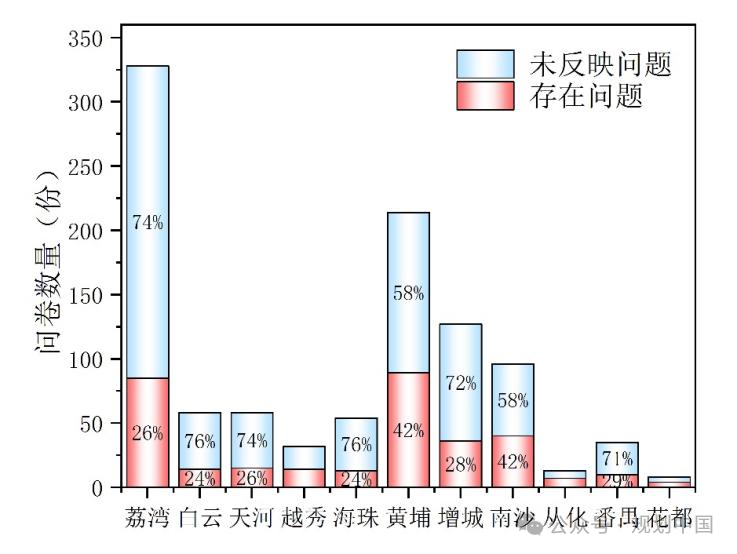

11个分区中,综合考虑目标和问题导向,黄埔区和南沙区受访者优质饮用水需求强烈,满意度分值相对较低,尤其嗅味问题相对突出,考虑作为优质饮用水示范区先行先试,起到示范引领的作用。

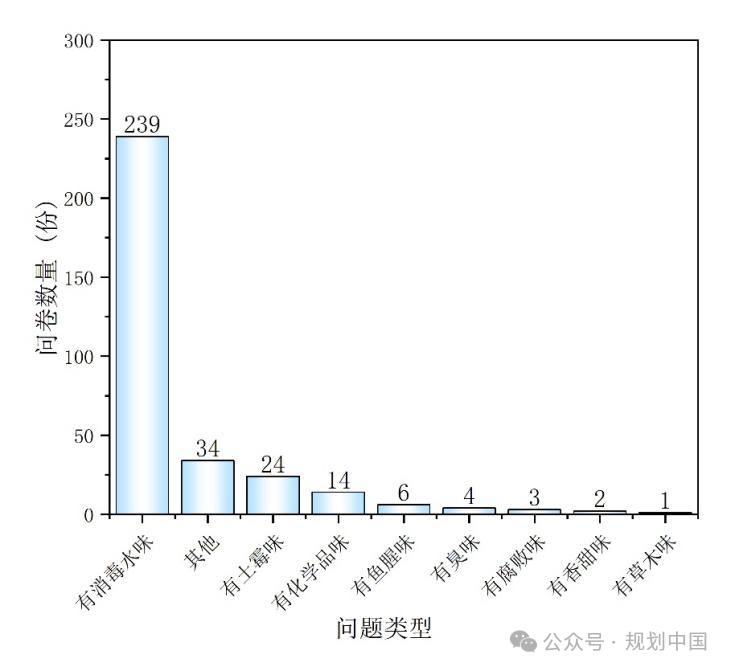

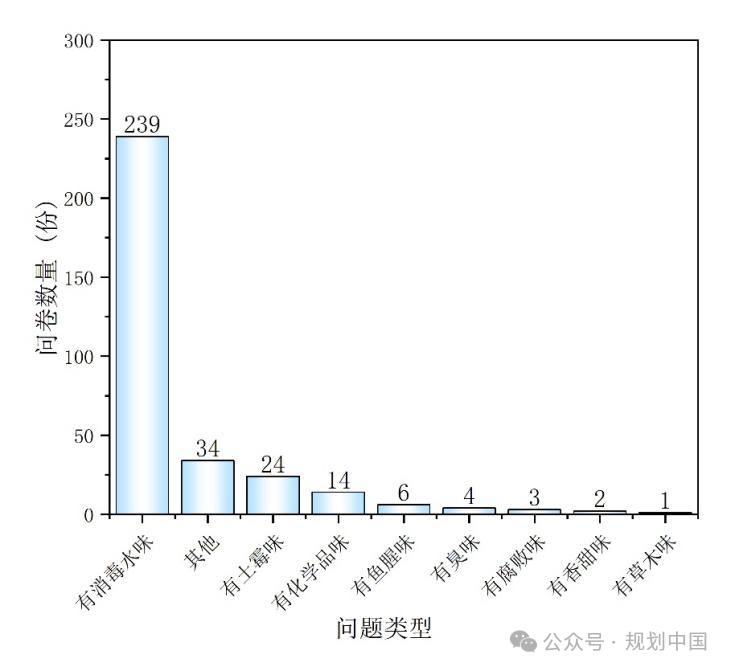

针对前述评价体系中权重相对最重和满意度分值相对最低的嗅味指标,看看发生的问题类型和分布区域。超过三成的受访者家中自来水出现过异常嗅味问题,多数仅偶尔出现。其中以有消毒水味为主,超过问题总数的七成。黄埔区、南沙区反映问题人数比例相对最高,均超过了两区受访者中的四成。由此可以把去除嗅味问题作为推进广州优质饮用水工作的主要动力。

在探讨广州优质饮用水的实施路径中,首先是分析优质饮用水市政全流程模式、末端全深度处理模式、末端部分深度处理模式的特点、成本及公众接受度。综合来看,市政全流程模式建设和运行成本相对最高,但市政供水水质得到整体提升,增强了城市供水系统的韧性。

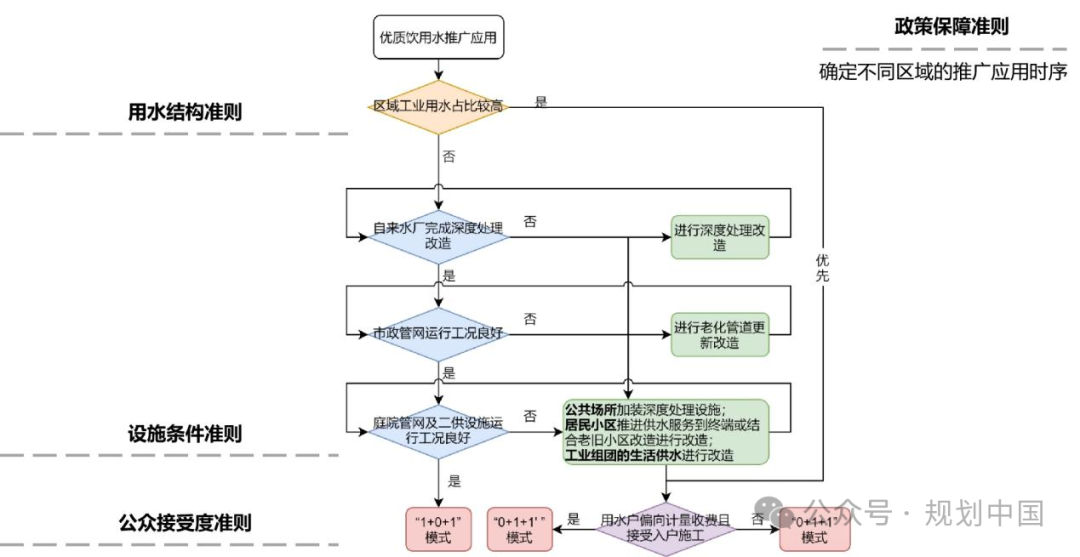

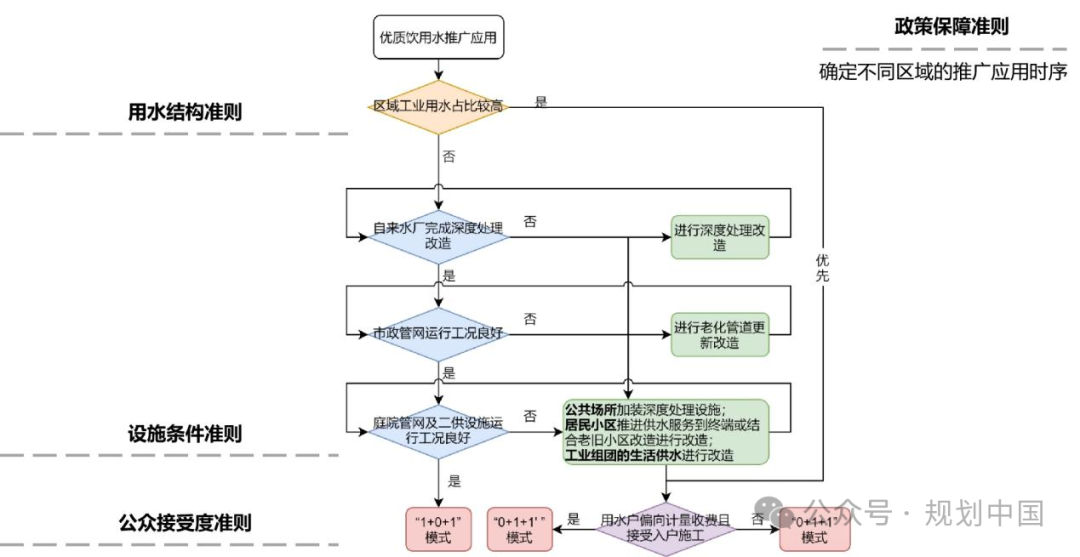

综合考虑三种模式下四类因子的作用机制,建立了优质饮用水实施模式评价准则。以用户端水质满足优质饮用水标准为目标,根据全流程各环节水质,识别实施优质饮用水的短板环节,判断研究区域在用水结构、设施条件、公众接受度、政策保障各项准则的耦合情况,比选出合理的优质饮用水实施模式。

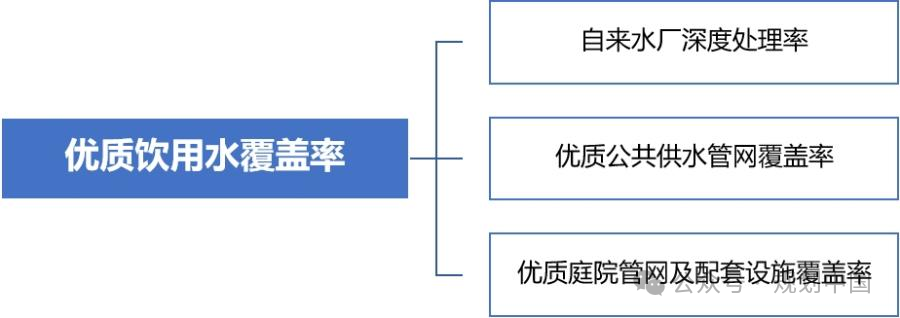

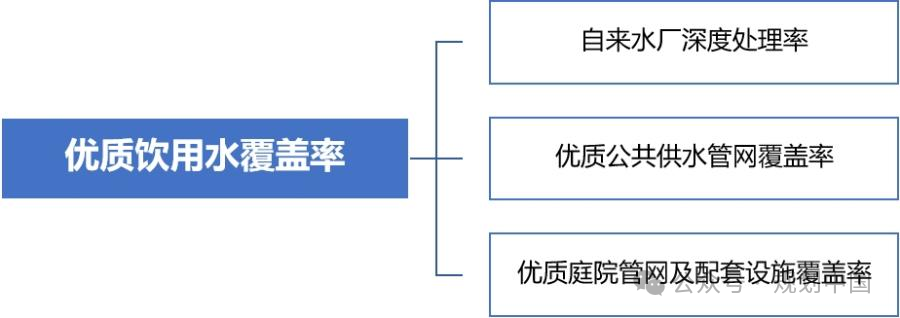

根据广州市各区用水结构、设施条件及政策引导情况,构建“1+3”目标指标考核体系,自上而下与自下而上相结合,指引优质饮用水实施。其中“1”为优质饮用水覆盖率,按结果导向进行考核,即考核龙头水水质满足优质饮用水标准的公共供水用水户数占对应片区内用水户总数的比例。“3”分别指自来水厂深度处理率、优质公共供水管网覆盖率、优质庭院管网及配套设施覆盖率,兼顾工程进度,分别对自来水厂深度处理升级改造、老旧及落后管材管道更新改造、庭院管网及二供设施改造的完成情况进行考核。最终实现2035年广州优质饮用水覆盖率100%的目标。

由此编制广州优质饮用水布局方案,结合城市更新工作,提出广州优质饮用水实施模式的分类、分区、分期指引,筑牢供水“安全线”,守稳城市“民生线”。

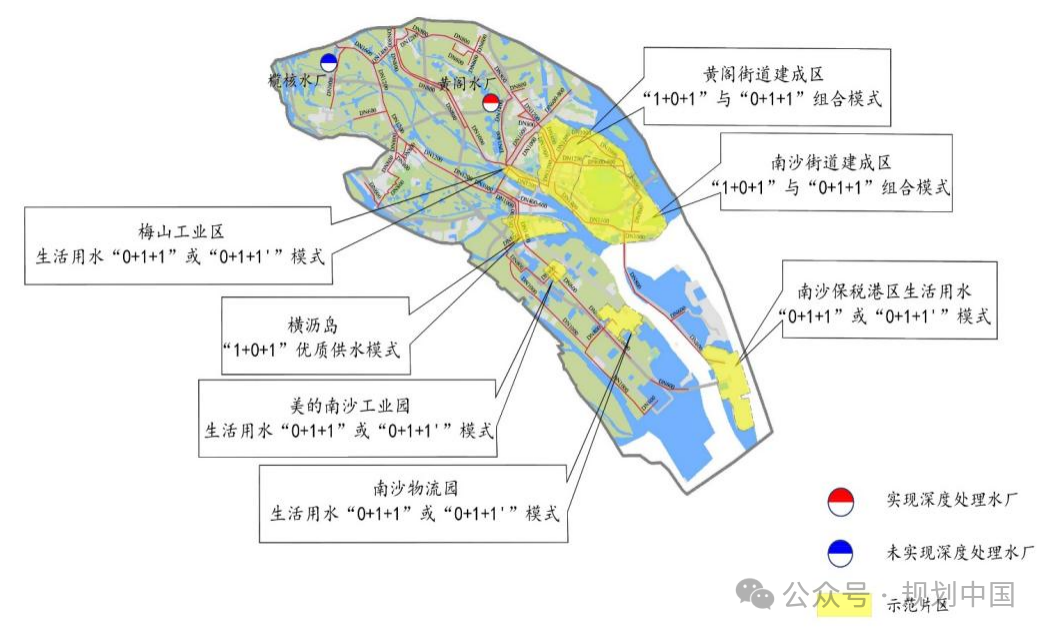

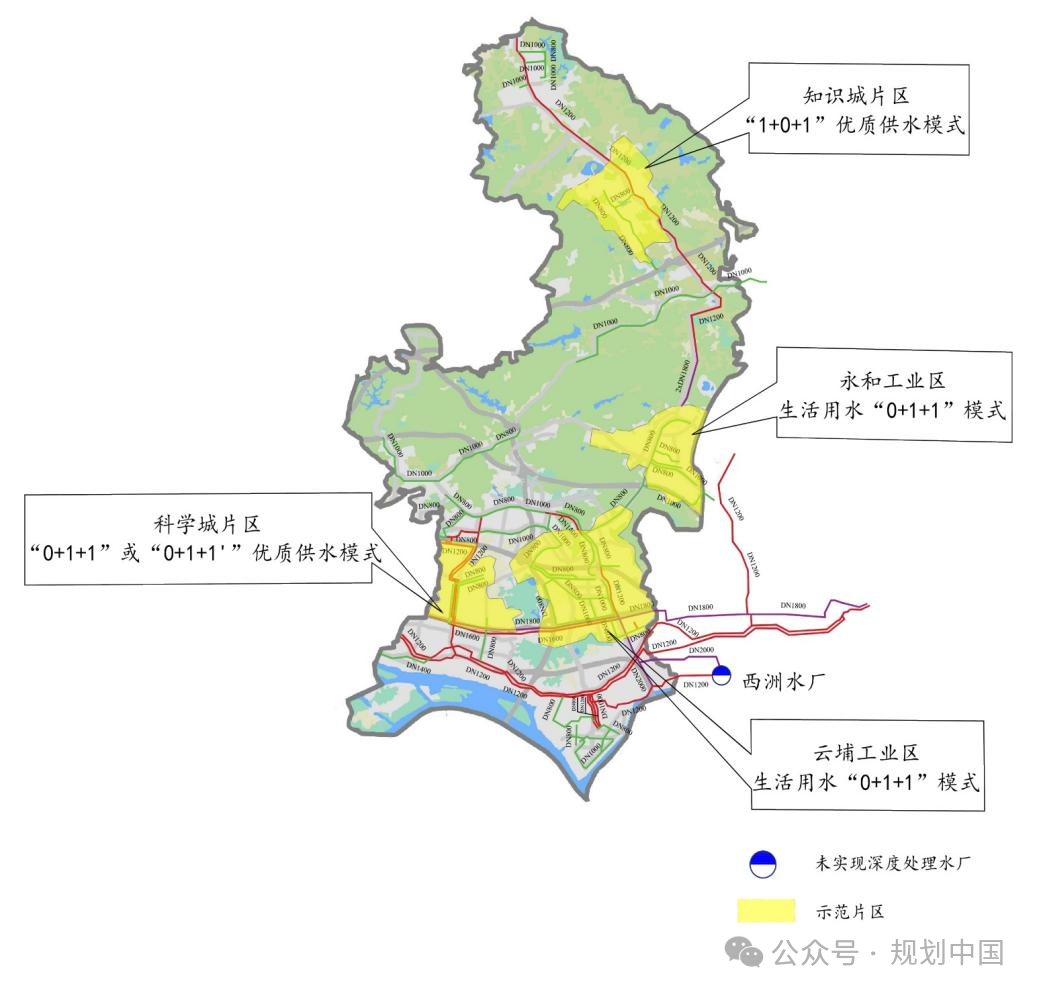

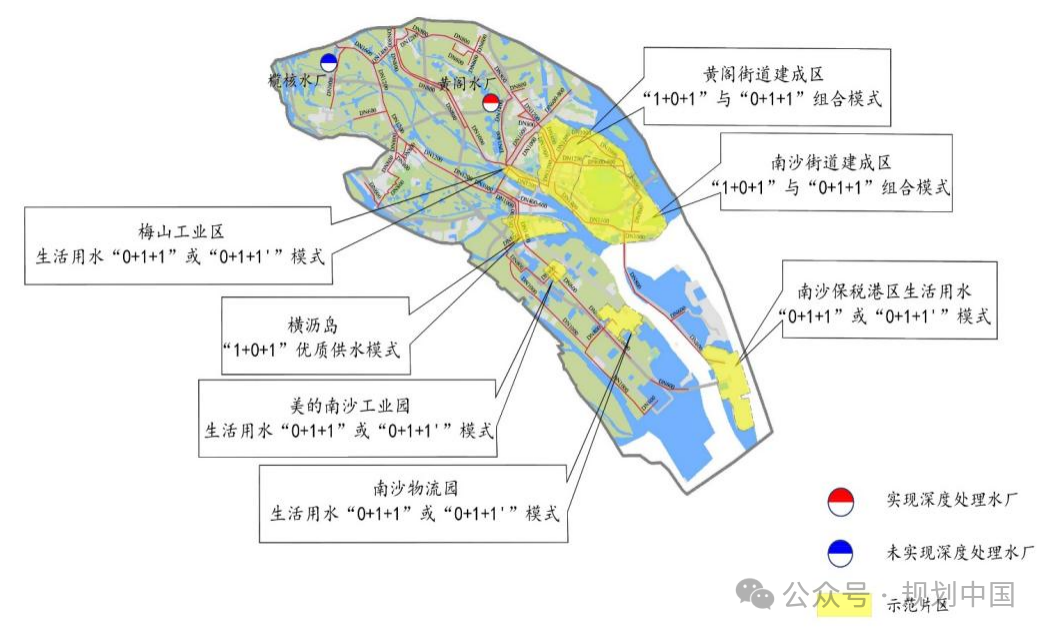

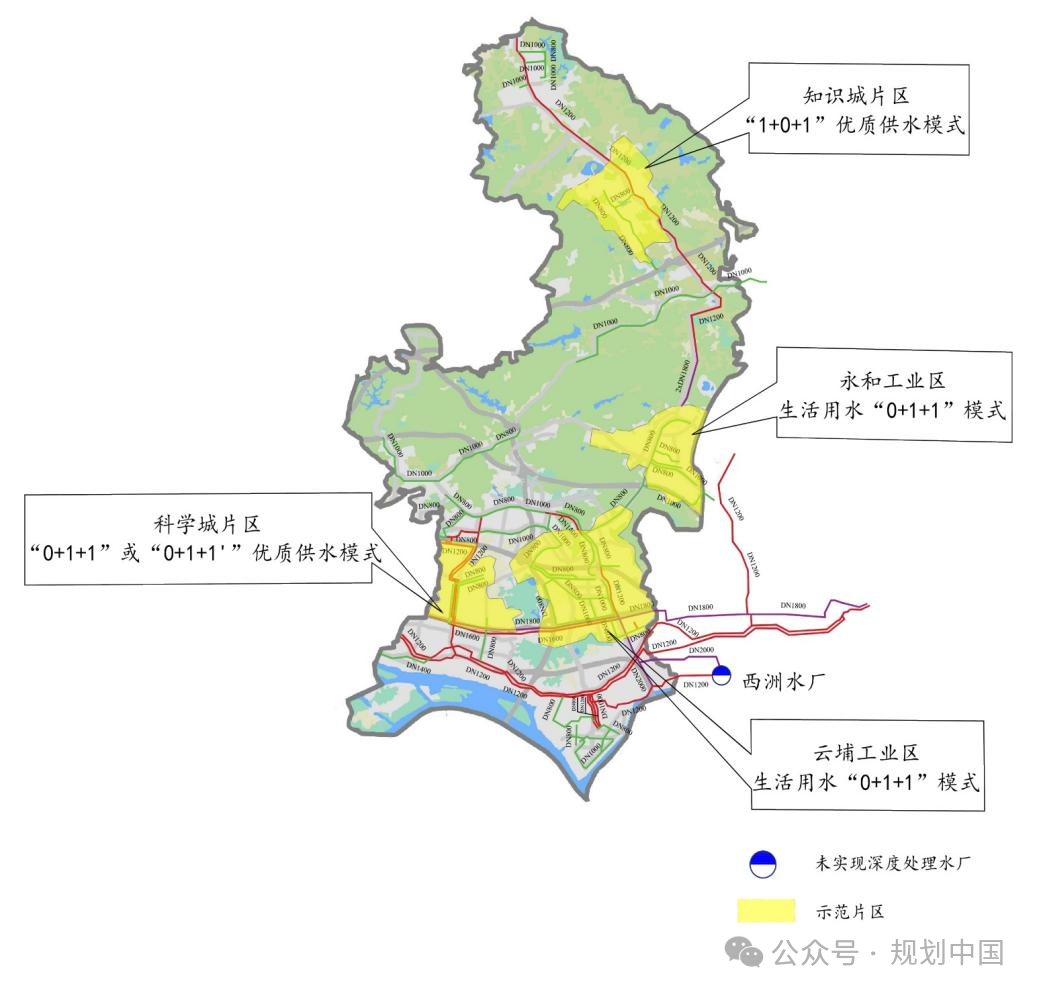

结合前述优质饮用水公众评价体系分析结果,以及南沙区、黄埔区作为广州的门面担当,两区作为优质饮用水工作的“领头羊”,先行先试,示范引领,2025年重要公共场所优质饮用水全覆盖。到2030年,南沙区、黄埔区实现建成区优质饮用水全覆盖的目标。

2025年南沙区和黄埔区优质饮用水实施示范区示意图

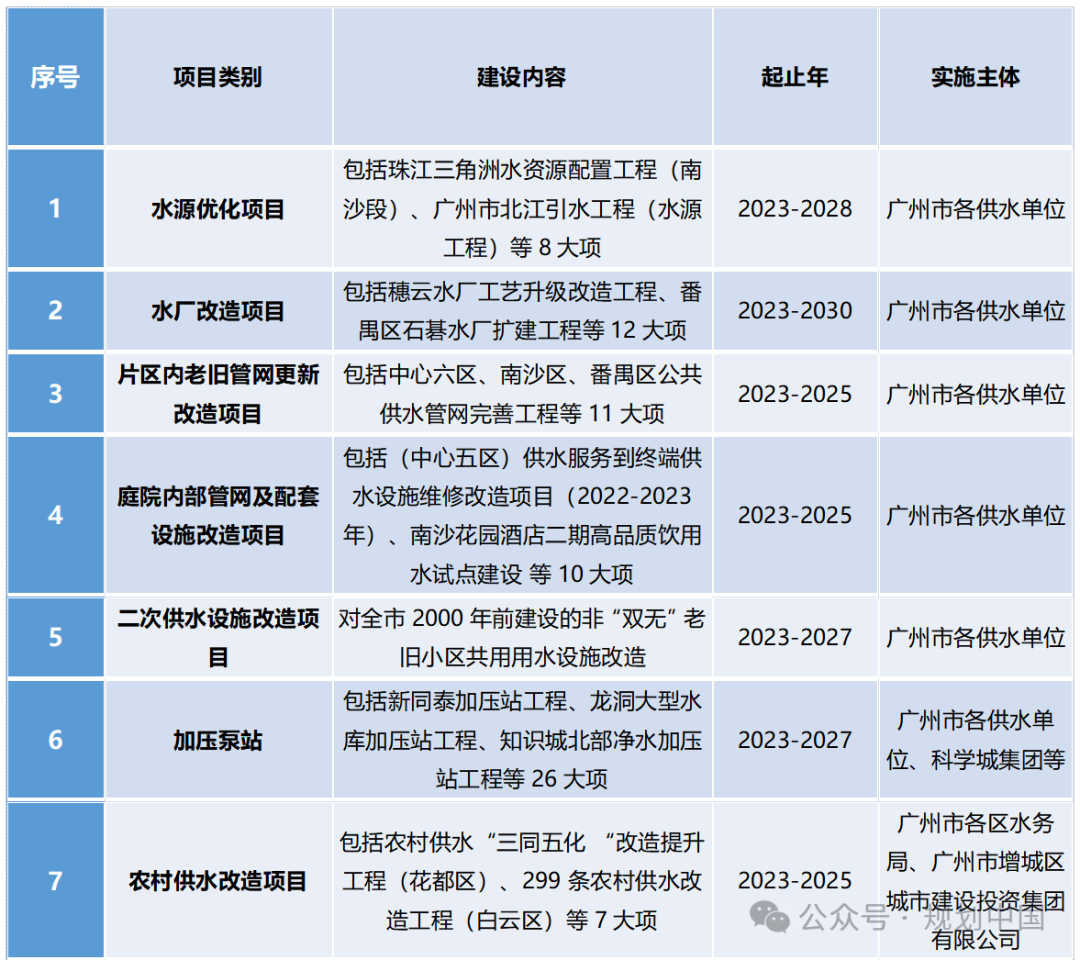

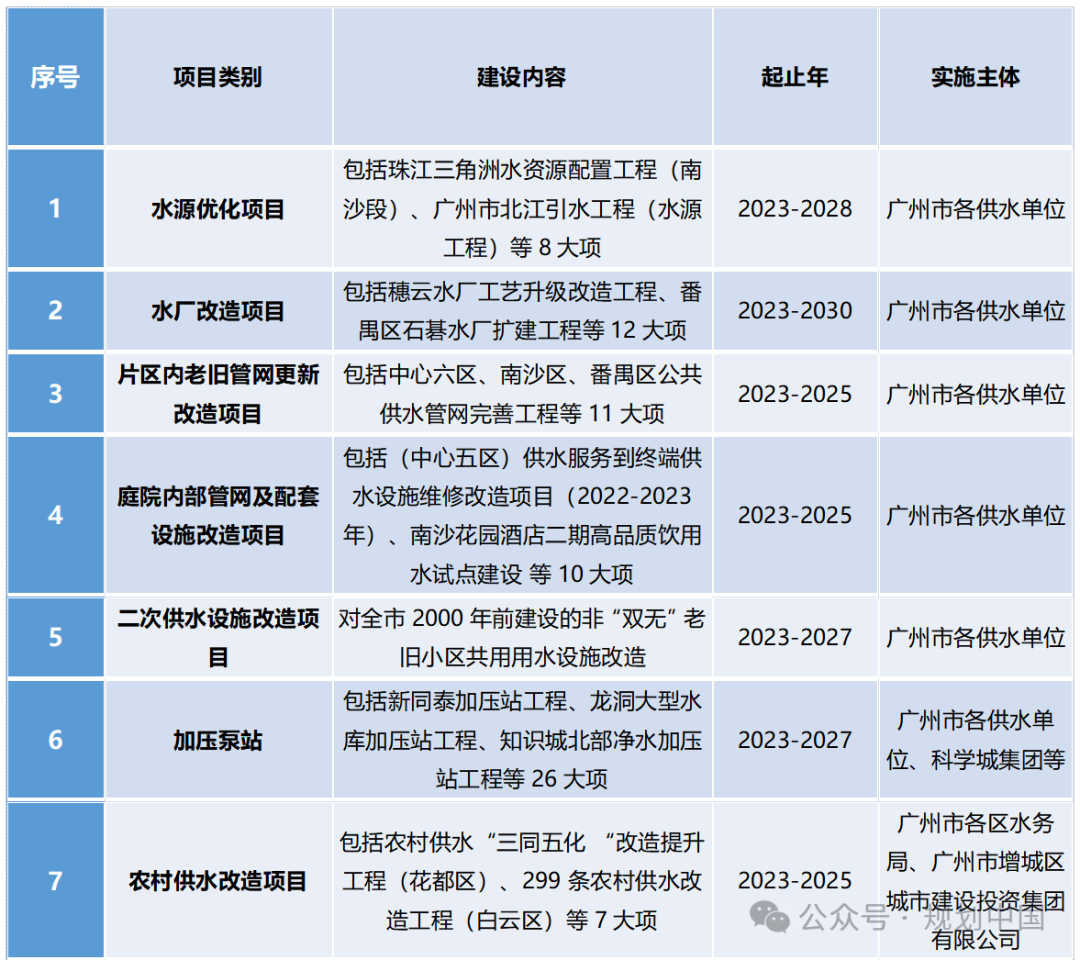

在优质饮用水布局方案的基础上,从市域、中心城区、重点片区、重要公共场所和示范小区这四大层级,结合城市更新,分年度、分尺度、分地区、分部门,开展水源优化,水厂改造,片区内老旧管网更新改造等七大行动,指导项目库生成,提出优质饮用水行动计划,确定建设时序和建设重点。

第一,优质饮用水何为“优”?充分考虑多元诉求,民情民意,运用“更保安全可靠,更显系统稳定,更享愉悦体验,更具本地特色,更享优质服务,更具合理价格”的六维视角,体现优质饮用水的要义。

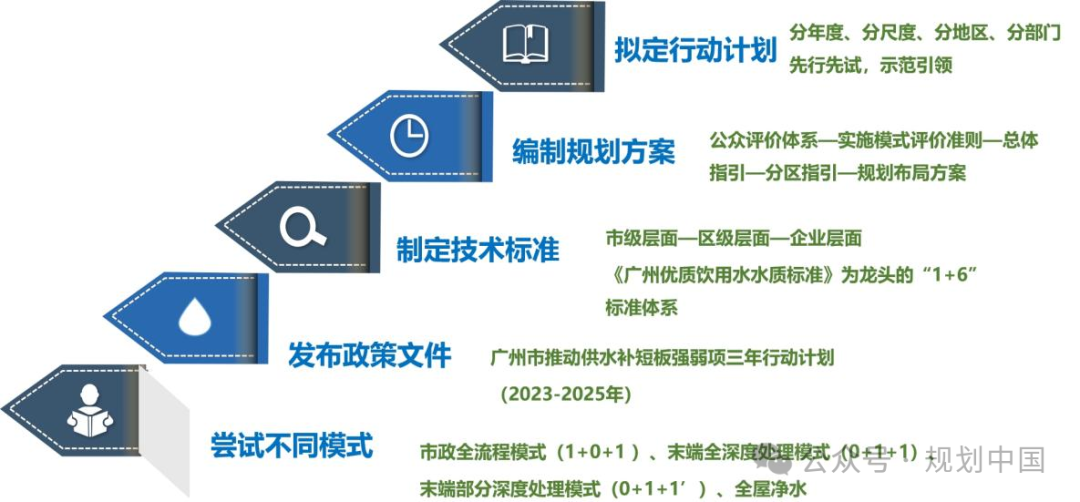

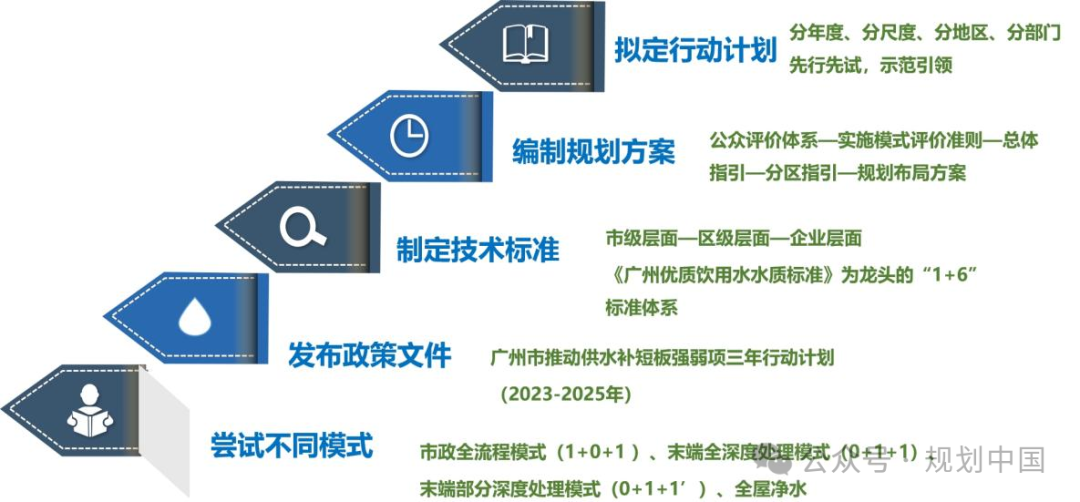

第二,优质饮用水何为“途”?因地制宜,科学推进。以广州为例,从尝试不同模式、发布政策文件,到制定技术标准、编制规划方案、拟定行动计划,层层递进,因区施策。

第三,优质饮用水何为“达”?两心即“民心”和“初心”的实现至关重要。广州受访者中的一半倾向于采用市政全流程的优质饮用水供水模式,反映了民众希望能够系统提升城市供水安全保障能力的愿望。我们也是希望在不同城市中开展优质饮用水工作,结合各城市实际情况,尤其是在供水管网大规模改造难度大的情况下,考虑优质饮用水不同模式的组合应用,最终系统提升城市供水安全水平,推动城市供水迈上新台阶。

有关优质饮用水的规划和研究工作对我们是一种全新的尝试和挑战,通过该项工作以期实现以人为本的生活饮用水品质提升示范,打造城市供水系统安全韧性示范。

致 谢

中国城市规划设计研究院水务院领导及总工:龚道孝、张志果、郝天文、莫罹

项目组成员:李昂臻、姚越、蒋晓倩、赵梦阳、梁涛、顾思文、李进松、魏锦程

原文始发于微信公众号(规划中国):谋定后动,因地制宜——广州优质饮用水规划布局和行动计划思考

规划问道

规划问道