写在前面

建设世界一流的交通基础设施体系已上升成为国家战略,对城市交通而言,从传统基础设施迈向新型基础设施(以下简称“新基建”)是高质量发展的必然选择。探讨了城市交通新基建网络建设的目标、内涵与路径,强调新基建不等同于抛弃传统价值,仍需紧密围绕服务于人的需求、组织城市高效运行、引领生态战略落地、筑牢网络韧性防线、与新业态同频共振、提升行业管理效能等目标推动建设。从设施-运输-信息-能源四网融合、物理-数字-社会三元空间融合、为设施“规-建-养-运”全面赋能、建立全息认知-全视角评估-全场景推演-全要素调控闭环4个维度出发,解析城市交通新基建网络的构建与运行内涵并展望其发展的未来形态。最后,从规划编制方法与技术创新、新基建网络智能体构建、城市交通基础设施与能源跨网融合角度探讨新时期城市交通的发展路径。

张晓春

全国工程勘察设计大师 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首席科学家、科学技术委员会主任 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司董事长 教授级高级工程师

研究背景

改革开放40多年来,中国城市交通基础设施固定资产投资规模保持着年均22%的快速增长,在支撑城镇化建设和经济社会快速增长方面发挥了关键性作用。中国已初步建成近700座城市的综合交通大动脉网络,保障了全国约9亿城镇居民[1]每日近20亿人次的城市出行需求、上亿吨物资运输以及近2亿件快递的送达,同时构筑了主动应对交通事故、自然灾害等各类突发事件的强大城市生命线。城市交通基础设施网络在城市建设发展和安全高效运转中发挥不可替代的核心作用。

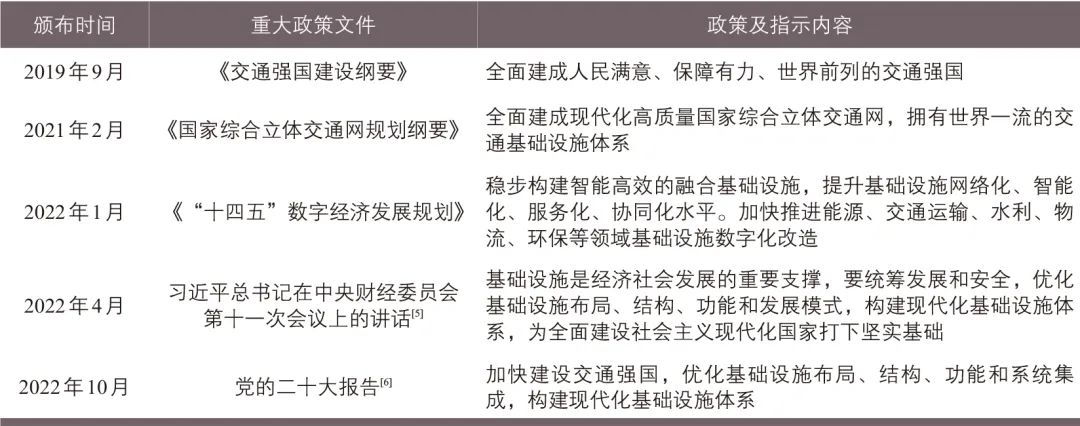

近年来,《交通强国建设纲要》[2]《国家综合立体交通网规划纲要》[3]《“十四五”数字经济发展规划》[4]等国家政策密集出台,建设现代化的交通基础设施已上升成为国家战略(见表1)。在整个交通运输领域中,城市交通网络与城市发展融合更为紧密,同时也承载着更加多元的价值。一方面,对于城市自身而言,城市交通网络在提升城市竞争力、增强创新策源力、优化产业结构、促进经济平稳健康发展,以及保障国土空间、能源、环境、财政等资源可持续方面发挥着关键作用;另一方面,在以城市群为主体形态的城镇化背景下,超(特)大城市不同程度地扮演着区域核心引擎作用,城市群、都市圈交通基础设施网络肩负的使命更加艰巨,已成为国家全方位融入全球经济、产业、科技生态的核心空间载体,高效配置全球创新资源的战略支点,以及代表国家参与全球竞合与全球治理的强劲引擎。

表1 交通运输领域新型基础设施建设相关政策指导

资料来源:根据文献[2-6]绘制。

综上,紧密围绕人民满意、保障有力、世界前列的高质量发展愿景,推动城市交通传统基础设施向城市交通新型基础设施(以下简称“城市交通新基建”)转型升级,已成为构建现代化城市交通网络、助力中国从交通大国加速迈向交通强国的关键举措。亟须进一步厘清城市交通新基建的目标、内涵以及路径,凝聚发展共识,为中国式现代化重大战略部署下的城市高质量发展添砖加瓦。

从新基建到城市交通新基建

2018年12月,中央经济工作会议首次提出新基建的概念。2020年4月,国家发展改革委进一步明确了新基建的定义和范围——“是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系”[7]。近年来,国家相继出台的重要文件频繁提及加强新基建,各部委相关工作部署与政策路线也日趋清晰(见表2)。

表2 国家关于新基建的战略部署

资料来源:根据文献[8-16]绘制。

从国家、行业以及地方关于新基建的理解和政策导向不难发现,新基建有广义和狭义之分。相比由信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三大类7个领域共同构成的广义新基建而言,各领域中的狭义新基建本质上就是传统基建的数字化与融合化转型发展。

对于城市交通这一细分领域,新基建就是新老基础设施、新老交通业态深度融合的全新基础设施形态。虽然智慧道路、智慧枢纽、智慧公共交通、智慧多功能灯杆、车-路/车-城协同等已成为业内公认的城市交通新基建场景,但是从行业管理规范化和新业态可持续健康发展的角度来看,仍有两个关键问题不容回避:一是城市交通新基建的核心价值与发展目标是什么,在数字经济运动式、爆发式增长的当下,这决定了能否让城市交通新基建的发展不忘初心、回归本源;二是城市交通新基建的内涵是什么,这决定了如何系统性、全局性、既有条不紊又不失前瞻性地推动城市交通新基建的可持续发展。

城市交通新基建的价值与目标

城市交通是连接和实现城市的居住、工作、游憩三大功能的纽带与功能转换载体,目标是服务于人的需求,组织城市高效、安全、低耗、可持续运行,带动发展现代化都市圈,增强城市群实力和竞争力,支持引领新业态发展[17]。作为城市交通网络运行的主要物理载体,城市交通传统基建的数字化升级以及与新基建的统筹融合发展,亦不能脱离上述核心目标。城市交通新基建网络的规划、构建与运行,不仅要因地制宜选取相关技术标准、适度超前管控总体规模、科学合理安排空间布局,更须围绕以下几方面的价值审慎论证必要性和投入产出效益,制定发展目标并在具体方案措施中有效传导相关价值,在规划实施、建设以及运营等各阶段系统评估、持续复盘、修编优化,构建科学发展闭环。

1

服务于人的需求

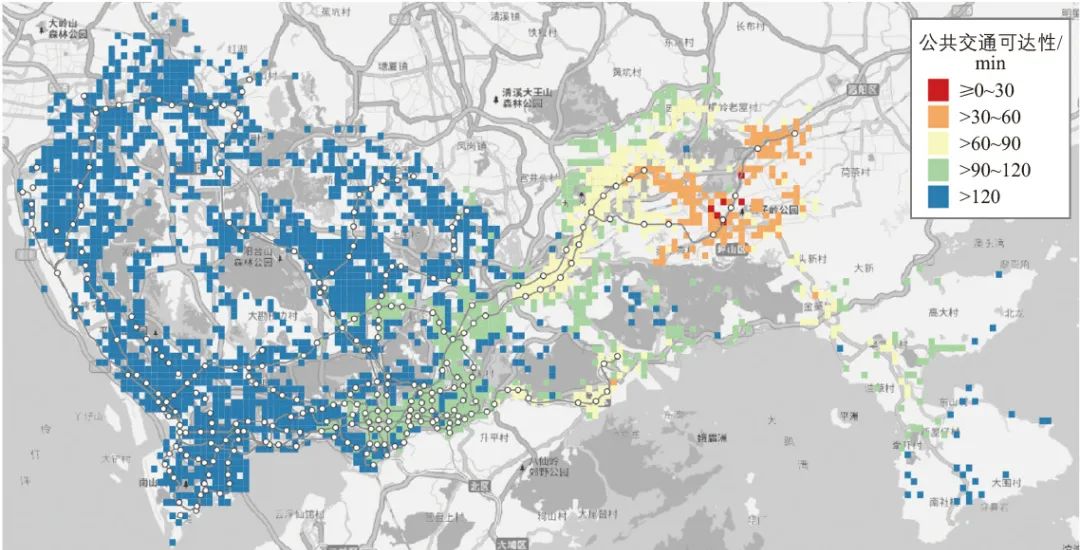

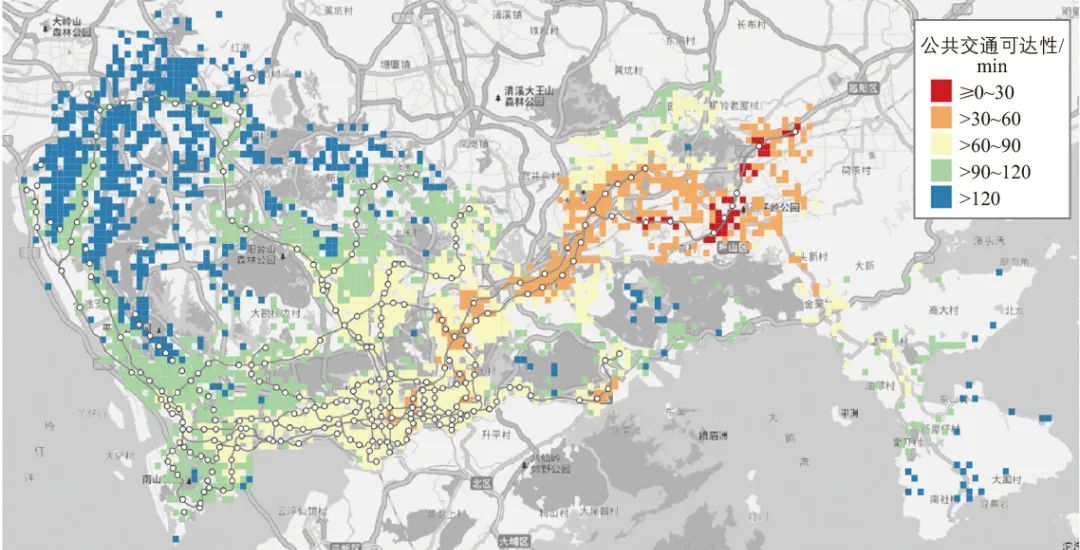

出行是城市生活衍生的派生性需求,采用交通基础设施的规模密度或者工作日高峰时段的通勤效率衡量一座城市交通发展水平的时代已一去不返。从近年来国内外城市编制的交通发展战略来看,无不围绕人的需求、人的获得感以及人的全面发展视角来制定交通发展目标:2016年,联合国第三次住房和城市可持续发展大会(简称“人居三”)审议通过的《新城市议程》强调,城市不仅是“各种中心”,城市首先是一个由每一位市民共同组成的社会,包容性、人人共享是必须遵循的核心价值;2018年发布的《伦敦市长交通战略》(Mayor’s Transport Strategy)提出“到2040年,45 min公共交通可达超过100万个就业岗位的片区,将从2015年伦敦中心拓展至近整个内伦敦”[18]。2015年发布的《一个纽约——规划一个强大而公正的城市》(One New York: the Plan for a Strong and Just City)提出“居民乘坐交通工具45 min通勤时间内覆盖就业岗位数量从140万个增至180万个”[19]。中国城市交通领域也逐步开始注重从市民获得感和人的全面发展的角度出发,对重大基础设施建设的必要性和意义进行评估。以深圳市为例,地铁14号线于2022年10月开通后城市轨道交通总里程达到483 km,相比里程增长而言更有价值的在于,从坪山中心区出发1 h可达的建成区面积从约110 km2扩大至超过230 km2(见图1),坪山区居民分享深圳市中心区就业机会和各类优质公共服务资源的可能性和选择性得到了极大提升,机会均等化水平显著改善。全球城市的探索与实践表明,能否在合理时间内获得更多就业选择、能否更加公平地享有各类优质公共服务资源、能否极大拓展生产生活的空间范围、能否真正做到城市的人人共享[20]已成为城市交通网络构建的首要目标。作为城市交通新基建的重要组成部分,数据不应仅停留在传统指标(规模、密度等)的统计,而是在服务于人的需求这一价值方向上,从人民的视角出发,对规划建设实施后的效果有充分的预判和科学的评估,确保城市交通规划建设工作真正做到以人民为中心。

a 开通前

b 开通后

图1 深圳地铁14号线开通前后坪山中心区公共交通可达性对比

2

组织城市高效运行

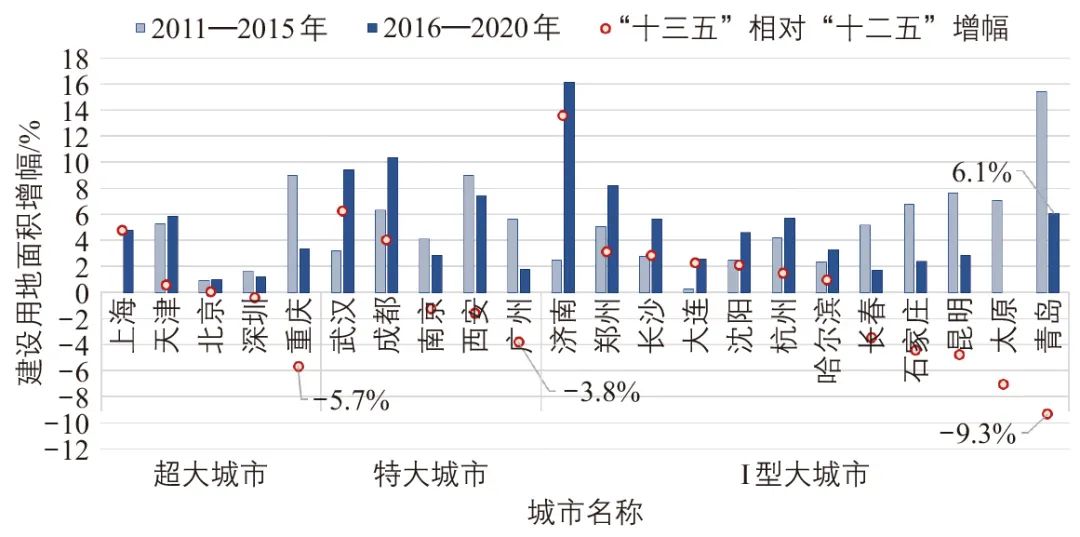

发达的交通网络是城市高效运行的重要基础,尽管如此,在城市空间紧约束形势日趋严峻的情况下,通过交通基础设施网络规模的扩张支持城市高效运行的发展模式难以为继。近年来,中国城市建设用地面积增速放缓,与“十二五”时期的建设用地规模增速相比,“十三五”时期增速显著下降,最大降幅超过9%(见图2)。

图2 中国城市“十二五”和“十三五”时期建设用地面积增幅

资料来源:文献[21]。

中国城市道路网络建设取得了显著成效,但在机动化快速发展、城市生产生活空间拓展至都市圈范围的客观趋势下城市高效运行面临诸多挑战:1)承载能力迫近极限。近25年,城市道路里程年均增长5.6%,远不及私人汽车拥有量20.3%的增速[21],城市道路交通拥堵加剧,这在一定程度上进一步刺激了空间的复合化、立体化开发,更加发达的道路网络又在一定程度上诱增了新的机动化出行。2)极端通勤问题突出。相关报告显示,44座重点城市中有超1 400万人承受极端通勤,60 min以上通勤比例达13%[22]。3)社会经济代价巨大。中国城市道路交通拥堵带来的经济损失占城市人口可支配收入的20%,相当于每年国内生产总值损失5%~8%[23]。因此,通过路径引导、预约等措施提升客货运需求时空分布引导能力、城市级网络的动态自适应管控能力、跨交通方式的协同运营能力,既达到均衡城市综合交通网络压力的目的,又便于利用好平峰时段的富余设施能力和运力开展多元化运营,充分挖掘存量设施潜能,应成为传统交通基础设施数字化升级的重要方向。

3

引领生态战略落地

2020年9月,第75届联合国大会上中国向世界郑重承诺力争在2030年前实现碳达峰,在2060年前实现碳中和,“双碳”战略正加快成为各领域高质量发展的底层逻辑。统计数据显示,交通运输领域碳排放量约占中国碳排放总量的10.4%[24],近9年交通运输领域碳排放年均增速保持在5%以上,其中道路交通占交通全行业碳排放总量80%以上[25]。此外,中国城市交通基础设施资源消耗量大、循环利用水平低、生态环境冲击严重等问题依然突出,仅道路工程建设、管养每年消耗沥青混合料用量就达到几亿吨到十几亿吨,砂石等材料达数十亿吨,年产道路固体废料达百亿吨,而综合循环再生利用率仅为约30%[26]。因此,机场、港口、铁路等交通枢纽生产作业流程的低碳化,城市交通结构的低碳化,重大基础设施建设、管养作业流程的低碳化等,都应作为城市交通新基建发展的重要方向,并支持对固定和移动排放源全周期碳排放的科学计量,这些都是城市交通传统基础设施数字化升级的应有考虑。

4

筑牢网络韧性防线

在全球范围内,交通基础设施运营中断的情况时有发生,造成的直接、间接经济损失巨大,通常是由于服役性能衰减、养护管理不善以及因气候变化而日益频繁的自然灾害等所致,以数字化为抓手开展重大基础设施的预防性养护以延长服役寿命已成为全球性议题。以美国为例,全美超过60万座桥梁中,42%的桥梁已服役50年以上,按照目前的养护速度需50多年时间才能修复所有缺陷桥梁,且每年养护预算需从144亿美元(约合1 037亿元人民币)增至227亿美元(约合1 634亿元人民币)[27]。美国面临的挑战值得中国借鉴反思。中国城市交通基础设施规模已位居全球前列,截至2022年底,中国城市道路里程达53.2万km,约为2000年(16万km)的3.3倍;城市轨道交通里程达8 571 km,约为2000年(117 km)的73倍;城市立交桥总数突破6 100座,约为2000年(约2 000座)的3倍[21]。改革开放40多年来相继建成的各类城市交通基础设施在未来10~30年将大规模步入服役性能衰退期,加之各类自然灾害和极端气候日益频繁,城市交通基础设施服役性能和网络韧性面临双重挑战。因此,亟须通过布设数字化采集前端,对设施属性,地质灾害,气象灾害,人、交通、施工、事故状况进行实时监测,并从结构损伤风险、外部灾害与施工风险、高运行强度风险等角度出发,建立基于设施类型、地质条件、气象环境、动态荷载等多因素耦合的设施群风险辨识和脆弱性监测体系。以更节约的人力、更经济的技术方法、更高频次的设施服役性能与病害监(检)测为城市交通基础设施的寿命倍增赋能,应作为城市交通传统基础设施数字化转型的关键目标之一。

5

与新业态同频共振

全球通货膨胀持续、金融市场动荡、债务压力上升,各国经济都面临着严峻挑战。中国经济长期向好的基本面没有改变,但将经历一个波浪式发展、曲折式前进的过程,亟须解放思想,加快形成新质生产力,增强经济社会发展新动能。作为现代信息技术的重要载体之一,城市交通新基建理应肩负这一神圣使命,为维持经济发展长期向好的基本面、推动产业转型升级、增强国家科技实力和竞争力做出积极贡献。

1)推动综合能源补给站的科学布局。

中国新能源汽车发展势头迅猛,截至2023年底,中国新能源汽车保有量达2 041万辆[28],占机动车保有量的6.1%。未来随着动力电池、驱动电机、电控等核心技术持续突破和成本不断降低,新能源汽车保有量仍有较大增长空间。有研究表明,2025年电池组能量密度预计将超过280 Wh·kg-1,电动普通型小轿车续航里程将普遍突破1 000 km,推动车辆能源结构优化的内生动能正从政策驱动加速向市场驱动转变。预计2030年,中国新能源汽车渗透率达到50%、保有量有望达到1.2亿辆[29],届时全国新能源汽车充电需求将较2020年显著增长。因此,科学布局由电能、氢能、天然气、先进生物液体燃料等构成的综合能源补给体系已成为新时期城市交通新基建规划迫切需要回答的问题。

2)推动城市交通传统基础设施的集成化设计改造。

作为光伏和微电网建设可依托的物理载体,城市交通基础设施的能源化开发与电力调峰潜力巨大。光伏、风能等清洁能源在交通领域的渗透率逐渐提升,在公共交通枢纽、城市轨道交通、机场、铁路等传统基础设施领域,各运营企业都在积极探索、试点“光伏+交通”的典型应用场景。例如城市轨道交通方面,深圳地铁6号线12座高架车站的屋顶设置了分布式光伏发电系统,能满足高架车站全日1/3的用电量[30];机场方面,上海虹桥机场在2号航站楼的西货运站屋顶铺设了装机容量为2.8 MW的太阳能电池组件,每年可为电网节约987 t标煤;铁路方面,济南至青岛高速铁路采用站房雨棚光伏发电项目和线下光伏发电项目,预计将实现4 500万kW·h的年均发电量,相当于2.2万户家庭的全年生活用电。虽然各城市在交通与能源融合方面开展了积极的探索与实践,但是由于缺乏系统性部署,建设的标准化、效益的规模化等仍有较大提升空间。充分利用综合交通枢纽场站、道路(高速公路)、公共汽电车站或人行天桥等基础设施的可用空间,融合路域内外的充换电、储能设施以及海量新能源汽车,打造“发输储用”一体化的复合型基础设施网络,应成为城市交通新基建的发展方向之一。

3)为智能网联从测试迈向更加安全、成熟、广泛的应用保驾护航。

各国加速推动自动驾驶开放道路测试,北京、上海、广州、深圳等多地政府制定智能网联汽车产业发展战略规划,为智能网联汽车产业的快速发展注入动能。经历了技术研发、封闭测试阶段,中国智能网联汽车已从小范围测试验证转入技术快速发展、生态加速构建的新阶段。随着智能网联汽车发展向深水区迈进,产业发展呈现复杂性、不确定性。对城市交通新基建发展而言,一是严守安全底线,推动传统基础设施升级改造,积极适应智能网联发展;二是融合多元数据,围绕政策法规、服务能力、应用示范、产业生态,对智能网联汽车发展情况进行跟踪评估,引导各方面均衡协同发展;三是结合各部门业务职能,通过数字平台建设,为道路测试,产品标准体系、准入管理、登记管理、质量管理,道路运输经营管理,网络安全及数据安全管理,道路交通安全管理,保险等相关政策制定与组织实施全面赋能。

4)全力支撑低空经济快速发展。

自2010年以来,国家相继出台多项政策支持低空经济发展,地方也积极争取试点。截至2022年底,中国民用航空局已批复20个民用无人驾驶航空试验基地(试验区)。近年来,中国民用航空局密集出台物流无人机系统技术要求、航线划设、试运行审定等标准规范,初步形成了支撑企业在一定可接受安全水平下开展物流配送试运行的监管框架,以物流配送为代表的工业级无人机物流成为景气度最高的细分领域,低空经济大幕正式拉开。广东、安徽、江苏等16个省市已将重点布局低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告。为健全服务保障体系,更好支撑低空大规模、高频次、高复杂性飞行,亟须将低空作为城市交通新基建的重要组成部分,有序推进设施网、通信网、服务网的部署建设和管理制度创新。

6

提升行业管理效能

由于利益相关者众多、利益诉求复杂多变,城市交通呈现愈加复杂的巨系统特征,各方博弈的复杂程度全面提升,行业管理面临诸多挑战。1)现代化信息技术驱动下,城市交通供需变化周期大幅缩短,导致决策响应链条和周期大幅缩短,依靠10年战略、5年规划、3年行动方案、年度实施计划等传统的行业管理方式难以及时应对瞬息万变的决策需求,决策滞后的损失、代价沉重。2)行业管理人员编制难以在短期内突破,在信息化工具尚不足以为行业管理者全面掌握行业运转最新全景并开展科学决策全面赋能的情况下,行业管理的工作负荷和难度远超以往,“小马拉大车”成为各行业管理面临的共性痛点。3)城市交通各细分领域的相关职能分散、条块利益博弈的客观现实不容回避,缺乏代表各方立场、全面系统的损益评估,难以在政府-市场-社会多方博弈以及政府内部各部门之间的博弈中快速凝聚共识,这已成为制约城市交通治理能力现代化建设的瓶颈之一。

随着信息技术进步,城市交通客货运服务的新业态仍将保持高速发展,交通治理在及时响应能力和跨专业统筹能力方面仍将面临严峻挑战。随着全国人口增长渐入拐点,人口红利日益消退,提升各领域从业人员的生产效率将是中国新时期经济社会发展的核心驱动力。因此,亟须思考如何加快推动城市交通基础设施的数字化转型,构建智能、高效、自主的现代化城市交通治理体系,以数字化转型赋能人力资源效能的全面提升,从容应对瞬息万变的决策需求,支撑城市交通网络的高效运转。

城市交通新基建网络的

构建与运行

以城市交通新基建传导城市交通本源价值,关键在于如何认识并紧密围绕其内涵推动现代化城市交通网络的构建与运行。区别于城市交通传统基础设施网络,城市交通新基建网络应具备如下特征。

1

设施-运输-信息-能源四网融合

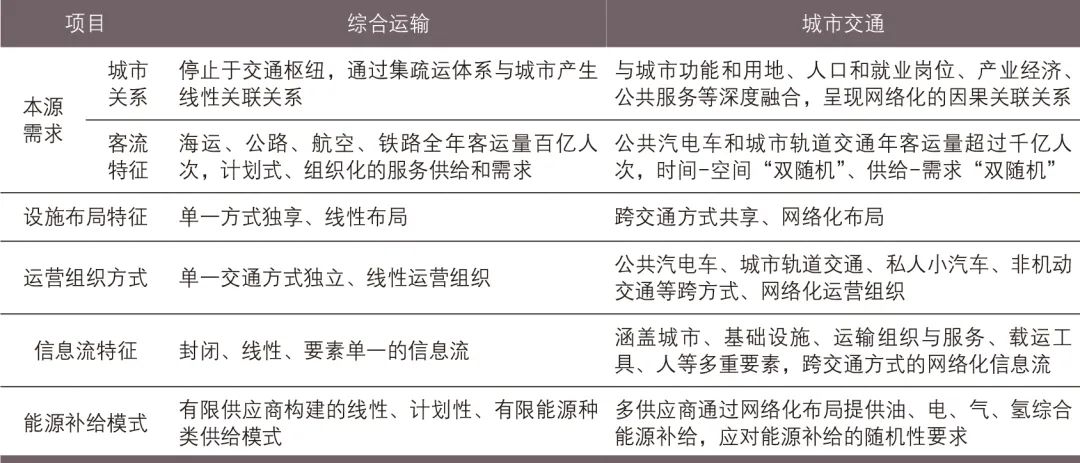

相比综合运输,城市交通基础设施在本源需求、设施布局特征、运营组织方式、信息流特征、能源补给模式等方面具有明显的多要素、随机性、网络化特征(见表3)。1)城市交通基础设施网络与城市功能和用地、人口和就业岗位、产业经济以及医疗、教育、文化等各类公共服务深度融合,是城市生产生活的网络化空间载体。2)相比综合运输计划式、组织化的服务供给和需求,城市交通服务供需则呈现显著的时间-空间“双随机”、供给-需求“双随机”特征。3)设施布局方面,综合运输通常是单一方式独享、线性布局;相比而言,城市交通设施则是网络化布局,无论在设施节点(交通枢纽、能源补给)、设施通道还是整体网络上,跨交通方式出行、共享基础设施、网络化运营组织极为普遍。

表3 城市交通基础设施网络与综合运输基础设施网络比较

从上述特征来看,城市交通设施的布局规划,不应生搬硬套标准规范的要求,而应充分考虑到城市交通运行组织与服务对设施的需求,以及载运工具的能源补给行为规律对设施的需求等。此外,要实现现代化的城市交通治理,信息流势必需要全面涵盖城市、基础设施、运输组织与服务、载运工具、人等多重要素,数据采集前端布设和数据标准化应深度融入基础设施、运输组织与服务和能源补给三个网络的构建当中。因此,从城市交通传统基础设施迈向新基建,不能就单一方式或者单一设施而论,势必要在设施-服务-信息-能源四网融合语境下进行系统规划、构建和运行。

2

物理-数字-社会三元空间融合

城市交通新基建网络的构建与运行除了依托道路、桥梁、隧道、城市轨道交通、交通枢纽等以土建为主要形态的传统基础设施以外,更为重要的是依托成本可控的万物互联、算力支撑和可靠通信,构建面向现代化城市交通治理的物理-数字-社会三元空间[31]。

1)数据泛在将为三元空间之间的映射互动创造支点。

随着全球基础设施的不断扩容与物联网(Internet of Things, IoT)设备的广泛连接,每年产生的数据量呈指数级增长。研究显示,预计到2035年全球每年产生的数据量将达到2 000 ZB以上,约为2020年的50倍[32]。城市智能传感网中,各类摄像头采集的连续视频流数据量巨大。例如将电子警察、卡口、城市轨道交通车站内监控等各类视频前端计算在内,超(特)大城市中心区视频监控终端密度普遍在每平方千米几百路至上千路,海量视频数据价值挖潜空间巨大,再加上其他各类传感器,每平方千米可连接设备达到千万级,城市感知将实现无死角全覆盖。

2)高带宽低时延通信将为三元空间的双向同步提供保障。

无线通信带宽、时延、覆盖范围等性能将大幅改进。预计2030年底,6G将覆盖城市、农村和海洋等各个领域[33],1 TB·s-1的峰值传输速率,0.1 ms的端到端时延,以及每平方千米超过千万级别的连接密度将意味着推动如下发展:城市交通基础设施网络与其数字孪生之间的关系从由实生虚迈向共生演进成为可能;即使L5级自动驾驶车辆在局部路网的渗透率达到100%,6G基站都能够轻松应对几百、上千台终端超过100 M·s-1的数据并发。

3)智能计算平台将为三元空间协同治理闭环的构建注入动能。

国家发展改革委对未来国家级超算中心、国家算力枢纽节点建设做了全面部署[34],为基于智能计算平台的城市交通治理带来前所未有的机遇。以百万路视频的解决方案为例,云-边-端架构下,数据传输带宽需求、云端数据存储需求以及相应的传输、存储成本相较云-端架构节省97%以上,因成本高昂而未能在交通领域得到普及的大数据计算平台,将随着成本下降在更丰富的城市交通现代化治理场景中发挥关键作用。构建感(全息感知)、知(知识图谱构建与知识提取)、算(云-边-端技术)、判(态势研判)、治(多场景的城市交通治理)技术体系,将为物理-数字-社会三元空间之间构建决策-实施-反馈的协同治理闭环注入动能。

3

为传统基建“规-建-养-运”全过程赋能

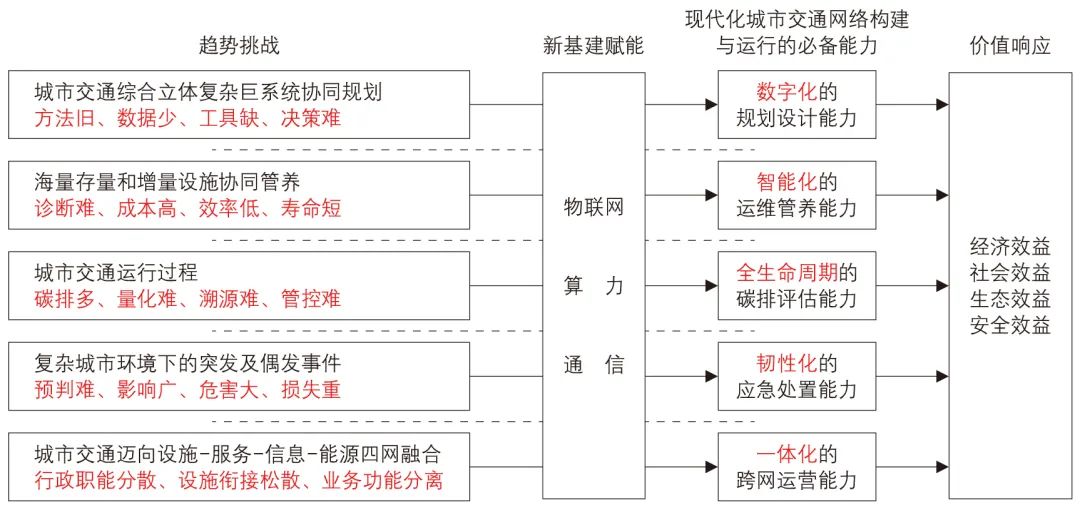

发展城市交通新基建并非意味着摒弃传统基础设施,后者的高起点规划、高标准建设、高水平管养、高质量运营依然是城市交通新基建网络构建与运行的重要组成部分(见图3)。1)针对城市交通这一综合立体复杂巨系统在协同规划方面面临方法旧、数据少、工具缺、决策难等问题,建立数字化的规划设计能力;2)针对海量存量和增量设施协同管养面临的诊断难、成本高、效率低、寿命短等问题,建立智能化的运维管养能力;3)针对城市交通运行过程中碳排多、量化难、溯源难、管控难等问题,建立全生命周期的碳排评估能力;4)针对复杂城市环境下突发及偶发事件预判难、影响广、危害大、损失重等问题,建立韧性化的应急处置能力;5)针对城市交通迈向设施-运输-信息-能源四网融合过程中面临的行政职能分散、设施衔接松散、业务功能分离等问题,建立一体化的跨网运营能力。最终建成现代化的城市交通基础设施治理体系,实现经济、社会、生态、安全效益相统一。

图3 城市交通新基建网络为传统基础设施“规-建-养-运”全面赋能

4

迈向“认知-评估-推演-调控”高阶闭环

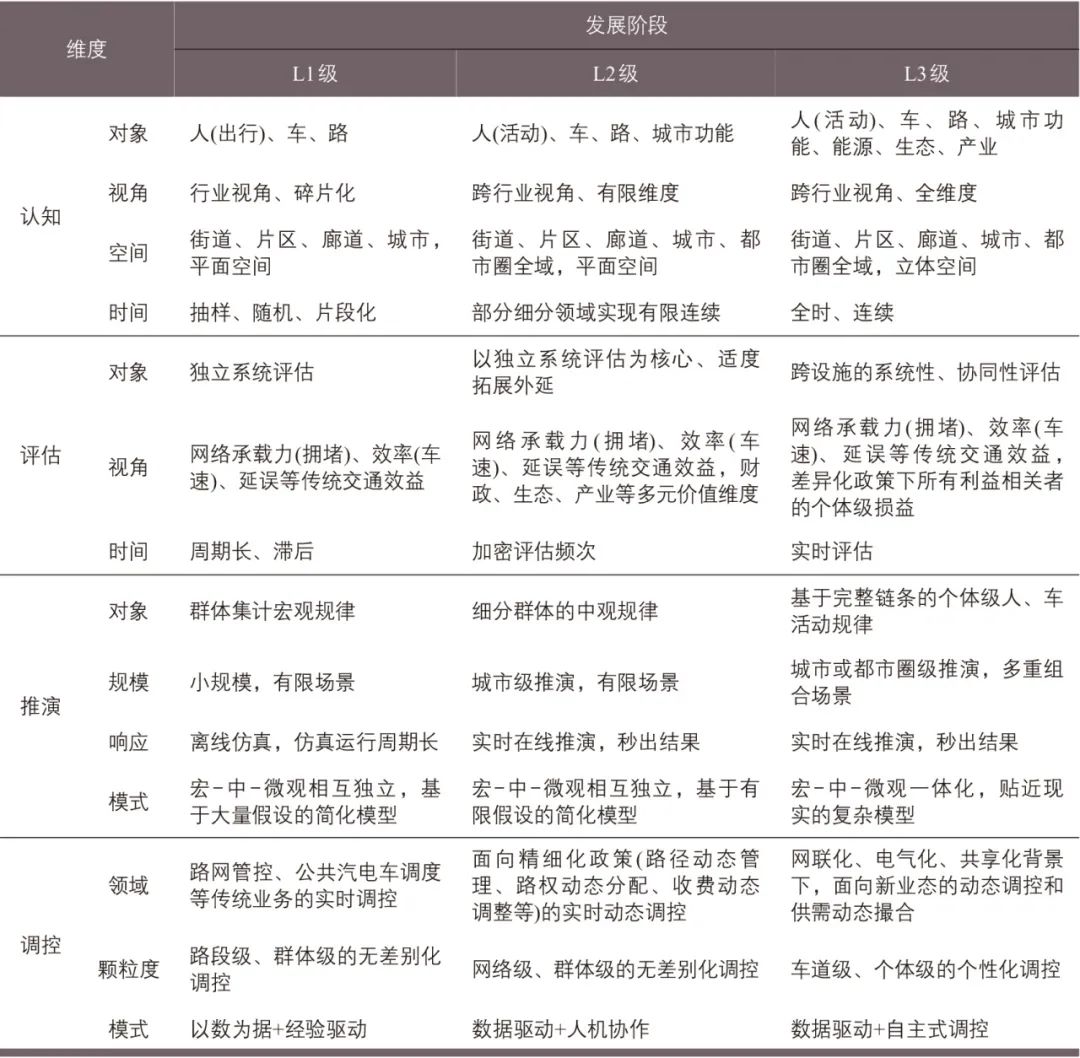

认知-评估-推演-调控是交通治理的基本技术逻辑。在城市交通新基建加持下,该技术逻辑将从基于有限认知、算力的低阶闭环向全息认知-全视角评估-全场景推演-全要素调控高阶闭环转型升级(见表4)。

表4 城市交通数字化水平发展阶段划分

1)规律认知的转变。

对象上,将从对群体整体特征的模糊认知迈向对个体行为特征的精细化认知,并从人、车、路、城市功能向能源、生态、产业拓展。视角上,将从对系统的碎片化认知迈向跨行业、全维度的系统认知。空间范围上,将从对各片区或廊道的局部认知迈向城市级乃至都市圈级的全局认知。时间维度上,将从抽样、随机、片段化的规律认知迈向基于连续时间序列的完整认知。

2)系统评估的转变。

对象上,将从对某一种交通方式、某一类交通设施的独立评估迈向跨方式、跨设施的系统性与协同性评估。视角上,将从自上而下的系统整体效益评估迈向针对所有利益相关者损益的精细化评估,且从关注网络承载力、效率、延误等指标向公平性、人的全面发展、成本效益、能源环境代价等多元价值维度拓展。时间维度上,将从以月度、季度、年度等为周期的滞后评估迈向支撑即时性管控、运营服务和政策调控的实时评估。

3)仿真推演的转变。

对象上,将从群体集计宏观规律迈向基于完整链条的个体级人、车活动规律。推演规模上,将从小规模、有限场景迈向城市或都市圈规模下的多场景。响应时效上,将从基于滞后数据的离线仿真迈向基于毫秒级虚实同步的实时在线推演。推演模式上,将从宏-中-微观相互独立、基于大量假设的简化模型迈向宏-中-微观一体化、更加贴近现实情况的复杂模型。

4)运行调控的转变。

调控领域上,将从路网管控、公共汽电车调度等传统业务的实时调控迈向面向新业态(例如MaaS)的动态调控和供需动态撮合。调控颗粒度上,将从路段级、群体级的无差别化调控迈向车道级、个体级的精细化个性化调控。调控模式上,将从“以数为据+数据驱动”迈向“数据驱动+自主式调控”。

5

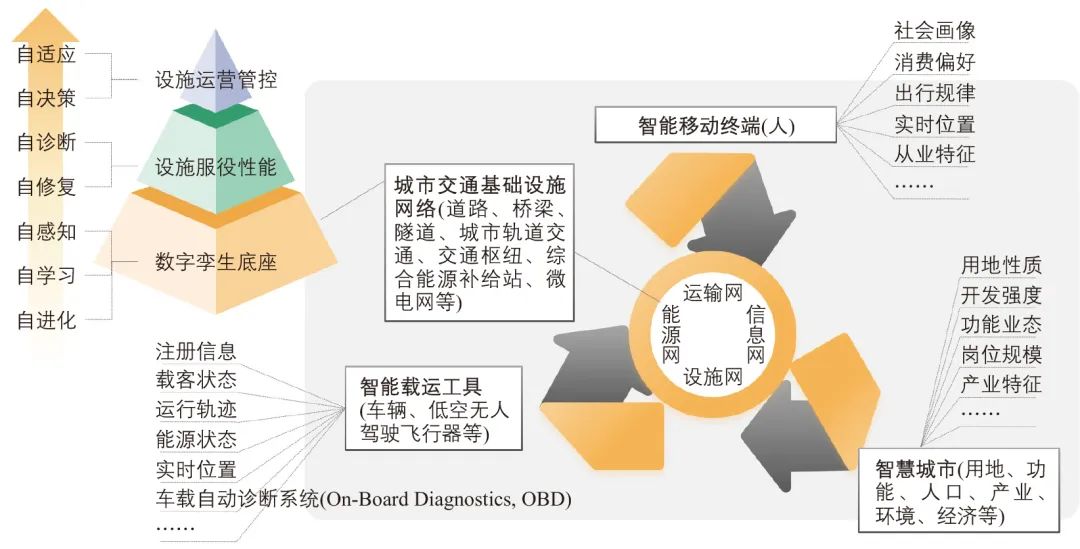

城市交通新基建网络的未来形态

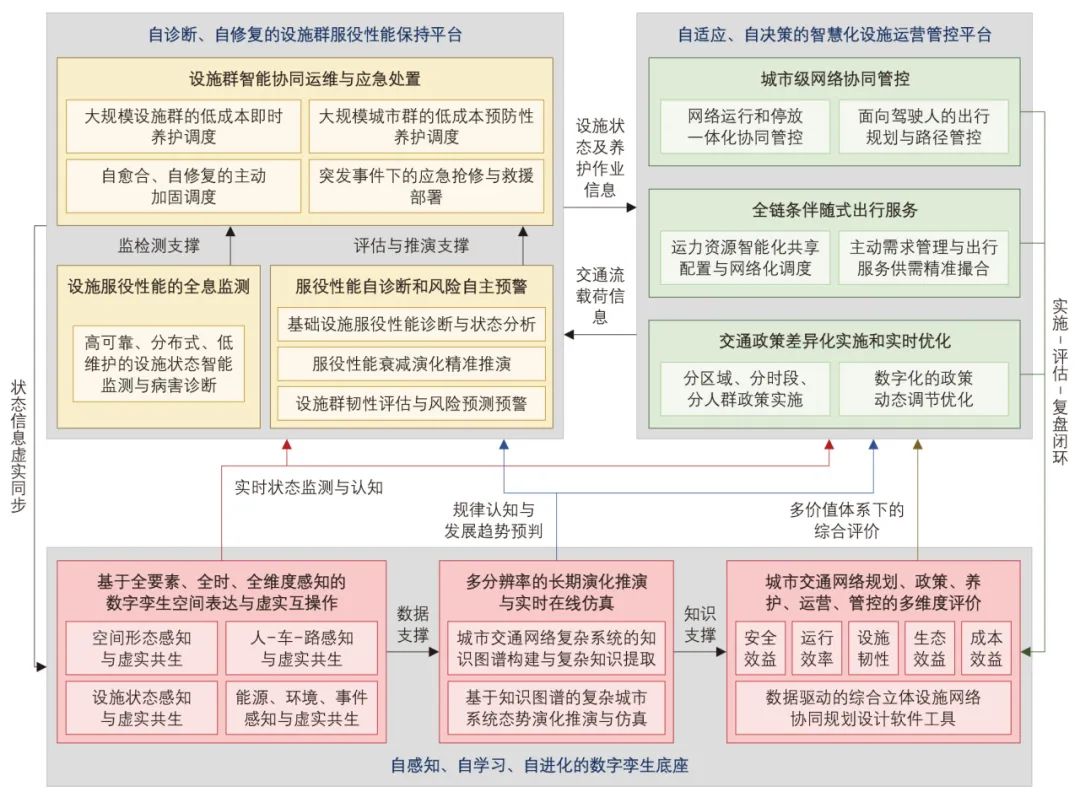

随着上述趋势的迭代演进,未来载运工具的驾驶、基础设施的管理和控制将逐渐向较少人员参与或无人参与过渡,人类在交通系统中的角色由驾驶人及决策者等转变为被服务对象,城市交通新基建网络将从承载人、车运行的物理载体,逐步向具有自感知、自学习、自进化、自诊断、自修复、自适应、自决策等能力的现代化城市交通新基建网络智能体转变。该智能体以服务于人的需求、组织城市高效运行、引领生态战略落地、筑牢网络韧性防线、与新业态同频共振、提升行业管理效能为目标,以“物理设施载体+数字孪生底座”为基础,以长久的设施服役性能为保障,以智慧化的设施运营管控为核心业务,以设施网、运输网、信息网、能源网四网融合为形态,同时与智能移动终端(人)、智能载运工具(车)、智慧城市实现数据的全面共享,共同构成可自我演进、自我生长的智能体(见图4)。

图4 城市交通基础设施网络自进化智能体示意

新基建背景下的

城市交通发展思考

在长期不断的摸索和实践中,中国已建立了与城市规划基本对应、适应城市发展需求的城市交通规划编制体系,在城市交通基础设施规模、空间布局、用地标准、配建标准、技术标准、客运走廊识别与交通发展模式选择等方面形成了面向不同城市的差异化指引,对于城市交通基础设施网络的建设完善起到了关键引领作用。近年来,国土空间规划体系下的综合交通规划转型成为行业焦点,在资源环境承载力和空间紧约束背景下审视城市交通发展,如何推动全域、全要素、全层级一体化,探索跨部门目标共识与资源整合,强化城市交通与人、城市价值耦合等问题得到广泛关注。

尽管如此,传统城市综合交通体系规划在本质上仍未跳出定标准、定规模、定布局的增量思维。在城市交通基础设施日臻完善的当下,这一体系难以适应存量时代的城市交通高质量发展要求,亟须加快从国土空间规划框架下的交通设施布局规划向城市交通核心目标导向下的运营规划转变,将现代化城市交通治理体系建设的重心放在城市交通新基建网络的构建与运行上来。

1

推动规划编制方法与技术创新

1)从配套规划到自成体系。

扭转城市交通规划是城市总体规划的配套规划这一传统认知。立足城市交通作为基础公共服务的属性和定位,在物理设施布局考虑方面,从空间维度向时间维度转变,从人民对美好生活向往的需求出发,强化政策措施对提高生活水平的基础性公共服务的引导作用,面向城市交通多方式复合网络一体化构建与运行要求,建立城市出行服务体系规划方法。

2)从以数为据到数据驱动。

构建涵盖人、车、设施、事件、环境等动静态全要素的数字化规划工具,支撑复杂因素影响下的城市交通演化特征研判,能够从公平性、负外部性、社会经济效益、资源配置效率、能源环境代价、社会稳定性风险等角度出发对规划政策方案进行全方位评估比选。同时在规划、政策实施过程中,基于数字孪生底座引擎的持续观测,对关键指标实现定期观测,让规划从“一张蓝图”转变为“全息感知-孪生推演-协同规划-综合评估-修正方案”的技术体系完整闭环,推动规划编制实施业务流程再造。

3)从土建规划到融合规划。

相比以土建设施为主的传统基础设施,新基建背景下的未来城市交通基础设施将迈向由传统基础设施、云-边-端协同计算大数据平台、交通管控运营服务业务平台等共同构成的全新形态。亟须重新审视综合交通体系规划编制标准中关于交通信息化的边界、内涵与深度要求,将其融入对外交通、交通枢纽、公共交通、步行和非机动车交通、货运交通、城市道路、停车场等各个板块中,为城市提供土建设施与数字设施规-建-养-运一体化考虑的规范和指南。

2

推动新基建网络的构建与运行

城市交通新基建网络构建与运行的本质在于智能体建设体系,该体系由三部分构成(见图5),既自成体系又相互支撑。

图5 城市交通新基建网络智能体建设体系

1)自感知、自学习、自进化的数字孪生底座。

一是建立涵盖国土空间规划底座、交通基础设施高精度模型等的基础数据平台,通过接入“规划-设计-建设-养护”全周期档案等静态数据以及各类动态数据,实现空间形态,设施状态,人、车、路、事件、能源实时动态等的虚实共生,建立基于全要素、全时、全维度感知的数字孪生空间表达能力与虚实互操作能力。二是建立城市交通网络复杂系统的知识图谱,基于复杂知识提取,挖掘城市功能、人、车、设施、事件、环境等各类要素之间的潜在关联关系和因果关系,实现都市圈、城市、片区、廊道等多分辨率的长期演化推演和实时在线仿真。三是建立城市交通网络的多维度评价指标体系,从安全效益、运行效益、设施群韧性、生态效益以及成本效益等角度出发,针对规划、政策、养护、运营、管控方案实施自动评价与参数反馈,最终实现城市交通基础设施智能体建设体系的自学习和自进化。

2)自诊断、自修复的设施群服役性能保持平台。

针对中国城市海量交通基础设施养护运维成本高,面对突发事件反应慢、韧性弱等难题,以构建更安全、更耐久、更韧性的城市交通基础设施运维体系为目标,重点推动如下工作:一是构建布局高可靠、分布式、低维护的设施状态智能监测体系,实现设施服役性能的全息监测。二是在数字孪生底座上加载基础设施服役性能诊断与状态分析、性能衰减演化评估、风险预测预警等关键推演能力,实现服役性能无人化、智能化自诊断和风险自主预警。三是在数字孪生底座内嵌设施群智能协同运维与应急处置,支持大规模设施群低成本即时养护调度、预防性养护调度、自愈合与自修复主动加固调度和突发事件下的应急抢修与救援部署等自动化。以自诊断、自修复能力的全面建设,促进设施寿命倍增,提升应急处置效率,降低突发事件下的直接、间接经济财产损失。

3)自适应、自决策的智慧化设施运营管控平台。

一是在智能网联环境下,以实时接入的全网载运工具全息信息为基础,基于毫秒级的全网在线推演,实现交通网络运行从局部干线通道、网络协同管控向城市级网络协同管控转变,从路网运行管控向路网运行和停放一体化协同管控转变、从出行过程中基于信号控制交叉口的车辆管控向面向驾驶人的出行规划与路径管控转变。二是基于历史和实时采集的乘客信息与各种交通方式的运营信息,组织运力的智能化共享配置与网络化调度,精准撮合出行服务供需,实现不同交通方式动态无缝衔接,提供全链条伴随式出行服务体验。三是通过数字化的动态调节技术,保障路权使用(公交专用车道、HOV/HOT车道、低排放区等)、停车收费、公共汽电车票价等各类交通政策得以分区域、分时段、分人群的差异化实施和实时优化。

3

推动基础设施与能源跨网融合

随着光伏、风电等清洁能源的大规模接入,电力系统将呈现显著的“电力供给与需求双侧随机”和“双峰”“双高”特征,叠加“源网荷储一体化”[35-36]与电气化趋势,城市交通基础设施与能源融合(以下简称“交能融合”)愈加成为城市交通网络构建与运行的重要组成部分。以电力系统中各类能源生产设备全工况感知为基础,对多元用户开展精准画像,掌握多元用户用能特征,实时监测并精准研判供需特征,通过“源网荷储一体化”促进多能互补协同和挖掘需求侧调控潜力尤为重要,促进电能供需优化配置。亟须重新审视以燃油汽车为主导的上一代城市交通管理行政职能划分、法律法规与标准规范、规划政策的价值取向与技术方法等,加快构建以落实“双碳”战略为目标、适应新能源快速发展趋势、聚焦“交能融合”的新一代城市交通规划与政策体系框架。一是提高“交能融合”在国土空间规划中的地位,明确“交能融合”的发展方向及其与城市空间的关系,充分保障相关设施用地,丰富国土空间规划内涵。二是充分考虑新能源快速发展背景下的车辆保有、使用、停放等需求和特征,将“交能融合”发展规划纳入城市交通规划中,科学确定能源供给设施规模及布局,推动交通和能源相关设施和通道共建共享。三是建立涵盖规划设计、工程建设、安全环保、运营运维等全环节的技术标准体系,为“交能融合”大规模推广应用保驾护航。四是建立健全涵盖新能源汽车及能源补给设施“规-建-养-运”全生命周期制度框架,促进发展和改革、规划和自然资源、交通运输、住房和城乡建设、工业和信息化等主管部门跨部门协同,完善备案审批流程,在用地、资金、电网接入、上网电价等方面给予支持和引导。

写在最后

作为新老交通业态深度融合的全新领域,城市交通新基建的内涵将随着社会和技术进步不断演进和丰富,但无论是传统基础设施还是新基建,核心是要在交通设施的投资、建设中传导城市交通的本源价值,紧密围绕服务于人的需求、组织城市高效运行、引领生态战略落地、筑牢网络韧性防线、与新业态同频共振、提升行业管理效能等目标推动城市交通的高质量发展。

现代信息技术的成熟普及,将更加全面地支撑设施-服务-信息-能源四网融合、物理-数字-社会三元空间融合,以及全息认知-全视角评估-全场景推演-全要素调控闭环的建立,为贯穿规-建-养-运全生命周期的现代化城市交通网络构建与运行深度赋能。

新基建背景下,城市交通发展面临全新挑战和机遇,亟须扭转以传统规划为主要手段、以设施规模扩张为核心生产力、以燃油汽车主导为前提的思维定式,围绕城市交通学提出的核心价值,创新新老基础设施融合、新老业态融合的城市交通规划方法,创新城市交通网络构建与运行优化技术方法,创新“交能融合”趋势下的协同规划与协同运营技术方法等,为构建现代化的城市交通治理体系注入源源不断的动能。

《城市交通》2024年第1期刊载文章

作者:张晓春,安健,黄泽,李正行

点击“阅读原文”查看

观点集萃”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024056期

编辑 | 王海英 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):张晓春∣城市交通新基建网络建设展望——目标、内涵与路径

规划问道

规划问道