中央美术学院人文学院

2024年专业实习考察系列报道

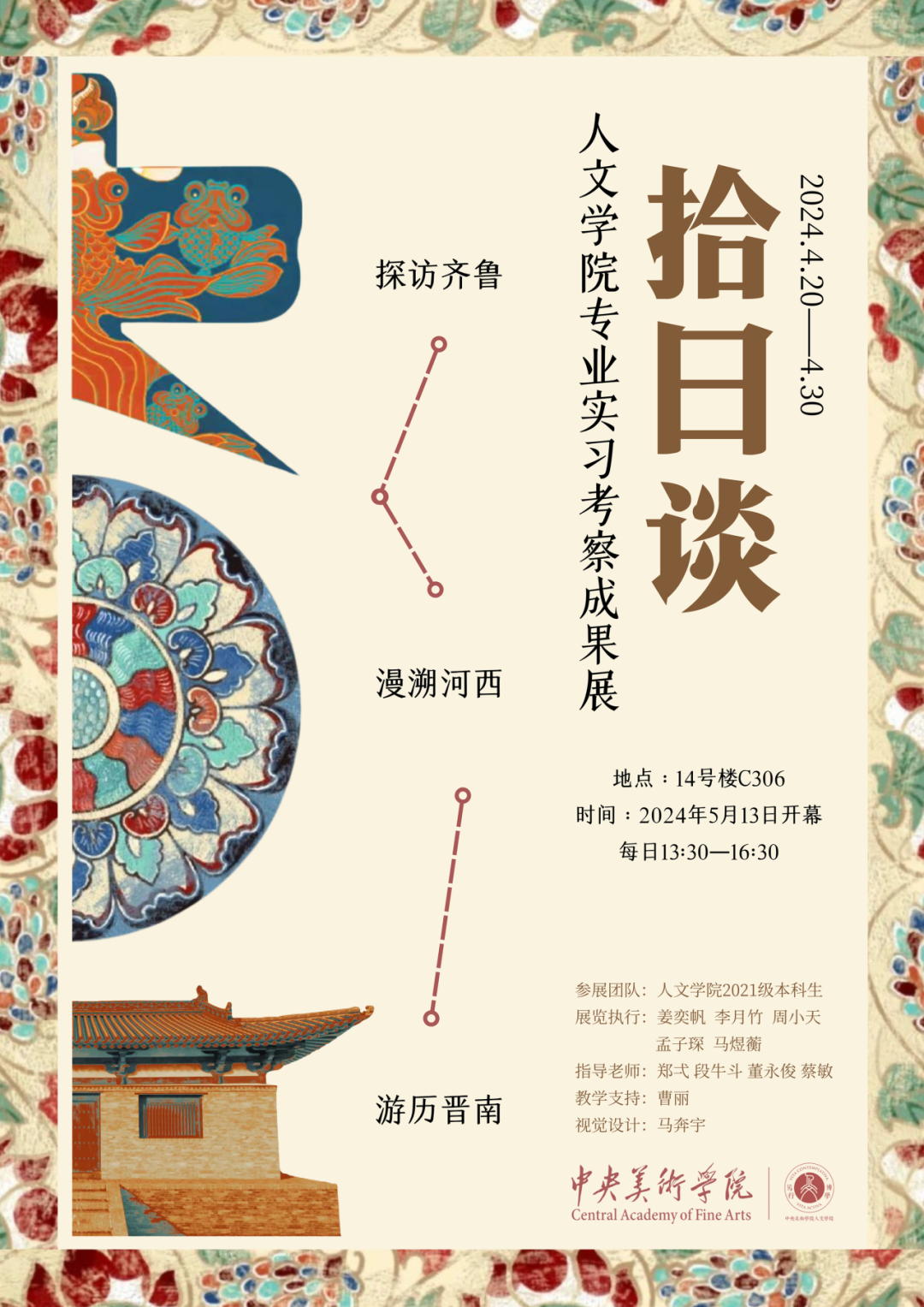

齐鲁文化考察:高密访三绝

姜奕帆

此次“齐鲁文化考察”最后一天的行程是著名的民间美术之乡高密,拥有被誉为“三绝”的剪纸、扑灰年画和泥塑。我们今天的任务便是拜访“三绝”的传承人,这也是我最期待的考察内容。

首先拜访了享有“十大神剪”荣誉的国家级非物质文化遗产项目“高密剪纸”传承人——李金波老师。在我印象中,“非遗传承人”似乎都是老头老太太,但李老师是一位活力满满的年轻“80后”。他热情招呼我们走进面积不大但布置精心的工作室,工作室一楼宛如微型剪纸展览馆,墙壁、桌面、柜子都摆满了李老师的剪纸作品和剪纸收藏品。

李金波剪纸工作室留影

这些作品尺寸不一,小幅作品有各种样式的十二生肖、吉字吉语,大幅作品题材则更加丰富。据李老师说,他的剪纸无论是手法还是剪法,都受到了外婆的影响。但是,他不光是因袭传统剪纸的模式和套路,更重要的是在剪纸中注入新的时代因素、社会主题以及自己的艺术思考,在将传统剪纸结合新内涵的同时,手法与技巧也日益精湛。

在传统题材方面,李老师向我们展示了张贴在老式木窗上的一组剪纸,让我影响深刻。用方格模拟出木窗的样子,再在上面贴满与不同大小的窗格相契合的花样,具有浓厚的民间风情。在工作室二楼,我们看到了老木窗实物,使大家切实感受到剪纸在民居内部张贴使用的氛围,而李老师的再度创作更是将高密传统剪纸更好地展示了出来。

工作室二楼用以平时创作,在参观过程中,李老师神秘地说:“我给你们看个好东西!”便从柜子里拿出一幅全长约9米的长卷,引起所有人的惊叹。李老师将不同时节的北方农事以剪纸的形式成就这件名为《二十四节气农忙图》的作品,构思的巧妙与精细的技艺令人赞叹。

随后,李老师向我们演示了脱稿剪纸,他随手从桌上拿起一张红纸,开始给我们讲解如何手持剪刀、如何捏纸等要领,强调剪纸所用的剪刀一定要磨,将剪刀的尖磨到如绣花针一般精细,才能剪出完美的细节。在演示过程中,特别强调了捏纸与垫纸——即用拇指与食指捏住纸,再用中指或无名指垫住其底面,得以让剪刀能直接刺入纸面剪出图案。李老师边讲边剪,不出一会便剪好了一只精妙的蝴蝶。

午饭后,我们前往姜庄镇孙家长村的王树花扑灰年画非遗传承站。与李老师如店面一般的工作室不同,传承站位于农村的宅院之中,远看似乎只是一个普通的小平房,而进去以后俨然一间布置有序的年画艺术馆。

体验扑灰年画工艺

王树花扑灰年画工作室留影

为我们开门的便是王树花老师,一位极为朴实的农村妇女。她说着方言迎接我们,虽然我听不太明白,但能感受到王老师的热情。

传承站由一间大房子分隔成几间,顺着展墙往里走,最开始展示的是王老师的扑灰年画创作,后屋展示民国时期的年画,最里边一间作为工作室和年画体验馆。屋内展板上张贴着王老师手绘的扑灰年画创作分解步骤。

我们不理解何为“扑灰”,王老师便拿底稿演示了起来:即用烧好的炭条在底稿上描绘一遍图案,再拿宣纸盖在描好的底稿上,用手掌侧端上下左右来回刮蹭几下,揭开宣纸,底稿便印在上面,再用鸡毛掸子在印好底稿的宣纸上将炭灰扫淡,便可进行下一步的勾勒。

我决定自己上手一试,王老师便给我拿了张尺幅稍小的底稿。我手握炭条,循着底稿的线条小心翼翼地勾勒一遍,再盖上宣纸用手刮蹭,满怀期待地揭开一看,还挺不错!用鸡毛掸子扫去多余的炭灰,感觉自己也略通了一些扑灰的技巧,不免有些“沾沾自喜”。

随后,前往此行的最后一站——聂家村。聂家村以其泥塑出名,形象多为老虎。而最吸引人的地方在于聂家村泥塑会“叫”,其中奥妙在于将虎的腰部断开,以牛皮连接,以头和尾部位挤压后便会发出响声,所以被称为“泥叫虎”。

初入聂家庄,正当我们苦于无处寻找传承人时,偶然遇见当地负责相关工作的驻村干部侯书记。他热情地带我们前往文化站,同时向我们描述泥塑生产目前的发展情况。

之后,侯书记提出带我们与聂家庄泥塑非遗传承人交流,只见他在文化站外的草坪上扶进一位老人:这位就是我们刚才在展板上看到的聂希蔚老先生,由于年事已高,所以我们更得把握机会好好向他请教。

采访聂希蔚

聂家庄泥塑工作室留影

我们搬来凳子,扶聂老坐下,问起关于泥虎的历史、制作、销售等方面的问题。聂老乡音浓厚,我只能靠老师和同学们的转述才略知一二。我们从聂老的讲述中得知,他很小的时候便与家人共同制作泥虎,最早的泥虎并不像现在这么尺寸多样,一般规格为12厘米左右;泥虎的彩绘并无定法,每个人都有自己擅长的方法和纹样;泥虎制作以家庭为单位,制作好的泥虎有专事销售者来收购,之后挑到街边摆摊售卖,而购买泥虎的主要是小朋友;泥叫猴、摇鸡等其他形式的泥塑玩具是1970、80年代之后的创新产物,并非传统形式。

我们实在喜爱泥叫虎,对其制作过程十分好奇。与聂老合影、道别后,侯书记又带我们前往泥塑制作体验车间一探究竟,见识了泥塑制作的基本流程。我们最有兴趣的是泥虎发声的结构——哨子的制作:哨子是由芦苇杆制成,长约4、5厘米,两头斜切口上粘黏纸片,就这么简单的小装置,便能由气流带动产生“虎啸”。

侯书记又带我们拜访一位特别的张清先师傅,之所以“特别”,因为现在只有他一人坚持采用传统色粉与骨胶融合调色的绘制方法,所以我们便更加期待。

在挂着“清先泥塑”牌子的作坊,张师傅问我们想看点啥,侯书记说:“你就给他们翻个模!”他便径直走向墙角的工作台,拿出工具演示了起来。张师傅先将模具在沙中翻滚一遍,再取适量调好的泥,先压扁,再一层一层地贴入模具内,盖好模具,刮去多余的泥,模具一取,泥叫虎的形便出来了。

张清先泥塑工作室留影

小屋里摆满绘制完成、正在晾晒的泥叫虎,张师傅说一天时间大概可以制作100多只,涂上光油后,次日便可拿去销售。泥叫虎实在是可爱又实惠!不知谁问了一句,有无现成的可以出售?最后,包装好的存货被我们一扫而空。还有同学按自己喜好买了泥狮子、泥兔子、泥人等其他泥塑,每人都收获满满。

至此,在愉快的购物体验当中,为期十天的“齐鲁文化考察”圆满结束!

姜奕帆,中央美术学院人文学院2021级本科生。

相关链接:

美术遗产

美术 考古 建筑 遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):遗产视野丨齐鲁文化考察:高密访三绝

规划问道

规划问道