点击关注,了解更多行业资讯

导 读

应急避难场所作为防灾减灾救灾基础设施,在重大突发事件预警响应、抢险救援、过渡安置过程中,发挥转移避险、安置避难群众和维护社会稳定的重要作用。清华同衡继牵头编制完成由应急管理部和自然资源部联合印发的《应急避难场所专项规划编制指南》(应急〔2023〕135号)后,又牵头编制了《应急避难场所 术语》(GB/T 44012-2024),并全面、深入参与《应急避难场所 分级及分类》(GB/T 44013-2024)和《应急避难场所标志》(GB/T 44014-2024)两项国家标准研制。

新形势对我国避难场所建设提出了新要求:第一,贯彻新发展要求。坚持“人民至上、生命至上”,坚持底线思维、极限思维,适应建立大安全大应急框架和健全完善国家应急管理体系新任务新要求,统筹发展和安全,最大限度保障人民群众生命安全和维护社会稳定。第二,强化规划指导作用。将编制应急避难场所专项规划作为科学合理规划、高标准建设应急避难场所的必要前提,坚持需求导向、问题导向、目标导向,突出分级分类,科学规划设计本行政区适宜级别类型的应急避难场所,增强规划的针对性、科学性、指导性和可实施性。第三,突出区域风险特征。突出不同区域特点和灾害事故特征,充分考虑当地地理地质环境、气象水文条件和人口分布、土地资源、城乡产业布局、公共设施与场地空间等因素,做好本行政区安全风险分析,合理确定应急避难需求。第四,统筹资源共建共用。融入新型城镇化、乡村振兴战略等,积极推进应急避难场所平急、平疫、平战结合,加强防灾防疫防空应急避难资源,以及公共文化、教育、体育、旅游和城乡基础设施等融合共建共用。

为认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署,以及应急管理部等12部门关于加强应急避难场所建设的有关意见,我国将在2025年底前,全面开展省、市、县应急避难场所专项规划编制。为加强指导和规范各地专项规划编制工作,推动科学合理规划、高标准建设城乡应急避难场所,促进构建全国多层次应急避难场所体系,制定《应急避难场所专项规划编制指南》。

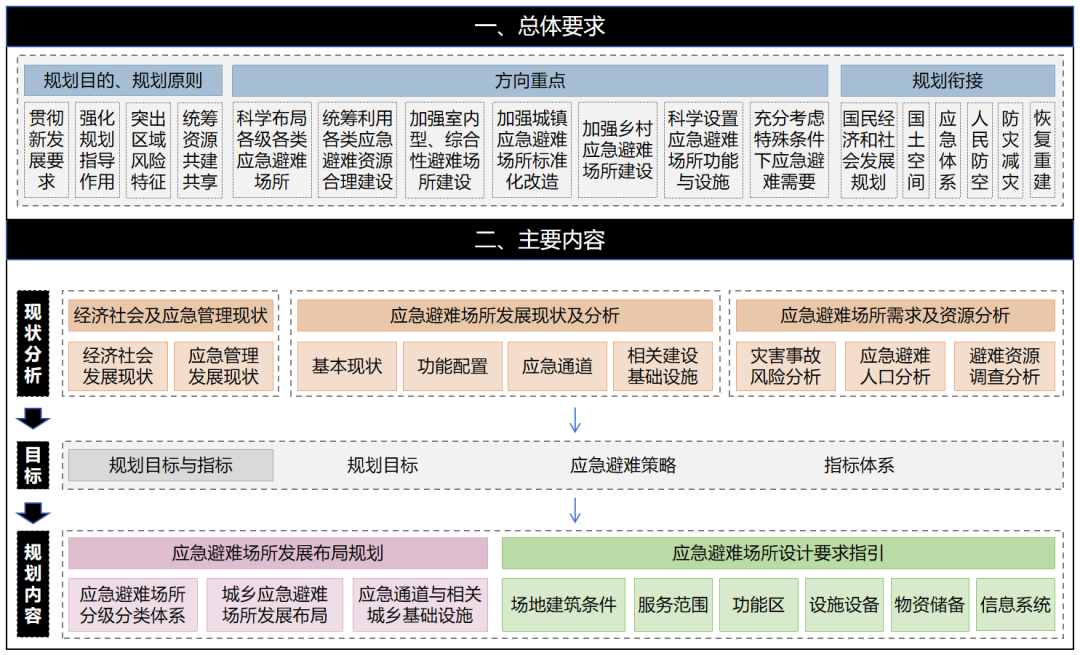

《应急避难场所专项规划编制指南》技术路线图

不同于以往针对单一灾种的避难场所,本次新编制的《应急避难场所专项规划编制指南》有以下几个方向重点:

第一,科学布局各级各类应急避难场所。按照分级负责、属地为主、分级响应调度资源的原则,在遵循国土空间规划、开展国土空间规划专项评估的前提下,以社区生活圈为基本安全单元,合理规划省级、市级、县级、乡镇(街道)级和村(社区)级应急避难场所发展布局。

第二,统筹利用各类应急避难资源合理建设。新建应急避难场所与新建城乡公共设施、场地空间和住宅小区等同步规划、建设、验收和交付;改造应急避难场所充分利用学校、文体场馆等公共设施和场地空间合理调整;通过指定等方式设置临时应急避难场所。

第三,加强室内型、综合性应急避难场所建设。2025年底前,综合性应急避难场所至少可满足本行政区所需应急避难总人数的60%,室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的20%;2035年底前,与中国式现代化相适应的本行政区应急避难场所体系全面建立。

第四,加强城镇应急避难场所标准化改造。对城镇地区已建成应急避难场所存在功能不足、配置简陋等情况进行升级改造。统筹防灾防疫防空等多种应急避难功能兼用进行平急(疫/战)两用改造。

第五,加强乡村应急避难场所建设。加大灾害事故高风险农村地区和乡镇集中居住区应急避难场所建设力度,一般情况下,1个乡镇至少设置1个乡镇(街道)级应急避难场所,1个行政村至少设置1个村(社区)级应急避难场所。

第六,科学设置应急避难场所功能与设施。根据不同级别类型应急避难场所,合理设置应急宿住、医疗救治和物资储备等功能区,科学配置设施设备物资,考虑残疾人、老年人、幼儿孕妇和伤病员等特殊群体需要进行无障碍设计。

第七,充分考虑特殊条件下应急避难需要。针对高原、高寒、高温、高山峡谷等特殊条件进行功能设计,配置相应的设施设备和物资。

应急避难场所设施标识图

元大都城垣遗址公园地震应急避难场所

东京临海广域防灾公园平面图

东京临海广域防灾公园鸟瞰图

清华同衡 城市公共安全规划研究所

(简称:安全所)

城市公共安全规划研究所是清华同衡公共安全与防灾减灾领域的核心业务部门,长期致力于公共安全与防灾减灾相关领域的研究与实践。核心任务是以国土空间为平台,统筹构建服务城乡的安全格局与防灾减灾救灾体系,为各级政府提供规划设计与咨询服务。

自2005年成立以来,城市公共安全规划研究所紧跟国家和社会需求,先后参加了2008年北京奥运风险评估,汶川地震、雅安地震灾后恢复重建等工作,承担了杭州、福州、昆明、济南等一百多座城市安全韧性、综合防灾、抗震、消防、人防与地下空间等防灾类专项规划编制,涵盖了风险评估、防灾专项规划编制、应急预案与应急手册编制等内容,形成了全灾害领域、全业务链条的综合服务能力。

相关链接

5.12国家防灾减灾日 | 如何从源头治理隐患,以消防规划推动城市安全

编辑/排版|李刚

封面图/图片|供稿部门/地震出版社

供稿|清华同衡 城市公共安全规划研究所

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):基于灾害新形势大力完善应急避难场所体系

规划问道

规划问道