福田中心区的当代艺术馆西侧的几座稍微隆起的景观山丘,一池浅浅的水,一群欢乐无拘的儿童和一群在树荫下静静地看护的父母,动静中构成的相互欢悦的场景,那是一幅深圳城市和谐温馨的生活图画。

人们在书城、当代艺术馆进进出出,那是公共生活中慢下来的闲暇时光。

傍晚市民从莲花山上走下来,沿着书城的屋顶步道,穿过市民中心的大屋顶,坐在广场的台阶上,等着看高层建筑群呈现的城市灯光秀,似乎一切属于个人的时光都可以在这里自由地选择、集合为某个特定的城市时刻。

中心区有很好的人车分流形成的步行环境,近年更新升级完成的街道环境可媲美世界上任何城市中心城区,让人们可轻松流连于此。既能提供假日的闲适,也能保障平时工作的效率。

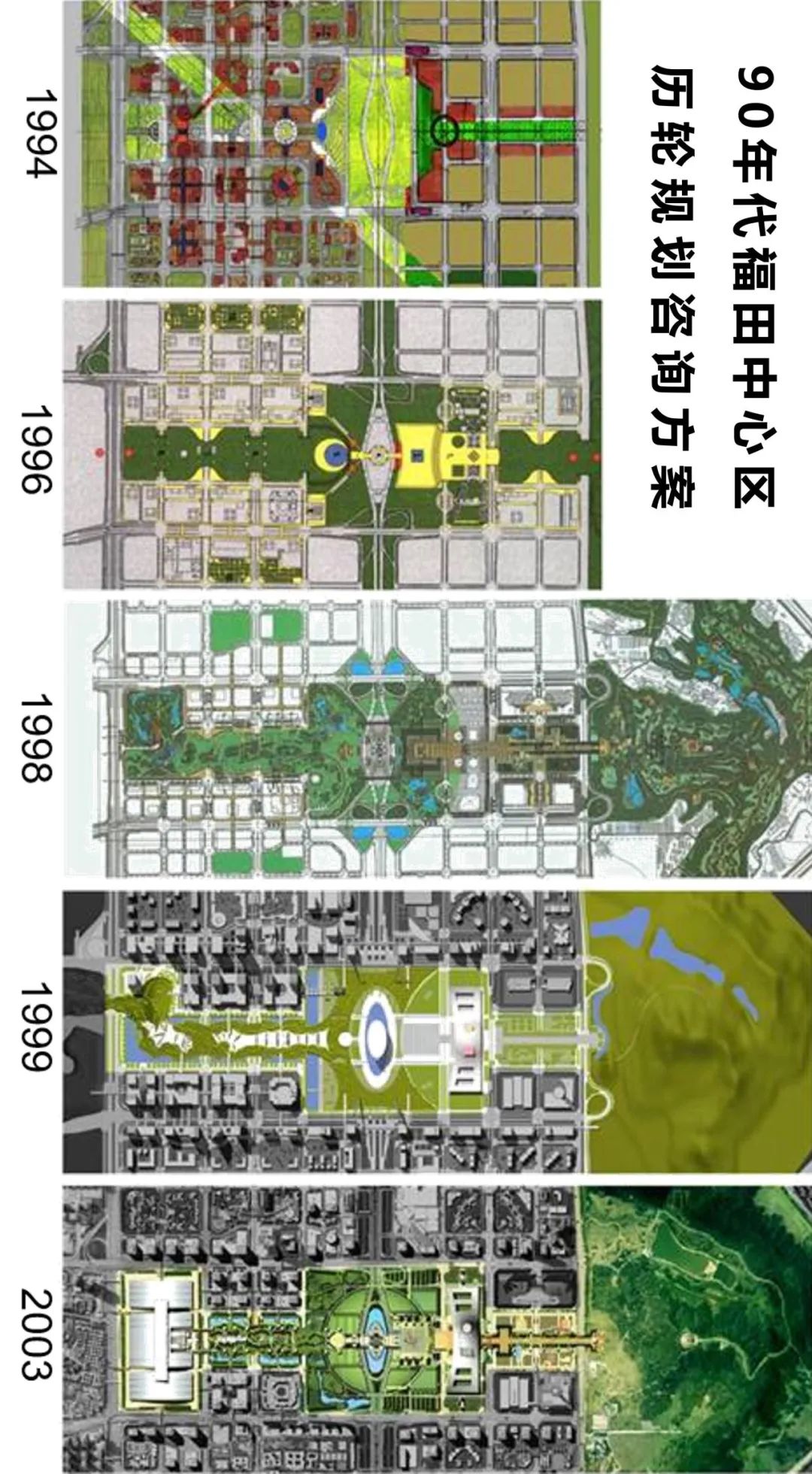

每一座城市都需要一个具有文化象征意义的城市中心区,作为先行示范区的深圳更不能例外。今天的福田中心空间形成的过程,集聚了来自国内外人们的想象、设计和管理的智慧,福田中心区的每一处场所细节都是现代与传统文化观念交流、冲突最终形成共识的结果。

深圳作为现代城市的历史不长,但却是值得回忆和反思的地方。那些为实现现代化的无数纠结、观念冲突、文化立场的努力和坚持……几乎已消沉在过往的时间留下的尘埃和少数人的记忆中了。也许,知晓一些早期中心区鲜为人知的观念纠结、自由想象和设计的故事,可以让我们更好地珍惜今天的福田中心区提供的城市公共生活。

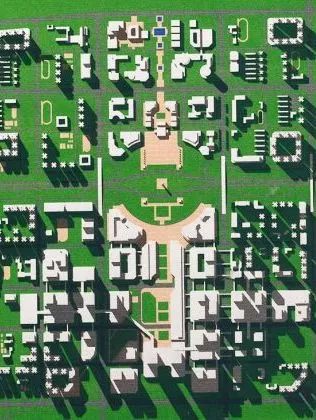

1992年深圳福田中心区详细蓝图

从1979年在深圳设立对外加工区开始,沿着深南路(那时还是公路),从罗湖到蛇口到处都是扬着黄土的工地,被称为“一夜城”的特区景象日新月异。

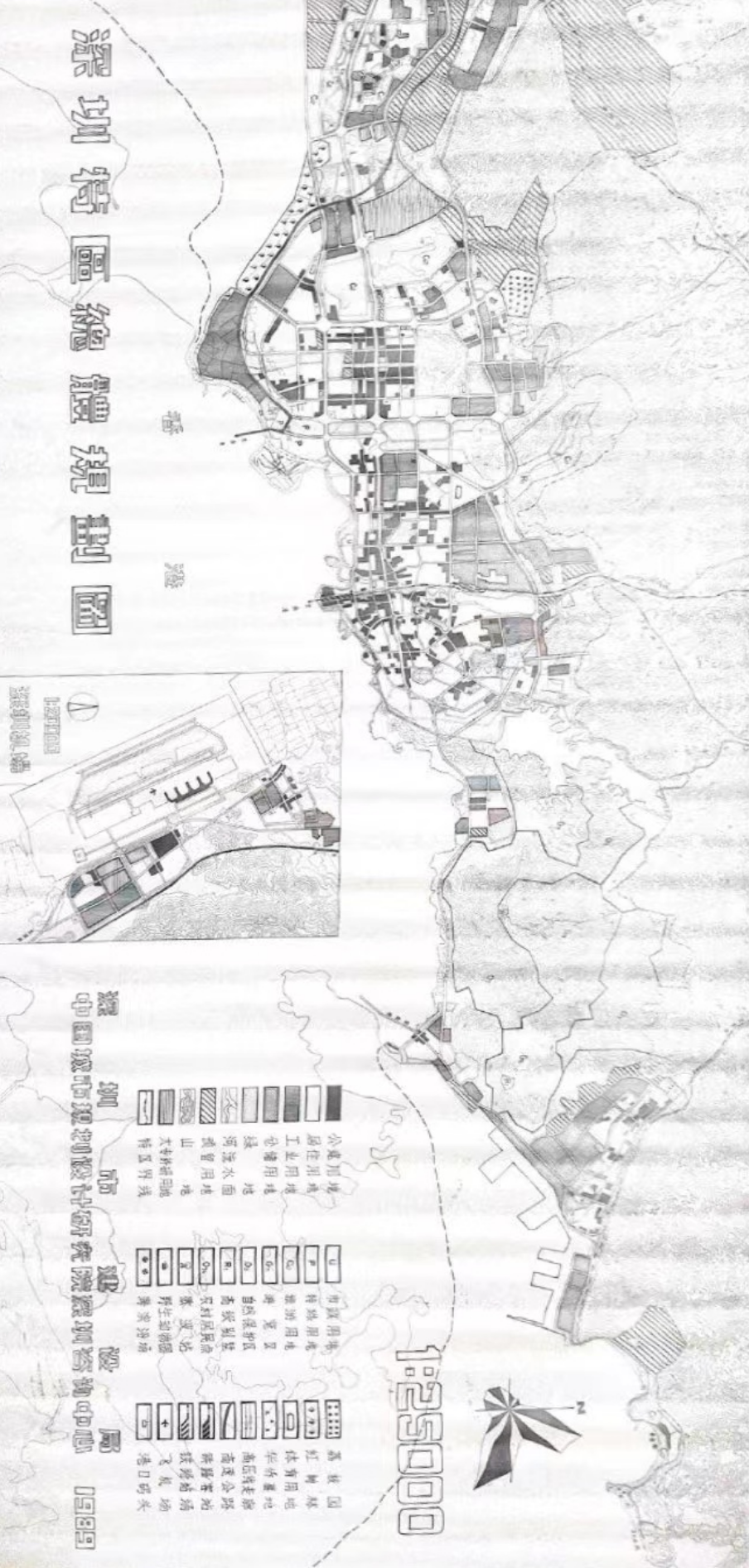

1984年,深圳城市商业中心集中在东门和人民南路一带,当时的深圳以罗湖上步为城市主城区。离主城区不远处的岗厦村与新洲村之间有相对开阔的土地空间:北面有莲花山,南边有深圳河及深圳湾,是难得的一个符合中国传统营城理念的地方。1980年的《深圳经济特区社会经济发展规划大纲》就选定这里为未来的城市中心。不过,新中心区的规划建设远没有提上日程,福田中心区所在的土地北高南低,山地农田,自然而然。

1984年10月,随着市政府邀中规院(中国城市规划设计研究院)正式开展深圳经济特区总体规划工作,福田中心区的选址和规划正式进入了深化与落实建设。

第一版深圳经济特区总体规划

那时候,深圳市规划局只有1:25000的军用地图,没有合适的地形图可开展工作,便北上广州去省勘察院购买覆盖福田区1:2000的地形图,拼合几十张地形图作为工作图纸,推演道路选线和路网的坐标、竖向标高、场地土方,一切都以实施性工程为目标。前期开展了部分工作的武汉钢铁设计院提供了他们工作的成果,中规院开始了未来福田中心区相关问题的可行性研究,诸如:功能构成、建设规模、道路格局、城市形象、交通模式、场地高程、土方平衡等等,既在技术层面上深化了中心区的设计,也为1986版特区总体规划提供深入浅出的法定内容的依据。

那时候,聚焦福田中心区,“现代化”成为一个既具体又模糊的目标。人们对现代化的认知还是陌生的,甚至在许多领域是无知的,需要通过各种实践来获取观念、验证实效。

那时候,中国人没有对土地价值和权属的深刻认知,对市场的运行规则也是粗浅的。开放的深圳欢迎外商投资,临近的香港商人是最先跨过深圳河来深圳投资的。1980-1981年左右,香港合和公司的胡应湘先生与市政府签订了包括莲花山在内的30平方公里的土地合作开发协议,包含了整个福田中心区;合和公司的空间方案是由欧洲设计师做的,以公司利益最大化为目标,例如广深高速公路的在福田南的线位,合和公司的选线方案在在皇岗村南四沙北侧,只为回避鱼塘的软基处理成本而减少造价;港商的福田中心区方案体现了房地产视角的土地观,让中心区的长远发展陷入被动。

最终,市领导、周干峙和陈占祥等在广州中国饭店与胡应湘先生经过长时间的谈判,收回30平方公里合作开发的协议,才使得市政府在后来的规划和建设中能够保持主动,也才成就了今天的福田中心区。

任震英先生与陈占祥先生讨论方案

那时候香港的现代化观念对于深圳和中国而言,有着至少三十年的现代文明时差,跨过深圳河,就是一种降维北上。今天我们还可以发现广深高速公路全线的每一个出入口都是十分复杂的交通组织方式,其实也是以建设高速公路为由多些占地经商。福田中心区的这些故事其实就是当时中国对现代化陌生无知而不得不屈服于外来投资者诉求的证物,这是深圳作为实验场的必然,正所谓:中国现代化,深圳皮试。今天回看四十余年短暂的历史,会发觉许多事都不是简单的按部就班和顺理成章,而是在现代化学习和实践过程中及时的觉醒和止损。

那时候,深圳经济特区是中国当时最前沿、最现实的进行现代观念实验的地方。见时知几,即便当时有人熟知现代世界和过往的历史,也都无法知晓和预测福田中心区的未来:实验,就意味着尝试可能性。

在福田中心区开始面向实施的规划开始时,建设规模一直是令人困扰的问题。1992年邓小平南巡后的深圳正在爬坡中,对未来的想象既多了几分自信,也存有几分犹豫,深圳的城市中心区应该规划多大?那时候,不仅这个问题想不明白,人们更无法去想象深圳中心区未来对珠三角腹地的影响力。有一次港大著名城市规划学者郭彦泓来参加深圳规委会的会议,当被请教到“福田中心区的规模推理是否可有一种方法或经验”时,他摇摇头说,深圳面临各种不确定,没有办法预测规模。

找不到任何理论,缺乏市场依据,可是大规模修路和平整场地在即,必须首先确定建设规模,方能开展“地下看不见的工程”。一群刚过而立之年的项目组成员只好反其道而行之,从最终呈现的“空间形态”入手,通过收集到的世界各种城市的资料图片,由表及里地去研究福田中心区可能的城市空间形象,然后用泡沫做不同空间形态的中心区整体模型进行比较和折算。在大家七嘴八舌的讨论中,再反推城市的多种建设规模。最后归纳为高、中、低建设规模方案(1200万平方米、1000万平方米和650万平方米)。

在无法拿出理性预测结论时,这样的选择也算是一种有效的决策参考方法。在市政府常务会上,经济学背景出身的时任市长郑良玉说:“我作为一个学经济学的,从全球经济发展对中国的影响、对珠三角地区和深港城市发展的影响,愿意看到对未来的发展预留更多可能性的方案。”最后,市政府选择以高方案为福田中心区城市基础设施建设的标准。

那时候,在“不确定”中去想象哪些是可能的“确定”,就成为福田中心区规划研究的多目标方案,也是当时面向中心区未来的基本工作状态。尽可能多知晓好的城市中心历史,镜鉴当下,坚持那些常识意义上的正确,应时应需因地而为,也许就是最好的走向未来的方法。

水晶岛国际竞赛,吴良镛院士和周干峙院士讨论福田中心区方案(上图),作者与黑川纪章团队讨论方案(下图)

金田路、益田路跨过深南大道

福田中心区不是一蹴而就的,时间的包浆中充满了无数人的各种想象;比较和选择无所谓择优,而是择“最合适”,最符合决策时刻对人性的认知和现代化的可能的诉求。

1993年,象征深圳城市空间主脊的深南路即将全线贯通,只剩下福田中心区这一段2公里长还没有完成,可谓收官之作。

原因是金田路、益田路与深南路的立交方案一直未能在技术层面获得有关单位的共识。

市规划局和中规院从城市的空间尺度、景观和交通需求等方面,自始至终都坚持下穿方案,施工图设计初期也按此进行。但由于地质勘探发现了复杂的情况,加上政府工期的限定,工程设计单位便建议将下穿式变为上跨式立交桥,这将从根本上改变原来规划所期望的空间尺度和效果。多方争拗由此而生,开过若干次专家会议,各自陈述,焦点集中在:道路下穿带来的成本(低洼积水、城市市政泵站的日常维护费用等)与获得的城市景观价值之间如何选择?工程问题与城市景观文化的问题始终都是中国城市建设和发展中的一个难点,深圳也不例外。

一方面是福田中心区长效的景观问题,另一方面是深南路全线贯通工程实施进度的要求,虽然技术可以解决所有问题,但决策方案时的价值权重才是关键。郑良玉市长和李传芳副市长也无法简单决定,一时陷入僵局。

这时,一场罕见的台风正面袭击深圳,持续大雨、深圳湾潮水顶托,加上深圳水库库容超警戒线不得不泄洪,造成了罗湖城区大面积的水涝。

在而后的一次专门会议上,郑良玉市长正式拍板:“为了深圳市民的生命财产安全,也为了节约城市日常的维护费用,市政府决定采用上跨式立交方式。”

无独有偶,深圳会展中心,在初期规划中保留皇岗村北侧的山岗作为中轴线南段的公园,也曾经想象过超高层的双塔建筑,但因为特殊的原因却成为了会展中心。

天作主,将一种城市规划的遗憾几乎是永久地注入那些当年参与福田中心区设计工作的人员心中。

天作主,让人总是感觉从深南路看中心区的空间不够顺爽。

天作主,无奈的选择,但又是最有人文情感温度的选择,人性的权重终结了纠结和犹豫;每一个决策里都可以发现指向现代性的价值取向。

新洲路-深南大道立交桥

福田中心区与深圳城市一样,在“想得到”与“想不到”的快速转换中改变观念、改变预设的形式。

那时候,从政府各级主官、规划设计师和市民都秉承在深圳实现个人理想和城市现代化的理念,一切与现代化相关的可能性似乎都有可能拿出来晒一晒,论一论,还争取能干一干。

当年谁也没有能力想象后来的深圳能以现在的规模呈现在世人面前,对未来的无从知反倒是让人更无顾及地想象各种基于美好的可能性,这也是深圳经济特区初期人们的普遍观念。针对80万人特区城市,加之没有足够汽车时代的交通体验认知,那时候的交通规划策略曾经提出在福田中心区的机动车与非机动车分流的道路系统,交通模式路口采取环岛渠化组织交通,甚至希望没有红绿灯。深圳快速建设发展的现实,让机非分流的系统昙花一现;不过,今天人们可以在新洲路立交桥还可以看到机非分流构想的物证。

人们一直都以为深南路中间的绿化隔离带是为道路景观而设,其实那是当时为轻轨留下的走廊通道。当时到香港去考察屯门刚通车的轻轨,认为是一种先进又与深圳当时规划80万人的规模相适应的交通方式,在深南路断面设计时便留出一个贯穿东西的轻轨走廊空间。

后来,随着速生深圳增长的规模,地铁超预期地提前成为城市交通的选项,替代了轻轨的构想,中间的绿化带却留下了,这就造成后来人们误认为的景观带,这种误会以讹传讹给内地其它城市来深圳参观学习时,以为学到了真经。

深圳的未来既让人放飞想象,也让规划的想象跟不上发展。一直为深圳城市规划和建设倾注感情的周干峙不止一次地说道:“没有一次对深圳的发展速度和规模的预测是对的。”他的感叹但并不意味着规划失效,而是提醒用不断进步的社会观念来丰富决策的参照系,需要的是时间和预留弹性的策略。回看福田中心区的来路,可以发现规划和建设中心区的决心是恒定的,但如何建设福田中心区却是与时俱进,及时动态修正的,以变应变是福田中心区告诉我们的经验。

如果说道路格局决定城市生长的基本空间骨架,那么城市功能选择与布局就决定城市形象。一座城市的中心的功能及其功能的布局方式就是生成这座城市文化现象的土壤和基盘。这些空间的特征背后就是对现代化文化以及城市人公共生活需求的一种场景。

规划设计中心区的公共生活场景,其中必定要包含一种预设文明的诉求和实践中的文化过程。面向未来的规划设计是有明确价值取向的,每一处功能建筑的空间形式以及它的布局特征,显性地表达了城市在那时候的文化态度。后来的人们甚至可以轻易地从那些城市空间与建筑中感知城市的文明成色。

在最早的福田中心区规划中并没有安排市政府从上步迁移到此的计划,当时的市政府的规模似乎亦可以应对需求,一直到1991年进行的开放性的中心区国际咨询,中心区功能也成为咨询的内容,有方案提出做“市政中心”,设计以市政厅为中心的轴线空间的核心,以现代文明的方式对市民做服务,而不是过去常规的政府衙门那种形式。

观念决定了空间的形态。今天我们可以看到的福田中心区选择了一个在中国城市中唯一且独特的空间布局,深圳市政府的办公地不在城市中轴线的中间,而选择在西侧,人大委员会办公地在东侧。这就打破了传统营城的空间规制,这个布局成为深圳城市新文化价值的物证。

当城市的需求变得越来越确定和具体时,空间的功能和形象随着设计变现,油然而生。深南路北侧的市民广场、立体深圳书城、四座文化建筑、诗书礼乐四个广场和深南路南侧的商业中心,理性的设计与感性的体验,深圳现代城市公共生活的体验地。

如果深圳城市整体的空间特征可以用“东西向城市交通、南北向公共生活”来表述的话,那么,福田中心区南北轴是深圳唯一一个严谨的中轴空间。它不像罗湖人民南路的商业街、也不像华侨城山海轴那样自由和漫不经心似的,而是在严谨中特别的功能布局,既形成了城市的礼仪空间,也呈现了相互学习、相互观察和自由闲适的城市公共生活的场景。这一切,都是从“确定中轴线”开始的。

确定中轴线的位置不是一件小事,许多工作都由此推导开来。在图纸上南北向画出一条线,再推算坐标也就行了,但规划师总是相信:“现场有神灵”。1984年深秋,中规院院长周干峙先生和深圳经济特区总体规划的工作组一起踏勘,乘坐面包车到了福田中心区现场。车停在深南路差不多最低处的公路边,周干峙先生从车上下来,向北面对莲花山,从提包里拿出一个军用指南针,把眼镜挂在耳朵上,低头瞄着指南针的罗盘,对着莲花山最高的山顶。他南北望了望,然后说:“中轴线就在这里。”项目组的人在地形图上记下了这个地点,回去仔细计算坐标,定下轴线的位置。——有现场的仪式感,就多一份规划设计的郑重与神圣。

深南大道南北向的连接仍没有理想的答案

1993年贯穿特区东西的新深南大道建设,只剩下福田中心区这一段还没有修通,金田路和益田路也在天注定的情况下作出了最后的选择,而南北中轴如何在深南路上可以被识别和关注,一直没有找到好的方案。最后在中轴线的位置将直线的深南大道进行了扩展,形成椭圆的岛状中心环岛,既解决交通的需求,也强调了南北中轴的位置,环岛的中心点还成定义为深圳零公里,今天的深圳城市马拉松的起点还在此。

椭圆环岛方案是一个权宜之计,谁也没有想到临时性的设计在往后近三十年间一直成为城市的地标特征之一,这个零公里处的功能和景观一直是留给人们想象的问题空间。

在四十年间,针对深南路南北如何联系的问题,陆续出现过深南路下穿、五洲广场、水晶岛和深圳眼等综合解决方案,因为各种原因都没有能够获得共识。1992年中规院王健平总规划师带着项目组去吴良镛先生家中汇报讨论福田中心区方案时,谈及连接深南路南北的各种方案,也没有共识。记得吴先生当时说:“世界上但凡难以解决的问题,一旦有了答案就会是历史性的话题。”

二十多年前吴先生的设问,像是一把问题之锁,人们一直在努力地思考和尝试,不懈努力、慎重决策,至今无解。也许是因为各种历史的局限和仍未到来的机缘,让我们一直到今天也没有找到那把开锁的钥匙。

识别一座城市的中心很容易,只要看各种节庆或大事前夕,哪里的市民最欢心,人最多,那里就是人们心目中的城市中心。今天的福田中心区早已是深圳城市文化最重要的象征地,即便未来的后海、超总、前海、宝安中心等新城市功能中心,那也只是一个个新的特色中心,无法动摇福田中心区的城市主角地位,就像读书月不在福田中心区举办活动就不正宗;民间的活动不选在这里似乎就不能表达民意;很多次市民给深圳城市过生日的活动地都选在书城的大台阶;每年一次的勒杜鹃花展离开莲花山就会少了城市地域文化的加持;新年音乐会换个地方也不能替代深圳音乐厅的新年音乐会。

福田中心区积淀的是深圳人的集体记忆。在四十年间积淀而成的建筑和公共空间具有年轮感,理性的功能空间背后有各种价值观的纠结、冲突和共识。福田中心区的公共生活也是感性的和与时俱进的,在这里每天发生的故事是由不同的人,在不同的时间里以真实的生活状态演绎而成的,因而它是鲜活的、不重复的生活。构成深圳鲜活的城市文化现象的各种意外,随着时间的演进,这些文化就沉淀为深圳城市的文明。

福田中心区的历史告诉我们,耕种福田,须懂时节。欲速不达,惊蛰不至,春梦不醒。顺应城市发展规律,福田如愿而成。

当“一切皆有可能”的许可成为一座城市的文化想象时,不受常规和传统制约的创新就会应然而生。福田中心区“诗”广场那些欢愉的儿童们,在续写设计师想象之外的事。今天福田中心的成就也是当年规划师们想不到、想不全的“意外”,也许在福田,种田的是规划设计师,但收获的却不只是他们。

作者 | 朱荣远

中规院深圳分院顾问总规划师

作者简介:曾任中国城市规划设计研究院原副总规划师,是深圳市工程勘察设计大师,享受国务院特殊津贴专家,中国城市规划学会城市影像学术委员会副主任委员,中国建筑学会理事。

城史钩沉:福田中心区详细规划小组工作备忘录

城史钩沉:从港商手中争回的福田中心区

来源:城PLUS.

原文始发于微信公众号(规划中国):【城史】朱荣远:耕种“福田”,须懂时节

规划问道

规划问道