今天是世界海洋日,2024年世界海洋日的主题是“新深度唤醒”(Awaken New Depths),旨在唤醒我们对海洋的理解、同情、合作和承诺的新深度。同时,今天也是我国第17个全国海洋宣传日,活动主题是“保护海洋生态系统,人与自然和谐共生”。

红树林生态系统是一种与人类关系最密切、也最容易受人类活动影响的海洋生态系统。2023年4月,习近平总书记在广东考察时强调,要“像爱护眼睛一样守护好‘国宝’红树林”。

红树林是生长在热带、亚热带海岸潮间带,由红树植物为主体的常绿乔木或灌木组成的潮滩湿地木本植物群落。它主要分布在江河入海口及沿海岸线的海湾内,是全球四大湿地生态系统中最具特色的一个,是陆地生态系统向海洋生态系统过渡的最后一道“生态屏障”,有着“海岸卫士”“蓝碳明星”“天然物种库”等美称。

2022年底,广州市番禺区海鸥岛新种植的红树林

图源:自摄

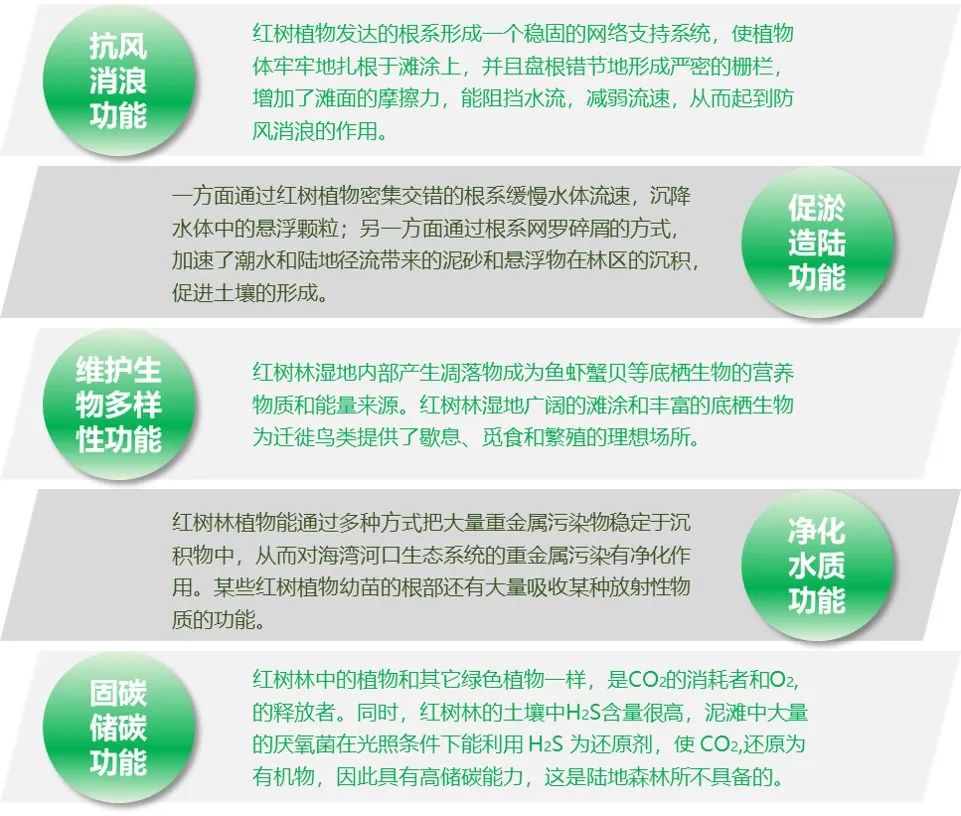

红树林的五大生态功能

图源:自绘

1

广州红树林现状特征

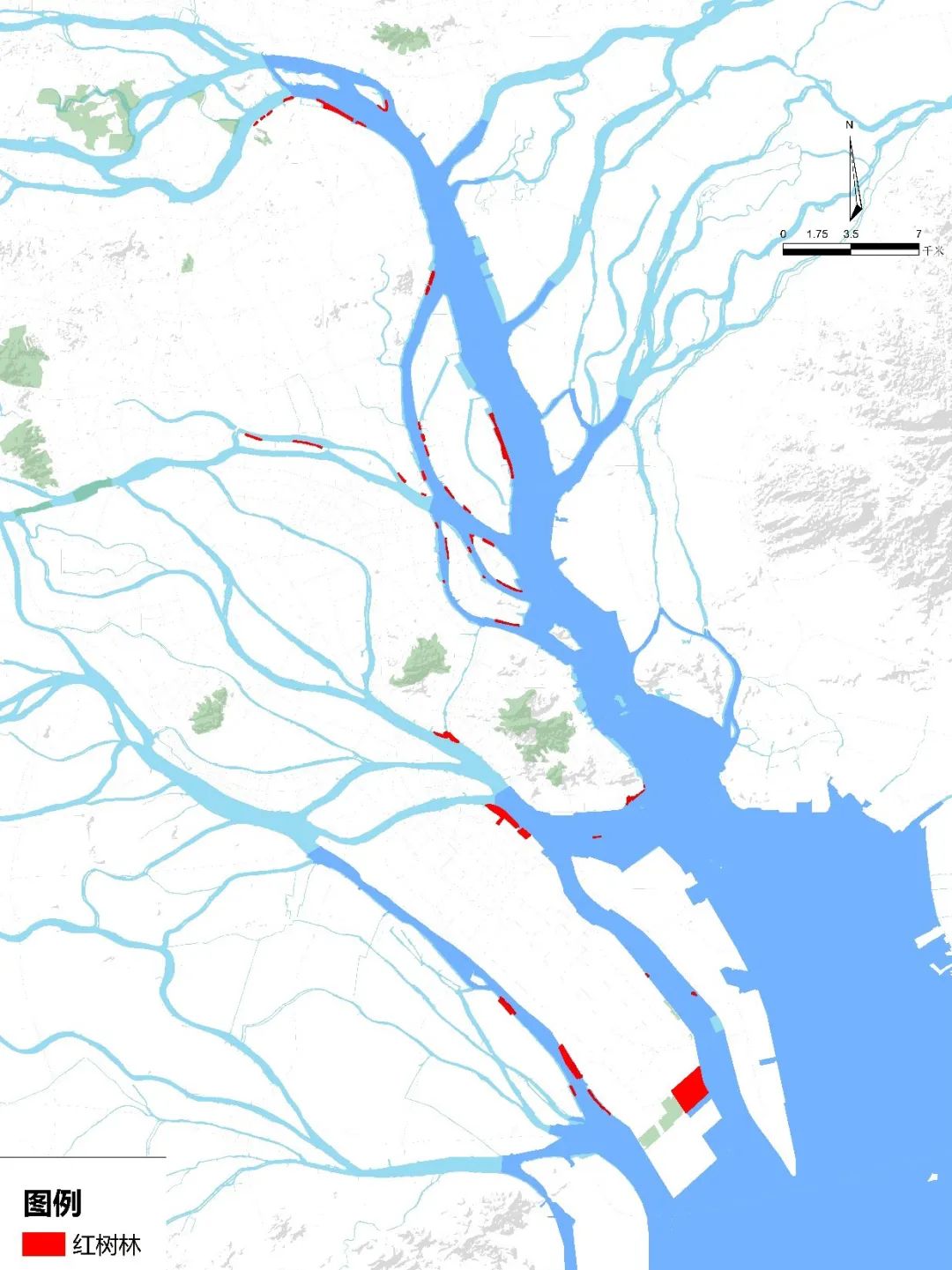

线状分布

沿珠江入海口呈不连续的线状分布。广州海鸥岛东侧、蕉西水闸、大角山海滨公园、坦头村、南沙湿地公园等地有较大面积的红树林分布;三姓围、上湾涌、大虎岛、龙穴鸟、小虎岛等地红树林面积较小,呈小片状分布或零星生长。

广州市红树林分布图

图源:结合《广州市海岸带调查一期调查成果报告》成果绘制

天然林少

以人工种植林为主,天然红树林面积较小。广州市海岸带红树林湿地面积较小。2005年,相关部门开展红树林人工种植和培育工作,红树林面积开始逐年上升。广州现状红树林总面积约4.04平方公里,多为人工种植,如广州市莲花山景区、海鸥岛、番禺区化龙镇盈围、南沙湿地公园等。南沙坦头村现存较为完整的天然红树林,面积为0.03平方公里,其中发现两株古树:桐花树、秋茄。

种类丰富

红树林植物种类较为丰富。广州现有红树植物13科15属16种,其中,有真红树植物6科7属8种,有半红树植物7科8属8种,较为常见的有无瓣海桑、老鼠簕、桐花树等。

广州市常见红树植物图

图源:微信公众号一帆之花颜草语

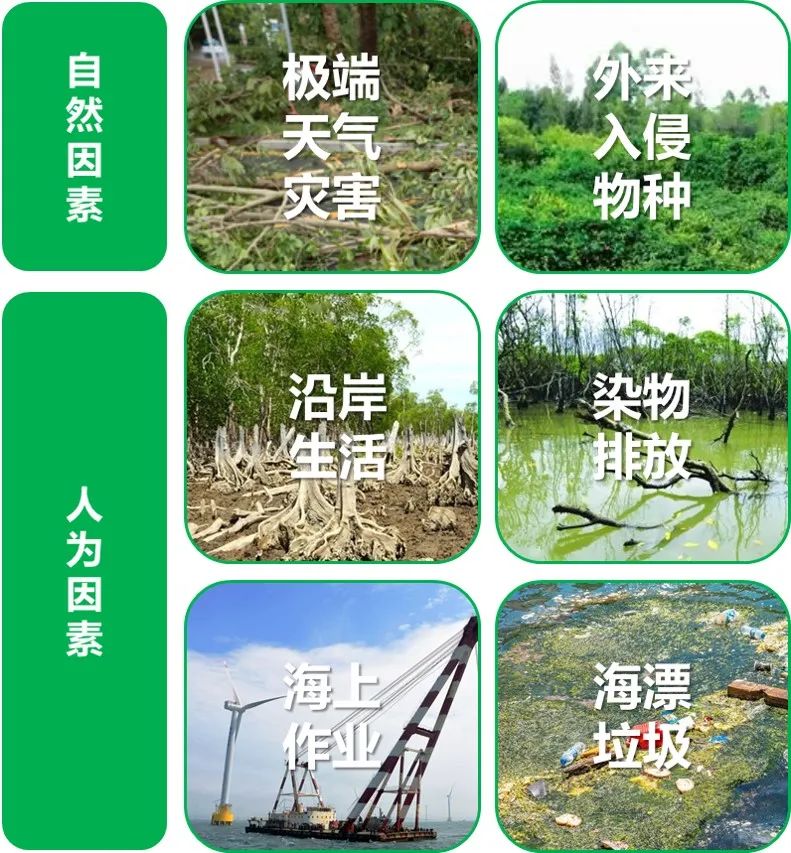

易受影响

红树林生长受自然及人为因素影响较大。广州红树林生长的威胁因素包括自然和人为两个方面,自然因素主要指台风暴雨等极端天气灾害、鱼藤等本土有害物种与薇甘菊等外来入侵物种的影响及病虫害等,人为因素则包括沿岸生活、工业与养殖污染物的排放、海上工程作业、海漂垃圾等。

广州市常见自然及人为影响因素示意图

图源:自绘

2

修复理念

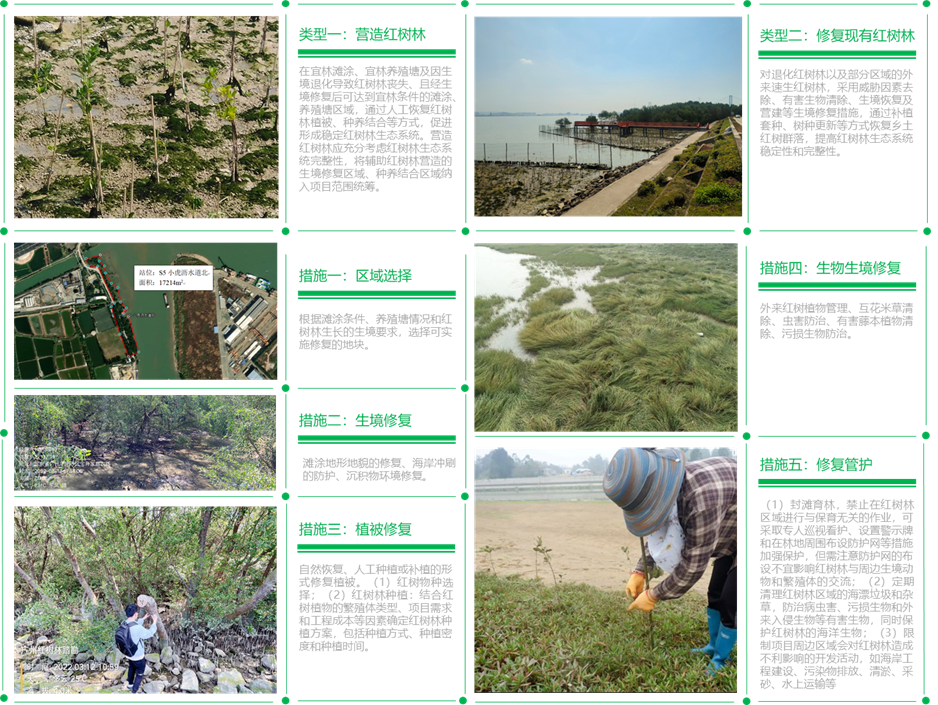

保护为主

红树林保护修复标准。2021年10月,自然资源部、国家林业和草原局联合印发《红树林生态修复手册》。2022年1月,广东省自然资源厅、广东省林业局联合印发《广东省红树林生态修复技术指南》。根据上述指南手册的内容,红树林生态修复划分为营造红树林和修复现有红树林两种类型,具体措施则包括区域选择、生境修复、植被修复、生物生境修复、修复区域管护等。

广州市红树林生态保护修复关键方法图

图源:结合《广州海域红树林生态系统预警监测》成果绘制

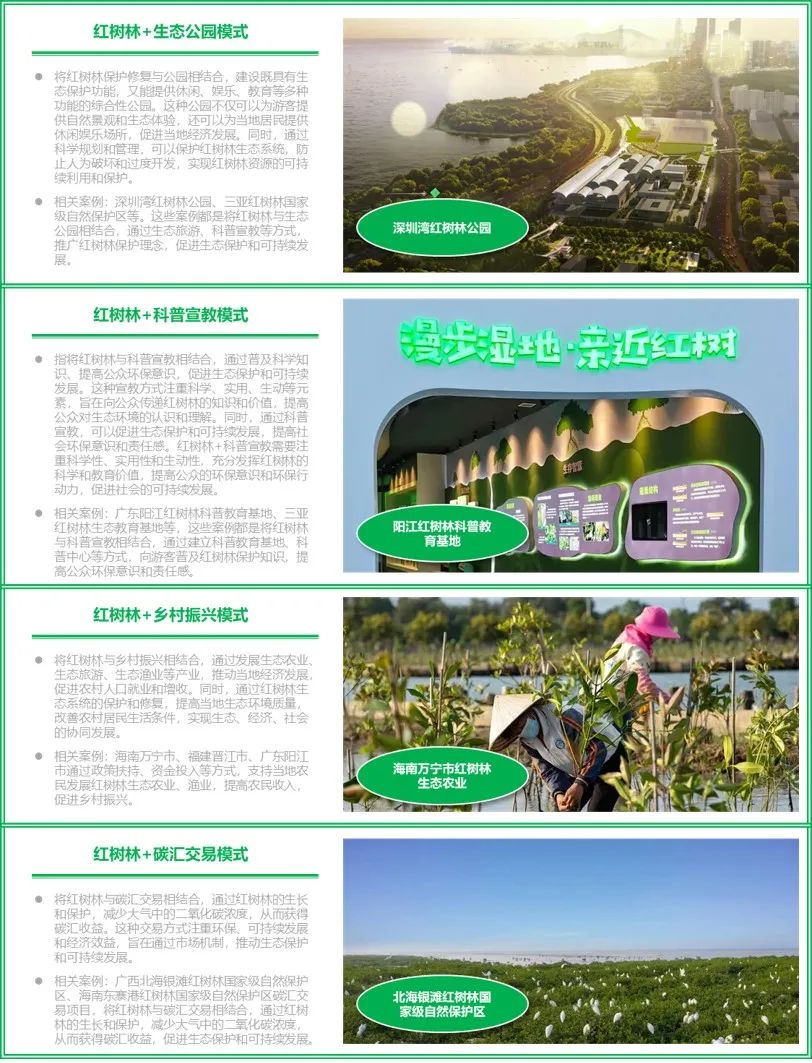

红树林+

“红树林+”保护修复理念。“红树林+”是在原有红树林生态保护与修复模式基础上,通过科学保护、生态修复、可持续利用等手段,实现红树林资源的保护和可持续发展。“红树林+”的应用范围主要包括生态公园、科普宣教、乡村振兴、生态旅游、碳汇交易等领域。

广州市红树林生态发展经典案例图

图源:自绘

3

实施路径

推进修复种植,加强后期管护

开展红树林保育修复。在大角山海滨公园、万顷沙湿地公园十九涌段、坦头村段滨海湿地等地,通过地形及水系修复恢复生境,并采取人工种植与自然恢复结合的手段,修复退化受损红树林。在莲花山水道北侧等地,开展外来红树纯林改造,在对现有红树林进行修枝或疏伐后,种植合适的乡土红树植物,优化树种结构。2025年,广州市修复现有红树林不少于160公顷。

开展红树林营造种植。在小虎沥水道、万顷沙明珠湾大桥两侧、龙穴岛西北角浅滩处、凫洲水道北侧南沙湾沿岸、万顷沙十七至十八涌段等地,因地制宜采取合适的地形及生境修复手段,清除修复区域内外来植物、有害生物、垃圾等,选择抗逆性较强的红树植物进行植被修复。规划到2025年,广州市营造红树林不少于43公顷。

深化红树林后期管护工作。加强对红树林种植区域附近排污口的监管,定期开展互花米草清除、虫害防治、有害藤本植物清除、海域漂浮垃圾处理工作,合理建设风浪防护墙,在人为活动频繁的红树林生态修复区域设置警示牌和防护网,尽量降低外界因素带来的风险。

“红树林+”生态发展模式

结合集中成片、生态状况优良的现状红树林,积极培育“红树林+生态产业”新发展模式。如在洪奇沥水道东侧十四涌、海鸥岛东侧等地,打造红树林种植与鱼、虾、蟹等水产品养殖耦合系统,发展生态养殖、特色餐饮等绿色产业。设立红树林保护公益服务与生态教育基地,定期组织开展科普活动,带动周边人气提升与经济发展,助力乡村振兴,将红树林发展成为“金树林”。

“红树林+生态产业” ——洪奇沥水道三民岛东侧十四涌红树林

图源:《广州海域红树林生态系统预警监测》

以南沙湿地公园为载体,实施“红树林+生态公园+科普基地”发展模式。一是增添特色湿地生态体验,在保护区允许的范围内,规划可供游客亲水、亲湿地的区段,二是加强科普教育,组织游客开展红树林湿地修复生态、优化水质、植绿护鸟、增殖鱼苗等科普、研学项目。

“红树林+生态公园+科普基地”——南沙湿地公园

图源:《广州海域红树林生态系统预警监测》

健全广州海洋碳汇研究与交易体系,激活“红树林+碳汇交易”发展模式。开展广州河口红树林碳汇增汇固碳机制研究,完善红树林碳汇监测体系,探索红树林碳汇核算等相关技术方法,推进海洋碳汇交易体系建设,争取促成广州首单红树林碳汇开发交易试点项目,充分发挥红树林的社会经济效益。

秉持“创造更美好的人居环境”使命愿景,未来,我院将继续依托在海岸带规划、红树林生态修复等前沿领域的技术积累,加强与政府、企业和社会组织的合作,支撑广州开展海洋全境生态修复,为广州建设“海洋创新发展之都”贡献智慧和力量。

供稿|规划研究中心/海洋发展规划研究中心

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):“海岸卫士”红树林保护修复的广州路径|世界海洋日

规划问道

规划问道