聚焦历史文化名村、传统村落、历史文化村落保护利用重点村和一般村等古村落,针对古村落、不可移动文物、历史建筑、古树名木、非物质文化遗产、农业文化遗产等古村落资源构成的文化遗产,浙江在全国范围内较早开展了农村文化遗产保护与利用工作,实践出一系列可复制、可推广的典型案例。

浙江衢州大陈村

图源:中国传统村落数字博物馆官网

01

——

浙江农村文化遗产保护概况

浙江历史文化(传统)村落初步形成了历史文化(传统)村落“五核、三片、两点”的省域保护发展总体格局。从自然地理角度,可分为山地型、丘陵型、平原型、盆地型、滨海型五大类;从文化地理角度,可分为浙北、浙东、浙南、浙西、浙中五大文化地理分区。

02

——

农村文化遗产保护主要经验

注重活态保护、活态传承、活态发展,

培育和激活村庄生命力

在保护和挖掘村落历史人文根脉的基础上,实现活化利用、文化传承、业态转化、产业发展,真正打造村落多元的生命有机体。

一是创新乡土建筑保护工作机制,加强对古建筑、古民居等乡村文化遗产的保护,将传统村落物质和非物质元素保护利用有机结合,产生了建德新叶模式和松阳“拯救老屋”项目等经验做法。

二是积极培育村庄产业经济活力,探索村庄的生态资源、土地资源、特色产业、闲置农房、民俗文化、社会环境、交通要素、水资源等个性和特色,打造特色产业,促进经济发展与历史文化村落保护利用良性互动。

三是让村民成为历史文化传承中的自生传播者,成为“文化遗产”组成要素,成为村庄有机体生长的原生动能,如兰溪市诸葛模式,形成了“人人都是文保员,人人都是股东”的共建体系和共享体系。

建德新叶村

图源:大山谷范文网

兰溪诸葛村

图源:中国传统村落数字博物馆官网

持续进行迭代推进,

相应调整相关政策做好要素保障

以建德市为例,建德市历任领导都高度重视传统村落保护利用工作。2015年建德市成立由主要领导挂帅,住建局牵头,文广、财政、农办、国土等部门主要领导为成员的建德市传统村落保护发展工作领导小组和历史建筑保护领导小组,统筹推进传统村落保护发展工作。

拓宽遗产资源利用路径,

自上向下延伸具有地方特色遗产的保护制度

以松阳县“拯救老树行动”为例,一是拓宽遗产资源的利用路径,如依托1200年树龄的红豆杉古树建立了大树村古树主题文化公园,串联香榧树群谋划乡村游线路,同步推进了古村落建设、全域旅游的发展。二是向下延伸古树名木的保护制度,建立地方特色遗产“老树”的保护名录,包括出台《松阳县“一树一策”项目实施方案》《松阳县“拯救老树行动”实施方案》,并通过挂牌认证、“一树一档”信息数据库实现了全县老树动态监测。三是精细化保护管控内容,科学划定了保护范围与要求,对濒危、衰弱古树分级实行重点、优先拯救,并拆除部分建筑物、农村道路为老树保护让出空间。

“集中连片保护”——促进传统村落到聚落的整体保护,

探寻协同发展路径

以浙江省入选传统村落集中连片保护方案示范县(市)名单的松阳县、建德市、兰溪市为例,相比单个村落保护利用的在价值整体性、资源分配以及影响力等方面的局限,集中连片保护具有明显优势。

松阳老屋拯救成效

图源:大山谷范文网

一是保护内容整体,不仅包括传统村落等单体要素,还包括具有地域风土特色的文化景观等。松阳县依托乡土建筑、生态环境的双重资源优势,系统化地将田园、山水、村落作为一个有机整体开展建设,保留了阶梯式、台地式、傍水式及谷地式等类型的村落形态,整体保护了“村、田、自然”相互依存关联的乡村文化遗产。

松阳传统村落

图源:丽水市松阳县提供

二是立足区域视角,探寻了传统村落的协同发展路径,同时也为跨行政区的合作保护提供了思路。如建德市推出了与金华兰溪市诸葛镇、衢州龙游县横山镇的“三地联动”传统村落跨市合作保护方案。充分发挥山水相连、文化相近、产业相融等优势,通过交通互通共享、区域旅游共游、联合培养非遗等方式,实现风貌共创、文化共融、古建共保。

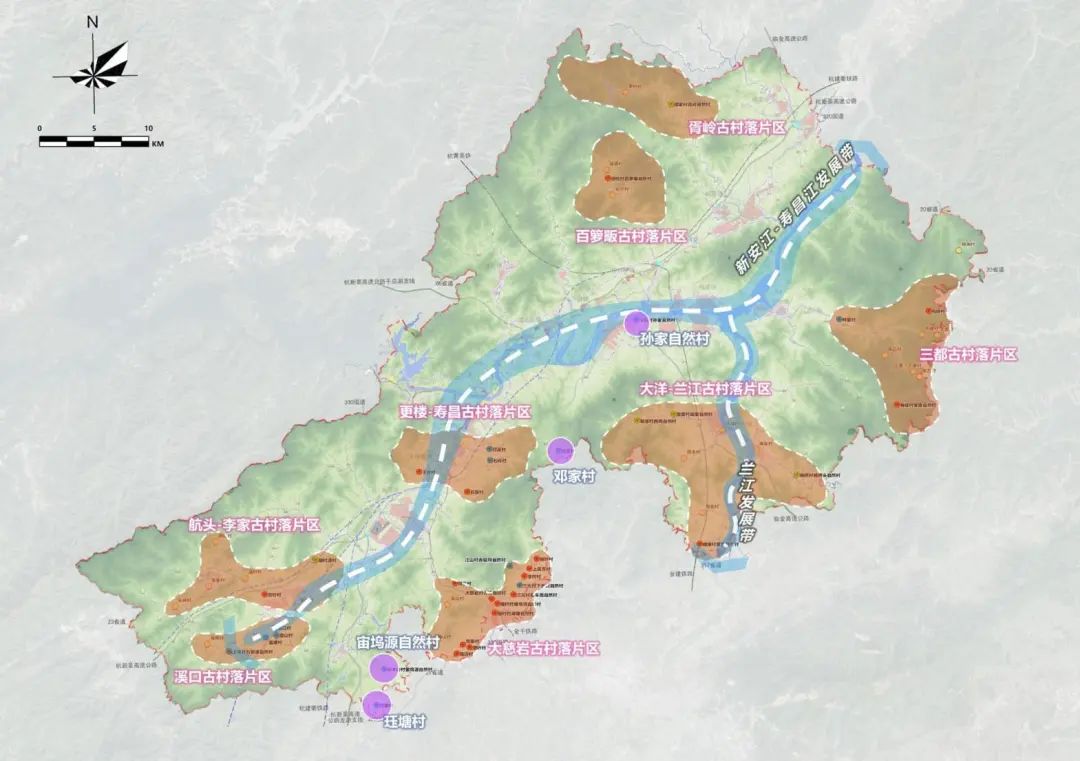

建德市传统村落集中连片保护利用格局

图源:《浙江省杭州市建德市传统村落 集中连片保护利用示范 工作方案》

“乡村博物馆”——以旅游新业态推进乡村文化遗产的创新转化

2022年,浙江省发布《浙江省乡村博物馆建设指南(试行)》,目前已验收认定了549家乡村博物馆。通过赋予革命纪念、民俗文化、自然生态、科普教育等类型功能,实现了乡村旅游的创新发展。

一是充分利用传统建筑资源。丽水市方山乡打造华侨系列展馆由华侨闲置农房、文保单位支持,以无偿、低租金的方式取得长期使用权。二是激发村民参与。杭州市建德市千鹤妇女精神基地建设了千鹤书房、传习所等,引导了当地100余名女性参与创业。三是创办结对共建,实现了研学活动资源共享。如富阳博物馆结对常绿镇新四军两渡富春江红色研学中心。

青田华侨系列展馆

图源:澎湃网

老屋改造后的红糖工坊

图源:澎湃网

03

——

对广州的启示

活态化:强化活态利用的制度及路径保障

应加快制定乡村文化遗产活化利用政策或规范,为乡村文化遗产活化利用工作提供制度保障;因地制宜培育特色产业,推进乡村文化遗产资源的整合与开发利用,为全面盘活乡村文化遗产资源拓宽有效路径;鼓励和引导企业、社会组织、乡村居民等多方主体参与乡村文化遗产活化,理顺政府与农民,村组集体、村民与外资,历史建筑修缮投资人与产权人的利益关系。

精细化:向下延伸具有地方特色遗产的保护制度

精细化发展模式,结合乡村振兴、古村落建设、乡村全域旅游等活动建设中小型主题公园或广场,拓宽乡村文化遗产资源利用路径。

创新性:构建遗产与设施联动互促新路径

结合乡村博物馆游研学等形式,精准对接乡村公共文化服务供给,激发农村村民积极参与遗产的保护,构建乡村文化遗产保护与乡村文化设施联动互促的新路径。

供稿|上海分院

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):浙江农村文化遗产保护的典型案例与启示

规划问道

规划问道