黄浦江畔,外滩“第一立面”建筑群是上海的城市名片和经典地标。在这背后,位于外滩风貌区腹地的“第二立面”虽然也包含极为丰富且特色鲜明的历史文化资源,但各方面城市品质均有较大不足,亟待焕活更新。

我院周俭教授团队受委托编制《责任规划师黄浦区外滩更新单元项目》,探索基于最严格保护要求的外滩“第二立面”城市更新策略:在保护历史建筑的同时,进一步保护街道街墙、内巷内院等历史空间和城市肌理、空间尺度等风貌基因。在此基础上,活化利用历史建筑与空间,植入新的建筑和空间元素,引导多尺度功能复合,营造多层次公共活动。以期在保护经典外滩的前提下,重振地区活力,再造海派典范,焕活面向未来的外滩“第二立面”。

1、保护历史建筑,延续城市肌理特征

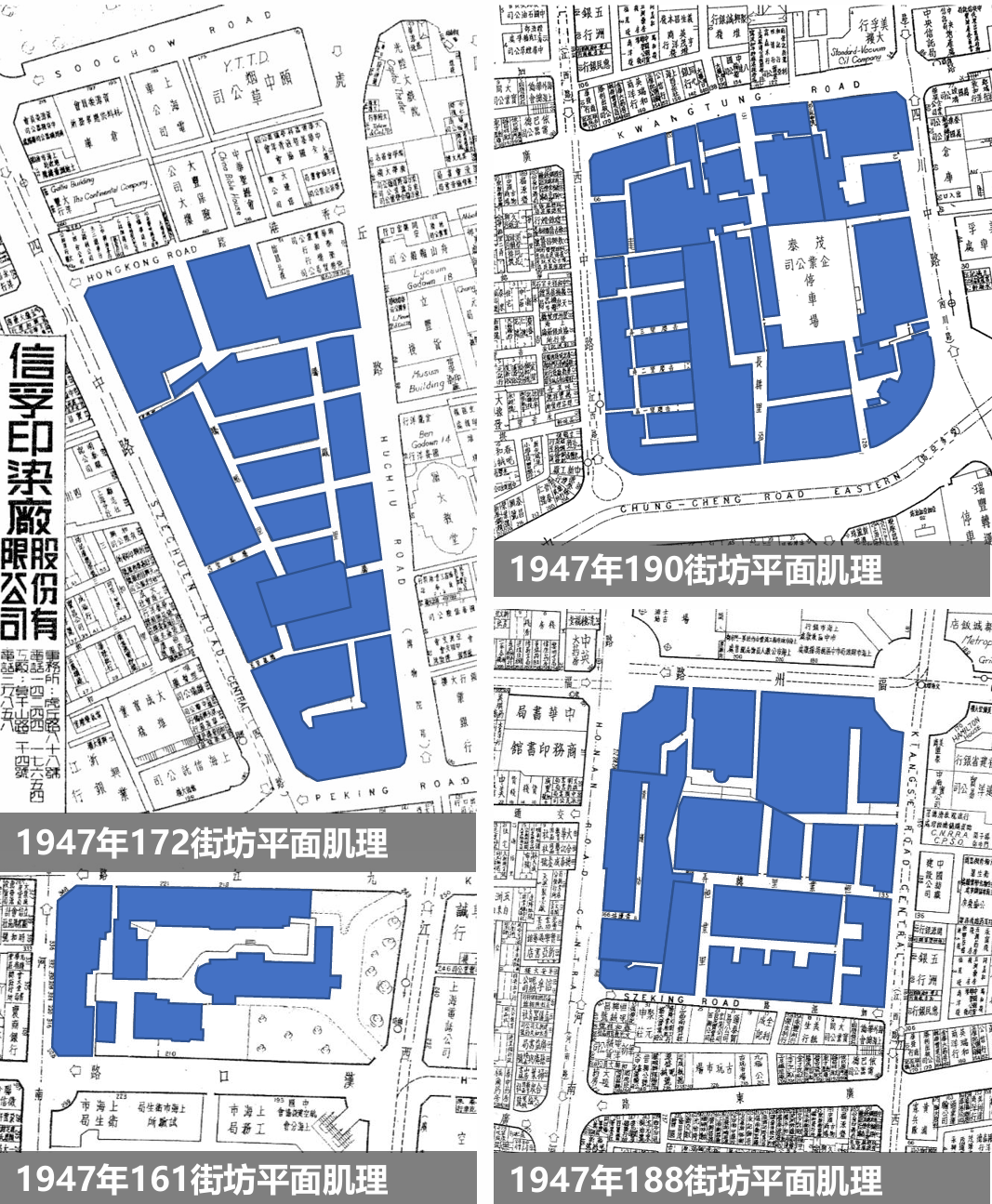

历史上,外滩建筑逐步建设、持续更新,呈现“层积上海各时期经典设计风格”的历史性城市景观,是上海近代城市建筑的“博物馆”。同时,也形成了由不同类型建筑组合而成的,以“街墙连续、街坊围合”为主的城市肌理特征。

图1-a 1947年外滩地区典型肌理

图1-b外滩历史风貌区现状肌理类型分布

规划对建筑单体逐一进行历史资料梳理和风貌甄别评估,挖掘建筑价值、评估建筑质量。基于此,注重对外滩特色肌理的修复和强化,在整合各级各类保护要求的前提下,划定建筑保护更新方式。

规划引导将现代建筑融入历史空间,延续空间肌理历史特征。现代建筑在立面构图关系、窗墙虚实比、色彩、材质等风貌要素上与历史建筑相协调,打造新旧融合的多元活力场景。

2、保护空间尺度和连续街墙,

凸显外滩经典轮廓

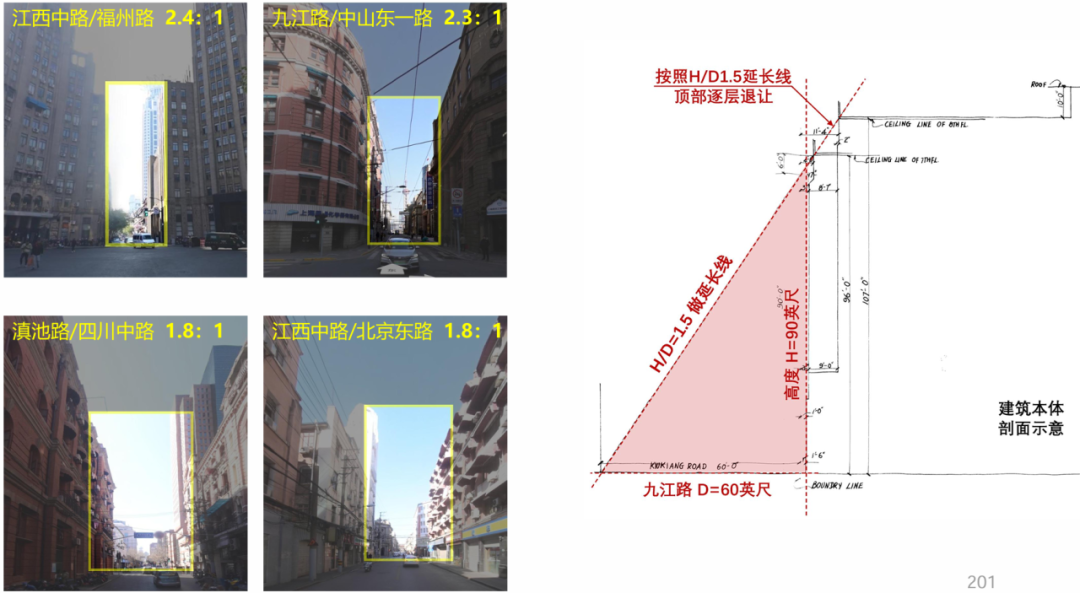

历史上,以街道高宽比控制街墙高度,形成连续且有高度保障的街道界面是外滩重要的风貌基因,并因此形成了外滩“第一立面”的经典天际线轮廓,也塑造了外滩的城市空间尺度特征。。

图2-a 外滩地区典型街道高宽比

图2-b 历史上外滩地区建筑高度控制原则示意图

规划保护街道尺度,控制街墙高度,延续街道高宽比特征。在此基础上,保护并局部优化街墙空间,促进历史街墙更完整,非历史街墙更协调。并以历史建筑为参照,遵循相邻原则,引导沿街建筑高度,完善沿街建筑轮廓线,保护连续街墙特征,延续具有标识性的街道空间感知。

规划确保“第二立面”范围内的新建筑高度不超过“第一立面”现有建筑。通过同时控制街墙高度和街坊基准高度,确保在风貌区内基本看不到除沿街建筑外的街坊内新改扩建筑,从浦东滨江基本看不到较大体量或面向黄浦江有较大面宽的新改扩建筑。从而保护城市空间尺度,凸显外滩经典天际线轮廓。

3、保护功能复合历史特征,

引导多尺度复合利用

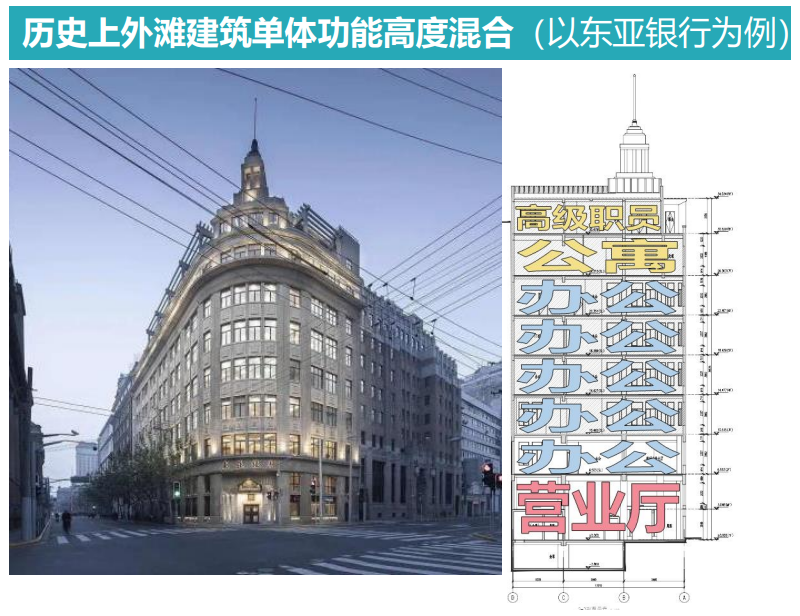

历史上,外滩是上海远东金融中心地位的代表空间,金融机构集聚。围绕金融,饭店等商业功能、报馆等文化功能、总会等交往场所、公寓等居住产品聚集,是典型的功能复合城区。

对于老大楼为主的建筑单体,底层营业、中部办公、高层居住的垂直复合模式是典型的功能安排。由此造就了外滩地区沿街建筑首层功能以商业、金融等公共性功能为主的特征。

图3 建筑单体功能垂直复合示意(以东亚银行为例)

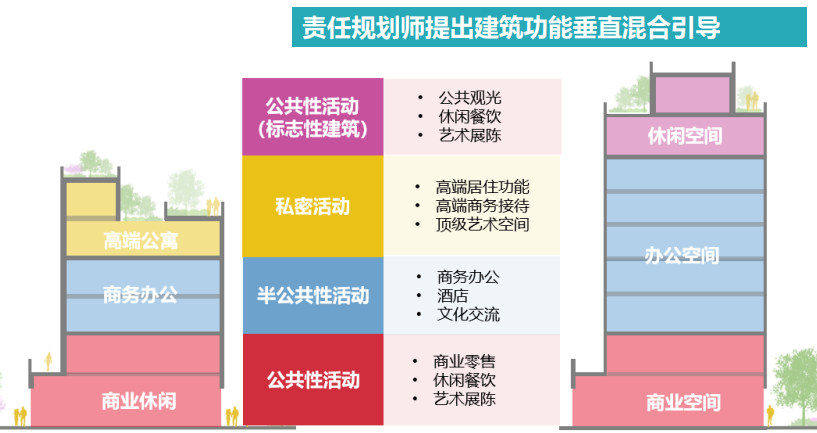

规划延续功能复合基因,在整体上构建以金融商务为核心的复合功能体系,并通过多种方式从街区、街坊、街道、地块、建筑等多维城市尺度引导功能复合利用。规划还通过多类型的居住产品供给,保障常住人口的规模和密度,保障多元活力人群。

图4 建筑单体功能垂直复合利用引导示意图

4、保护多层次开放空间网络,

打造活力开放街区

历史上,外滩的“活力外街”与“积极内巷”一同组成了高密、联通的开放空间网络。

规划统筹区域资源,打造步行优先环。优先活化利用沿线历史建筑,更新底层商业业态,鼓励能级较高、提升地区活力的业态入驻,打造特色主题街道。并结合步行环境优化,打造可漫步可阅读可观赏、展示外滩历史建筑精华的魅力街道空间。

图5 慢行网络体系引导图

规划进一步保护部分历史内巷,局部恢复街坊内的历史联通关系,提出 “漫步之城”空间框架,引导形成“街道+内巷+内院”多层次漫步空间,打造开放街区。并重点提升内院及周边建筑的功能丰富性,营造多样公共空间活动体验,激发街坊活力。

特此鸣谢上海市规划和自然资源局、黄浦区规划和自然资源局、上海外滩城市更新投资发展有限公司

对项目的组织和指导!

项目组成员

周俭、李铁、俞文彬、虞先豪、张浩伟、李健、沈辰、金茜芸

供稿 | 李铁、俞文彬

编辑 | 宣传办

审核 | 周俭、肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):保护经典外滩,焕活 “第二立面”

规划问道

规划问道