民以食为天,粮以地为本。耕地集中连片度不高、破碎化问题突出是广东各地普遍存在的现象。我们通过“小田变大田”,推进耕地集中连片建设,保障耕地数量,提升耕地质量,为广东各地的城乡经济、产业发展提供基础保障。

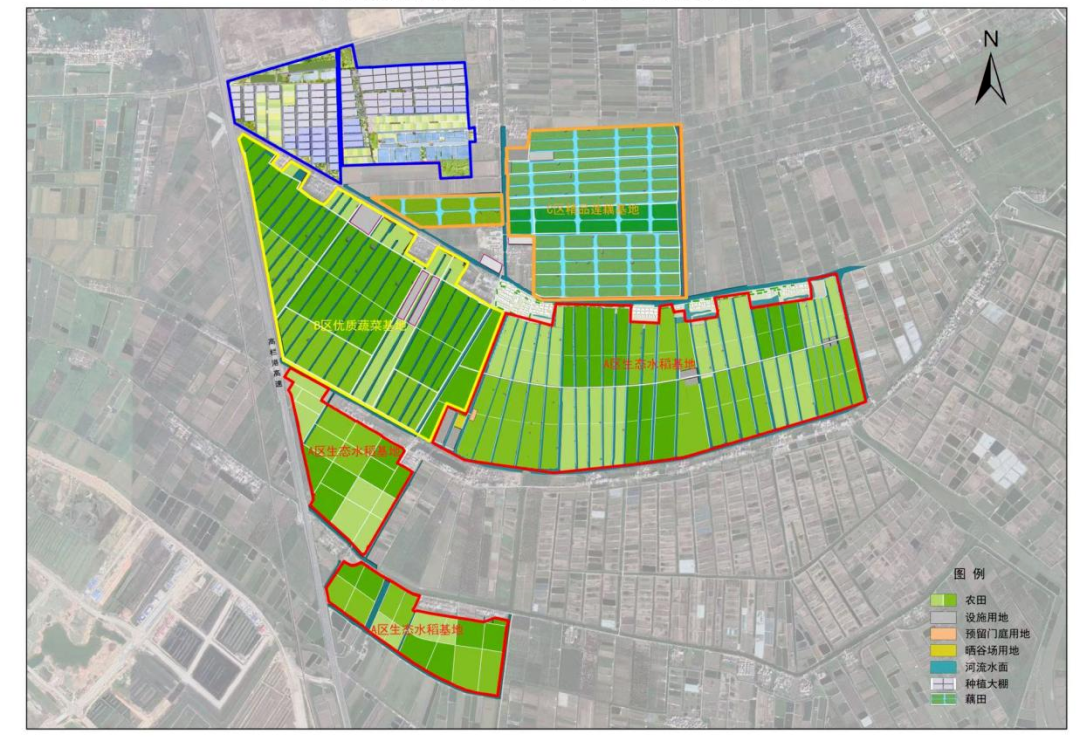

在广州市增城区,全力推进连片高质量水田的建设。通过有序流转和整合零散的农用地,集中力量开发水源丰富、地势平坦、与未来规划相契合、并与现有耕地紧密相连的园地、林地等优质农用地,以及尚未开发利用的荒草地等自然保留地。在实施改造过程中,采取了田块调整、田面平整、田埂加固和防渗工程等一系列措施,同时配备完善的灌溉渠道和农田防洪、防涝、排渍的排水系统,做到“旱能灌、涝能排、路相通、渠相连”,实现“小田并大田、薄地变良田”农业生产新格局。目前,垦造水田工程已圆满完成,并完成了早稻的插秧工作,为增城农业生产和农村经济发展注入了新的活力。

在珠海市金湾区,推动平沙镇耕地集聚区“万亩方”建设。通过对农田灌排水体系、田间道路体系及农业设施基础条件进行改善优化,实施表土剥离、土地平整、土壤改良、灌溉排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程以及其他各项提升土地种植条件、提高生产能力的工程措施,将零散的耕地和周边农用地进行“缝合”,形成集中连片、适宜机械化耕作的优质耕地,形成“渠相通、路相连”的万亩阡陌格局。该项目总投资约7.1亿元,2024年计划投资1亿元,已完成耕地恢复约6000亩,项目整体完成后总计可新增耕地约8000亩。

在梅州市新铺镇,以调田、汇田、增田、聚田的“四田”模式推进农用地整理,大力打造耕地保护集聚区,通过实施垦造水田、补充耕地、耕地恢复、荒地复耕复种等工程,新增耕地面积约1000亩,引导现代化生产要素和经营主体集聚,打造了万亩丝苗米产业园。

其中,同福村结合承包地“三权分置”改革,以村集体作为“中间人”“担保人”集约土地,通过“党建+公司+农户+基地”模式,与省级农业龙头企业、湖南农大深度合作,全力打造粤港澳大湾区菜篮子生产基地,创建了5000亩“国家级辣椒产业示范区”。

广东是经济大省,也是制造大省。土地紧张是珠三角制造业转型升级面临的普遍难题。我们通过建设用地整治所腾挪出的空间、腾退转化出的规模和指标,为各地的产业升级转型提供资金、用地、指标等要素保障。

在佛山市南海区,率先推出地券、房券、绿券“三券”制度,运用市场力量构建跨区域的土地资源统筹和利益平衡机制,获国务院大督查土地计划指标奖励,入选“中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例”。佛山市南海区相关负责人在接受《南方》杂志记者采访时表示,“南海要推进全域土地综合整治,打通地券、房券、绿券落地堵点,形成更多可复制、可推广的改革举措”“打造一批千亩万亩产业集聚区”。

在中山市黄圃镇,一方面助力持续推进低效工业园的改造升级,通过“连片改造+强企参与”相结合、“挂账收储+村企合作”的方式,有序开展旧厂房、旧城镇等低效存量建设用地盘活利用,优化建设用地布局结构,拓展建设空间,支持新产业新业态融合发展,推动黄圃镇实现低效工业用地从“低小散”到现代工业集聚区的更新蝶变。

中山智能家电产业园(大岑片区)连片改造项目进行中

另一方面,率先开展城乡建设用地增减挂钩试点,通过复垦农村低效闲置建设用地,有效腾挪和拓展建设用地空间,保障新农村建设和产业融合发展的用地需求,为全镇高质量发展注入了新的活力与动力。今年1月,新沙村、马安村及大岑村的土地复垦项目已通过验收,其中新沙村、马安村的建设规模达到了130亩,大岑村则为129亩。黄圃镇综合运用城乡建设用地增减挂钩、水利整治、万里碧道相关措施,改善沿江生态环境,目前大岑沥4.2公里碧道已全面竣工,大岑南堤2.2公里的碧道建设工程也正在紧锣密鼓地进行中,预计将于今年7月完工,中山北部重要的绿色生态廊道正在逐步显现。

在珠海市金湾区,通过增减挂钩与拆旧复垦相结合,拆除和搬迁破旧危房,集中安置在适宜生活的区域,节余规模集中连片规划产业园区,保障产业发展用地需求,探索村庄建设用地异地腾挪,结合城镇建设用地搭配使用,产生村集体租金收益,提高村民收入。金湾区全域实施期限内预计通过空间腾挪整理建设用地15公顷,可有效保障城市产业用地和“百千万工程”三产融合项目用地需求。

2021年1月,蕉岭县新铺镇成为梅州市唯一入选的全域土地综合整治国家级试点,同年5月,梅州市成功申报广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目(简称“梅州山水工程”)。自此,梅州市成了“全域土地综合整治+山水保护修复”实施的重点区域,为支撑乡村振兴战略和“百千万工程”落地实施创造新空间、释放新动能。近年来,梅州围绕水源涵养区、脆弱生态修复区、城乡生态提升区、水生态保护区等5大修复单元,系统开展了17项治理工程,近两年来完成生态修复面积556.58平方公里。在2022年度绩效评价中,梅州山水工程排名全国第一。

其中在石窟河、石扇河流域生态修复过程中,通过实施面源污染控制工程、河道岸线修复和河道形态塑造及修复工程,系统推进5000亩生态化耕地治理、10公里生态碧道建设、1万亩碳汇林建设工程、4片人居环境质量提升工程、滨水丝苗米产业园建设等项目。

在铁山嶂废弃矿区生态综合治理修复工程中,按照综合治理、系统治理、源头治理的思路,一方面开展地形整治、边坡加固、植被复绿等系列措施,修复治理受损山体,消除山体滑坡、泥石流等地质灾害隐患,控制水土流失;另一方面,通过河道整治、土壤治理、治理废水等方式,改善山下村民的生活环境。昔日的废露天采矿区现已重新覆土复绿,重力型拦挡坝控制了肆虐的泥石流,生态“伤疤”得到全面修复。

在开展全域土地综合整治过程中,通过开展乡村风貌提升及历史文化保护,塑造特色彰显的地区风貌,弘扬地方历史文化特色,推进宜居宜业和美乡村建设。

在中山市三乡镇,打造近代著名维新思想家、实业家郑观应的故里——雍陌村特色精品示范村,开展建筑改造、历史建筑维护整修、景观绿化,完善设施配套、打造岐澳古道,拆除临河违建、建设美丽廊道示范路等系列工程,带动雍陌推动特色精品示范村建设,传承保护乡村历史文化,建设古村落保护与乡村振兴结合的南粤之窗。

通过不断增加对民生基础设施建设的投入,深入推进村容村貌提升工程、农村网络通讯新基建工程、灯光亮化工程等,雍陌村内道路已全部完成硬底化改造,并重新铺设石板街,既保障村民交通出行安全,又配套乡村旅游业发展。如,由市国资、镇属企业、村集体共同投资打造的“美宿·雍陌”民宿项目,开业至今已接待游客约2800人次,营业额约64万元,荣获“2022年中山市特色民宿”第一名、“2022年度新锐美宿”“中山市第二批乡村旅游示范点”等荣誉称号。

今年,广东省在42个试点基础上,推进全域土地综合整治工作“扩面提质”。国地科技以“规划+”空间治理全生态链服务能力,“智慧+”集成统筹与多场景应用能力,持续迭代新技术提升新效能,探索新方法解决新问题,助力各地探索更多可复制、可推广的整治模式和路径,加速广东省“百千万工程”落地见效。

原文始发于微信公众号(国地科技):土地日︱以全域综合整治助推百千万工程,国地在行动

规划问道

规划问道