数据精英夏季特训营开车啦!

同时报名还可享更多优惠:

任选2套同报,再减200元!

任选3套同报,再减360元!

任选4套同报,再减520元!

任选5套同报,再减700元!

任选6套同报,再减900元!

(以上优惠不包括营5和营14)

作为快速工业化和城镇化的碳排放大国,中国面临着巨大的碳减排压力。城镇建设用地在利用和扩张过程中承载和拉动着大量的碳排放,是碳减排工作的首要区域。本项目基于多源空间数据,在改进城镇建设用地提取方法的基础上,提取了2000-2019年中国的城镇建设用地,并分析了其扩张变化动态,接着从空间上估算和分析了城镇建设用地生态和人为综合碳效应,并对其驱动因素进行了研究。

主要研究结论有:

①2000-2019年中国城镇建设用地扩张迅速,但增长速度总体呈减缓趋势。胡焕庸线两侧城镇建设用地面积差异呈减小趋势。六大区域城镇建设用地扩张面积和速度差异明显。各省级区域城镇建设用地变化趋势各异,包括先减缓再增速趋势、持续减缓趋势和明显增速趋势。

②2000-2019年中国城镇建设用地综合碳效应总量和强度均快速增长,碳效应强度最高值较为集中地分布在三大城市群区域。胡焕庸线东侧综合碳效应的增长差额明显高于西侧,但增长幅度低于西侧。六大区域按碳效应数值高低排序依次为华东、中南、华北、东北、西南和西北。

③相邻区域能够对本区域综合碳效应数值造成影响。经济规模、城镇居民人均可支配收入、二产比重和城镇化率的提高均在一定程度上促进了城镇建设用地综合碳效应的增长。项目的研究成果能够为我国从宏观角度科学地实现碳排放控制,缓解碳减排工作压力、实现可持续城镇化和碳汇保护提供参考。

项目结题成果报告

以下研究成果内容摘自项目结题成果报告。该项目报告共计20页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入 24627,即可获得报告全文PDF的下载方式:

(1)主要研究内容。

借助遥感(RS)和地理信息系统(GIS)技术,基于多源空间数据,在改进城镇建设用地提取方法的基础上,从多空间尺度分析2000-2019年中国城镇建设用地的扩张变化情况,从空间上估算和分析中国城镇建设用地的生态和人为综合碳效应,并对其驱动因素进行研究,据此提出有针对性的碳减排对策建议,为中国实现绿色可持续的新型城镇化发展提供参考。

具体内容主要包括:

①城镇建设用地空间扩张分析;

②城镇建设用地生态碳效应研究;

③城镇建设用地综合碳效应的空间分布研究;

④城镇建设用地综合碳效应驱动因素及碳减排对策措施研究

(2)取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

A.取得的主要研究进展

1)城镇建设用地空间扩张分析

针对现有方法的不足之处,提出了一种新的基于夜间灯光数据提取城镇建设用地的方法,即边界阈值法。同时,为了保证数据质量,分别使用中国科学院资源环境科学数据中心提供的土地利用遥感监测数据以及经验值法和邻域分析法的提取结果对边界阈值法的提取结果进行了检验。研究使用的夜间灯光遥感数据包括 DMSP/OLS 夜间灯光遥感数据和 NPP/VIRS夜间灯光遥感数据。由于原始数据存在多源性等问题,先对其进行了交互校正、年内融合和年间校正等一系列预处理工作以及两个序列数据的配对工作,再利用处理后的夜间灯光数据提取了2000-2019年的城镇建设用地。最后,使用城镇建设用地扩张强度和城镇建设用地扩张动态度两个指标从多空间尺度对2000-2019年中国城镇建设用地的提取结果进行了分析。

2)城镇建设用地生态碳效应研究

为了进行城镇建设用地生态碳效应估算,首先需要对净生态系统生产力进行估算。借助净初级生产力(NPP)数据、0-20cm土壤有机碳密度数据、年平均气温数据、年降水量数据和 237 组土壤呼吸和土壤异养呼吸的实测数据,研究对中国净生态系统生产力进行了估算,并对其空间分布和变化趋势进行了分析。考虑到城镇建设用地保持部分的生态碳效应为生态系统的内部变化,而城镇建设用地扩张部分的生态碳效应则一般为生态系统的突变,例如,从耕地生态系统突变为城镇建设用地生态系统。因此,研究分保持和扩张两个部分进行城镇建设用地生态碳效应估算,再进行综合。

3)城镇建设用地综合碳效应的空间分布研究

结合相关文献,确定了城镇建设用地人为碳排放的估算内容。对能源消费碳排放、工业生产过程碳排放和废弃物碳排放分别进行了估算,并在此基础上对城镇建设用地上承载的人为碳排放进行了估算。然后,借助夜间灯光遥感数据,对人为碳排放数据进行了空间模拟,生成了2000-2019年中国城镇建设用地人为碳效应强度分布图,并对其时空分布规律进行了分析。最后,将城镇建设用地生态和人为两部分的碳效应强度分布数据进行看加,得到2000-2019年中国城镇建设用地综合碳效应强度分布数据,并从全国、胡焕庸线两侧、六大区域和各省级区域等多个空间尺度对中国城镇建设用地综合碳效应的时空变化规律进行了剖析。

4)城镇建设用地综合碳效应驱动因素及碳减排对策措施研究

要使用空间计量模型剖析城镇建设用地综合碳效应的驱动因素,需要先检验城镇建设用地综合碳效应的空间自相关性。研究分别使用全局空间自相关指数和热点分析对其空间自相关性进行了检验,得出2000-2019年中国城镇建设用地综合碳效应呈现较强的正空间自相关。与此同时,结合相关文献初步确定了城镇建设用地综合碳效应的影响因素,并使用逐步回归分析对其进行了选。然后,根据 Anselin 提出的判别准则,比较空间滞后模型和空间误差模型,并最终选择空间误差模型进行了城镇建设用地综合碳效应驱动模型的构建、求解和分析。最后根据模型分析结果,提出了相应的碳减排对策、建议和措施。

B.重要研究结果和关键数据

1)城镇建设用地提取方法的改进及城镇建设用地提取结果

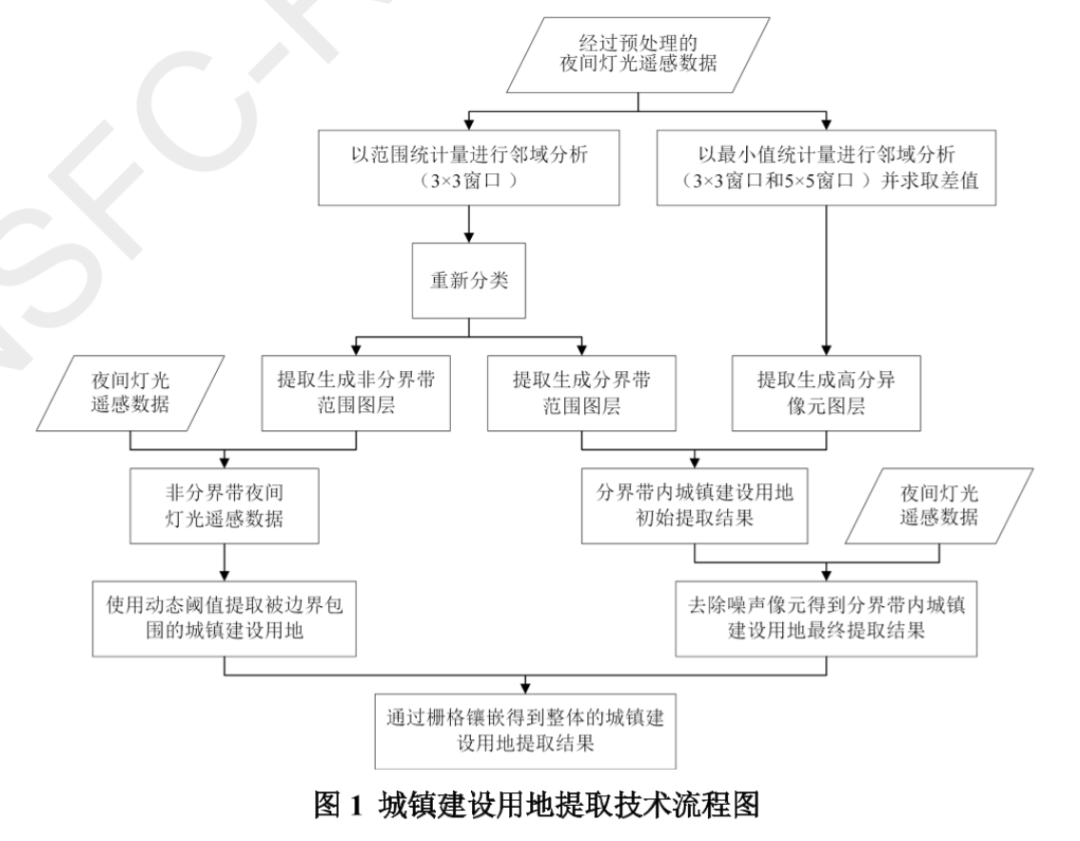

研究综合邻域分析法和阈值法的优点,提出了边界阈值法。该方法既考虑了城镇的自然边界,也考虑了夜间灯光值的高低变化,其核心思想是综合使用夜间灯光的突变分界和阈值分割来提取城镇建设用地。由于各省级区域的城镇化发展水平不同,灯光强弱情况不同,且城镇化发展存在明显的年间变化,为了得到更好的提取效果,研究逐年按省级区域分别进行城镇建设用地提取,其主要技术流程图如图1所示。

首先,对经过预处理的夜间灯光遥感影像进行邻域分析。接着,借助Jenks自然断点法对范围统计量的邻域分析结果进行二分,将其中数值较高的像元归类为突变分界带像元,而数值较低的像元则归类为非分界带像元。将两种分类结果分别提取并保存为分界带图层和非分界带图层。接着,提取被分界带包围的城镇建设用地。以非分界带图层为掩膜,对夜间灯光遥感影像进行提取得到非分界带夜间灯光遥感数据。然后,变化阈值进行城镇建设用地的提取,直到提取的城镇建设用地边界尽可能地与突变分界带相吻合为止。然后,再提取分界带内的城镇建设用地。使用栅格计算器,将3×3与5×5窗口的最小值邻域分析结果做差值,生成高分异像元图层。以前面生成的分界带范围图层为掩膜,对该高分异像元图层进行提取,获得分界带内高分异像元图层。进一步以该分界带内高分异像元图层为掩膜,对夜间灯光遥感数据图层进行提取,获得带夜间灯光值的分界带内高分异像元图层,并剔除其中灯光值过低的噪声,得到最终的分界带内城镇建设用地提取结果。最后,将分界带内外的城镇建设用地提取结果进行镶嵌,得到该年该省级区域的城镇建设用地提取结果。在完成省级城镇建设用地提取之后再按年进行镶嵌得到中国城镇建设用地提取结果。

边界阈值法与其它提取方法的对比结果表明,边界阈值法的提取结果在形状重合度上优于经验阈值法和邻域分析法。对数据进行进一步观察发现,边界阈值法的提取结果与中科院数据的差别主要在小城镇部分。边界阈值法对于小城镇的提取效果不是很理想。而在形状相似度上,边界阈值法也优于经验值法,但于邻域分析法。2000-2019年中国城镇建设用地的提取结果如图2所示,考虑到幅因素,以5年左右为间隔对提取结果进行了展示。2000-2019年中国城镇建设用地扩张迅速,但增长速度总体呈减缓趋势。虽然胡焕庸线东西两侧城镇建设用地面积差异巨大,但 2000-2019年胡焕庸线西侧的城镇建设用地扩张速度明显快于东侧,胡焕庸线东侧的城镇建设用地面积占比呈减小趋势,而西侧的城镇建设用地面积占比则呈增加趋势。六大区域城镇建设用地扩张面积和速度差异明显。2000-2019年各省级区域的城镇建设用地均有明显扩张,部分区域扩张速度尤为迅速,如山东省、江苏省和浙江省等。各省级区域的城镇建设用地变化趋势各异,有的区域如重庆市呈现先减缓再增速的趋势,有的区域如上海市呈现持续减缓的趋势,而有的区域如吉林省则呈现明显的增速趋势。

2)净生态系统生产力空间分布及城镇建设用地生态碳效应研究结果

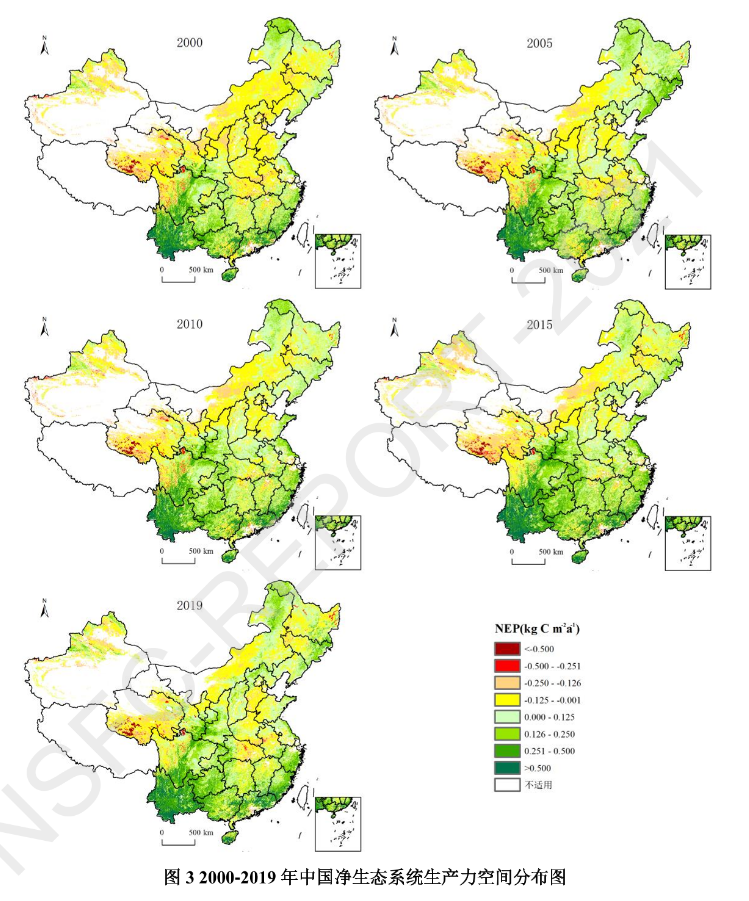

2000-2019年中国净生态系统生产力空间分布如图3所示,考虑到幅因素以5年左右为间隔对其进行了展示。从图中可以看出,中国大部分区域净生态系统生产力为正值,表现为碳汇,集中分布在中国西南的云南和四川等区域,而负值碳源区域主要分布在青海、新疆、宁夏和内蒙古等西部和北部地区。各年的碳源/碳汇数值变化明显,既有净生态系统生产力呈增加趋势的区域,也有净生态系统生产力呈下降趋势的区域,但总体说来,净生态系统生产力数值变化不显著。

城镇建设用地保持部分的生态碳效应在空间上既有正值也有负值,两者相互抵消之下,最后得到的生态碳效应总值相对较小。而中国城镇建设用地扩张部分的生态碳效应数值高于城镇建设用地保持部分。总体说来,2000-2019年,中国城镇建设用地的逐年生态碳效应表现为碳源,但不具有明显的规律性,这主要是因为城镇建设用地扩张部分的生态碳效应缺少规律性。

3)城镇建设用地综合碳效应的空间分布研究结果

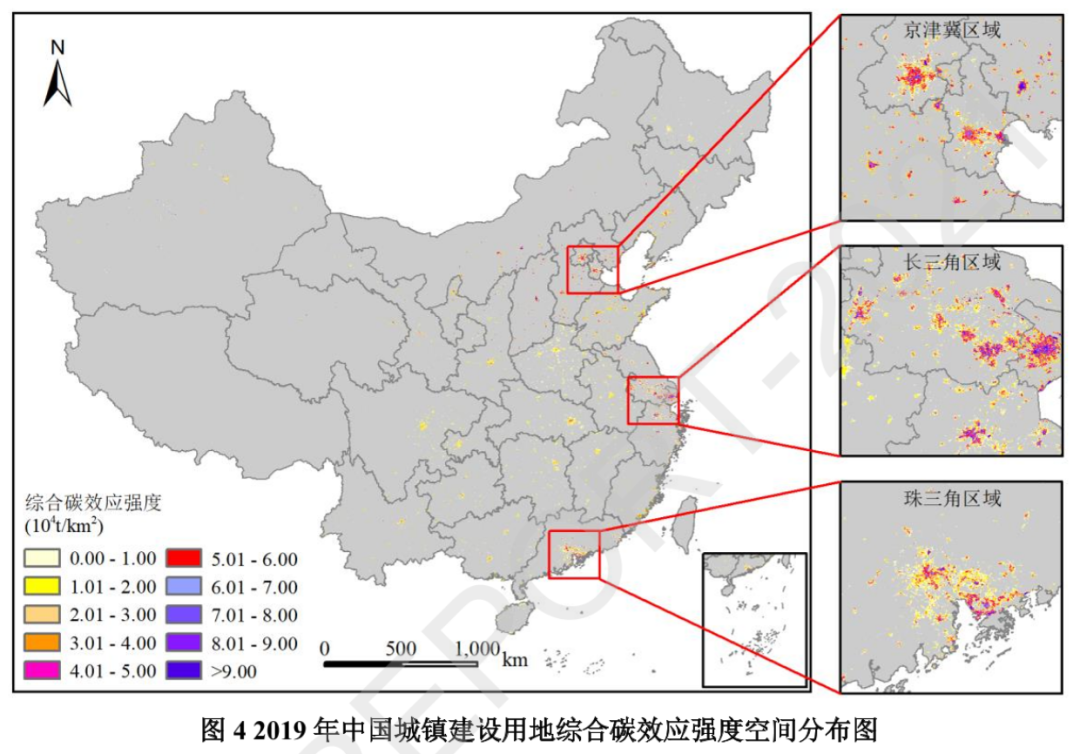

考虑到篇幅因素,仅对2019年中国城镇建设用地综合碳效应强度空间分布情况进行了制图,如图4所示。

数据分析表明,2000-2019年中国城镇建设用地综合碳效应的总量和强度均快速增长。从空间分布上来看,城镇建设用地综合碳效应强度最高值较为集中地分布在长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群区域,而低值分布则较为广泛。2000-2019年中国城镇建设用地保持部分的综合碳效应表现为碳源,且碳源值呈逐年递增趋势,但总体说来增幅有所减缓;而城镇建设用地扩张部分的综合碳效应并没有明显的变化趋势,年间变化较大。

胡焕庸线两侧以及六大区域的城镇建设用地综合碳效应均存在明显的区域性差异。2000-2019年,胡焕庸线两侧综合碳效应均呈现明显的持续增长趋势。从增长差额来看,东侧城镇建设用地综合碳效应的增长明显高于西侧;而从增长幅度来看,西侧则快于东侧。六大区域的城镇建设用地综合碳效应总体呈增长趋势,按数值高低对六大区域进行排序,则依次为华东地区、中南地区、华北地区、东北地区、西南地区和西北地区。在省级区域尺度上,城镇建设用地保持部分的碳效应也呈现明显的增长趋势,且综合碳效应高值区集中分布在东部地区,特别是东部沿海地区,而城镇建设用地扩张部分的碳效应虽然没有明显的年间变化趋势,但存在和城镇建设用地保持部分综合碳效应类似的空间分布规律。

4)城镇建设用地综合碳效应驱动因素研究结果

……

还有更多成果内容,详见项目结题成果报告。该项目报告共计20页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入24627,即可获得报告全文PDF的下载方式。

原文始发于微信公众号(城市数据派):基于多源空间数据的中国城镇建设用地综合碳效应空间差异及驱动因素研究丨城市数据派

规划问道

规划问道