近年来,中国近现代建筑遗产的保护与再利用研究取得了长足发展,作为这一工作的必要环节,针对近现代建筑遗产的价值评价成为学界的研究热点。宋刚、蒋楠等学者针对近现代建筑遗产价值评价方法进行了系统研究,笔者认为他们对价值类型的归纳呈现深层化、多元化趋势 。相比之下,居住建筑群作为近现代建筑遗产的重要组成,其遗产价值评价多局限于“居住层次”的思维范式中 ,在立体性与丰富度上均有不足 ,这很可能导致其遗产价值被低估。此外,中国地方政府对于高等学校(以下简称“高校”)近现代居住建筑群的保护愈发重视,各地高校也进行了诸多此类遗产资源的更新实践。因此,针对中国高校近现代居住建筑群遗产的价值评价研究仍需深入,以更全面地认识和利用这些宝贵的遗产资源。

1934 年落成的清华大学新林院教职员住宅区在规模、样式及保存现状等方面均优于大多数同时期、同类型的住宅区,是近现代高校居住建筑群遗产中较好的研究案例。目前,新林院的相关研究主要包含以下三类:一是 20 世纪上半叶中国高校教职员住宅的研究,以教师住宿条件考证 、新式住宅个案分析 为主;二是 1949 年以前清华大学校园规划历程的考证,包括规划内容、建设规模比较、空间扩展进程 以及校长治校理念对校园建设的影响 ;三是清华大学近现代住宅群的介绍,其中以姚雅欣等人的研究最全面 。但针对新林院住宅区遗产价值的评价存在限于“居住层次”“就建筑说建筑”等问题,只有透彻地理解建筑遗产的历史环境,才能更贴切地把握遗产价值 。

鉴于以上内容,本文以清华大学新林院住宅区为研究对象,根据学校公文、图档、刊物以及住户的口述史料等资料 ,对其筹建历史、规划设计等内容进行梳理、归纳,从高校住宅建设的共时性与历时性、建筑师作品编年、历史事件空间载体三个新视角出发,试图将新林院住宅区置于更广阔的历史语境之下,重新辨析其科学、艺术、历史和文化等方面的价值。

20 世纪 10—30 年代,中国高等教育事业在传统与舶来、变革与稳定间反复尝试,迎来了短暂的发展高峰 。这一时期,一方面大批国内外人才涌入高校任教,另一方面当时高校的居住条件十分落后。即便是国立中央大学(National Central University,1949 年更名为南京大学)这样高规格的学校,教师的居住条件也较差。1921 年,留美归来的吴宓在该校任教时,与同屋住户共用一个马桶 。1929 年,徐悲鸿在国立中央大学美术系任教时,与另外 3 户人家共用 8 个房间。

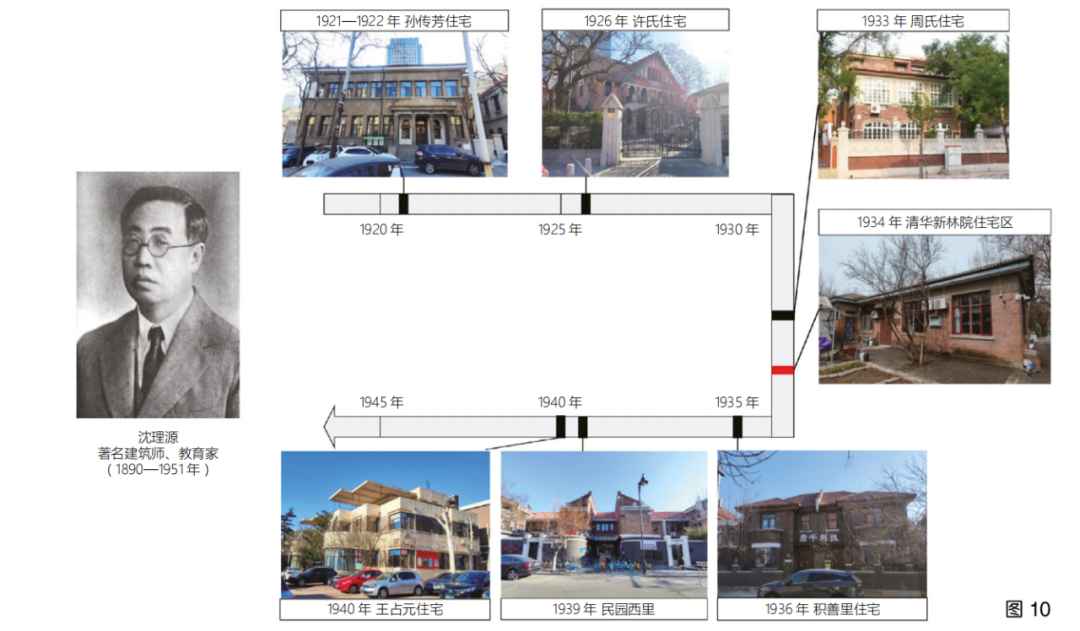

为了解决教师居住问题,中国高校开始大规模筹建教职员住宅区。1917 年齐鲁大学建设的 30 余座教员高级住宅、1925 年燕京大学在勺园旧址东侧建设的燕南园,以及南开大学、岭南大学、武汉大学建造的教职员住宅区,均是该时期的产物(图 1)。在此背景下,1933 年,清华大学也开始筹建教职员住宅区——新林院。

图1 20 世纪 10—30 年代中国高校教职员住宅区的历史照片

1a. 齐鲁大学教员高级住宅;1b. 武汉大学第一教师住宅

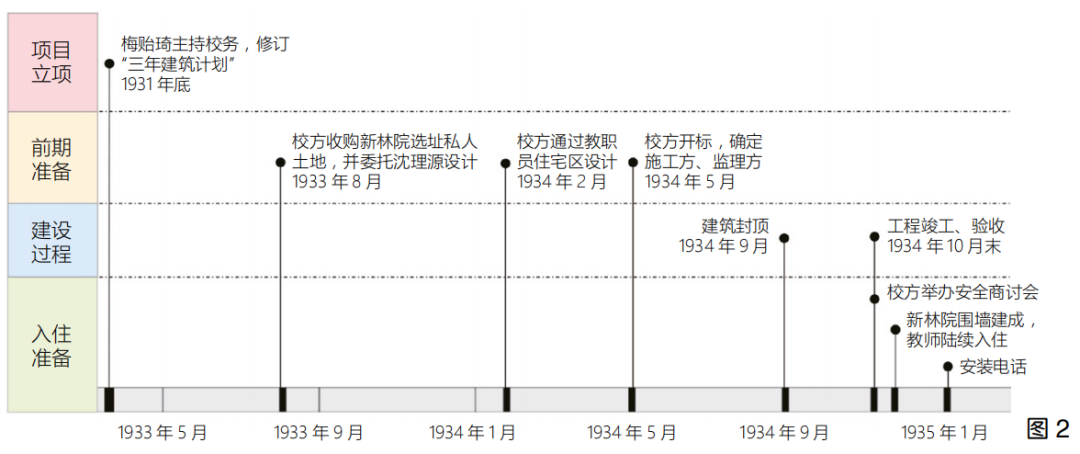

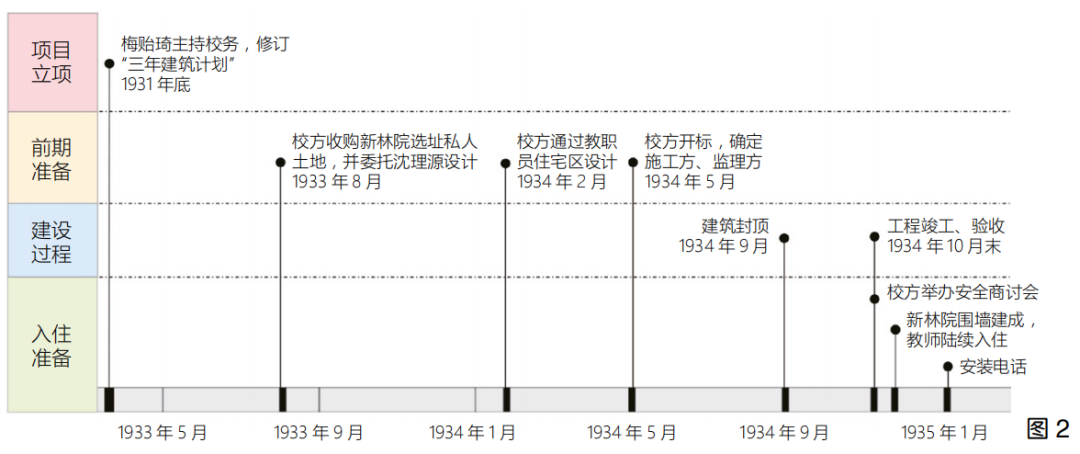

1931 年 10 月,梅贻琦正式主持清华大学校务。彼时,新“四大建筑”基本落成,研究型大学雏形初现。在同年冬季校评议会上,梅贻琦与建筑委员会共同修订出新的“三年建筑计划”,重新提出扩充单身教员宿舍并新建带眷教员住宅的计划,以改善教师居住条件 。1933 年 8 月,校方开始购置照澜院以南约 7.5h㎡的私人土地,并委托知名执业建筑师沈理源设计一处含 30 栋高标准住宅的教职员住宅区。考虑到当时经费有限以及过往新建校园建筑样式的规定,校方要求住宅建筑应秉持“简朴坚实”的风格。1934 年 2 月,校评议会通过了沈理源的教职员住宅区设计;同年 5月,教育部会同清华校方在同方部正式开标,协泰、天津协顺木厂等 6 家工厂参与投标,最终天津协顺木厂中标,由沈理源监理施工;同年 9 月,建筑完成封顶;10 月末,住宅区完成接收;11 月初,住宅区的栏门与围墙完成加装,并设有两处警卫室,大量教职员开始迁入;1935 年 1 月,各个住宅装设电话分机 (图 2)。

图2 新林院住宅区筹建沿革

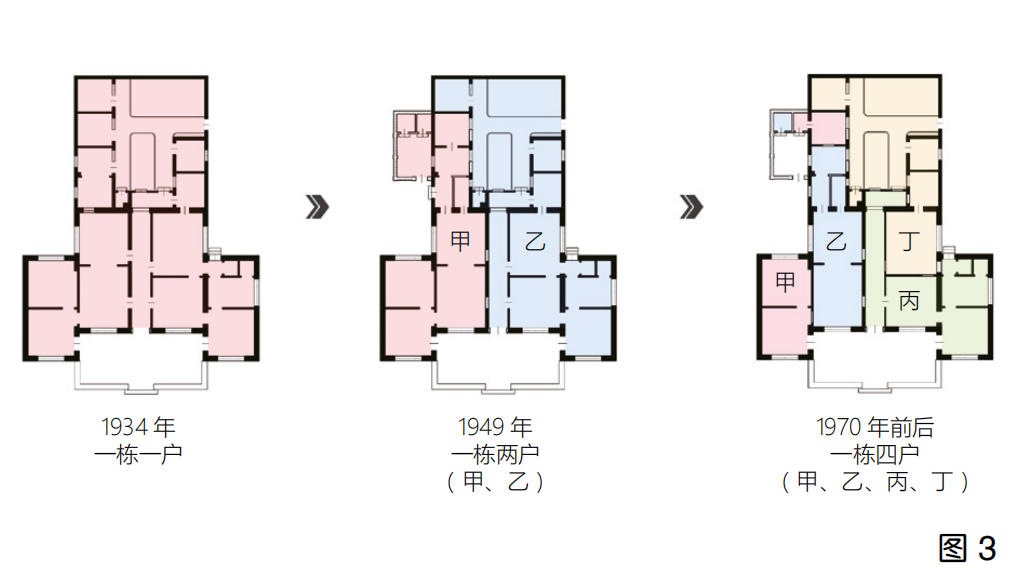

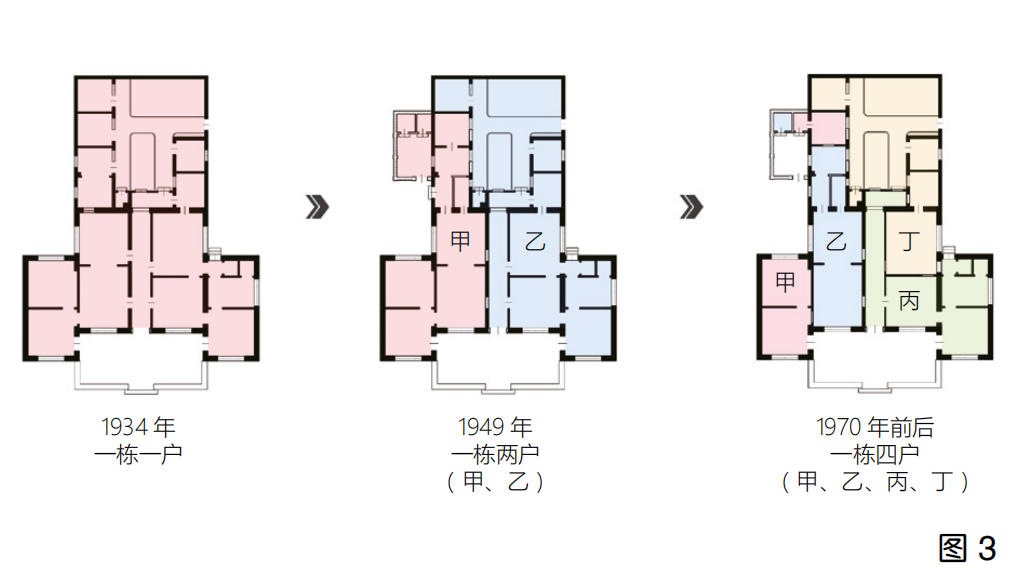

新林院住宅区在此后又经历了两次改建。第一次发生在 1949 年,经清华校方统一规划。新中国成立前夕,大批负笈海外的进步学者回国报效祖国,校方短期内无法提供足够的住宅,于是决定将面积大、规格高的新林院单栋住宅分隔为甲、乙两户,以缓解教职员居住紧张问题。改建内容涉及建设院墙、院门、煤棚、私用厕所以及改造水电暖等管道线路。第二次发生在 20世纪 70 年代前后,由住户们自发进行。当时清华校内已兴建了包括新林楼、15 至 17号公寓等一批多层教师住宅楼 ,这些新住宅以舒适的室内环境、洁净的屋舍和良好的供暖设施,逐渐取代老式平房,成为清华大学教职员的居住新风尚,大批教师陆续搬离新林院住宅区。同时,清华大学将新林院单栋住宅划分为一栋四户,分配给校内职员和工人居住,因此其建筑格局与形制已不复当年(图 3)。

目前,除 20 世纪 80 年代校方拆除的新林院 62、63、71、72、81 号建筑外,其余 25 栋住宅建筑保存情况较好且结构稳定。但受知青返乡、唐山大地震等历史事件的影响,这 25 栋建筑普遍存在严重的加建问题。校方在产权纠纷及居民构成复杂的情况下,难以进行有效治理。据笔者统计,截至 2020 年,新林院住宅区加建建筑面积约1.5 万 ㎡ ,几乎是其原有建筑面积的 2.2 倍。

住宅区规划

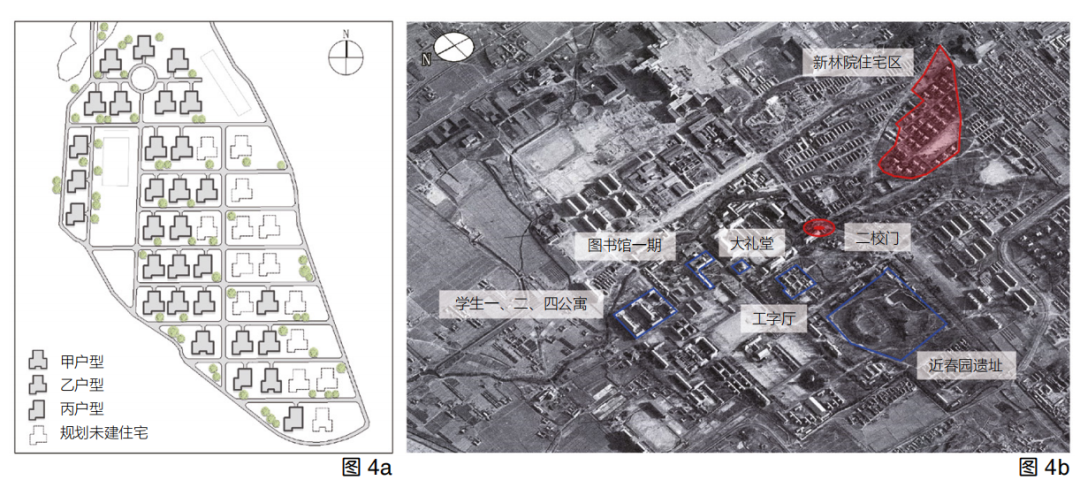

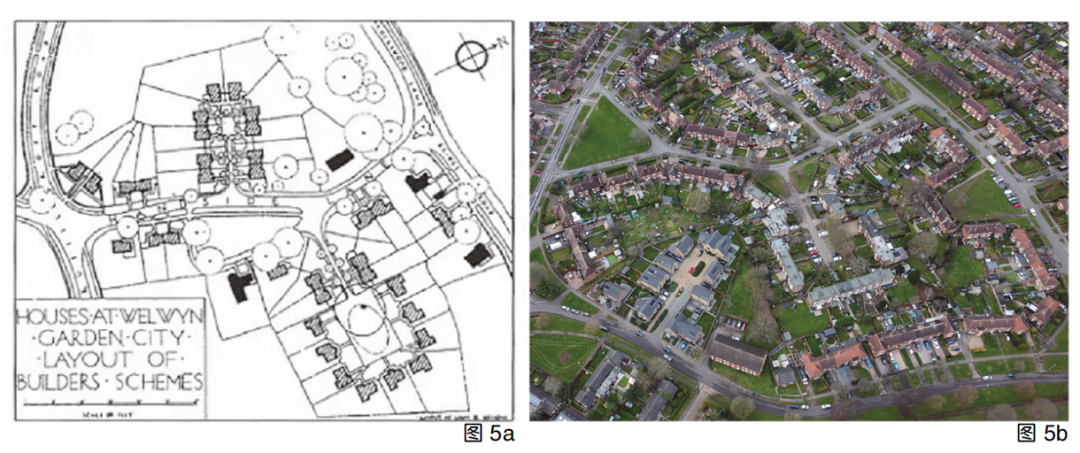

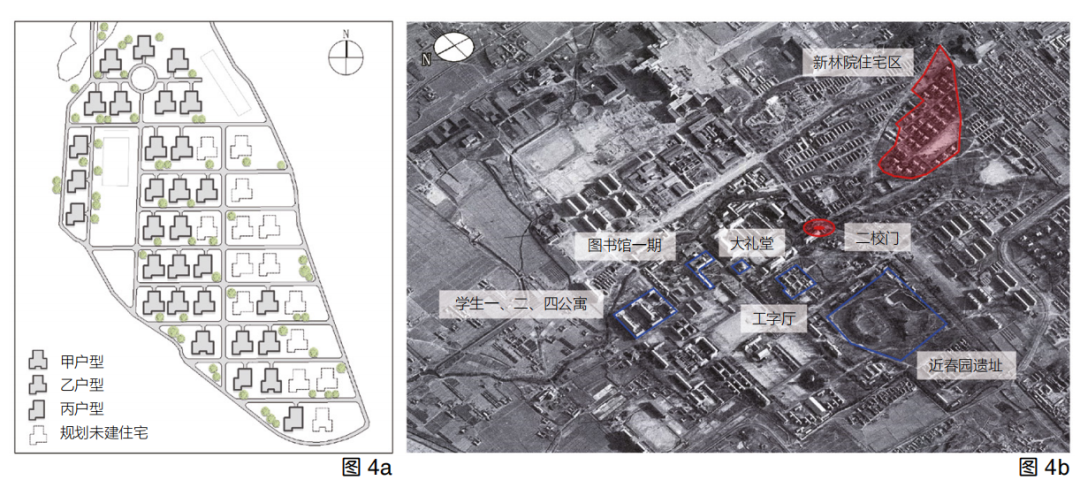

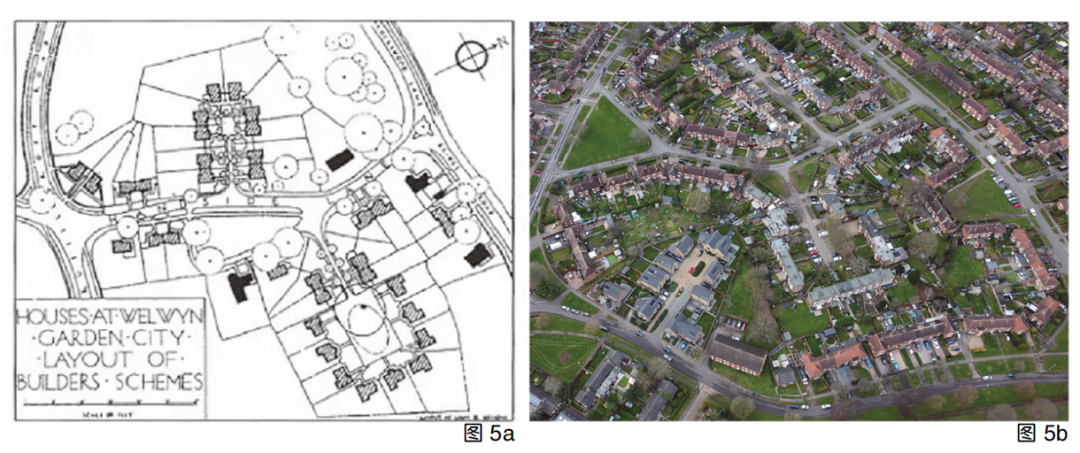

在规划新林院住宅区前,清华大学土木工程系组织的“毛会”团体已对地块周边进行了完整测绘,所得资料比以往住宅区的环境资料更为详尽 。从规划方案来看(图 4a),沈理源采用了“田园城市”理论中的“新市镇”模式(图 5a、5b),这与孙科在广州东郊模仿“田园城市”而推行的“模范村”计划较为相似 。沈理源设计的内部道路系统在 20 世纪初的中国颇具前瞻性,其特点包括垂直相交、逐级划分以及尽头环岛交通设计。道路宽度设定在 4 ~ 6.5 m 之间,既可供汽车通行,又融合了部分雷德朋大街坊(Radburn Super block)和邻里单位的设计理念。

但是新林院住宅区并未完全承袭“模范村”,其并未配置中央礼堂、食堂、浴室等服务设施。这归因于新林院靠近清华大学的教学区与服务区,教职员步行至清华正门(今二校门)仅需约 15 min,因此他们能够在校内解决购买生活用品以及子女上学等日常需求。这也遵循了清华大学一直崇尚的引进自英国、美国大学的“学院制 生 活 ”(collegiate way of living) 理 念,即通过将教职员住宅区与教学区、学生宿舍区紧密布置,使教师与学生共同生活在同一个社区,从而最大化发挥高等教育的效能(图 4b)。这种设计使得学生可随时前往教师住所,讨论各种学术问题。

图 4 清华大学新林院住宅区规划

4b. 新林院与清华大学主要建筑的空间关系(1966 年)

图 5 英国“田园城市”的一个典型案例——韦林

5a. 韦林“田园城市”的单元规划图 5b. 2021 年拍摄的韦林鸟瞰照片

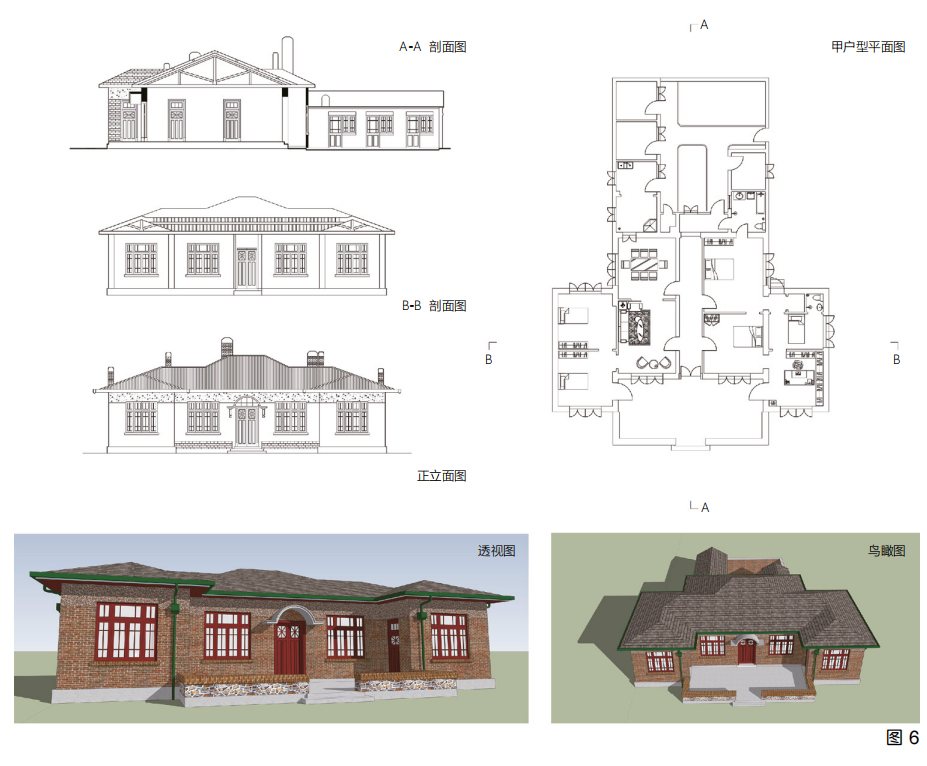

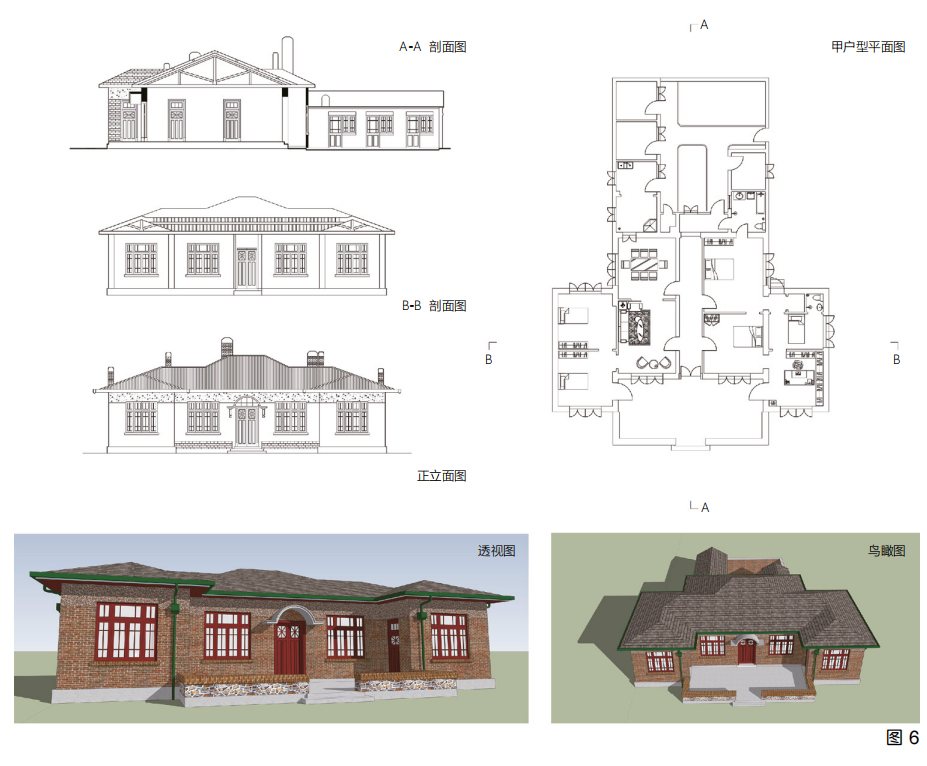

新林院住宅区的建筑外观简洁明快,平面布局与功能分区明确、流线自由,颇具现代主义风格,其中部分构件装饰使用了古典主义风格简化后的抽象符号。住宅区的建筑类型以甲户型为原型发展出乙、丙两种户型,下文将以甲户型(图 6)为例,对建筑单体进行详细分析。

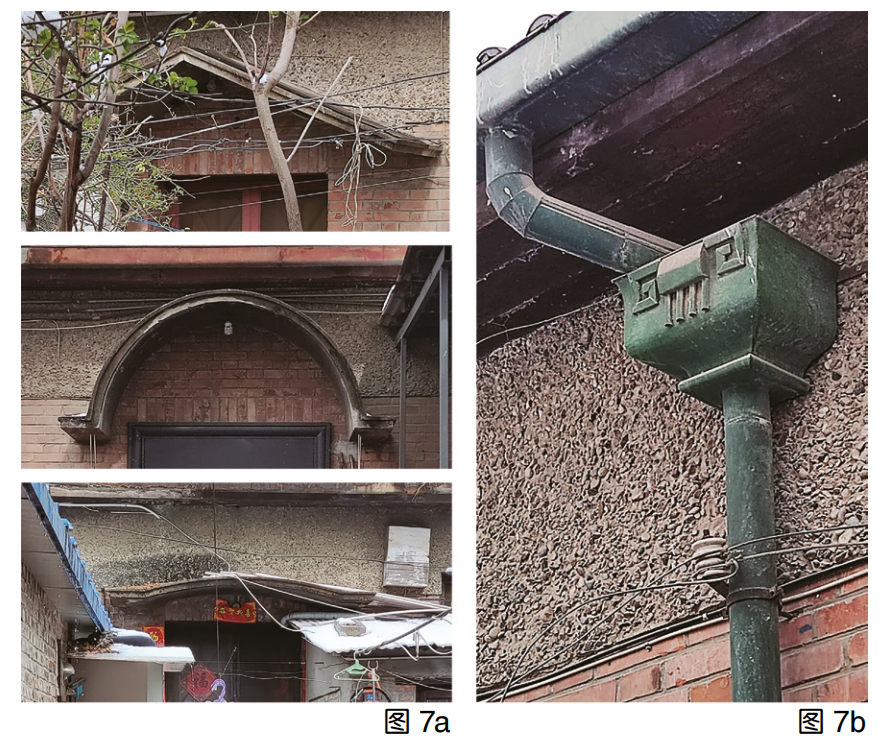

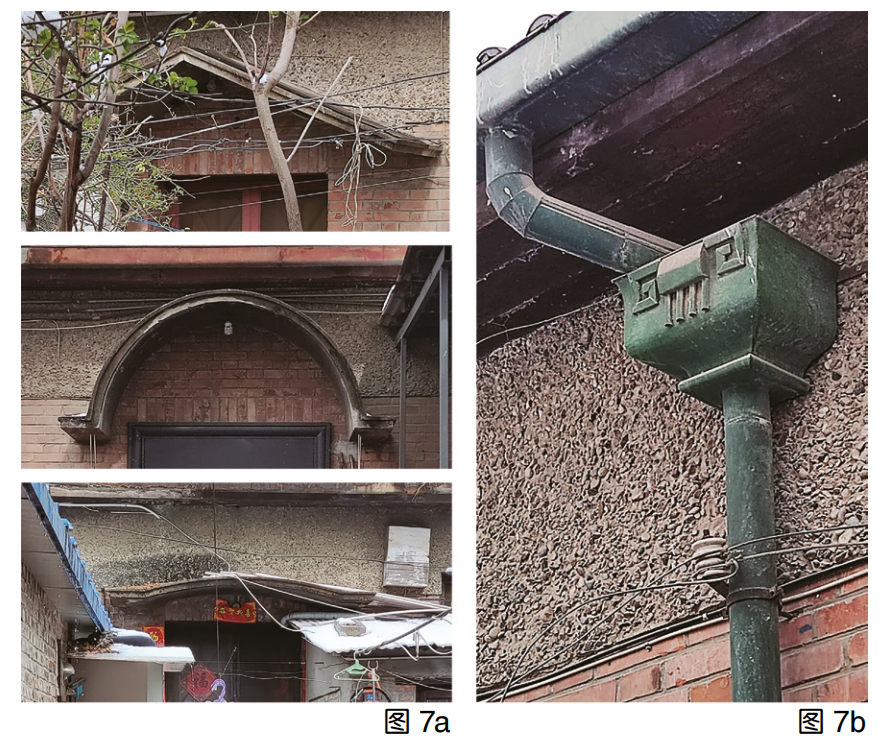

甲户型建筑立面自上到下可划分为屋顶、墙体、墙基三个部分。上部屋架采用三角形木桁架做法,屋面覆以青色石板瓦,外观整齐、轻盈。中部檐下墙面采用粗粒水刷石饰面,墙体由清水红砖砌筑。下部墙基则使用水泥抹面,以实现防水效果。在建筑构件中,有两个特点较为突出,一是位于正立面入口处的钢筋混凝土雨棚预制构件,采用线脚装饰,并有抽象拱券、三角山花等造型;二是带有爱奥尼柱头纹饰的雨水斗与整个落水管道系统相连。它们兼具实用与装饰的双重作用,是沈理源的折衷主义设计手法在建筑细节上的自然流露(图 7)

图 7 新林院甲户型的两处建筑构件的细节照片

7a. 不同类型的钢筋混凝土雨棚预制构件7b. 带有爱奥尼柱头纹饰的雨水斗

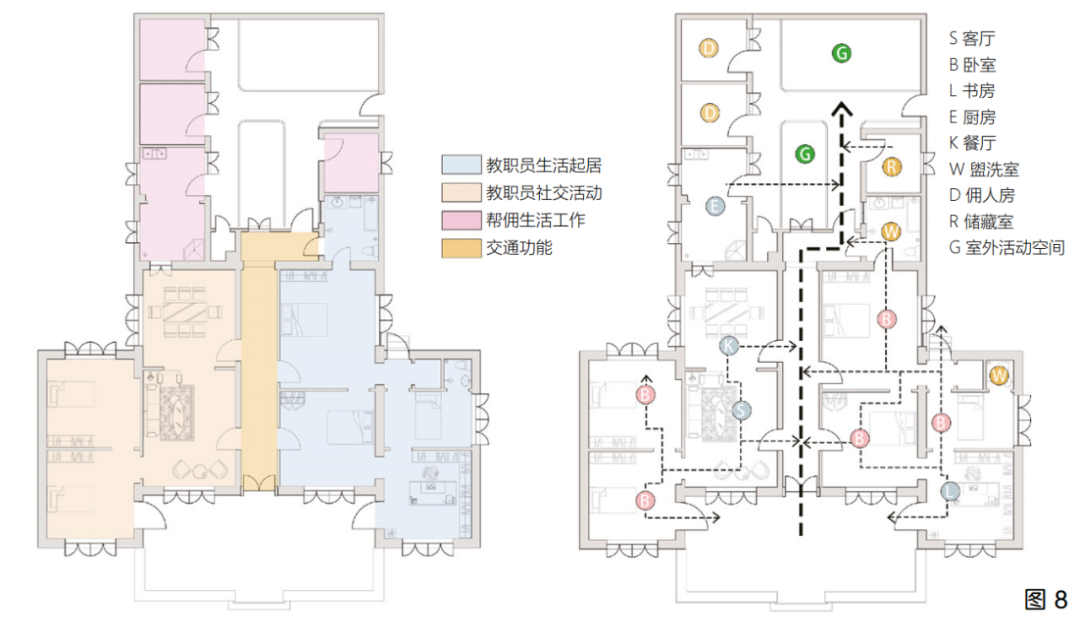

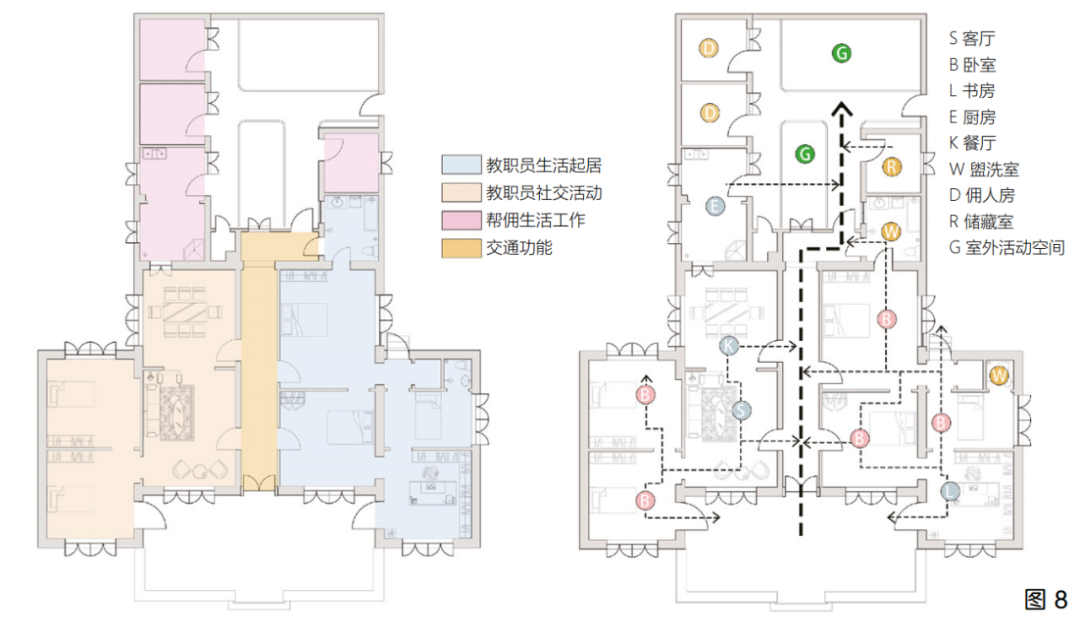

甲户型建筑平面呈“凸”字形,建筑面积 227 ㎡ ,建筑南侧由冬青、柏树分隔出花园,入口处设有大平台。从平面布局与功能流线来看,建筑以过道及其北侧尽头东西方向的墙体为界,被划分为三个主要功能区(图 8),分别是:北侧帮佣生活工作区,设有佣人房两间及厨房、储藏室各1 间;西南侧为教职员社交活动区,分别布置有客卧,靠近过道一侧有相互连通的客厅和餐厅,餐厅北墙设置的送餐窗口直接与厨房相连;东南侧为教职员生活起居区,由 3 间卧室(每个卧室均设 3 个门)、1 间书房、两间盥洗室组成,卧室、书房、盥洗室之间相互连通,其中“内部规划之精密,真是极其旁通曲折”。书房位于整个住宅中采光最好的东南角,可直达入口处的大平台。以上功能布局兼顾了住户的活动私密性、功能舒适性和空间流动性,满足了知识分子群体在居住空间使用上的需求。

图 8 甲户型平面布局与功能流线分析

新林院的室内装饰和设施设计尽力贴合教职员的居住习惯。室内墙壁为白色,窗台为象牙色,地板与踢脚线皆为赭石色。地板由高度 30 cm、间隔 45 cm 的木龙骨支撑,下方设有通风口,与建筑外墙相通,以达到通风防潮的目的。卫生间配有“大洋浴盆一、白瓷洋马桶一、洋脸盆一,盆之上装有大镜一方”。供热设备是“厨房烧煤做饭的灶连接的一座锅炉,利用灶的余热为厨房和卫生间供热水”,这是一种从国外购入的阿柯纳火炉。此外,住宅还配有电灯、电话、电铃等设施。从建筑设计到室内装修,每个细节不可不谓用心精巧,这样的住宅在当时的中国无疑是很先进的 。

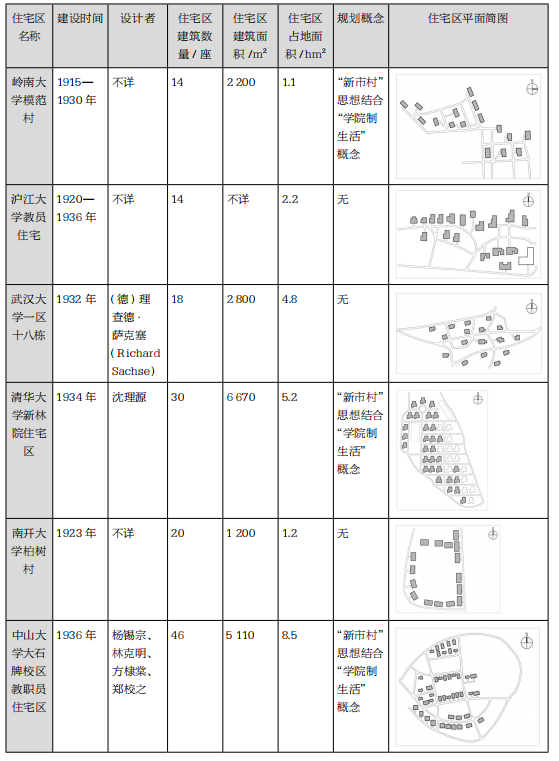

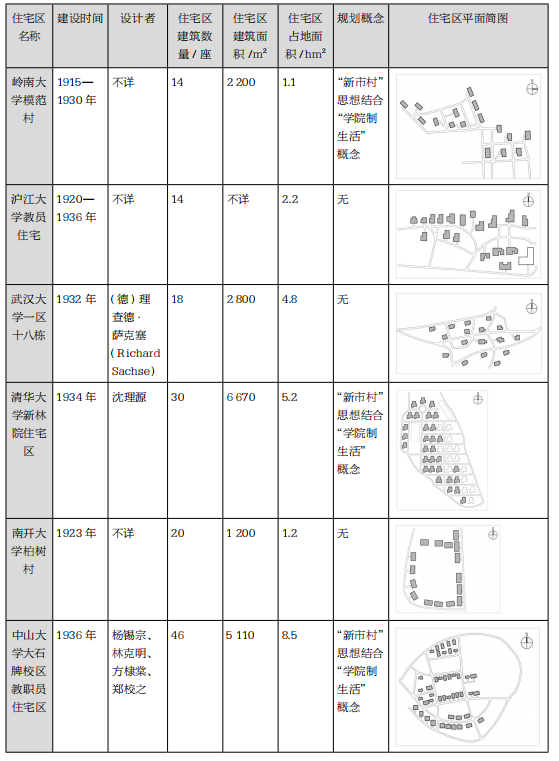

新林院住宅区作为 1949 年以前中国高校教职员住宅区设计的珍贵案例,具有重要的研究价值。下文分别通过将其与民国高教“黄金十年”(20 世纪 20—30 年代)前后落成的另 5 所高校的教职员住宅区进行共时性比较,以及对清华大学历史上筹建的教职员住宅区进行历时性分析,来论证新林院住宅区的独特性。

通过共时性比较,笔者发现清华新林院住宅区在建造规模、规划概念与建筑设计 3 个方面均表现出显著的优势。从住宅区的建造规模看,新林院住宅区的总建筑面积为 6 670 ㎡ ,在 6 所高校中处于首位,其建筑数量、住宅区占地面积仅次于预算充沛、由孙中山先生亲自创立的中山大学的大石牌校区教职员住宅区(表 1)。

从规划理念看,清华大学新林院住宅区的规划思想渊源与原中山大学大石牌校区教职员住宅区、岭南大学模范村相似。不仅吸收了“田园城市”理论中的新市村(New Town)建设思想,还融合了英、美大学建设过程中产生的“学院制生活”理念。因此新林院住宅区成为一个拥有独立住宅、规则路网的社区,且临近高校的教学区和学生生活区。得益于合理调配的资金和短且高效的建造工期,新林院住宅区整体规划得以顺利实施,在当时堪称先进。与之相比,武汉大学的一区十八栋也是建成于同一时期、风格一致的独立住宅区,但由于坐落在珞珈山南坡,错落的地形高差导致难以规划出完备的道路系统。岭南大学模范村与沪江大学教员住宅由于建设经费不足,建设情况更为复杂,周期也更漫长(表 1)。期间,项目主持者几经更易,导致原先的规划理念难以贯彻,甚至出现了教师自发建设住宅的现象,最终形成了校园住宅区与教学区相互交错、道路任意延伸的空间形态。

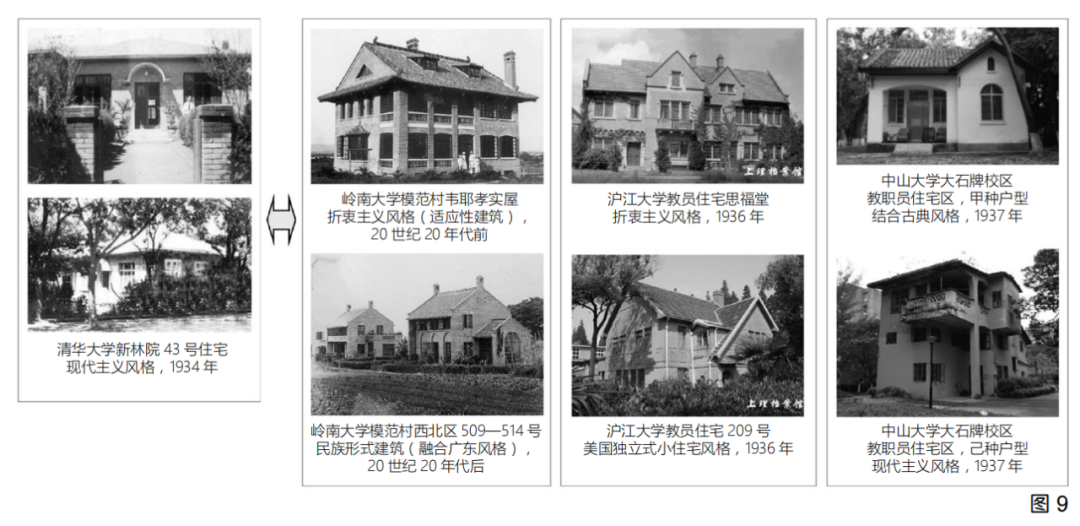

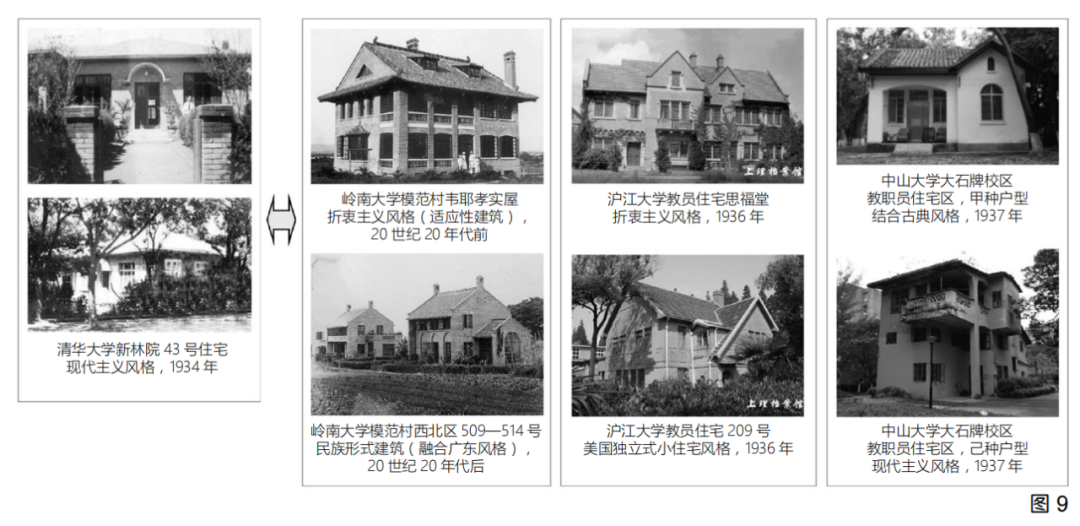

从建筑设计看,新林院在众多高校住宅区中展现出独特性与超前性。其独特性主要表现在建筑风格的高度统一。因建设周期冗长,许多高校住宅区建筑往往呈现出建筑风格的层次化交叠。例如岭南大学前期教师住宅是中西合璧的折衷主义建筑,而 20 世纪 20 年代以来,由于建筑行业提倡“中国固有建筑形式”和学校收回自办带来的经费短缺等,新建住宅转变为融合广东地方风格的民族形式建筑 。再如沪江大学作为教会学校,其教师住宅包含都铎式、哥特式、折衷主义等多种西方建筑风格。新林院的超前性体现在部分建筑单体所呈现的现代主义风格。当其他高校住宅仍以中式大屋顶与老虎窗、石台基与红砖券廊搭配的折衷主义建筑风格为风尚时,新林院已凭借其简洁的立面设计、明确自由的功能分区、流畅的交通动线以及从古典主义风格抽象出的装饰符号,成为中国高校教师住宅建筑中较早触及现代主义风格的范例(图 9)。

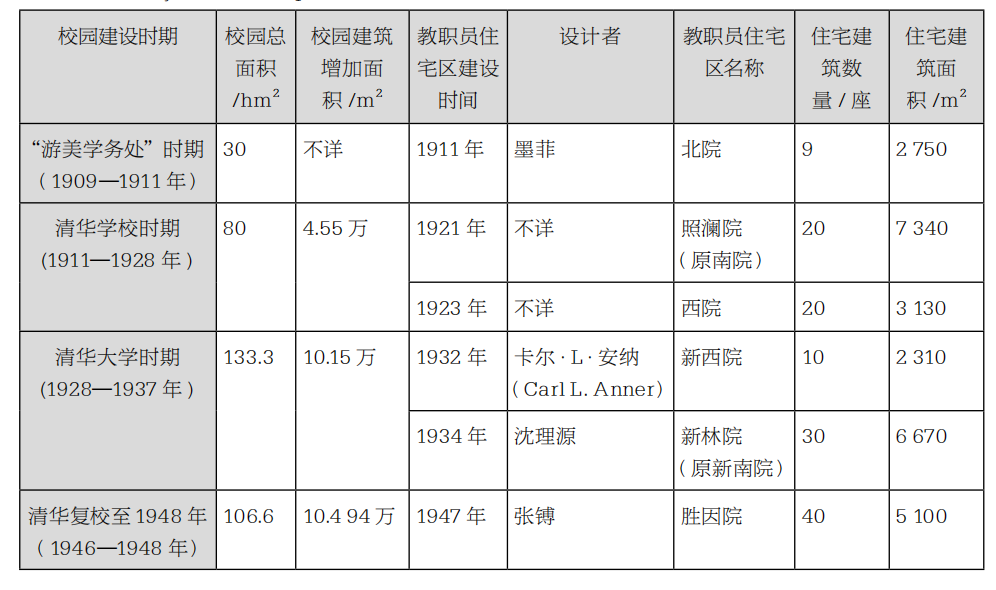

图9 新林院住宅与同时期其他高校教职员住宅风格的比较

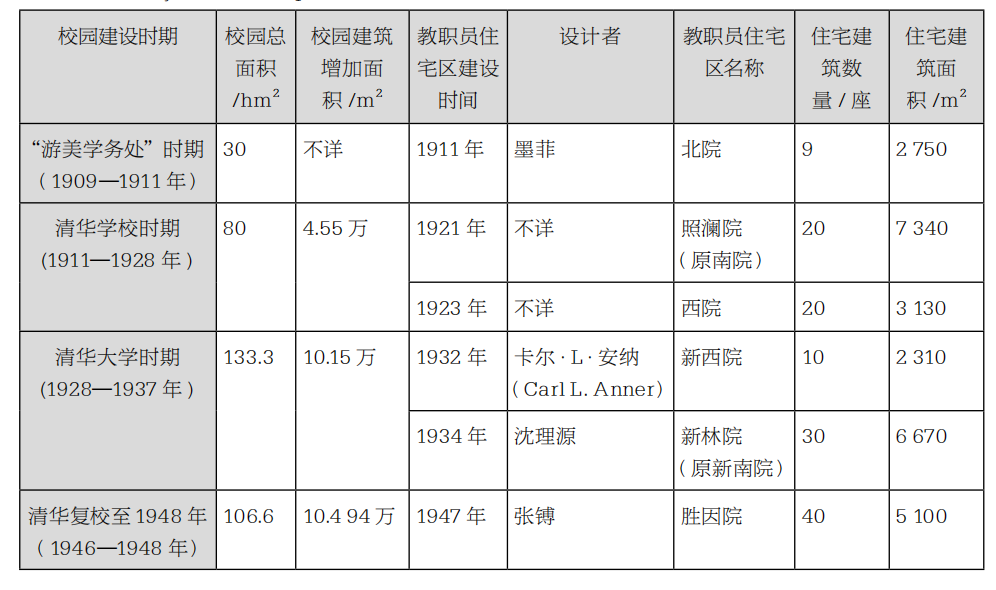

通过与 1949 年以前清华建设的其他教职员住宅区的历时性比较,笔者发现新林院住宅区在规模上显得尤为庞大,其建筑数量与建筑面积仅略逊于胜因院与照澜院。究其原因,这与其所处的清华大学校园发展高峰时期密切相关。1928 年 8 月,南京国民政府通过将清华学校改为“国立清华大学”的决议,罗家伦、梅贻琦两任校长相继主持校务,他们在校园规划、建设方面建树颇丰,开启了清华历史上的“第二次扩张时期”。截至 1937 年,校园面积扩展了 53.3h㎡ ,新增建筑面积 5.6 万 ㎡ ,总投入 200 余万元法币,无论是规模还是资金投入,均高于 1949 年以前的其他校园建设时期(表 2)。此外,新林院住宅区的规模与两位校长的治校理念联系紧密,相较于罗家伦,梅贻琦更加注重教师的居住条件。罗家伦认为舒适居所会催生师生的怠惰情绪,因此他执着于对校园整体布局的谋划和重要教学建筑的筹建,住宅建设相对滞后。而梅贻琦则致力于实现“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”的治校观和人才观。在 1931 年主持更新的“三年建筑计划”中,明确提出在校园以南区域兴建大批住宅区的计划 。随后,仅在 1932—1934 年间,校方迅速筹建了新西院和新林院两处教职员住宅区。

表2 清华大学 1949 年前各时期校园规划建设以及教职员住宅区筹建情况

视角 2 :建筑师作品编年

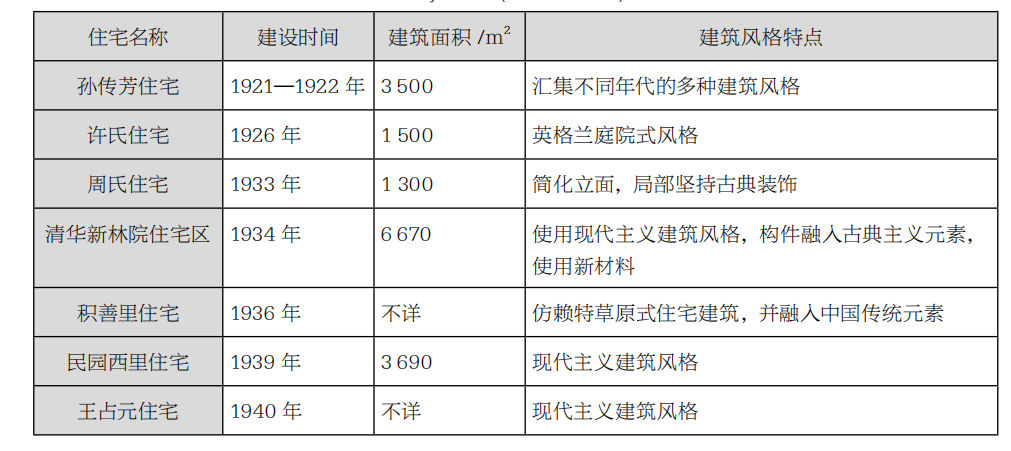

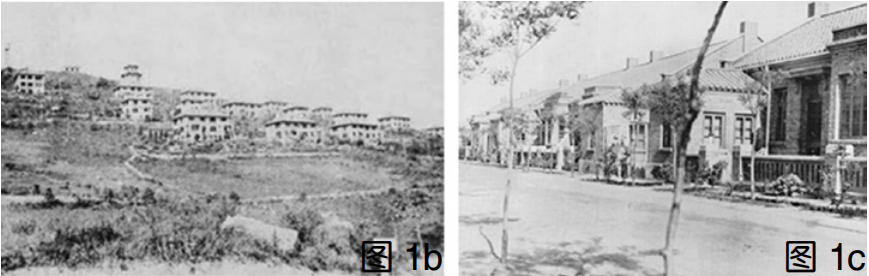

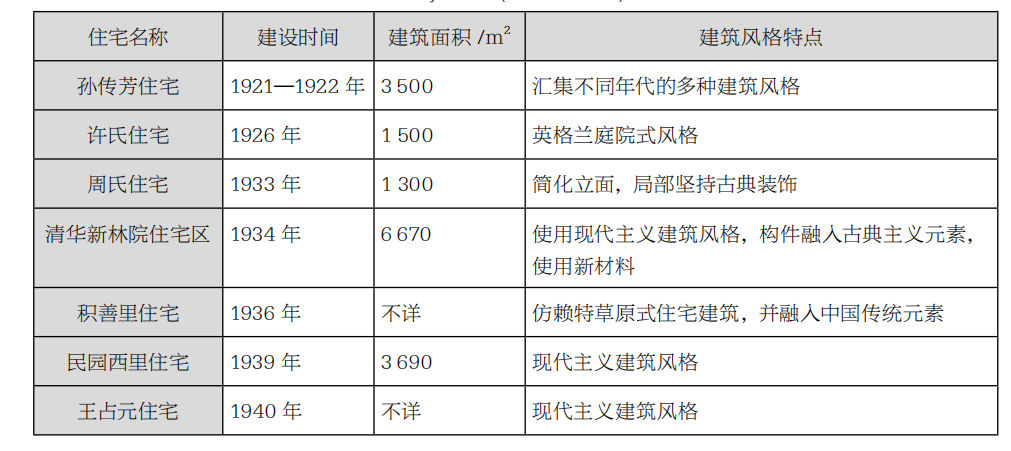

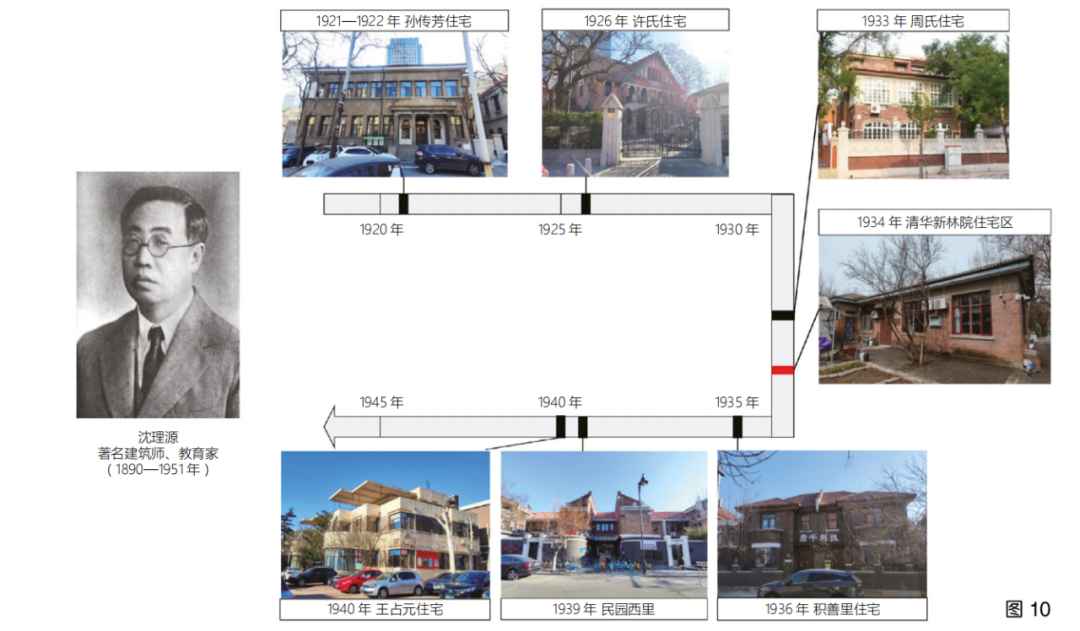

沈理源作为新林院住宅区的设计者,是中国第一代建筑专业的留学生,曾被推荐至意大利那不勒斯费德里科二世大学(Università degli studi di Napoli Federico II)接受传统学院派教育。他不仅具备过硬的绘图和几何构图能力,而且富于创新精神,乐于接受新理念、新技术,并不盲从于当时崇尚的“中国固有形式”建筑风格 。1934 年建设的新林院正处于沈理源的“清华建筑阶段(1931—1934 年)”,这一时期他的建筑作品井喷式产出,4 年内落成 7 座校园建筑。同时,他的建筑设计风格也进入嬗变期,1931 年落成的化学馆被公认为是其公共建筑从西洋古典风格走向新古典风格的重要尝试 。在住宅建筑方面,是否也经历了类似的风格变化?通过对新林院住宅区外观简洁、平面流线自由、使用钢筋混凝土预制构件等特点的总结,以及对沈理源住宅建筑作品的梳理,本文认为新林院住宅区不仅是沈理源的重要住宅作品,也是其住宅设计理念由折衷主义向现代主义过渡的重要节点。

沈理源在 1921—1940 年间共有 7 处住宅作品落成(表 3),其建筑风格以 1934 年的新林院住宅区为分水岭。他前期设计的 3处住宅均具有强烈的折衷主义风格,其中,孙传芳住宅(1921—1922 年)杂糅了不同年代的多种建筑风格与设计技法,虽然平面布局注重功能性,但其屋檐起翘脱胎于中国传统建筑,建筑入口的 4 根立柱采用爱奥尼柱式;许氏住宅(1926 年)采用了英格兰庭院式风格;而周氏住宅(1933 年)尽管装饰简化,但仍然坚持采用古典建筑的柱式与拱券长廊,并雕琢有精细花草和人像浮雕。新林院项目之后,沈理源的建筑风格开始向注重功能的现代主义侧重,他后续设计的 3 处住宅外表简洁,内部功能流线清晰,并逐渐使用钢筋混凝土。例如,作为华信办公、沈理源生活场所的积善里住宅(1936年)极具先锋性,模仿了赖特草原式住宅风格,四坡屋顶如盖,而山墙融入中国马头墙特征;民园西里住宅(1939 年)则是一栋3 单元的联排式高级里弄住宅,主体仍使用砖木结构,各单元功能完备、流线顺畅,卫生间部分由钢筋混凝土板构筑,配备有现代洁具,被誉为其“现代主义建筑实践的典型之作”;王占元住宅(1940 年)彻底拥抱了现代主义风格,摒弃了繁复装饰,立面简洁,讲究建筑的自由平面,并大胆使用钢筋混凝土建成了悬挑长度达 4 ~ 6 m 的凉棚,展现了独特的结构设计(图 10)。

图10 沈理源执业生涯中的 7 处住宅作品现状

新林院住宅区为何对沈理源建筑风格产生如此深刻的影响?笔者认为主要原因有两点:首先,沈理源本身是一位思想先进、善于接纳新事物的建筑名师,直至 20 世纪20 年代中期,他的设计思想仍与国外建筑发展趋势保持同步 ,他能够灵活运用从西方渐次引入的“田园城市”“现代主义”理论以及新技术和新材料,此外,他与校方的融洽关系、项目自身的庞大规模与整体性,使新林院住宅区成为他做出变革的“重要契机”与“实验场”;其次,当时的全球经济危机导致庚款基金暂停偿付,这使清华校方批准的新林院建设预算并不高,但仍要求在有限资金下建造高质量的住宅。加之土地购置未能达到预期,这导致了建设用地极不规整。沈理源最终不得不顺应资金与地块条件的限制,积极调整设计方法与建筑风格,以面对这些挑战。

新林院自 1934 年建成以来,迅速聚集了大量 20 世纪中国的顶尖学者,这里不仅是他们产出学术著作、艺术作品,进行学术交流的主要场所;而且成为爱国事件的空间载体。时至今日,新林院住宅区仍承载着见证重大历史事件、记录近现代学术精神、增强社会凝聚力的重要历史和社会价值。笔者基于名人传记、专著序言等资料,从爱国事件、学术成就以及教师日常生活和教学这三个方面加以论述。

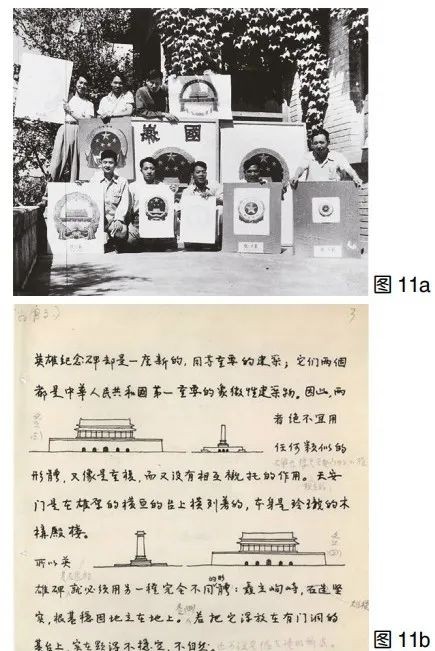

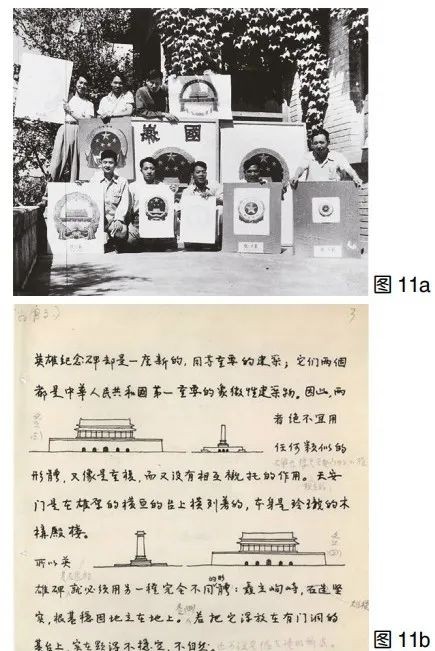

在爱国事件方面,最为人熟知的是梁思成、林徽因夫妇(以下简称“梁林夫妇”),在新林院 8 号中为新中国建设做出的诸多努力。1948 年底,梁林夫妇受解放军委托在新林院 8 号标示北平重要文物建筑,并组织建筑系同事编制《全国重要建筑文物简目》。这一举措使得中国 400 余处古建筑免遭战火破坏,也为 20 世纪 60 年代中国重点文物保护单位制度建立及第一批名单的确定奠定了基础 。中华人民共和国成立后,新林院 8 号见证了国徽及人民英雄纪念碑在梁林夫妇及其团队的努力下,从设计、草图、修订、评审到定稿的全过程,梁林夫妇后人及同事至今仍多有记述(图 11)。更为重要的是,新林院 8 号见证了梁思成对待新政权态度的巨大转变,从毫无概念到无比信任,梁先生曾回忆道:“童年读《孟子》,‘箪食壶浆,以迎王师’这两句话,那天在我脑子里具体化了。过去,我对共产党完全没有认识。从那时候起,我就‘一见倾心’了。”

图11 新林院 8 号内发生的爱国事件相关照片与文件

11a. 1950 年在新林院 8 号平台上展示的众多国徽方案11b. 梁思成致彭真信

《梁思成关于纪念碑设计方案写给北京市市长彭真的一封信》(1951 年 8 月 29 日)

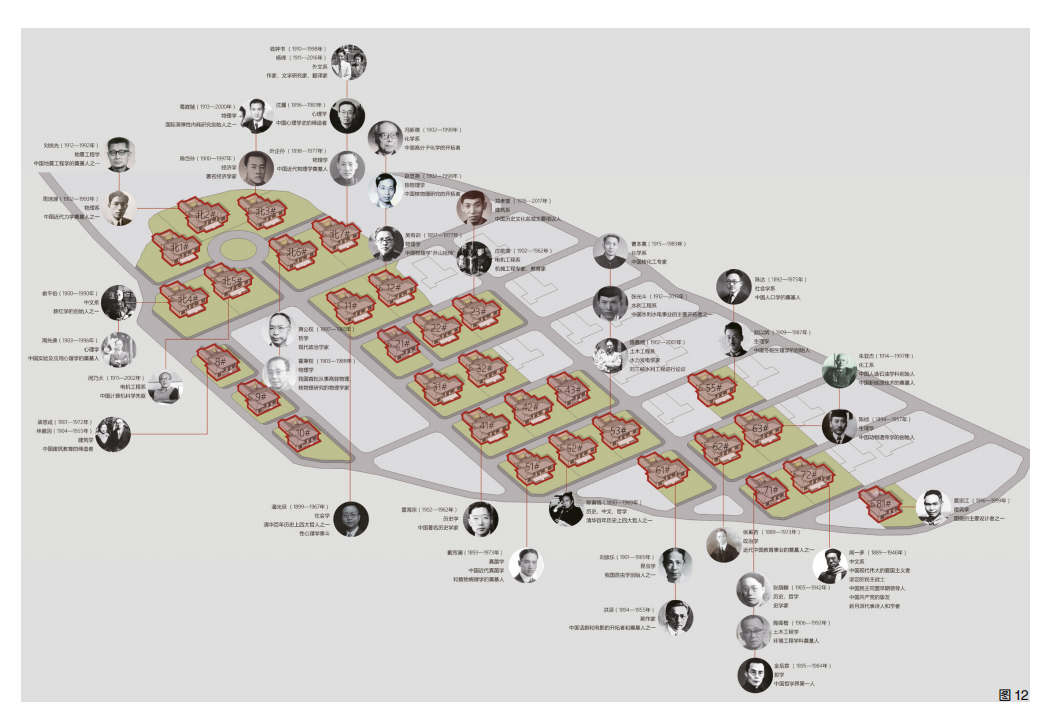

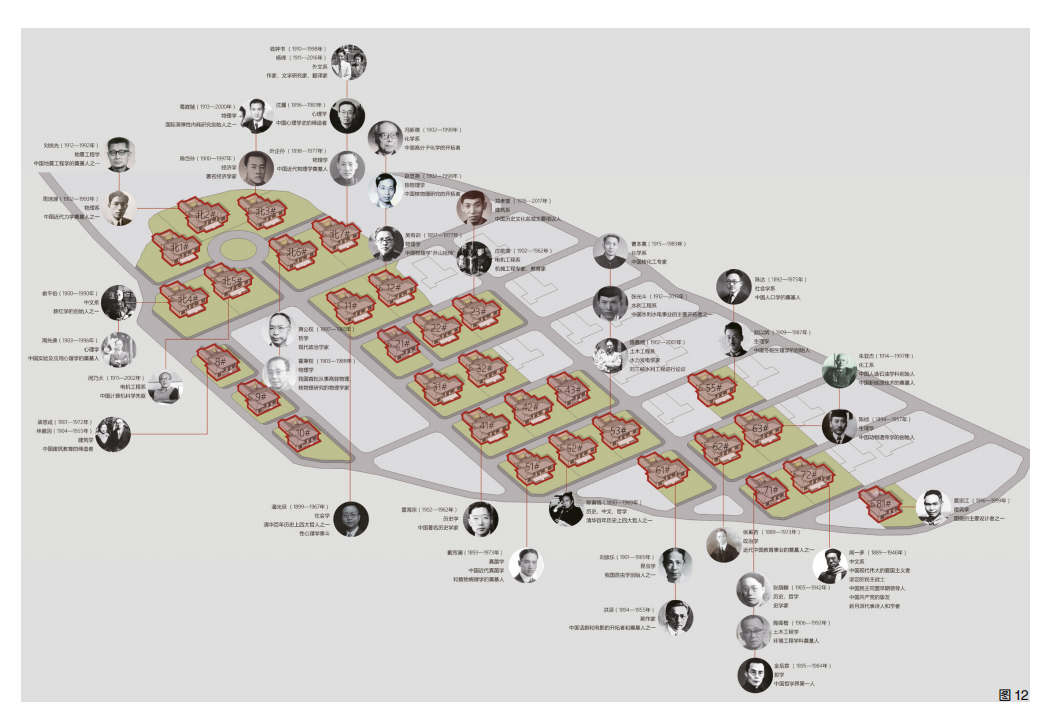

在学术成就方面,新林院住宅区以其舒适的环境吸引了闻一多、叶企孙、潘光旦、陈寅恪、钱钟书与杨绛夫妇等近百位知名学者来此居住,其中不乏中文、哲学、社会学、物理学、化学等学科的奠基人,良好的创作环境与学术氛围使新林院成为他们学术生涯中创作高峰的历史见证(图 12)。以下举两例,一是闻一多在新林院 72 号书房“匡斋”中撰写的《匡斋尺牍》《匡斋谈艺》,开启了他“还《诗经》以本来面目”的系列研究之路,梁实秋称他这一时期的研究“指出了一个崭新的研究方向”,这也标志着闻一多的学问进入了成熟阶段,逐渐从诗人向学者转变;二是中国现代语言学奠基人王力在新林院 43 号居住期间,撰写了大量富有基础创见性的学术文章,其中包括将传统音韵学与现代语言学理论相结合的《汉语音韵学》、试图建立现代汉语语法体系的《中国文法学初探》以及中国第一篇系统阐述汉语语法发展史的论文《中国文法中的系词》。

教师日常生活、教学方面,新林院住宅区秉持源于“学院制生活”的理念而成为记录教职员生活、教学状态的空间场所。新林院住宅区区位便利、环境舒适,促进了教师间及师生间的思想交流与知识传播,形成了学术讨论的自由氛围。例如,在梁林夫妇居住的新林院 8 号中,下午经常举办涉及哲学、美学、艺术学、社会学、城市规划、建筑设计等多个领域的学术沙龙。梁林夫妇的女儿梁再冰清晰记得,每周回到新林院 8号时都发现,这里是一个各种活动——学术的和生活的中心。此外,许多教授在新林院居所与学生进行聚餐与闲聊等非正式交流,气氛融洽,时常“笑语横生、诙谐百出”。

本文辨析了新林院住宅区的遗产价值,认为从规模、规划理念、建筑设计方面,新林院住宅区均是研究 1949 年以前中国高校教职员住宅区设计的珍贵范例,是沈理源住宅设计理念由折衷主义走向现代主义的重要节点,是记录重要爱国事件、学术成就、知识分子生活状态的空间载体。本研究尝试跳出近现代居住建筑群价值评价的固有思维范式,从宏观历史语境进行阐释。

目前,新林院在建筑单体层面上正在进行一些更新探索,这些尝试大多由社会资本介入,但仍然难以维持。笔者希望通过对新林院住宅区的遗产价值的辨析,为未来的整体保护与合理利用提供帮助。

感谢新林院住户马淑敏女士、关月辉女士对本文访谈与资料的支持,北京建筑大学范霄鹏老师、伍沙老师与福州大学季宏老师在撰写过程中给予的诸多建议。

邓啸骢,清华大学建筑学院(北京 100084)博士研究生

戈祎迎,福州大学建筑与城乡规划学院(福州350108)副教授

张苗,安阳工学院土木与建筑工程学院(安阳455099)讲师,北京建筑大学建筑与城市规划学院(北京 100044)博士研究生,本文通讯作者

完整阅读见《建筑遗产》2024年第1期(总第33期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

邓啸骢,戈祎迎,张苗.历史语境下清华大学新林院住宅区遗产价值辨析[J]. 建筑遗产, 2024(01): 44-53.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):历史语境下清华大学新林院住宅区遗产价值辨析

规划问道

规划问道