点击关注,了解更多行业资讯

●

文化与自然融合视野下的灌溉工程遗产

●申报部门:文化与自然资源研究所、旅游地学与地质公园规划研究室

●参与部门:遗产保护与城市更新分院传统村落所

●项目地点:山西省洪洞县

●项目规模:182.26平方千米

●完成时间:2023年11月

●合作单位:中国水利水电科学研究院 水利史研究所

项目背景

世界灌溉工程遗产是由国际灌排委员会(ICID)评选的一项新兴的国际遗产类型,从2014年启动至项目开展前,已有9批140个成员,其中我国30处。遗产旨在挖掘和宣传灌溉工程发展史及其对文明的影响,促进灌溉工程遗产保护,为可持续灌溉发展提供历史经验和启示。

霍泉灌溉工程是黄河中游农业灌溉史上重要的引泉灌溉工程,泉水位于山西洪洞县东部的霍山脚下,工程以泉水为核心,集观泉、蓄泉、引泉、用泉、保泉为一体,建立起整套泉水资源开发利用体系。自唐贞观年间有明确文献记载至今,该体系已传承了近1400年,仍保持活态,发挥着灌溉、供水、生态、旅游等多方面功能,极为难得。

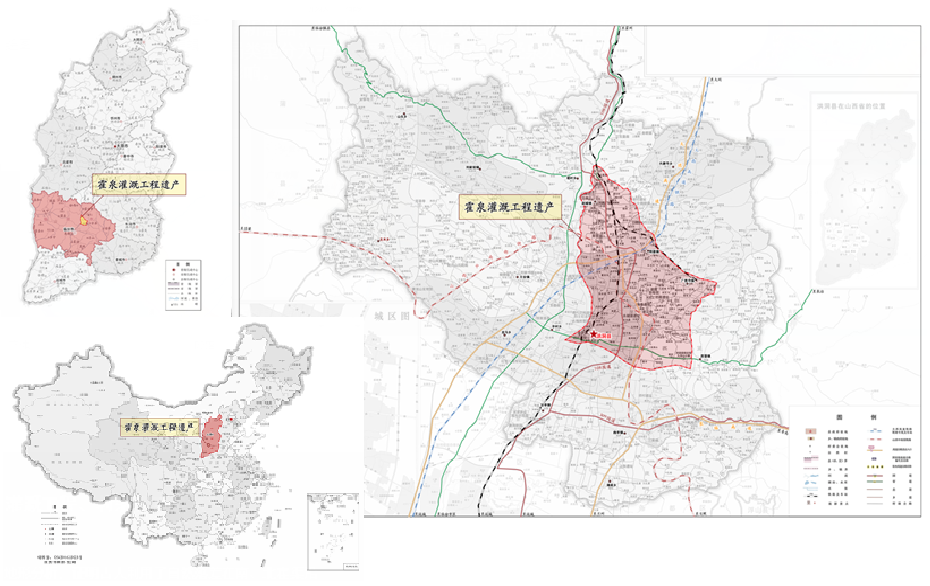

遗产区位

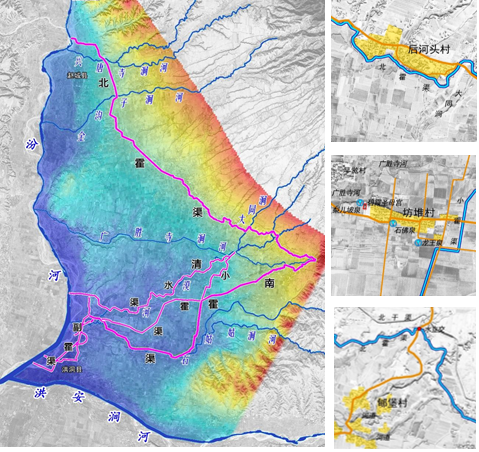

灌区与主要遗产要素示意(绘图:姜滢)

为更好地保护与发扬霍泉水利文化、促进遗产保护与当地经济社会可持续发展,同时填补山西在世界灌溉工程遗产项目中的空白,我院与中国水利水电科学研究院合作开展了山西霍泉世界灌溉工程遗产申报技术咨询服务工作。

项目内容

霍泉灌溉工程遗产具有高度文化与自然融合性,依托特殊地质、地理条件,灌区历史上留下了大量工程遗存、文物、碑刻等,并孕育了丰富的水神信仰与民俗风情。

团队按照世界灌溉工程遗产申报技术标准,全面梳理霍泉灌溉工程遗产的构成要素,对灌溉体系的历史演变、管理制度、水利碑刻等内容进行调查研究,分析遗产的真实性、完整性,评估遗产价值,并有针对性地制定保护要求,对遗产的展示和利用进行规划。

霍泉灌溉工程部分遗产要素

同时,团队还根据霍泉灌溉工程体系特点制定申报策略,列出渠首重点区域历史风貌修复、遗产环境卫生整治、展示馆与标识系统建设等14项具体任务,指导申遗工作有序进行。

技术亮点

1. 多学科融合,系统把握自然人文耦合的复杂遗产

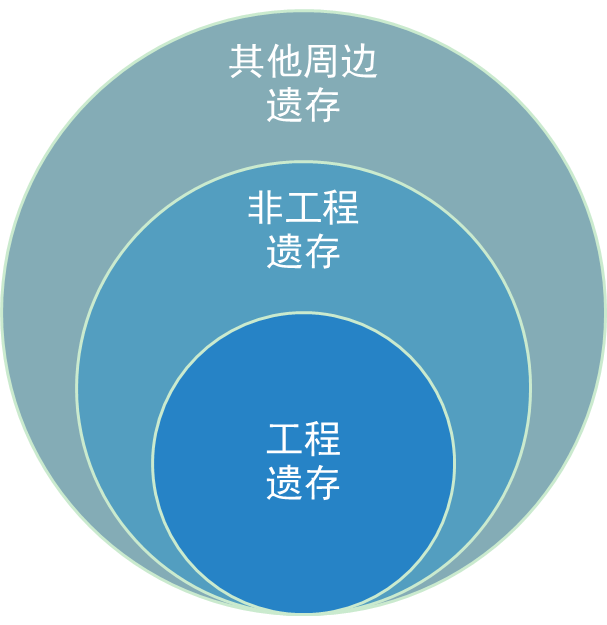

灌溉工程遗产围绕水的利用管理,串联了生态、农业、科技、社会、政治、经济、文化等多个专业领域。我们认为,虽然灌溉工程遗产的核心在于“工程”,但他的内涵不只局限于工程本身。从自然与人文的综合视角认知遗产,附着在工程体系上的水资源管理、以及水资源利用催生出的水文化,延伸到农业景观、自然环境甚至有关的灾害遗迹,都可以成为灌溉工程体系的重要组成部分。

我院与水科院联合,建立覆盖文化遗产、文物保护、地理地质、水利史、水利工程、农田水利等多学科的申遗团队。面对系统复杂遗产,团队以水利科技史为基础评估价值,挖掘并建立了工程遗存-非工程遗存-其他周边遗存三个层次的遗产要素体系。

另一方面,为了更全面地挖掘遗产价值,团队充分发挥我院优势,除了常规的水利工程与科技价值视角外,还强调遗产与社会、政治、文化、生态、民俗等多领域的联系。针对遗产自然和文化结合的特性进行了一系列多学科融合研究。

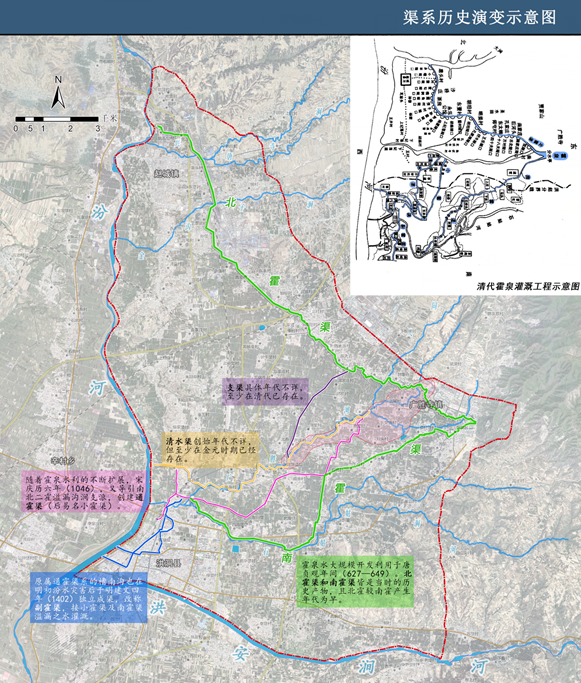

包括从地理地质角度深入研究泉水的形成与保护机制;通过大量史料还原复杂的渠系演变,并与社会发展建立联系;充分研究探讨渠道地方自治与官方管理相辅相成的历代水利管理体系,梳理霍泉灌溉管理制度的演变过程;详细研究了现存霍泉的水利碑刻,归纳四大类碑文内容,并研究其反映的霍泉灌溉系统历史变迁;并且尝试利用GIS等技术手段,分析自然环境、灌溉工程与村落空间布局的相互关系。

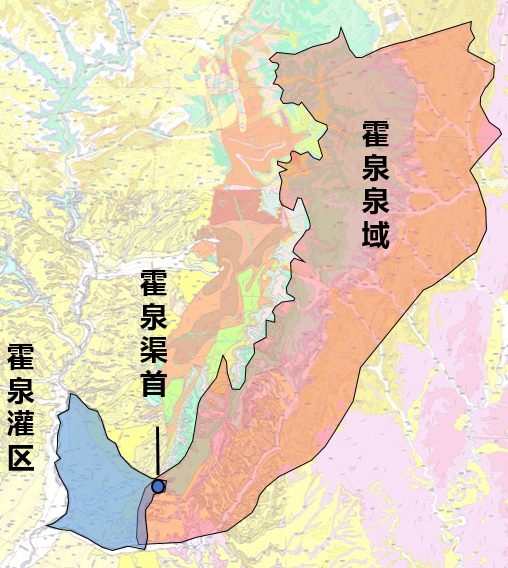

霍泉灌溉渠系分布与演变

灌溉工程体系中的渠系分布与村落空间

霍泉泉水形成机制与保护研究

挖掘提炼出霍泉灌溉工程遗产科技、社会经济、历史文化、生态四方面价值。作为典型的自流灌溉系统,霍泉灌溉工程科技价值体现在通过最少的人为干预,实现水力资源最大限度地利用,如充分利用灌溉余水,实现水资源的三次利用,精确控制渠道的坡降,最大化灌溉面积,巧妙利用自然落差梯级布置水磨,发展当地加工业经济,以及一些设计建造技术先进的工程设施等。

通过统计分析周边地区历史人口数量的变化,反推社会经济的发展情况,霍泉稳定的水量与整套灌溉工程发挥的关键作用保证了农业生产,保持了地区人口数量的稳定,直观反映出工程的社会经济价值。

同时,霍泉灌溉工程历史悠久,对区域乃至国家层面的经济、社会、政治等都有着较为深远的影响,灌区内衍生的文化内涵丰富、多姿多彩。利用地势地形进行的自流灌溉与灌区内形成的保护环境、涵养水源、栽树护渠等朴素的环保理念,均体现了古人尊重自然、利用自然、顺应自然的生态理念。

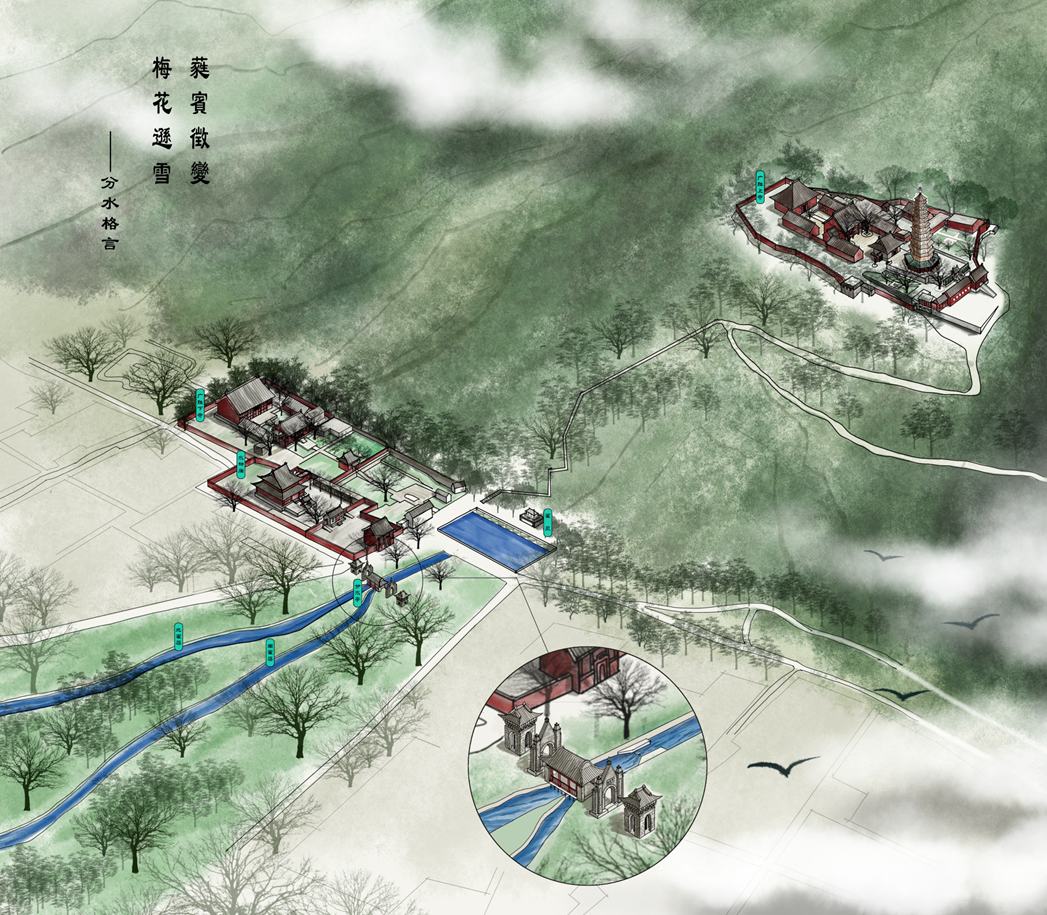

霍泉渠首枢纽示意图(绘图:姜滢)

2. 建立水功能优先的活态遗产保护管理框架

与大部分遗产保护不同,灌溉工程遗产的设立初衷之一是延续遗产的水利生命,对于遗产的保护需要特别注重其水功能的延续。

霍泉灌溉工程遗产现状依然使用并与当地工农业生产关系密切,遗产真实性的核心在于保护其引用泉水的原真性、重力自流的核心输水方式、维持周边环境与工程关系,以及与工程相关的社会生活方式传承。完整性则强调工程系统基本功能的完整、主要结构与形式的完整,以及规模的完整。在真实性与完整性得到保护的前提下,应以活态保护为导向,制定系统保护利用策略。

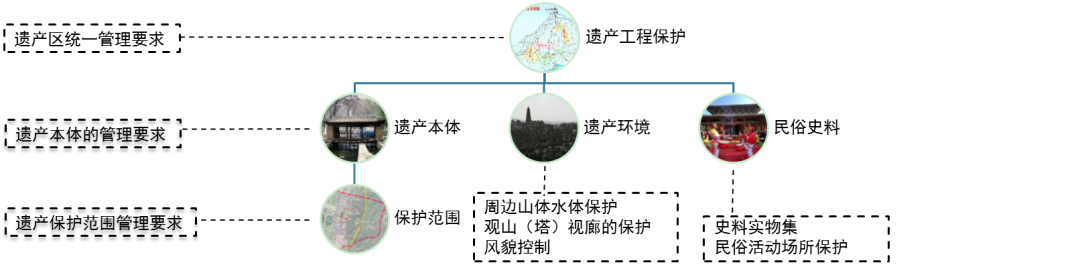

遗产保护框架

团队首先建立了包括遗产区本底、遗产保护对象与保护范围三个层次的保护框架,并专项衔接了重点文物与霍泉泉域保护。同时,团队按照“系统规划、功能优先”的总体原则,在制定的分类管理要求中,特别注重拟定专门的在用水利设施保护条款,以保障其防洪、排涝、灌溉等水利功能。

3. 促进乡村振兴,探索水利遗产的“轻量化”可持续利用

灌溉工程遗产是一个与乡土村落结合紧密的遗产类型,重视遗产的功能性与促进区域经济发展。我们从水利、教育、游赏、品牌打造四方面实现遗产的可持续利用。

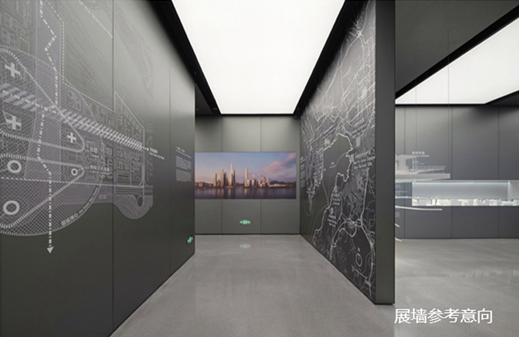

坚持水利功能优先,打造探访、体验式的遗产展示。以渠首为展示核,南北探访路串联遗产展示项目。挖掘遗产价值内涵,提炼展示主题,利用现有的建筑与历史遗存,配合解说系统与互动性体验活动,使抽象的遗产文化内涵可感知。

“泉河绿道”展示游赏项目

霍泉灌溉工程遗产展陈馆效果图

游赏方面,基于地方实际,结合村落开展“轻量化”可持续旅游项目,目的是以重内容重体验的遗产旅游项目为支点,撬动乡村经济发展引擎,实现乡村振兴。

同时,抓住灌溉工程遗产与农业产品之间的天然联系,大力培育遗产文化品牌,尤其是与水土、气候等自然条件关系密切的特色产品,促进农旅融合,为灌区农产品及衍生品赋能增值,带动乡村发展。

实施工作与项目成效

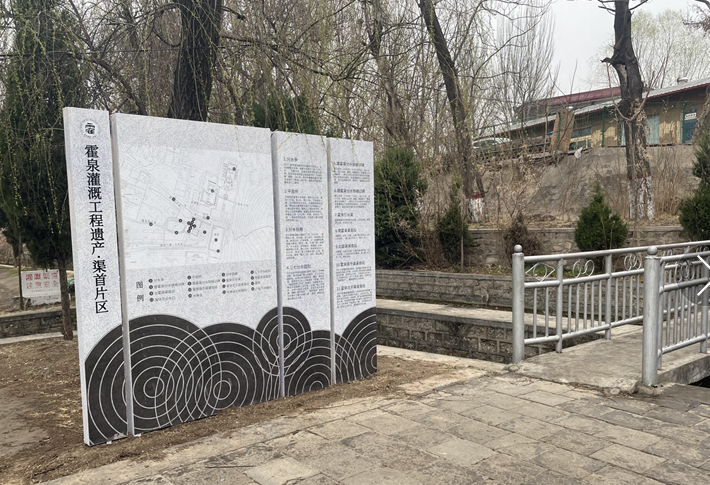

为了更好地展示遗产价值,还对部分重点历史工程遗存进行了风貌恢复与环境整治,并设置了覆盖全灌区核心遗产要素的标识系统,收效很好,工作获得了灌排委员会评估审查专家的一致好评。

水神庙风貌修复

渠道清淤整治与标识系统

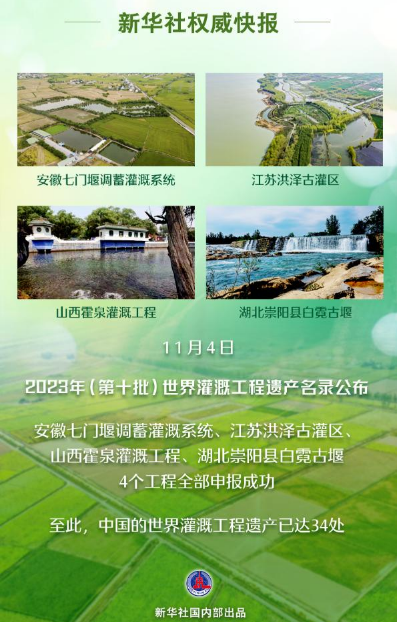

2023年11月4日,霍泉灌溉工程正式公布成为世界灌溉工程遗产,这一成绩大大提升了当地知名度与影响力,唤醒了民众自豪感与保护意识,同时显著拉动地方旅游经济发展。下一步清华同衡与当地政府还将持续合作,共同推动遗产保护与可持续发展。

图片来源:新华网官网

人民日报图文数据库(《人民日报》2023年11月05日01版)

项目工作团队

项目总负责人:霍晓卫

项目负责人:张捷、骆文、辛蔚

专项负责人:覃江义

主导所参与人:马骢、张晓俊、翟林、孙兴文、赵晋

协作所参与人:陈曦、汪甜恬、范秉乾

扫码订阅|查看更多院优项目

相关链接

编辑/排版|王淑芸

封面图设计|郑慧晴

内文配图|供稿部门

供稿|清华同衡 遗产事业部 文化与自然资源研究所

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):遗产保护 | 文化与自然融合视野下的灌溉工程遗产

规划问道

规划问道