编者按:中规院深圳分院自2003年起,21年全过程伴随深圳光明新城建设发展,从2007年光明新城率先提出”绿色城市”建设理念,到2018年进入科学城建设引领阶段,再到如今光明科学城站上国家科学发展的舞台,成为湾区国家科学中心的重要承载区。深圳光明科学城建设理念不仅展现了科学城建设的核心价值观,更是新时代中国科学城建设范式的一种探索。

壹 · 谋划

深圳为什么要建科学城?

“

关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。

——习近平总书记

抢占未来科技发展制高点

科学城是集聚大科学装置的特殊城市地区,21世纪以来科学历史性突破依托于大科学装置,超过50%的诺贝尔奖依托于大科学装置。在国家层层面,科学装置的先进性决定科学研究的核心竞争力,是抢占未来科技发展制高点的重要抓手。

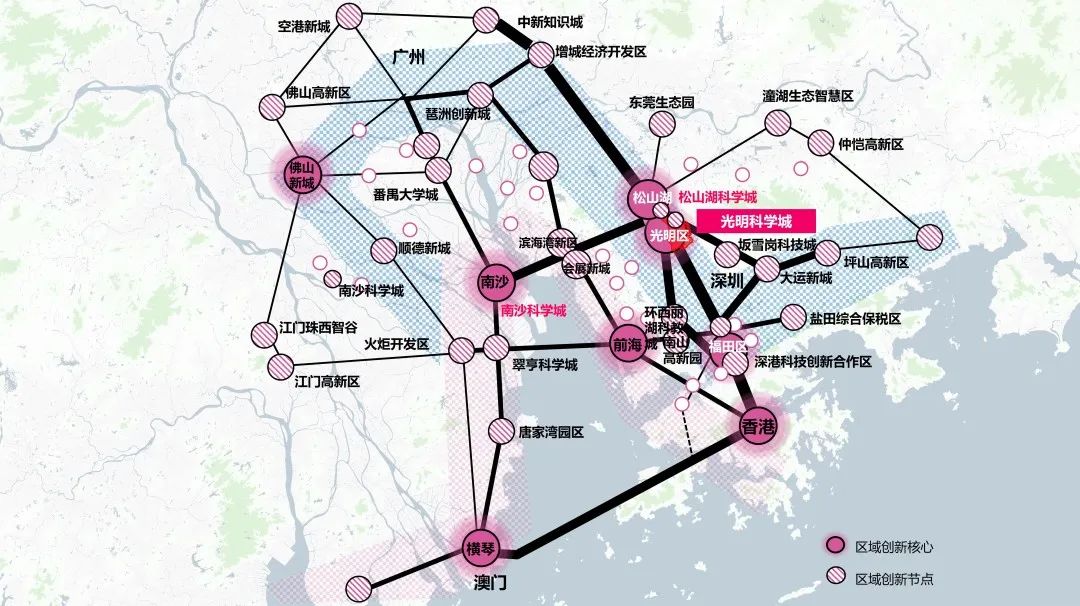

支撑湾区创新集群建设

在粤港澳大湾区层面,亟需一个国际科技创新中心来提升湾区基础科学研究能力,构建区域综合创新生态体系,去支撑科创集群进一步的发展。

提升深圳可持续创新能力

深圳作为以科技创新闻名的城市,亟需弥补基础研究薄弱,研究机构、高等院校欠缺明显的短板,从应用创新走向源头创新,提升城市可持续创新能力。而光明是深圳最年轻的行政区,是广深港澳科创走廊的重要节点,绿色优势突出,产业基础良好发展潜力巨大,将使粤港澳大湾区成为中国最具完整科学、科技、应用链系的地区!

光明科学城承载了粤港澳大湾区国际科技创新中心核心功能承载区、综合性国家科学中心重要组成部分的定位,将建设成为开放创新、人文宜居、绿色智慧的竞争力影响力卓越的世界一流科学城。

贰 · 设计

光明科学城的规划特色?

“

趋势是培养有生命活力的、可以呼吸的社区,而不是无菌的偏远研究基地。

——《商业周刊》

科学城的物质核心是大装置,精神核心是科学家。一方面,要集聚世界级大科学装置,发挥交叉互补优势、协同创新。另一方面,必须能聚集世界顶级的科学家和科研人才,才能产生巨大的影响力。此外,科学城离不开优质高校和研究机构,规划将各类先进的科研单位,包括科研院所、高校、实验室、企业研究所等形成集聚,互相协同,以大科学装置为核心动能,推动建设全过程创新链,实现研学产融通,从科学向科技的转变。

由飞地到城市,从封闭到开放。世界各地的科学城经历了从飞地到城市、从封闭到开放、从郊区到城区的发展阶段,已经进入到紧邻城市的融合发展的城市化科学城区模式。

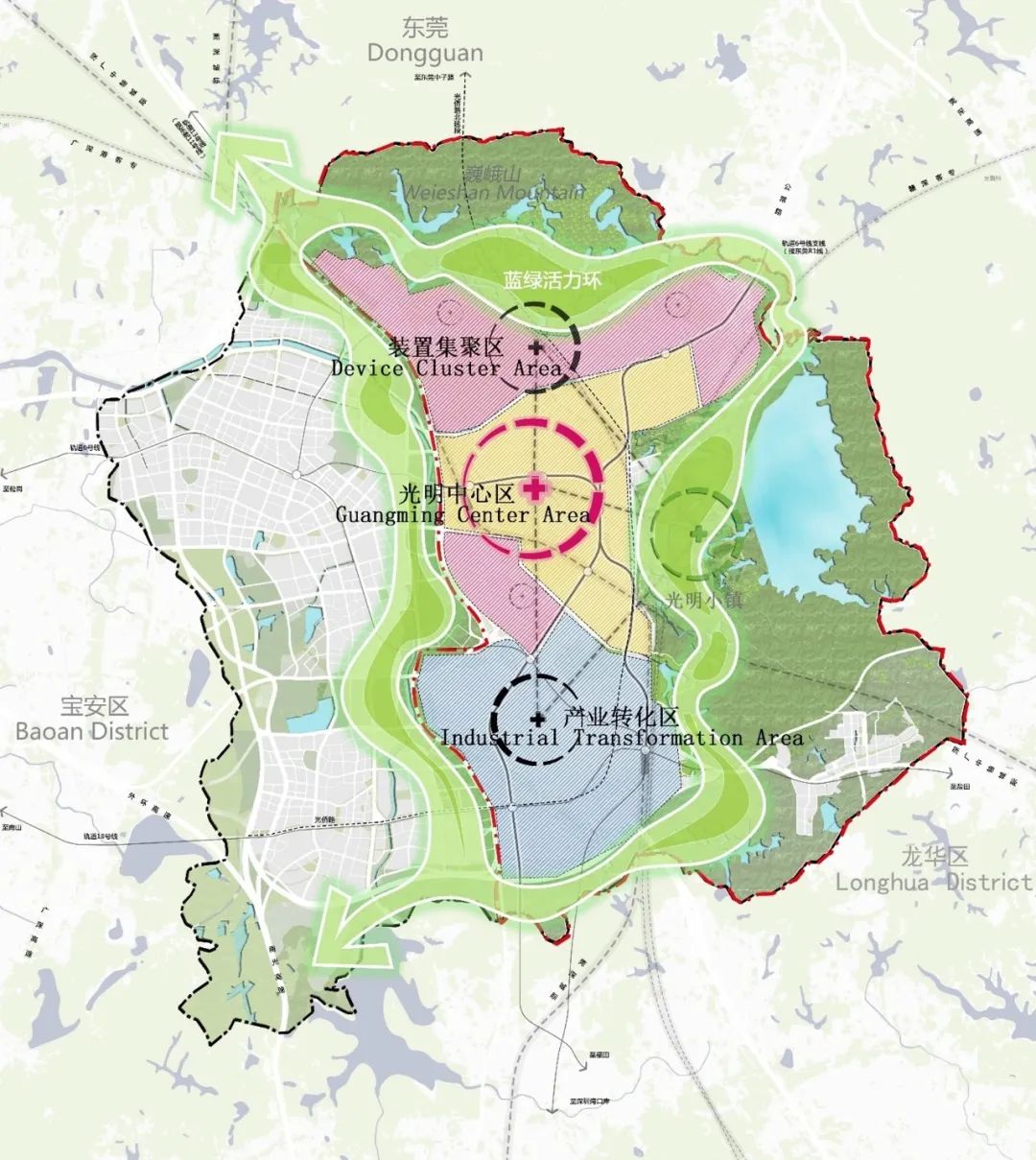

结合光明的山水格局特色,如何在山环、水脉、田园的自然野趣上塑造以科学底蕴为核心的未来城市,体现光明科学城的规划特色?

2.1 以人为本

科学城中心区:支持科学发展的特色服务

科学城的人群画像呈现年轻化、高学历、高收入、国际化的显著特征。科学家虽然比例小,但有特殊的工作、生活和服务设施需求,对设施类别的影响大,对应着简单便捷质朴的基本公共服务和支持科学创新的特殊化公共服务需求;而城市居民高素质的人才多,对城市的服务设施的品质要求高。基于这些服务设施的诉求,规划提出提供支持科学发展的特色公共服务计划,包括各类正式、非正式的公共交往需求的场所,形成了“一岛一园四中心”的空间结构。

光明科学城中心区

科学城中心区有2平方公里以上的超大型城市绿芯,基于特色的生态本底,将科学轴线和公共设施的核心放在里面,围绕绿芯形成科学环廊,构筑“一心一环”的空间结构。形成国际化的大型公共设施集群,布局特色会议、文化设施、国际化设施,构筑中心区的新型交往模式。、

紧扣中心区未来核心使用人群——科学家的工作生活需求,一方面整合交通枢纽、开敞绿地、公服设施形成科学岛-科学方舟轴线,作为服务科学家学术交流的科学中枢。一方面网络化布局的IDEA空间结合各类文化设施和商业设施落地,创造科学家日常讨论空间。最后以慢行交往为主的科学环廊串联各类科学交往空间,实现科学城各类人群的交往,营造特色城市氛围。

科学岛-科学方舟:整合公共设施群+立体公园的学术交流中心,为科学家提供正式的学术交流场所。

IDEA空间:结合各类文化设施和商业设施在中心区内网络化布局,作为日常讨论空间。

科学环廊:公交主导、以交往活动为主的城市科学环廊,是串连各类科学活动和各个片区慢行的活力街道,也是科学城中心区规划的最为核心的公共空间。

清凉城市:设计通过构建森林绿地、社区绿地两级清凉绿地,实现五分钟进公园、十分钟入森林的目标构建清凉绿地系统。通过借鉴传统岭南建筑的空间模式,结合科学环廊形成连续的架空层和骑楼街构建清凉场所系统。通过编织以休闲慢行道和绿荫街道为主的慢行网络,构建清凉绿道系统。最终形成清凉城市框架,探索生态城市的“深圳范式”。

这些特色构想通过导则的特殊要求在相关项目中实现了有效的落地实施。

2.2 科学为纲

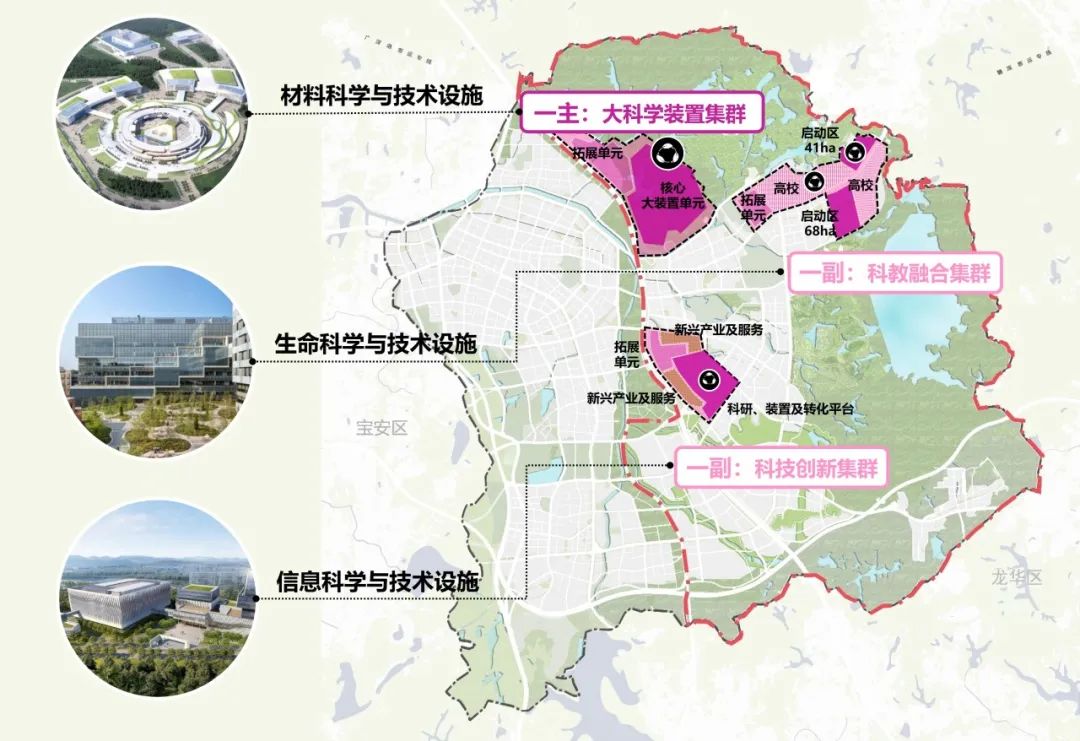

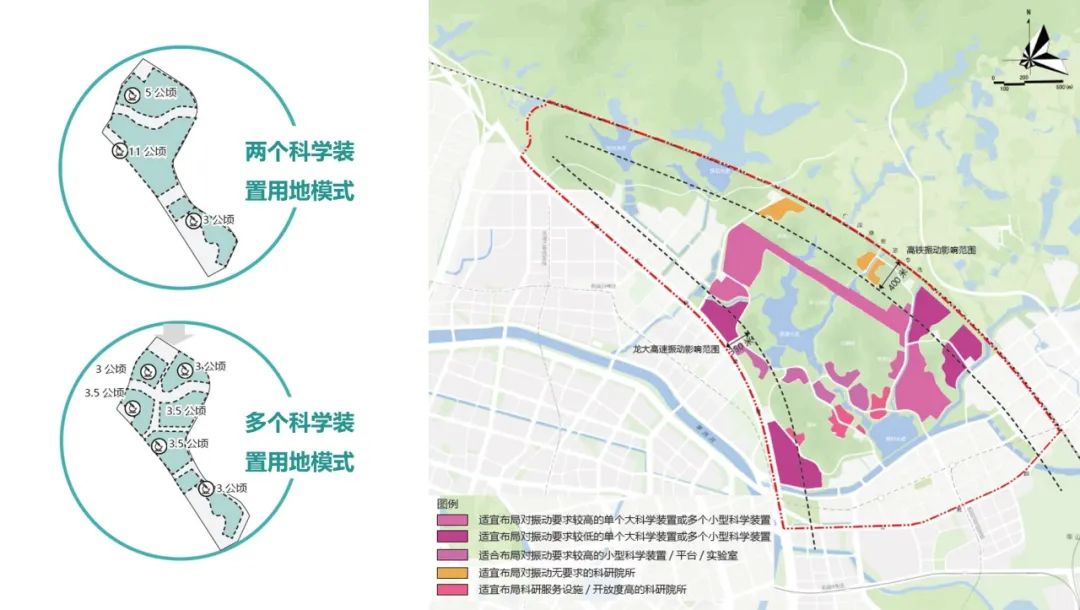

装置集中区: 弹性衍生的空间布局

装置集中区采用一主两副的空间布局,一主是大科学装置集群(材料科学),两副分别是科教融合集群(生命科学)和科技创新集群(信息科学)。基于科学发展的未知性特征,科学城都有一种弹性和衍生的空间布局特征,去满足不断演进、不断衍生的规律。规划提出在装置用地——装置单元——装置集群三个层次分别预留弹性空间,充分为未知的衍生大科学装置和科研机构提供空间保障。

基于山水特征构建生长单元:结合山水特征,围绕大科学装置,布局若干个小型科学装置、研究平台或科研院所,形成三个科研共享单元。围绕大科学装置区打造两个产研转化聚落,通过中间的科学家谷将其组织起来。

科创设施用地布局:中部装置核心区尊重山体、地形、汇流路径勾勒出未来的蓝绿廊道,结合科创设施的空间需求,形成低密度、小集中大分散、组团化的用地布局模式,南北科研转化区采用方格网集中布局模式。

因地制宜的场地布局:为了实现这样的目标我们对整个的场地采取了一种策略,主要都是一些以局部地形改造为主,非常少的去破坏自然的地形地貌,也有少量的地方采取竖向改造的方式,这里的土方量相对来说控制到最合理。

隐于山林的科研建筑布局:将现状场地与科研建筑选址充分耦合,形成不同类型、不同尺度的建筑组群,打造与山水环境特征相吻合的建筑布局及空间形态,为不同类型的科学装置提供合理空间。以院落式的建筑形式为基础,提出四种类型,结合不同的场地特征,提出建筑的布局指引,最终形成一个嵌山拥湖、绿荫环绕、建筑依山就势的科学山林的意向。

叁 · 实施

新一代科学城治理模式?

“

建立一套高质量发展的特色化指标体系,明差距、找标准;定制一套适应科学城发展思路的目标策略,定目标、提路径;形成一套切实可操作的开发建设实施方案,谋项目、强管理。

——《光明科学城开发建设计划》

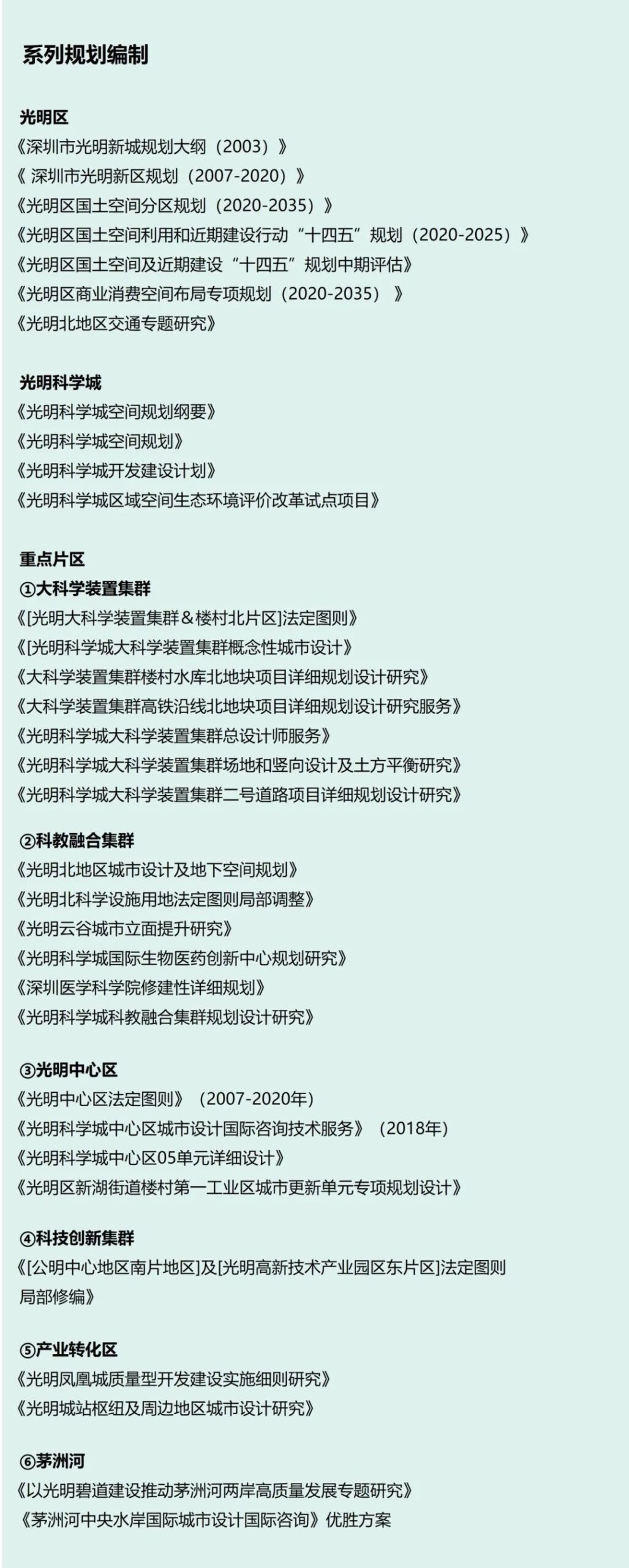

通过“3+16+N”的规划研究体系形成大的方向统领,再通过“2+7+4+N”的空间规划体系进行落实,最终结合制度保障,高起点搭建光明科学城“四梁八柱”基础。根据世界科学城的建设经验,光明科学城计划30年分三步走的发展步骤。

明标准

建立一套高质量发展的特色化指标体系。一是科学的集中度和显示度,二是城市的高质量、高颜值,将这些指标分级分类落到责任部门,按照实效进行划分,刚弹结合、保障实施。

统项目

加强项目统筹和新增策划,分片区——涵盖全域以及7个建设单元,分类型——规划研究类、土地出让类、城市更新类、土地整备类、项目建设类、基础设施类、公共服务类、空间提升类等8大类,建立一个项目库系统。分时序,分部门、分主体实现数据化管理,并且纳入到中规院深圳分院正在研发的总师服务管理平台上,实现可视化增强统筹。

强治理

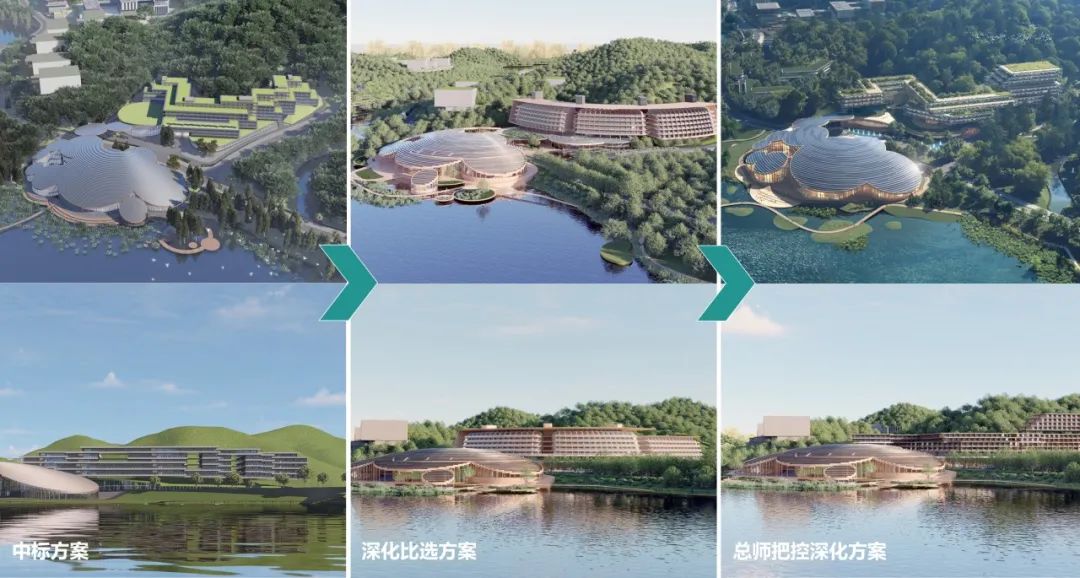

把控“从研究至施工”的全流程,多部门联动理顺项目实施导控。在全域层面实行“1+N”,1个总设计师团队+N个专业技术团队,以规划师牵头为主,促进从总规到各项专规和片区规划之间的规划协同;在重点片区是“2+X”模式,总规划师团队+总建筑师团队+N个专业技术团队承担技术统筹协调平台。在实施过程中涵盖项目选址修正、项目投标、重点项目建筑设计方案把控等。近20年来,伴随科学城全域开发建设服务的项目大概有80余项。

大科学装置集群总师服务

结语

把握科学城建设为光明发展带来了动力变革的机遇,形成特色发展的路径,让光明成为更好的自己。

影响城市空间格局的动力因素有很多,包括政治力、经济力、文化力和自然力等等,规划师必须要充分的平衡各种影响空间格局的动力因素。一方面,既要抓住这种阶段性的发展动力,比如当下科技创新和发展带来的机遇,结合战略去构筑面向未来的竞争力;另一方面,更要关注那些“隐性”的、对城市发展有长期影响的自然力和文化力等等。以大地为师、以万物为友、以苍生为念,彻底践行以人为本的理念,去关注在地性、人本性,并在规划实践中始终落实,这才是规划服务先进性的体现。

讲者 | 王泽坚

中规院深圳分院副院长

深圳经济特区工程勘察设计大师

致谢

感谢深圳市规划和自然资源局、深圳市规划和自然资源局光明管理局、光明区科学城开发建设署对系列规划的指导和支持。

项目组成员:朱荣远、范钟铭、王泽坚、田长远、夏青、王宁、卓伟德、叶芳芳、刘宝龙、黄浩彦等

原文始发于微信公众号(规划中国):深圳光明科学城建设全过程伴随服务

规划问道

规划问道