区域大型交通基建与地区人才、物流、资金等要素的自由流动,往往能为区域经济发展注入新的巨大活力。因此,拥有“广州”标识加持的“广东大号地铁”和拥有“深圳”加持的“超级工程深中大桥”的相继开通备受瞩目,无疑是2024年粤港澳大湾区交通基建,乃至全国的两大“IP”。深中大桥通车后,将极大缩短粤港澳大湾区城市群的时空距离,对珠江口两岸的区域交通和经济格局产生巨大影响。

珠中江都市圈作为粤港澳大湾区重要的一极,事实上和广州、深圳存在众多紧密的产业联系。特别是随着东岸产业升级转型,以市场为导向,深圳在中山和珠海成立的分支数量、投资企业数整体呈现增加趋势,强度日趋提升。但是仍然呈现很强的不均衡态势。

▼2022年大湾区区县间投资分布图(点击放大)

▫ 来源:中规院深圳分院“数字湾区”平台

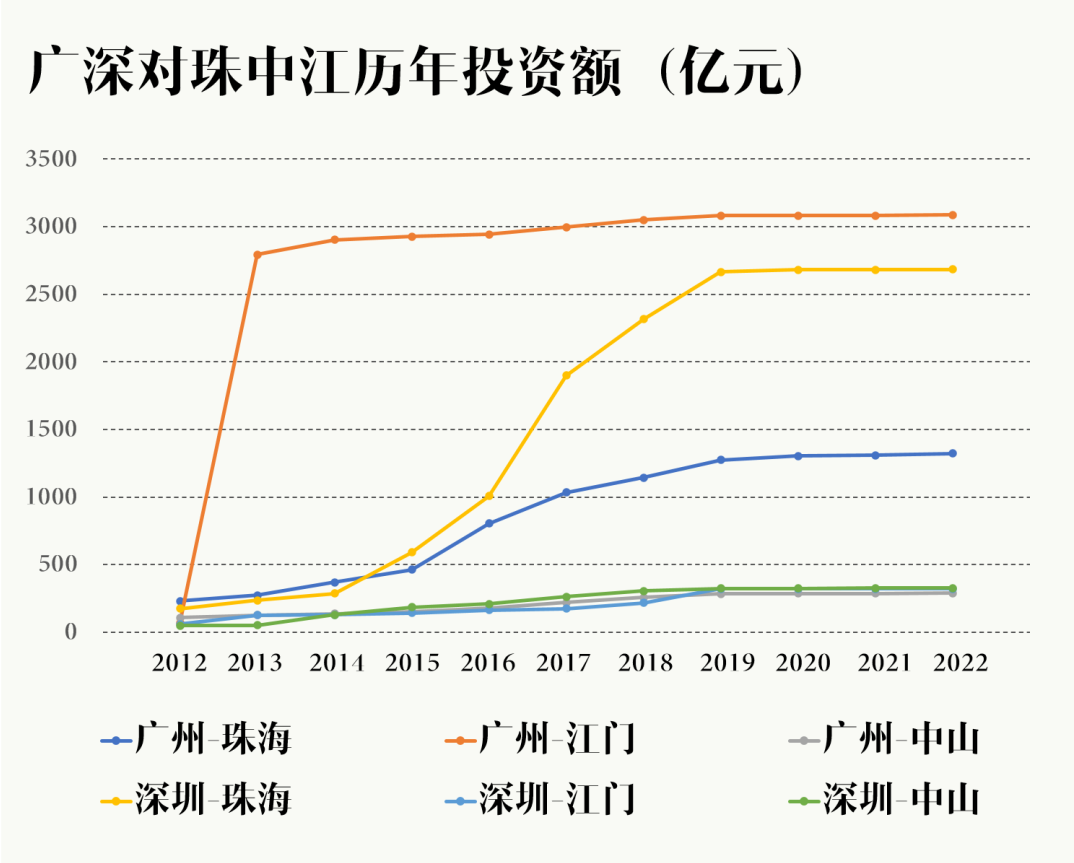

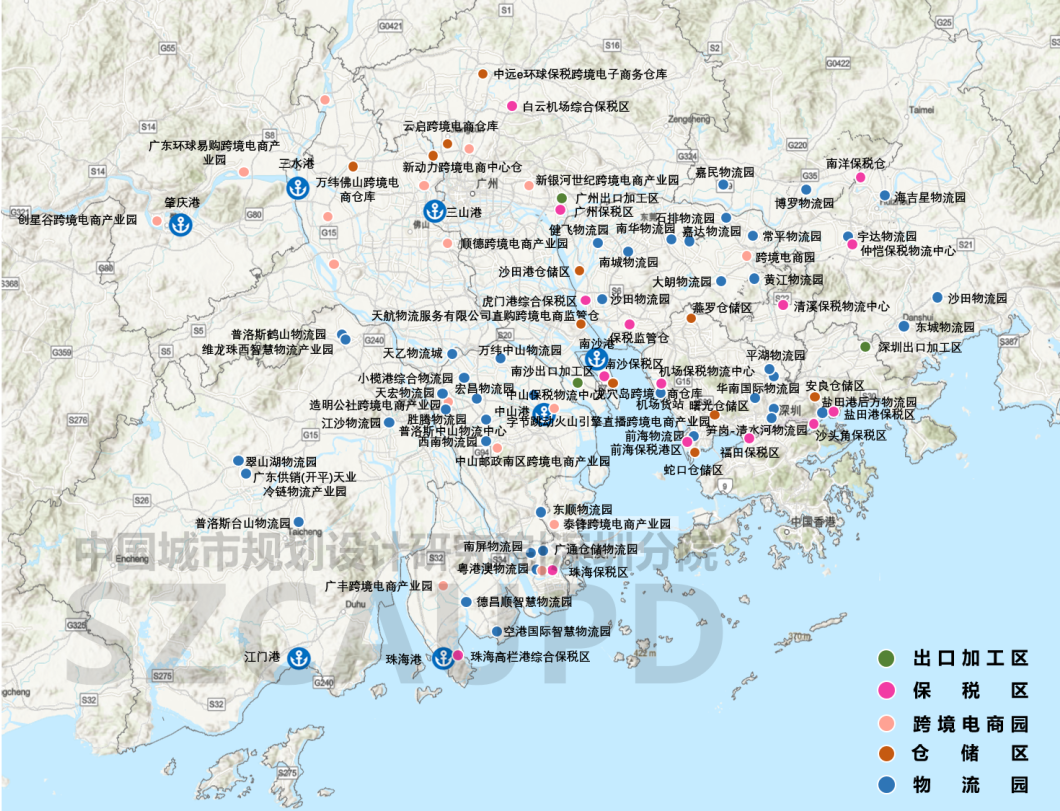

珠江东岸向电子信息、ICT硬件等科技类产业转型已经不是新近才发生的事,但是珠江西岸依然长期维持着以内贸为主、家电、家具等传统产业为主的产业结构,一直没有能够很顺畅地与东岸产业的调整形成互动。究其原因,一是西岸受限于人才聚集不足,二是由于跨江拥堵且物流成本高企(有测算认为,珠三角西岸的物流成本较东岸要高50%-200%,)三是由于珠三角典型电子企业元配件和产成品40%需进口和出口,但空港、航运、保税、金融等大型国际化、高端生产性服务设施集中于东岸,西岸高端生产性服务效率低,导致依赖电子元配件和产成品进出口的企业不愿意去西岸。

一言以蔽之,由于电子信息、硬件等ICT产业高度依赖制造与高端生产性服务业,以及技术研发密集的特点需要上下游企业间频繁的技术业务和商务交往,导致了东西两岸呈现产业“板块分工”的格局。

▼大湾区大型物流/保税相关设施分布图

▼西岸典型外贸企业出口依赖东岸设施

随着深中大桥的开通,首先显现的是东西两岸物流和人流 “低成本、高效率”的流通,大桥两端地区“1小时”生产、商务圈,乃至通勤圈加速培育,两岸制造和高端生产性服务业的深度融合,对西岸尤为重要的是服务本地的、在地化的生产性服务职能的培育和成长,形成“梯度+跃进”的环湾产业分工和生产性服务体系。

物流企业对于成本降低带来的增益是非常敏感的,可以说是“春江水暖鸭先知”。比如一些航空物流企业已经开始在中山小榄镇建立前置仓,未来中山、江门、珠海的出口货物可以从这里直接发往深圳机场,相应西岸内贸企业也在考虑拓展外贸市场等等。另一方面,深中大桥的开通让东西两岸企业间的“1小时”业务和商务往来成为现实,比如现在试运营的深中航空港可以保障中山到深圳机场的出行从2个小时减少到50分钟,以及深中大巴可1-1.5小时到达深圳前海等中心区。

👉 相关阅读:

与上世纪香港资金和企业家寻找低成本空间,以及承接全球产业转移的 “三来一补”时期不同,大湾区生产进入以创新要素流动为动力,以产业链、供应链为分工的生产组织模式。

理所当然这种分工所形成的成本“梯度效应”依然成立,围绕链主、头部企业形成的上下游企业能承受的成本以及空间诉求存在差异化,这也是目前东岸,特别是深圳企业变迁、外溢的显著动因和特征:中型企业需要更优质、规模化的新空间、小企业需要维持低成本空间。

毫无疑问,随着大桥的建成,一方面深圳可以更好的吸引珠江西岸的物流,特别是电商和出口业务,同时考虑土地成本的一些货运、物流企业会往西岸布局,为深圳腾挪出宝贵的土地资源。另一方面,由于物流成本下降,以及出口服务的提升,深中通道开通后西岸货物的运转效率还将大幅提升,西岸相关的出口产业和企业会增加和集聚。相应西岸在地化的高端生产性服务有更大的需求和长足的生长,特别是对西岸城市中心区、组团中心等公共服务职能提出更高的要求,需要提供更符合自身产业发展的人才生活、工作的环境,从服务“流量”到服务“留量”的转变。

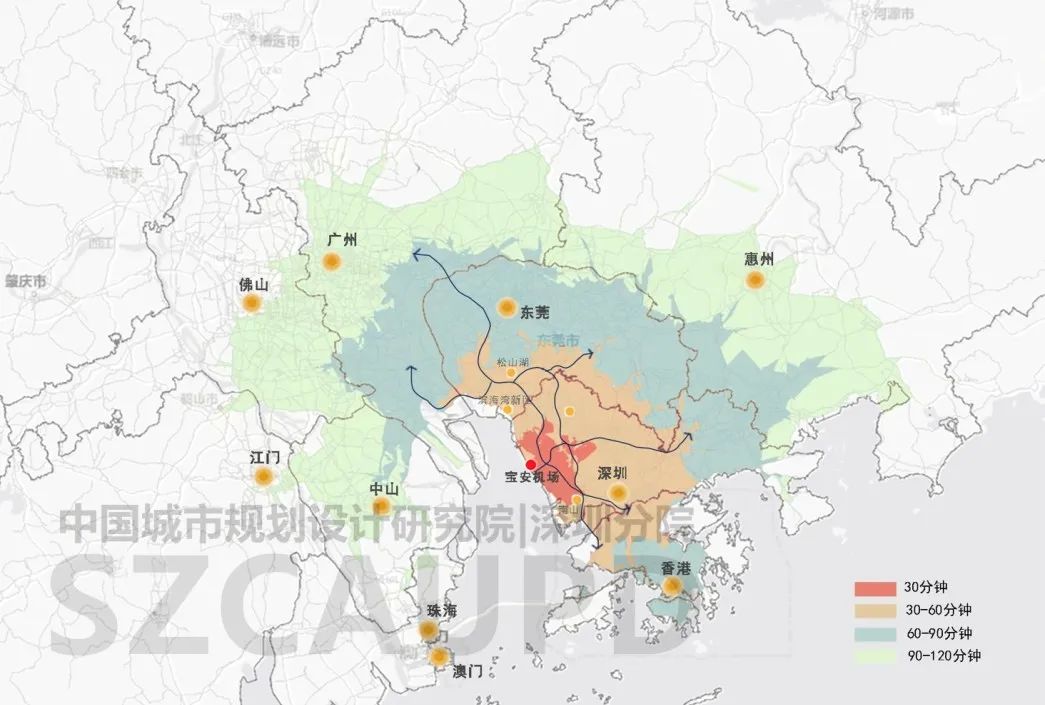

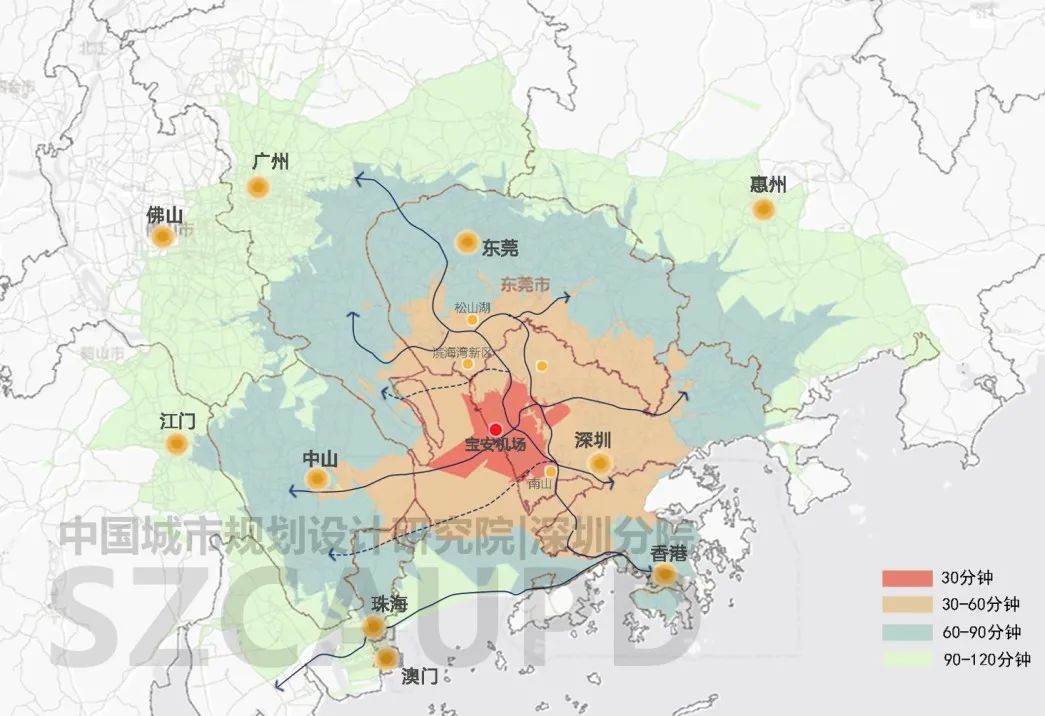

▼深中大桥开通前后深圳宝安机场可达性对比示意图

物流快速发展的背后是产业变迁,我们应更关注到中山、江门等与深圳政府签订了若干产业园区合作,西岸兴建了大量低成本、高标准的“工业5.0”厂房(租金约为深圳西部地区的50%),其中相当多的中小型企业都是从深圳地区迁移过去,有些园区甚至占比超过50%,看中的是土地成本,技术工人的成本相对较低。同时,我们也看到这些企业往往把研发、对外商务职能放在了深圳一侧,而且随他们长大,需要更多高端服务的时候,可能会把更核心的环节再迁到深圳核心区。

👉 相关阅读:

从东京湾区、旧金山湾区以及国内杭州湾的经验来看,都是以跨海大桥为通道纽带、通过区域产业的协同发展构建出“金三角”,实现了都市圈人口集聚和区域经济高速发展,达成区域发展的共赢。而从国家层面来看,粤港澳大湾区承载着代表国家全面参与国际经济合作,加快引进国际先进技术,推动国内企业联手走出去,携手开拓国际市场的责任。这也是国家相继出台《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》、《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》、《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的初衷:南沙全面对接港澳、横琴对接澳门的制度、规则和人才,前海为企业提供高端生产性服务业,形成合力助推大湾区乃至华南地区企业“走出去”参与国际市场竞争。

▫ 来源:中规院深圳分院“数字湾区”平台

毫无疑问,深圳大桥开通最直接的收益者无疑是深圳宝安、前海、广州南沙、中山、珠海等沿线地区。对于广州而言,利用深中大桥的建成契机加快南拓,加快南沙与东岸香港人才、资金等生产要素对接,形成与世界规则、人才对接的高地。对深圳宝安、前海来说,深中大桥通车也将迎来一次加码产业升级的重大机遇,有机会与中山等西岸地区形成“东岸总部+西岸制造”、“东岸链主+西岸配套”、“东岸研发+西岸转化”的新格局。目前前海、宝安正在做类似的谋划和建设,比如前海金融、保税园区以及专业技术咨询服务、深圳国际会展中心、九围国际总部、机场东供应链总部基地、以及先进智造城等等,未来深圳西部地区还将招引更多区域总部企业、链主企业,打造品牌力强、附加值高的生产性服务产业,区域能级得到进一步提升,深圳西部地区将从制造,向大湾区国际和区域生产服务组织的角色转变。

可以预见未来深圳前海、宝安乃至东岸的国际生产性服务、生物、智能制造、AI等从“0”到“1”的创新,将在中山、珠海等西岸地区寻找到更多应用场景和发展腹地。相应的,内湾成为“世界规则+金融科技应用场景+东岸高端生产性服务业+西岸较低成本的新生产空间”最活跃的地区,不仅让西岸传统产业获得更多的资本和新技术赋能,同时更好的服务内地亟需新人才、新技术、新资本的成长型企业流入,大湾区内湾将成为国家广阔内陆腹地企业寻求资本和服务的“门户”。

而对目前与深圳已形成较为完善产业链分工的环深地区,如果只是从当前交通联系成本来看,相较于单程费用更贵的深中大桥,莞惠与深圳的通勤成本、物流成本,都更具备低廉且高效的优势,包括目前的松山湖、滨海湾新区已经与深圳产业深度协同和融合,一方面应该去推动加快构建与深圳大前海等未来世界级高端生产性服务地区的交通联系,同时强化制度、规则建设的深度衔接,对接广州、深圳、港澳,更高等级的产业发展平台,强化大湾区电子信息、人工智能世界级先进制造业集群的建设。

▼珠江口跨江通道与产业的关系

▫ 来源:中规院深圳分院“数字湾区”平台

未来内湾依然是重大交通基础设施建设最活跃的地区,未来规划的跨江通道还有深圳外环高速、深珠公铁复合、深大城际跨江等通道,未来还有更加完善的区域水上客运网络、低空运输网络等多层面构建互联互通的湾区综合运输体系,实现内湾半小时、湾区一小时的快速连通,将大湾区最重要的大型港口、大型机场、口岸、自贸区、大型会展等设施串联起来,顺应湾区“向内高端集聚、向外协同辐射”的世界级湾区演进趋势。

从交通上来说,未来该地区物流、保税以及港口设施的协同以及软联通、机场异地服务、跨市公交等无疑还需进一步研究和协同,以期最大化发挥内湾优质要素的效应和效益。但是值得特别关注的是,如前面所说,未来大湾区将加速从过去满足工业制品、原材料“大进大出”、服务生产制造的公路、港口运输体系逐步向未来满足人才交往、服务创新要素流动的综合交通体系转变,未来深茂铁路的开通是否能很好的满足内湾环湾的联系需求,交通设施的规划建设如何更好的满足东西两岸越来越密切的业务、商务等人力资源的流动需求,跨江通道两侧地区、城市自身规划建设如何适应从“流量”到“留量”的需求转变,等等,都是亟需思考的方向,也是未来黄金内湾实现从基础设施互通到世界级都会区需要重点协同和推进的方向。

▼内湾重大基础设施分布示意图

👉 相关阅读:

作者 | 赵连彦

中规院深圳分院交通规划设计研究所

作者简介:同济大学交通规划与管理硕士,高级工程师,注册城乡规划师。2014年进入中规院工作,主要从事综合交通规划、交通战略规划、空港规划、总师服务咨询等相关工作。主要项目经验:深圳国际会展城控制性详细规划(广东省一等奖)、深圳国际会展城总设计师咨询服务(中规院一等奖)、分区规划背景下宝安轨道网络修编、深圳市西部港区整体布局优化研究、珠三角枢纽(广州新)机场综合交通枢纽集疏运体系规划、漳州市都市区综合交通规划、常德市综合交通体系专项规划、内蒙古和林格尔新区交通战略规划、滨海湾新区总设计师服务、云浮市国土空间规划等。

作者 | 朱鸿钰

中规院深圳分院交通规划设计研究所

作者简介:北京交通大学交通规划与管理专业硕士,2022年进入中规院工作,主要从事综合交通规划、控制性详细规划、战略规划等工作。主要参与项目包括:《东莞中心站枢纽片区综合规划研究》、《深圳都市圈轨道交通服务提升研究》、《东海中央活力区交通控制性详细规划》、《南宁中长期发展战略规划》等。

深圳最“难进”公园,每月限20人,很荒很野

面向运营的超大城市轨道公交融合发展——深圳探索与实践

全球城市中心的超级变变变,对深圳中心区有什么启示?

一个深圳转角空间的存在

高密度超大城市的魅力生态公共空间营造——以深圳“山海连城计划”为例

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):深中大桥改变了什么?

规划问道

规划问道