微观线性文化遗产视野下的北京高梁河景观变迁

引言:高梁河–微观尺度的线性文化遗产

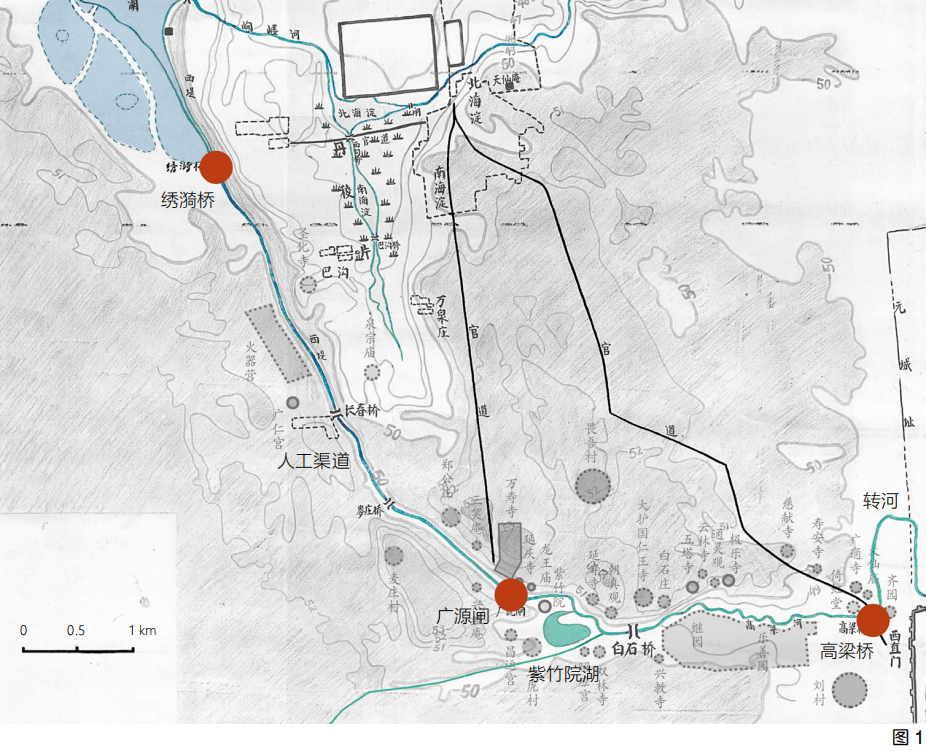

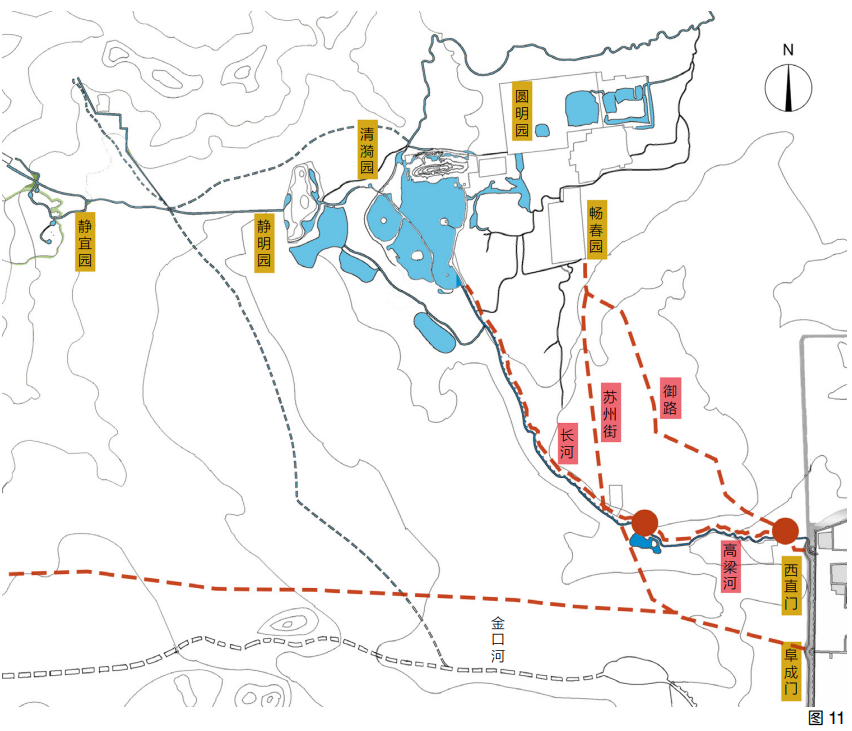

高梁河,又称“高梁水”,发源于今紫竹院湖一带,归属于古代永定河水系。历史上,其河道范围历经大幅变化,金代经人工改造成为长河下游,并逐步演变为北京城的主要供水河道,其核心的水利和交通功能一直延续至今。今所称的高梁河,地理范围主要涵盖长河广源闸至高梁桥段(图 1)。这段水道是原始的高梁河水道,其上游通过人工开凿的渠道与昆明湖相连而得以延长,中游没入城区,下游遭废弃。高梁桥迤东河道因 20 世纪初西直门火车站(现北京北站)的修建而被改造为“几”字形的转河。西直门是北京城通往北京西郊的重要城门,高梁河在西直门外,离北京城不远。其流经地具有西直门关厢的特点。广源闸是一个交通转换节点,处于“海淀台地”开口下方94,上下水位落差极大。元、明、清三代帝王沿长河出行都需要在广源闸换船(依据历史记载,早在元代,紫竹院湖就可能有广源闸别港),亦可在此处折向北,换陆路(苏州街)前往海淀或畅春园。天然河段与人工渠道沿岸的景观有显著差异,依据明清文献记载,天然河段“岸北数十里,大抵皆别业、僧寺”;而人工渠道则以蓝靛厂、火器营等作坊、军事景观为主。

图1 高梁河研究范围

北京西郊和北京城的城市营建、市民生活及文化活动在历史上紧密相连,高梁河作为它们之间重要的水系纽带,在北京的水系中占据着重要地位。北京向来是原游牧、游猎民族建都之地,在郊野打猎、寻佳地游居的需求使得北京西郊的重要性日益突出。从金中都莲花池水系到元大都高梁河水系的变迁,使高梁河连接了北京西郊与北京城。至清代,北京城和三山五园这两个核心区域形成后,高梁河区位的重要性更是不言而喻。自金元以来,高梁河既是供水通道的上源,又是核心区域的线性路径骨架,还是城市水利系统的重要组成部分,具有成为线性廊道的必然性。

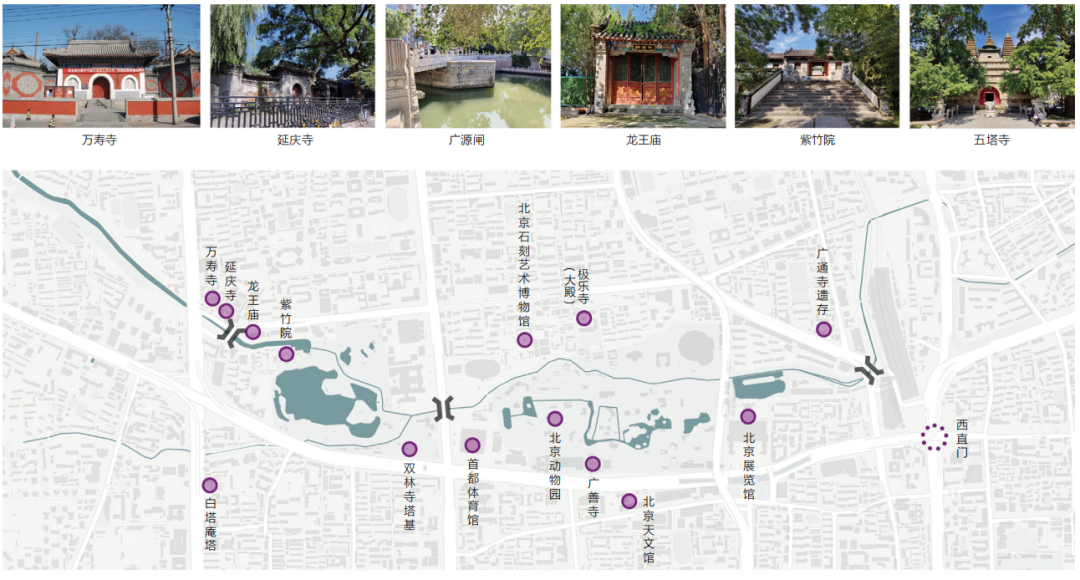

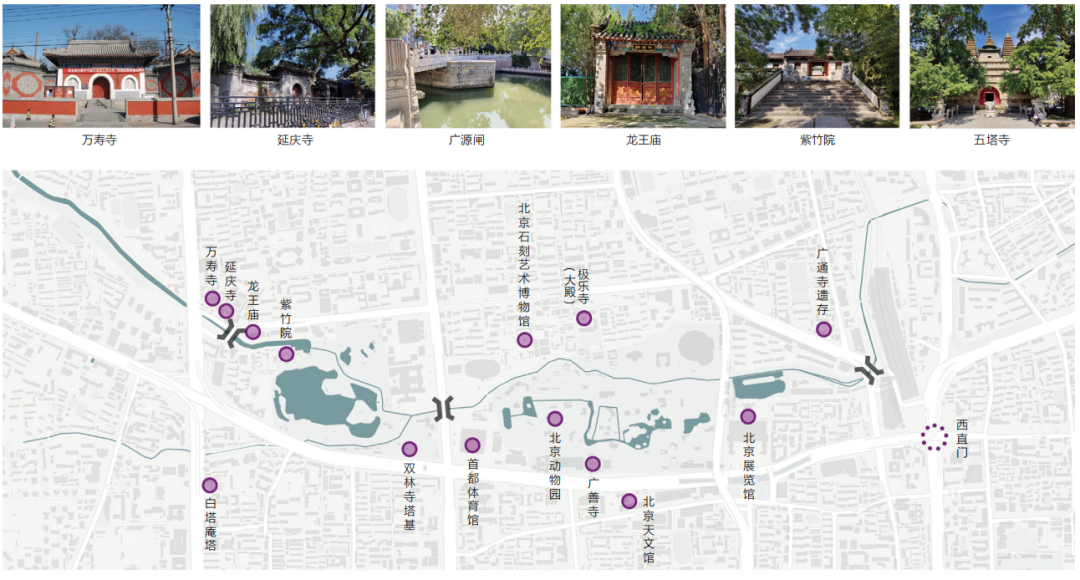

同时,作为北京城心脏地带的主要水系,高梁河具备成为独具特色的线性文化遗产的实力。首先,高梁河两岸文化遗迹集中,如今的紫竹院公园、国家图书馆、万寿寺、北京石刻艺术博物馆(俗称“五塔寺”)、北京动物园等北京市著名景点皆分布在其故道两侧;其次,高梁河是北京水系治理和历朝皇家贵族等生活环境的历史见证,其沿线的建筑和园林极具代表性。近年来,虽开设了从北京动物园到颐和园的游船航线,各景点和遗产点之间的连通性有所增强,但沿路遗产点可达性较差,目前仍缺乏全局性保护规划和系统性研究。

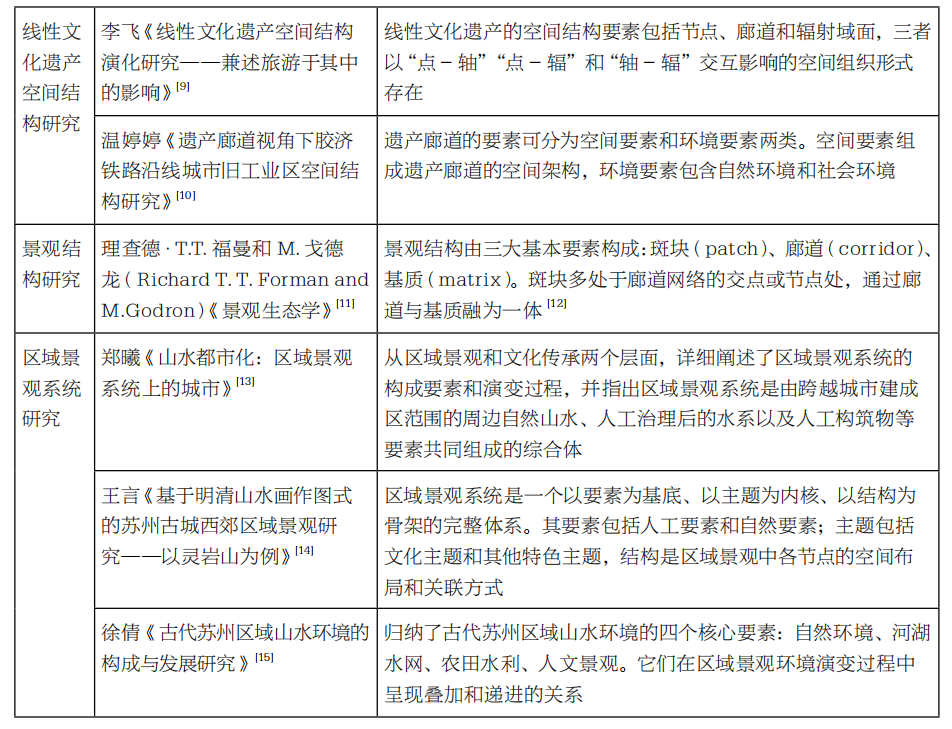

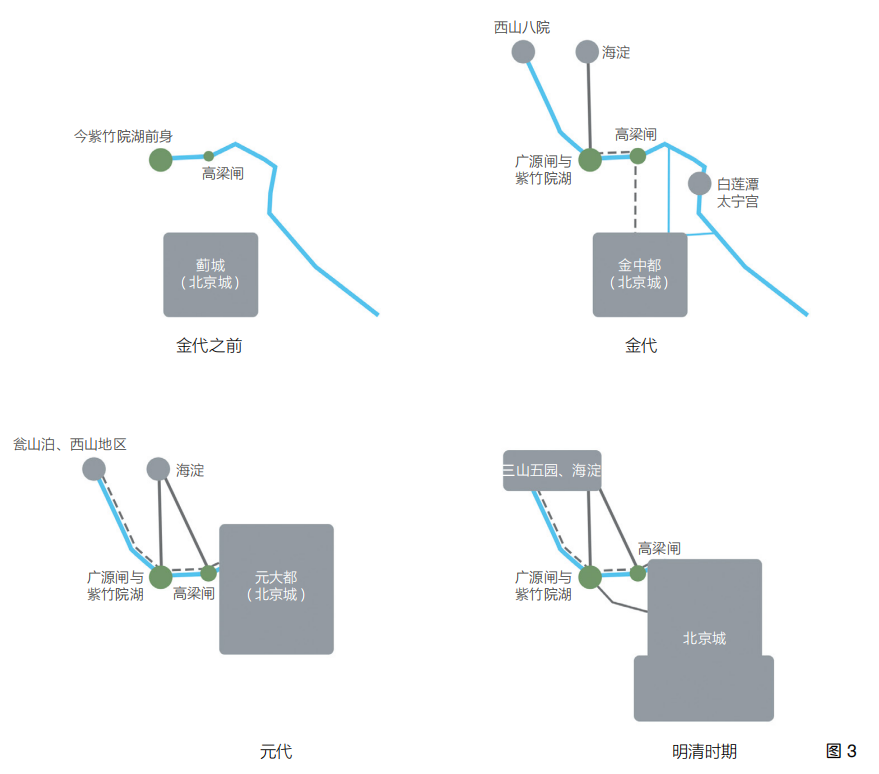

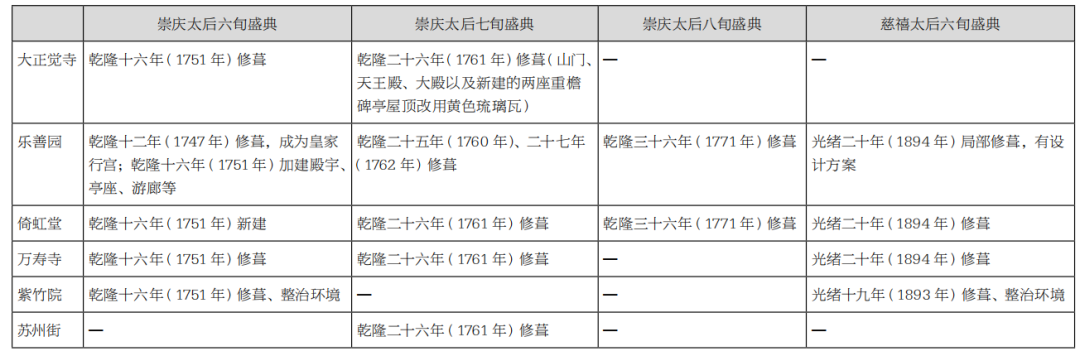

目前,国内对线性文化遗产的研究主要聚焦于宏观尺度的案例,如京杭大运河、丝绸之路等,注重对其进行整体保护,同时也有对其空间结构的探讨;对景观结构与区域景观系统的研究也更关注宏观尺度的案例(表 1)。线性文化遗产空间结构与区域景观结构的构建方法有一些重合或类似之处,这为微观尺度的历史地段区域景观研究提供了可供借鉴的思路和方法。

表1 线性文化遗产空间结构、景观结构与区域景观系统的相关研究

研究区域景观和线性文化遗产这一动态关系体的形成,须从时空演变过程的视角出发,仅靠片段化或破碎化的研究无法形成真实、客观的认识。文化景观(Cultural Landscape)是自然与人类动态相互作用的产物,是以文化为驱动力,以自然环境为载体,通过人地关系的不断互动而累积形成的结果。现在已有一些研究引入发生学的研究方法,对景观演变的过程进行“整合”。发生学方法在景观研究中的应用,恰能通过“点”的变化来解释“线”和“面”的演变,也能通过结合宗教文化等无形要素来解释有形景观要素的产生及演变,从而将景观与人类活动、历史地理联系起来。

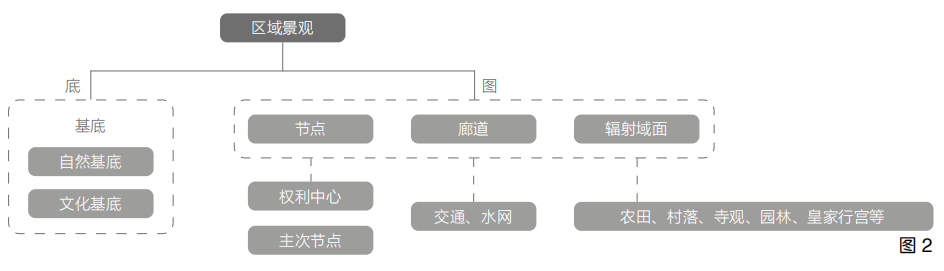

本文将高梁河沿线的景观变迁置于整个北京城的空间范围之中,运用发生学方法,结合时代社会语境,从“基底—节点—廊道—辐射域面”的层次(图 2),梳理沿线景观内容的时空分布,考察景观发展及其发生机制。高梁河沿线的景观既是文化景观的体现,也是文化遗产的重要组成部分,在城市园林化进程以及线性文化遗产构建方面均具有微观尺度上的典型意义。将高梁河沿线的各个遗产点连接起来,构建具有整体性和连续性的保护体系,从而实现区域性保护的规模效应,维护高梁河文化遗产的完整性,有助于制定更科学、合理的保护规划和措施。

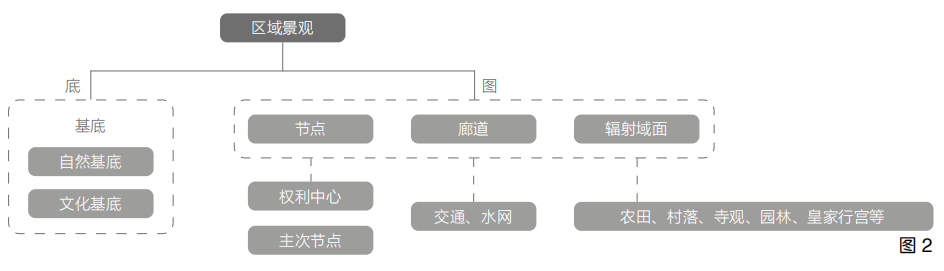

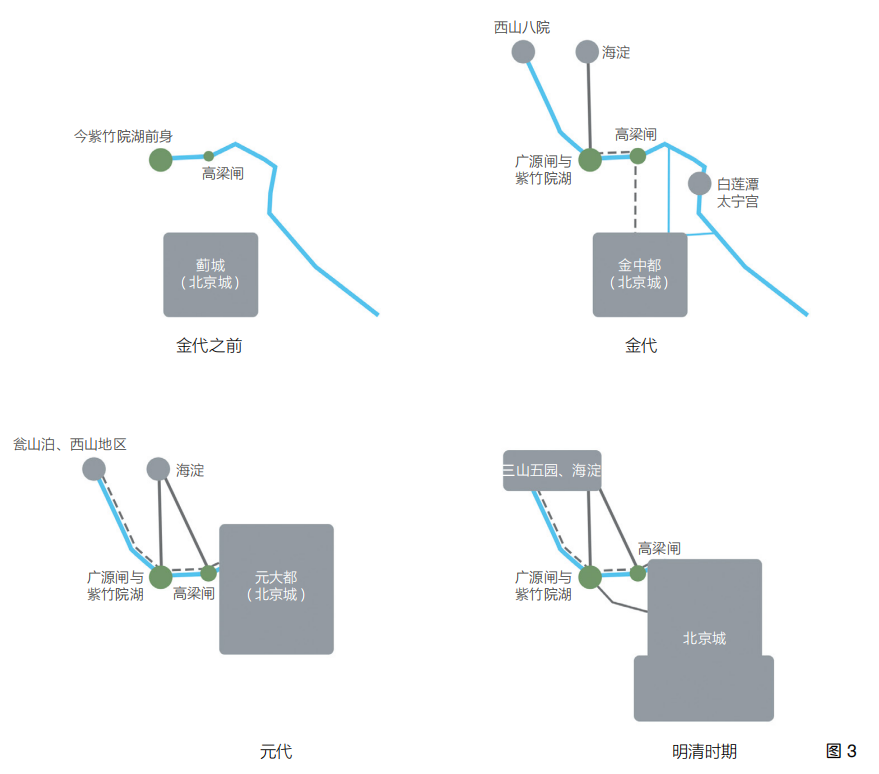

高梁河沿线从早期的农业自然景观逐步演变至今,形成了多元复合的独特滨水景观形态(图 3)。这个过程大致可分为以下四个阶段。

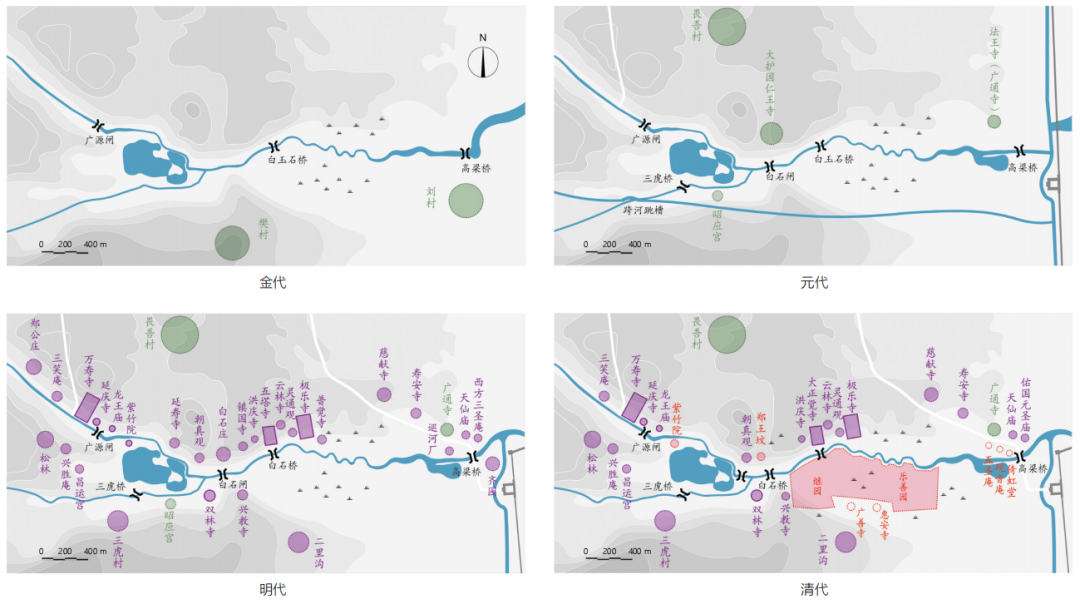

南北朝之前,高梁河沿线的郊野就出现了农业景观与村落景观。至南北朝时期,北魏刘靖建造戾陵堰,修筑车箱渠,引古漯水(今永定河)入高梁河;北齐斛律羡“导高梁水,北合易京水,东会于潞,因以灌田。”此时,高梁河功能以灌溉为主,沿线为农业景观。金代,对高梁河的漕运需求日益凸显,开辟了金口河(以失败告终)及闸河,并开挖了紫竹院湖与瓮山泊(今昆明湖)之间的人工渠道。由此,高梁河连接了金中都郊外的太宁宫与西山八院,它们作为最初的“权力中心”使高梁河廊道初具雏形。此外,广源闸、高梁闸、白石桥均在此时段开始营建。高梁河沿线的紫竹院一带曾发现战国时期燕文化遗物。唐代时,西直门、二里沟一带有刘村,隶属幽都县礼贤乡;甘家口、八里庄、三虎桥之间有樊村,隶属幽都县保大乡。刘村与樊村延续至辽代时为南刘里、南樊里。辽代西直门一带有陈王里村,隶属宛平县仁寿乡。此时民众活动主要集中在紫竹院湖与高梁闸附近,但尚未具备明显的节点聚集性。

至元代时,高梁河作为连接北京瓮山泊(元代又称西湖)、西山、海淀地区和当时大都城的廊道正式成形。元大都由原金中都所在的莲花湖水系迁至高梁河水系,以高梁河中游的白莲潭(今什刹海)为中心。郭守敬导引温榆河上源白浮诸泉水入瓮山泊,开通惠河,使得高梁河直接连接大都城与城西的瓮山泊、西山和海淀地区。郭守敬开通惠河时,建二十四闸以节制水流,便于行船,其中高梁河有广源闸(上闸)、白石闸(下闸)和高梁闸。桥闸的新建一方面为大都的生活、漕运等供水提供了保障,另一方面形成了重要的交通转换节点。元代时,高梁河沿线有零星的寺院,13 世纪后半叶先后建成法王寺(具体年份不详,后更名为“广通寺”)、大护国仁王寺(1270 年)和昭应宫(1270 年);还发展起少数民族村落畏吾村(今魏公村)。它们沿河分布,靠近桥闸节点。由此,以广源闸(与紫竹院湖形成整体交通枢纽)、高梁闸、白石桥为节点的高梁河景观廊道格局初步形成,这对其总体格局的形成具有重大影响。

明清时期,高梁河的廊道功能及重要性进一步增强,桥闸节点功能因景观的增多而得以强化,高梁河辐射域面不断扩大。具体表现为明代大量建设寺观、园林和清代增建皇家园林。

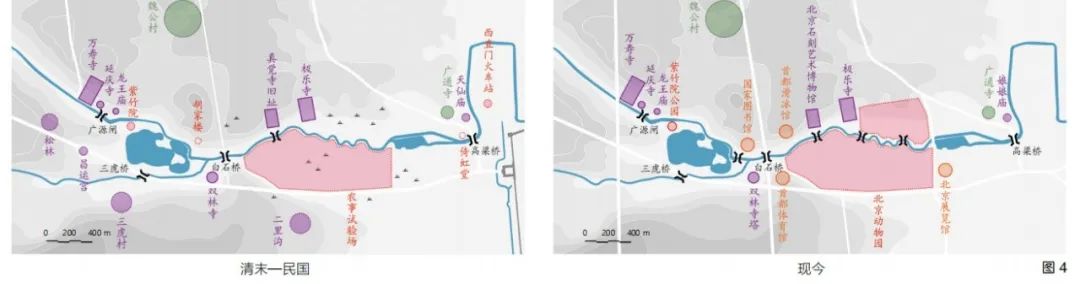

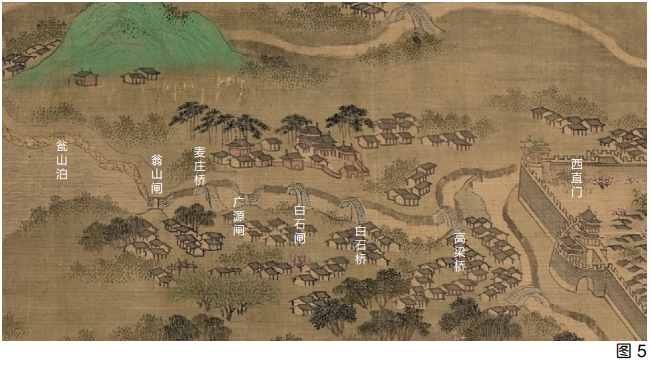

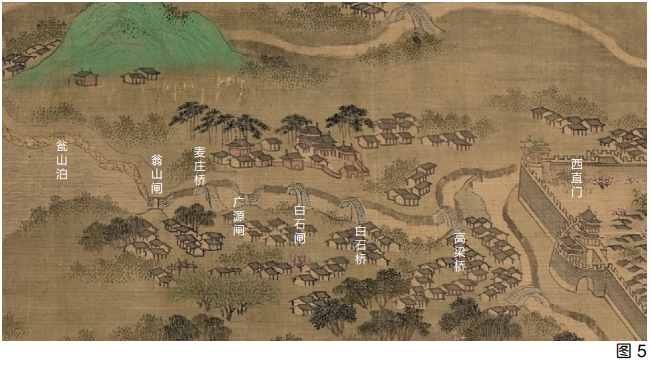

明代称高梁河为“玉河”,其上游白浮堰引水渠因有碍皇陵风水而遭废弃,后在疏浚修复时先后分引瓮山泊(今昆明湖)之水、玉泉诸水作为通惠河的上源。明代不再通过金水河为皇宫供水,高梁河成为北京城唯一的供水上源渠道。明清时期,高梁河的桥闸本身并未发生较大变化,但节点附近长期的景观营建活动,使其逐渐成为闻名的游赏地点。明代高梁河沿线的寺观、农田是沿线景观的重要组成部分。众多寺观、园林建于高梁河北岸(图 4),呈现出“岸北数十里,大抵皆别业、僧寺”的景象,成为举办庙会、游赏活动的场所;而河南岸则为农业景观,在乾隆御制诗中被描述为“胜国为皇庄”,时人常以“江南景观”来形容。至清代初期,高梁河的景观审美功能增强,沿线的景观系统初步形成(图 5)。

图4 高梁河沿线景观变化

图5 清代初期的高梁河沿线景观

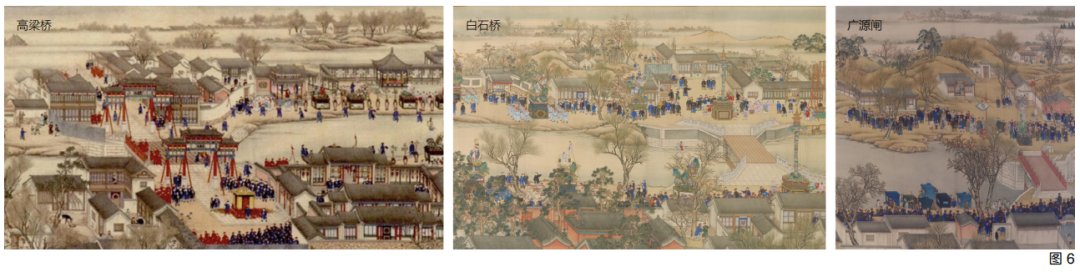

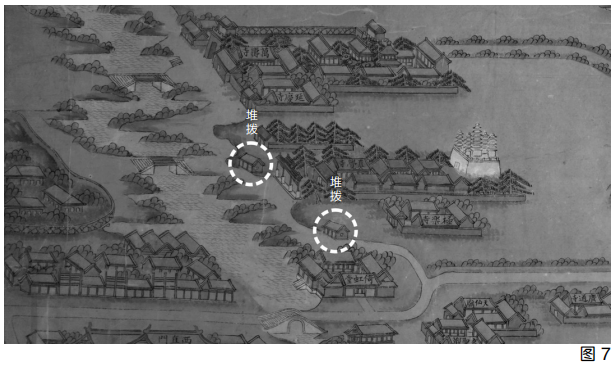

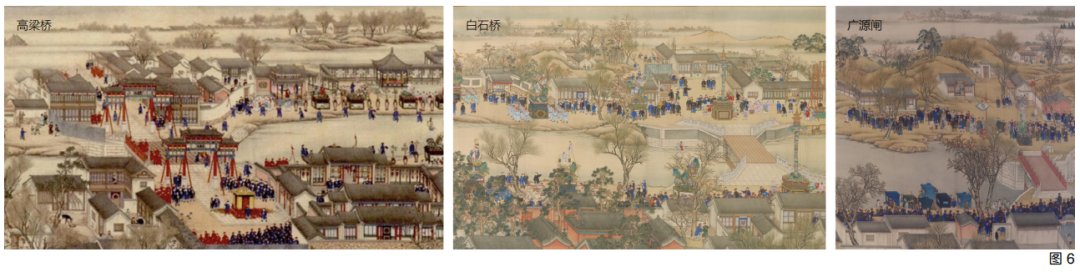

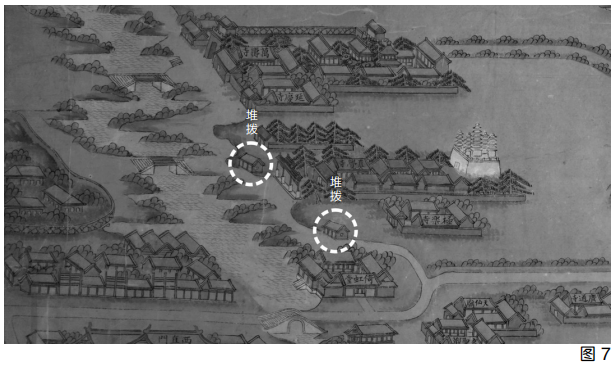

清代时,高梁河又称“长河”,随着城市的建设,其辐射范围不断扩大,高梁河沿线景观呈现出行宫增多、管理增强的特点。北京西郊的三山五园成为重要的皇家园林聚集区,而高梁河南岸开始修建园林,即乐善园和继园,它们最初是私家园林,后来分别在乾隆年间和光绪年间被收归皇家所有。高梁桥西北临河之处增建倚虹堂,作为皇家临时驻跸、办公、举行庆典的场所。沿线的大正觉寺、万寿寺、紫竹院也相继在乾隆至光绪年间成为皇家行宫和行宫院。各桥闸节点除与重要园林、建筑等关联外,还形成了滨河公共活动区(图 6),类似于小型开放广场的公共空间。高梁河沿线的管理和守卫也得到加强,设有乐善园汛、堆拨,以管理高梁河一带行宫事务,保障沿线安全(图 7)。此外,高梁河沿线形成了以行宫为基点的农业景观。光绪朝《钦定大清会典事例》中记载:“(乾隆)二十五年,步军统领衙门奏准,长河两岸,陆续开成水田。”这些农田为民租稻田,由奉宸院召佃。自此,高梁河沿线有船、船坞,有驻跸、停留之处,有可观之景,有沿途守卫,成为一条功能完备的水上御道。高梁河沿线景观结构进入成熟阶段,其复合农业、寺观、行宫、园林的景观格局在清代发展至巅峰。

图6 《崇庆皇太后万寿庆典图》中的桥闸节点

图7 高梁河沿线的堆拨

衰落、变革

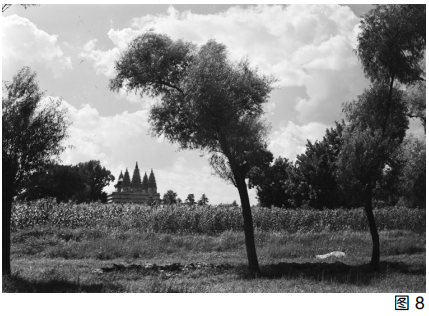

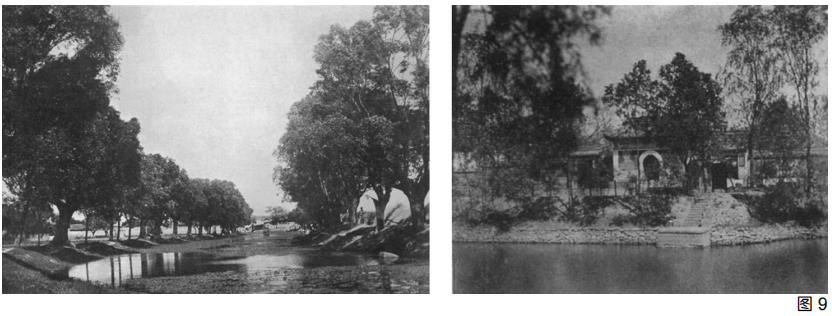

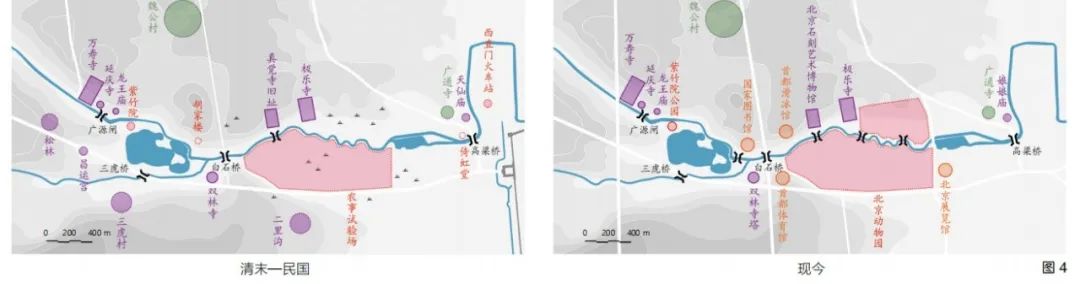

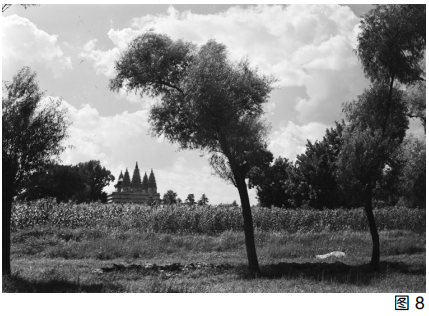

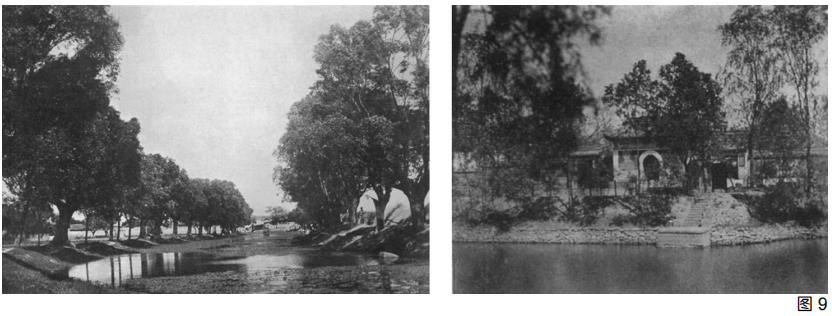

清代末期至今,高梁河沿线景观经历了从衰落、变革到重新稳定的过程。清代末期,封建王朝衰落,战乱频繁,三山五园衰败,高梁河沿线的建筑大多破败不堪。至民国时期,沿线仍有农业景观(图 8),且因其“不让江南风景”,仍是民众欣然游玩之地(图 9)。此外,光绪三十一年(1905 年),在高梁桥东侧修建西直门火车站,高梁桥以东河道被改造为转河。光绪三十二年(1906 年),在乐善园、继园、广善寺和惠安寺等地开办农事试验场,虽然这些场地仍以园林的形式呈现,但此时沿线景观开始具有现代性。1960 年,京密引水渠工程拓宽、加深长河上游的一段河道,从长春桥转而向南经玉渊潭向城市供水,此后高梁河不再是北京用水的“生命线”,而是开始转变为供市民游憩的景观性河道。现在,高梁河沿线已修建了北京展览馆、北京海洋馆、首都体育馆、国家图书馆等公共文化设施,多所高校校园,以及紫竹院公园、北京动物园等景点(图 10);同时还清挖整治了河湖。在《北京城市总体规划(2016年—2035 年)》中,北京老城和三山五园为重点保护区域,而高梁河作为其连接纽带,呈现出景观遗产叠加和累积的特点。

图8 1933 年的五塔寺与玉米田

图9 民国时期的极乐寺与长河

图10 高梁河沿线现状遗存

双重影响下的高梁河沿线景观

自然基底基础

高梁河的自然基底包括山水形势、资源条件、区位等。自然基底为高梁河沿线景观建设提供了有利的天然条件,是文化基底得以驱动的必要前提,更是沿线景观建设的坚实基础。

高梁河在宏观层面的山水形势,包括其历史形成过程以及与北京复杂河湖水网体系的关系,影响着水利建设的方向。从宏观地理格局来看,北京城处于北京湾中部的冲积平原上,北部的军都山、西部的西山是北京城最重要的边界线和底景。湾区内五大水系(蓟运河水系、潮白河水系、北运河水系、永定河水系、大清河水系)自西北向东南流淌并汇聚。高梁河作为永定河故道,在永定河的长期冲刷下,河道附近形成了适宜河流发育的物理环境。随着永定河南移,高梁河上游涸竭,变成一条“断头河”,而紫竹院湖则成为其上源的平地泉。古高梁河与古漯水(今永定河)旧河道存在联系,因此有车箱渠工程。车箱渠起于戾陵遏(大约在今石景山一带、永定河东岸),将古漯水引入高梁河上游,使古漯水与高梁河重新相连,其路线与古高梁河相近。高梁河靠近西山,西山有丰富的水源,距紫竹院湖较近,具有建设人工渠道的可行性。

高梁河的地势、地形影响着其内部景观的建设类型及顺序。虽然高梁河整体处于平原地带,但具体来看,它位于海淀台地的南部边界,北岸地势高于南岸,干爽的土地较多,而南岸多为沼泽。因此,明代的寺观、园林主要集中在北岸,同时期的南岸则以农田为主,个别建筑集中在广源闸南岸。直至清代,北岸建设近乎饱和,南岸才开始进行园林营建,并将沼泽地改造成水景园,如乐善园、继园等。此外,高梁河沿线在平原之中有西山为界,河流为景,即“西山入座,涧水入厨”,便于借景。早年高梁河以平地泉为上源,使得河道在小范围内呈现出蜿蜒的形态,后续建设易于给沿线带来丰富的视觉感受,从而形成园林化的景观环境。

水源充足与否、可耕之地富足程度、土壤肥沃程度直接影响农业生产,进而影响聚落空间的起源及未来发展规模。农田、村落、城市、寺观乃至园林的选址常注重依傍河湖,高梁河充沛的水资源恰是重要的选址基础。此外,丰富的资源为动植物的生长提供了条件,在后来的造景过程中发挥了十分重要的作用。

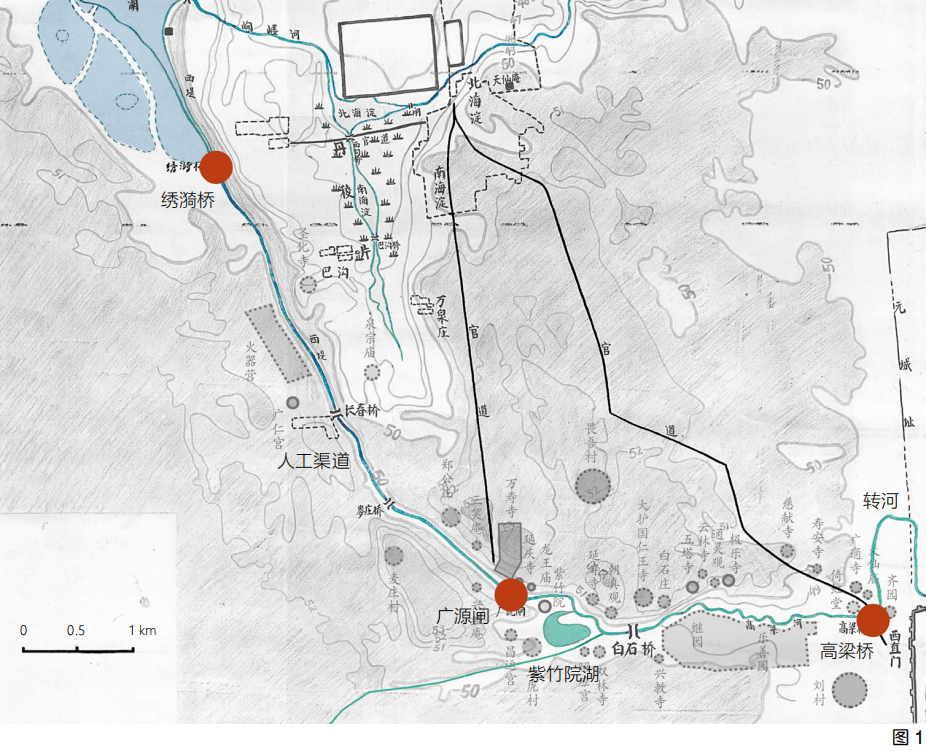

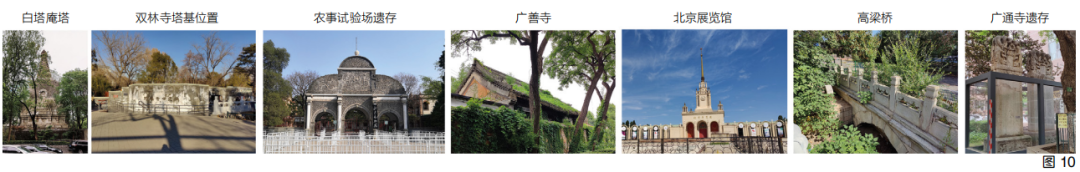

区位因素影响交通条件。高梁河地处北京城与北京西郊之间,其优越的地理位置推动了交通网络的发展(图 11),最终在清代成为连接北京城与三山五园这两个核心区域的线性路径,这是高梁河沿线得以发展的重要条件。高梁河靠近西山,中游淤积形成白莲潭(金代,今什刹海)并没入城区,水道和河堤成为天然的交通纽带。此外,金代高梁河横亘于北侧海店(今海淀)与南侧金中都之间,南北向的交通路线必然穿过高梁河,使高梁河上形成多个交通节点,元代之前高梁河沿线的白玉石桥、高梁闸选址或许与之相关。在后续发展中,高梁河逐渐连接阜成门或西直门至西北郊的各大路线,形成交通网络。水路交通廊道节点因显著的区位优势而获得发展动力。此外,高梁河位于整个水系的上游,易成为供水上源,多有水质保障、树木种植等河道保护措施。

有利的自然条件使高梁河具备多种潜能。山川形胜、资源富集、交通网络发达的自然基底条件,是高梁河“与生俱来”的重要特征,也是景观营建(特别是早期农业、村落景观营建)的首要影响因素,逐步影响了高梁河的后续发展。

文化基底是指人类活动塑造的周围环境,涉及政治、经济、宗教文化等诸多方面。文化基底源于人类活动的各种需求,是改造自然基底的动力来源。经济、宗教文化、审美等因素缓慢且无形地影响着高梁河沿线景观,历代帝王的喜好和政治决策则会对高梁河沿线景观产生直接且迅速的影响,二者互相影响、紧密相连。建筑、园林是意识形态的载体,高梁河沿线景观的营建则是文化基底驱动的直观体现。

宗教文化不仅融入了民众的生活观念及日常活动之中,而且对历代帝王影响巨大,逐渐形成传统,共同影响着元明清时期高梁河沿线的寺观建设。

两汉之际,佛教开始传入中国,本土道教也在此时诞生。至少从西晋时期起,佛教已在今北京地区开始传播,到隋唐时期趋于成熟,出现了众多佛教宗派;辽金时期,此地佛教已十分兴盛;从蒙古时期到元代,藏传佛教成为国教,深受蒙古贵族崇奉,在今北京地区盛极一时,而元代对于汉传佛教则是崇教抑禅。道教在唐宋时期曾鼎盛一时,发挥了正统宗教的作用;蒙古时期,长春真人丘处机以天下道教之统居于燕京,促进了此地道教的兴盛。这些宗教活动促成了早期高梁河沿线零星的寺庙建设,其中元代统治者的家庙大护国仁王寺规模最大,法王寺为教寺,昭应宫为道观。

明清时期,两教逐渐民间化、世俗化,呈现出空前繁荣的局面。明朝建立后,一反元代极力崇奉藏传佛教的做法,转而支持汉传佛教各宗派;同时,道教中的碧霞元君信仰开始出现并兴盛。社会宗教活动盛行,一时建庙之风盛行。至清代,帝王、后妃、太后、宦官、士庶、民众皆为宗教的崇奉者。宗教信仰本身积善成德或长生不老的教义具有极大的吸引力。对明代宦官而言,宗教被视作摆脱苦难、完成身后事的途径;对统治者而言,宗教可以维护“大一统”,加强民族团结,还可以直接抚慰民心,进而巩固统治。因而明代高梁河沿线建有大量寺观,且以宦官坟寺最多;清代时不少寺观得以重建,并融入皇家建筑元素。

此外,明清时期宗教的民间化、世俗化,还表现在寺观的宗教功能减弱,而游赏和民俗活动等功能增强方面。高梁河沿线寺观与民众生活密切相关,有庙会(在万寿寺、天仙庙举办)、清明踏青、重阳登高活动。《帝京景物略》记载:“岁清明,桃柳当候,岸草遍矣。都人踏青高梁桥……是日游人以万计,簇地三四里。浴佛、重午游也,亦如之。”这表明高梁河沿线寺观在作为礼俗活动、庙会、游赏活动的载体时,多具备游赏性和开放性的特点。

元明清时期的高梁河沿线寺观建设情况,是宗教发展变化的体现;寺观作为重要的景观,是宗教文化因素对沿线景观持续影响与历代积累的反映。

高梁河作为一条皇家水路航线,其沿线景观营建历来受到皇家的影响。统治者的民族自然观、礼仪习俗,以及政治需求等,无不影响着景观营建,在河道治理、水质保障、都城迁址等多个方面起着决定性作用。

一是景观营建早期,帝王决策下的水利工程、都城迁址,影响了高梁河廊道本身的形成。治水是政治活动的重要内容,历代统治者在运河水源的开辟上都费尽心思。辽金元时期,今北京地区为全国政治中心,水源需求和漕运需求急剧增加,促使统治者尝试对高梁河进行整治改造。最初议定开辟金口河以满足金中都漕运需求时,金世宗说:“如此,则诸路之物可径达京师,利孰大焉。”一系列的水利尝试使高梁河的形态基本成形,自然基底与早期水利建设活动为后续沿线景观格局的形成奠定了基础。而元代都城迁址,拉开了高梁河沿线寺观等文化景观营建的序幕。

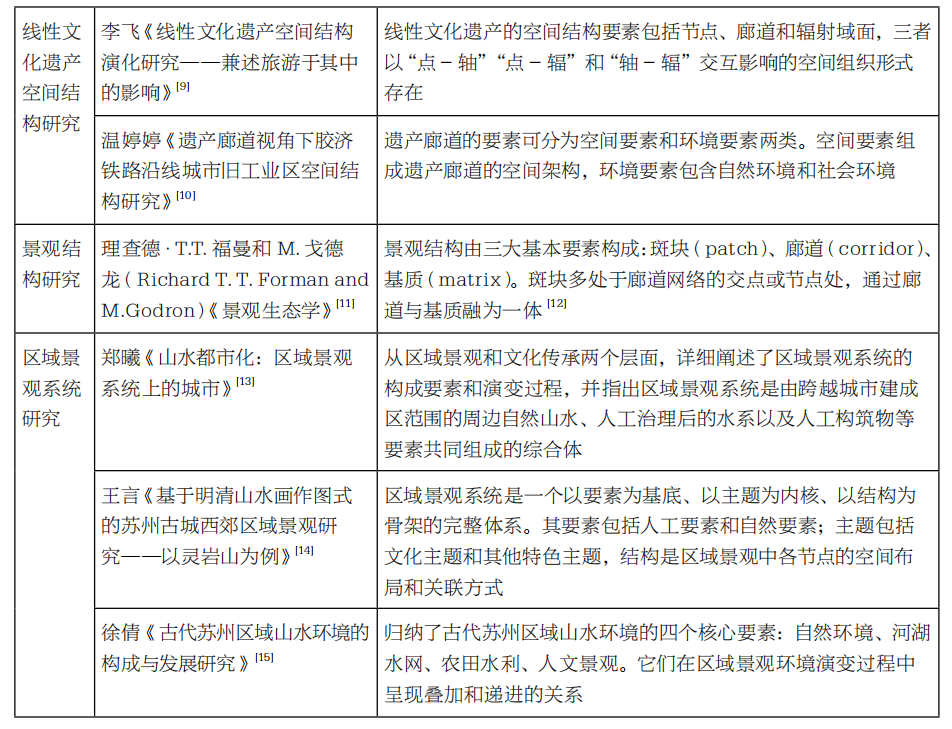

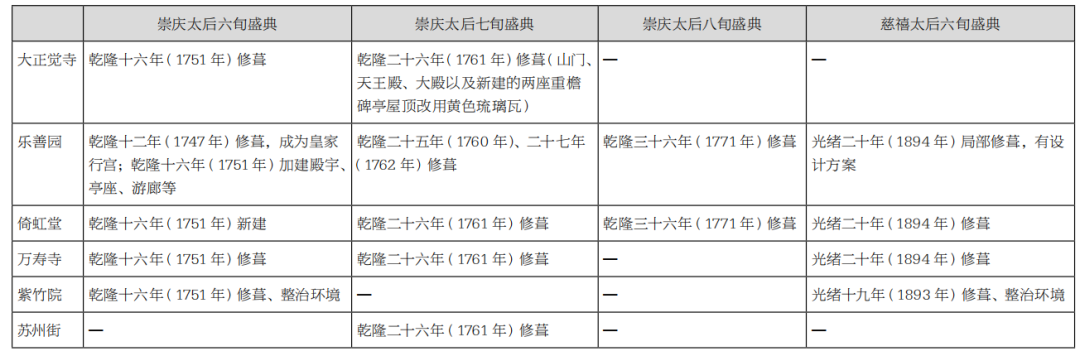

二是清代时,受到帝王的自然观、居住审美需求,以及万寿庆典等政治活动的影响,高梁河沿线景观建设趋于完善,呈现自上而下的干预特征。明代的西北边患在一定程度上影响了北京西郊的皇家园林营建,而清代因游猎民族文化影响,帝王多不喜久居皇宫,故而寻佳地建行宫游居。北京西北郊的三山五园逐渐成为帝王园居理政之地,进而推动了高梁河沿线景观营建。具体来看,高梁河沿线景观营建与乾隆皇帝、崇庆太后、慈禧太后直接相关,万寿庆典是其重要契机。万寿庆典的举办,有利于宣扬国威、强化皇权;帝王的频繁泛舟需求、庆典活动的筹备,促进了高梁河沿线景观建设。乾隆为母祝寿,选择长河作为重要的庆典场所,新建倚虹堂行宫,将高梁河沿线的乐善园、大正觉寺、万寿寺、紫竹院改建为行宫和行宫院,亦作为换船、驻跸之处。慈禧万寿庆典亦将长河作为庆典场所,前述这些行宫与行宫院的几次改建都与万寿庆典密切相关(表 2),有“今岁重逢大庆举,十年一度焕新瞻”的描述。这一系列的营建活动服务于皇家,在一定程度上是政治化的建设决策。

高梁河沿线景观的形成,是以自然环境为载体,以文化为驱动力,人地关系不断互动的结果。自然基底是建筑、园林等选址的基础,而在文化这一无形因素的驱动下,人类对自然基底进行评估与取舍,选择最符合构思意图的地方进行因地制宜的营建,最终改造自然基底,不断在自然基底的基础上为景观赋予新的特征。例如一系列的初步水利建设带来的灌溉之利,都城迁址后带来的近城之益、交通之便等,人为放大了自然选择的结果,使自然环境更加具备匹配寺观园林等建设环境的优势。

在微观线性文化遗产的视野下,本文构建了北京高梁河沿线的景观结构,探讨了沿线景观的历史演变。研究发现,高梁河沿线景观从自然水景演变为城市景观,其景观营建过程体现出动态性、叠加性和延续性,每一时期的景观建设都为后续的发展奠定了基础,不断形成具有内在逻辑关联的整体空间,呈现出独特的滨水景观。其景观演变展现了自然基底与文化基底的整体推动作用,反映了人与自然互动的独特方式。今日的高梁河串联着沿线的历史痕迹,是当之无愧的线性文化遗产,未来的保护与发展策略应注重高梁河文化遗产的整体性和连续性,充分挖掘其历史和文化内涵,促进文化遗产的可持续利用与传承,使其在如今的城市中体现出独特性并焕发生机。

杨菁,天津大学建筑学院(天津 300072)副教授

完整阅读见《建筑遗产》2024年第2期(总第34期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

杨菁 殷双.微观线性文化遗产视野下的北京高梁河景观变迁[J]. 建筑遗产, 2024(02): 43-52.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):微观线性文化遗产视野下的北京高梁河景观变迁

规划问道

规划问道