2016 年1月,习近平总书记在重庆主持召开第一次长江经济带发展座谈会时指出, “当前和今后相当长一个时期,要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发”。

铜锣山属于重庆主城“四山”之一,曾经建筑石材开采活动非常活跃,大量的矿石开采导致土地损毁、植被破坏、地面沉降,生态环境和人居环境急剧退化。

随着生态环境保护意识的日益增强,2010年至2012年,重庆渝北区对该区域采石场实施全面关闭,遗留下41个大小废弃矿坑,形成14 平方公里影响区,安全隐患突出、生态退化严重,给群众生产生活带来了极大不便。

2015年以来,重庆牢固树立“山水林田湖草生命共同体”理念,将铜锣山矿山生态修复作为国家山水林田湖草生态保护修复工程试点示范项目重点推进。截止2023年底,已完成1-5期、7-12期、14期(23个矿坑)矿山生态修复工程。经过多年的努力,这些废弃矿坑已转变为美丽湖泊,形成了独特的矿坑遗迹景观,被誉为“重庆小九寨”。

铜锣山矿山区位

铜锣山矿山范围

图源:网络公开资料

01

铜锣山矿山生态修复及

促进生态产品价值实现的六大做法

✓

多领域规划引领生态价值实现

编制铜锣山矿山公园总体规划,牢牢紧跟成渝地区双城经济圈发展潮流,发挥铜锣山生态、农业优势,发展文化旅游业和现代高效特色农业。

强化国土空间规划引领,严守生态保护红线和永久基本农田,筑牢生态安全格局,保障农业发展空间,优化城镇开发边界,满足产业发展用地需求。

落实生态修复专项规划和村庄规划指引,实施“山水林田湖草”系统治理,完善基础设施和公共服务设施。

✓

高质量推进生态保护修复

持续开展废弃矿坑及其影响区地质环境修复治理,实施矿山损毁土地与植被恢复、地质灾害隐患治理、破损生态单元修复等工程,重塑矿山生态系统,合理开展修复后矿坑资源生态化利用。

按照“全域规划、全域设计、全域整治”的思路,从农用地整理、建设用地整理、乡村生态修复及乡村风貌提升等领域入手,开展全域土地综合整治。

✓

加快重点配套项目建设落地

坚持“生态优先”策略,依托现状道路开展交通修缮、升级,形成多种交通方式组合的综合交通运输体系。

遵循“以需定量、渐进调整、尊重环境、绿色高效”的基本原则布局和建设旅游配套设施,完善矿山公园供排水、供电、环卫、安全、消防等基础设施建设。建立消防指挥中心、避难所、消防通道、医疗救护中心、治安点等安全消防设施和场所。

✓

大力发展生态旅游观光产业

充分挖掘铜锣山矿山文化资源、历史故事、民间传说等文化要素;充分发挥优质生态资源,开发生态康养产业;充分利用铜锣山矿山地形地貌特征,推进体育运动与矿山旅游融合;充分挖掘利用乡村资源优势,推动乡村旅游产业发展,建设农旅融合综合体;深度挖掘铜锣山民俗和农耕文化,推进农业与旅游、教育、文化等产业深度融合。

✓

着力培育多元现代生态农业

改变以往落后、单一、零散的农业生产模式,建立现代农业产业园区,通过集体土地流转,在不改变原有用地性质的基础上规模化种植经营水果、蔬菜等农产品。

通过综合整治、农用地流转、规模化,引入或建立现代农业企业、引入社会资本,优化农业产业格局,促进农业产业现代化发展。

立足矿山公园农业资源优势和产业特色,发展粮食、果品、蔬菜、肉制品等农产品加工,构建农业全产业链和全价值链,进一步丰富品种、提升质量、创建品牌,提升农产品附加值。

✓

奋力塑造国内特色生态品牌

深挖铜锣山矿山特色元素,立足矿山独特的景观风貌和农业资源优势,培育“铜锣山水”“珠联璧合”“矿山农家”等核心品牌,将铜锣山矿山的生态产品、旅游品牌、农业品牌等统一纳入区域公共品牌,进行专业化的品牌建设和管理,形成铜锣山矿山生态产品的品牌效应。

重点利用包括微信公众号、短视频等融媒体,积极宣传铜锣山矿区生态修复,联合科普博主、UP主等“网络红人”发起渝北铜锣山矿山相关热门话题,塑造渝北铜锣山品牌形象。

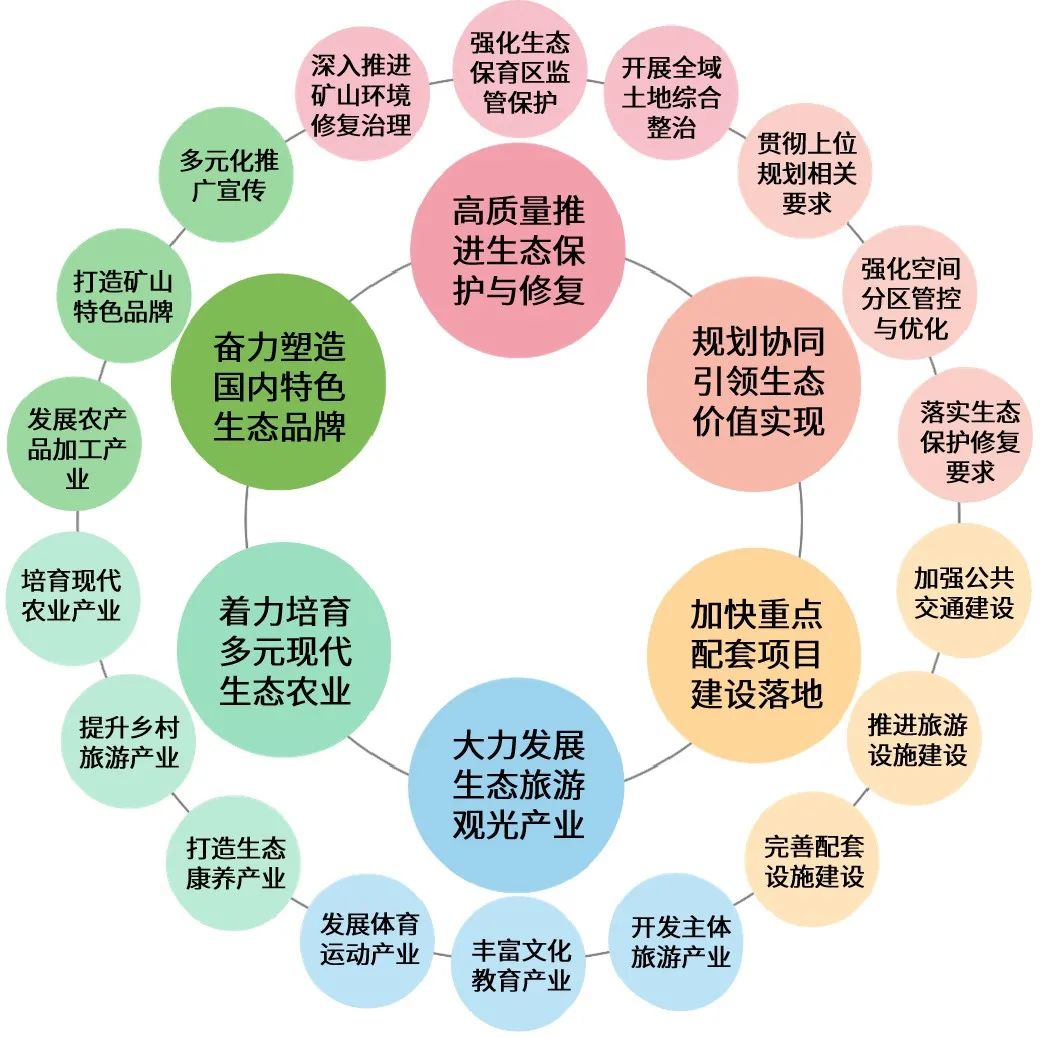

铜锣山矿山生态产品价值实现示意图

图源:自绘

02

铜锣山矿山生态修复及

促进生态产品价值实现的三大成效

✓

生态效益:夯实自然生态本底,提升生态产品供给能力

通过生态修复治理,曾经破败不堪的矿山,摇身一变成为“重庆小九寨”。铜锣山矿山的自然生态环境得到极大改善,空气质量、矿山绿化率等指标逐渐提升,生物多样性不断丰富,为周边地区提供源源不断的优质生态产品。

修复前

修复后

铜锣山矿山修复前后对比

图源:网络公开资料

✓

经济效益:推动农旅融合发展,有效转化生态产品价值

依托修复后的良好自然生态和矿山特色景观资源,铜锣山矿山农旅产业融合发展,旅游观光、生态农业、科普研学、文旅康养等生态产业逐渐兴起,有效实现文化旅游服务类生态产品价值。

2021年开园以来,铜锣山矿山公园一跃成为市民新晋“网红”打卡点,成功入选全国优选旅游项目名录,接待全国各地的游客前来旅游观光,实现旅游综合收入约2000万元,带动周边200余人就业和创业,人均增收约2万元。

✓

社会效益:生态修复典型案例,“两山”转化实践基地

2021年10月,铜锣山矿山生态修复入选自然资源部18个生态修复典型案例;2022年8月,铜锣山矿山生态修复入选《中国生态修复典型案例集》,同时入选联合国生物多样性大会典型案例;2023年4月,中央电视台《焦点访谈》专题报道;2023年12月,铜锣山矿山生态修复项目入选财政部、自然资源部、生态环境部公布的山水工程首批15个优秀典型案例;2024年4月,铜锣山矿区生态修复入选了联合国生态修复十年优秀案例。如今铜锣山矿山已成为国家“两山”转化实践创新基地。

入选自然资源部生态修复典型案例

中央电视台《焦点访谈》专题报道

图源:网络公开资料

03

对广州的启示

✓

坚持系统思维,重构空间品质

重塑“空间重构—功能提升—要素流动”路径,通过统筹土地要素、资金要素以及人口要素,重构生产空间、生态空间、生活空间,最终提升生产、生活、生态等功能,以矿山修复带动全域振兴。

✓

坚持系统修复,统筹各方力量

按照“生态保育区、生态修复区、合理利用区”分区思路,统筹开展“山上”“山腰”“山下”系统修复。同时,统筹开展农村面源污染防治、地下水调查、村庄整治等10个子类型工作。

具体推进上,由区政府牵头组织发改、财政、林业、生态环境等多部门组成领导小组,在区规划自然资源局设立办公室,统筹实施生态修复工作,各部门牵头实施本行业修复工作,做到各尽其责,协同推进。

✓

坚持政策助推,构建长效机制

充分整合利用分散在各部门的政策措施,探索试点新办法,发挥政策组合效应。

一是科学编制规划。通过生态修复优化国土空间布局,将生态修复与后续矿山公园发展结合,形成生态修复促进矿山公园建设、矿山公园带动生态修复工作格局。

二是建立生态修复专项资金。将铜锣山国土综合整治和矿山生态修复产生的新增耕地指标收益、地票或增减挂钩指标收益统筹用于山水林田湖草保护修复,保障生态修复长效资金投入。

三是建立吸引社会资本投入配套政策。按照矿山修复后可预留不超过3%建设用地比例配套产业用地思路,吸引社会资本参与投资矿山生态修复。

✓

坚持“两化”引领,促进乡村振兴

充分利用保护修复后的优良生态资源,按照“政府引导、集体入股、市场化运作”原则,引导村集体成立合作社或集体经济组织公司等方式,规模化盘活经营修复后形成的优良生态资源、农用地、闲置建设用地等资产,鼓励将生态资源作为资本与社会企业合作成立项目公司,发展生态产业,进一步走实“生态产业化、产业生态化”路子,促进生态修复成果转化为经济效益,推动乡村振兴落地生根。

供稿|西南分院

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):废弃矿坑变身“小九寨”,重庆铜锣山生态修复的经验与启示|城市眼

规划问道

规划问道