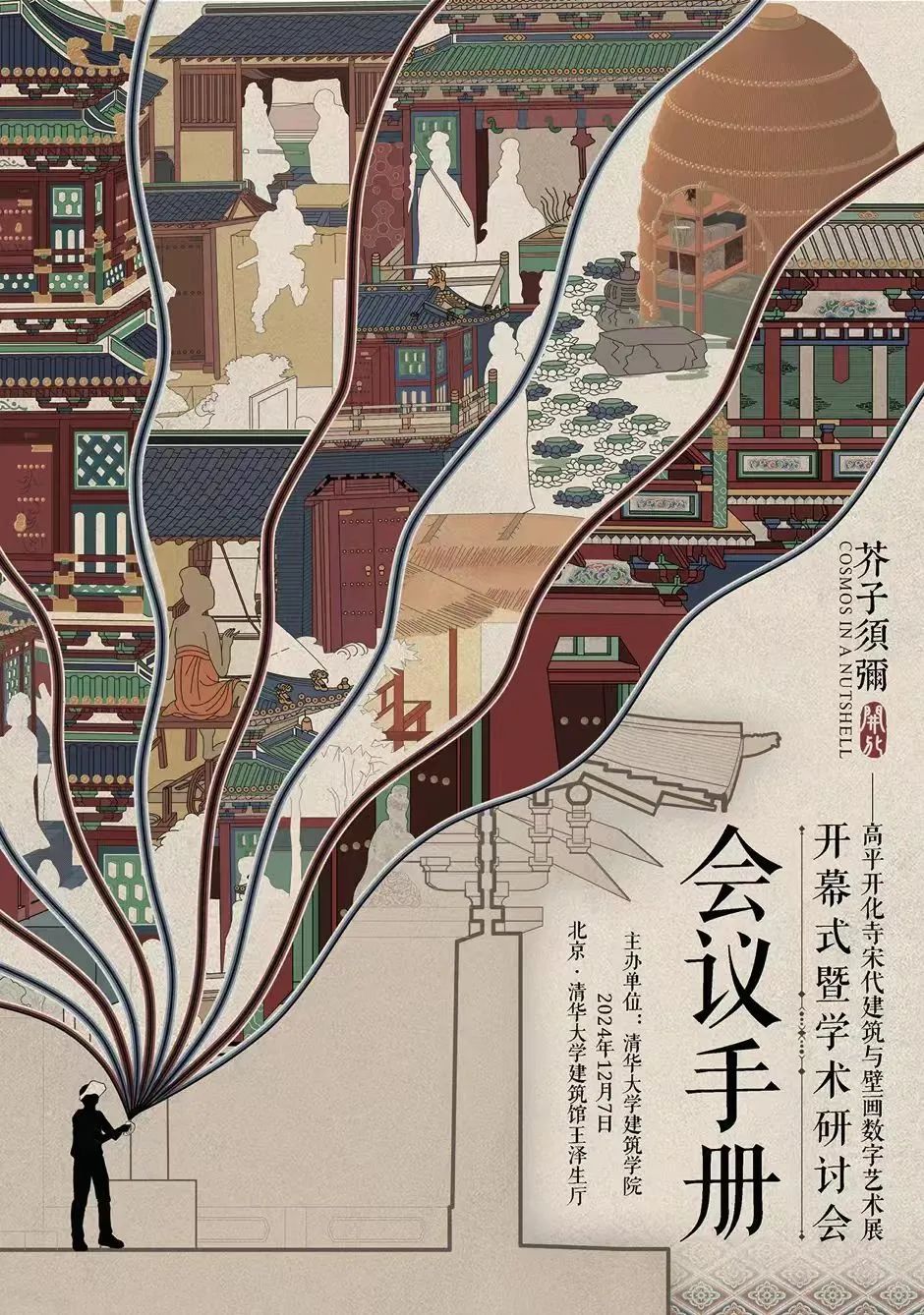

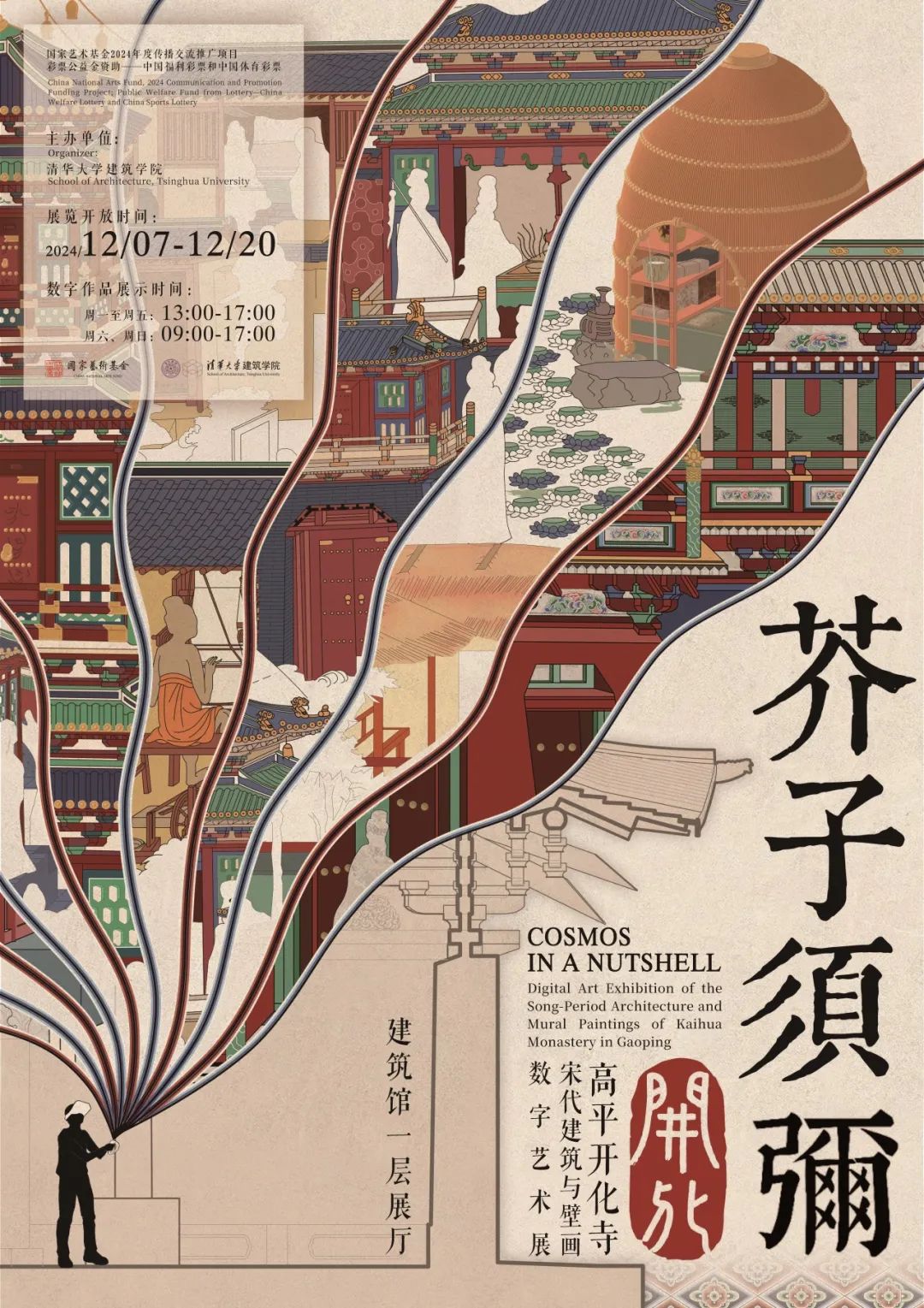

芥子须弥·开化:高平开化寺宋代建筑与壁画数字艺术展开幕式暨学术研讨会

前 言

李路珂

建筑与美术遗产是人类历史、文化、艺术和情感的物质载体,是中华古老文明所留存的辉煌记忆。宋代是中国文化、科技和艺术的鼎盛时期,被看作中华民族伟大复兴的文化宝库。在宋代建筑与艺术遗产中,山西高平开化寺大殿是国内仅存的北宋时期佛教殿堂壁画的完整遗存,具有重要的历史与艺术价值和活化潜力。为了让沉睡的国宝“活起来”“走出去”,清华大学建筑学院李路珂副教授主持策划“高平开化寺宋代建筑与壁画数字展”,获得2024年国家艺术基金传播交流推广资助项目资助。

自2004年起,清华大学建筑学院师生陆续对开化寺宋代建筑与壁画开展了详细勘察、数字化测绘、价值研究与数字艺术展示探索,旨在理解和阐释开化寺宋代建筑和壁画的精妙艺术,让古老的文化遗产焕发新生。展览以虚拟现实、裸眼混合现实、实物展品、动态影像和交互影像相结合的方式,全面展现开化寺建筑艺术的本体价值与当代意义。

展览分为五个章节:

第一章“开化道场”介绍舍利山开化寺的环境沿革,以及总体艺术视野下大雄宝殿北宋时期建筑、彩画与壁画的营造特征与丰富内涵;

第二章“不解之缘”讲述清华建筑学院团队测绘与研究的方法与历程;

第三章“身临其境”是“高平开化寺的奇妙旅程“数字艺术影片的第一部分,通过裸眼混合现实的方式开启高平开化寺大殿的沉浸式交互体验;

第四章“画中天地”展现数字艺术作品的生成过程——清华建筑学院团队对壁画中建筑图像的空间复原研究,以及多学科协作下的数字化展示方法研究;

最后的第五章“游历须弥”是“高平开化寺的奇妙旅程“数字艺术影片的第二部分,通过虚拟现实动态影像,叩问开化寺艺术的古今意象与想象世界,最终抵达内在心灵之沉思。

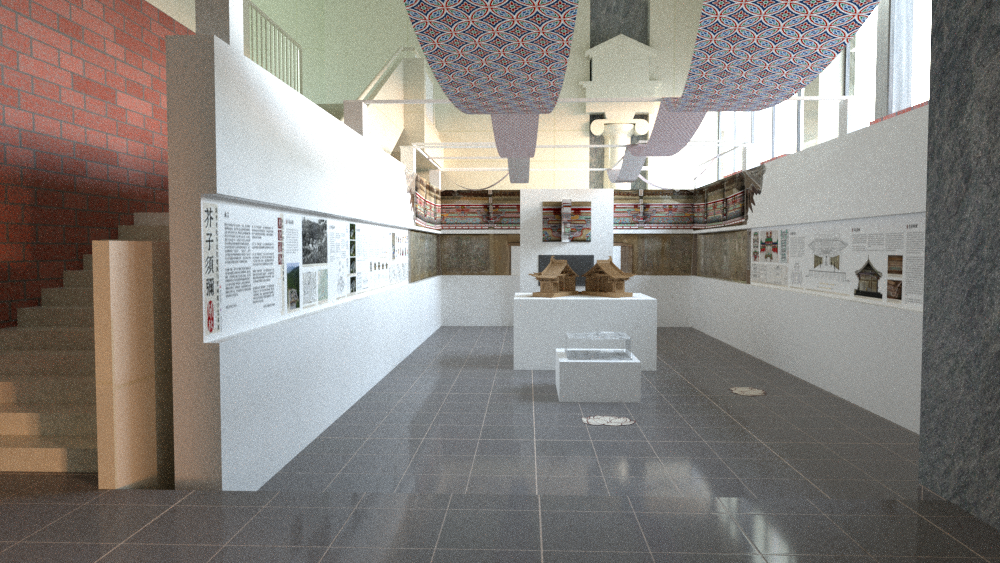

展览空间设计图

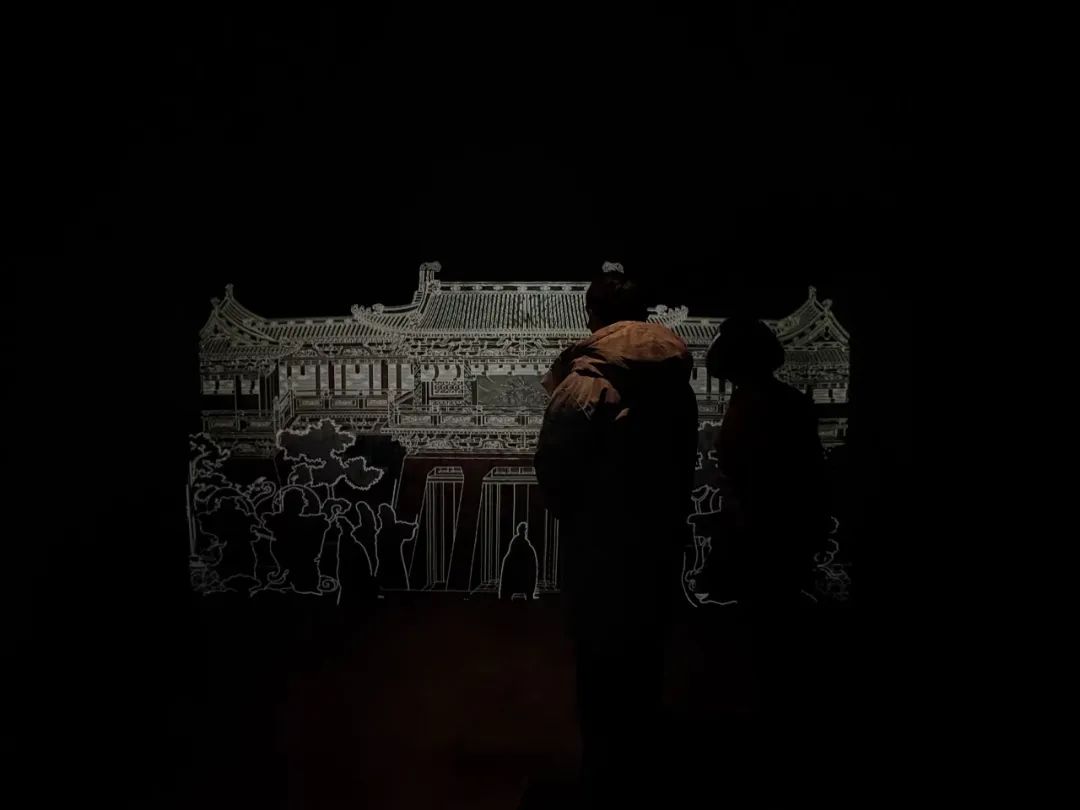

CAVE空间体验现场

结

语

古代建筑艺术的杰作往往在神圣或凡俗的意图之下,由环境景观、结构本体、附加装饰与附属陈设(包括绘画、雕塑、器物等)等不同要素在建筑中交织和辉映,形成清晰可辨的、富有感染力的空间体验。这是不同媒介在人类观念推动下的融合,而场所的意义也由此铸造。高平开化寺就是这样一座幸存至今的建筑艺术杰作,其建筑、彩画和壁画均保留了北宋时期的遗存,是我国唯一一处北宋时期地面木构建筑与室内壁画同时完整保存的实物。

高平开化寺的综合性和完整性使其具有跨越时空的永恒魅力,它不但吸引了世界各地的研究者和艺术家,也使得跨学科的研究和阐释在此大放异彩。此次展览在将高平开化寺的艺术成就与精彩故事展现给当代社会的同时,其自身也成为汇聚人文历史、科技考古、信息艺术与文博展览学科人才的平台,成为实现文化遗产地、高校、研究机构多方互利共赢的契机。它是以下众多个人与机构协力打造的作品。

发言

摘要

草菴,岩穴还是石室?——再探开化寺鹿女故事中的“草窟”

阮晋逸丨北京大学外国语学院南亚学系博雅博士后

近年来,文化遗产热与视觉文化研究浪潮的交汇,在极大程度上拓展着艺术史书写的内涵与外延。国际人文学界所关注的“物质与视觉”转向,无疑为观察佛教文化艺术遗产的生成与变迁提供了一个重要维度。报告聚焦于开化寺北宋壁画鹿女故事中的南北二仙人及其居处的特殊建筑,对人物外形、服饰特征、居所器具与行为场景展开多层次的微观化考察,探讨图像志系统与佛教经典叙事之间文-图互释、文-图互动、文-图互生的复杂面貌,继而揭开有关人物身份属性的多重谜题。

报告将山西高平开化寺“报恩经变”作为时代性的图像例证,以“视觉性”为关注对象,以“历史性”为研究旨归,力图通过壁画遗存的微妙细节透视北宋佛教有关“他者”(即非佛教人物)的认知观念与形象化表达,以此钩沉所谓风格背后的宗教社会情境与审美变迁。

“寻白傅兮兜率其企”:山西忻州金洞寺转角殿与小木作楼阁初步调查

李竞扬丨同济大学建筑与城市规划学院博士研究生

周淼丨浙江大学城市学院国土空间规划学院副教授

金洞寺位于山西省忻州市忻府区西呼延村西侧的龙门山麓,寺内转角殿、殿内小木作楼阁均为北宋至金代遗构。转角殿面阔与进深均作三间、约8米,厦两头屋盖,六架椽屋、前后用乳栿,外、内檐皆用五铺作枓栱。前檐铺作出直昂,颇似晋祠献殿。

殿内四内柱间有一须弥座,凹字平面,有芙蓉瓣、壼门。座上立小木作楼阁,下屋、平坐、上屋重檐皆用七铺作枓栱,上屋、下屋用双抄双下昂(出峰批竹昂,多见于太原、五台山宋金建筑),平坐出四跳卷头,楼内原有塑像已失。楼身柱间填以如意牙头壼门版、牙头护缝版,围以叉子。上屋正面檐下当中悬一华带牌,题额“先师祐民之阁”,颜体真书。惜上屋楼顶未做完,以避免与转角殿脊槫相撞打架。

经现场调查、搜考文献并结合AMS放射性碳素测年可知:转角殿建于北宋前中期;“先师祐民之阁”应由宋末金初本地豪绅樊宝捐造,是一座兜率天宫模型,且其正面形象颇似高平开化寺大殿《弥勒菩萨上生兜率天经变》中的楼阁。可知十二世纪弥勒上生信仰流行于河东乡村、并进入葬礼的史实。

图像中的建筑与建筑中的图像:试论清代紫禁城文渊阁的文化象征与视觉表达

蒋雨彤丨清华大学建筑学院博士研究生

研究以清代紫禁城文渊阁为研究对象,从“图像中的建筑”与“建筑中的图像”两条线索展开分析。首先,通过历史图像中的文渊阁形象,探讨不同历史阶段中文渊阁建筑特征的表现与其文化象征;进而,通过建筑空间中包括装饰、绘画、家具等在内的图像,解析其视觉语言与空间意义。研究旨在揭示文渊阁作为清代皇家藏书楼的多重文化内涵及其在建筑与图像交融中的独特价值。

文化遗产空间的AR叙事重构:空间特征与体验分析

张星晨丨上海纽约大学交互媒体艺术学院助理教授

如何在真实的文化遗产空间中讲故事,我们面临在叙事方法、用户角色身份、空间的多重功能性等方面的一系列挑战。本报告以“文化遗产空间的AR叙事重构:空间特征与体验分析”为主题,探讨增强现实(AR)技术在文化遗产叙事中的作用与体验特征。从实践案例出发,分析了AR技术如何如融合物理与虚拟空间,构建以文化遗产为中心的沉浸式叙事体验。

在文化遗产的AR叙事设计中,空间的多重身份决定了叙事的深度与体验的丰富性。物理空间作为历史与文化的载体,为叙事提供了独特的语境。而虚拟空间的引入则打破了物理空间的限制,将不可见的历史故事和动态信息叠加到现实环境中,从而创造了多层次的叙事结构。这种空间叙事的构建不仅需要在视听层面上实现虚实的无缝融合,更需要引导用户切身体验虚实空间的节奏变化,触发情感与思考。

本次报告通过对AR空间特征与叙事策略的探讨,希望揭示AR空间叙事在文化遗产保护与传播中的潜力,分享一些实践经验。促进文化遗产空间成为当下的一种鲜活的对话体验。

身体图式与情感记忆:虚拟空间体验中的真实性建构

韦诗誉丨清华大学建筑学院讲师

围绕虚拟世界究竟是一个从未出现过的、全新的虚拟幻象,还是真实世界的延伸和扩展,一直以来都有诸多讨论。以“具身化”的混合现实而非“离身化”的虚拟幻象为目标,本研究探索以心理沉浸效果补偿感官沉浸缺失的途径,即以身体图式和情感记忆作为虚实之间穿越的锚点,构造身体、图像和空间之间全新的耦合关系。在濒危动物虚拟保护馆设计中,以实验研究法、猜测性研究法,采集目标用户日常空间实践中常用的行为姿态,通过一致性评估与可行性验证,对行为数据进行筛选与聚类,进而识别出触发不同空间体验的最优行为数据集,最终构建用户体验最优的“身体图式-虚拟体验”人机交互系统。在龙脊古壮寨虚拟博物馆设计中,通过口述历史、情绪地图和建造范式来阐释社群主体“看不见的情感记忆”,并以此为依据复原并适当想象重构聚落空间,重现那些曾经出现却已经难以体验的生活场景。比较两个对照组,身体、图像、空间三者之间的相互联动更有助于实现虚拟世界沉浸、交互、想象的效果。

从《腊八燃灯窟龛名数》到《一川星悬》

周真如丨清华大学建筑学院水木学者博士后

陈芷豪丨中国美术学院雕塑与公共艺术学院博士研究生

甘肃敦煌莫高窟开凿于鸣沙山东麓垂直崖壁上,长达1.6公里,自十六国时期开始营造,经北朝隋唐,至五代宋初归义军时期达到空前壮观景象。僧政道真写于951年的《腊八燃灯窟龛名数》记述了腊八节前夕敦煌佛教徒在莫高窟遍窟燃灯的有组织活动,是今人认识彼时窟前壮景的重要线索之一。但此状景早已不再——1914–1915年俄国额豋堡探险队所绘莫高窟崖面图反映的则是该地数百年无人维护之后的荒芜萧瑟。在上海当代敦煌美术馆2024年11月开幕的“境象敦煌”展览中,建筑史学者周真如与光媒艺术家陈芷豪合作,基于《腊八燃灯》所描述的燃灯情景,创作视觉作品《一川星悬》。通过在纸本的水彩底图上投影,动态呈现石窟被移动光源照亮的情形,模拟莫高窟众多洞窟在节庆夜间被灯火点亮的可能情境,诠释和激活古代文献所载宗教—社会景观。本报告叙述《一川星悬》背后的历史研究和合作创作过程,进而探讨若干敦煌石窟与当代艺术议题,如石窟群外观与连通性、石窟光环境样态、艺术家介入程度以及观众交互可能性。

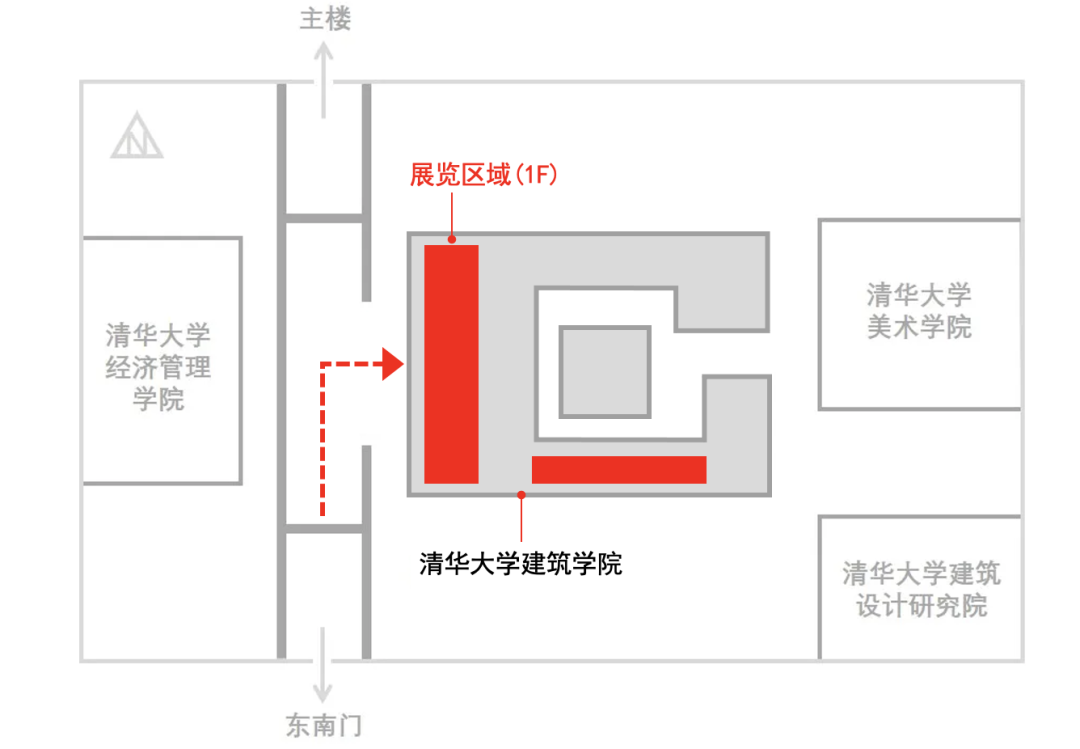

特别提示:预约 & 场地

Art &

Heritage

美术遗产

中央美术学院

原文始发于微信公众号(美术遗产):会议资讯丨芥子须弥·开化:高平开化寺宋代建筑与壁画数字艺术展开幕式暨学术研讨会

规划问道

规划问道