作者:金秋野

本文发表于《建筑学报》

❖

本文原文为2万字的长文《凝视与一瞥》,刊载于《建筑学报》2014年1期。为照顾微信阅读的习惯,特推出金老师亲自缩减的6千字版《王澍的“造字法”》。文末附全文pdf下载方式。

▼

❶

▲ 古代绘画中的仓颉有四只眼睛,这是一种隐喻,表明文字的发明与深入事物本质的观看能力直接相关。

传说中的造字者仓颉生有“重瞳四目”,能够看见常人看不见的东西。文字的构造,等于在人的观念中建立一套与客观世界对等的符号系统,为此,对世间万物万象进行抽象和分类,就成了必不可少的环节。地图的绘制者大概会面临类似的问题。面对混沌世界,该如何取舍、如何安排,才能得到一个可以辨识、且尽可能接近于自然造化的图绘副本?这个世界到底能否用一套人为的规则来解释说明,且清晰无误地表达出来?千百年来,人们似乎就是寻找这样的办法。在这个过程中,是否遗漏了某些看似无关紧要、实则不可或缺的细节?如果世界本来不是一个严密的系统,创造出一套严密的文字符号,是否反而会将心智束缚在一个人造的铁屋子里?今天的种种知识,能够代替仓颉的“重瞳四目”吗?

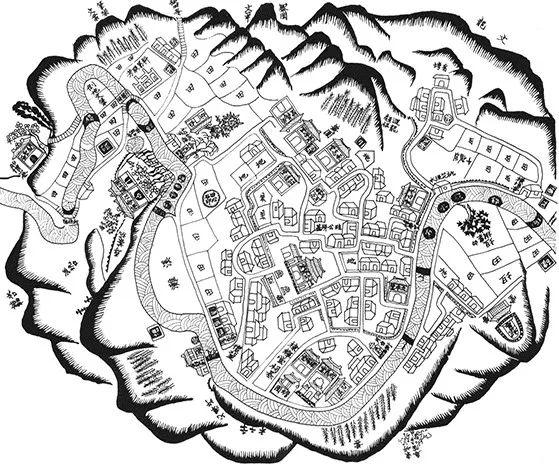

王澍在他的博士论文《虚构城市》中反复提到清末的豸峰全图。豸峰是中国为数众多的小山村中的一个,1904年,它有幸被以一种传统的方式记录下来。

▲ 清末豸峰全图. 摹自清·光绪甲辰年(1904年)《桃溪潘氏豸峰支谱》

用现代制图法来衡量,这幅图的表现水平相当拙劣,既不准确,也不精当。但是王澍欣赏它。他说:“它们是用于联想的东西,而不是地理规定的东西”。的确,一幅精确绘制的地图不会给我们如此深刻的空间暗示。对于旅人来说,这样的一幅图绘要比现代的地图更不容易迷失,因为它描述事物之间的关系——一座门楼的形制和方位、一片树林的种类和姿态、一座桥以何种方式横跨一条河流。正是这幅有点比例失衡的、甚至幼稚可笑的图,传达出一种久违了的和煦、虔敬且丰润的心灵构造,以及由它引出的一番“观想”。

这是“漫游”般的体验,如同展子虔的《游春图》,它会把我们吸入图中,穿过街巷,拐过牌楼,踏上田垄,抚摸路边的桃树,在滩溪上游玩,在祠堂里打盹,越过垂柳的柔柯眺望青翠的远山。绘图者提醒我们注意那些标出了名字的地方,它们并不按照某种科学的分类,列举得也不周到,却真切地契合着这位漫游者的心灵。

▲ 豸峰村位于旧徽州府婺源县,成村于宋代,为潘氏世代所居。地处山水环抱之间:村落四周布有翠林密蔽的回龙山、雕楼山、庵堂山、笔架山;桃溪水自北向南,如一条玉带绕村北而过。村落从平面上看大致呈圆形,似一面“铜锣”夹在山、水之间。(九樟注释)

▲ 豸峰村村口实景,《清末豸峰全图》中“溪滩”对面“田”的位置(九樟注释)

▲ 豸峰村村口实景,《清末豸峰全图》中“溪滩”对面“田”的位置(九樟注释)

▲ 豸峰村支祠“资深堂”实景,《清末豸峰全图》中“成义堂”右侧“棣辉堂祠墓”的位置。原祠于太平天国时毁于火灾。清同治年间,村人潘鸣铎独家花了八千余金在这块地基新建了资深堂。(九樟注释)

▲ 豸峰村支祠“资深堂”实景,《清末豸峰全图》中“成义堂”右侧“棣辉堂祠墓”的位置。原祠于太平天国时毁于火灾。清同治年间,村人潘鸣铎独家花了八千余金在这块地基新建了资深堂。(九樟注释)

清代画家龚贤说:“古有图而无画”。传统的地图不求精准、不做归类,只刻画现实意义上的“重要”之物,本身就既是画,也是图解。如果说豸峰地图“在某种更宽广的范围上与现实类似”,那么它是如何实现的?在它背后,是一种什么样的观想方式在起作用,在今天的世界里是否仍有价值?王澍从豸峰全图中看到了什么,又是否融入了他的思考和设计?这就是本文关心的问题。

王澍这样描绘图中的“物象”:“把几座有名字的山峰、几座没有名字的山峰、田、地、某个水坑(肯定不是全部水坑)、一堵墙、若干有名字的房屋形状、一块只有名字没有图形的房子、一座坟墓(而不是全部坟墓)、一片特殊的树(有名字)、一片无名的树林、一个不同寻常的碣、一块有名字的石头……把所有这些以完全等价的方式都画在一张图上……但这张图却可能是关于这个村子真正现实的最恰切的描摹。”

王澍进而指出,在同一个类别(例如建筑)之内,个体高度相似,让人觉得只是在简单重复。但稍加留意,就会在出檐深浅、门的形状之类地方发现差别,或者因为旁边是否有水塘而有所区别。王澍将之命名为“相似性区别”。他直觉地将之类比为一幅书法作品中相同文字反复出现时彼此之间的细微差别,一种“类型学”的构造:“把图上作为组成部分的各系列排列、组合,我们就可能得出这个村庄的完整结构……它的总和结果,符合中国任何地方人类智力的某种根深蒂固的组织原则。”

▲ 辽代《华手经》石刻中反复出现二十四次的“世界”二字,彼此相似但各个不同。

其实这一原则,正是雷德侯所说的“模件化”构造方法。模件就是可以替换的小构件,通过在不同层级上摆弄、拼合这些小构件,中国人制造出变化无穷的统一文明。雷德侯用它来解释有关中国艺术生产过程中的一切事物,如青铜器、兵马俑、建筑、城市,甚至最不具批量生产潜力的山水画。

雷德侯认为,汉字是一个令人赞叹的形式——意义符号系统,它的基本模件系统为64种笔画,组成200多个偏旁,再按一定规则组成汉字。这个系统有五个层级,偏旁本身也可以是字。汉字的构成方式既表意也表音,既象形也指示,不求清晰单纯,却可权宜因借,有着无限扩展的可能。文字是思维的跳板,因此,中国人在构思任何人造物品时,不自觉地遵循与造字法类似的组织原则。例如,「斗拱-开间-建筑-院落-城市」的五级空间构造更是这一系统的明证。

在讨论中国山水画的时候,雷德侯将模件的话题转向关于“创造性”定义的讨论。雷氏注意到中国文人画家只画有限的几个题材,并将之做无穷无尽的组合。中国画家正是在不断变化的细节描绘中发挥无穷无尽的创造热情,中国画“构图、母题和笔法的模件体系,以自己独特而无法模仿的形式渗透了每一件单独的作品,犹如自然造物的伟大发明。”

▲ 倪瓒创作于不同时期的四幅画,分别为:江亭山色图、秋亭嘉树图、容膝斋图、幽涧寒松图。这几幅画都由近景的树木、沙汀、远山,以及题跋和印章等几个类似的“模件”变换位置组合而成,甚至左高右低的平行线控制之下的平远式构图都一层不变。

回头再看豸峰全图的画法,它大体有序和局部无序、它的不彻底和不完善,它对混沌世界的巧妙提炼和再现,都符合雷氏对于模件化的精微考察。这是一种现代科学观念下无法解释、也很难复制的构思方法,但似乎自然本身就没有强求整齐划一。雷德侯说:“一株茂盛的大橡树上的一万片叶子看起来全都十分相似,但是仔细比较将显露出它们之中没有两片是完全一致的。”这是一种对自然的更高级的概括,而道法天然正是中国文化艺术所追求的最高境界。

雷德侯并没有发明什么,他只是从一个旁观者的视角,点破了中华文明在造物方面所谓“追摹造化之工”的一种具体含义。对中国人来说,它并不是什么稀奇的或高深的东西,每一天、每一个角落,普通人都在不自觉地践行这个规则,倒是受过现代知识启蒙和专业训练的高级技术人才(包括建筑师)把它忘了。

以一种相当陌生的眼光,王澍发现了所谓的“相似性区别”原则,以及背后那个相似相续的连绵世界,初看平平淡淡,实则丰富无比。王澍早年在自宅里进行的园林实验,就是以这一思路进行空间营造的一次尝试。分布在室内各处的空间小品,大如家具,小如器玩,在与人相关的几个不同的尺度层级上反复摆弄、拼合,成为王澍一以贯之的“造字法”。在后来的实践生涯里,王澍将其称之为“类同型异”。

▲ 王澍在象山二期设计中的手绘草图,可以看到很明确的模件化倾向。

董豫赣这样解释“类同型异”:“它直接揭示了园林经营的一种手段——以看似普通的亭台楼阁等几种简单的类型,通过山水的纠缠造成差异而多样的即景片段。”这大概就是豸峰地图绘制者眼中的世界,更是那些上古时代造字者眼中的世界,他们没有名字,被统一命名为“仓颉”。

“五散房”大概是王澍在象山实验之前的一次重要的类型化尝试,五个小建筑分别被命名为山房、水房等,这种分类完全是诉诸感官的,它们大概来自于某种富于传统趣向的空间描摹,如千佛岩、水波等,名称与情态互相指谓,构成了一个相当诗意且能引起联想的意义系统。

▲ 宁波五散房. 王澍(九樟注释)

王澍建筑设计的语言学特征明白无误地显现出来,这一次,他开始批量构造自己的“模件”,它们显然可以应用在其他场合,变化尺度和形式,互相勾连组合,讲述一个不同于现代城市的空间故事。五散房就是倪瓒的古树、远山、溪流和平滩,或者,在另一个层次上,它们只是远山,不同形状的山体,或正或奇,或横或纵,它们也有组成各自体积的次级“模件”,那就是房子本身的建构方案,亦即王澍的构造实验,如夯土技术、瓦片构造等。这些手法,为建筑单体提供了一层“肌理”或“质感”,相当于山水画的“皴法”,它们自身都是表意的。不可小看这最基本的一级“模件”,因为有了它,建筑才能在文本组织的底层构造上培育作者需要的一种气息,从笔画这个层次开始,中文就已经不同于世界上任何一门语言了。

与山水画类比可知,这个系统至少包括三个不同层次的“模件”:建构级别(笔法),即王澍的构造实验;单体级别(母题),如五散房、瓦园、太湖石房等,这一级别又包含几个不同层级;群体组织(构图),所谓“画意观法”。构图法当然也调控着不同层级模件的组织方案,可在不同尺度上发生作用。

这种基于文字类比的营造方针,在中国美术学院象山校区二期的设计中,得到了淋漓尽致的展现。这一次,五散房中的“山房”、“水房”和“合院”以各种变体重复出现,根据地形、根据具体的位置、根据彼此之间的关系,发生了各种各样的转化和变形。同时,一些组件,如太湖石房,在象山校区中则不断穿插于更大的单体建筑中,充当偏旁部首。单体建筑自身变幻着院落格局,建筑与建筑形成更大规模或更不受限定的院落,这些院落连续排列、互相关照,组成了一个现代尺度的园林。基本的“点”,亦即“笔画”层次的构造更丰富圆熟了,“瓦园”等新的类型亦加入其中,而植物作为一个主要的模件,也在建筑外部、建筑内部、建筑与建筑之间、屋面以上、甚至碎砖瓦墙面的缝隙里,在各个层级上侵入渗透,成为设计语言中一个不断生长、富于情态却又无法完全控制的变量。从笔画到篇章的各个层次上,王澍的设计语言连缀起来,上下呼应、互为表里,成为一个相当有力且丰满的叙事组诗,其中包含着重新与自然达成平衡的哲学构思,延续着文人山水的襟怀观想,既属于过去,又连接着未来。

▲ 2005年3月11日王澍绘制的象山二期总体布局。可以看到山房、水房和合院分别出现几次,及整体上动态的组织关系。

以这样的视角,我们可以清楚地看到“滕头馆”中那些变形的太湖石洞在语言上意味着什么。它高于竹篾、瓦片的底层构造法,与层层递进的步道相仿佛,以隐喻的方式延续着层级化的语言模件系统。“滕头馆”作为一个独立建筑,又在“水岸山居”里充当一个“模件”——空间序列的“休止符”,把人送上“瓦园”和“飞道”的传送门,而这个传送门在一组层层推进、连绵不休且带有汉赋般华贵庄重气象的空间体验中走向乐章的高潮部分。

于是,那些层层叠叠的夯土墙体、墙上侧卧的小披檐挡水板、颇具体感的混凝土窗洞口、修长的楼梯、带有斗栱意象的举折屋顶内部构造和弧形开口,平展出挑的竹板挑檐,以及从山上俯瞰时那一片延伸不尽的瓦屋顶,共同组成了一个气势恢宏的篇章。这座建筑具有非常强烈的文学特征,材料和砌筑方法无一不是现代的,却依然让人感觉到传统中国的气度与韵味。形体雄深雅健,饱含一缕生动的气脉,从始至终贯穿于土红色的墙面之间,击穿并牵引着彼此平行的一组高矮不一的墙体,一路向尽端处的“滕头馆”呼啸而去。

在王澍为设计水岸山居绘制的一张草图中,明确标示着:“可将此类型与滕头类型组合……或取消此类型,将前一类型重复一遍”等字样。我们可以看到这个设计着时间发展变化的过程,如何从一系列“合院”类型最终发展为统一屋面下方的层结构。原有的类型融化了,被一个更大级别的整合需求所压合、揉碎又重组,就像诗歌对词汇的组构方式。一种压倒了模件表面的可识别性的丰饶之感因此被创造出来,气韵也因此而变得凝注又连贯。

▲ 王澍为水岸山居所做的前期构思草图,这时屋顶还不是连续的。旁边的文字说明暗示着几个不同层级的模件组织。

▲ 水岸山居模型(九樟注释)

其实王澍嘴边的“类型学”、“相似性原则”,都是典型的“六经注我”。仗着一股本能的文化应激力,王澍在观察身边世界,他用现成的文学或哲学来武装自己,并获得解释眼前心底世界构造的捷径。这些哲学,尽管里面本来就包含着西方知识系统的自我批评,对于反躬自察的中国知识人来说,但仍属方凿圆枘、舍近求远。在文化融合的过程中,中国人的“故我”陌生了,要用较为熟悉的“他人”来做拐杖,重新进入往昔的思想世界。这大概是文化融合的必经之路,先用熟悉的自我来翻译他人,后又反其道而行之,用熟悉的他人来建构莫须有的“自我”。循环往复,回忆成为杜撰,翻译变成创作。

现在,有必要针对制图法问题进行专门的讨论。吴彬的《十面灵璧图》是一个有趣的例子。

▲明. 吴彬. 十面灵璧图。这是原画的局部拼合版,只列举了10个方位中的5个。

图中的石头初看画的是一团火焰,它在炽热翻滚的一瞬间凝固石化。十个侧面如此不同,看起来根本不像同一块石头,让一般意义上的正面无从寻觅。以现代制图法来衡量,无论从哪个方向去看,都既像立面,也像轴测,也像透视。这是一幅无法用正交投影法绘制的图,或者说,没有绘制的价值,因为它的表面没有正交的线。

正交投影的观想方法,是现代建筑学最重要的特征之一。现代制图法在专业领域的通行,不仅使设计平立剖面的“图学”取代了对整体建筑的构思,也催生出一种独特的空间观想方式和价值评判标准,塑造了新的神祗。埃文斯(Robin Evans)的研究表明,正投影的方法(亦即今天建筑师所采用的平立剖面标准画法)应用于建筑中是14世纪以后,也是文艺复兴绘画的衍生物。其结果是建筑师在图纸上用线条暗示空间深度。埃文斯说:“前人所采用的这种构思方法中很大的一部分,都通过古典主义传到今天,成为我们的职业癖好,名字就叫‘暗示的空间深度’(implying depth)”。所谓“现象透明性”,指的就是这个“癖好”。它完全依赖正交投影法和平面线条的空间深度暗示作用。

勒·柯布西耶习惯于从正面拍摄他的建筑照片,大概是这种思维作用下对空间深度的偏爱的结果,他力求使建筑印在书本上的时候看上去像一个立面,受过同一文化熏陶的读者,就会凝视这幅照片(亦即伪装成立面的正投影),以一种古典主义的审美习惯去穿透墙体,让线条直接切开并剥离表面,使隐藏的深度空间显现出来。因此,本质上,正面性(frontalities)不是观看角度的正侧问题,而是精神上一种理想的隔离状态,一种对待自然的割裂态度:没有任何一个侧面、冗余的装饰和倾斜的线条来干扰这种凝视。这难道不是现代主义的神话吗?

然而十面灵璧图让我们看见自然造物的本来面目,它无法被简化或抽象为任何事物,它可以被数学描述,但它从来也不是数学。人们发明投影法是为了自身的便利,没想到却被这种方法改造了思维。与之类似,参数化方法、或三维打印技术,都是冷冰冰的现代科学理性的产物。现代人用理性来肢解万物,这是我们在经营自己物质环境时唯一掌握的“造字法”。正是这样的观想方法投射于城市之上,才拆散了漫长的历史时期中逐渐织就的城市文本,拆散了古老城市的院落格局和空间诗意,将自然彻底从城市中扫地出门,然后凭空出现了放射状大道、立交桥、停车场,怪异的单体建筑,以及遍布中国城乡的经济技术开发区、科技产业园和旅游度假村。

传统中国城市的建筑并不像十面灵璧,因为它毕竟不是自然的造物。但它同样不是正交几何投影观想方法的产物,它或者是雷德侯所谓“模件化”观念下一种本能的构造,或者说,匠人传统。院落是它的核心单元。总的来看,它是“反造型”的,尤其是不依赖于功能来确定造型。类型化的物群落消解了对个别建筑造型的热爱,织体城市中没有纪念物前深沉的凝视,只有无心漫步中分神的游目,它的丰富性抵消了它的混乱。

而这,恰恰也是王澍在豸峰地图里看见的东西。让我们回到豸峰地图,从一个受过良好训练的现代建筑师的视角,看看那些幼稚的线条、东倒西歪的房屋,还有七扭八歪的道路。王澍说:“豸峰全图才是恰当的‘类型城市制图’……如果传统的平面制图是不适用的,透视与轴测制图也不适用,因为它们都直接对应真实的版本尺寸,或者片面,或者过于强调每一座建筑的独立性质。……传统的中国制图学已经预先实践着类型学的制图法则”。

▲ 清末豸峰全图. 局部(九樟注释)

跟十面灵璧一样,豸峰地图也缩成一团,而不是向外扩张着自己。它们都是一个小世界。中国有多少个像豸峰一样的小村子,数也数不清,每个豸峰都是一块灵璧,没有正面也没有侧面,安于自己无法被现代想象、也无法想象现代的命运。

忽然有一天,它被斩断手足,变成一块方方正正的平地,又被覆上一层廉价拙劣的现代式规划平面、弯弯曲曲的景观道路和圈圈树,变成了一个皆大欢喜的生态旅游度假村。

_END_

注:

2万字完整版请见《凝视与一瞥》/金秋野,《建筑学报》2014年1期。

在后台回复关键词:【凝视】获得《凝视与一瞥》完整版全文pdf和《时间停滞的城市》(王澍著)全文pdf下载途径。

编辑:树下小人

原图文由《建筑学报》提供

九樟注释图文由九樟学社提供

九樟学社编辑部

| 版权声明 |

本文版权归本文作者所有

| 联系邮箱 |

jiuzhangsociety@gmail.com

规划问道

规划问道