【第1278期】

文化,是一个地方约定俗成的为人们所普遍接受并共同遵守的一种生产方式和生活习惯,它包括生产方式、生活习俗、风土民情、人伦规范和道德信仰等,具有独特性和不可复制性,它是一个地方的文化基因和记忆核心。要了解一个乡村,首先必须要了解一个乡村的文化。

因此,在乡村社会调查中,对乡村文化的认知和了解也是一个重要的内容。生产方式作为乡村文化中的重要部分,在前面已有了详细的阐述,这里主要从与农民的日常生活相关联更紧密的乡土建筑文化、民间信仰文化和乡风民俗三个方面来阐述。

01

乡村建筑

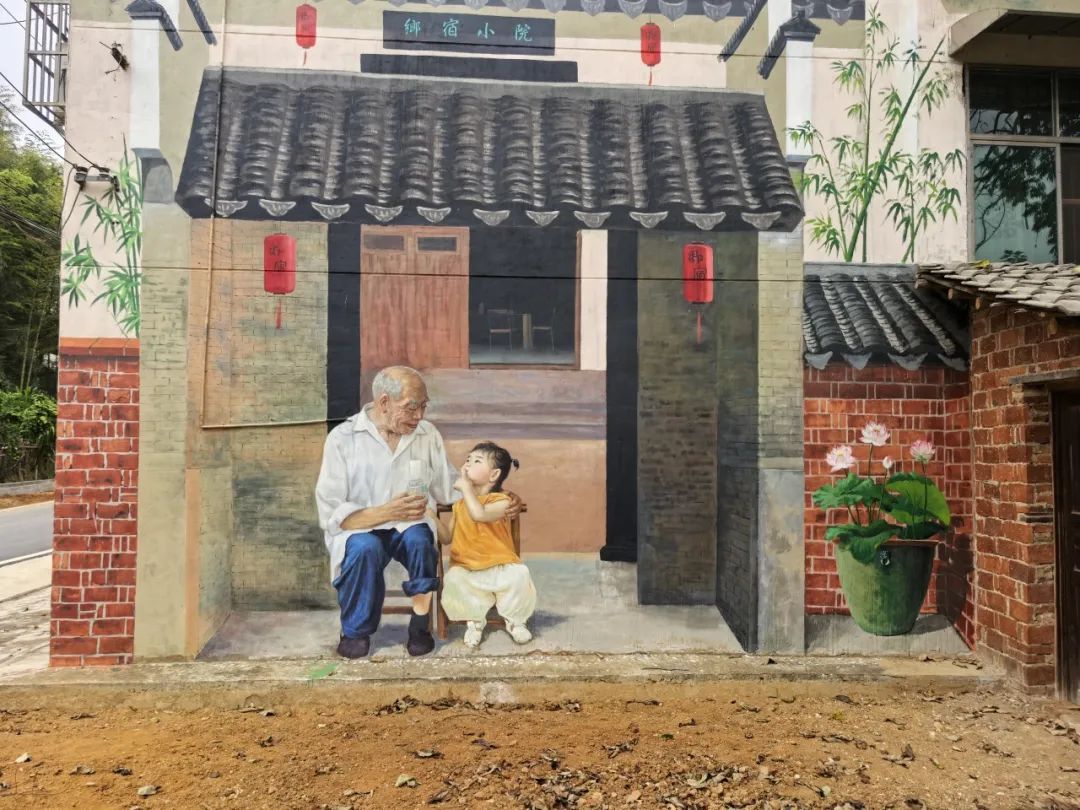

村庄的重塑是新乡村建设三大任务之一(另外两个任务是产业的重塑和人的重塑),而乡村建筑的改造则是村庄重塑的一个最重要的部分,所以了解乡村现有的建筑形态,就显得十分必要。

建筑发展与人类的发展和社会的进步息息相关,同时也与一个村庄的地理位置、自然环境、生产方式和经济与技术的发达程度相关联。中国的乡村建筑,大到建筑的形制、风格、规模、营造方式,小到建筑的室内布局,材料选用,梁柱架构、门窗雕饰又都有各自的讲究,体现出来"天人合一"的建筑环境和"以人为本"的营造手法。因此,在乡村建筑的调查中要着重从三个方面进行了解:

一是建筑的设计法则。包括当地农民对建筑的形制、风格、规模、营造方式,室内格局和庭院布局的认知和习惯,这是乡土建筑文化的核心,未来在乡村建筑的改造过程中,无论是新建或者改造的房子,都要符合当地的文化特色。所以,乡村建筑文化调查的第一件事,就是拜访农民。

二是建筑的年代与材料使用。乡村的历史不可割裂,乡村建筑史也不可断脉。乡土建筑在一定程度上是一个村庄的经济与社会发展水平的历史见证者,不同的时代,不同的生产方式、不同的经济条件和不同的科学技术水平,会形成不同的建筑的审美价值和建筑营造的手法。于是,也就有了不同的建筑的形制、风格、规模、营造方式。所以,乡村建筑文化调查的第二件事就是对村庄的现有建设按照建设的年代进行登记,并拜访当地的老人,尤其是农民建筑师傅,他们是乡村建筑的"活地图"。

三是当地的环境。这里的环境,包括自然环境、社会环境两个方面。自然环境主要指是当地的地形、地貌、气候等,而社会环境指的是当地生产方式、生活习惯、经济发展水平等等。它们决定了在新乡村建设中村庄的建筑物的选址、形制、规模、格局以及营造的手法。

02

道德信仰

道德信仰是乡村文化的重要组成部分,是乡村人生存和发展的精神支柱,是农民世代最为信服的东西。一个农民有时可能会违拗自己的父母,有时也可能违背于自己生活的社会,但很难去违背自己的道德信仰,因为他从小就在"人在做,天在看"的家训中长大,这里的"天"就是农民心目中的道德信仰。

在新乡村建设中,要想改变农民,要想文明农民的生活方式,就必须首先要去了解农民的道德体系和信仰体系。这是乡村社会调研的内容,具体就是针对不同人群,记录他们的生活里的信仰方式。

03

民俗风情

民俗风情,简称风俗,是在一个特定的区域里的特定人群沿袭下来的风气、礼节、习惯等,是有其自身的特殊性的东西。中国有一句俗话,百里不同俗,千里不同风。所以在新乡村建设中,开展乡村的民风民俗调查,也是乡村社会调研不可或缺的内容。而且,中国人自古就重视地方的风俗,所以有"为政必先究风俗""观风俗,知得失"的古训。

在今天的新乡村建设中,重视风俗,了解民俗风情,是为制定新乡村建设的经济与社会发展的规划提供依据。

因为,在中国传统的乡村,风俗不仅有物质性的,如生产、建筑、服饰、饮食、居住等的风俗,更多的是文化性的,如制度、岁时节令(二十四节气)、信仰、人生仪礼等等,这些是乡村的生产、生活方式的直接反映和经验总结,为农民世代沿袭。了解这些,就能为乡村建设规划的制定和落地提供了坚实的基础。更重要的是了解风俗,为同农民的交谈、交往和接触提供便利。

在新乡村建设实践过程中,只有熟悉了农民的所思、所想、所虑,才能走近农民;只有从情感和心里上拉近了和农民的距离,才能为农民所接受,农民才愿意和你做朋友。只有和农民做了朋友,农民才会和你讲真话,说实情,而这一切都需要从了解乡村的民情风俗开始。

中国的民情风俗很多,在乡村社会调查中,重点要考察乡村的生产、建筑、服饰、饮食、居住、岁时节庆(二十四节气)、信仰、人生仪礼等方面的风俗习惯,并对民间诗歌(如民歌、叙事诗)、民间故事(如笑话、传说等)、民间戏剧(地方戏)、民间语言(如谜语、谚语、俗语)和名号(如地名、人名、神名、动植物名)等等进行熟悉和了解。

原文始发于微信公众号(北京绿十字):了解乡村,走近农民

规划问道

规划问道