当前,世界百年未有之大变局正加速重构全球产业链、供应链。2023年12月,中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为九项重点任务之首,提出要以科技创新推动产业创新,发展新质生产力,促进创新链和产业链“双链融合”,实现制造大国向“智”造强国转变。

新加坡以小面积土地实现产学研紧密合作、创新资源系统性整合,建国近60年来不断促进产业结构优化和升级,2021年彭博创新指数科技成就第2、制造能力第3,一跃成为高端制造的全球城市。本文研究其科技、产学研、链接机制、保障机制等“双链融合”路径,期待有助于支撑广州实现高质量发展。

广州、新加坡创新指数对比图

图源:网络公开资料改绘

01 新加坡“双链融合”经验

(1)畅通“教育、科技、人才”的良性循环

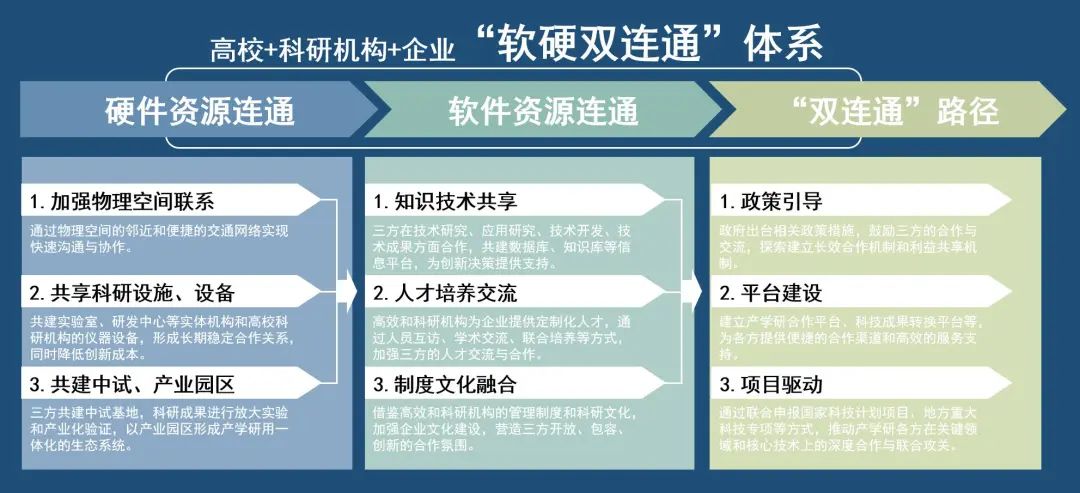

▣ 高校、科研机构和企业“软硬双连通”

高校、科研机构研发方向与企业发展方向高度匹配,前沿技术和研究成果能迅速转化为生产力,推动产业升级和转型;企业通过与高校、科研机构的合作,获取最新技术动态和市场信息,为创新发展提供有力支撑。

新加坡“软硬双连通”体系图

图源:自绘

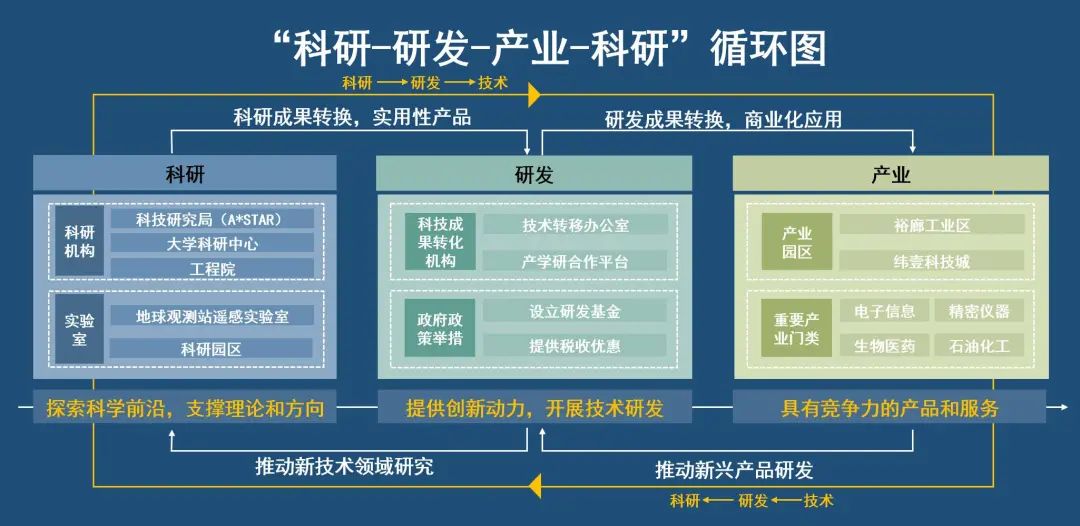

▣ 形成“科研-研发-产业-科研”的良性循环

新加坡“科研-研发-产业-科研”循环分析图

图源:自绘

(2)强化“双链”深度融合的链接机制

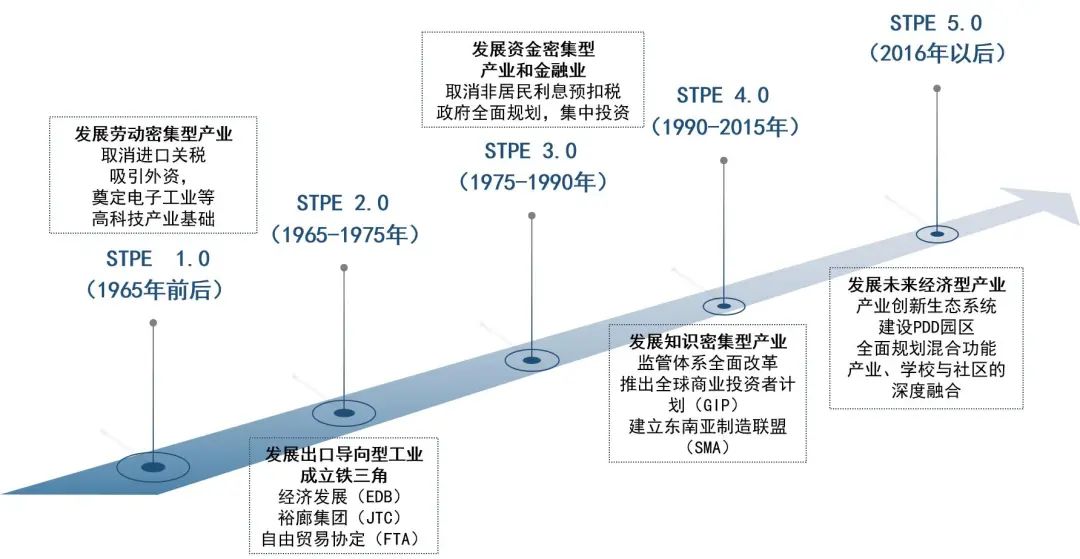

▣ 围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链

技术密集型发展阶段,通过设立国家培训中心,与日本、德国等联合设立科技机构,提升技术力量,同步布局产业空间,预留产业集群。资本密集型发展阶段,顺应“第二次工业革命”,打造科学技术、专业知识主导的现代工业体系,促进向高生产效率和高附加值产业转型。科技密集型发展阶段,提出向经济上游升级和产业集群计划,充分发挥商务园、科学园和大学等研究机构的科技集聚优势,促进电子信息、石油化工、精密仪器等行业高速增长。人才与创新密集发展阶段,紧抓科技研发,瞄准生物医药、信息传媒等领域,吸引全球精英转化科技创新生产力,生物医药和信息技术等高科技产业快速发展。

新加坡产业发展阶段分析图

图源:自绘

▣ 知识入园驱动先进制造业集聚

以裕廊工业园为代表的未来产业园区进一步发挥群聚效应,加强对科技公司的吸引力,以达到聚集全球资金和人才的目的,将园区打造为先进制造业、机器人技术、智慧城市、洁净科技和智能物流的新发展区,承载研发制作、原型化、测试、生产和供应链管理的整个制造业价值链。

新加坡知识型产业园区化分析图

图源:自绘

▣ 包容性混合用地保障产研空间一体

以裕廊工业园为例,采取集群开发模式,高新技术、研发、工程设计和电脑软件服务业等关联产业主体可聚集于一栋楼,打造高效生产空间与环境。面包新语大楼建在工业用地上,集“研发、生产、零售、办公、仓储”于一楼,9楼为“工业上楼”的食品加工厂,“下店(展)上厂”,生产商直面消费者,形成特定制造业与相关服务业共居一楼的包容性混合空间。

面包新语大楼功能分析图

图源:自绘

(3)建立高水平的全生命周期保障体系

▣ 建立适宜不同发展时期的招商引资体系

一是全球招商引资,设置各地招商服务分支机构,根据新加坡经济和产业发展方向需求选择产业主体,并在不同阶段推行企业主体最迫切的优惠政策,提供差异化设施和厂房、科研基础设施等。二是减少行政干预,发挥市场对资源的有效配置,引入PPP模式。三是扶持中小企业发展,提供产业发展、融资等帮助,辅助其发展高技术产业及对外扩张。

新加坡招商引资分析图

图源:自绘

▣ 遵循前瞻性的规划-招商-运营体系

“先规划、后运营”,在企业招商前,提前谋划产业链体系。根据战略性新兴、支柱产业的不同特点,有针对性地研究上下游产业链构成,预测工业用地需求,划分不同产业区域,以适应不同企业和研究机构需求。

新加坡“规划-招商-运营”体系图

图源:自绘

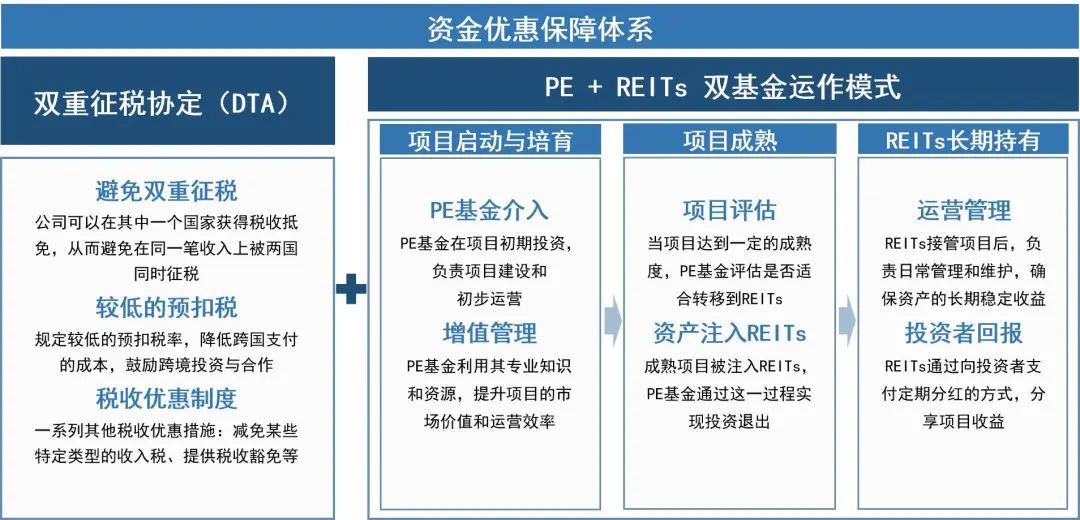

▣ 建立友好的资金优惠保障体系

新加坡“摩天工厂”(工业上楼)采取“REITs+PE”双基金运作模式,培育期项目采取私募基金PE运作,待私募基金将项目培育成熟后,优先进入REITs完成退出,并对负债、资产、分红、投资和投资者制定严格的细则。

新加坡资金优惠保障体系图

图源:自绘

02 对广州“双链融合”的启示

(1)强化空间保障,积极融入湾区战略格局

精心布局产业创新空间,聚焦集成电路、新型显示、新一代电子信息等核心产业,建设专业化的产业园区集中布局,形成完整的产业生态链,以促进资源共享、技术交流和协同创新,降低企业运营成本,提升整体竞争力。

(2)产业精细管理,搭建“双链融合”路径体系

对广州未来重点发展的规模产业,深入研究上中下游企业现状,摸清薄弱环节,如智能网联新能源汽车产业链,广州整车、整机组装表现出色,但在感知系统、执行系统、电控系统、智能座舱等研发要求高的环节短板明显,因此,重点引导龙头企业自主或与科研高校合作等,着力提升电动、智能、网联三方面核心技术,实现双链融合,进一步提升广州的市场竞争力。

对于新兴产业,提前部署产业链、创新链,结合市场需求,预估未来方向,用户产品定研发方向和研发产品定用户类型相结合,确保贴近市场需求。同时,联合华南理工大学、华南农业大学等在地高校、科研机构、企业多元主体提供合作平台,促进科研、研发与产业的良性互动和循环发展,共同推动新兴产业的快速发展。

(3)健全制度体系,促进双链融合有序实施

优惠政策方面,争取与更多国家、地区签订双重征税协定(DTA)网络,为不同类型的企业制定特定的优惠政策,如中小企业简化审批程序、降低收费标准、减免部分税收等。

供稿|西南分院

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):产业链洞察㊵|新加坡产业链、创新链“双链融合”的经验启示

规划问道

规划问道