提起大慧寺,许多人都很陌生,其实它在1957年就被定为北京市第一批文物保护单位,2001年被公布为第五批全国重点文物保护单位。

寺从何处来?

大慧寺始建于明正德八年(1513)年,距今已有500多年的历史,因主殿内供奉高5丈的大佛,也被称为“大佛寺”。根据明嘉靖初年大学士杨廷和的《杨文忠三录》记载,其建造者为当时的司礼监太监张雄。鼎盛时期的大慧寺曾经有大小殿宇183间,占地421亩。

据(清)纳兰性德《渌水亭杂识》载:“明正德癸酉,司礼监太监张雄建寺于宛平县香山乡畏吾村,赐额大慧,并护敕于碑……嘉靖中,太监麦某提督东厂,于其左增盖佑圣观,于是合寺观计之,殿宇凡一百八十三楹,拓地四百二十一亩”。可见大慧寺原有规模之宏大。

明万历二十年(1592年)、清乾隆十二年(1757年),大慧寺曾经历两次修葺,后逐渐倾颓。如今明代建筑仅存大悲宝殿,东西配殿是2003年原地复建的。仅存一座主殿的大慧寺,为何还能被评为全国重点文物保护单位呢?因为,这座主殿建筑规格极高,殿内壁画与彩塑工艺精湛,集明代三大艺术成就于一体,是北京地区明代佛寺中的独一份,具有极高的历史、艺术与科学价值。

大慧寺的大悲宝殿是典型的明代大木结构,坐北朝南,面阔五间,进深三间,高约21米。最重要的是,它的顶部样式为重檐庑殿顶,这是明清时期所有殿顶的最高等级。现存的中国古建筑中,如太和殿、武当山金顶、明十三陵长陵祾恩殿等,即为此种殿顶。屋檐下悬挂的“大悲宝殿”牌匾还是明代原物,字迹仍清晰可辨。

殿内供奉主尊为一木胎彩塑密宗风格的千手观音立像,高约15米,旁立两尊胁侍菩萨像。大慧寺从建寺之初直至今日,曾先后出现过三尊高达十五米的观音像,一尊铜铸,另两尊为木雕。如此巨大的体量,即使在今天也不是轻易就可更换的,但雕像何时消失,又于何时被替换、为什么被替换,目前尚未见有任何资料记载,且关于大慧寺本身的史料也很少,如明代李东阳等人书写的重要碑记,早在乾隆年间就已不存,这一切无疑给这座雄伟的大悲宝殿蒙上了一层神秘的面纱。

大殿内最重要的文物遗存,还数环列于大殿东、北、西三面墙体前的28尊彩塑泥胎造像,高近4米。上世纪50年代文物普查时,确定其为明代原作。五百年间虽有过三次重修,所幸只对塑像彩绘进行了局部修补,并未遮盖明代原有的敷彩。其中部分衣服纹饰还使用了已近失传的截金工艺,是敦煌壁画的“同款”技艺,历经500年的岁月,依旧闪烁着金光。

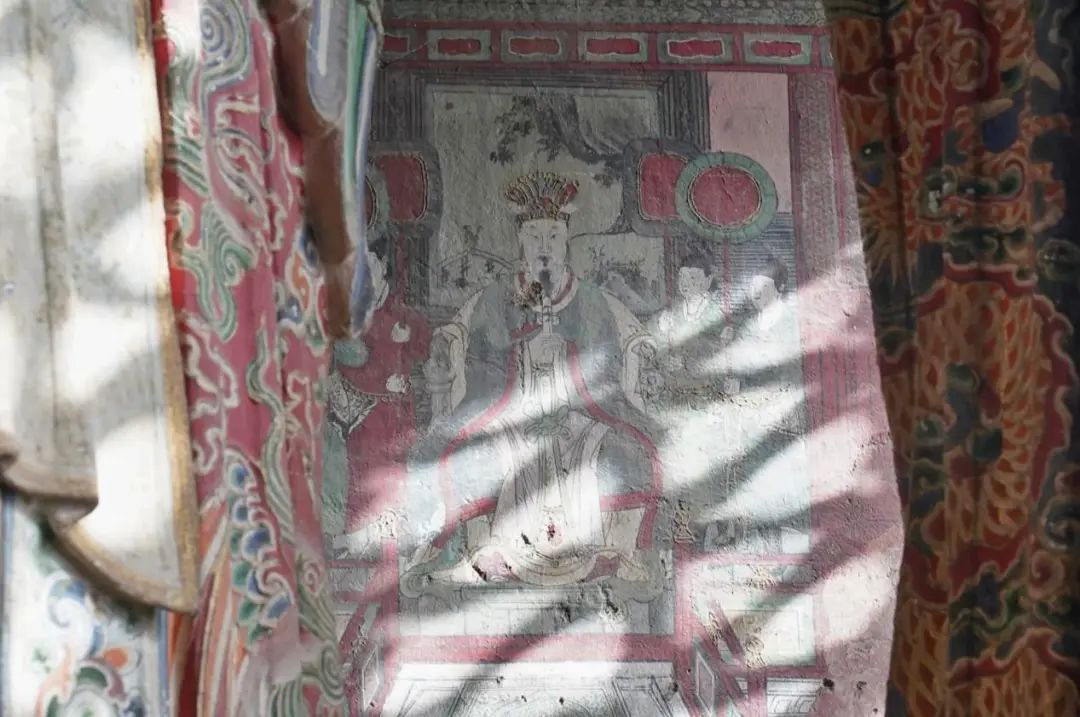

环绕着大殿三面内墙还绘有工笔重彩的连环壁画,也是明代原作,画面内容取材于《香山宝卷》故事。壁画的艺术造诣十分高超,画面空间处理错落有致,色彩艳丽又不失典雅,笔法精妙;尤其是人物形象细致传神,而且整体保存完好,是北京地区明代壁画的代表作之一。

如何更好地对大慧寺进行保护和传承?

作为全国重点文物保护单位,大慧寺的历史价值、文化价值、艺术价值极为丰富。北下关街道举办大慧寺文化遗产焕活研讨会,邀请了来自国家图书馆、首都博物馆、中国人民大学、北京交通大学及中央美术学院等单位的专家学者建言献策,汇聚各方智慧,为这座古刹注入新时代活力。专家学者与业内精英各抒己见,建议与周边区域一体化研究,数字化呈现大慧寺彩塑、壁画,以动漫、短剧、短视频等形式焕活大慧寺文物,开发VR线上游、VR游戏等衍生品,从不同视角为大慧寺未来发展勾勒多元路径。

中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师张磊谈到,根据大慧寺的整体现状,我们要在文物本体文化遗产的保护、传承等方面做好文章。“可以结合文化展示,做好综合性的环境营造。”他表示,“除了保护本体,如何体现出一个体系化的文化产品?目前它嵌入在社区,我们又如何找出一种合适的方式,在社区与大慧寺之间进行空间布局?是否需要打造出具有中国传统文化特色的院落空间?这些,需要我们在接下来的一段时间内,予以重点思考。”

中央美术学院教授吴晓敏此前曾带领团队在探索圆明园数字化呈现方面积累了丰富的经验。吴晓敏指出,考虑到大慧寺目前不具备对外开放条件,所以对这个宝贵的文化遗产进行数字化呈现与研究必不可少。

“大慧寺将于近期启动文物研究修缮保护,后期文物保护单位将根据大慧寺研究进度,适时公布相关成果。”北下关街道办事处副主任蒋杰说,大慧寺是不可多得的文化瑰宝,作为属地街道,希望通过这次研讨会为大慧寺文化遗产保护工作搭建交流合作平台,推动构建政府主导、社会参与、协同发力的保护机制,不断传承弘扬中华优秀传统文化。

内容来源:北京日报、潮新闻、四名汇智

相关阅读

北京中轴线上藏着有趣的问题,你能答出几个?

城市副中心一系列重点文保任务被明确

【发布会实录】|《北京历史文化遗产保护传承体系规划(2023年—2035年)》正式发布

系统构建价值体系、保护体系、传承体系、实施体系

您与京城,一“码”之隔!

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):揭开神秘的面纱,大慧寺将于近期启动文物研究修缮保护

规划问道

规划问道