【摘要】在历史地段保护和活化协同发展的目标指引下,笔者基于城市形态学的理论和方法,结合历史地理学派和空间组构学派,建立了一个多层级地块形态划分和空间效能评估的方法框架,用来判断每个地块兼顾历史信息保留延续和社会经济活力提升的空间潜力。进而,以南京老城南片区具有典型明清风貌特征的两片居住型历史地段——中华门西的荷花塘和钓鱼台为例,划分出具有不同空间效能的地块组合单元,并且有针对性地提出基于形态学的保护和活化更新的建议。研究旨在为历史地段的整体价值评估提供一个新的视角,以期推动结合不同形态学派观点的城市形态学领域的实证研究,为历史地段的保护和活化工作提供城市形态学的依据。

2021年,历史地段首次在中央层面作为保护传承体系中的重要保护对象被提出。历史地段集中体现了一定时期承载地域文化的历史风貌和传统生活特色,其地块、建筑和街巷作为历史信息(historical expressiveness)的物质载体,集中体现了老城的历史风貌,同时也是邻里日常交往生活的主要空间。随着城市化进程的加快和城市功能的不断完善,历史地段面临着空间衰败和活力衰退等问题,如何既保留和延续其历史信息特征,又提升其社会经济活力,是历史地段保护和更新所面对的挑战和机遇。

既有研究从历史地段的整体价值特色评价出发,对不同尺度历史地段的价值进行判断和认定,为风貌保护和活化利用的策略提供了客观依据。例如:在街区尺度,通过对格局风貌、整体历史价值、单体资源情况、功能活力等方面进行打分来评价历史地段的特色价值;或在街巷、街坊、院落、建筑四个尺度上建立分析框架,评估其更新潜力;在建筑尺度,通过建筑层数、建筑年代、建筑质量和建筑风貌来判定其建筑价值,提出相应的保护、整治和少数拆除的分类更新措施。这些研究改变了过去微观局部的“孤立”评价,更重视历史资源与其所在历史环境的关联性。然而,既有研究在构建“整体—部分”的层级结构时,忽略了地块这一关键形态要素在历史信息表达和社会经济活力中发挥的作用。因此,笔者基于城市形态学的理论和方法,为评价历史地段的整体价值特色提供一个新的视角,先是通过科学、精细化的认知,解析历史地段的地块内涵,梳理地块形态的多层级特征,建立分析框架;继而以南京老城南片区具有典型明清风貌特征的两片居住型历史地段——中华门西的荷花塘和钓鱼台为例,综合评估每个地块在历史信息的保留和延续、社会经济活力提升两方面所具有的空间潜力(spatial potential,又称空间效能),进而提出有针对性的更新建议,为历史地段的风貌保护和整体宜居性的提升提供依据,促进历史地段保护和活化的协同发展。

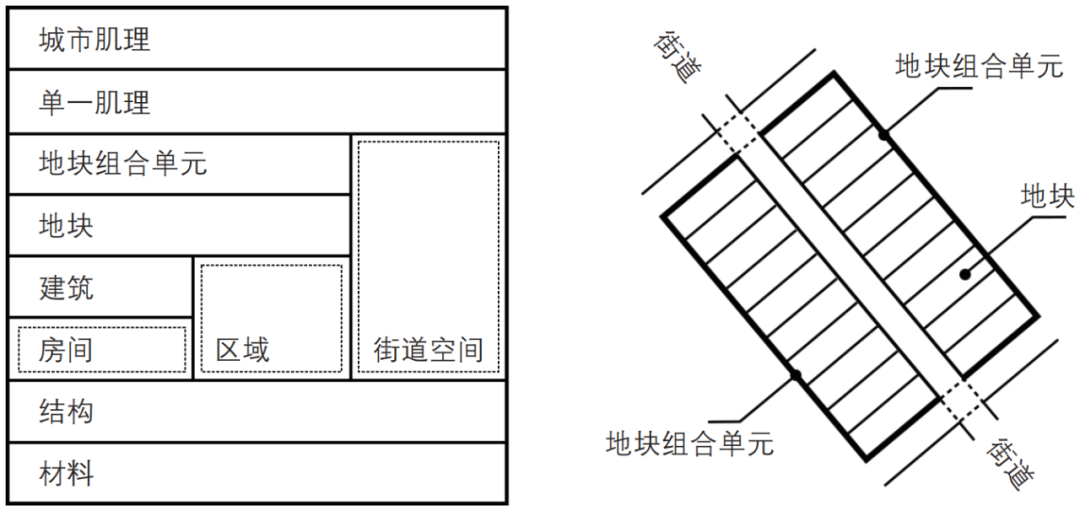

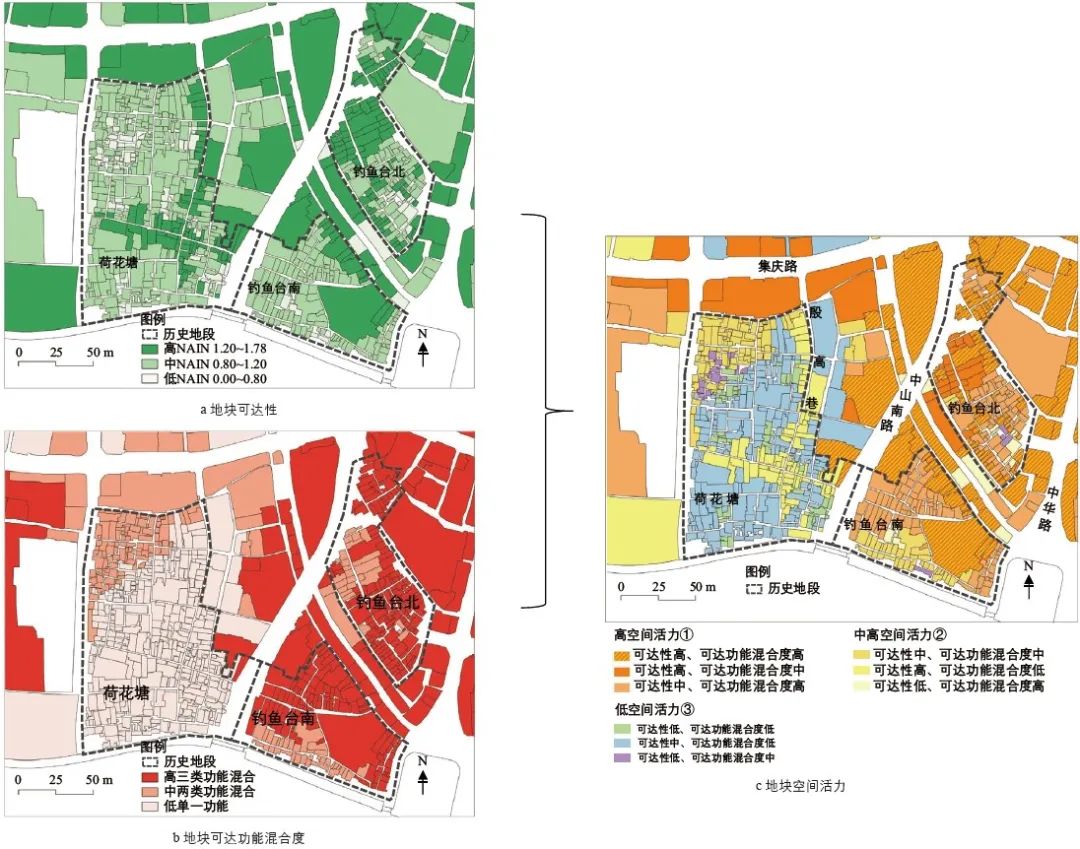

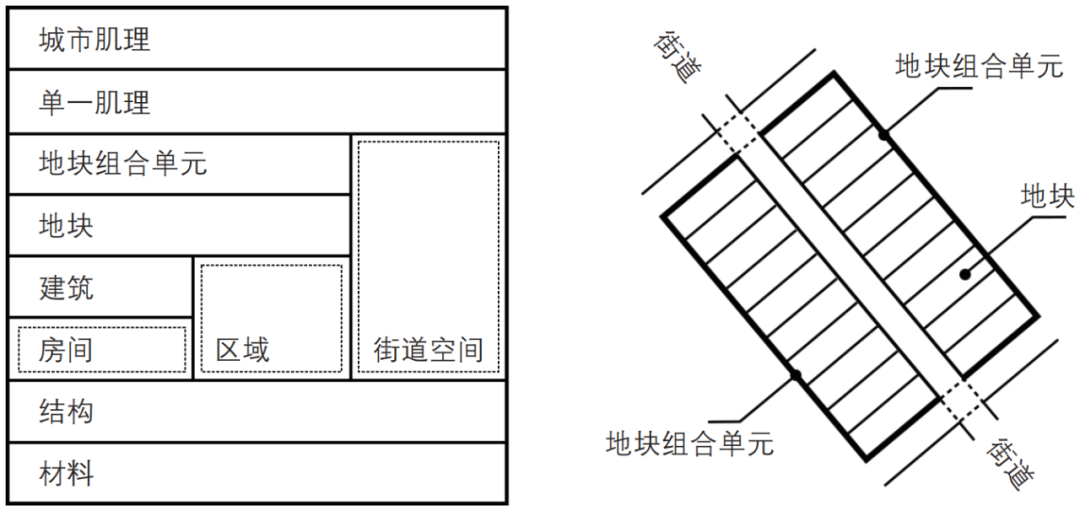

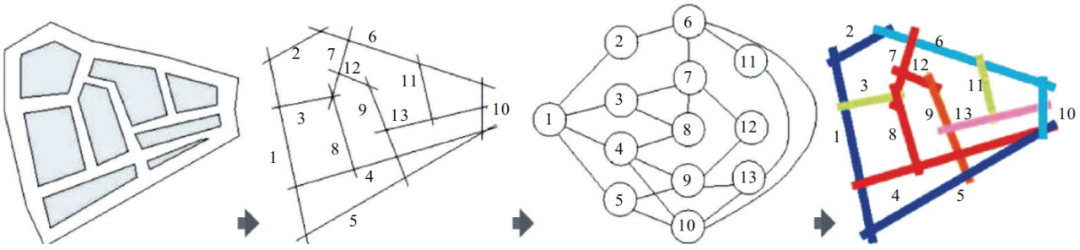

城市形态学中的历史地理学派(historico-geographical approach),又称为康泽恩学派,认为城市形态是社会经济发展过程的物质呈现,每一个发展阶段均会受到不同社会经济因素的影响,不同形态要素(地块、建筑、街巷)的构成关系往往不同,进而呈现出不同的城市形态特征。在历史地理学派的平面单元分析(plan unit analysis)框架下,城市形态被理解为不同层级架构下的区域组成。通过划定同类型平面单元的连续边界,可以找到不同分辨率下的形态同质类型区,从而划定不同层级的平面单元,它既能抽象归纳区域的总体形态特征,又能反映地块和建筑的空间组织,起到联系宏观和微观的纽带作用。克罗普夫梳理了从城市肌理到建筑的层级结构(图1):通常情况下,高层级的平面单元代表同一时期、不同类型的城市肌理和单一肌理;中低层级的平面单元是对同一条街巷两侧分布的地块所组成的地块组合单元(plot series),以及地块(plot)及其内部的建筑等的进一步细分。基于平面单元分析的多层级地块形态划分,以平面图形记录的方式总结归纳出不同形态类型分布特征,可以更加完整和翔实地反映历史演变的过程,而较多层级细分的建成单元更能适应精细化、多元的有机更新策略。该理论和方法在划定历史地段的保护边界和细分保护区域上已得到广泛的应用。

图1 多层级形态要素的划分示意图

学者们在对城市形态和活力的研究中进行了归纳和总结,例如:细密的城市肌理、良好的街巷可达性、混合的多元功能、不同的建筑年代有助于营造更好的城市品质和活力。基于上述定性观察和描述的框架,空间组构学派(configurational approach)从人的日常行为活动视角出发,基于可达性来定量测度形态要素(地块、建筑、街巷)所承载的多样社会经济活动,即空间活力。它通过图论建立形态要素之间的空间关系,如街巷与街巷、街巷与地块或建筑,并且量化其构成的空间网络属性。通过选取不同的研究半径,可以将形态要素的周边区域纳入空间活力测度,这更能真实反映人在日常生活中对于空间的实际认知和体验,因此在人本尺度的城市功能活力的研究中有着广泛的应用。此外,随着近年来新数据如开放街区地图(Open Street Map)、兴趣点(POI: Point of Interest)的出现,为精细化的度量形态所承载的空间活力提供了切实的数据支撑。

1.3 结合历史地理学派和空间组构学派的空间效能评估

结合不同的形态学学派来提升对城市形态的描述、分析和预测是城市形态学领域的研究前沿。在过去的15年间,不少形态学学者在历史地理学派和空间组构学派的理论和方法的结合上作出了积极探索。基于此,近年来有研究开始推动结合这两个学派在城镇历史演变过程解析、历史地段保护和更新上的应用。已有研究表明:历史地理学派的平面单元分析着重揭示历史地段的历史风貌,但忽略了其社会经济活力的特征;而空间组构学派通过空间网络关系来预测社会经济活动的聚集和分布,这样的普适性规律需要特定的城市和地域来验证其结果的合理性。因此,将两个学派的研究方法相结合,通过叠合平面单元和空间组构分析,可以揭示历史地段中哪些区域有显著的历史信息,从而建议这些区域被保留;以及这些区域中哪些由于空间结构存在优势而有相对好的社会经济活力,因此可以被建议优先保留,哪些可能因为空间结构存在劣势而影响其社会经济活力,导致物质空间环境的进一步衰败,进而威胁到历史信息的保留和延续。这样的叠合分析可以为历史地段的整体价值特色评估提供形态学的依据。综上所述,将两个学派相结合的研究在理论上已有了重要进展,然而在方法框架上,如何将以定性分析为基础的传统历史地理学派和以定量分析为主的空间组构学派相结合,提升对于形态的认知、理解和预测,目前的研究尚不充分,尤其是实证研究较少。因此,本研究选取南京老城南片区的历史地段作为研究对象,建立将历史地理学派和空间组构学派相结合的分析框架,评估历史地段的不同区域在历史信息表达和社会经济活力两方面的空间潜力,为兼顾其历史信息的保留延续和社会经济活力的提升作出贡献。

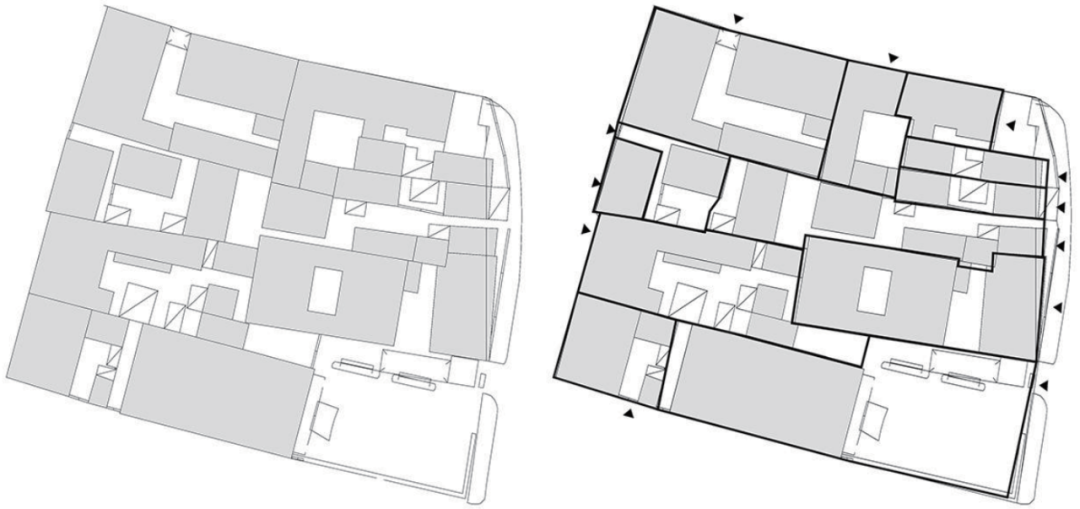

地块指在单一产权内,具有一致的交通出入关系和行为方式的建筑及其周边供其使用的区域,是一个综合了用地属性、物质形态和交通关系的单元。通常情况下,用地权属单元和物质形态单元是一一对应的,但在南京老城南片区的某些历史地段,由于土地制度的改革和房屋产权的变革,存在权属单元与形态单元不对应的情况。因此本文基于克罗普夫的研究,在原有的土地利用地块中进一步分解出在用地属性、物质形态和交通关系三方面具有明确特征的地块单元,又称其为物质地块(physical plot),作为研究基本的分析单元,这样的划分更加强调人的进入和活动方式(图2)。

注:笔者在1936年南京地籍测绘图的基础上,通过调研地块中人的进入方式和活动方式,根据院落式住宅的围合边界(围墙、栅栏、建筑等)来划分地块边界,从而强化地块的物质实体属性。

图2 地块作为物质形态单元的划分——以南京老城南片区某院落式住宅民居片区为例

根据研究对象的发展背景确立形态时期,通常以较大区域内社会变化的关键性节点作为划分时段的依据。按照不同时期的城市建设区域划分平面单元的第一层级,即城市肌理;再于第一层级内部,根据同一时期不同类型的建成区域划分第二层级,即单一肌理;接下来根据地块朝向、几何特征(形状、大小、比例)、地块与街巷的组织关系和地块内部的建筑基底划分第三层级,即地块组合单元,从而得出多层级的地块形态。考虑到历史地段本身的复杂性,通过三个层级的划分,能够更为微观、细致地梳理地段“整体—部分”的形态结构关系。在实际操作中,将不同时期南京老城南片区的测绘地图(1937年、1951年、2015年)、卫星影像图(1949年、1988年、2015年)等导入ArcGIS软件中进行地理配准,通过比对即可清晰地得到各个时期地块、建筑和街巷的变迁信息,这为多层级地块形态的划分提供了数据基础。

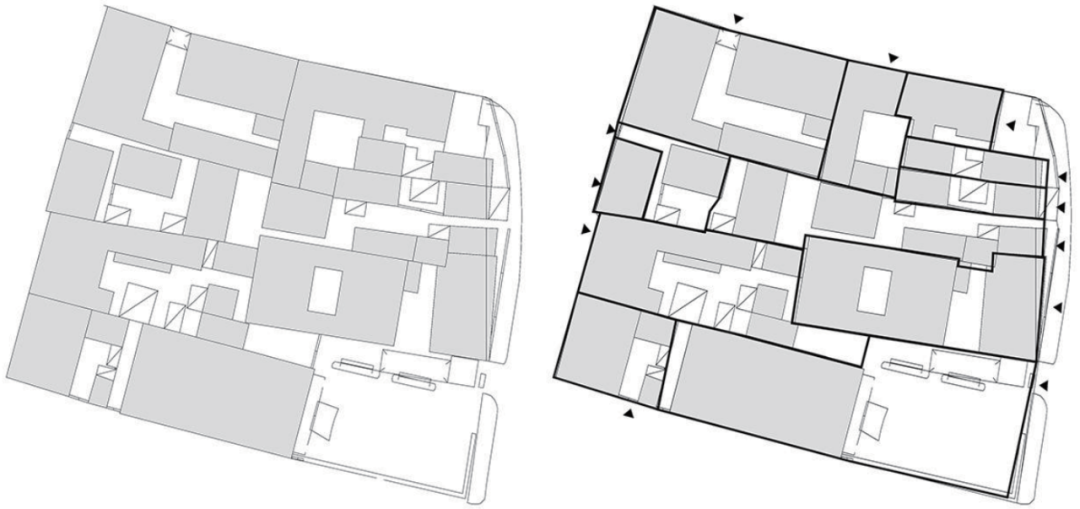

将地块的可达性和可达功能混合度作为衡量地块空间活力的两个指标,它们从人的行为体验出发,共同描述了地块所具有的满足多样活动需求的潜力。地块的可达性是通过与它直接相连的街道的可达性来计算(图3)。如公式(1)所示,在全局街道网络结构的分析上,采用空间句法(space syntax)的标准化角度整合度(NAIN: Normalized Angular Integration)参数来分析城市的前景网络,因为该指标能够清晰地反映路网的层级结构,提升预测交通流量的潜力,同时削弱线段数量对空间计算的干扰,实现在同一空间系统内不同形态的比较。地块的可达性越高意味着地块拥有的聚集高强度交通和高密度活动的潜力越大,越有利于提升地块未来的社会经济活力。在具体操作上,首先依托ArcGIS平台,根据老城南片区的测绘图(2015年)建立街道线段模型,并导入Depthmap进行分析。

其中,NC为节点数量,TD为总角度深度。

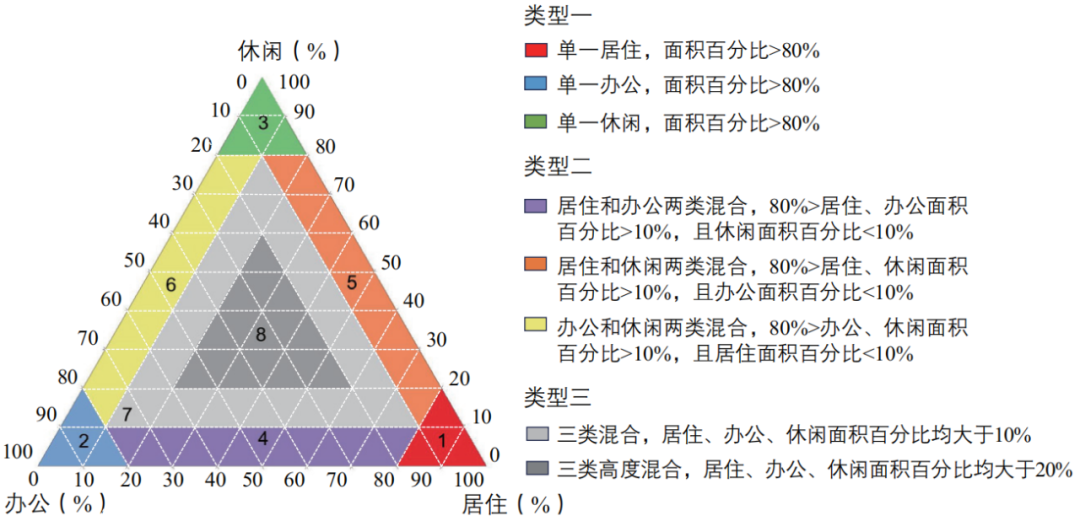

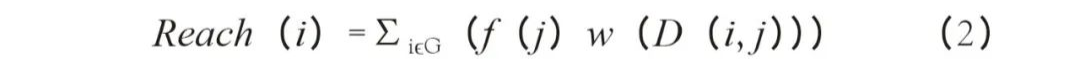

地块可达功能混合度是在霍克(Hoek)的功能混合度的研究框架下,通过统计地块内可达的居住、工作、休闲功能的建筑面积百分比来确定可达功能的混合类型(图4),包括单一功能、两种混合功能和三种混合功能。功能混合度高意味着该地块有居住、工作、休闲三种功能,拥有白天和夜晚不同时段的活力潜力;功能混合度低则意味着该地块只有居住或办公或休闲功能,仅拥有某单一时段的活力和潜力。与以往研究多采用辛普森多样性指数来度量功能混合度不同,该分析框架能够在地块单元上直观地呈现不同类型的混合功能并直接比较地块不同功能的混合度,进而提出未来相应的功能类型建议。其中,每个地块的可达功能面积通过场所句法(place syntax)的吸引力可达性参数(attraction reach)(公式2)来计算每个地块在400m步行距离内的所有可达地块各类功能的总面积。在具体操作中,将高德地图上爬取和实际调研得到的老城南片区的POI、建筑、地块等数据导入ArcGIS,进而构建数据库进行研究。将POI数据与建筑和地块进行叠加,并将13类POI数据重新分为居住、办公和休闲三类,分别统计每个地块中的居住、办公和休闲这三类功能的建筑面积。对于地块i来说,400m步行距离内的可达地块的功能总面积计算如下:

图4 功能混合度的分析框架

其中,G是400m步行距离内所有可达的地块,f(j)是地块j所承载的功能面积,D(i,j)是地块i与地块j之间的最短距离,w(x)是距离衰减函数。

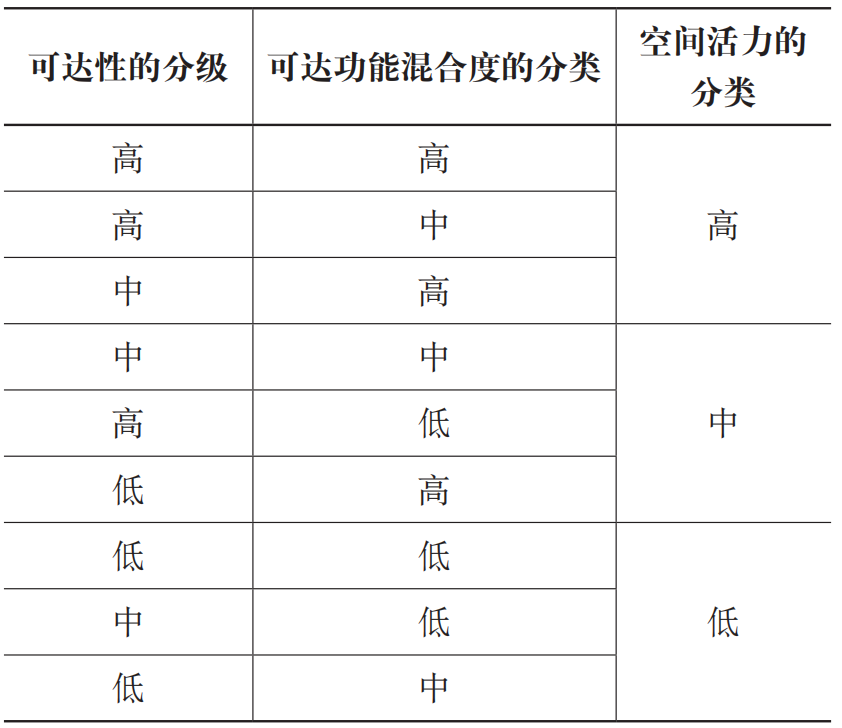

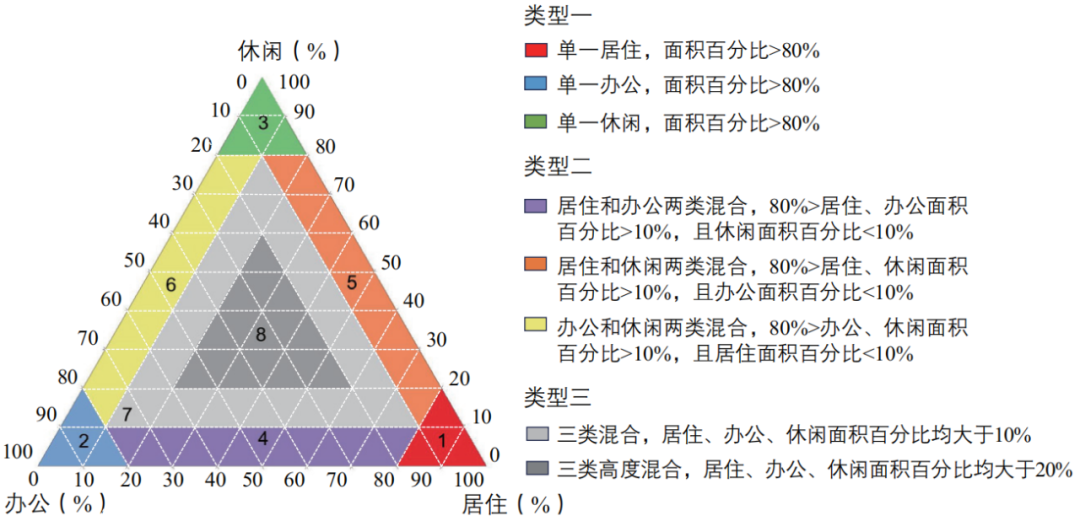

本研究通过结合可达性和可达功能混合度这两个指标,对地块的空间活力进行分类。首先,通过自然断点法将可达性(可达性用标准化角度整合度NAIN计算)数值分为高、中、低三级。该方法针对连续变量能够更加准确把握数据的分布规律和特征,在空间分析和数据可视化领域有着广泛的应用。其次,可达功能混合度的高、中、低三级分别对应功能混合的类别,即三类功能混合、两类功能混合、单一功能。最后,两个指标的数值组合可以将空间活力分成高、中、低三大类(表1)。高空间活力的地块,可达性高同时可达功能混合度高,聚集多样活动的潜力就大;而低空间活力的地块,可达性低或者只有单一的可达功能,聚集多样活动的潜力相对就小。

综上所述,多层级地块形态划分能够厘清地块在不同尺度的城市空间中的组织结构,这在一定程度上体现了地块对历史地段形态风貌的作用。地块空间活力通过可达性和可达功能混合度的测度反映了地块聚集多样活动的可能性,揭示了地块未来社会经济活力提升的潜力。在多层级地块形态划分的基础上,叠加地块的空间活力分析,能综合判断地块组合单元兼顾历史信息的保留延续和社会经济活力提升的空间效能。例如:哪些地块具备显著历史信息特征,又因为空间结构的优势且具有相对好的社会经济活力,因而空间效能较高;或者哪些地块不具备典型的历史信息特征,但因为具有空间结构的优势和相对好的社会经济活力,因而空间效能一般;或者哪些可能因为空间结构的劣势而影响其社会经济活力,进而导致物质空间环境的衰败,威胁到历史信息的保留和延续,因而空间效能较低。

由于在同一时期形成,同类型的地块组合单元与街道和周边地块的组织关系相似,具有相似的历史风貌特征。然而,可能因地块空间活力类型的差异性而带来不同的空间效能,因此在地块组合单元的基础上可以进一步细分,得到具有不同空间效能的地块组合子单元。这能够为精细化划分微观建成环境单元和后续提出有机更新建议提供形态学的依据。

南京老城南片区位于秦淮区,具有丰富的历史积淀,是南京居民最密集的地区之一。其东西至明城墙,南至中华门,北至升州路(图5),代表着“十里秦淮”历史文化的内秦淮河流经该片区。随着城市的发展和更新,原有的传统居住肌理逐渐被替代,新建设的中山南路等城市主要干道进一步破坏了存留不多的传统肌理。笔者选取的研究对象是位于老城南片区、中华门以西的荷花塘和钓鱼台两片历史地段,总占地面积约为25hm²。这两个地段是《南京历史文化名城保护规划(2010—2020)》确定的历史风貌区,也是老城南片区为数不多的较为完整保留了明清风貌特征的居住型历史地段;同时地段内还有多个时代历史信息的层叠,分布了大量不同年代的建筑,使得该片区混搭了多元、多姿、多时态的社会人群聚居和多样物质环境载体。

图5 老城南片区中的荷花塘历史地段和钓鱼台历史地段的研究范围

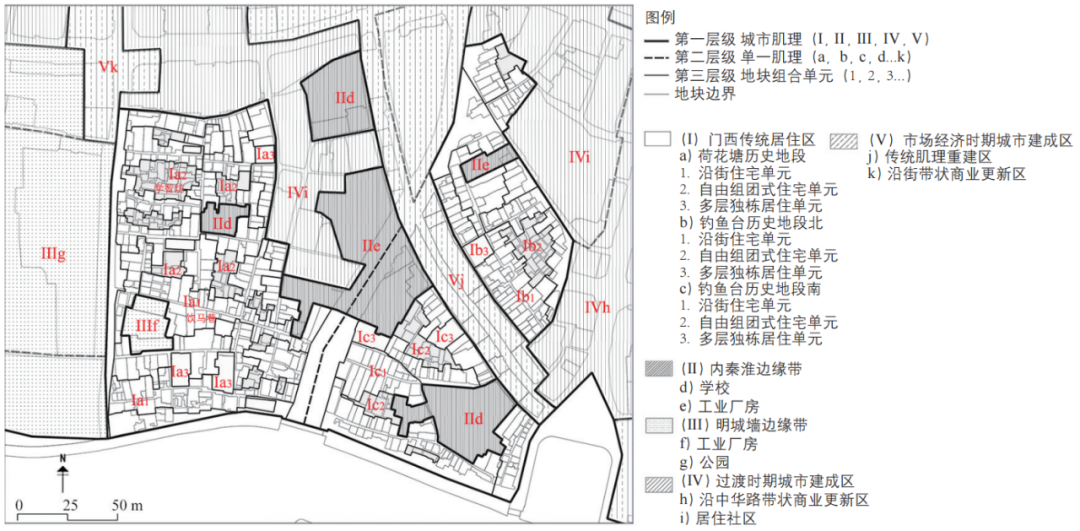

根据南京地方志、规划志和城市史等相关资料,老城南片区的发展可被分为四个阶段:近代时期(1865—1949年)、计划经济时期(1950—1978年)、计划经济向市场经济过渡时期(1979—1997年)、市场经济时期(1998年至今)。不同时期的城市建设区域被划分为第一层级的“城市肌理”,在图6中以不同的填充图案来区分。例如:门西传统居住区(I),以匀质的小肌理为主,街道、地块、建筑之间有着紧密的联系;东侧是秦淮河两岸的边缘带区域(II),地块相对较大,建筑密度较低,包括学校(IId)和工业厂房(IIe);西侧是明城墙边缘带区域(III),包括愚园(IIIg)和工业厂房(IIIf);北侧是过渡时期建成的典型的20世纪八九十年代多层行列式住宅区域(IVi);沿内秦淮河两岸分布的是2000年之后的老城南片区的城市更新改造区域(V),如新建的仿古建筑群(Vj)替代了原有的河厅河房区域。为了加强城墙内外的联系,2000年左右建设了中山南路,在第一层级的“城市肌理”——门西传统居民区(I)内部,荷花塘历史地段和钓鱼台历史地段被这条主要的城市干道隔开,而沿秦淮河两岸的新开发项目又将钓鱼台历史地段分为了南北两区。因此,第二层级的“单一肌理”相对独立,分别是荷花塘历史地段(Ia)、钓鱼台历史地段北(Ib)和钓鱼台历史地段南(Ic)。

在第二层级的单一肌理——荷花塘历史地段(Ia)、钓鱼台历史地段北(Ib)和钓鱼台历史地段南(Ic)内部,根据地块几何形状、地块与街巷的组织方式,分为若干第三层级的“地块组合单元”,一共有以下几种类型。(1)沿街住宅单元,通常街巷的宽度为2.4~3.6m,地块垂直道路两侧分布,主要入口从地段的街巷进入。地块的宽度与建筑的面宽有关,通常为9~12m。地块的长度通常与建筑的进深有关,进深越大,长度越长,而传统建筑多是三开间、多进深的平面类型。这类单元通常有商店、餐饮店、小超市等功能,多数居民也会在此购买日用生活用品,如饮马巷地块组合单元。(2)自由组织单元,其内部巷弄宽度很窄,通常只容1~2个人行走,如毛细血管一样地连接着各家各户。由于1949年之后住房紧张,居民自行搭建以解决居住问题,出现了由大地块细分或是加建、违建形成的大量呈不规则形状、小规模的地块。这类单元由于形状不规则、产权复杂等因素,存在大量难以开发的问题,如学智坊地块组合单元。(3)多层独栋住宅单元,是20世纪八九十年代典型的单位住房,通常是砖混结构,高度为3~4层,有和街巷直接相连的独立出入口,如钓鱼台141号(图6)。

图6 荷花塘历史地段和钓鱼台历史地段的多层级地块形态划分示意图

通过历史地理学派的平面单元分析,得到了“城市肌理”“单一肌理”“地块组合单元”的多层级形态结构,共计3个“单一肌理”单元,3类“地块组合单元”类型,共60个“地块组合单元”。其中每一类地块组合单元都是由特定建筑、地块、街巷组合而成的历史风貌的集合,承载着不同时期的历史信息,如沿街住宅单元、自由组团式住宅单元、多层独栋住宅单元(图7)。

图7 地块组合单元类型的现状建设风貌示意

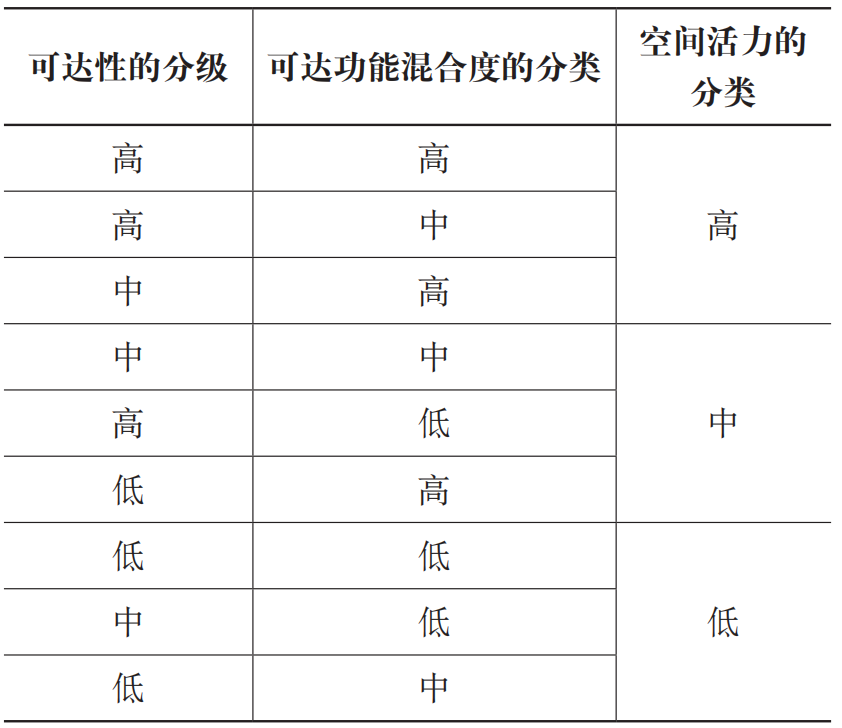

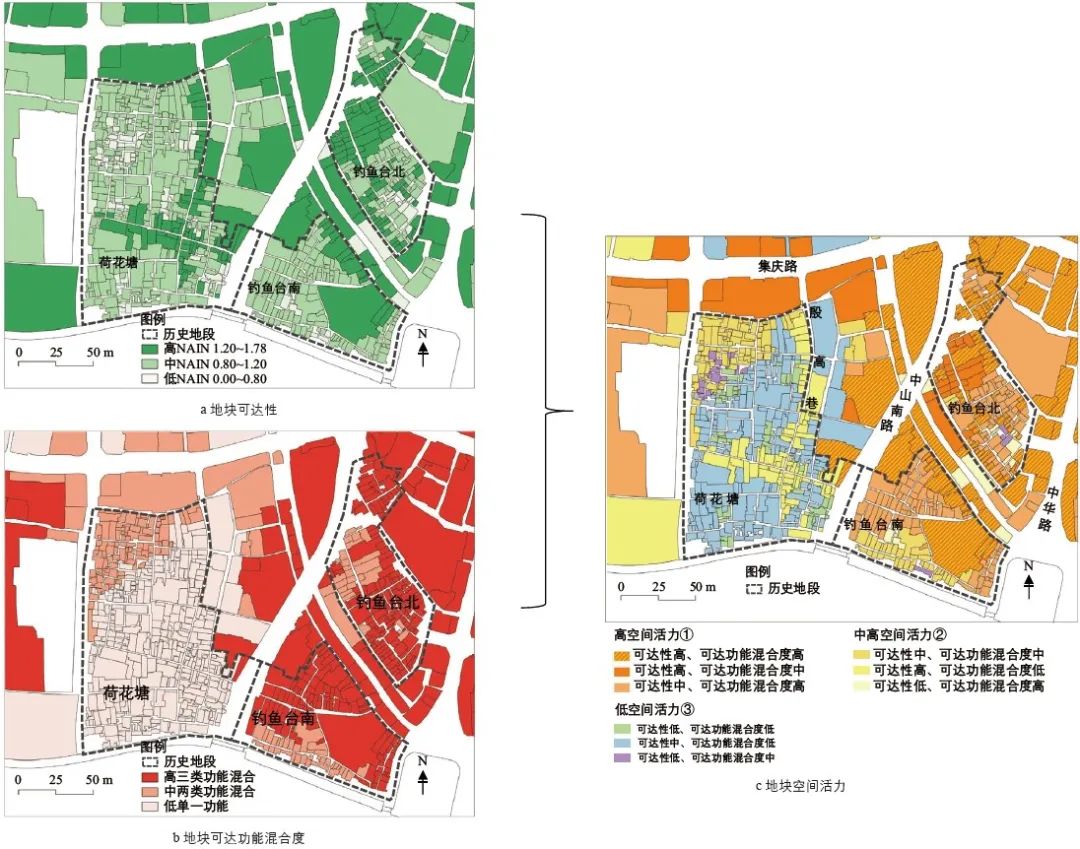

基于2.3的方法框架,地块的可达性数值等于与之相连的街巷可达性的数值。首先,根据自然断点法将可达性的数值(NAIN)分为高、中、低三级。其次,根据混合程度的类型将地块的可达功能混合度分为高、中、低三级(图8左)。最后,结合地块可达性和可达功能混合度指标,将地块空间活力分为高、中、低三大类、九小类,通过填充不同的颜色进行图示区分(图8右)。可以看到,荷花塘历史地段的地块空间活力多为低,因为其功能多为单一的居住功能,且内部可达性较差,聚集多样活动的潜力小;而靠近北侧集庆路的若干地块和殷高巷两侧的地块空间活力多为中,因为前者靠近沿街高层办公,地块的功能混合度有所提高,后者沿殷高巷两侧分布的地块空间可达性较高,聚集人群活动的潜力为中。钓鱼台历史地段的地块空间活力整体较高,因为其靠近中华路两侧的商业街区,且与城市干道的连通性更好,地块的可达功能混合度和可达性都较高,具备显著的聚集多样活动的潜力,只有南侧少部分城墙沿线的地块空间活力为中。

图8 基于地块可达性和可达功能混合度的地块空间活力测度

需要注意的是,地块空间活力并非越高越好,过多的人流活动很可能给历史地段的历史风貌和当地居民的居住环境带来负面影响。

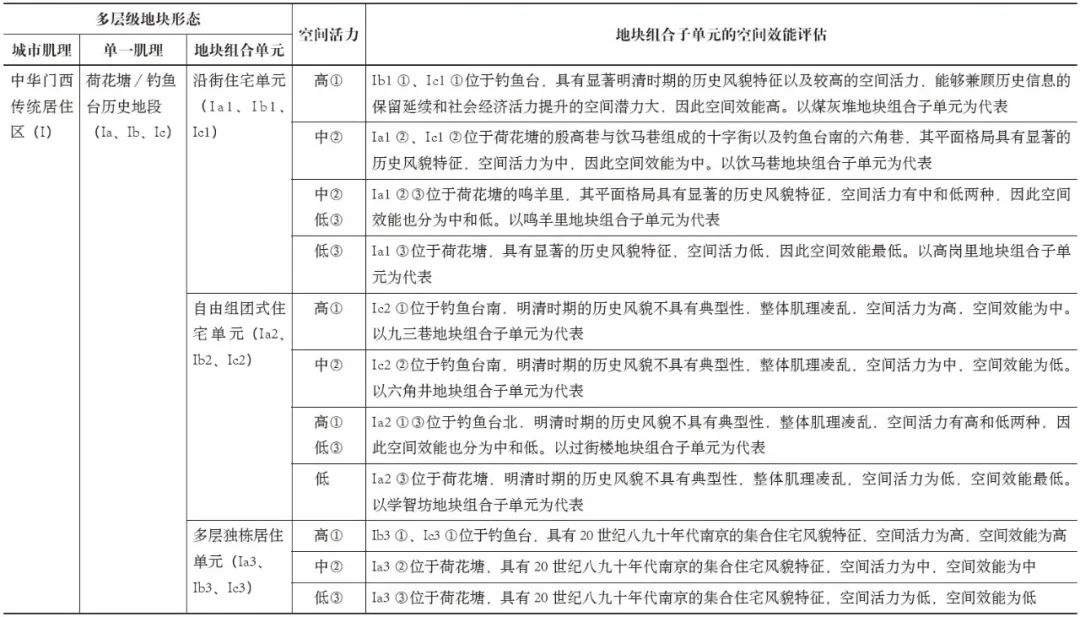

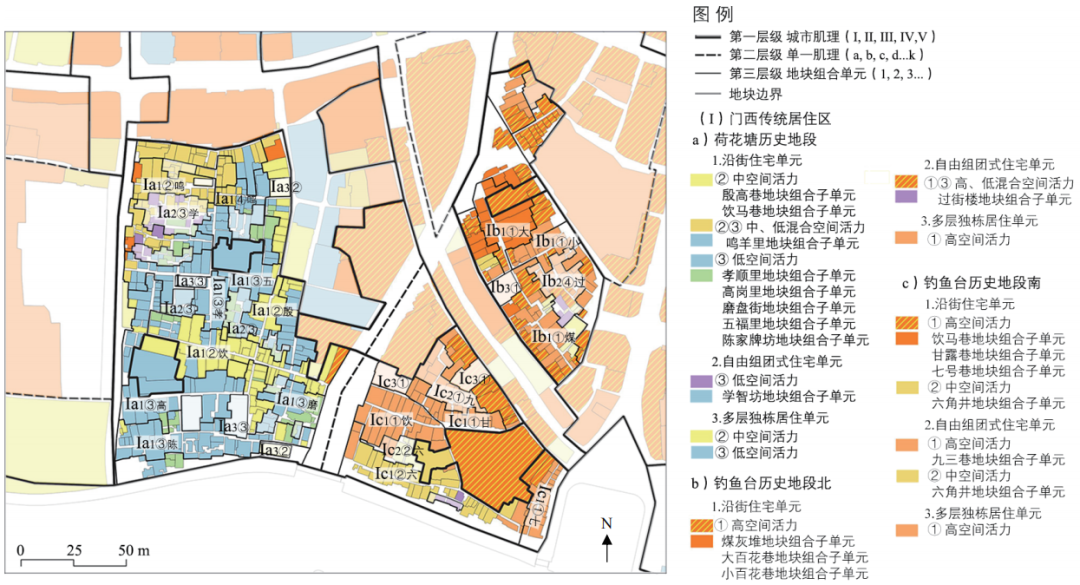

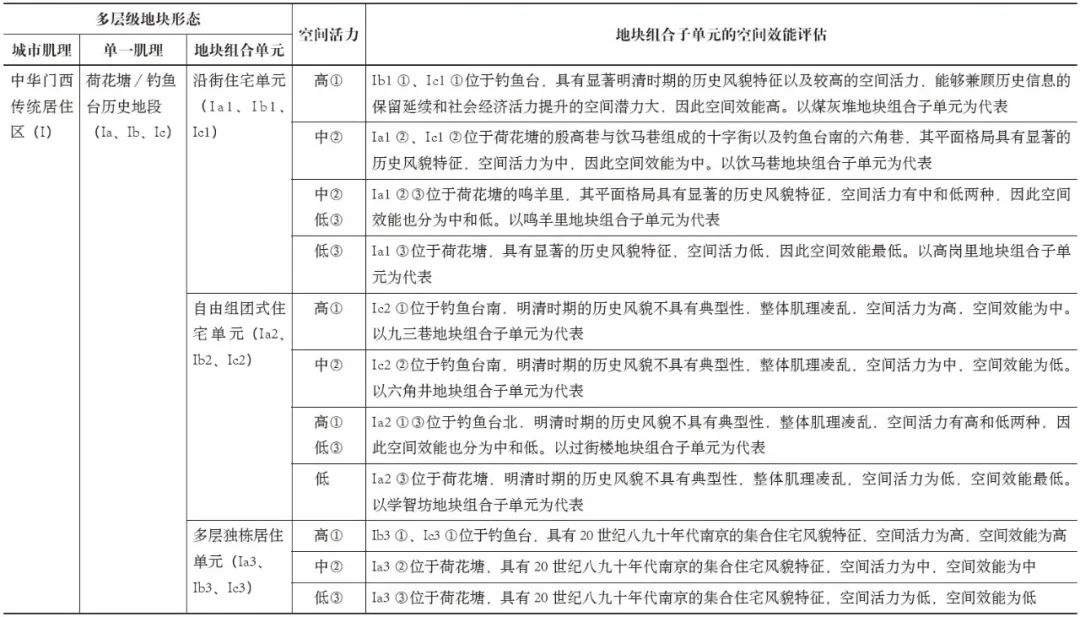

将多层级地块形态与地块空间活力分类的分析结果进行叠合分析,可以直观看出每个地块组合单元的空间活力特征(图9)。从表3可以看到,同类型的地块组合单元,其空间活力具有差异性。例如:在荷花塘历史地段和钓鱼台历史地段的“沿街住宅单元”(Ia1、Ib1、Ic1),共有5种空间活力类型,即高①,中②,中低②③,高低①③,低③。煤灰堆地块组合单元的空间活力为高(Ib1①),殷高巷地块组合子单元的空间活力为中(Ia1②),高岗里地块组合子单元的空间活力为低(Ia1③),鸣羊里地块组合子单元的空间活力为中低(Ia1②③)。然后根据每个地块组合单元的历史风貌显著程度和空间活力的高低,综合评估其兼顾历史信息的保留延续和社会经济活力提升的空间效能。

举例来说,位于钓鱼台历史地段北的煤灰堆地块组合子单元(Ib1①)具有显著的明清时期历史风貌特征,且有较高的空间活力,能够兼顾历史信息的保留、延续和社会经济活力提升的空间潜力大,因此空间效能高。九三巷地块组合子单元(Ic2①)位于钓鱼台历史地段南,不具有显著的明清时期历史风貌特征,整体肌理呈现凌乱的特征,但空间活力较高,具备承载多样社会经济活动的能力,综合考虑认为其兼顾历史特色延续和活力提升的潜力较为一般,因而空间效能为中。学智坊地块组合子单元(Ia2③)位于荷花塘历史地段,不具有显著的明清时期的历史风貌特征,整体肌理凌乱,且空间活力较低,综合考虑认为其兼顾历史特色延续和活力提升的潜力较低,因而空间效能为低。其他的地块组合单元的空间效能评估如表3所示。

由于历史地段有其本身的复杂性,有机更新不能只追求社会经济效益,更要重视历史信息的保留和延续。在促进历史地段保护和活化协同发展的前提下,一方面,通过历史地理学派的平面单元分析方法,解析地块、建筑和街巷的组织结构,划分多层级的地块形态,微观、细致地揭示地段内部“整体—部分”的形态结构,定性总结归纳不同的地块形态类型及其承载的历史信息特征;另一方面,通过空间组构学派的可达性和可达功能混合度的分析方法,定量测度地块所具有的聚集多样社会经济活动的承载力,揭示未来社会经济活力提升的潜力。这两个学派的结合提供了一个跨尺度、精细化的分析框架,能够评估地块和地块组合单元在历史信息的保留、延续和社会经济活力提升上的空间效能。

相同类型的地块组合单元,由于历史信息特征一致、空间效能一致,在上述评估的基础上可以有针对性地提出基于形态的保护和活化的更新策略,使得历史地段的保护和活化依托城市形态的内在规则。以上述划分的荷花塘历史地段、钓鱼台历史地段的地块组合子单元为例(表3),沿街地块住宅组合单元(Ia1、Ib1、Ic1)具备显著的明清时期历史风貌特征,在确保其地块、建筑、街巷的组织方式不变的前提下,针对空间效能低的地块组合子单元如高岗里地块组合子单元(Ia1③),可以考虑适当导入新功能以提升其社会经济活力,如适当增加办公功能(创意产业)、休闲功能(展览、零售、咖啡厅、书吧)等来保持该区域24小时的功能活力,但是需要注意避免过度商业化对当地居民生活造成不利影响。

自由组团式住宅单元(Ia2、Ib2、Ic2)不具备显著的明清时期历史风貌特征,针对空间效能低的地块组合子单元(Ia2③),如平均地块面积较小的学智坊地块组合子单元,可以考虑适当合并地块,并梳理地块与街巷的关系,在保持不影响整体街巷格局完整和尺度的前提下谨慎增加街巷的连通性,提升地块单元在邻里尺度的可达性;内部的居住功能建议保持不变。

多层独栋居住单元(Ia3、Ib3、Ic3)代表了该地段20世纪八九十年代的集合住宅,是历史地段多样化居住形态的一种类型。针对空间效能低的单元(Ia3③),如位于荷花塘历史地段的高岗里的两栋多层住宅,未来可以考虑适当通过改建、功能置换来促进该单元空间的活化利用,提高其空间活力。建议适当增加办公(创意产业)和生活服务业(菜场、便利店)等功能设施。

根据以上分析,上述有机更新建议是针对每类地块组合单元中空间效能较低的单元,优先从延续历史信息和提升空间活力两个方面提出具有差异化建议,这样做既能保护历史地段的传统形态和肌理特征,又能培育物质空间和城市生活的多样性。对于空间效能为中和高两类的地块组合单元,未来可以根据问题的紧迫性和条件的成熟度,因势利导地持续推进,引导地段内不同区域的有机更新。这将有助于促进老城南片区荷花塘历史地段和钓鱼台历史地段的保护和活化,实现协同发展。

值得注意的是,本文的重点是在地块的分析尺度上,建立了一个多层级地块形态划分和空间效能评估的方法框架,这是对已有的历史地段整体价值评价研究的补充,也在一定程度上推动了城市形态学领域中不同形态学派相结合的实证研究。本文未对历史地段的微观建筑形态的历史价值和空间结构进行分析,未来需要进一步探讨重要历史建筑和民居建筑对于保护和活化策略的影响。同时,由于我国历史地段量大面广,该分析框架如何应对不同历史地段的更新目标,未来需要更多的实证案例来进一步补充和完善。UPI

作者:李小溪,博士,哈尔滨工业大学(深圳)建筑学院,助理教授,硕士生导师。lixiaoxi@hit.edu.cn

张烨,博士,清华大学建筑学院,长聘副教授;新加坡国立大学建筑系,客座副教授。zhang-ye@mail.tsinghua.edu.cn

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 历史地段的多层级地块形态划分和空间效能评估——以南京老城南片区为例【2024.6期优先看 · 主题】

规划问道

规划问道