“开通一条线,欢腾半座城。”这句话,可用来形容12月15日北京地铁3号线一期开通时的“盛况”。

数百名北京市民把这里围个“水泄不通”,其中很多人从近百公里外的门头沟、密云等地赶来……在名为“逐梦向阳”的开线活动中,大家排起“长龙”,依次与新线合影,领取书签、特制车票等纪念品,合影声、欢笑声充斥着站厅。

北京城市轨道交通年底前按时“上新”,已经成为近年来市民百姓期待的“彩蛋”。但像地铁3号线这般受关注的,仍不多见。

作为首都,北京轨道交通建设历史悠久,为什么它的3号线,却作为新线开通?故事要从一个甲子前讲起。

人们乘坐“漫步3号线”主题列车

常在北京地铁2号线东四十条站乘车的旅客会发现,站台内有一处标有“乘客止步”的铁栅栏,里面就是当初2号线建设时为3号线预留的站台。

“1957年时,是由苏联专家规划的北京市初版地铁工程图。当时3号线作为一条南北向线路出现。”北京地铁3号线项目人员说,随着城市发展,当初的规划逐渐变了模样。

1957年规划图

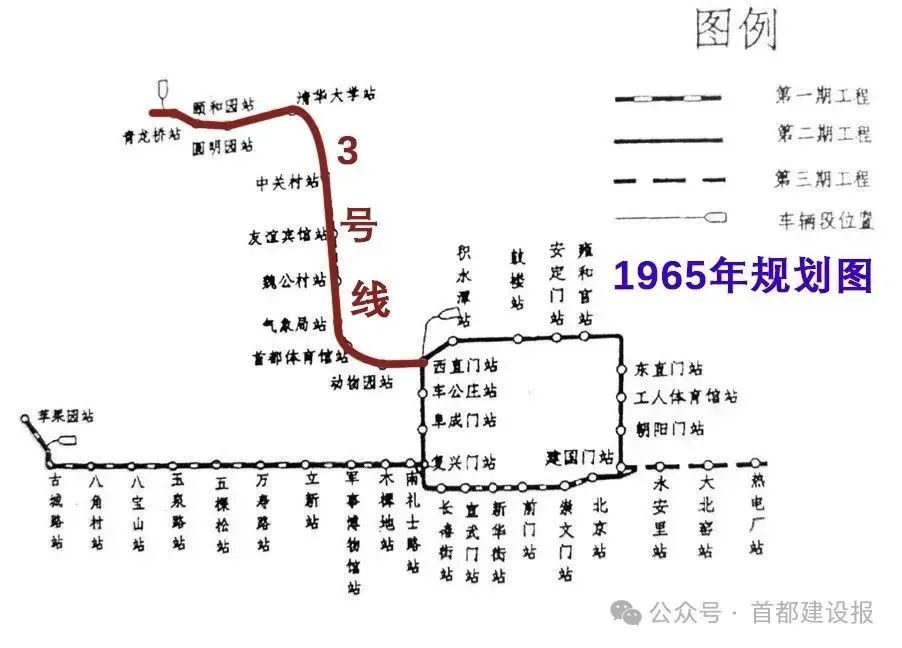

1965年规划图

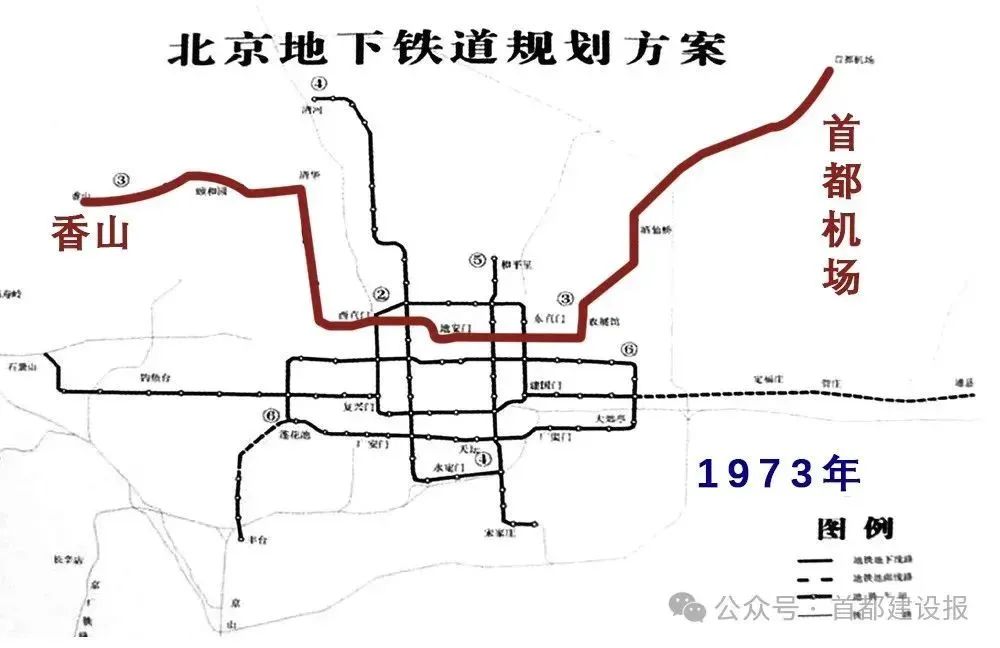

到1973年这版线网时,3号线是从香山到颐和园,接着从西直门到东四十条,连到东边的望京,再到北京首都国际机场。

1973年规划图

据了解,3号线曾计划于20世纪七八十年代年动工建设,但由于当时一些在建轨道交通线路尚未完工,后期规划随着城市发展发生变化,3号线建设一度被搁置。

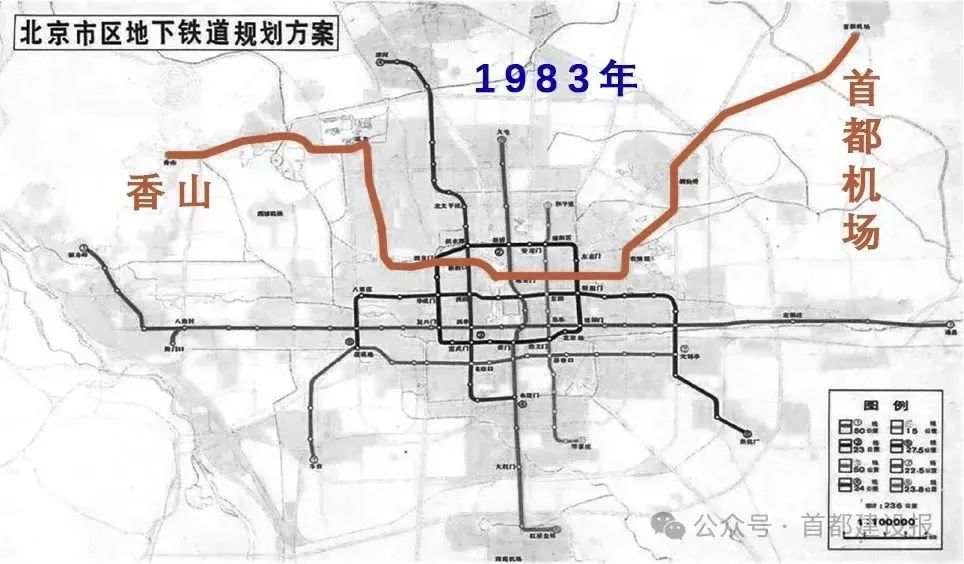

1983年规划图

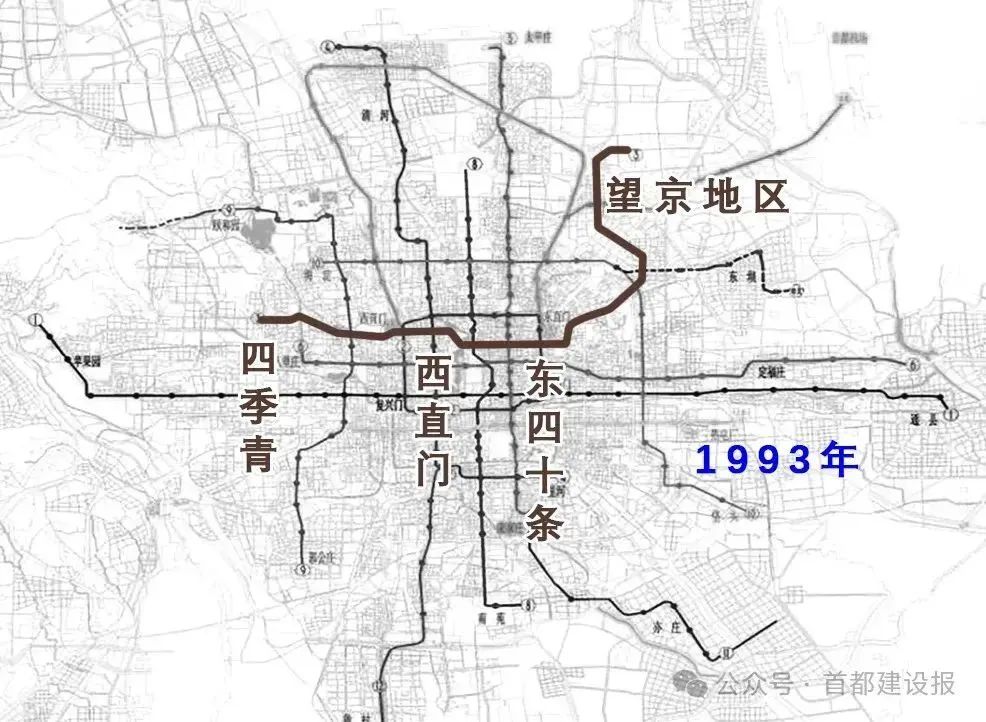

1993年规划图

此后,为应对城市人口布局变化,多条地铁线路赶在3号线前开通建设,加上城市功能定位调整等原因,3号线慢慢消失在公众视野,直至2015年重新出现在线网规划中,并于次年起开工建设。

2015年规划图

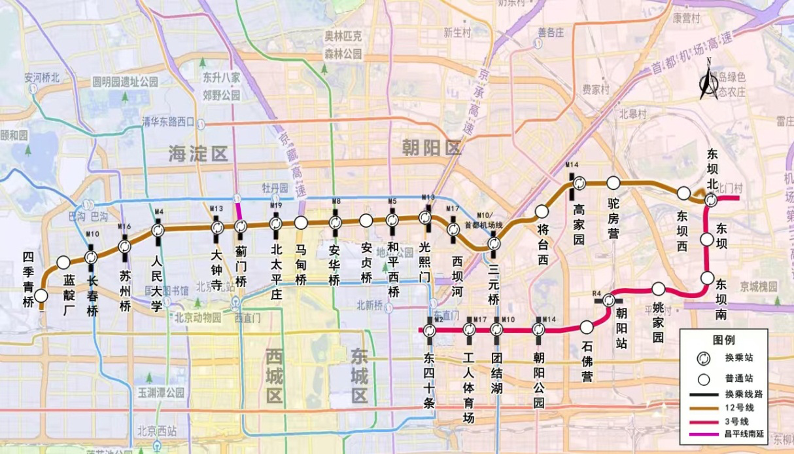

摊开北京地铁3号线一期线路示意图,可以看到,如今它已是一条横跨东西,并能联通南北的全新走廊。无论位于北京中轴线附近的东四十条、时尚热闹的工人体育场,还是弥补轨道交通接驳空白的朝阳站,毗邻大型居住区的石佛营、姚家园、东坝,这背后,历史文化、消费烟火、安居梦想已被“一线牵”。

东四十条站换乘厅改造

值得一提的是,20世纪70年代,2号线东四十条站建成的同时,预留了3号线一期车站结构。东四十条站因其立体的交通组织和装修设计被评为80年代的十大建筑。随着城市的发展,原先预留的车站已难以满足如今大运量轨道建设需求,因此在原车站下方暗挖修建了新的站台,新建站台顶板深达23.5米,是目前北京地铁全网顶板最深的暗挖车站。走进现在的3号线东四十条站,实景与几十年前的规划已大不相同,原本预留的空间变成宽敞明亮的换乘大厅,同时也结束了东四十条站没有电梯的历史。

跨越一甲子,北京已成为全国城市轨道交通运营里程最长的城市,每日运送千万级客流的列车在地下奔跑着。

“有了3号线,东坝通了地铁。门口道路的‘老堵点’,这次要解开了。”来自北京理工大学铁路文化协会的同学们说,他们很自豪,感觉见证了历史。

一路生花一路行。从更大范围看,北京轨道交通线网安全通达、越织越密,热点线路发车间隔越缩越短,各条新线“一站一景”,便利店、储物柜等便民设施点缀其间。这件温暖、实用、大气的“民生家具”,为市民出行提供了极大便利。

如今,东四十条站铁栅栏已撤下。全面开放的老站台成了“站中站”,新站台在它之下设置。路过时,步履不妨放得缓一些。无论拍照还是默赏,这里的古典与现代、怀旧与新潮,值得人们用心去品味。

内容来源:北京发布 综合自新华社、北京交通、首都建设报

相关阅读

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):阔别一甲子,北京地铁3号线为何“姗姗来迟”?

规划问道

规划问道