【摘要】在这篇文章中,作者思考了“组装”能给城市概念提供什么。尽管在地理学和其他领域,组装正越来越流行,但很少有人思考它如何被概念化以及它的独特性会是什么。在提出组装概念的过程中,作者在组装与围绕着居住* 的特定争论之间展开对话。作者认为,首先,组装为将城市视作居住过程提供了有用的基础。其次,组装对于将城市空间性构想为过程的、关系的、流动的和不平等的性质特别有效。尽管它们有不同的思想历史,但作者认为,将组装与居住进行对话,可以产生富有成效的辩论。作者考察了一些组装和居住可能相互作用的方式,并反思了在圣保罗和孟买展开的田野调查的特定环节,以及从“贫民窟”住房到城市政策与流动性的各种案例。

* 本文阐述了组装概念与海德格尔的“居住”(Wohen/dwelling)概念的关系。“居住”是海德格尔1951年著名演讲“筑·居住·思”(Bauen Wohen Denken)的主题。以孙周兴为代表的国内学界将此概念翻译为“栖居”,但邓晓芒质疑了这一译法,他将之翻译为“居住”(参见邓晓芒.海德格尔《筑·居住·思》句读[M]. 邓晓芒. 西方哲学探赜:邓晓芒自选集. 上海: 上海文艺出版社, 2014: 326-327),本文沿用了邓晓芒的译法。此外,作者还多次使用inhabit及其衍生词inhabitation, inhabiting,本文将之译为“定居”。——译者注

2008年8月的一个下午,我陪同社会工作者加布里埃拉(Gabriella)参观了圣保罗的大型贫民窟帕赖索波利斯(Paraisópolis)的项目点。帕赖索波利斯是位于圣保罗南部陡峭山丘上的一个聚居区,人口约7万。与之相邻的是莫伦(Morumbi),这是个精英的门禁郊区,高耸在帕赖索波利斯红砖社区之上[1]。下午晚些时候,加布里埃拉绕了个弯,带我去看她所说的一座完全独一无二的房子。她没有夸大其词。守在壮观的拱形门口的男子认识加布里埃拉,并讲述了他如何将彩色石头和任何手边的物体混杂在一起,在日常生活的大海中建造房子的故事。包括屋顶在内的很多构件是由废弃的塑料片、旧鞋、熨斗、儿童玩具、马克杯、厨房用具和各种各样的其他材料拼接而成,再用彩色石头装饰,错落有致。他自豪地拍了拍墙壁和天花板,然后向身后指了指,里面比外面更令人印象深刻。一个由光滑、棱角分明的石头和各种材料组装的拱门组成的兔子洞,在阳光的照射下产生一道明暗相间的棱镜。屋顶上是孩子们的花园,延续了这个主题。他说,这座房子一直在建造,迄今为止已耗时数年(图1,图2)。

图1 帕赖索波利斯的房子

图2 房子的天花板

此时,应该说我不希望把这座房子浪漫化。尽管这座房子很有创意,但它位于一个贫穷、危险的社区。那里的人们为了安全和可持续的生计而挣扎,有时还会成为骇人听闻的虐待和暴力的牺牲者。我想用这个例子作为启发,开启关于城市的更广泛的本体论论证:作为组装(assemblage)的城市。如果这座令人印象深刻的房子是个生动而特殊的社会物质组装的例子,那么它也提出了问题:一个更一般化的城市组装概念能提供什么?对于如何构想城市主义【urbanism在本文中的含义是“城市居民的生活方式”,为简化行文,译文沿用了“城市主义”的直译。——译者注】,这些集合、组合、联合和再利用的实践可能会带来什么?如此概念化的城市意味着什么?

为了回应这些问题,论证将分两个阶段展开。首先,我仍然从低收入住房的领域出发,提出这样的论点:如果住房是一种作为(doing)——如果就像被筑造那样,它是可居住的(dwelt)或被定居的(inhabited)——那么居住(dwelling)就是一种城市组装的形式。我认为,住房的这种特征为把城市自身视为集合过程提供了基础。其次,在此基础上,我认为组装的概念对于理解城市空间过程的、关系的和生成(generative)的性质特别有用,其中“生成”既指历史过程和政治经济的势头,也指城市空间的特性,即事件性、破坏性、氛围性和随机性的并置。

在提出这一论证时,我将在组装理论与居住概念之间展开对话。如果说,地理学中的居住概念经历了某些理论复兴[2-6],组装——尽管经常被使用——仍然缺乏理论化。然而,尽管这两个概念的理论渊源截然不同,它们之间却有着惊人的相似之处。奥布拉多-庞斯(Obrador-Pons)[6]在关于地中海旅游环境的论述中,将居住作为隐喻,把人们的注意力转向旅游活动的偶然性、实践性和社会物质性,从而揭示了产生旅游实践的多元的基本空间性。事实上,他认为,居住通过人类与非人类组装持续且实践的交织而存在:“居住并非在与空间和物质对立中发生,相反它总是处在空间中,与人类和非人类网络保持持续的互惠关系,从而创造出不同类型的组装”[4],[6]51。但尽管有表面上的相似,居住和组装之间的关系尚未被考察。这一事实本身并不奇怪,首先,它们的理论历史不同;其次,组装在地理学争论中出现的相对较晚——它作为什么而出现?一个概念,一种感受力,还是一种导向?尽管如此,居住概念中最近经常出现激进的关系性——哈里森(Paul Harrison)[3]626强调,从居住是归属和整体的人类主义(humanistic)论述向居住作为后人类或跨人类主义概念转变——为组装的最近使用提供了一面镜子。正如哈里森在描述海德格尔和列维纳(Levinas)思想时明确指出的,居住通常是介于主体与世界、内部与外部、私人与公共之间的“中间项”(a middle term),从而“命名了粘合(binding)和这种粘合的方式”[3]628。但如果居住是一种命名关系的方式,那么这些关系总是包含必要的和基本的间隔(spacing);正如哈里森所描述的,任何关于居住的话语都紧密关联着对他者关系的推算[3]。不管围绕着组装概念存在怎样的差异和不确定性,很明显组装同样既是一个中间项,也是一种接近、理解或再现多元行动者之间关系的方式。这些行动者以各式各样的方式在场或缺席、或近或远、或内或外、或人类或非人类[7]。

在考察组装可以为城市主义概念提供什么时,我探究了组装和居住之间的相遇。我认为这是富有成果的对话。例如:尽管居住有跨人类的构架,但它的概念中有回归个体中心性的趋势,而组装则更彻底地面向能动性分布(agentic distributions)。这并不是说组装必然会去掉人的中心性,而是它必然会让人们关注基本的人类—非人类关系多元体。然而与此同时,居住成为思考组装实际如何发生的手段:即居住过程的日常实践性强调的正是组装行为本身。换句话说,居住聚焦于组装的动词形式,即assembling,而不是名词assemblage。在这种情况下,关键在于如何看待城市主义的特定概念,或更具体地说,城市作为场所不仅是被定居的,而且是通过定居而产生的。居住命名了组装的基本过程,而组装是居住的空间性。在这方面,组装对居住的一个重要纠正是不间断的流动性和萌芽中的跨地方性(translocality)。这种流动性和跨地方性定义了组装,并与居住通常内含的有界的、“泥土的”【“居住”(dwelling)、“场所”(place)等延伸自海德格尔存在主义的概念往往和回忆、静态、乡愁等涵义联系在一起,其空间边界是封闭的、有界的,其身份认同是固定的、单一意义的。此处“泥土的”一词影射了这种内涵。受后结构主义影响的文化地理学强烈批判这种本质主义的“居住”和“场所”观念,例如:马西在《空间、地方与性别》中提出了“全球场所感”以批评传统静态、永恒的“场所感”。本文麦克法兰引入组装概念,同样批判了旧的“居住”和“场所”概念,改造了它们的固定、静止、封闭的内涵。——译者注】内涵束缚形成对比[7]。我提出这一论点,与其说是试图反对其他的城市概念化,不如说将此论证当作问题空间,批判性地反思“城市即组装”(city-as-assemblage)的本体论能提供什么。因此,本文的论述范围必然广泛:在试图思考组装可能给城市带来的某些问题和贡献时,我将遇到从住房、政策到日常经验的各种城市主义。在继续论述之前,我想有必要对组装如何与城市交叉做个简短的概括说明。

城市是在一轮又一轮的积累、商品化以及产生不平等城市化进程的片面投资和偏好的特殊地理环境的基础上,通过不平衡的发展过程而产生的。这种积累和剥夺的历史进程必然被活跃地生产出来——城市主义是一种不平等的成就,在这一成就中,城市的过去、现在和未来被持续地生成、争夺和反思。组装与城市恰恰在这一营造城市主义的主题上交叉。城市主义是通过历史和潜能关系产生的,即资本、社会关系、文化、物质和生态的多重和相互关联的时间性。这些关系生产了城市,但一直并将继续被抵制,并易受制于其他可能性。在这里,组装并没有分离出文化、物质、政治、经济和生态,而是试图关注多元零碎的东西为什么以及如何随着时间推移而聚集和联合,从而以贯穿上述领域的方式使特定形式的城市主义优于其他形式,并通过不平等的权力和资源关系进行拆解和重新组装。例如:城市政策不仅通过政治经济学的结构来组装,还通过会议室或咖啡厅的特殊接待气氛、政策文件本身的物质性(如文本及其视觉效果和呈现模式的能动力量)、凑巧的时刻和并置,以及友谊或冲突的形式来组装,所有这些都以不同的、偶然的权力和影响形式运作。如果城市主义是一项成就,它也是可能的关键领域——想象不同形式的城市主义——无论是进步的、激进的、保守的还是排外的。组装将研究者导向多元实践,通过这些实践,城市主义作为现实和可能的作用【“潜在”(the virtual)是组装概念以及德勒兹哲学体系的重要概念。潜在与现实(the actual)共同构成了实在(the real)。详细解释参考本专辑文章《组装理论与城市研究》P16页的具体阐释。这里,麦克法兰表达的是“潜在”和“现实”的纠缠,他将“潜在”表述为“可能”。细究起来,这种表达并不符合德勒兹哲学表述,纠正这一错误要深入德勒兹哲学体系中,展开详细复杂的概念辨析。此处我们可以按照麦克法兰的表达简化理解。——译者注】而实现,并因此与批判理论和批判城市主义的更广泛历史产生共鸣【本文没有空间详细说明这些联系,关于这方面的讨论,请参考McFARLANE C. Assemblage and critical urbanism[J]. City: 2011, 15(2): 204-224.】。因此,它的对象是涌现的、过程的和物质的,城市是通过积极的和不同的劳动和资源打造的,这些劳动和资源以特定的方式联合,并且因不同的想象和生活而不断发生变化。

1 组装的概念化

我们可以从很多方面来思考组装这一概念。在一般概念中,组装以描述的方式强调不同元素如何聚集在一起。组装这一广泛的非概念含义与更为明确地将组装当作理念描述形成对比——理念是组成世界物体之间关系的名称,是组装的本体论——而本体论需要内容的具体化。还有一种观念认为,组装是一种方法、面向对象/物体。作为思考方式,它把社会、政治、经济或文化考虑成组合的关系过程;作为方法论,它与实践、物质性和涌现相协调。这些立场不一定相互排斥;我们可以认为组装既面向世界(如城市政策制定的一种思考方式),也是世界中的对象(如城市政策、房屋、或基础设施)。提出将城市视作组装的概念时,我会研究组装作为导向和作为对象两种意义。但是,作为这两种立场的一部分,我也认为组装是一种广义的政治思维,即不仅仅思考城市是如何存在的,而且城市可能如何以其他方式存在(即组装是一种不断思考现实与可能之间作用的手段)[9]。

作为普遍的流行术语,组装越来越多地被用来泛指现象的不确定性、涌现(emergence)、生成(becoming)、过程性、动荡性和社会物质性。因此,它是对社会领域进行更普遍重构的一部分,重构社会领域为物质异质性和以实践为基础[10]。作为违背现代主义二元论(如自然/文化、身体/技术或身体/政治)的描述性术语,它的功用不仅在于命名了社会过程性和关系性,而且作为一种知识生产方式,对组合式联合和再联合保持警觉性[11]。城市地理学使用组装概念的方式各式各样:在城市社会学、赛博格城市主义或城市新陈代谢学中,它是描述社会物质转变的用词[12-13];以行动者网络理论为基础,它是重新思考城市的工具【例如法里阿斯(Farias,2019)基于德勒兹和瓜塔里(1981)的agencement(组装)概念——不同元素的联合,以组装为基础去中心化城市,并将城市主义描述为生成、社会技术网络化、异质集体的过程多元体。参考本专辑法里阿斯“都市研究对象的去中心化”,原文译自,FARÍAS I. Introduction: decentring the object of urban studies[M] // Urban assemblages: how Actor-network Theory changes urban studies. 2009: 1-24.】[14];它与城市政策流动性有关,包括流通的政策与其本地实现之间的关系[15-19]。

在这些迥然不同的用法中,组装通常被用作描述性术语,表示组合的关系过程,无论这种关系是社会—物质的、自然—文化的还是远—近的。虽然我不想将各自不相干的组装用法视为历史的共同领域(common field),但正如维恩(Venn)指出的,这个概念的许多用法都共享了一系列重点,包括“适应性而非固定性或本质……相互衔接(coarticulation)和共存性(compossibility)而非线性和离散的确定性……以及过程的时间性”[20]107。因此,组装已经成为描述不同来源的富有成效联合的词汇,但它自身很少成为概念阐述的对象。作为一般定义,我使用德勒兹的组装概念,即组装是“由很多异质的项构成的多元体,而且这一多元体在项之间建立联系、关系”【译文参考德勒兹, 帕尔奈. 对话[M]. 董树宝, 译. 郑州: 河南大学出版社, 2018: 103. 译文有调整,下文翻译引用来源相同。——译者注】[21]69。对于德勒兹来说,“组装的唯一统一性就是共同运行:这是一种共生,一种‘同感’。重要的从不是亲属关系,而是联盟与和亲;不是继承、后裔,而是接触传染、流行病、风。”[21]69。这意味着城市行动者、形式、过程很少由预先给定的定义来定义,更多是由它们进入和重构的组装来定义。个体元素通过共同运行定义组装,它们可以通过这种相互构成而稳定(辖域[territorialised]或再辖域[reterritorialised])或不稳定(解域[deterritorialised])。但这并不是说,组装是其组成部分的属性(properties)形成的结果。恰恰是各组成部分之间的相互作用形成了组装,而这些互动不能只是被还原为个体属性。作为空间关系的一种形式,组装思维既关注个体元素,也关注互动整体的能动性,两者的能动性可随时间和互动而变化。正如德兰达(Manual DeLanda)所指出的[10]10-11,因相互作用而不断变化的组装本性(nature)是组装以“外部性关系”(relations of exteriority)为特征的整体运行的一种方式。外部性关系作为组装特征的另一含义是组成部分可以被拆卸并插入到不同组装中,其中的相互作用是不同的。我对城市组装的解读始于以下三个出发点。

首先,作为一种导向,组装试图强调城市进程不只是场地或行动者之间的关系。组装思维强调从场地和行动者的历史、产生这些历史所需的努力以及必然超出其联系总和的能力来看待场地和行动者的深度和潜力[9]。我所谓的“深度”,既指的是城市历史在塑造城市政策与经济发展轨迹、实践习惯、生活方式方面的关键作用,也指时机(moment)的强度和冗余度,即事件能够打破模式、与人和物产生新的接触、创造日常生活居住新联系和方式的能力。“潜能地”(potentially)一词与深度的这两种含义都有联系——例如:城市历史和日常生活的潜能被想象并以不同方式发挥作用,无论是以蓝图、模型或对更好城市期望的形式,还是在可能产生新的相遇、空间和集体的随机联系的能力中。潜能表明现实(the actual)城市和潜在(the virtual)城市之间的关系——表面是什么和可能是什么或能够是什么之间的关系——从而既表达了城市想象力、城市在不同的限制和不平等条件下产生的可能性,也表达了过去、现在和未来之间的关系。但是,作为思考城市关系的手段,与其说组装关注的是一种关系生态,不如说关注的是通过聚集、分散和变化的过程形成的特定城市联合(particular urban alignment)。在特定的时机和确定的时段内,不同的外部性可以进入组装的构成中,只是在不同时间或从特定“视角”进行变化或分散[10,22]。如果这一组装解读的元素与网络的某些概念有关,那么组装和网络概念之间的广泛对比值得强调一下。

例如:相较于行动者网络理论(ANT),组装不仅是稳定和刚性的关系,而且是过度、流动和转变的关系。当然,这不是说ANT研究只强调刚性和稳定性,而是说ANT通常将重点放在这些形式上。正如翁(Ong)在谈到组装和新自由主义时所指出的:“尽管组装援引了联结(nexus),但它与‘网络社会’或‘行动者网络理论’等概念截然不同,后者试图描述一个适合于实现最大化单一目标的成熟系统……组装的空间是新自由主义干预的空间,也是其消除治理和生活问题的空间。”[18]5组装意味着转变或重新组装的工作,从而将注意力集中在创造的可能性上。创造在这里并不一定指新东西,而是像巴里(Barry)所认为的,是一种安排[23]211-212。在这种安排中,物体或手段“与思考、执行、配置和再配置与其他行动者关系的创造性方式相一致……创造性不在于人工制品和手段本身的新颖性(novelty),而是安排其他物体和活动的新颖性。人工制品和工具处于这种安排中,并可能处于未来的安排中。”组装意味着对不相干意图和活动的不可预期结果持更开放的态度。

然而,这里给出的组装概念并不是为了替代ANT中的网络概念。实际上,即便ANT经常专注于网络的稳定化,它的焦点已越来越多地放在“强调流动、转变和矛盾的精神上”[24]310。但正如莱格(Legg)所指出的,甚至ANT的主角,布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour),已远离了用刚性意指网络并削弱关系复杂性(如结构/复杂性或人类/非人类)的执着倾向[25]。如果说组装对网络的解读和ANT有所不同,是因为它既关注变化也关注刚性,然而它仍然存在于试图面对社会物质关系性的复杂性的相似概念领域中。

其次,作为城市主义的概念,城市组装不仅仅是空间范畴、产出或组合的形构,而意味着作为、表现和事件。组装没有必然的空间模板;组装的空间性是社会物质联合的空间性,它将一系列空间形式引入视野——从资本积累和社会极化的历史进程中所产生的空间形式,到活动、氛围和社交的随机并置、破坏性事件和可预测的日夜活动节奏。在不同时刻,场地和行动者内部及其之间的关系可能需要不同的努力,或多或少容易瓦解,或以不同的形式重新组装。正如贝内特(Bennett)[26]461引用德勒兹和瓜塔里[27]的观点所指出的,这不仅强调了组装中每个成员的能动性,也强调了群组本身的能动性,即各种力量和轨迹赖以存在和转化的环境或事物的具体安排。在这种解读中,组装的不同“部分”不是原子式的互动,而是作为相互定义的共同构成关系。尽管这些都强调了组装的时间性,但值得注意的是,对于一些福柯主义学者来说,组装的时间性是短暂的,而不是绵延的(durée)[22,25,28]。拉比奥(Rabinow)认为,组装是一种“异质元素、技术和概念的实验基体”,它会在几年或几十年而不是几个世纪后消失。更长时间的持久“问题化”(problematisations)[28]56——他称之为“更宏大的问题化”——其内涵与其说是一种涌现观念,不如说是一种组合的形构观念,其形式是一种装置(apparatus)或部署(dispositif)【部署是福柯创造的术语,也被译为“装置”,用来指制度、机制和逻辑的复杂混合体。部署指要素(如实践)被部署和安排(处置)的方式,以及既实现实践,又被实践支持和实现的态度、知识和话语。因此,部署具有策略功能。它通常与控制、维护和强化权力关系联结在一起。——译者注】[22,25]。相比之下,虽然组装确实强调开放和涌现,但我既没有赋予组装任何特定的时间性,也没有赋予组装任何必然的稳定性。与其将组装与装置对立起来,我更倾向于思考权力、理性和智识性的形式如何构造和包围城市组装,或者——用德勒兹关于组装的语言来说——辖域、解域或再辖域[7,10]。即使总是在不同程度上存在其他可能性,组装也可以通过特定的强大议程或团体的行动而变得独一。元素在特定关头被聚集在一起,继而分散或重新组合。一个位于涌现的物质实践中的、作为现实和潜在城市主义多元组装的城市概念开始被勾勒出来,任何必然的预定空间或时间模板都不能描述它的特点。

第三,也是最后一点,作为一个概念,城市组装是通过权力、资源和知识之间深刻的不平等关系而被结构化、等级化和叙事化。不同于与结构化等级的粗糙对立,城市组装的空间性和时间性——例如与政策或发展形式的关系——可以更有效地被捕捉、结构化和故事化,对特定的行动者或过程比其他因素的影响更大。上文引用的甘迪(Gandy)[12]和斯温格杜(Swyngedouw)[13]以不同方式生动地表明,权力、政治经济和社会文化排斥是社会物质组装产生的核心。例如:甘迪展示了赛博格形象使人们能够对身体、技术、排斥和暴力之间的联系进行批判[12]。无论作为生命支持系统的基础设施运行或不运行,还是因为技术强化的城市士兵、对城市基础设施的破坏,或监控技术在城市的激进扩张而出现的社会物质军事化进程[29];还是因暴力、贫困和疾病而被边缘化的勉强生活的“去赛博化”过程中,甘迪展示了特定形式的城市主义是如何破坏、削弱和促进特定形式的城市生活[12]32。斯温格杜将城市化批判性地阐释为新陈代谢流的解域和再辖域,认为不平等的权力关系允许特定的行动者按照阶级、民族、种族和性别捍卫和创造他们自己的城市环境。正如他所写道的:“在资本主义制度下,商品关系和货币流动掩盖了统治/从属和剥削/压制的多元社会生态过程,这些过程推动了城市化进程,并将城市变成了一个新陈代谢的社会环境过程,并从身边的环境延伸到地球最遥远的角落”[13]10。在概述了作为深度和潜能的生产性和不平等关系的组装概念后,下一节中,我将讨论居住及其与组装思维的关系。

2 城市居民(urban dweller)

前面对帕赖索波利斯房子的简要描述把我们的注意力集中在城市唯物主义上。相较于房子,这是事物自身的唯物主义:材料可能被用来做什么,它们如何在不合适的地方发挥作用,它们在这种环境下是否“有用”以及将它们并置在一起是否纯粹不可能?[30]。我们的关注度集中在这些材料上,但它们却显得很奇怪。在这种城市的不可思议性中,材料之间的关系仅仅是因为它们作为屋顶或墙壁的一部分而排列在一起。当看到这些材料被意外地使用时,我们既想起了它们更典型的功能(例如鸡蛋盒或熨斗),又清楚地看到它们被相互关系的新语境重新定义,相互关系构成了屋顶的一部分。简言之,单个人工制品被一种超越它们更熟悉和惯常功能的潜能所定义,同时也构成了一个新的整体。这是城市组装生产的核心所在:各部分构成了一个整体,但又超越了这个整体。

但房子的物质性也使另一种直接感受浮现出来:建造者和他/她自己的动机和技能。这座房子由一位艺术家建造,他设计过帕赖索波利斯其他区域的建筑物,包括一座公共楼梯井(图3),其风格让人想起高迪在巴塞罗那的彩色非线性设计。因此,我们就能感受到这座房子所投入的劳动和工艺。看似随机组合的材料表明,建筑是通过具身沉浸(embodied immersion)而不是抽象思考来建造的。换句话说,这座房子的物质性本身使得看待它的方式是一种触觉而非纯粹的视觉过程。正如马克斯(Marks)所写的,“因为触感的可见性借助了其他感官,与视觉的可见性相比,观众的身体更明显地参与了观看过程”[31]332,[32]303。我认为,这开启了人与物质关系如何在城市环境中发挥作用的问题,而这些关系揭示了城市作为一个多元的、逐渐展开的聚居地,其“以建造而居住”(dwelling-through-construction)的过程。

图3 室外台阶,帕赖索波利斯

借用摩尔(Annemarie Mol)的用词“修补”[33],或是特纳(John Turner)令人印象深刻的描述“作为动词的住房”(housing-as-a-verb),住房通常是城市环境中逐步操作的渐进过程(incremental process)[34]。正如有关家居的物质文化的文献表明,最一般的意义上家的营造是累积的组装过程 [4,35]。雅各布斯和史密斯则认为,住房是一系列偶然的社会物质排序过程,构成它的地理空间远远超过了住房的领域:“‘住房’和‘居住’的行为是居住者和不同技术之间的共同产物:装饰和装潢、建筑、砖块、砂浆、卫生和通信技术,同时,也包括住房政策和实践、抵押贷款和保险、信用评分以及所有其他活跃的金融‘事物’”。[4]517对于雅各布斯和史密斯来说,这里的一部分挑战在于去除家与住房的二元对立,以便更加关注将家作为“居住的组装”这一分散的逻辑、实践、意义和经验[4]518。在海德格尔的描述中,居住不仅仅是工程、建筑或生产(techne)(在古希腊概念中,是“让显现”)【海德格尔认为后世以“技术”来翻译希腊词语τέχνή实为大错,而应当译之为“生产”或者“带出来”(Hervorbringen),后者不是狭义的技术制作,而是广义的“让显现”。参考海德格尔. 演讲与论文集[M]. 孙周兴, 译. 北京: 商务印书馆, 2018: 174.——译者注】,而是通过聚集或组装来把位置建立起来并结合它们的空间[36]【译文参考海德格尔. 演讲与论文集[M]. 孙周兴, 译. 北京: 商务印书馆, 2018: 174.——译者注】。在这种情况中,如海德格尔所建议,最重要的是人们必须学习居住。然而,正如帕赖索波利斯例子所表明的,居住的学习是由极度不平等的地理环境所结构的。

我在孟买做了大量的研究。例如:一家专注于低收入住房的非政府机构描述了发生在通常很严重的城市贫困背景下的住房渐进过程[37]6。在下段文字中,他们描述了一个刚到城市并找到建房地点的移民家庭:

“一开始,他们在杆子上搭塑料布,晚上在塑料布下睡觉,白天把塑料布卷起来。随着时间的推移,瓦楞金属板取代了塑料布,成为棚屋的墙壁和天花板,后来又被砖块和灰泥取代。一家人都睡在棚屋里外和屋顶上。渐渐地,随着金属板搭建的墙壁,屋顶变成了一楼。最终,这座房屋也变成了混凝土结构,有从外面可以爬进来的梯子或狭窄陡峭的楼梯间。为了获取水、电和排水等设施,还需要进一步投资。加盖的楼层通常租给其他移民,从而增加原来家庭的收入。根据贫民窟和家庭的需求、拥挤程度和增长速度,贫民窟居住民会继续建造这些渐增的楼层。然而,由于缺乏恰当的建筑材料和技术,它们往往很危险。为了建造这些房屋并在一段时间后对其进行升级改造,需要投入大量资金——对于经济能力有限的贫民窟居住民而言,材料、建造、维护和维修的成本相当可观。”

当然,这种住房递增的轨迹并不适用于所有生活在孟买贫困社区的人,更不用说其他地方的人了。而且这一轨迹本身受到阶级、种姓、宗教、种族、性别和其他因素的影响。这种说法还掩盖了穷人为了获得不同的基础设施和服务(更不用说所牵涉的劳动力和成本了)必须与之谈判的各种行动者。它掩盖了多元过程。正如西蒙尼(AbdouMaliq Simone)描述非洲城市时所说的,“行动者(通过多元过程)在集体交易中打下自己的印记。这些行动者之间的特异组合在临时和不断变化的实践之间提供了可行的平衡。而这些实践正是在大多数非洲城市‘凑合过日子’所必需的,同时还提供了一种秩序感,哪怕只是暂时的。”[38]13换句话说,这种叙述低估了人们定居于组装中的方式,即他们如何通过组装因多孔性和封闭性而产生的不同形式来生活,包括组装体打开的、但不属于当下联合方式的各种可能性【作者注:我很感谢一位匿名评论人提出的这一点】。尽管如此,我想从这个渐进的城市居住过程中得出的核心观点是,城市主义是一个持续的居住过程,也是一个不断组装的过程。

这一社会物质工程的过程涉及随时间推移将各种材料转译【translation是ANT理论的重要概念和联系原则——译者注】为新的用途,包括屋顶,它首先变成睡觉的地板,然后是出租的空间;以及梯子,从通往屋顶的入口转变为屋顶上新建棚屋的新家庭的楼梯。在这个“转译链条”[39]的每一步中,材料——如梯子或瓦楞金属板——作为协调不同领域的功能系统运转,包括从棚屋空间到居民的渴望和欲望以及金钱和材料的可获得性。

对物体的感知与物体在不稳定和贫困的日常生活中能够提供的东西有关。正如卡伦和诺克斯在一篇关于自我和城市的研究论文中提出的,“我们不是通过观察事物,或通过观察事物并建立它们的属性来发现它们的‘合用性’(usability)——而是靠‘使用交往的寻视’”【“合用性”“使用交往的寻视”(the circumspection of the dealings in which we use them)的说法源于海德格尔。HEIDEGGER M. Being and time[M]. New York: Harper and Row, 1962: 102。译文参考海德格尔. 存在与时间 [M]. 陈嘉映, 王节庆, 译. 北京: 三联书店出版社, 2006: 86. ——译者注】[41]285。这些“学习对象”不仅因为它们能为新关系提供帮助而在实际中有用,而且在调节城市生活的可能性上发挥着积极作用。多维(Dovey)借鉴德勒兹和瓜塔里[27]的观点,通过对广延和强度多元体(extensive and intensive multiplicity)的区分来描述这种过程多元体。“广延多元体”是指组成部分由其空间延伸所定义,不受新增加部分的影响,而“强度多元体”是不同程度上可以被新添加部分改变的多元体:“房子、社区或城市是强度多元体。当不同的人搬进来,增加新的建筑或空间,更大范围内的场所感就会发生变化。”[7]27

因此,当棚屋被筑造时,它可以更准确地被描述成作为居住的实践。作为栖息地,棚屋是在不稳定的生活活动中逐步形成的。尽管“贫民窟居住者”(slum dweller)这个词带有贬义,但正是在这个意义上,这一无处不在的词引起了人们的共鸣。但贫民窟式的居住也为我们提供了一个更普遍的城市窗口:城市是一连串持续不断的社会物质转译链,在严重不平等的条件下,在不同的时间提供了不同的可能性。在渐进式棚屋建造中,人—物—环境关系的日常空间性是通过组装劳动产生的居住形式。渐进式住房表明,与通常所谓“非正规住区”的看法不同,即兴创造并不是简单的临时性创作,而是随时间推移通过城市组装来修补和调整的产物【参见DOVEY K. Becoming Places[M]. London: Routledge, 2010,第6章的例子】。正如格雷厄姆和斯里夫特所证明的,这种情况对于城市更为普遍,城市基础设施(从道路、电力到供水和卫生设施)的日常维护和维修工作隐含着学习和适应的形式。正如他们所言,正是通过这些往往是劳动密集型的社会技术维护和修理过程,城市世界对我们来说才是“上手的”(ready-to-hand)【原文英文ready-to-hand是对海德格尔的《存在与时间》中的概念 zuhanded 的英译。陈嘉映、王庆节在《存在与时间》的中译中将ready-tohand/zuhanded 译为“上手的”“上到手头的”“当下上手的”。Zuhanded/ready-to-hand区别于vorhanded/present-at-hand(现成事物、现成的东西)。在海德格尔的词汇中,普通日常性的世界并不是“现成在手/现成的”对象的集合,不是刚刚发生的事情的集合,而是一种关系的整体语境,是“上手的”。——译者注】[42]。

事实上,渐进主义(incrementalism)虽是耗时费力的历史积累,却是居住作为组装的重要形式,也是从住房和政策到基础设施和文化的一系列城市进程和形式的共性。正如西蒙所说,城市:“无论如何枯竭和碎片化,仍然构成渐进主义轨迹的平台。房屋和有限的基础设施被一点点地增加;家庭劳动力的动员为小生意的发展赢得了时间;移民被用作汇集储蓄以开始新经济活动的工具;流动工人出现,从事挖井、协助施工或运送货物,直到他们建立起充分联系,专门从事某项特定的活动。”[43]28

这些形式的城市居住是分层的(stratified)、不平等的、受控制的。例如:西蒙尼继续说道,一些团体“能够组织劳动力、资金和人脉来修建道路、水网工程,或为他们的小区和社区通电,而另一些团体则裹足不前”[43]28。那么,如何看待这种居住和组装的过程呢?要回应这个问题,我们必须更详细地考虑居住的特殊性。

3 注意力教育【注意力教育(education of attention)是心理学家詹姆斯·吉布森感知学习理论的重要概念。吉布森认为感知学习的关键是注意力教育——学习关注哪些变量,忽略哪些变量。通过实践和体验,关注被微调向相关信息。英文的attention一语双关,既有注意力的意思,又有参与的涵义。参见 GIBSON E J, SPELKE E S. The development of perception[M] // FLAVELL J H, MARKMAN E, eds. Handbook of child psychology, Vol. 3. New York: Wiley, 1983。——译者注】

在《环境的感知》(The Perception of Environment)一书中,英戈尔德将生态心理学的争论与现象学的争论联系起来——尤其是海德格尔和梅洛-庞蒂的研究——前提是人先于所有其他“在世存在”(beings-in-the-world),尽管这里强调的不仅仅是世界中的人,而是作为世界形成过程的一部分的人。在这里,感知中的能动者,如本文开头提到的帕赖索波利斯雕塑家,是具身的在场(embodied presence)。在这里,身体的动作不仅仅是文化意义的象征,而是通过嵌入社会物质环境而生成自己的一套意义。如果这是梅洛-庞蒂在《知觉现象学》一书关注的问题之一[44],那么英戈尔德的论证表明,作为知觉的变化形式,学习(learning)如何内在人与环境的感知互动并在其中发挥核心作用。从这个角度来看,像房屋建造这样的过程是以不同和不断变化的方式,在持续沉浸的过程中,协调对物体和事件的感知。

英戈尔德受海德格尔和现象学启发,称这种沉浸为“居住视角”,是“实存的必需条件”[45]153。有观点认为人们在行动之前就清晰或模糊地在意识中构建世界,通过特定的文化滤镜组织感觉数据。与之对比,英戈尔德的思想筑造视角出自于实践理论【这是一个不同的工作体系,虽有内部差异,但包含多样的思想家,如海德格尔、维特根斯坦、布迪厄和福柯,到巴特勒、泰勒和沙茨基(Schatzki);参见Harrison[46]、Schatzki[47]、Shove et al[48]】。如果“筑造视角”认为世界在被生活之前就已经形成,那么“居住视角”则断言世界是在想象中或“在实际情况中”(on the ground),“在它们的生命活动的洪流中”形成[45]154。英戈尔德将这一观点应用到建筑和房屋本身,并认为建筑是通过人类的参与而建造的,因此处在不断建造中[5]。这一观点其中的一个意思是,与房子相关的意义“蕴含于人们(以筑造)与房屋的实践接触的背景中”,亦定位于人们“与生活其中的(lived-in)环境的实践接触”的关系背景中[45]154,168。正如奥布拉多-庞斯在谈到海德格尔的“此在”[Dasien/being-there]【“此在”(Dasein)是海德格尔在《存在与时间》中提出的哲学概念,da是“此时此地”、sein是存在,指某一有限时间内存在。“此在”强调人的存在是具身的、历史的和情境化的,而不是抽象的、普适的,是在特定时间和空间中展开的。“此在”关注的是人的生存体验和存在方式。——译者注】时所写的,此在“总是已在世界中。我们的参与,也就是居住在世界上的方式,主要是实践性的,而非认知性的。‘在世存在’是一种日常技巧,具身地应对或与环境接触。”[6]49

因此,感知创造出的知识是实践的,因为它以人们当前从事的任何活动为基础:“感知一个物体或事件就是感知它提供了什么”[45]166。正如林吉斯(Lingis)以海德格尔的观点来论证:“看某样东西是看它的用途(what it is for);我们看到的不是形状,而是可能性。”[49]14,[3]631因此,作为居住的核心,学习不仅包括技术能力,还包括物体关联性的各种发展形式。我们了解、学习和筑造城市的方式并不是信息的传递,而是英戈尔德按照心理学家吉布森所说的注意力教育[50]254,[45]166-167。英戈尔德在后来的一篇文章中指出,世界不仅被已经存在的事物所占据,而且还被定居,即“由事物不断形成的线编织而成”[51]1797。例如:我们可以考虑,城市基础设施如何通过特定的用途和实践变得重要,正如斯塔(Susan Leigh Star)谈及水基础设施时所说:“厨师认为水系统是制作宴席不可或缺的工作基础设施。对于城市规划师或水管工来说,它是复杂规划过程的一个变量或修理对象。”[52]380这与布迪厄(Bourdieu)的“惯习”(habitus)的研究隔得不太远:(惯习是)人们随着时间的推移获得特定的习性(dispositions)和感受(sensibilities)的方式,这些习性和感受与他们所处的环境有特殊的关系,从而促进和抑制不同类型的学习和行动[53]。英戈尔德将这种技能生产的培育追溯为基于实践的微调形式[45]。如果这将居住与帕赖索波利斯雕塑家在筑造形式中展现的那种工艺能力联系起来,其意义不是说居住需要熟练的工艺,而是居住就是定居的形式。

关于组装与居住的关系,我想提出两点。首先,虽然这种对居住的描述强调了能动性的分布性质,但其倾向于回归人类的中心地位——人类的感知和行动,尽管这种倾向处于更广阔的生态环境中。在这里,“组装”更加聚焦于生产城市的人类与非人类联合的物质性和历史。其次,将居住置于组装理论的语境下,不仅为英戈尔德关于居住的论述中能动性的分布性质提供了基础,而且还打破了将居住作为一种整体主义的所有想法。正是因为组装带来的这种开放感和颠覆感,居住作为生态整体的想法与组装作为聚集和分散、现实和潜在、稳定和破坏的概念相抵触。作为组合统一体——并无必然内在连贯性而是由联合在一起的元素组成[17,22]——组装意味着一种生成的状态,由此具有深度和潜力。如果居住的特性是对城市环境的持续注意力教育——一种通过日常参与来学习城市的方式[54]——那么组装不仅作为这种注意力教育的空间性而涌现,也是阐明非人类行动者在城市主义中基本作用的一种手段。

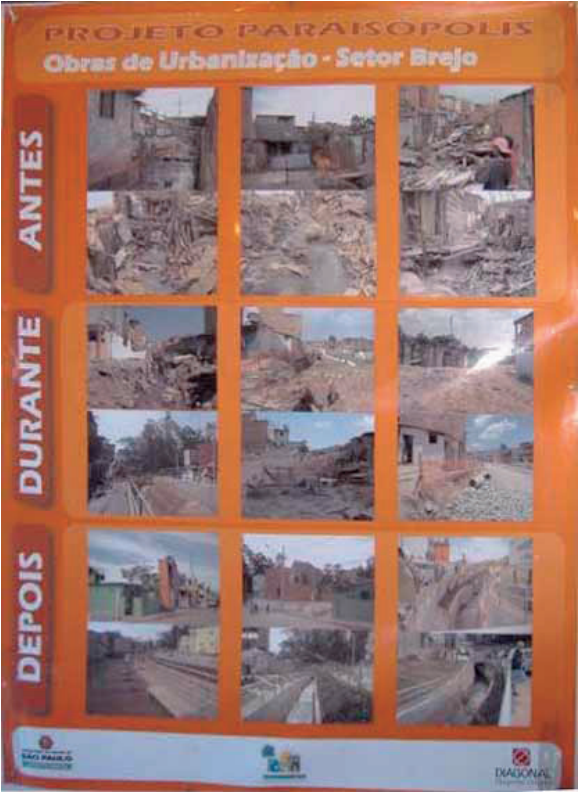

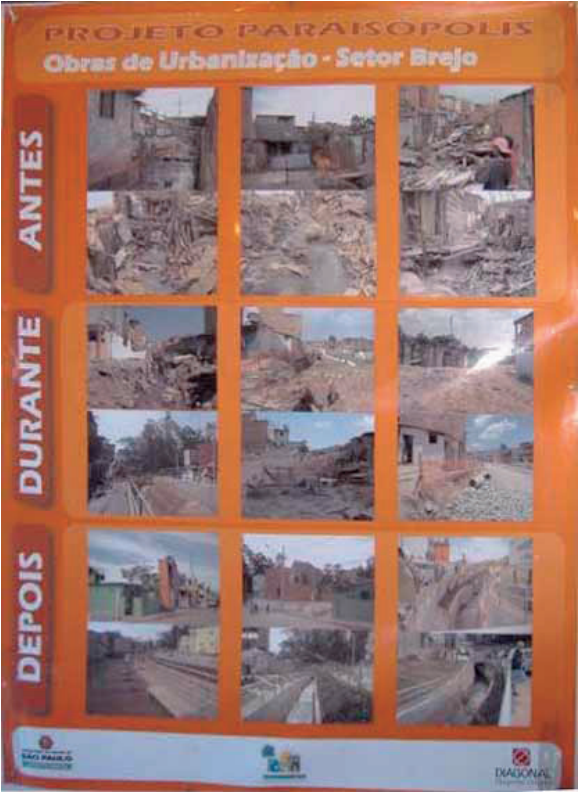

事实上,从下一节来看,居住本身可以从本地化的生活世界转译为流动的表征。例如:像帕赖索波利斯这样的贫民窟社区不断地被转译——通过圣保罗市内部的不同线路或通过国际援助机构进行辖域、解域和再辖域。又例如:我们可以考虑特定的转译如何产生作为“铭文”(inscription)【作者此处借用了ANT的重要概念“铭文”,该概念出自拉图尔和伍尔加《实验室生活》一书。Inscription的核心含义是(书面地)记录。实验室研究的成果——论文依赖于图表与数据这样的铭文。图表与数据可以脱离中间的物质活动以及通常漫长而昂贵的转化过程的所有方面,直接表征“原始实体”(original substance)。用于记录这些铭文的设备被称为“铭文装置”,它可以把物质材料转化为数字和图表供办公区成员使用。参见拉图尔, 伍尔加. 实验室生活[M]. 修丁, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2023: 48.——译者注】的物质表征,拉图尔将这一转译过程称为“一种转变类型,通过它实体物质化为一个符号、一个档案、一个文件、一片纸张、一点痕迹”[39]306。这些铭文——例如关于帕赖索波利斯的记录数据——通常采用定量的、经验知识的形式,凭借其编码形式,这些形式可以在不同城市组装中流通。例如:图4揭示了加布里埃拉的工作组织的铭文。此处,照片拼贴展示了帕赖索波利斯更新项目的说明,并被用于向市政当局或国际捐助者推销该组织的工作。这种类型的铭文有可能将不同参与者吸引到一个城市组装中——在此过程中可能会对该组装进行改良——也有可能影响组装中的争论条件。例如:围绕着可能实施的各种城市开发项目的组装(图4)。

图4 帕赖索波利斯开发项目

他们采纳了“城市居住”(urban dwelling)的形式,并将其转译为一种使其远距离移动并起着潜能作用的形式——换句话说,组装可以将居住重新调整调用为一种移动的表征形式。尤其重要的是,考虑到居住有时可能带来有界的、沉重的内涵,这种组装的流动性和跨地方性为如何理解居住带来更广泛的空间矩阵。

帕赖索波利斯的铭文表征了一种尝试,即通过帕赖索波利斯特定类型的居住方式来培育人们的关注度:以视觉上可再现的、渐进的和逐步的贫民窟改造组成的城市生成形式。这是与“外部”世界交流并获得其支持的一种方式,让人们了解该组织组装城市的能力。以这样的方式,城市组装可通过转译打破内部和外部的二元论。如果组装是城市居住的空间性,那么它的展开和转译提出了这样一个问题:如何构想这种关系性的、共同构成的空间性?下一节将更具体地讨论城市组装的空间性,即超越住房的特殊性,通过不同的定居形式(包括流动形式)来考虑组装的空间构成。

组装给城市空间概念留下了什么?特别是,居住和组装之间的对话给空间概念带来了什么?从前面的讨论中可以清楚地看到,城市空间必须首先被理解为一种关系构成,即城市空间是由组装产生的——有时稳定、有时不稳定的社会物质组装——构成了城市生活的连续性和不连续性。这些组装具有不同的空间形式和功能,其中有三个特别突出。首先,组装可以结构居住的可能性。这些可能性不仅仅由居住的实践产生,而且限制了居住的可能性,这意味着它们可以赋能也可以破坏。例如:非正规住区内的住房或基础设施材料对于许多人经历和应对城市生活和贫困至关重要。第二,尽管如此,组装可以超越这些结构的限制。这种超越至少有两种形式:一种是对既定可能性领域的超越,另一种是对直接在场事物的超越。它们可以产生随机并置,可以是潜在的、想象的、但没有实现的,可以是被看到、感觉到、听到、非认知的。第三,组装没有必然的时间或空间模板:它们可以是短暂的、持久的、瞬间的、耗时费力的,也可以是近的或远的、在场的或不在场的。

当然,城市思想对这三个问题指向的空间活力进行讨论由来已久。本雅明对柏林、那不勒斯、巴黎的生动描述中充满了令人眼花缭乱、震撼和嘈杂的运动场景[55],亨利·列斐伏尔对资本主义生产或日常生活的居住、激情和行动进行的描述,包括以其节奏分析方案[56]所创造空间的生成性质的论述,到德波(Guy Debord)的反奇观日常城市主义政治[57],以及卡斯特(Manuel Castell)对草根运动重塑城市空间可能性的早期介入论述[58]。在“西方城市经典”之外,同样也有关于日常城市空间性的丰富记录,例如彼得斯(Edgar Pieterse)致力于追踪“一系列监控下的获取一小块人行道或几平方米路面的微小行动,或从国家电缆上非法盗电,或复制盗版商品并在非正规市场上销售”[59]113,而西蒙尼描绘了一系列“日常交易”如何“即使以困难和不确定为代价,也能促使不同城市居民不断创造和适应各种条件的能力,这些能力使城市生活的巨大异质性(其事物、资源、空间、基础设施和人)处于多重相互交叉的环境”[43]200,[60]。在这些不同的叙述中,城市主义——套用英戈尔德的说法——与其说是存在,不如说是发生[51]1808;它是通过不同的遭遇、劳动和动员而不断重塑的社会物质成就。这些描述关注的是城市居住的活力,这是通常深刻的城市不平等背景下被迫即兴创作的过程。

在我自己对孟买的研究中,我经常感到难以描述这座城市的空间不连续性,它体现多事和混乱的日常遭遇、重复的实践和随机的“被抛掷在一起”(thrown togetherness)【作者此处借用了马西(Massey)的术语“被抛掷在一起”的说法。参见MASSEY D. For space[M]. London: Sage, 2005: 149-162。——译者注】的昼夜节奏变化、许多社区特有的噪声、疲惫与平和混杂、以及通常在宁静夜晚城市街道上产生的不确定的社交气氛——总之,这都是“城市类型的氛围、‘城市性’(citiness)的关键品质”[61]1780。的确,如果居住是一种注意力教育——通过城市环境实现的感知统一——那么我们正是通过触觉、感官和显性知识的组合在居住中学习和重新学习城市。英戈尔德和库尔提拉所说的“环境的多感官意识”(multisensory awareness of the environment)[62]189是“空间定位和活动协调”的核心[63-64]。因此,组装思维对时间动态是警觉的,例如:城市街道是一个密度和安静度不断变化、功能(购物、抗议活动、社交、通行等)不断改变、增长和消亡、美学不断变化,以及“赋予街道强度和场所感的生命、交通、商品和金钱的流动”的场所[7]16。

这里的挑战是逐渐接受城市组装的空间性,它是持续的关系性共同生产。在这种生产中,居住于城市的可能性在多元时间性中被改变、生成和限定。重要的是,组装没有将这种空间性视为可定位的(localised)和有界的(bounded),而是将城市空间性的过程和流动概念注入对居住的理解。居住的这种流动性和超地方性至关重要,它动摇了居住所承载的沉重的地方主义和根植性(rootedness)内涵。事实上,英戈尔德已经开始后悔他对居住的强调,现在更愿意谈论定居[51]。引用欣奇利夫[8]对居住概念的关注,英戈尔德承认,尽管他努力超越将居住视为一种领地和土地的浪漫主义,“然而,居住的概念确实带有浓厚的、精心包裹的地方主义的沉重内涵”[51]1808。但与其摒弃居住的概念,不如从另一个角度考虑我们如何通过流动性重新认识居住。同样,组装概念对于多元空间性的开放,以及无特定空间模板的开放性,在此处起到了重要的纠正作用。

城市越来越被视为是关系性和共同构成的[65-68]。这一关系视角的出发点是,只有在与其他场所产生交汇后,城市才可能被理解为领地(territories)[68]。正如阿什·阿明所言,城市“是多元政治和多元空间参与的场所”[69]397。这一点已经通过流动的城市政策文献被证明,如在特定政策的流动性、思考城市的方式、城市未来的想象、城市规划或军事城市化的研究中【参见对比的例子:Graham(2010)、 King(2004)、 McCann & Ward(2011)、 Nasr & Volait (2003)】。麦肯所说的“城市政策的流动性”就是一个重要的例子[16,73]。例如:这些不同的工作研究了某些城市如何在其城市规划中借鉴特定的城市再开发政策话语,无论是在城市政策知识的流通中,还是在“知识城市”的话语中,还是在新自由主义、恢复失地运动和惩罚性意识形态(revanchist and punitive ideologies)中[16,74-81]。

正如麦肯和沃德所认为的,即便流通城市主义(travelling urbanism)远非新现象,但城市主义仍逐渐通过各种场地、人、物体和过程组装起来[71]。对于麦肯和沃德来说,城市主义的关系流动性和特定场所的领域历史是相互构成的,它们最好被理解成城市组装。因此,这里的挑战是,如何揭示积极重新组装城市的物质地理空间——这一过程在规划和政策语境中发生得最为深刻,而且日益成为跨地方相遇的过程。正如麦肯和沃德所言,随着“最佳实践”和“现成的”政策进行跨国传播,当代政策制定越来越多地涉及到对政策景观的搜索和来自别处思想的搅动,包括通过出版物和报告、网站、博客、媒体、联系人和口碑[71]。这些政策流动性与当地历史和政策语境相互作用,并以复杂的方式通过当地历史和政策语境转译,例如:恢复失地运动政策从纽约到圣保罗等城市的传播,曼哈顿研究所(the Manhattan Institute)或“遗产”(Heritage)等智库宣扬的流动的自由市场意识形态[77],从上海和新加坡等诱人的“成功”故事中汲取城市企业主义的变种并将其引入到孟买或德里,或者伴随城市中心改造的“新城市主义”运动而出现的广泛的“社区和精品生活方式的销售”[82]32。

这里的挑战在于如何将这些流动形式概念化,超越被整合进地方—全球或领域—关系的空间形构,并将城市概念化为一个将知识、思想、材料、资源和人员的多元时空结合在一起的居住过程。正如厄里(Urry)所言,世界——尤其是城市——的流动性日益增强,需要对英戈尔德经常描述的那类狩猎—采集背景下的居住进行重新语境化:“新的、通常或多或少是瞬时的流动性的涌现,意味着英戈尔德所描述的居住模式需要广泛的重新概念化”[83]136。城市主义越来越多地存在于不同的流动性中,并通过不同流动性而存在。组装思维是尝试推翻居住的空间根植感和“虚假自然主义”的一种方式,这种“虚假自然主义”将地方性等同于稳定的存在感[7]24,[84]86。

这里的一个关键问题在于,在城市政策传播的过程中,如何阐明远距离运行中权力的不同形式。这涉及到我在前文概述的组装的第三个维度,即通过权力、资源和知识的深刻不平等关系,组装被结构化、被层级化和被叙述化的关键过程。艾伦关于权力的著作在这里尤其有指导意义[85]。艾伦的研究提醒我们,不要把做某事的能力(capacity)与权力的实际行使混为一谈。正如艾伦所指出的,权力在空间中的运行是暂时的,而不是预先决定的,因为“这里和那里”之间发生的事情会使权力的运行产生差别。这里所强调的是关注社会物质能动性地理空间的重要性,以及不同形式的权力如何在城市组装的构成中发挥作用[85]。艾伦在此指出了一系列权力,包括支配、权威、操纵、诱导、强制、诱惑以及工具性和关联性权力,所有这些权力的性质和范围都不同[85]。例如:城市政策顾问的PowerPoint演示可能会产生立竿见影的效果,这种效果的基础是“诱惑”(在这种情况下,被拒绝的可能性是其有效性的核心)和“诱导”(使用激励措施,如预测城市增长)。世界银行向城市政府提供的有条件贷款可能会通过监测和目标设定来强制执行。与此同时,世界银行向城市市政当局提供的有条件贷款可能需要通过监测和目标设定进行胁迫每种形式的权力都可以同时发挥作用,并可以有不同的地理条件——因为需要得到认可,权威可能在近距离接触时特别有效,而诱惑可能在远距离接触时很有效果,例如城市设计的吸引力或城市未来的视觉效果。这里的挑战在于关注特定场所的物质语境,以及连接“这里”和“那里”的空间性范围,因为它们对权力如何形成具有实质性的重要意义。因此,我们的一项任务是揭示权力如何通过跨空间的城市组装发挥作用,并通过持续的包容、排斥和争论来划分特定的居住形式。

批判性的政策流动性文献固然重要,但政策流动性文献和更广泛的流动性文献往往会更普遍地聚焦于精英群体的流动性。可以肯定的是,城市政策制定者的工作越来越体现为通过组装而进行的流动居住,可以在塑造城市生活和正义的性质上发挥特别强大的作用。但这些争论中存在一种风险,即全球流动资本和政策与根植的、有边界限制的城市穷人的二元对立。换句话说,城市组装的流动性被分配给了着眼全球的跨地区政策精英,而城市中被忽视的穷人则被赋予了领域受限的居住角色。对比而言,我们可能会认为城市的流动性是通过贫困的移民来实现的,正如前文描述的建造低收入住房的贫困移民,他们自己也必须组装特定的城市主义才能生存。这里,流动性政治被尖锐地暴露出来。例如:为了给拆除贫民窟聚居区的举措辩护,精英和合法化话语把孟买的“人行道居民”挑拣出来,流动和短暂性被充当借口,这种辩护是极其不道德的[86]。

孟买的政府精英们拼命地想把孟买转变成一个所谓的“世界级城市”,明确地模仿上海或新加坡等城市的政治企业议程。从他们的角度来看,人行道或贫民窟的居民展现出错误的流动性。但是,如果说城市贫民通过居住来组装的空间性常常与政治企业(politicocorporate)试图组装的精英城市不一致,我们也需要小心,避免将政策制定者的空间性想象为“全球”而将贫民的空间性想象为“本地”的概念陷阱[87]。例如:“国际贫民窟/棚屋居民组织”(SDI: Slum/ Shack Dwellers International)这样的运动,部分始于生活在孟买市中心人行道上的穆斯林妇女的积极行动,现在延伸到20多个国家,揭示了贫民窟居民如何形成我在别处称为“跨地方组装”的一些方式[88]。这些跨地方组装是由流动构成的,这些流动将特定的贫民窟活动家的想法和策略联系起来,并通过本地的场地和历史将其转译。通过SDI领导人所称的“横向交流”,城市贫困群体从一个非正规居住区流动到另一个非正规居住区,这相当于一个围绕低收入住房建设的非正式学习过程。这一过程从开普敦延续到金边,再到孟买。SDI的工作构成了一种关系组合,它将编码的和默会的(codified and tacit)、社会和物质、“这里”和“那里”的关系组装在一起,其目的是在住房和基础设施领域讨论、制定和实践更好的城市居住形式。SDI的工作包括通过围绕住房建设的小组学习来进行注意力教育;这是一种通过流动性和辖域构成的城市居住形式。就像之前描述的帕赖索波利斯的铭文一样,SDI创造了城市之居住的表征,并使它们能够移动,以便通过跨地方组合远距离发挥作用。

与马西的观点[66]100,189共鸣,在这些跨地方城市组装中起作用的空间概念与其说是组合的形构,不如说是空间的“迄今为止故事的多元体”,是“多重轨迹的开放式交织(它们本身也在转变中),伴生着断裂、破裂和结构分裂”。如果孟买街道上的人行道和贫民窟居民被单独挑出来骚扰和拆迁,部分原因是因为国家和媒体将他们视为流动人口和暂居者,那么SDI的回应是借助不同的速度和路线,模仿周游世界的城市政策顾问的跨地方空间性,以之作为更进步的、社会公正的城市主义的基础。但是,不同于弗罗里达(Richard Florida)的精英主义“创意城市”理论[89]提出的华而不实的PowerPoint演示——佩克(Peck)指出,该理论对“从新加坡到伦敦,从都柏林到奥克兰,从孟菲斯到阿姆斯特丹”的城市领导者具有“诱惑力”[75]740——SDI寻求发展(当然,其自身肯定会有权力关系或资源和信息控制方面的不平等)更具反思性、对话性的、扎根于团结和交流的城市注意力教育形式,即使这种团结形式是以一种特定的、有时甚至是保守的观念,将穷人视为“有技能的”和“有创意精神的”[54,86]。

但这种通过组装而实现流动居住的论点可进一步推进。在对流动性、空间和城市的讨论背后,是迁移(displacement)作为城市经验基本构成要素的这一更广泛的现实。无论我们如何构想当代全球化,其决定性特征之一是由于城市间移民导致的迁移的强化。城市长期以来一直是文化交流的中转站,但在许多城市,这种流动性已被视为一个需要解决的问题[90]。组装提供了城市作为流动社会性孵化器的空间意象,其中城市的再辖域是以时空迁移的多重绵延为前提的。在这里,城市是时空同时存在的历史关系复合物,居住的可能条件部分取决于这种非常不一致的流动性。正如维恩在描写城市流散群体的物质地理空间时所写的,城市生活世界展现在多元化流动的漫长历史中,“在日常的房屋和建筑的装饰和风格中,或实际上在涂鸦中,以及更一般地,通过在新空间(例如洛杉矶的唐人街、新加坡的小印度、纽约的新英格兰)中复述(带着差异并在差异中重复)来实现场所转译,成为生活空间的纪念化和社会化的一种形式”[90]47。维恩的叙述并未将这种居住的基本流动性视为问题,而是强调了组装概念的优势,即把不平衡视为正常现象,并强调将城市中的居住视为一种不断转译和变异的空间性。

如果组装逐渐被用来描述城市生产和变化,那么很少有人尝试思考组装可以为城市概念具体提供什么。在本文中,我提出了组装所强调的三大方向和概念。首先,组装试图强调城市进程不仅仅是场地或行动者之间的关系。不同于城市“网络”的叙述,组装根据场地和行动者的历史、生产它们所需的努力,以及它们超越其联系总和的必然能力来强调场地和行动者的深度和潜力。这里,组装是一种导向。其次,城市组装不仅仅是一个空间范畴、产出或组合的形构,而是意味着作为、表现和事件。同样,没有必然的空间模板用于组装;从积累和社会空间极化的历史过程产生的空间形式,到远距离传播政策的流动性,再到随机并置和破坏性事件,以及可预测的活动、氛围和社交的日夜节奏,组装将一系列空间形式纳入视野。这里,组装是对城市物体的概念化,如政策、社会运动或日常城市文化。第三,也是最后一点,城市组装通过权力、资源和知识之间深刻的不平等关系来结构化、等级化和叙事化。同样,这里的组装是城市物体的概念化。简言之,我将组装解读为有深度和有潜力的生产性和不平等关系,并通过一系列城市案例来考虑这一问题,从住房和日常生活到政策和迁移。这里,城市以一系列或多或少开放的组装形式出现,被一系列权力、资本、话语和群体的形式结构化,但总是超越这些结构,总有不同的能力成为另一种样子。在此过程中,我认为有关居住的争论特别具有启发性。

尽管组装和居住有着不同的思想史,但它们有很多共同之处。在其最近的表述中,它们都强调通过社会物质实践来构成世界的过程。特别是,本文对居住的解释偏离了英戈尔德的解读[45],明确将城市生活视为一种注意力教育,一种对城市主义的感知调谐——通常在各种极端不平等的条件下——城市主义可以促成和界定什么以及人们如何与之协调。如果居住这个概念再度回归人类中心,那么组装则坚持社会物质的分布,通过这种分布,人类进入了城市主义的构成。居住使人们注意到组装如何构成的——作为一种特殊的组装(assembling)模式——但在这里,组装的作用是将注意力从人的中心地位转移到构成城市的社会物质分布的能动作用上。但重要的是,这并没有让居住成为一种整体主义。相反,组装不仅为英戈尔德关于居住的描述中能动性的分布性质提供了基础,还为它注入了一种开放与破坏、现实与潜在、稳定与转变的意义。此外,如果居住意味着有界的地方主义,那么组装通过向各种关系聚集、联合、转换或分散开放提供了一种空间纠正。因此,关于组装与居住之间的这种相遇,可以总结出如下三点。

首先,居住命名了构成组装的日常实践性,感知领域即被这些实践演成塑造,又反过来改变了它。第二,组装将人(如果不是根据其内容而是分析模式,人这一范畴被居住持续再中心化)置于生产城市主义的更广泛的社会物质分布中。第三,作为居住的空间性,聚焦于组装带来的流动性和跨地方性打破了居住蕴含的有界的、有根基的(grounded)成见,开启了城市空间拓扑的更广阔想象。

那么,城市以组装而居住的概念可能会有什么含义呢?我想特别强调三点影响。

首先,作为组装的城市本体论坚持空间是城市主义的关键构成要素。通过社会物质的居住创造空间,包括通过注意力教育转变定居的空间,或通过政策、蓝图、模型和移民表征的居住的流动形式来创造空间的重点,将空间定位为远不止是城市主义的简单变体或补充,而是城市主义如何被生产、生活、结构化和重塑的核心。第二,从这一点出发,城市主义只有通过城市的定居过程才能存在,这里的定居既指日常形式的注意力教育,也指城市主义的流动构成,这是历史积累和联合的产物。因此,城市是被定居的,但更重要的是,它是一系列多姿多彩的定居过程,是一系列以近与远、现实与潜在、日常与长期绵延的社会物质性来多方面营造和重塑城市主义的过程。城市的不断形成标示着城市主义是一种成就,但这种成就非常不平等,依赖于一系列的排斥、资源、历史和权力形式。对于城市地理学家来说,这里的一个核心问题是不断变化的城市定居地理如何产生、生活、竞争和转变的。第三,也是最后一点,将城市作为组装的概念提出了谁和什么有能力组装城市的问题。城市政治在很大程度上是通过不同城市居住的意识形态构建的,这对居住的可能性范围和受重视的居住类型都有影响。例如:目前关于“创意”或“智慧”城市的争论重视特定的排外群体、空间和城市发展形式,特别是那些居住在高档住房并在高端服务经济领域(包括科学、技术、研究、媒体和金融业)工作的受过良好教育的精英。对于城市地理学家来说,组装的概念可以揭示哪些群体和意识形态更有能力以特定的方式呈现城市主义,从而为思考城市如何以不同的方式组装提供了基础。这里的关键关系是现实城市与潜在城市之间的重要关系,是现在的城市与可能存在的城市之间,或未来可能出现的别样城市之间的重要关系。UPI

参考文献

[1] CALDEIRA T. City of walls: crime, segregation, and citizenship in SãoPaulo[M]. Berkeley, C.A.: University of California Press, 2000.

[2] ELDEN S. Mapping the present: Heidegger, Foucault and the project of aspatial history[M]. London: Continuum, 2001.

[3] HARRISON P. The space between us: opening remarks on the concept ofdwelling[J]. Environment and planning d: society and space,2007, 25: 625- 647.

[4] JACOBS J, SMITH S. Living room: rematerialising home[J]. Environment andplanning a: economy and space, 2008, 40: 515-519.

[5] KRAFTL P, ADEY P. Architecture affect inhabitation: geographies of beingin buildings[J]. Annals of the Association of AmericanGeographers, 2008, 98: 213-231.

[6] OBRADOR-PONS P. Being-on-holiday: tourist dwelling, bodies and place[J]. Tourist studies: 2003, 3(1): 47-66.

[7] DOVEY K. Becoming places:urbanism/architecture/identity/power[M]. New York: Routledge, 2010.

[8] HINCHLIFFE S. ‘Inhabiting’: landscapes and natures[M] // ANDERSON K,DOMOSH M, PILE S, eds. Handbook of cultural geography. London: SAGE Publications Ltd, 2003: 207-225.

[9] McFARLANE C. Assemblage and critical urbanism[J]. City, 2011, 15(2): 204-224.

[10] DELANDA M. A new philosophy of society: assemblage theory and socialcomplexity[M]. London: Continuum, 2006.

[11] PHILLIPS J. Agencement/assemblage[J]. Theory, culture and society: 2006, 23: 108-109.

[12] GANDY M. Cyborg urbanization: complexity and monstrosity in thecontemporary city[J]. International journal of urban andregional research, 2005, 29(1): 26-49.

[13] SWYNGEDOUW E. Circulations and metabolisms: (hybrid) natures and (cyborg) cities[J]. Science as culture, 2006, 15: 105-121.

[14] FARÍAS I. Introduction: decentring the object of urban studies[M] // FARÍAS I, BENDER T, eds. Urban assemblages: how actor-network theory changes urban studies. London: Routledge, 2009: 1-24.

[15] ALLEN J, COCHRANE A. Beyond the territorial fix: regional assemblages, politics and power[J]. Regional studies, 2007, 41: 1161-1175.

[16] McCANN E, WARD K. Relationality/territoriality: toward a conceptualization of cities in the world[J]. Geoforum, 2009, 41: 175-184.

[17] McGUIRK P, DOWLING R. Neoliberal privatisation? remapping the public and the private in Sydney’s masterplanned residential estates[J]. Political geography, 2009, 28: 174-185.

[18] ONG A. Neoliberalism as a mobile technology[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, new series, 2007, 32: 3-8.

[19] SASSEN S. Territory, authority, rights: from medieval to global assemblages[M]. Princeton N.J.: Princeton University Press, 2007.

[20] VENN C. A note on assemblage[J]. Theory, culture and society, 2006a, 23: 107-108.

[21] DELEUZE G, PARNET C. Dialogues II[M]. New York: Columbia University Press, 2007.

[22] LI T M. Practices of assemblage and community forest management[J]. Economy and society, 2007, 36: 263-293.

[23] BARRY A. Political machines: governing a technological society[M]. London: Athlone, 2001.

[24] VAN LOON J. Network[J]. Theory, culture and society, 2006, 23: 307-314.

[25] LEGG S. Of scales, networks and assemblages: the League of Nations apparatus and the scalar sovereignty of the Government of India[J]. Transactions of the Institute of British Geographers: new series, 2009, 34: 234-253.

[26] BENNETT J. The agency of assemblages and the North American blackout[J]. Public culture, 2005, 17: 445-465.

[27] DELEUZE G, GUATTARI F. A thousand plateaus[M]. Minneapolis M.N.: University of Minnesota Press, 1987.

[28] RABINOW P. Anthropos today[M]. Princeton N.J.: Princeton University Press, 2003.

[29] GRAHAM S. The city under siege: the new military urbanism[M]. London: Verso, 2010.

[30] BENNETT J. Vibrant matter: a political ecology of things[M]. London: Duke University Press, 2010.

[31] MARKS L. Video haptics and erotics[J]. Screen, 1988, 39: 331-348.

[32] GREGORY D. Cultures of travel and spatial formations of knowledge[J]. Erdkunde, 2000, 54: 297-309.

[33] MOL A. The logic of care: health and the problem of patient choice[M]. London: Routledge, 2008.

[34] TURNER J F C. Housing as a verb[M] // TURNER J F C, FICHTER R, eds. Freedom to build: dweller control of the housing process. London: Macmillan Publishers Ltd, 1972: 148-175.

[35] NOBLE G. Accumulating being[J]. International journal of cultural studies: 2004, 7: 233-256.

[36] HEIDEGGER M. Building dwelling thinking[M] // HEIDEGGER M, HOFSTADTER A, ed. Poetry, language, thought. New York: Harper & Row, 1971: 143-162.

[37] ALLIANCE. Citywatch: a SPARC-NSDF-Mahila Milan publication[M]. Mumbai: SPARC, 2008.

[38] SIMONE A. Emergency democracy and the ‘governing composite’[J]. Social text, 2008, 26(2): 13-33.

[39] LATOUR B. Pandora’s hope: essays on the reality of science studies[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

[40] HEIDEGGER M. Being and time[M]. New York: Harper and Row, 1962.

[41] CULLEN J, KNOX P. The city, the self and urban society[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, new series, 1982, 7: 276-291.

[42] GRAHAM S, THRIFT N. Out of order: understanding repair and maintenance[J]. Theory, culture and society, 2007, 24: 1-25.

[43] SIMONE A. The politics of the possible: making urban life in Phnom Penh[J]. Singapore journal of tropical geography, 2008, 29: 186-204.

[44] MERLEAU-PONTY M. Phenomenology of perception[M]. SMITH C, trans. London: Routledge, 2002.

[45] INGOLD T. The perception of the environment: essays in livelihood, dwelling and skill[M]. London: Routledge, 2000.

[46] HARRISON P. In the absence of practice[J]. Environment and planning d: society and space, 2009, 27: 987-1009.

[47] SCHATZKI T. The practice turn in contemporary theory[M]. London: Routledge, 2001.

[48] SHOVE E, WATSON M, HAND M, et al. The design of everyday life[M]. Oxford: Berg, 2007.

[49] LINGIS A. Sensation: intelligibility in sensibility[M]. Atlantic Highlands: Humanities Press, 1996.

[50] GIBSON J. The ecological approach to visual perception[M]. Boston: Houghton Mifflin, 1979.

[51] INGOLD T. Bindings against boundaries: entanglements of life in an open world[J]. Environment and planning a: economy and space 2008, 40: 1796-1810.

[52] STAR S L. The ethnography of infrastructure[J]. American behavioural scientist, 1999, 43: 377-391.

[53] BOURDIEU P. Outline of a theory of practice[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

[54] McFARLANE C. Learning the city: knowledge and translocal assemblage[M]. Oxford: Blackwell-Wiley, 2011.

[55] BULLOCK M, JENNINGS M W. Walter Benjamin: selected writings, volume 1[M]. Cambridge M.A.: Harvard University Press, 2004: 1913-1926.

[56] LEFEBVRE H. Rhythmanalysis: space, time and everyday life[M]. ELDEN S, MOORE G, trans. New York: Continuum, 2004.

[57] McDONOUGH T. The situationists and the city[M]. London: Verso, 2009.

[58] CASTELLS M. The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements[M]. Berkeley C.A.: University of California Press, 1983.

[59] PIETERSE E. City futures: confronting the crisis of urban development[M]. London: Zed Books, 2008.

[60] BAYAT A. Street politics: poor people’s movements in Iran[M]. New York: Columbia University Press, 1997.

[61] HEALEY P. On creating the ‘city’ as a collective resource[J]. Urban studies, 2002, 39: 1777-1792.

[62] INGOLD T, KURTILLA T. Perceiving the environment in Finnish Lapland[J]. Body and society, 2000, 6: 183-196.

[63] CRANG M. Rhythms of the city: temporalised space and motion[M]// MAYJ, THRIFTN, eds. Timespace: geographies of temporality. London: Routledge, 2001: 187-207.

[64] MIDDLETON J. ‘Stepping in time’: walking, time, and space in the city[J]. Environment and planning a: economy and space, 2009, 41: 1943- 1961.

[65] AMIN A, THRIFT N. Cities: reimagining the urban[M]. Oxford: Polity Press, 2002.

[66] MASSEY D. For space[M]. London: Sage, 2005.

[67] MASSEY D. World city[M]. Cambridge: Polity Press, 2007.

[68] MASSEY D. A counterhegemonic relationality of place[M] // McCANN E, WARD K, eds. Mobile urbanism: city policymaking in the global age. Minneapolis: Univ ersity of Minnesota Press, 2011.

[69] AMIN A. Spatialities of globalisation[J]. Environment and planning a: economy and space, 2002, 34: 385-399.

[70] KING A D. Spaces of global cultures: architecture, urbanism, identity[M]. London: Routledge, 2004.

[71] McCANN E, WARD K. Mobile urbanism: city policymaking in the global age[M]. Minneapolis, M.N.: University of Minnesota Press, 2011.

[72] NASR J, VOLAIT M. Urbanism: imported or exported?[M]. Oxford: Wiley Blackwell, 2003.

[73] McCANN E J. Expertise, truth, and urban policy mobilities: global circuits of knowledge in the development of Vancouver, Canada’s ‘four pillar’ drug strategy[J].Environment and planning a: economy and space 2007, 40: 805-904.

[74] MACLEOD G. From urban entrepreneurialism to a ‘revanchist city’? on the spatial injustices of Glasgow’s renaissance[J]. Antipode, 2002, 34: 602- 624.

[75] PECK J. Struggling with the creative class[J]. International journal of urban and regional research, 2005, 29: 740-770.

[76] PECK J. Liberating the city: between New York and New Orleans[J]. Urban geography, 2006, 27: 681-713.

[77] PECK J, THEODORE N. Mobilizing policy: models, methods and mutations[J]. Geoforum, 2010, 41: 169-174.

[78] SMITH N. The new urban frontier: gentrification and the revanchist city[M]. London: Routledge, 1996.

[79] SWANSON K. Revanchist urbanism heads south: the regulation of indigenous beggars and street vendors in Ecuador[J]. Antipode, 2007, 39: 708-728.

[80] WACQUANT L. The militarization of urban marginality: lessons from the Brazilian metropolis[J]. International political sociology, 2008, 2: 56-74.

[81] WARD K. ‘Policies in motion’, urban management and state restructuring: the trans-local expansion of Business Improvement Districts[J]. International journal of urban and regional research, 2006, 30: 54-70.

[82] HARVEY D. The right to the city[J]. New left review, 2008, 53: 23-40.

[83] URRY J. Sociology beyond societies: mobilities for the twenty-first century[M]. London: Routledge, 2000.

[84] RAJCHMANN J. Constructions[M]. Cambridge M.A.: MIT Press, 1998.

[85] ALLEN J. The whereabouts of power: politics, government and space[J]. Geografiska annaler: series b, 2004, 86(1): 19-32.

[86] McFARLANE C. Geographical imaginations and spaces of political engagement: examples from the Indian Alliance[J]. Antipode, 2004, 36: 890-916.

[87] FEATHERSTONE D. Resistance, space and political identities: the making of counter-global networks[M]. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008.

[88] McFARLANE C. Translocal assemblages: space, power and social movements[J]. Geoforum, 2009, 40: 561-567.

[89] FLORIDA R. Cities and the creative class[M]. New York: Routledge, 2005.

[90] VENN C. The city as assemblage: diasporic cultures, postmodern spaces, and biopolitics[M] // BERKING H, FRANK S, FRERS L, et al, eds. Negotiating urban conflicts: interaction, space and control, 2006b: 41-52.

作者:科林·麦克法兰,杜伦大学地理系教授。colin.mcfarlane@durham.ac.uk

译者:杨舢,南京大学建筑与城市规划学院,副研究员。y_sampan@sina.cn

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 作为组装的城市——居住与城市空间【2025.1期主题 · 优先看】

规划问道

规划问道