贰

2018

城市交通与土地利用一体化研究专题

LEARN MORE

导读:城市交通与土地利用协调研究及实践方向

孔令斌

城市交通与土地利用协调是城市规划中最重要的议题和重点研究领域之一,城市快速扩张过程中协调好两者关系尤其重要。然而,在城市规划实践中往往是“口惠而实不至”,两者之间协调并不如人意,甚至是很差。

究其原因主要是该问题的复杂性以及城市规划、城市交通学科设置和管理上的分离所致。根据王辑宪和国内外相关专家学者的研究,主要表现为:一是专业人员队伍认为土地利用规划是城市规划和地理学者的事情,交通运输规划则是工程师与经济专家主持,时至今日在技术职称和大学学科划分上两者都分属不同领域;二是从中央到地方的行政管理上,城市交通与土地利用规划和管理职能分属不同行政部门管理,2008年国家大部制改革后,城市交通与土地利用管理权在中央进一步拆分划归不同部委,地方划归不同局委管理,而 2018年最新的国家机构改革方案虽然在空间规划上“合一”,但对于交通与土地利用的融合方面仍没有太多的改善;三是城市土地利用被认为是不可能和不应该干预的市场过程,交通运输是支撑土地利用发展的工具与手段,应该最大限度地配合土地利用发展。在城市交通与土地利用研究上,由于土地利用分类与其发展特征上的复杂性导致影响因素众多而城市又千差万别,因此交通与土地利用在理论上从数据获得到模拟研究主要是将大问题化小,有大量的分散实践和理论研究,但由于一体化整合困难,明显缺乏把这些研究进展整合的努力,在实践中应用也不多。这其中最弱的一环是对土地利用市场机制的了解与模拟,以及如何将这种了解与交通系统的规划结合起来,这使得城市规划中交通与土地利用协调在理论上取得共识的内容并不多。

城市交通与土地利用一体化研究的重点是交通系统与土地利用的合理优化,既要实现土地经济集聚效益,又能获得可接受的交通服务水平,发挥不同交通方式和城市空间组织的优势。由于土地利用分类的复杂性和土地利用发展市场机制模拟研究的短板,国内外在实践上可以得到共识的成果主要集中在两个方面。一是通过合理职住空间的优化(职住平衡)缩短城市居民出行距离,进而降低城市交通需求总量(周转量),实现高效交通组织。但对于优化方法与效果则因城市而异,如规模、性质、城市中心布局不同,在缩短居民出行距离上获得的效果也因城市而异。二是通过公共交通引导城市发展(TOD),实现公共交通健康发展和土地利用高效集聚的目标。因公共交通可达性的制约,将土地利用布局与公共交通车站结合,既可以最大限度发挥公共交通可达性对土地利用的影响,又可以通过公共交通可达性提升实现城市土地的集约发展,促进经济繁荣。

达成良好的城市交通与土地利用关系需要两方面努力,一是要利用目前数据获取手段的改变,更新与改善交通与土地利用一体化的理论研究;二是要建立有利于交通与土地利用协调的机制与环境。

在理论研究上,要模拟不同市场机制下不同社会属性的人口和不同经济属性的就业集聚特征和空间选择需求,尽管有互联网环境下数据获取的便利,但这仍是一个艰巨任务,城市交通与土地利用协调应将主要精力关注职住空间布局优化和公共交通引导城市发展这两个已达成共识的方向。更重要的是,要把握城市交通与土地利用协调的目标是实现城市经济繁荣、居民生活宜居和交通组织高效,交通与土地利用协调的目的是在不同目标之间取得平衡,是一个协调过程。建立有效的协调机制和程序会更有利于形成合理的交通与土地利用关系,包括有效的公众参与和专业融合。而其中专业融合可以通过比较纯粹的专业层面进行改善,业内已经呼吁多年,但成效甚微,知行难以合一,甚至有些城市、有些时候出现两个专业越走越远的倾向,这也是中国城市在交通与土地利用一体化的规划建设中不尽如人意的主要原因。

欣喜的是,近年来看到学术研究和城市规划、城市综合交通规划实践中讨论城市交通与土地利用协调越来越多,这为中国城镇化进程中较好地优化城市空间布局、协调城市交通与土地利用的关系奠定了良好基础。随着近期开展的“多规合一”工作推进,城市交通与土地利用协调有了更好的平台,而城市综合交通规划纳入城市规划体系也成为建立高效协调机制、实现专业融合的良好开端。希望中国城市能在城市交通与土地利用协调的好时机建立一个好的协调平台与机制,使城市交通与土地利用协调成为可持续的宜居城市建设的坚实支撑与范例。

就业-居住空间关系及通勤效率——过剩通勤的评估潜力

刘贤腾 陈雪明 周江评

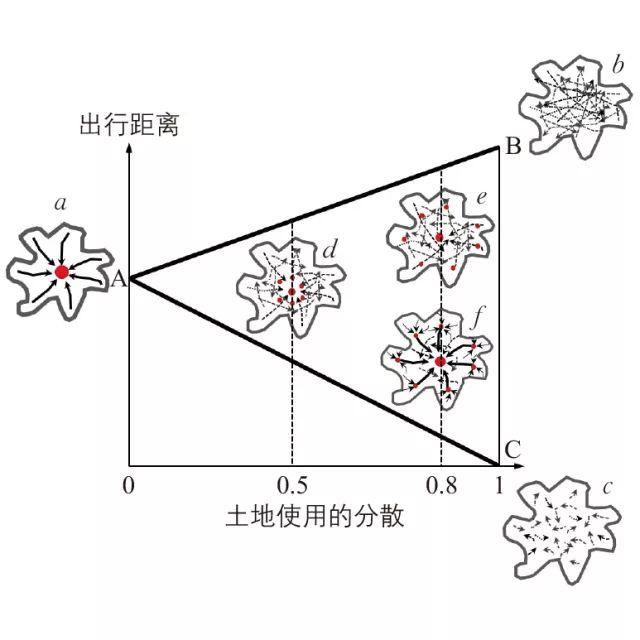

摘要:过剩通勤已是一个专门用于研究城市就业-居住空间对应关系及评估通勤效率的研究范式。回顾该范式30 多年的建立与发展过程,指出相关概念及其指标在评价城市通勤效率时存在的优缺点。将Bertaud 的城市通勤模式及其空间结构置于Brotchie 三角形模型中,讨论就业-居住空间分散形态嬗变带来的通勤模式的多种演变方向,厘清过剩通勤框架在评估城市职住平衡程度与通勤效率时所具有的潜力。过剩通勤框架为研究城市空间形态嬗变和评估空间结构优化程度提供了非常重要的理论工具。

基于可达性的城市交通与土地利用一体化评价

张志伟 母睿 刘毅

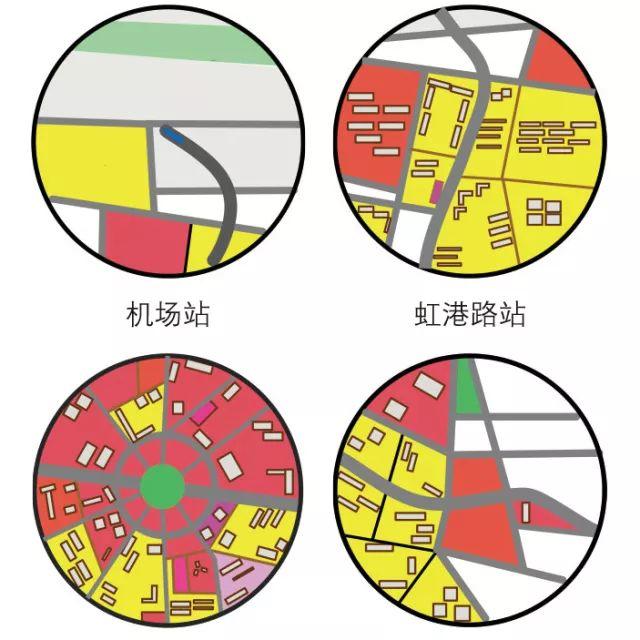

摘要:城市交通与土地利用是城市规划的两项重要内容,两者一体化程度越高越能够改善城市交通拥堵、促进城市持续发展。从可达性角度出发,通过构建城市交通与土地利用一体化评价指标体系,考量大连市地铁2号线7个典型车站600m缓冲区内的交通指数和土地利用指数。根据指数结果及节点-场所模型,将7个车站分为完全平衡、不完全平衡、非一体化和极端一体化四种类型。结果显示,7个车站中平衡车站少于不平衡车站。在此基础上,针对不同类型的车站提出增进城市交通与土地利用一体化的对策建议。

基于客流场的客运空间联系及空间效应研究

王林 李翔新 余昊 廖云鹏

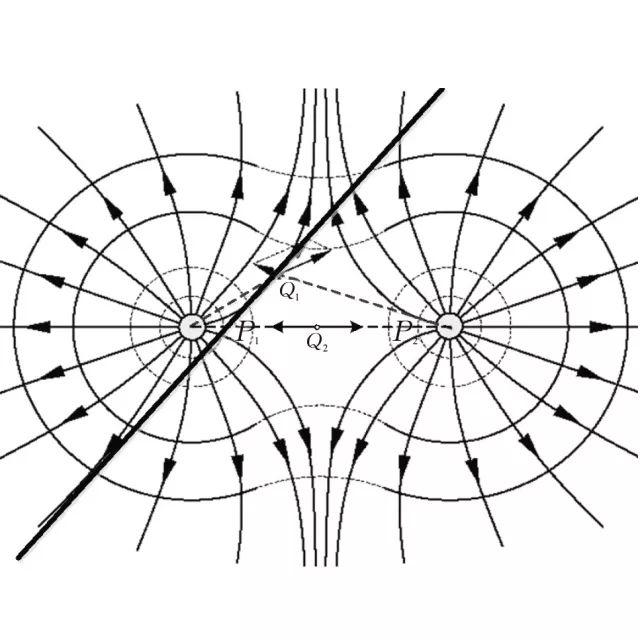

摘要:基于物理场和运输通道场理论,综合经济、政策、运输成本等因素,分析区域内各节点的客运空间联系以及整个区域的客运空间效应。构建客运空间联系模型和客运空间效应模型,并进行案例分析。研究表明,利用客运空间联系模型能够分析各节点客运空间联系的规模与影响,识别具有客运中转潜力的地区;客运空间效应模型能够较好地反映区域客运集聚与扩散效应,分析得到具有客流集聚潜力的地区。通过两个模型的叠加对比分析,可得出区域最具发展潜力地区,为区域规划发展提供技术支持。

城市跨江轨道交通对居住用地分化的影响——以湖北省武汉市为例

王昆 宋振江 杨俊

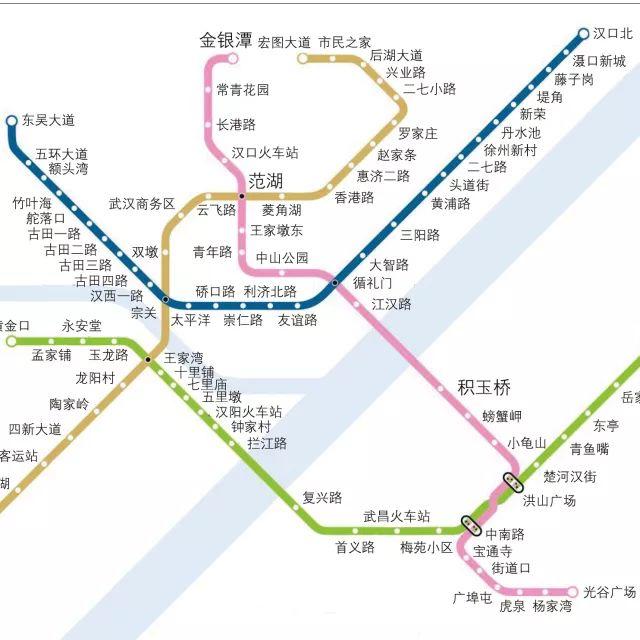

摘要:在当前城市交通系统建设中,城市跨江轨道交通建设对城市居住用地分化产生极大影响。利用结构方程模型,对武汉市跨长江地铁线路——2号线金银潭站、范湖站、积玉桥站3个典型车站的土地利用格局进行度量,并结合现状予以分析。研究结果表明:城市跨江轨道交通的开通使长江两岸交通互通性得以提升,进而引发高档住宅在城市跨江轨道交通沿线的集聚效应;城市跨江轨道交通的开通使沿线地价上涨、土地利用效率提升、土地利用格局变化,在商业服务、居住用地格局升级的同时,受市场杠杆的调节作用影响居住用地形成圈层式居住等级变化。

干线铁路沿线规划控制技术要求——以北京市为例

周嗣恩 寇春歌 茹祥辉 郑猛

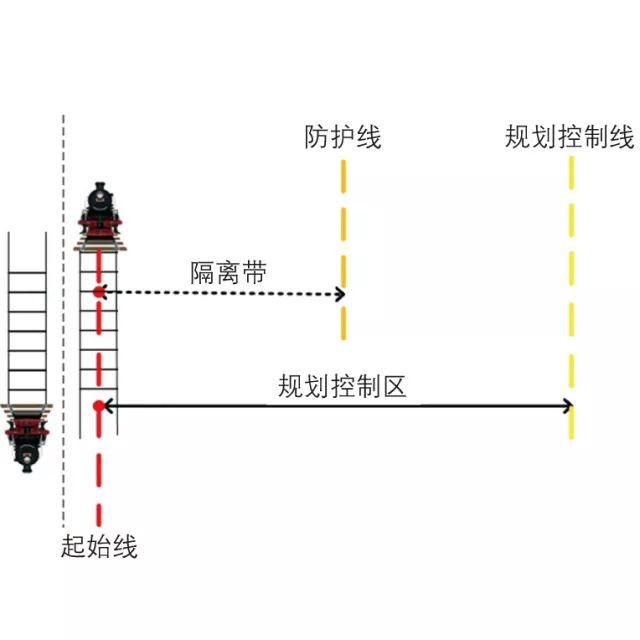

摘要:为实现干线铁路与沿线城市区域的协调发展,以北京市为例,分析干线铁路沿线规划的实施情况及面临的挑战,提出规划控制的原则与思路。综合国内外相关标准规范,提取干线铁路沿线规划控制应考虑的安全、噪声、振动、绿化、核磁辐射等因素及规划控制的指标要求。在此基础上,统筹铁路与城市发展需求,提出由干线铁路沿线隔离带和规划控制区,以及起始线、防护线和规划控制线组成的“两区三线”规划控制方法。阐述干线铁路沿线空间功能划分、城市分区、控制指标以及规划控制技术要求。最后,分析在规划控制方法影响下的用地敏感性并提出实施对策建议。

点击“阅读原文”获取更多文章

201821期

编辑:张斯阳 耿雪

王海英

审校:张宇

排版:耿雪

长按二维码关注

规划问道

规划问道