【作者简介】

肖建莉,同济大学建筑与城市规划学院副教授

白智成,中国城市规划设计研究院西部分院助理规划师, 通信作者

穆星宇,联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(上海) 项目主管,高级工程师

提要

随着数字化技术的迅猛发展,遗产数字化成为文化遗产保护、传承与创新的新途径。追溯遗产数字化的概念缘起,从联合国教科文组织的相关宪章出发,阐释遗产数字化的定义与范畴,并强调数字化技术在遗产保护中的重要性。分析遗产数字化的发展历程,从萌发期、发展期到拓展期,展示数字化技术在遗产保护中的应用不断深化。总结遗产数字化的技术手段,并探讨这些技术在遗产记录、保护、展示等方面的应用。提出遗产数字化研究的新启示,包括数字化保护技术引领的欧洲传统遗产保护系统变革,数字化过程中的真实性和完整性问题的再思考,以及遗产数字化的社会性方向探索。通过案例分析,展示遗产数字化在国际和中国实践中的积极价值。遗产数字化不仅是技术的应用,更是文化遗产保护理念的更新和社会参与度的提升,为文化遗产的可持续发展提供新的思路和方法。

关键词

数字化保护;数字化技术;数字平台建设;遗产管理;实践与启示

2017年10月,党的十九大报告把“数字中国”首次写入党的纲领性文件,标志着数字中国建设进入了一个新的发展阶段。随着数字化时代的到来,数字化技术的迅猛发展为文化遗产的保护、传承与创新带来了前所未有的机遇。文化遗产,作为人类历史的见证与智慧的结晶,承载着丰富的文化内涵与历史价值。然而,传统保护手段面临着诸多局限,如物质文化遗产的自然老化与损坏、非物质文化遗产传承人的减少等。在此背景下,遗产数字化应运而生,为文化遗产的保护和传承发展提供了新的途径。

2022年,在《保护世界文化与自然遗产公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) 缔结50周年的相关纪念活动“下一个50年:作为韧性、人文与创新之源的世界遗产(The next 50: world heritage as a source of resilience, humanity and innovation) ” 中, 数字化转型(digital transformation) 被确定为5 个研究讨论的领域之一。

因此,了解遗产数字化的研究和发展状况,分析探讨其在当代城乡发展中的重要价值与实践路径,成为迫切需要研究的课题,其将对促进历史文化遗产在数字化时代的保护、传承与可持续发展产生积极的作用。

1 遗产数字化的概念及表现形式

1.1 遗产数字化的概念缘起

遗产数字化工作的研究与讨论在国际遗产保护领域由来已久。联合国教科文组织早在2003 年10 月15 日通过的《保存数字遗产宪章》(Charter on the Preservation of Digital Heritage) 中就指出,需要保存与维护“包括以数字方式生成的或从现有的模拟资源转换成数字形式的有关文化、教育、科学和行政管理的资源及有关技术、法律、医学及其他领域的信息”,拓展了遗产的概念与形式。

遗产数字化是指利用测量、可视化和计算机技术生成或转换成遗产的数字形式信息以支持遗产的保护、管理和展示,包括所有形式的数字化数据捕获,从拍照、图像校正、摄影测量到3D激光扫描以及声音记录等。简言之是利用数字技术,将文化遗产的物质和非物质内容以数字形式保存、处理和传播的过程。这一过程不仅包括对文物、建筑、书籍等实体文化遗产的三维扫描、数字存档和虚拟展示,还涵盖了对传统技艺、习俗、口述历史等非物质文化遗产的记录、数字化传播和创新传承。遗产数字化是一个动态的过程。

数字文化遗产是指以数字形式存在的文化遗产,包括从现有资料转换成数字形式的文献,以及原生数字文献。这些数字文化遗产可以是文字、图像、音频、视频、数据库、软件等多种形式。数字文化遗产侧重于已经数字化的文化遗产内容,是一个静态的结果。

近年来,数字化技术在遗产研究中扮演着越来越重要的角色。一方面,单纯地记录遗产的物质环境已经无法满足当代遗产保护和管理的需求,仅靠对物质遗存的保护无法真正实现遗产文化价值的充分发掘,进而造成文化传承和遗产发展难以持续。另一方面,气候变化、温室气体排放、自然灾害和人为破坏增加了遗产保护的挑战,遗产的复杂性为研究和管理实践提出了更高的要求,数字化已经成为当代遗产研究和实践的重要趋势和领域。数字化技术的发展为文化遗产的保护提供了新的解决方案。

1.2 遗产的数字化表现形式

按照《保存数字遗产宪章》的约定,数字遗产“包括文字、数据库、静止的和活动的图像、声音和图表、软件和网页等”。2006年,由英国伦敦国王学院(King’s College London)发起的“3D视觉研究成果透明化研讨会”(Symposium on“Making 3D Visual Research Outcomes Transparent”)通过了《伦敦宪章:关于基于计算机的文化遗产可视化》(The London Charter for the Computer-based Visualisation of Cultural Heritage)(以下简称《伦敦宪章》),该宪章制定了文化遗产数字化表现的原则,其2.1版本草案认为遗产数字化“发布记录的材料应采用最有效的可选媒介,包括图像、文字、视频、音频、数字,或其多种组合”。

2 遗产数字化的发展历程

2.1 遗产数字化萌发期(1960—1990年代)

欧洲与北美国家自1960年代就已经开始对档案文献资料和收藏品通过摄影、录像、临摹等技术手段进行数字化,建成的数据库开始只为内部服务,随着互联网的到来才逐步开放给公众。1990年代,三维技术和虚拟现实技术也在开始发展,逐渐地被应用到了遗产保护研究领域中来,这一背景之下遗产保护开启了数字化时代。

2.2 遗产数字化发展期(1992—2019年)

1992年通常被视为历史遗产数字化研究工作的元年。联合国教科文组织发起“ 世界记忆计划” (Memory of the World),旨在以现代信息技术和数字化手段实施联合国教科文组织组织法中规定的保护世界文化遗产的任务,提高人们对包括录音、电视电影作品和数字媒体等新型文献遗产重要性的认识,推动世界范围的遗产资源的保存与传播。同年,柬埔寨的吴哥窟被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,一系列利用计算机辅助信息管理系统的数字化技术措施被用于吴哥窟的遗产保护。

2.2.1 遗产数字化的采集和记录

遗产数字化研究最初阶段的应用比较简单,主要侧重于对文化遗产数字化的采集和记录。1998年,美国斯坦福大学和华盛顿大学合作的“数字米开朗琪罗项目” (The Digital Michelangelo Project)运用激光扫描仪和数码相机进行扫描拍摄,使米开朗基罗的雕塑和建筑数字化。

遥感技术在大体量的文化遗产保存中的作用也带动了摄影测量技术被广泛应用,特别是用于记录不可移动遗产,如大型纪念碑和大遗址等。国际古迹遗址理事会(ICOMOS) 与国际摄影测量和遥感学会(ISPRS) 于1968年就联合成立的国际建筑摄影测量委员会(CIPA),考虑到相应技术从测量科学向遗产文献和记录学科的转移,在2007年正式更名为国际文化遗产档案科学委员会(CIPA Heritage Documentation),旨在将测量、可视化和计算机科学技术应用到文化遗产的记录(recording)、保护(conservation) 和存档(documentation) 工作上。

2.2.2 遗产的复原展示

随着虚拟现实(Virtual Reality) 技术和增强现实(Augmented Reality) 技术的发展,两者也被广泛应用于遗产的保护研究,包括但不限于对消失的文化遗产进行复原展示、重现遗产与历史文化以及原始环境间的联系等。日本运用三维扫描仪做出了铸造于13世纪的镰仓大佛虚拟模型,并使用虚拟现实技术重建了1498 年毁于明应地震(明応地震)用于安放佛像的高德院主殿建筑模型。同时,由于具有使用户获得更深的参与感和真实感的特性,虚拟现实技术和增强现实技术开始被较大范围地应用于展示、游览、参观中,从内部研究修复的应用转向对外的展示科普等。这一阶段的遗产数字化开始注重遗产信息的推广、传播,数字化技术的应用方向也更偏向于对用户和体验者的互动感受的实现。如2021—2024年的美国IBM公司的“永恒的埃及”(Eternal Egypt) 项目、芝加哥大学的“ 苏尔曼木乃伊”(Sulman Mummy) 工程,均以在线数字博物馆的方式在互联网上进行遗产展示。

2.3 遗产数字化拓展期(2020年至今)

COVID-19 大流行促使世界各地加快发展遗产数字化建设,以突显其在超越封锁限制方面的重要性。如日本文化厅在2020 年后不断加快“文化遗产在线”(文化遺産オンライン)网站的建设,包括新增国家指定、选定、登录的各种文化遗产的电子版信息。截至2022年11月,共有1045家世界遗产地管理机构、博物馆、美术馆的数据(包括图片、影像、文字资料) 被录入,273 687件文化遗产的信息内容可公开检索阅览。

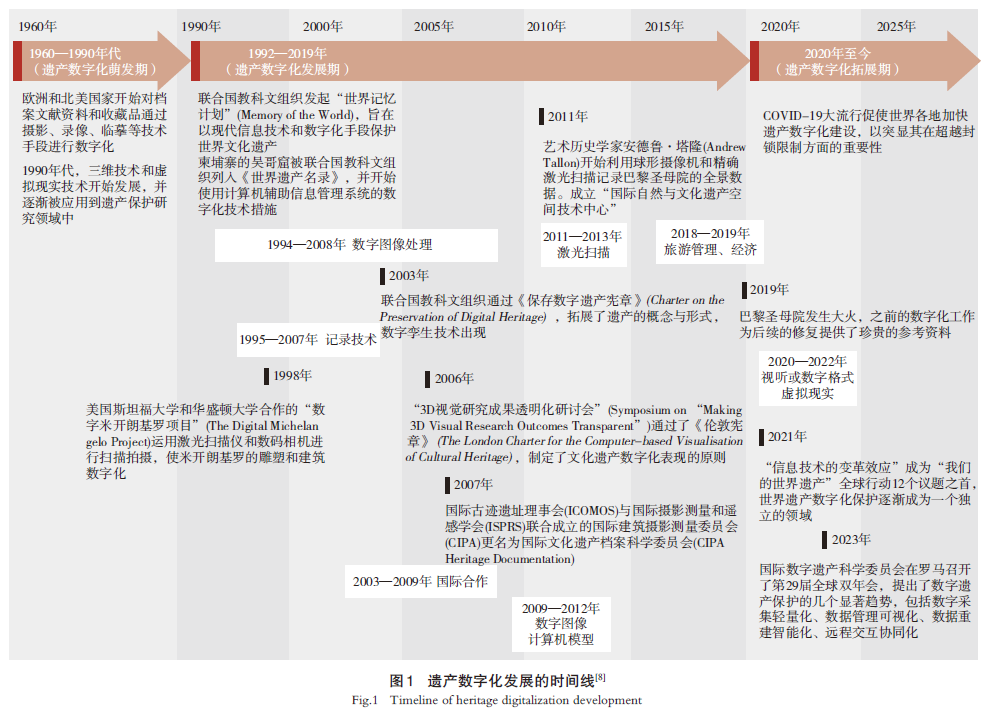

2021年,“信息技术的变革效应”成为“我们的世界遗产”全球行动12个议题之首,世界遗产数字化保护逐渐成为一个独立的领域。2023年,国际数字遗产科学委员会在罗马召开了第29届全球双年会,提出了数字遗产保护的几个新趋势,包括数字采集轻量化、数据管理可视化、数据重建智能化、远程交互协同化。遗产数字化进入了多元多维,深化细化和智能化的拓展阶段。见图1。

2.4 遗产数字化技术

遗产数字化技术经历了从简单的二维扫描到复杂的三维建模再到智能的大模型辅助的演变。到目前,常用的数字化技术主要包括:①三维激光扫描技术。通过激光扫描获取遗产的精确三维数据,用于重建和存档。②摄影测量与遥感技术。利用航空或卫星图像进行大范围遗产的监测和管理。③虚拟现实(VR)和增强现实(AR) 技术。通过模拟和增强现实环境,提供沉浸式体验,可以再现消失的传统,以更好地解释遗产并被公众更好地理解。④数字孪生技术。创建遗产的数字副本,实现实时监测和评估。⑤移动交互技术。移动交互和数字传媒带来更广泛的公众传播,有利于受众表达。⑥人工智能技术。AI大模型能够综合辅助遗产管理与研究,实现遗产智能保护和规划。

3 遗产数字化的研究议题及启示

3.1 研究动态与议题

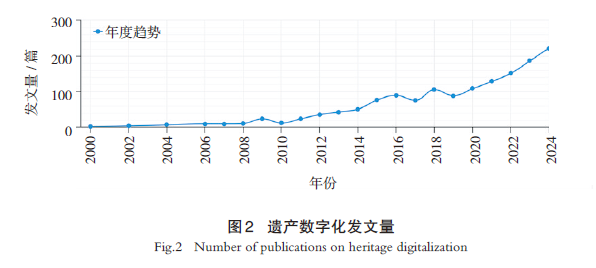

检索知网(CNKI) 总库,以“遗产数字化”为篇名进行检索,得到文献总数1451 篇,进行计量可视化分析得到以下结果:遗产数字化发文量从2000年开始逐年增加,2010年开始发文量激增,说明2010年之后遗产数字化的研究开始大量出现,这与2011年激光扫描技术出现带来的技术手段创新有紧密关系;2020年之后又出现一个高增长期,这是2020年出现的虚拟现实技术引发的;2023年,国际数字遗产科学委员会在罗马召开了第29届全球双年会,提出了数字遗产保护的几个显著趋势,包括数字采集轻量化、数据管理可视化、数据重建智能化、远程交互协同化,引发了遗产数字化研究的新高潮。见图2。

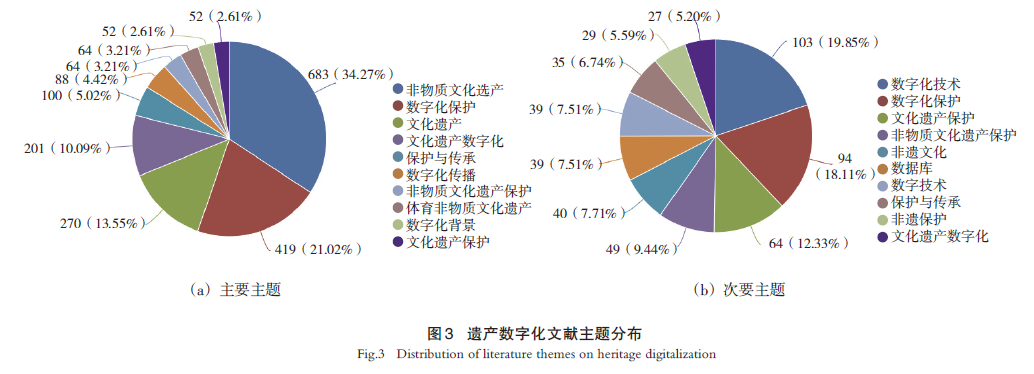

从研究议题来看,非物质文化遗产、数字化技术、数字化保护、保护与传承、数字化传播是突现关键主题词。非遗数字化由于需要的数字技术相对简单,成为最初的遗产数字化研究议题;数字化技术是遗产保护方法的决定性因素,因此一直是遗产数字化的常态研究议题,数字化保护也相应成为被探讨的较多的主题;遗产的保护与传承是数字化技术保护的主要目的,也成为关注度最高的议题之一;近年来遗产展示和宣传得到空前重视,有利于促进公众参与和遗产价值共享,成为遗产数字化研究的关注焦点。见图3。

3.2 遗产数字化研究的新启示

通过对以上研究热点等议题的总结,可以发现遗产数字化对遗产保护的新启示。

3.2.1 新视角:数字化保护技术引领的欧洲传统遗产保护系统变革

数字化技术增加了遗产记录、存档和管理的方式,同时也不断延伸出遗产保护和研究的新视角。基于《国际古迹保护与修复宪章》(International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 1964)、《古迹、建筑群和遗址记录准则》(Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites, 1996) 在遗产保护与修复领域的原真性原则,早期遗产数字化的研究主要集中在遗产记录、遗产地信息采集等方面,这也是该领域的最重要的基础内容。通过借鉴博物馆、档案馆等数字化技术成果,各国在遗产地的保护和修复方面,一套类似于欧洲传统遗产保护系统的方法论作为数字化保护的基础正在有序推进遗产保护和修复标准化进程的变革。

2007 年, 美国盖蒂保护研究所(Getty Conservation Institute)及其合作伙伴发布了《遗产地保护的记录、存档与信息管理》(Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places),分为《指导原则》(Guiding Principles)和《范例》(Illustrated Examples)上下两卷,为遗产记录和信息系统项目的理解、规划和实施提供了基础,大大提高了遗产保护领域专业人士对遗产保护的信息收集、处理以及管理能力[2, 10]。玛莎·德玛斯(Martha Demas)2008年研究提出了遗产数字化保护的具体工作方法与遗产地基础数字化记录的4条基本原则。基础记录的确定将在初步或详细的层面上规范遗产地的保护工作。此外,这一基础还可以作为监测方案的设计和实施的出发点,发现对遗产地价值评估有影响的变化。

3.2.2 新理念:数字化过程中的遗产真实性和完整性问题的再思考

当代遗产研究大量数字化技术实践主要集中在对于遗产物质环境的记录和模拟,例如利用遥感和成像技术记录遗产及其周边环境的现状,利用虚拟现实表现遗产中的物质要素,利用采集到的遗产信息数据建立数字化模型、虚拟复原并构建遗产数据库,以及利用增强现实等游戏技术进行遗产可视化研究与研究成果展现共享等。

数字化过程中的真实性和完整性问题,以及如何平衡技术创新与文化遗产保护之间的关系,是当前研究的热点,引发了业内思考。

3.2.3 新方向:遗产数字化的社会性方向探索

遗产数字化主要涉及的社会性领域包括探索遗产数字档案的基础构架、寻求最佳的信息资源提供模式、研究数字图书馆间交互协作协议,测试最有效的用户界面,解决从互联网信息堆栈中有效检索所需信息的技术难题,并寻求遗产数字档案更经济的运作方式及知识产权保护的管理制度。对遗产数字化社会性的研究不仅仅停留在网络上,而是希望把大量分散在不同地理位置上及不同类型的信息加以有效存储、管理并通过易于使用的方式提供给读者,最终达到高度的资源共享和获得良好的社会效益。

奥地利、德国等欧盟国家不断探索并建立起完善的数字化遗产系统,不同类型遗产的数字化推进都有相应的责任机构和资金支持。面对巨大的遗产量,欧盟国家所面临的数字化任务异常艰巨,各国在过去30年左右的时间里通过一轮一轮的迭代项目计划逐步推进。由各国政府、行政人员和专业人员共同组成的平台鼓励公众分享和参与,手机终端的使用也尽可能地实现着文化数字化全民共享的目标,已达到促进欧洲一体化、建立欧盟公民归属感的目的。

4 数字化对遗产保护利用的应用实践与积极价值

4.1 可持续的遗产记录:数字化记录技术打造开放共享平台

记录需要准确捕捉能提供遗产价值与特征定义元素的物理特征,其核心目标是科学有效地捕捉、表现和传递遗产的特征和价值。因此识别遗产的特征是讨论记录工作的基础,所有人工和自然要素都需要通过多尺度、高灵活性的手段和工具来记录,从而保证记录的完整性。

传统测绘手段耗时费力,数据采集和处理周期长,难以实现定期的数据更新。新的数字技术彻底改变了对遗产地记录的速度和完整性:以遥感、扫描、成像为代表的新型记录技术革新了遗产空间信息的采集方式,使我们能够以前所未有的视角和精度观测遗产,为空间数据的完整度、精确性和采集效率方面带来了革命性进步。这些记录可以指导世界各地的遗址管理人员、专业研究人士和政府官员在不同层次上的决策过程,并展示遗产的历史知识和价值。

借助数字化记录技术,遗产记录将成为一个持续的过程,其持续不断地进行动态监测并为管理提供支持。开放共享是遗产数字化记录的重要特征,遗产记录不再受时间、地点、文化或形式的限制,虽然它具有文化特性,但世界上任何人都可以使用。记录成果通过平台进行分享,成为遗产保护领域的专家学者与民众交流学习的场所,为遗产保护的研究、修缮、开发利用提供丰富的应用实践和参考资料,促进遗产多元价值的认知、保护和传播。

澳大利亚巴拉瑞特市的“巴拉瑞特可视化”(Visualising Ballarat)项目是遗产数字化共享研究平台的成功案例。

4.2 智能化的遗产识别:数字化保护技术防止脆弱的遗产损害

在遗产保护(conservation)方面,数字化技术可对其进行数字化的对象分为两类:一类对遗产或遗产本身数据进行分析而得到的各种间接的分析数据;另一类是以其他的方式对遗产进行数字化展示、数字修复等所形成的如数字模型、虚拟现实影像等延伸数据。

遗产地通常面临着很多方面的威胁,过多的人为干扰致使许多世界重要遗产地和遗址缺乏充分妥善的保护,环境变化、自然灾害等威胁对数字化保护提出了更加急迫的要求。数字化对遗产是一种精确且安全的保护与研究手段,在对遗产地进行数字化信息采集之后,便可以远离遗产现场开展研究。数字化信息采集既精确又便捷,离开现场的研究对于脆弱的遗产来说是一种最安全的方式。另外,由于遗产是可持续建筑环境的潜在组成部分,在保护过程中需要对文物结构进行定期的检查,可运用基于人工智能识别的自动缺陷检测技术,构建起自动视觉检测系统。

石窟、壁画等遗产的永久性保存与保护是国际遗产界的一大难题,数字化有助于对抗过多人为干扰引起的氧化、腐蚀、老化及剥落现象等自然损耗。敦煌研究院从1993年就开始了数字化保护方面的探索。

4.3 可持续的遗产保护:数字化存档技术支持遗产修复可靠延续

遗产数字化的目标是创建尽可能永久保存的记录,保证遗产信息能够代代相传,并且可以在遗产的价值和完整性遭到破坏时保证其延续。因此运用数字化手段对记录到的遗产实体自身、各种资料、其他相关信息进行统一存档(documentation),采用最可靠和最具可持续性的方式建立起科学的遗产档案,进行一系列规范的采集、加工、存储、呈现,可为保护、修缮、开发、研究和管理这些遗产提供充分而有价值的信息支持与参考。

数字化存档策略应以保存可视化数据为目标,而不是存储它们的原始媒介,并保证有足够的信息使它们能够在未来使用,例如能进行格式转换或采用软件模拟。基于遗产的原真性原则,遗产地管理机构以数字化复制为基础建立起遗产历史信息数据库。数字库将遗产的电子文件、档案以及其他信息资源等非结构化数据进行储存管理,不仅仅起到数据中心的作用,也具有发布利用、有序处理和集成管理的功能,可将遗产数据进行有效稳定的收集存储。许多遗产地管理机构与博物馆都采用云设施、云备份,对数据进行储存,定期监视检查,并呼吁创建国家数字存储库,由国家制定解决数字保存和访问模式不同问题的政策框架。

遗产可以理解为一种不可再生的资源,通常数字化存档的结果代表着保护遗产的基石信息,即用于积极维护遗产本身。随着时间的推移,当遗产本体遭遇突发灾难、自然侵蚀或人为的破坏,数字化记录形成的数据就成为获取遗产信息的唯一来源。严格的数字化存档对遗产各种相关信息进行梳理,能够成为学者和公众理解一个从根本上改变或消失的遗址的主要手段,更是与时间相对抗的关键工具,能阻止遗产从人类记忆中被彻底删除,确保子孙后代仍存有能直观理解的记录。

2019年巴黎圣母院火灾导致遗产受损,之前积累的大量数字化工作成为其后期修复的珍贵的参考资料,2024年12月,巴黎圣母院成功修复完成并重新对公众开放,取得了良好的专业反响和社会反馈。

4.4 构建数字模型和遗产数据库:数字化信息管理技术协助专业人员进行遗产管理

遗产信息是遗产记录、存档和信息管理的综合活动,信息整合也是遗产记录的难点,需要通过信息整合将片段化的遗产数据转化为支持遗产决策的知识,从而提升遗产信息利用的效率,更加深刻地反映遗产价值。因此进行信息管理(information management) 供现在或者将来的人使用对遗产信息的发现、归类、储存和分享有着举足轻重的作用。

综合运用数字孪生、HBIM、Web⁃GIS等技术,获取和集成遗产信息,构建数字模型和遗产数据库。综合运用数字化分析手段开展数字化特征识别,全面评价遗产地的真实性、完整性。三维地理信息系统、地信智能化处理、机器学习等技术逐渐成熟,使遗产特征和要素识别的效率和准确性大大提升,为文化景观遗产信息管理提供了不可替代的数据平台。应用最新的Reality Capture和空间文档策略来记录世界各地的遗产、周边环境和其他对象,根据这些数据创建数字学习工具和图书馆馆藏,可以促进遗产保护、研究、教育和旅游业的规划策略制定。通过混合技术方法,在保持各自数字主权的同时,各自的存储方案被集合到不同的云产品中,服务和工作工具可以通过互联网访问或控制,或以数据主权的异构方法,在数字开发中实现版权、使用权和知识产权保护解释的过程支持。

数字化数据作为一种无形基础设施,如今已成为文化遗产保护工作的组成部分。记录、评估、监测、分析、规划和干预均需数字化数据。记录的集成性意味着所有的遗产数据都应当以数据库的形式进行组织、存储和管理,数据结构的统一、数据格式的标准化、数据使用的规范化将极大提升遗产信息利用的效率。数字化信息管理可以满足国际遗产领域对低成本数字登录系统的广泛需求,遗产登录系统一方面要易于使用、可定制,另一方面,要利用最新技术来创建和管理丰富多样的遗产信息。

美国盖蒂保护研究所(Getty Conservation Institute)和世界建筑文物保护基金会(World Monuments Fund)在2013年联合开发了用于文化遗产数据管理的开源软件平台Arches,以帮助从事保护工作的科学家、其他的遗产专业人员和遗产机构登录、调查和帮助管理各种类型的遗产资源,对遗产科学数据进行安全保护、检索、可视化、比较和共享。

4.5 遗产展示和阐释的技术性提升:数字化教育与传播技术创新遗产展示形式

经过近30年的发展,社会各界对于文化遗产愈加重视,遗产数字化工作发展迅速,特别是在展示方式上,各类三维建模、可视化、虚拟现实、增强现实等技术的普及,以及地图立体化再现等技术的出现,形成了多样化、互动化的多媒体展示手段。为遗产地信息的教育与传播(education and dissemination)带来了新的展示和表现形式。

通过虚拟现实、三维建模、全景拍摄、蓝牙技术、近场通信技术(Near Field Communication)、定位技术、人工智能等手段可对遗产进行多种媒体手段的展示或演示。遗产地管理机构以数字博物馆的形式将大量遗产相关数据进行储存整理,并开放给相关研究人员或用户,使其能进行线上的检索、查阅、浏览, 同时提供遗产相关的多媒体展示。不少遗产地管理机构都配备触摸台、平板电脑、多媒体头盔、虚拟和增强现实设备,关于遗产博物馆、考古遗址、文物古迹和历史建筑相关的手机应用程序(APP) 出现在手机应用程序商店里。通过这些应用程序,访问者能够通过缩放更清晰地观察遗产,以360°的视角浏览历史建筑和博物馆。

随着数字化教育与传播技术的发展,遗产地管理机构将越来越多地运用新的技术手段进行文化价值的挖掘和推广。一般都会采用宽带网络技术和多媒体数据库对数字内容进行综合管理,并通过互联网平台对公众提供信息检索服务,同时对资源进行整合。利用数字化方法制定文件、监测、解释和传播的原则、指南和协议,可以帮助遗产地管理人员提高数字化平台的整体应用价值,创建虚拟参观和在线展览,对遗产进行全方位数字化编目和联网共享,制定数字遗产发展战略与数字遗产评价标准。

早在1996年,法国文化部就率先发起了数字化计划。2018年,法国文化部又推出了“文化内容数字化和价值推广国家计划” (Programme national de Numérisation et de Valorisation des contenus culturels,以下简称“PNV 计划”),该计划是前述数字化计划的延续,特别强调了文化数字化战略更全面的实施。更多的计划内容导向文化内容的使用,最大范围的文化传播,数字教育的发展以及新的在线服务的呈现等,对文化遗产、历史建筑及艺术收藏品的价值进行传播和推广。

基于数字化技术进行遗产保护研究还有助于遗产展示的发展,各种数字媒介力求以更为直观全面的方式向大众传达遗产背后的历史信息价值。出于安全的目的,一般情况下严格保护的建筑遗产或古代遗址不公开内部景观,通过高精度的虚拟现实与增强现实技术模拟现实景观,能使遗产的历史价值与美学价值得到最大限度挖掘。许多大学与遗产地管理机构针对遗产数字化在信息管理、虚拟现实、数字化复原重现等方面的技术进行了研究,例如美国匹兹堡大学与加拿大FiatLUX工作室(FiatLUX Studio)合作完成的“虚拟埃及神庙”(The Virtual Egyptian Temple)项目、哈佛大学与安德鲁·W. 梅隆基金会(Andrew W. Mellon Foundation)合作的“数字吉萨”(Digital Giza)项目、日本京都仁和寺与SUS公司(株式会社エスユーエス)合作的“仁和寺御所庭园三维内容”(仁和寺御所庭園三次元コンテンツ)项目等。

COVID-19 大流行以来,遗产数字社会网络上非物质内容的使用不断增强,不少遗产地管理机构开始与游戏产业结合,通过严肃的视频游戏开发、与视频游戏特许经营建立伙伴关系来增加文化遗产的价值体现,以增强现实与虚拟现实游戏的方式将历史更直观地展现给大众,尤其是青少年群体。

4.6 中国的遗产数字化实践

4.6.1 以文物保护单位为数字化起点

中国遗产的数字化研究起步时间并不算晚,最早将其引入到中国的主要是文物研究机构,主要的研究对象为一些大体量的文物保护单位。1993年起,敦煌研究院实施了“敦煌壁画计算机存贮与管理系统研究”科研课题,对莫高窟第45窟采用近景摄影测量技术,获取高质量、高精度壁画图像摄影反转片,采用数字扫描方法得到壁画的数字图像。1998 年底敦煌研究院与美国西北大学(Northwestern University)、梅隆基金会(Mellon Foundation)共同开展“敦煌壁画数字化和国际数字敦煌档案项目的合作研究”,通过技术合作和引进,建立起了一套平面壁画数字化的技术实现的方法,并完成了莫高窟已经公开发表的20余个典型洞窟的全面数字化作业。2001年,故宫博物院官方网站也正式开通,网站的建设为建立一套翔实的古代建筑史料数据库迈出了第一步。2004年,三维激光测绘技术被应用于故宫的数字化建设。2017年,浙江大学与山西云冈石窟研究院合作运用3D打印技术对云冈石窟第3窟进行了1∶1复制,该项目是世界上首次使用3D打印技术实现的大体量遗产复制工程。近年来,国家文物局又相继出台了关于瞿昙寺、华新水泥厂旧址、武当山复真观等文保单位数字化保护的部门规范性文件。

4.6.2 遗产数字化赋能历史文化名城保护

历史城区遗产数字化保护的要素很多,主要包括遗产数据采集归类、历史资源描述展示、长期存储数据库组织、查询信息调动、公众互动传播等。遗产数字化过程包括3个阶段:①数字化信息。在历史城区通常可以运用于地理数据、地籍信息、建筑资料的矢量化处理,通过比较地籍变化情况来分析城市转型的过程,将历史城区各类规划建设事件档案按照日期进行编目、记录并排序,以认知框架分析建筑、道路、城市空间结构及功能用途的变化,分析文化遗产的保护与传承价值,相关地籍数据、文献参考和分析结论与建筑实体直接关联。②数字化平台。集成管理和保护历史城区的主要档案数据基础,建立遗产数字化平台,使历史城区遗产数字化保护分工与管理协调统一。③数字化标准。针对历史文化街区或历史城区遗产数字化保护制定相应的科学技术规范和评价标准,为遗产数字化实践的保护与管理、规划、景观、学术研究和社区服务提供支撑。

目前,中国已探索和进行了多层面较丰富的历史文化名城遗产数字化实践。

省级实践层面,如四川省建设了城乡历史文化资源三维数据平台,实现四川全省基础地理、历史文化资源、三维模型数据统一汇集、融合和呈现,为历史文化资源管理、规划设计、保护和利用等工作提供基础支撑和分析决策,有效提升四川省历史文化资源保护能力和管理水平。

市级实践层面,2018年,广州市恩宁路历史文化街区首次开展主要街道的三维扫描和测绘工作。在此基础上开展“广州记忆”数字化平台的建设,这是全国首个政府主导的城市记忆工程项目,系统性推进了广州历史文化向社会公众开放普及。目前广州已进入智能技术阶段,基于广州规划大模型CanPlan开发了广州名城保护子模型,依托城规公司历史文化名城研究平台,形成包含广州历史文化资源的各项基础信息、历史文化街区等保护规划、三维建筑与环境信息等规划管理内容的大语言模型。广州更进一步地探索了数字化保护系列标准编制,填补行业空白,科学规范指导工作。

苏州则在数字孪生和数字平台建设方面做了大量实践探索。建设了苏州CIM+古城保护更新平台,运用数字孪生技术创新性地提出苏州古城的数字孪生架构,并以数字场景驱动和技术驱动,解决古城保护与活化发展的矛盾,推动苏州古城的可持续发展,并探索了苏州古城传统建造方式的数字化复兴、传统生活模式的数字化演进和传统文化价值的数字化提升。

乡村实践层面,如安徽省金寨县中国传统村落数字博物馆,金寨县拥有5个国家级和20 个省级传统村落,围绕“山—村—田—林”特色布局,以多媒体、全景漫游等形式,全方位展示村落的独特价值和内涵,形成知识性、趣味性和可视性兼备的数字博物馆,实现传统村落的数字化保护与传承。

5 结论与展望

5.1 遗产数字化的需求引导特性使研究须迅速应对现实中的挑战,形成数据研究平台化

无论是气候变化、过度旅游或是后COVID-19大流行时期的恢复,当前遗产地所面临的挑战与全世界不断出现的变化与危机有着紧密的关系。虽然数字化的确很难代替遗产实体,但不可否认的是这一举措确实可以减轻或延缓各类不可抗力对遗产造成的损害,弥补遗产在传播上的短板,促进地区一体化,建立文化归属感。许多遗产地管理机构正在通过越来越多的数字化计划与公众保持联系,迅速应对现实中的挑战,以促进数据研究平台化的形成,各国政府也持续对遗产及其数字化推进落实并进行战略布局。

5.2 遗产数字化的技术驱动特性使研究重点体现为解决数字技术在文化遗产保护中的应用问题,并不断朝着信息化、集约化、交互化、智能化的方向发展

数字化技术是遗产记录和可视化的强大工具,经历了从单纯数字化记录、存档到三维建模识别、遗产数据库、信息技术集成的过程,如今又出现了以虚拟现实、增强现实为代表的数字交互技术,使遗产的数字化研究不断朝着信息化、集约化、交互化、智能化的方向发展。尽管遗产数字化研究已经积累了几十年的宝贵经验,但随着计算机网络和大数据等科学技术的不断迭代升级,这个领域仍处在一边积累经验,一边随时根据技术改变方向的阶段,未来还有更大的发展空间和潜力。

5.3 遗产数字化带来传统遗产保护体系的变革

遗产数字化的目的是通过数字技术对文化遗产进行保护和传承,使文化遗产能够在数字空间内得到永久保存和广泛传播。数字化保护技术引领的欧洲传统遗产保护系统变革,引发了数字化过程中的真实性和完整性问题的再思考,带来了遗产数字化的社会性方向探索新方向。遗产数字化在遗产持续性记录、遗产脆弱性智能化识别、遗产修复的可靠性、数字模型和遗产数据库构建以及遗产展示和阐释的技术性提升方面均有积极的实践贡献。

5.4 中国在文物保护和历史文化名城保护遗产数字化方面都有较丰富的实践,目前需要国家层面尽快出台遗产数字化保护的相关立法,制定相应的历史城区遗产数字化保护技术规范和评价标准

在现有实践的基础上,应该加快建设跨学科、跨部门的城市建设规划数据库,构建历史城区遗产数字化保护模型,建设历史城区遗产数据库;与现有的历史文化名城规划体系相结合,构建历史城区遗产数字化保护平台,为历史文化名城保护提供真实有效的数据支撑,还应使历史城区遗产数据能在保护版权的前提下在各主体间开放共享,方便公众使用。需要强调的是虽然遗产数字化已成为保存和传播遗产信息极其重要的手段,但仍然不应成为一种替代遗产实体保护和展示利用的方法。

接下来需要关注遗产数字化数据消失与认知局限的挑战;如何在虚拟与现实中找到平衡点以使遗产的价值得以全面深入的传承;如何建立数字化保护伦理框架和行动规范;如何进行智能化保护策略设计。

遗产数字化促进了世界各地各领域学者之间的信息交流,以揭示当代世界的复杂性,这将给遗产带来符合社会发展趋势的改变及增长契机,同时这也将是遗产研究发展的必然结果和现实需求。

(感谢梁国峰、徐浩文、周海东对本文的贡献。)

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】遗产数字化:概念议题、研究启示与应用实践 | 2024年第6期

规划问道

规划问道