近年来,北京市在优化营商环境和工程建设审批制度改革工作中,持续深化“多审合一、多证合一”改革,加强协同联动、稳中求进,不断强化土地要素保障,在规划实施、用途管制和规划许可制度建设上进行了积极的探索和实践。

分类明确建设项目规划许可审批工作流程。对不同类型项目(房屋建筑工程、市政基础设施工程),区分社会投资、政府投资,分别制定符合项目特点的审批流程、分类办理规划许可。

根据风险等级分类建立规划许可审批机制。对于符合豁免清单的项目,不再办理规划许可,直接进行备案。社会投资低风险项目,5个工作日核发规划许可。一般项目,采用普通审批方式7个工作日核发规划许可;其中部分类型的项目,可以采用告知承诺制方式办理规划许可,试点包括“三城一区”厂房仓库类项目、零星公共公益类项目、社会投资低风险项目、招拍挂出让方式取得住宅用地使用权的建设项目,办理时限从7个工作日压减至0.5个工作日。

开展建设工程项目分级分类监督管理。将监督对象分为低风险、一般风险、较大风险和重大风险4个等级,差别化开展不同频次的检查。“分类”则是将建筑项目分为居住类项目和非居住类项目,并实行差异化监督重点。

“多规合一”平台提供预沟通预协调服务。以“多规合一”协同平台为支撑,整合包括园林、住建等14个审批部门业务、市政公用企业服务平台,汇集部门及市政公用单位超过700家,统筹协调建设需求和管理要求,共同为项目提供“全程线上、一站式、集成式”预沟通预协调服务,加快前期研究和项目落地。

数据信息共享创新开展规划监督服务。打通规划实施全过程监督服务系统和土地批后监管系统,加大规划监督和土地监管信息共享力度,精简优化内部监管环节,开展规划核验与土地核验融合。同时将规划监督与施工图审查、“多测合一”紧密结合,通过数据共享应用,及时获取建设数据,实现数据监管、远程监管、动态监管,既实现对项目实施有效监督,又尽可能减少对企业的打扰,提高监督的精准性和有效性。截至2024年底,已有2318个灰线、正负零、结构封顶、竣工阶段的“多测合一”成果对接到全过程规划监督平台。

“方案审查”“许可办理”“规划核验”三个环节闭环管理,确保规划实施“不走样”。北京市实行决策和办理分离的规划审批制度,将建设项目研究决策和审批办理分别设置在系统内不同部门,研究决策部门承担规划综合实施方案的研究确定工作,依据上位规划和相关法律法规,研究建设项目需求,定指标,明布局;综合审批部门承担建设项目审批手续的办理工作,严格执行决策结果,按照“符合办理要求的快速办理,不符合办理要求的要一次告知、快速退回”的双快原则,高效处理规划行政许可。建设项目取得工程规划许可后即推送至规划核验部门,由规划核验部门采用 “清单制”全过程监督的方式,自施工放线(灰线)开始,到项目通过规划验收为止,确保项目建设与上位规划和相关审批一致。总之,通过“审什么、批什么;批什么、验什么”实现规划审批流程闭环,维护规划的权威性和严肃性。

建立包括规划许可审批、规划核验、征地农转用、供地在内各事项的督查督导机制。市规划自然资源委定期对各区分局办理的质量进行评查,督查各区是否按照国家和本市法律法规以及有关政策规定执行,执行过程中有什么问题,及时打好制度补丁,避免制度空转,实现制度执行闭环。

坚持“一个系统”全覆盖,确保系统之外无审批。结合工程项目建设实际,打造涵盖全类型项目全生命周期的审批管理系统,相关审批事项均在系统办理,确保系统之外无审批,审批数据全面与部国土空间用途管制监管系统对接,确保审批结果及时上传。

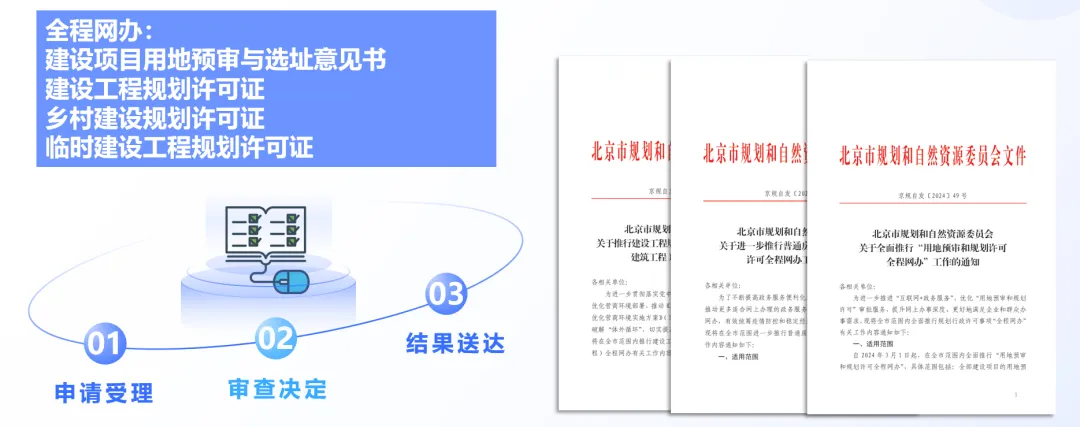

全面推行用地预审和规划许可全程网办。全面推行建设项目用地预审与选址意见书、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和临时建设工程规划许可证等事项全程网办,依托“互联网+”政务服务,提供在线申请受理、审查决定、送达等全流程、全环节网上服务,建设单位可通过互联网申报、实时进度查询和下载规划许可文件等。

分类构建专业系统集成服务模式。北京市通过“多规合一”协同平台线上推送建设方案,收集意见,充分实现让数据多跑路,企业少跑路的服务目标,自平台建立已策划生成项目超过1.5万件。针对征地和农转用周期长的情况,通过搭建建设用地审批“京地智管信息管理系统”,首次将征地前期工作纳入系统管理,项目从预选、立项、林地许可、预公告等阶段到取得批复,14个环节实现全过程监管系统,融合阶段用时统计、超时预警、效率排名等功能,推动了组卷审查报批材料规范化、程序透明化,征地全流程可控可查。

依托行业技术力量,推行责任规划师负责制。责任规划师作为首都规划服务的第三支力量,也是首都规划实施最后一公里的保障。目前全市约有76家单位,328个团队、数千名责任规划师长期扎根基层社区,充分调研掌握片区的情况,协助基层解决群众身边的关键小事,在多个规划节点提供专业支持,科学高效推动规划落地,包括参与规划审查、协助优化规划方案、各种规划校核、出具审查意见等;还配合发改委、住建委、城管委等部门,全程参与公共空间提升、老旧小区整治、背街小巷治理等工作。

试点建筑师负责制,探索审批改革举措。自2020年,北京市开始试点实施建筑师负责制,对于实行建筑师负责制的项目,提出了允许提前开展招投标、允许施工图自行审查、规划核验告知承诺等优化审批方式的改革措施,截至目前已在127个项目中应用。

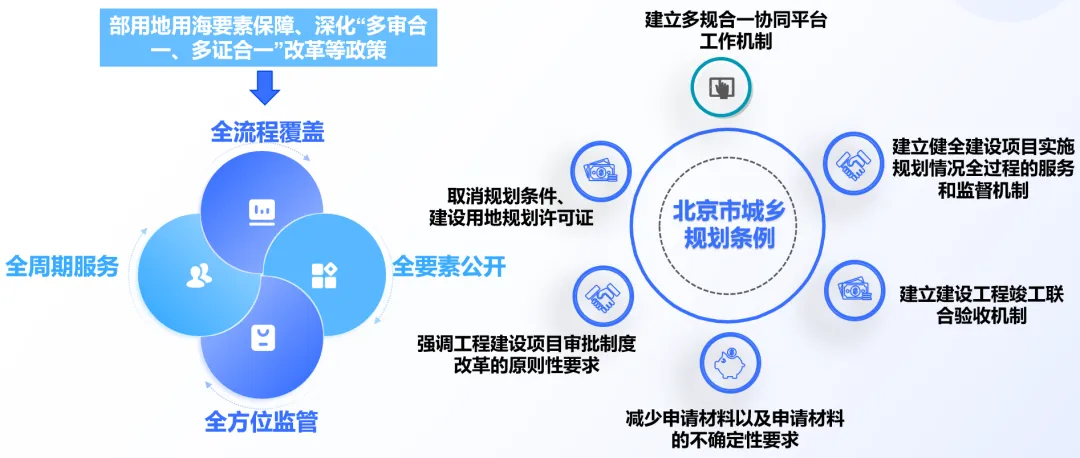

2018年以来,在部用地用海要素保障、深化“多审合一、多证合一”改革等一系列政策的指导下,北京市通过不断优化营商环境、深入开展工程建设项目审批制度改革试点工作,构建全流程覆盖、全周期服务、全要素公开、全方位监管的工程建设项目审批和管理体系,推动审批和管理体系科学化、便捷化、标准化。几年来,北京市工程建设领域陆续出台200多个改革文件,多项措施固化写入《北京市优化营商环境条例》和新修订的《北京市城乡规划条例》。这些法规和政策文件的出台为北京规划用地审批改革提供了依据和支撑。

比如,《北京市城乡规划条例》在城乡规划实施部分对规划审批管理提出了新的要求,确立了“多规合一、多图联审、联合验收、多测合一”的法律地位;取消了建设用地规划许可证,建立了建设项目实施规划情况全过程服务和监督机制。

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):北京:深化“多审合一、多证合一”改革,优化用途管制和规划许可管理,全面推进首都高质量发展

规划问道

规划问道