上海较早开展强度分区规划的技术方法研究。现行的开发强度管控制度已执行了10余年,在上海的规划管理中发挥了重要作用。《上海市城市总体规划(2017—2035年)》明确了规划建设用地负增长的要求。上海已经转入了注重存量发展的新时代;强度分区主要解决的问题,已经从为增量空间开发制定统一规则,转向提升城市空间品质和促进城市高质量发展。本文依据强度分区的基本特点,从问题导向和趋势导向出发,研究上海强度分区规划技术方法的优化路径;提出以现状与规划数据库分析为基础,依托综合交通模型,构建总规分解和主导因素相结合的规划分区制定技术框架,以实现强度和高度的协同统一、“人口—用地—交通—形态”的互动反馈。最后,延伸探讨精细化管控的若干规则。

研究综述

1.1 理论基础

根据《城乡规划学名词》,开发强度是指一定区域内建筑物和构筑物的总面积占该区域总面积的比例。强度分区又称“密度分区”,是依据不同的开发强度对城市和地区进行分区的行为与管理制度。其中,深圳对标香港地区沿用了“密度分区”,上海、武汉等更多城市采用了强度分区的概念(本文以下均统称强度分区)①。容积率是城市强度管理的核心指标,强度分区是以容积率管理为核心的规划分区制度,是城市规划对城市强度进行管理的手段之一。

开发强度与强度分区相关联,可以用新古典经济学的城市土地使用及空间分布理论来解释。如阿隆索以微观经济学的原理提出的土地竞租理论,既为城市密度分区的形成提供了经济学的阐释,又提示了城市区位是影响强度分区的重要因素;强度分区是一种经济导向的间接控制,其价值在于确保土地价值得到充分实现。

1.2 国际经验

1.3 国内实践

唐子来等运用竞租等微观经济学原理,曾经以深圳为案例,构建了一套与我国内地城市规划体系相适应的宏观、中观和微观多层次强度分区规划的技术方法体系。以深圳、武汉为代表的国内若干超大特大城市,也根据城市发展要求,对强度分区规划和管控技术方法作了研究和优化。

武汉自2006年起开展的开发强度研究,强度分区采用了总量分配法和综合因子区位法等技术方法。2010年面对城市快速发展、现行强度管控不适应等问题,动态优化了相关管理规定。2014年以来,武汉市以“规划引导+规则调控”为总体思路,开展了新一轮优化完善工作。

1.4 基本特征

根据文献综述和国内外实践,强度分区具有从属性、有限理性、时效性和政策性等特征。这就决定了需要对强度分区规划和技术方法进行动态和持续研究。

从属性:强度指标在城市发展目标中处于从属地位,而非主导性。

有限理性:学者们通过个体导向、系统导向两个维度研究强度指标的作用机制,发现城市开发强度的提高有利有弊,可谓充满矛盾;亦即不存在绝对最优,只是相对更有利于某些系统。

时效性:强度分区的从属性和有限理性决定了强度分区政策具有时效性。

政策性:城市规划原本就具有公共政策属性。开发强度和高度是开发控制的核心要素之一,以法规或管理文件的形式出现,体现了公共政策属性。

上海强度分区规划的发展历程与现实挑战

2.1 发展历程

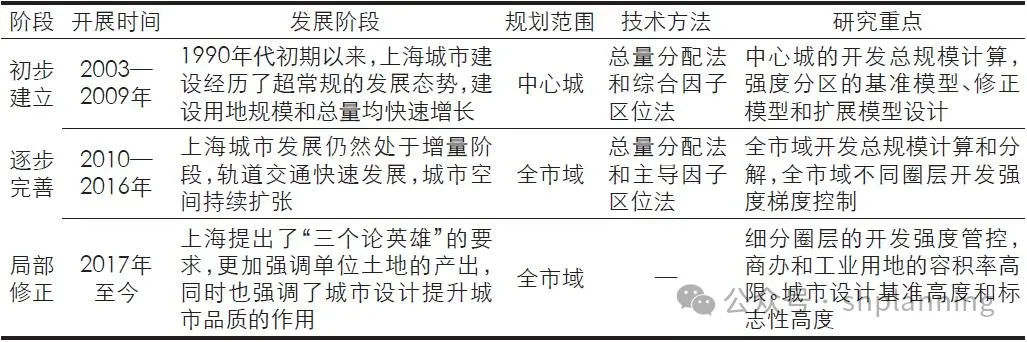

上海各时期强度高度分区特征比较

初步探索阶段(2003—2009年)。自1990年代初期以来,上海城市建设经历了超常规的快速发展, 建设用地规模和总量均大幅增长。据2003年的建设普查,上海中心城区整体开发强度高达0.93,超过了东京区部整体开发强度(0.79)。为有效贯彻《上海市城市总体规划(1999年—2020年)》的战略意图,上海以分区规划和单元规划编制为契机,开展了《上海市中心城开发强度分区研究》。此项研究完成后,成为当时中心城单元规划和控规的编制依据。

逐步优化阶段(2010—2016年)。此时,上海中心城整单元控制性详细规划和郊区新城的整单元控规编制已经基本编制完成。上海开展了《上海市控制性详细规划技术准则》(2011版)(以下简称“《技术准则》”)的制定。2010年配合《技术准则》的制定,对强度分区开展了新一轮研究。

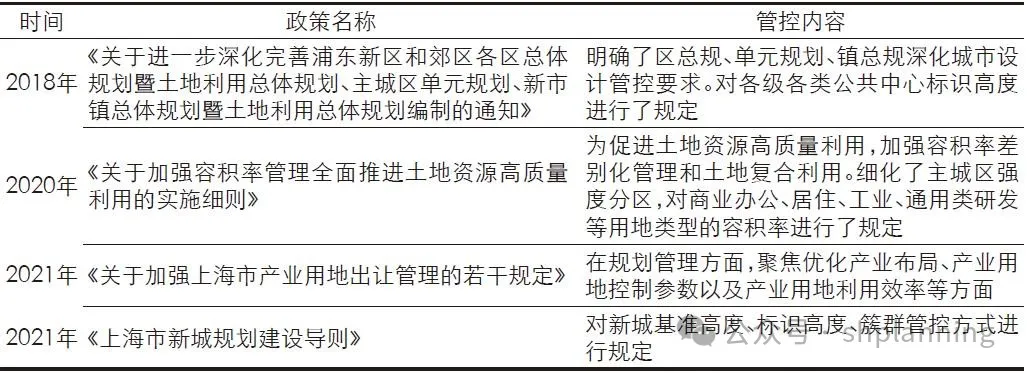

局部修正阶段(2017年至今)。“上海2035”总规获批后,应对存量发展时代,为进一步促进土地资源高质量利用,上海出台了一系列针对开发强度和高度的政策管理文件。

2017年以后上海市颁布的涉及强度高度管控的技术管理规定一览表

这些政策文件在2016年修订的控规技术准则的基础上对开发强度管控局部做了调整。

一是放宽了容积率高限,增加了容积率低限。本阶段上海的发展提出“三个论英雄”②的要求,实际上更加强调单位土地的产出,因此对容积率的控制有所放宽。

二是细化了空间圈层的强度分区管控规则。进一步细化了主城区的强度分区管控。区分为中心城区和主城片区,同时明确了主城区强度分区主导级别。

三是更加强调了城市设计的作用。相关政策文件强调城市设计对于提升城市空间品质的重要作用,提出合理控制标志性建筑高度、科学论证街坊基准高度的要求。2021年发布的《上海市新城规划建设导则》从城市设计的角度明确了一般高度控制区和标志高度控制区的管控要求。

2.2 现实挑战

2.2.1 城市发展阶段转变后的新要求

2.2.2 局部最优与宏观改善存在矛盾

2.2.3 对城市空间品质有了更高要求

2.2.4 交通与用地的互动反馈不足

上海现行开发强度通过强度分区和地块容积率两个层次进行控制,强度分区划分中以轨道交通线网密度作为主要计算依据,地块容积率确定过程中引入交通承载力分析开展互动反馈。虽然交通条件是开发强度确定的重要考虑因素,但是互动反馈仍显不足:

一是对于交通策略考虑不足。依据“上海2035”总规,上海施行交通策略分区,不同策略分区的交通供给结构有所不同;因而,强度分区中以轨道交通作为唯一要素显然不够合理。同时,随着轨道交通网络的不断优化,中心城地区轨道交通网络高度覆盖,按照现有的管理规定,强度分区差异性体现不够,尤其是内环内区域几乎都是5级强度。

二是对于交通运行要素考虑不够。“上海2035”总规提出构建多模式(市域线、市区线、局域线)的轨道交通网络,现行强度分区模型未考虑轨道模式对用地开发的影响差异,也未充分考虑常规公交、轨交线路的服务效率以及轨道站点周边的步行环境等要素。

三是交通与用地互动深度还不够。交通出行分布和结构与城市开发规模和空间分布息息相关、相互影响,交通系统承载力和运行状况反过来也影响着土地利用及空间结构,两者的互动反馈是一个复杂而敏感的过程,局部交通问题需要从更大范围、更深层次去寻找原因。

2.2.5 大数据等新技术和新方法应用不足

上海强度分区规划的技术方法优化探讨

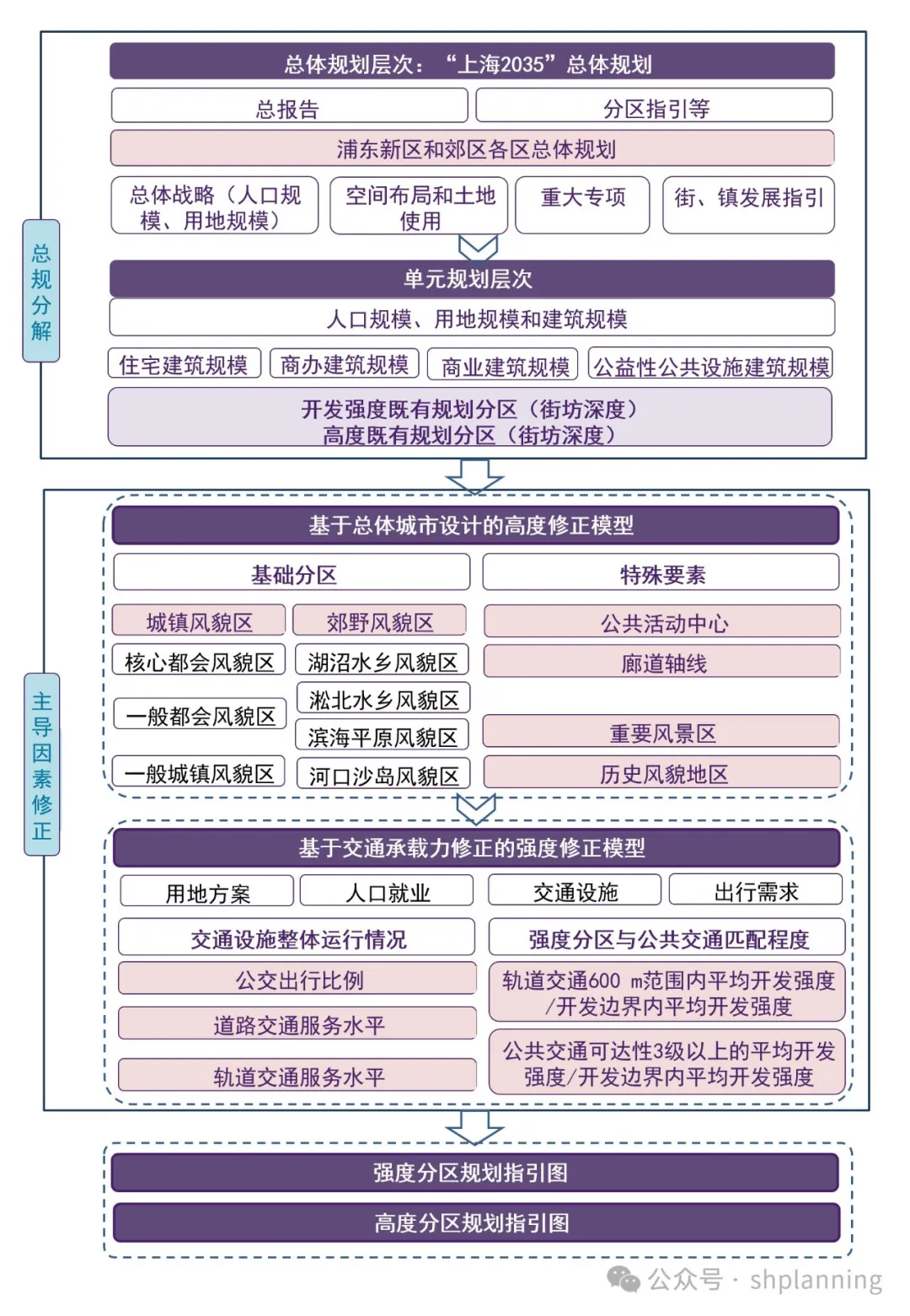

3.1 从问题导向和趋势导向出发,构建由总规分解和主导因素相结合的强度分区规划技术架构

3.2 通过总体城市设计修正,实现强度分区和高度分区协同统一

现阶段上海的强度分区主要解决的问题从为增量空间开发制定统一规则逐渐转变为提升城市空间品质、促进城市高质量发展。相比较,强度分区更关注经济价值,而高度控制更关注美学价值。通过总体城市设计修正,可以实现强度和高度的协同管控,创造标志突出、疏密有致、特色鲜明的更具品质的城市空间。

总体城市设计修正首先明确修正要素。根据总体城市设计,确定影响城市空间高度格局的核心要素包括城市设计的分区、中心、界面、路径和廊道等。然后通过风貌分区叠加特殊要素修正高度分区。具体路径是确定各风貌分区的基准高度,明确一般情况下的主导高度分区,在此基础上,通过特殊要素的提炼修正局部地区的高度分区,最终实现对高度分区的校核优化。全市高度分区修正后再反馈到强度分区,对强度分区进行适当调整,实现强度分区和高度分区的协同统一。

3.3 通过全市交通承载力修正,实现“人口—用地—交通”互动反馈

运用交通模型综合考虑人口、用地、交通等要素,并强化多要素量化分析,实现整体与局部的联动反馈,保障强度分级分布的合理性。

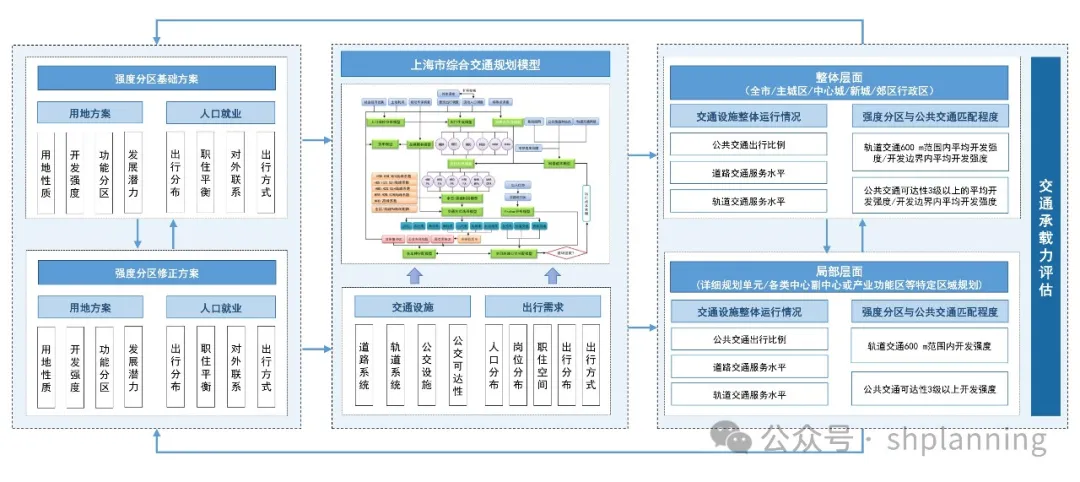

一是建立基于交通承载力的开发强度修正方法。构建“整体与局部循环迭代”的两级评估技术体系,从交通承载力视角修正开发强度。整体层面基于目标导向,局部层面采用类比分析,从“交通系统整体运行承载情况”“强度分区与设施供给的匹配程度”两个维度对强度分区开展评估修正。

二是引入基于公共交通可达性的监测指标。借鉴伦敦经验,引入公共交通可达性PTAL指标,综合考虑轨道、常规公交等多种模式以及设施密度、发车间隔等服务效率因素,以“公共交通可达性3级以上的平均开发强度/开发边界内平均开发强度”作为核心指标之一,鼓励开发强度向公共交通优势区域集聚,改变既有单一考虑轨道交通的开发强度分布模式。

三是充分依托上海市综合交通规划模型。强度分区直接影响人口岗位的空间分布,影响交通出行的强度、分布和方式结构,针对强度分区的修正应从系统层面开展交通影响评估。上海市综合交通规划模型空间上覆盖全市域,系统上涵盖轨道、道路、常规公交等,采用经典的“四阶段”模型技术,强度分区方案作为模型输入项,通过模型运行,输出出行分布、方式结构及轨道、道路等系统的运行指标,为强度分区评估指标测算提供支撑。

关于完善开发强度管控规则的延伸讨论

在上海进入存量发展的背景下,对开发强度管控需要更为动态和精细化;在强度分区规划技术方法优化和形成新的强度分区规划指引图和高度分区规划指引图后,需要同步完善既有的开发强度和高度管控规则,唯此才能更好地指导城市开发建设。

一是从粗放型管控转变为精细化管控。为保障地区规模总量和结构不偏离总体目标导向,从通则式管控转变为“图示+通则”管控,实现向上承接并落实单元规划的建设规模和空间构架,向下指导详细规划和地块开发建设。以街坊为最小空间单元,形成覆盖全市域的“两图两表”(强度分区规划指引图、高度分区规划指引图、强度分区表、高度分区表),明确强度和高度分区管控规则。在详细规划阶段确定地块容积率时,应以单元规划确定的街坊总建筑量为刚性要求。

二是从静态管控转变为动态管控。强度分区研究形成的数据库能够实时纳入已经批准的控制性详细规划,掌握全市开发强度和高度动态,定期更新全市用地、人口、交通设施等数据,通过新一代综合交通模型进行交通承载力分析,实现强度和高度分区“宏观—微观—宏观”动态更新,为控制性详细规划和城市设计的编制提供重要依据和指导,促进规划编制的科学性。

你“在看”我吗?

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):面向存量发展时代的上海强度分区规划技术方法优化研究——基于多要素互动反馈的探讨

规划问道

规划问道