本文作者:

恽爽

清华同衡规划设计研究院党总支副书记、副院长

北京城市副中心分院、河北雄安分院院长

曾经将城市“分割”的东六环高架路基,即将随着入地工程迎来华丽转身。这条长14公里、宽300-500米、用地面积约545公顷的大尺度带状空间,将变身为串联北京城市副中心9个街道乡镇、9个组团的生态活力廊道——六环高线公园。

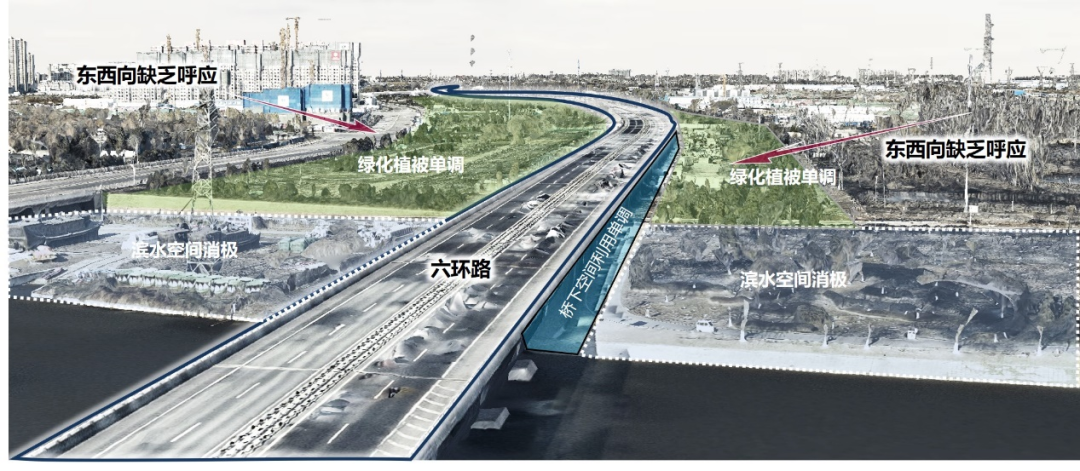

六环高线公园效果图

一、破局:

当六环路入地,地上空间迎来新生

随着六环路以东区域不断发展,城市副中心的规划建设和发展的整体性得以实现,六环路两侧城区的交往和流动日益加强。然而,现状东西向仅有15条道路穿越六环路,平均间距1公里,距离较远、密度较低,且大部分道路与六环路被交节点未按规划实施,形成两侧宽、桥下窄的“卡脖子”现象,拥堵情况严重,严重影响城市交通正常运转。

东六环路入地前城市问题

在功能方面,两侧重点功能区建设日趋成熟,包括东侧的行政办公区、城市绿心片区、宋庄艺术区、含章园、张家湾地区等,西侧的运河商务区、副中心站地区、环球影城文化旅游区等,受现状六环路割裂的影响,这些区域实质上均相对独立,因不能相互交融、缺乏联系,甚至未能完全实现原定规划布局。因此,六环路入地,六环高线公园建设,可以形成副中心结构性要素的“最后一块拼图”,带动和完善各个功能区的建设。

东六环路两侧功能区分析

二、缝合三部曲:

功能+景观+交通的三重奏

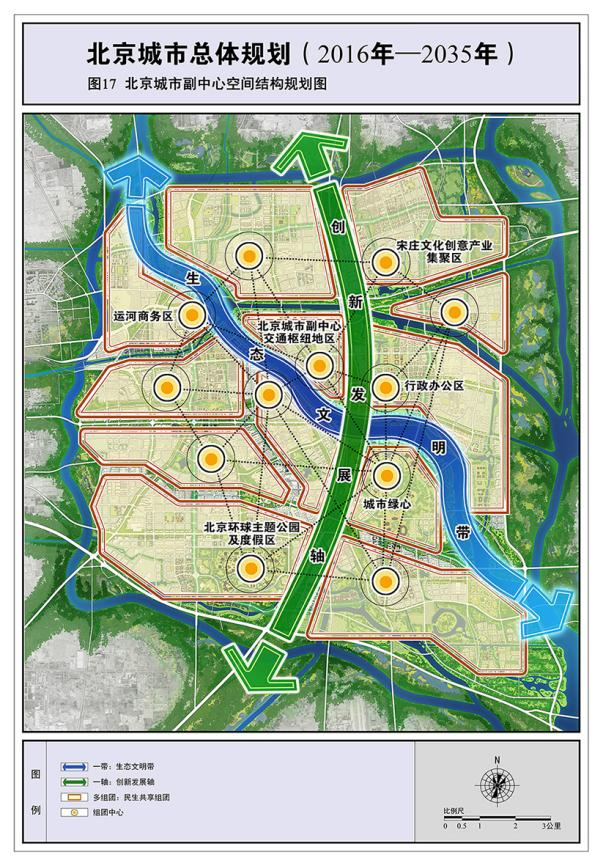

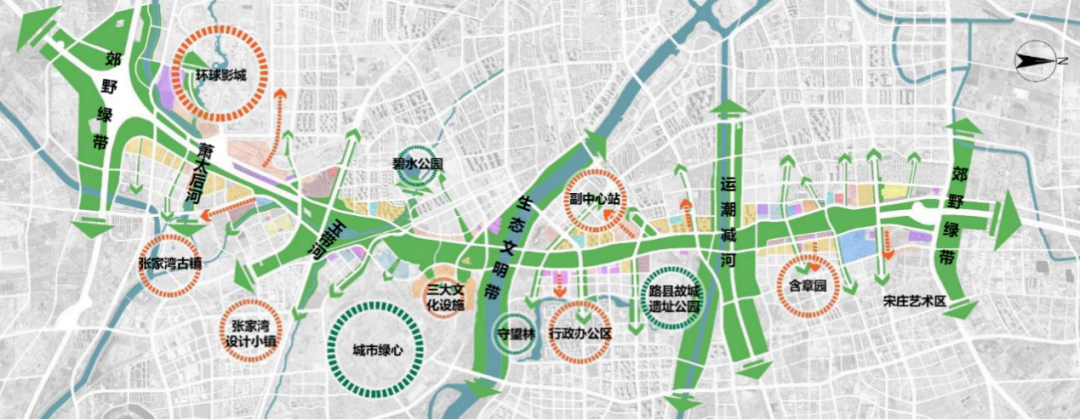

北京城市总体规划和副中心控规对六环高线公园提出了总体要求:遵循中华营城理念、北京建城传统、通州地域文脉,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融、多组团集约紧凑发展的生态城市布局,形成“一带、一轴、多组团”的空间结构。其中,一轴是沿六环路形成创新发展轴,有效织补城市空间,消除现状六环路的割裂影响,引导两侧城市功能互动发展和创新功能集聚,将科技创新、文化创新等与重点功能区及相关组团建设充分融合,形成贯通历史现状未来、功能汇聚、集约高效的创新发展轴。

北京城市副中心空间结构规划图

六环高线公园南北串联了北京城市副中心9个街道乡镇和9个组团,其区位重要性较高,应加强“城市缝合”,重点体现在功能缝合、景观缝合、交通缝合三个方面。

1、功能织补:激活城市“经脉”

六环高线公园注重功能织补,植入配套功能设施和场地、集聚产业、辐射带动周边,以创新的功能模式实现整体的创新发展。项目在2.2万平方米保留建筑的基础上,分散布局、点式植入地上16.3万平方米公共建筑,激发自身活力。

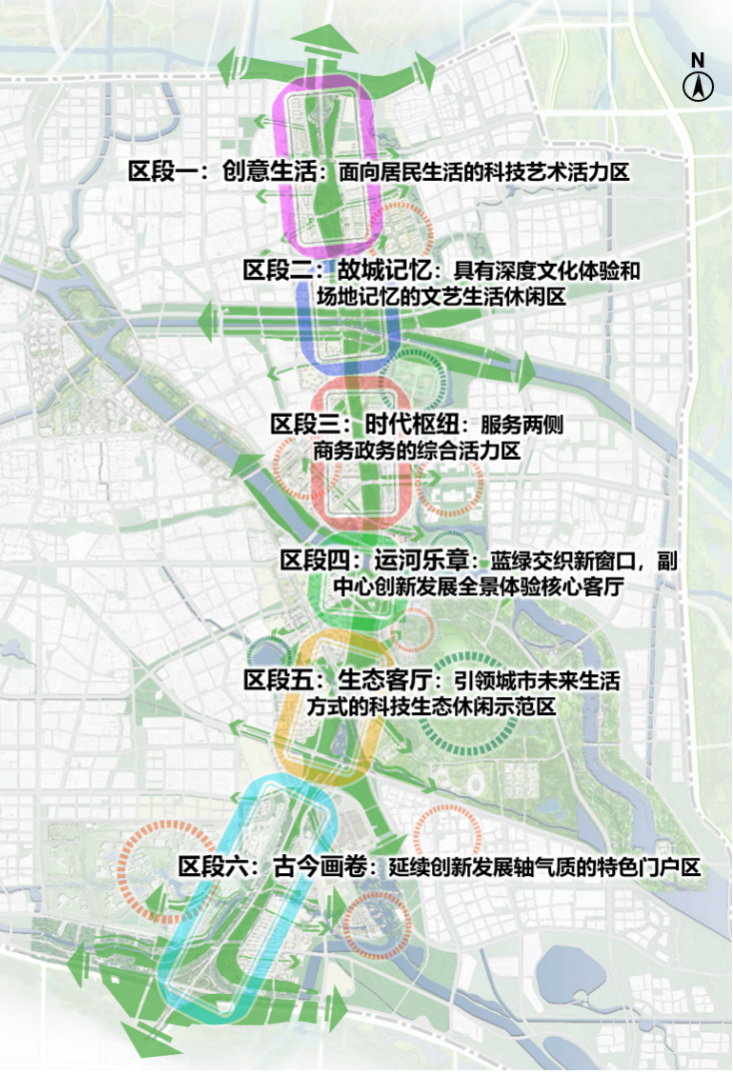

依托两侧城市主题功能和地理要素,六环高线公园全段划分为六个主题区段,形成“一轴六区段”的总体空间结构,串联周边要素,优化公共空间体系。在激发六环自身活力的同时,也充分考虑与周边城区进行差异化耦合,形成复合的功能业态。整体产业策划延续创新引领,整体塑造为高端、时尚、前沿产业聚集地;强化功能业态的整体差异性,由北向南形成不同区段和功能组群的总体控制,形成既相对复合又集中主题的功能区,植入低碳生活、绿色高端消费、文旅商服务等相应功能。

“一轴六区段”总体空间结构

如区段三,西侧为副中心站,东侧为行政办公区。区段延续综合活力区定位,强化公共属性,针对办公人群、枢纽客群及居住人群,以时尚潮流公共产品打造国际交往和前沿消费标志场所。同时,延伸副中心站斜向城市轴线,在六环高线公园打造门户节点,形成“北运河滨水活力产品—副中心站功能集聚产品—六环高线公园POD(公园导向的开发模式)特色产品”的公共客厅序列。此外,与副中心站大型商业综合体差异化发展,商业设施与公园充分融合,形成小体量、街区化的公共空间体验式商业。

六环高线公园区段三效果图

2、景观重塑:打造生态“绿脊”

六环高线公园注重塑造绿色生态本底,加强两侧公共空间和园林绿化渗透交融,促进新老城区融合。由六环空间向外拓展,依托相邻组团空间廊道及东西向道路,打造若干条直达六环高线公园的鱼骨状城市活力廊道,通过一体化设计与周边景观和城市生活融为一体,形成城市副中心绿色空间体系。

项目将区域绿化覆盖率从50%提升至80%,大幅增加了城市绿量。公园内规划了丰富的植被景观,包括乔木、灌木、草坪等多层次绿化体系,形成了丰富的生态空间。原有植物种类70余种,增加至宜不小于170种,北京乡土植物比例宜大于90%,常绿树比例宜大于20%。

在此基础上,公园构筑栖息地网络,塑造1条南北向区域生物迁徙廊道、结合北运河、运潮减河和萧太后河的3条东西向区域生物迁徙廊道,结合含章园、路县故城遗址公园、城市绿心森林公园、张家湾古镇等两侧绿地,共筑4大典型生物栖息地。

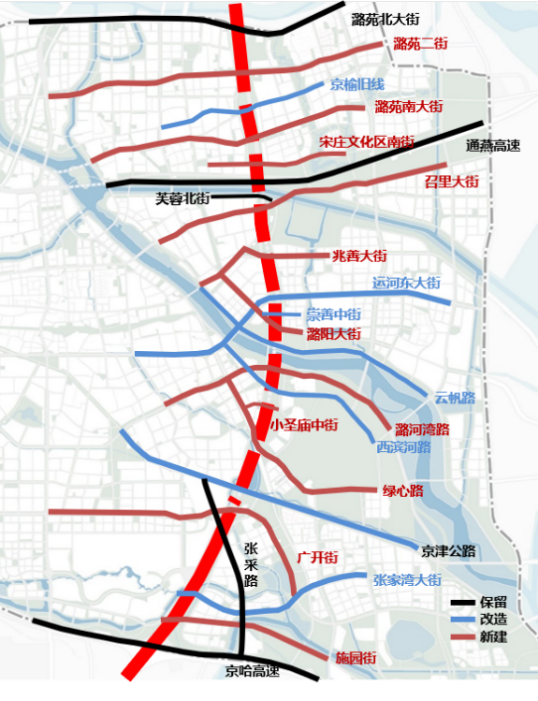

3、交通优化:编织立体路网

在道路交通方面,六环高线公园及周边区域落实副中心路网布局,优先保证副中心骨架路网“十一横九纵”的连通条件,落实城市副中心控规“小街区、密路网”规划理念,协调道路与沿线用地关系,加强城市交通缝合。区域道路密度由现状16条,平均间距约1公里,提升至23条,平均间距约750米(现状道路拆除4条、保留5条、改造7条,同时规划新建11条)。同时,优化拓宽被交节点道路断面,解决“卡脖子”现象,实现两侧便捷连通。

交通改造分析图

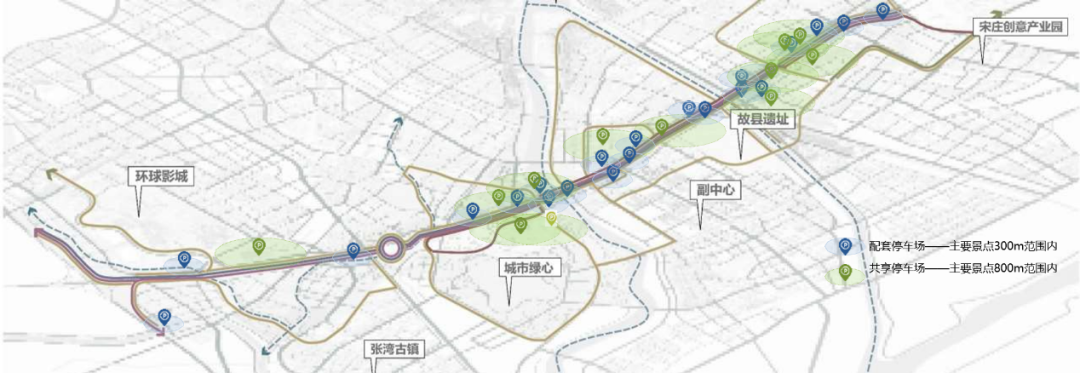

在区域衔接方面,六环高线公园结合主要建筑及公共空间布局,面向公交站点、轨道站点、道路路口等主要人流来向,全线布局120余处慢行出入口,保障人群的便捷到达。此外,本次规划城市公共停车场结合绿地设置,协同植入建筑配套车位,实现小型化、差异化、分散布局,结合功能设施与活动场地就近布局,保障停车5分钟到达目的地。

城市公共停车场分析图

三、综合价值:

1个公园激活20平方公里

六环高线公园通过功能植入和一体化建设运营,激活两侧产业,辐射带动周边土地增值,全面提升副中心整体城市区域的综合价值,构建绿色可持续发展新模式,整体提升经济效益;通过公共服务设施补充和活力场所营造,植入绿色生活方式,增强人民群众获得感,整体提升社会效益;通过割裂缝合、景观修复和场景构建,营造花园城市示范,整体提升生态效益。

在对周边区域经济活动的积极影响上,经初步统计,高线公园规划可辐射带动两侧城市约400公顷、总建筑规模约820万平方米的未实施用地实现联动发展。不仅如此,它还全面提升了周边20平方公里以上城市区域的综合价值。这吸引了更多投资与资源汇聚,带动周边商业、服务业等经济活动繁荣发展,为区域经济注入新的活力与增长动力。

四、北京方案:

给超大城市的城市更新启示

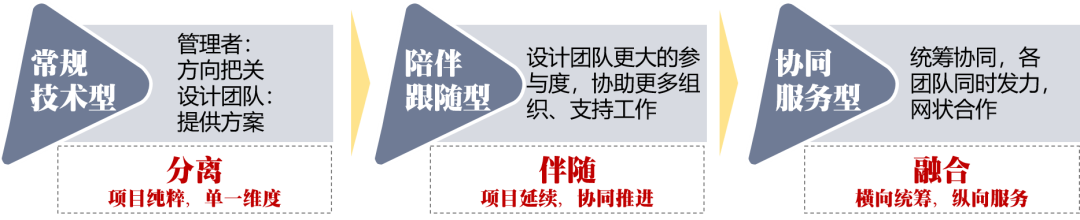

本项目创新跨领域协同机制,构建规划实施统筹平台。面对多线程、跨专业的复杂挑战,六环高线公园以“世界级公共活力空间”为目标,搭建规划实施统筹平台贯穿概念规划、城市设计、方案征集、方案整合、规划综合实施方案等各个工作阶段,衔接10+个部门和30+个专业团队,将规划作为工具和手段,保障理念传导和落地。将工程衔接、产业运营、生活场景营造、设计引导、实施统筹等方面均前置化,以最大的灵活性实现最佳的实施效果。

在工程衔接方面,基于六环路入地工程,详细落实隧道荷载、管线限建区、文物保护、运河保护、空域管制等限制条件,夯实面向实施的设计底图。

在产业运营方面,与前置运营主体北投集团提前衔接和谋划,整体塑造为时尚、前沿产业聚集地;城市设计与产业契合,匹配区段特色形成产业主题,并落位指导具体设计,探索建立长效运营机制和平台模式。

在生活场景营造方面,以实现运营策划为目的,以实现功能化为导向,强化对周边辐射吸引,植入公共功能激发活力;以市民使用的场景构建为核心,在林下空间植入公共活动场所,增强公园功能的复合性及活力性。

在设计引导方面,落实“清新明亮、创新时尚、文化多元”,基于生活营造,明确场景,统筹落实和引导建筑和景观设计;围绕市民活动和功能,在区段层面、建筑层面和景观层面均确定差异化主题和方向。

在实施统筹方面,梳理实施条件,明确土地整理和地上物拆改留方式,确定土地供应模式,按照“开工一片,成熟一片、带动一片”原则分批次、分步骤实施推进;明确资金测算切实保障可实施。

这条贯通副中心南北的活力生态廊道,正在书写北京市城市更新的时代答卷。当钢筋水泥的交通屏障蜕变为流淌着诗意的城市会客厅,一个缝合了过往与现代、生态与繁华的副中心新图景正徐徐展开……

图片来源:作者提供

相关阅读

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):14公里活力走廊!六环高线公园破解“城市割裂”困局

规划问道

规划问道